一

很多的名人名言,很容易在著名中默默无闻。

我已经不记得究竟是何时开始遇到这样的一句话了——“如果我比别人看得更远,那是因为我站在了巨人的肩上。”

多年来,这句话与它那些不时进入眼里或耳中的知名言语伙伴们化作模糊记忆的一部分,躺在我的某些角落。

近几年,它却逐渐醒来。愈是深入世界历史中那些关乎研究和创作的事例,我愈是会想起这句话及其可能隐含的深意。

经过考察,我发现,这句话并非那位英国著名自然哲学家的原创,而是他所处的西方思想传承的一部分。正是如此的传承,使得西方在近千年来的代代延续中总有人既与过往的文明积累保持紧密的连结,又在此基础上进行各种可能带有突破的探索。

二

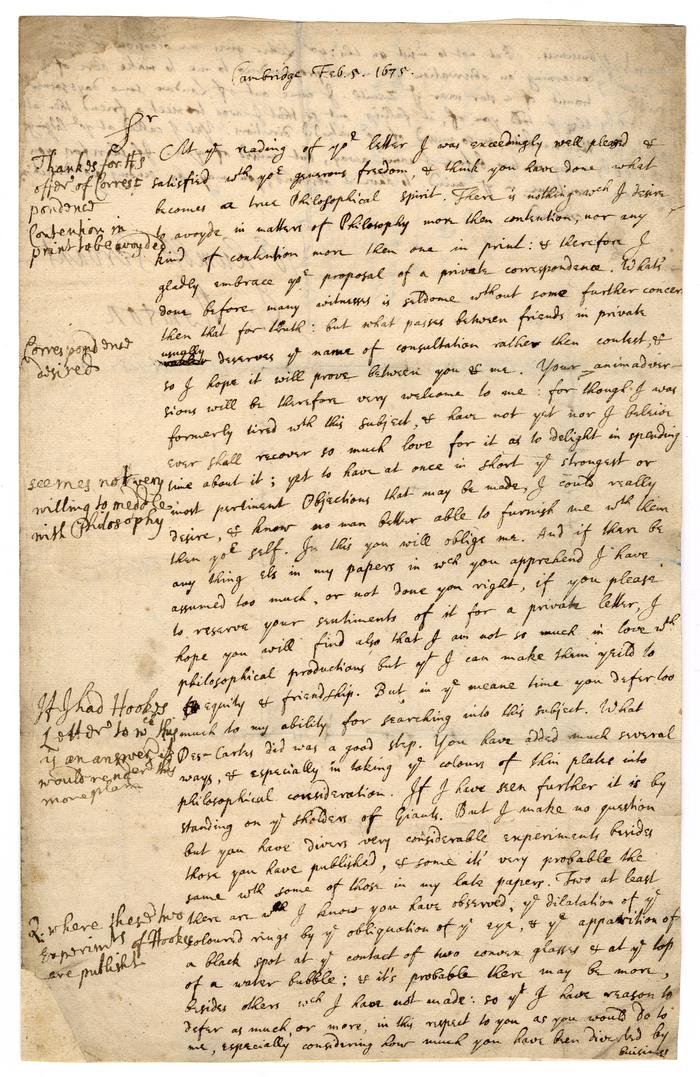

位于美国费城的宾夕法尼亚历史协会(Historical Society of Pennsylvania),藏有一封以撒·牛顿(Isaac Newton,1643—1727,也译为艾萨克·牛顿)写给罗伯特·胡克(Robert Hooke,1635—1703)的信。

在此信第一页倒数第12至11行,有这样一句话:“If I have seen further it is by standing on ye sholders of Giants.”

直译过来,大约是:“如果我看得更远,那是凭借站在巨人的肩上。”

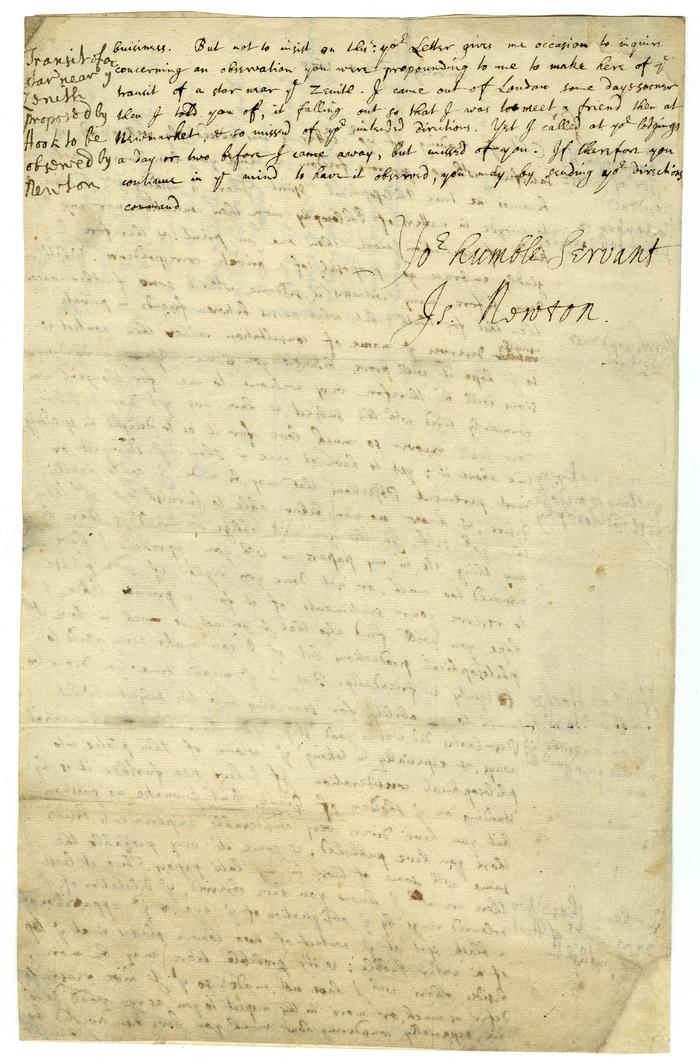

「牛顿致胡克信,第一、二页,1675年2月5日,

宾夕法尼亚历史协会馆藏,https://digitallibrary.hsp.org/index.php/Detail/objects/9792。」

这就是后来人们熟知的牛顿名言的出处。在此信的首行,有“Cambridge Feb. 5. 1675”的字样。就是说,牛顿是在1675年2月5日的剑桥写这封信的。<1> 收信人胡克,是比牛顿年长近八岁、被誉为“英格兰达芬奇”的自然哲学家。<2>

牛顿在信中所说的“巨人”,是在光学研究上比他更早做出贡献的勒内·笛卡尔(René Descartes,1596—1650)和胡克。牛顿的这封信,是对此前胡克来信的回复。胡克在来函中表示,他不愿意看到他和牛顿在光学研究成果归属的问题上陷入彼此的争斗。他认为,牛顿已经在相关研究上比他走得更远了。<3>

在有些科学史的评论者看来,牛顿对于胡克以“巨人”相称的赞誉更多的不是出自内心,也非由于传言中胡克的矮小身材而做的暗讽,而是沿用了某种常规的说法。<4>

比牛顿在世稍早的年代,就有一本畅销书使用了“站在巨人肩上”的说法。这是于1621年初版之后又多次再版的《忧郁症解剖学》(The Anatomy of Melancholy)。

作者罗伯特·伯顿(Robert Burton,1577—1640)是一位曾经在牛津大学读书的学者和传道人。在他那本有着百科全书色彩的著作中,伯顿引用西班牙方济各会修士迪达库斯·斯代拉(Didacus Stella,1524—1578)的话:“A dwarf standing on the shoulders of a giant may see farther than a giant himself”(站在巨人肩上的矮子可以比巨人本身看得更远)。

伯顿引用此话,意在说明,他所在的医学和哲学领域虽然于过往有着不少巨人,但是他作为后来者却可能比他们看得更远。<5>

而在伯顿离世的1640年,一本由英国诗人和传道人乔治·赫伯特(George Herbert,1593—1633)选收的谚语集《智慧飞镖》(Jacula Prudentum)出版。赫伯特曾在剑桥大学读书并任职。其书中录有:“A Dwarf on a Giant’s shoulder sees further of the two.”(巨人肩上的矮子比巨人看得更远。)<6>

三

如果“站在巨人肩上”的说法在牛顿出生之前的17世纪初以及更早的16世纪就已经是惯用语,那么其更早的出处可以追溯到哪里?

在相关的文献中,沙特尔的伯纳德(Bernard of Chartres,?—约1124)被认为是此说法在欧洲中世纪盛期思想界的发起者。位于法国巴黎西南约一百公里处的沙特尔主教座堂学校,是12世纪欧洲的一处学术和思想中心。沙特尔的伯纳德则是当时那里最重要的学者之一。

不过,沙特尔的伯纳德并没有留下多少著作。后人对他的了解主要通过他的学生及学生的学生。孔什的威廉(William of Conches,?—约1154)既曾受教于伯纳德,又是伯纳德之后沙特尔最有影响的学者之一。他的著述中记载了伯纳德关于“站在巨人肩上”的说法。

《普里希安拉丁语法要义笺注》(Glosae super Priscianum)是孔什的威廉对于中世纪早期学者普里希安(Priscian,Priscianus Caesariensis, 生卒年未知,5—6世纪间)著作的评注。

在注疏普里希安关于古今语法学家不同之处时,威廉借用伯纳德的观点,认为今人就本身而言不比古人更有学问,但是今人却可以基于从古至今的积累拥有比古人更大的视野,就像矮子站在巨人的肩上。<7>

威廉之后,索尔兹伯里的约翰(John of Salisbury,约1120—1180)继承了伯纳德“站在巨人肩上”的说法。索尔兹伯里的约翰曾在威廉门下学习三年。他后来成为英国教会和政治历史上的重要人物——坎特伯雷大主教多马·贝克特(Thomas Becket,约1119—1170,也译为托马斯·贝克特)——的秘书。他于晚年出任沙特尔主教。

在1159年秋完成的《元逻辑》(The Metalogicon)中,索尔兹伯里的约翰说到伯纳德曾经将今人比作站在巨人肩上的矮子。按照约翰的记述,伯纳德认为,今人之所以能够比古人看得多且远,并非今人自身比古人更具眼光或更为高大,而是今人被古人的巨大身躯托举起来。

具体而言,索尔兹伯里的约翰是在讨论亚里士多德(Aristotle,前384—前322)《工具论》(Organon)的《解释篇》(Periermenias)时引用伯纳德观点的。对于约翰来说,一方面,《解释篇》的微妙如古人所赞,仿佛此书是亚里士多德直接将笔蘸在其脑中而写出,而另一方面,今人在研究逻辑问题时却不再会仅仅满足于参考这本论著。<8>

“站在巨人肩上”显著地贯穿于沙特尔的伯纳德、孔什的威廉、索尔兹伯里的约翰这三代人,表明此观念及相关做法在12世纪沙特尔的学术和思想传承中的重要位置。

而如果考虑到他们三位及沙特尔在12世纪欧洲思想界扮演的角色,此观念及做法与所谓欧洲“12世纪复兴”或“中世纪复兴”具有的与以往既有连结同时又不乏变革的活力状态也相符合。

此活力状态,包括古希腊哲学、古拉丁文献和罗马法的显著重现,地方语言文学的出现,以及初具近代意义的欧洲城市、大学、国家的兴起,还有法兰克式或哥特式建筑的兴建。<9>

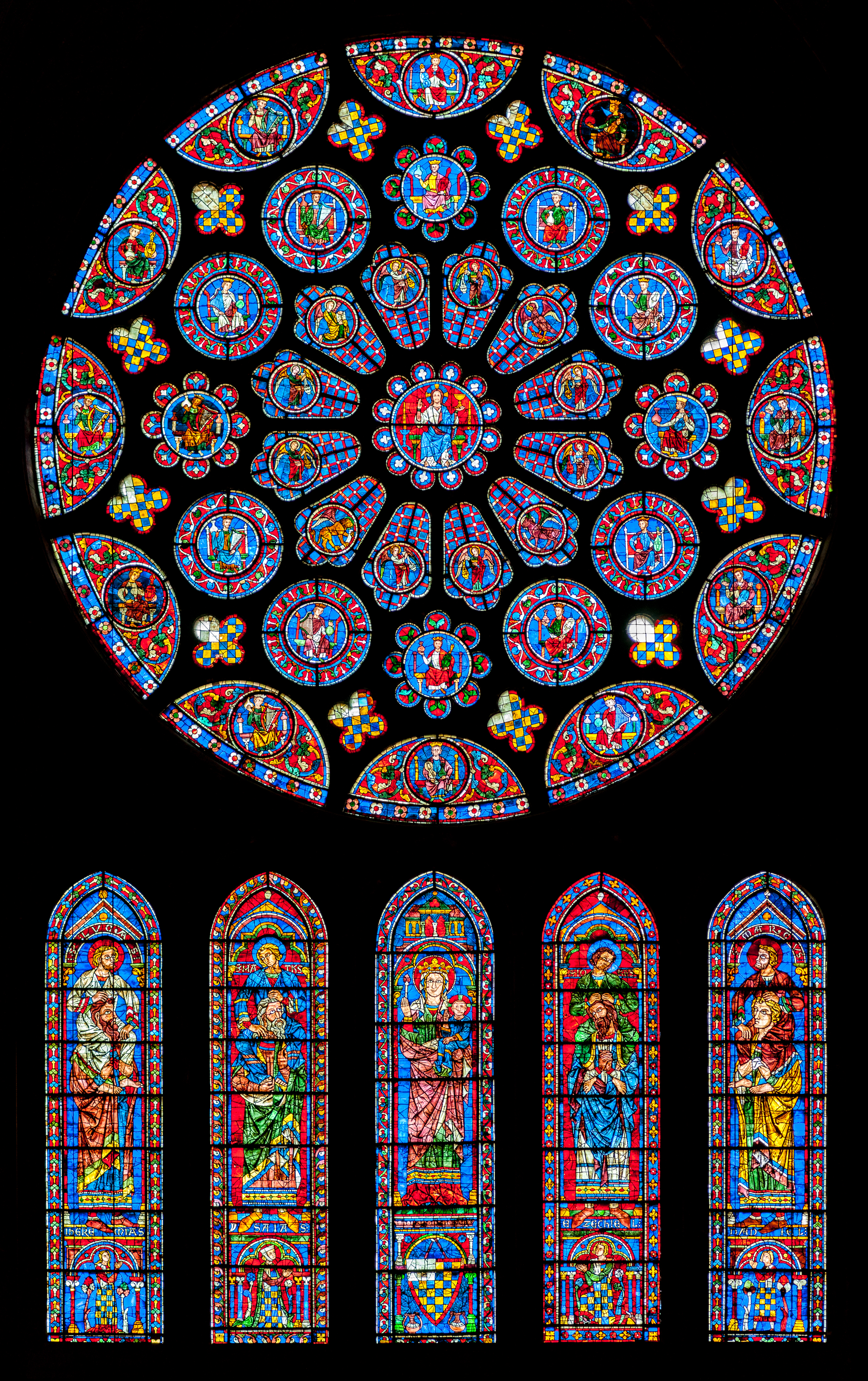

在此活力状态中,“站在巨人肩上”的观念和做法本身似乎就不仅局限于文字之内,也可能透过更加可见的方式表现出来。沙特尔大教堂(Chartres Cathedral)是此方面的范例。它既是哥特式建筑的经典,也或许能够称作以建筑诠释“站在巨人肩上”的佳作。

目前存留的沙特尔大教堂,其哥特式部分主要建于1194—1250年间。在西方建筑史上,这部分被誉为哥特式盛期(High Gothic)到来的标志。此部分是在之前几百年间多次兴建又被毁的教堂基础上矗立起来。如沙特尔大教堂这样的里程碑式作品并非横空出世,而是在多代人的积累中衍生而出。<10>

其著名的彩色玻璃花窗之中,有一组描绘了四位圣经新约传道人分别跨坐在四位旧约先知肩上的画面。从左至右(见本期《世代》封面封底及下图)依次是:路加和耶利米、马太和以赛亚、约翰和以西结、马可和但以理。这组画中间,是一幅绘有马利亚怀抱小耶稣的玻璃花窗。

「沙特尔大教堂玻璃花窗局部,1194—1250年间,

拍摄:PtrQs,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chartres_RosetteSued_122_DSC08269.jpg。」

这组玻璃画问世于沙特尔的伯纳德、孔什的威廉、索尔兹伯里的约翰这三代人离世之后,目前并没有确实的证据表明其创作思路一定直接来源于伯纳德或其学生。

不过,鉴于此创作思路在那时及之前涉及新旧约关联的西方绘画作品中并非常见,而“站在巨人肩上”的说法在西方中世纪盛期主要源于沙特尔,并且此组画作的问世就在晚年作为沙特尔主教的索尔兹伯里的约翰去世后不久,1194—1250年间建成的沙特尔大教堂主要部分与“站在巨人肩上”的思想之间似乎还是有着某种难以完全割断的关系。

这里画作的重点显然不是强调那四位新约传道人相比四位旧约先知来说是矮子,而可能意在传递这样的思想:在上帝的启示之下,新约传道人目光所及比旧约先知更远,并非由于他们自己有着高大的身材,而是他们站在旧约先知的见证之上。进一步的意思也许就是:旧约是新约的预备,新约则是以旧约为基础,是对旧约的成全。<11>

当然,以“站在巨人肩上”的角度理解新约与旧约的关系只是某种意义上的类比。新约传道人与旧约先知的关系,并非跟诸如牛顿与胡克、笛卡尔在光学研究上的关系、目前存留的沙特尔大教堂与其前身的关系、欧洲“12世纪复兴”与更早的欧洲历史之间的关系在各方面都完全一样。

以“站在巨人肩上”的角度看待这些事例,主要是在表达突破与积累之间密不可分的联系,或者西方历史上那些著名的成就与不那么为人所知的贡献之间的内在关系。

而就“站在巨人肩上”这个说法本身而言,沙特尔的伯纳德可能也是借鉴了更早的传说。比如,古希腊神话中,匠神赫菲斯特斯(Hephaistos)派遣其仆人克达利昂(Kedalion)作俄里昂(Orion)的向导。克达利昂站在俄里昂的肩上,将这位双目失明的巨人猎手引向重获视力的路上。<12>

此传说与伯纳德所谓“站在巨人肩上”的观念显然有着很大不同。伯纳德的说法或许另有出处。无论如何,自伯纳德所在的12世纪以降,“站在巨人肩上”逐步成为欧洲思想界看待积累与突破的常见视角,尤其通过牛顿为当今世界所知。

四

于我个人来说,“站在巨人肩上”的名言之所以在近几年从记忆中苏醒过来,一个主要原因是这几年进一步生长的研究兴趣以及与之相关的生活习惯使然。

这包括做《世代》三年来,我比以往有更多时间近距离体会比较好的研究及创作成果与不够好的研究及创作成果之间的差异。其中一个重要衡量标准,就是一项研究类的创作在多大程度上是“站在巨人肩上”。

这方面,通常是以注脚或者正文之中或文末的文献出处体现出来。比较好的研究类创作成果,一般是在梳理之前相关研究成果的基础上做出的。按照当今通行的做法,这样的研究成果会带有比较丰富或不乏分量的注脚,或者在文中或文末注明具体的参考文献。

换言之,从注脚或文中或文末对于参考文献的提及情况大约可以看出一篇文章或一本专著处于怎样的水准。这里所说的著述并非任何种类的文字,而主要是需要标明材料来源的研究类作品,包括严格意义上的学术论文以及各样的论说文。

《世代》并非纯粹的学术刊物,正如创刊号中所言,该杂志“涉及生活各方面,鼓励研究和创作,以思想类文章为主,也有诗歌、小说、戏剧、绘画”,其期待的“文章介于散文与论文之间,兼有两者特点,既在意可读性,又看重有根有据”。<13> 这里的“有根有据”,即包括对于标明材料出处的重视。

在此本杂志迄今收到的文稿中,存在一个比较常见而难以忽视的现象,就是有些作者对于注脚或参考文献的引用缺乏重视。诸如,文稿没有标明所引材料的来源;即使标出,也不确切;文稿所论题目的分量没有相应的材料或文献与之匹配。

这不是说《世代》的文章都必须有注脚或须在文末列出参考文献。对于并非学术论文的各样论说文而言,作者可以在正文之中直接给出所引材料的来源。

无论以何种形式,文献出处是研究类写作中不可回避的问题,这反映了人在从事研究和创作时如何面对过往的研究和创作者及其成果。这可以从技术、版权和道德的角度展开讨论。

然而,如果以“站在巨人肩上”的视角看,文献出处其实是人重视过往研究和创作者及其成果而带出的副产品。现代意义上标明文献出处的做法,其雏型出现于15—16世纪西方文艺复兴和宗教改革时期,尤其是古登堡式印刷机在西方开始普及之后,而其正式起源则大约在17世纪,也就是笛卡尔、胡克和牛顿所处的时代。<14>

这几个世纪正是“站在巨人肩上”的思想及做法在12世纪开始兴起之后更广泛传播的几百年。不过,这个长期的过程却很容易被人无视,就像人们常常将“站在巨人肩上”的说法仅仅与牛顿联系起来,而没有看到牛顿其实只是此传统的受益者和发扬者之一。

这个积累并突破的西方传承,对于西方以外的人而言大约是需要花费很长时间才能深入其中的事情。从我个人的学习经历来看,关注文献出处,比如养成阅读、特别是整理(尤其英文)注脚的习惯并体会由此而来的乐趣,对于初步进入这个传承很有助益。

以我个人而言,关注文献出处,相当程度上是在寻找那些可以帮助自己做研究及创作的人。那些人散落在历史各处,他们留下的文献记录成为可以找到他们并获取益处的线索。进一步,自己基于他们的成果所做的研究和创作也可能为他人或后来者带来支持。

当然,这种寻求帮助的做法可能仅仅将前人或他人视为自己的工具,而将自己作为研究和创作的中心。但是,若将此做法置于“站在巨人肩上”的思路之下,这是在向前人或他人致敬并致谢,这是在告知读者,自己的研究和创作离不开他们的成果,他们的成果值得在自己的研究和创作中被铭记和分享。

另一方面,此思路也可能避免将前人或他人视为崇拜的偶像。虽然他们可能被称为“巨人”,但是即使巨人也仍然是人。无论偶像还是工具,人容易把人放在与上帝所造之人不相符合的位置。

对于从事探究世界的人而言,关于人在世界上恰当而真实的位置这个问题,本文之前提及沙特尔大教堂的玻璃花窗局部也许是值得参考的提醒。在那里,“站在巨人肩上”的形象不是单独存在,其中间是道成肉身的上帝进入这暂时之世的图景,其上方则是圣经《启示录》所描述的上帝在永恒中治理万有的图景。<15>

这个双重景象,是积累并突破的西方传承所在的信仰背景。如同“站在巨人肩上”的说法在牛顿之前的历史经常被人忽视,此传承于那几百年所处的信仰背景在当今世界也被广泛忽略。

如此的信仰背景不仅在那几个世纪影响了人如何看待研究及创作者们在世界的位置。他们也正是在此信仰背景影响之下的文本中认识世界并学习表达对世界的看法,无论他们怎么看待这个信仰背景或者信仰本身。

根据迄今的发现,现代意义的脚注,其雏形出现在1568年问世的英文主教本圣经(Bishops’ Bible)中。此雏形则是对于1560年英文日内瓦本圣经(Geneva Bible)之中拥挤旁注的改进。<16>

那以后,经历诸如法国哲学家皮埃尔·拜勒(Pierre Bayle,1647—1706) 、英国历史学家爱德华·吉本(Edward Gibbon,1737—1794)、德国历史学家利奥波德·冯·兰克(Leopold von Ranke,1795—1886)这些研究及创作者们的使用,脚注逐渐成为现代西方研究类作品的重要部分。<17> 拜勒、吉本、兰克对于基督教的观点各有不同,但是他们各自都是在某种基督教的思想环境中接受教育并走上研究创作之路的。<18>

在当今西方,尽管以上所说的信仰背景已经不像沙特尔大教堂在建前后的几百年间那样显著,但是此背景并没有消失,它依然在影响各领域的有些研究及创作者。作为后来者,当今西方及其以外世界的人们,仍然可以参考“站在巨人肩上”的思路和做法,借助传统及新兴工具对于此信仰背景及其在历史中各领域的影响进行发现、挖掘、整理、反思、展望之类的工作。

事实上,作为新兴工具之一的谷歌学者(Google Scholar)搜索引擎就以“Stand on the shoulders of giants”(站在巨人肩上)为座右铭。<19> 这在相当程度上显示,“站在巨人肩上”的思路及做法在互联网时代关乎积累和突破的问题方面依旧起到重要作用。

当然,对于研究和创作者而言,“站在巨人肩上”的做法并非是任何单一工具所能完全提供的。尤其在工具的多样性受到故意限制的地域,人需要在可能的条件下主动寻求不同的资源。

人在研究和创作时,除了传统工具,可能需要利用的新兴工具不仅有谷歌(google.com),还有,例如,互联网档案馆(Internet Archive,archive.org)、大象信托(HathiTrust,hathitrust.org)、维基百科(Wikipedia,wikipedia.org)、亚马逊(Amazon,amazon.com)这样的数字图书馆、数字百科全书、网上书店。

这里列举的是西方英语世界益于研究和创作的常见新兴工具。中文及其它语言世界当然还有各自的工具。

然而,鉴于西方英语世界的新兴工具当中有不少在近几年的中国受到明显进一步的阻隔,而英语是西方世界的通用语且这些工具对于研究及创作非常重要,这里的举例意在强调:中国的研究和创作者不应安于仅仅使用中国之内的通行工具,不然很易于被隔离于“站在巨人肩上”的西方传承以外,不利于中文世界学习这个传承。

类似的阻隔是中国历史的常见现象。阻隔涉及的不仅有海外世界的思想资源,也有海内世界的。西方历史上并非没有近似的阻隔。但是,如此的阻隔在程度上于西方至少近几百年来要比中国同时期的轻得多,这也是积累并突破的传承得以在沙特尔及之后的西方逐步有意识地建立起来的重要原因之一,那些在中国被阻隔的西方新兴工具正是此传承的新近成果。

近代以来,尽管多是出于被动而且不乏中断,中国还是在诸多方面向西方学习。然而总体而言,从研究和创作的角度看,这些学习却始终没能深入到积累并突破的西方传承及其所在的信仰背景之中。

这些学习由于在大体上都服务于暂时国家的目标,因此在对于世界的探究上很难建立起独立于暂时国家目标的长期积累,也就难以出现在此基础上各种可能带有突破的探索了。反观西方历史上的很多时候,研究和创作者不仅面对暂时的国家,还有永恒国家既在永恒中又进入暂时世界的维度,就像沙特尔大教堂那个玻璃花窗所描绘的景象。

这篇初步梳理“站在巨人肩上”的文章,或许可以算作从研究和创作的角度尝试推进向西方学习的一个努力。而《世代》创立三年来,其中的一些文字则是在不同专题的考察上对于“站在巨人肩上”手法的初步练笔。

<1> 按照如今通行的拼写是:“If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants.”。详见:“Isaac Newton letter to Robert Hooke, 1675”, Historical Society of Pennsylvania, https://digitallibrary.hsp.org/index.php/Detail/objects/9792. Legacies of Genius: A Celebration of Philadelphia Libraries: A Selection of Books, Manuscripts, and Works of Art, edited by Edwin Wolf 2nd (Philadelphia: Philadelphia Area Consortium of Special Collections Libraries, 1988), 181. 牛顿信中的1675年2月5日,应该是按照当时英格兰通行的旧历。关于英国历史上的旧历和新历,详见:A Handbook of Dates: For students of British History, edited by C. R. Cheney, revised by Michael Jones (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 1, 17-20.

<2> Allan Chapman, England’s Leonardo: Robert Hooke and the Seventeenth-Century Scientific Revolution (Bristol: Institute of Physics Publishing, 2005), 51-52.

<3> David Brewster, Memoirs of the Life, Writings and Discoveries of Sir Isaac Newton, Volume 1 (Edinburgh: Thomas Constable, 1855), 139-145.

<4> Stephen Inwood, The Forgotten Genius: The Biography of Robert Hooke, 1635-1703 (San Francisco: MacAdam/Cage, 2003), 214-217. 比较:John Gribbin & Mary Gribbin, Out of the Shadow of a Giant: Hooke, Halley, and the Birth of Science (New Haven and London: Yale University Press, 2017), 108.

<5> Robert Burton, The Anatomy of Melancholy (London: William Tegg, 1857), 8.

<6> George Herbert, The Works of George Herbert in Prose and Verse, Vol. I (London: William Pickering, 1846), 297.

<7> Édouard Jeauneau, Rethinking the School of Chartres, translated by Claude Paul Desmarais (Toronto: University of Toronto Press, 2009), 37-40, 50-51. Dorothy Elford, “William of Conches”, A History of Twelfth-Century Western Philosophy, edited by Peter Dronke (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 308-327.

<8> The Metalogicon of John Salisbury: A Twelfth-century Defense of the Verbal and Logical Arts of the Trivium, translated with an introduction & notes by Daniel D. McGarry (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1955), 165-168. The Etymologies of Isidore of Seville, translated, with introduction and notes, by Stephen A. Barney, W. J. Lewis, J. A. Beach, Oliver Berghof (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 82.

<9> Laure Hermand-Schebat, “John of Salisbury and Classical Antiquity”, A Companion to John of Salisbury, edited by Christophe Grellard and Frédérique Lachaud (Leiden and Boston: Brill, 2014), 209-214. Charles Homer Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century (Cambridge: Harvard University Press, 1955), v-vii. R. W. Southern, The Making of the Middle Ages (New Haven and London: Yale University Press, 1953), 202-203.

<10> Michael Fazio, Marian Moffett and Lawrence Wodehouse, A World History of Architecture (Boston: McGraw-Hill, 2008), 220-222. Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages: The Western Perspective, Volume I (Boston: Cengage Learning, 2017), 381-387.

<11> Émile Mâle, The Gothic Image: Religious Art in France of the Thirteenth Century, translated by Dora Nussey (London: J. M. Dent & Sons, 1913), 9-10. Robert K. Merton, On the Shoulders of Giants: A Shandean Postscript, The Post-Italianate Edition, Foreword by Umberto Eco and Translation by William Weaver (Chicago: The University of Chicago Press, 1993), 183-192. Mary Chilton Callaway, “Medieval Reception of the Prophets”, The Oxford Handbook of the Prophets, edited by Carolyn J. Sharp (New York: Oxford University Press, 2016), 433. Philip Ball, Universe of Stone: A Biography of Chartres Cathedral (New York: HarperCollins, 2008), 235. 《马太福音》5:17。《希伯来书》7:27-28。

<12> Joseph Fontenrose, Orion: The Myth of the Hunter and the Huntress (University of California Press, 1981), 9. Thomas Keightley, The Mythology of Ancient Greece and Italy (New York: D. Appleton, 1866), 411. Michal Kokowski, “Copernicus, Arabic Science, and the Scientific (R)evolution”, Asia, Europe, and the Emergence of Modern Science: Knowledge Crossing Boundaries, edited by Arun Bala (New York: Palgrave Macmillan, 2012), 57-58. 关于克达利昂站在俄里昂的肩上,也参见此1410年前后出版的绘本:Encyclopedic manuscript containing allegorical and medical drawings, Lessing J. Rosenwald Collection,Library of Congress, Image 15, https://lccn.loc.gov/50041709, https://www.loc.gov/resource/rbc0001.2006rosen0004/?sp=15. 以及此17世纪画作:Nicolas Poussin, “Blind Orion Searching for the Rising Sun”, 1658, Fletcher Fund, 1924, The Metropolitan Museum of Art, https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/24.45.1/.

<13>《世代》编辑部,“《世代》文章体例”,《世代》第1期(2017年春季号),第151-152页,https://www.kosmoschina.org/%e3%80%8a%e4%b8%96%e4%bb%a3%e3%80%8b%e6%96%87%e7%ab%a0%e4%bd%93%e4%be%8b-%ef%bc%8f%e3%80%8a%e4%b8%96%e4%bb%a3%e3%80%8b/。

<14> Anthony Grafton, “The Footnote from De Thou to Ranke”, History and Theory, Vol. 33, No. 4, Theme Issue 33: Proof and Persuasion in History (Dec., 1994), 53-76. Anthony Grafton, The Footnote: A Curious History (Cambridge: Harvard University Press, 1999), 1-33. Chuck Zerby, The Devil’s Details: A History of Footnotes (New York: Touchstone, 2002), 17-88.

<15> Nat Hubert John Westlake, A History of Design in Painted Glass, Vol. I (London: James Parker, 1881), 51-52. Henri Jean Louis Joseph Massé, The City of Chartres: Its Cathedral & Churches (London: George Bell & Sons, 1905), 70-71. Herbert L. Kessler, “ ‘Consider the Glass, It Can Teach You’: the Medium’s Lesson”, Investigations in Medieval Stained Glass: Materials, Methods, and Expressions, edited by Elizabeth Carson Pastan and Brigitte Kurmann-Schwarz (Leiden and Boston: Brill, 2019), 148. 《启示录》4:2-10,5:1-13,7:11-17,14:3,19:4-5,20:4-12,21:3-5。

<16> 关于1568年英文主教本圣经及其脚注,详见该版本《约伯记》首页:https://archive.org/details/1568TheBishopsBible/page/n649。比较1560年英文日内瓦本圣经《约伯记》首页:https://archive.org/details/TheGenevaBible1560/page/n449。Chuck Zerby, The Devil’s Details: A History of Footnotes (New York: Touchstone, 2002), 17-44. Keith Houston, Shady Characters: The Secret Life of Punctuation, Symbols, and Other Typographical Marks (New York and London: W. W. Norton, 2013), 108-109.

<17> Anthony Grafton, “The Footnote from De Thou to Ranke”, History and Theory, Vol. 33, No. 4, Theme Issue 33: Proof and Persuasion in History (Dec., 1994), 53-76. Chuck Zerby, The Devil’s Details: A History of Footnotes (New York: Touchstone, 2002), 59-118. Keith Houston, Shady Characters: The Secret Life of Punctuation, Symbols, and Other Typographical Marks (New York and London: W. W. Norton, 2013), 109-112.

<18> Thomas M. Lennon, Reading Bayle (Toronto: University of Toronto Press, 1999), 3-11. Edward Gibbon, H. H. Milman, The Life of Edward Gibbon, With Selections From His Correspondence And Illustrations (Paris: Baudry’s European Library, 1840), 54-58. Leopold von Ranke, The Theory and Practice of History, edited with an introduction by Georg G. Iggers (New York: Routledge, 2011), xi-xlv.

<19> 详见:https://scholar.google.com/scholar/about.html。

此文首发于《世代》第9期(2019年秋冬合刊)。

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(世代Kosmos)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第9期主题是“如何做研究”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(世代Kosmos);网站(kosmoschina.org)。

发表回复