如果说约伯记和传道书更新了箴言的传统智慧,雅歌则是恢复了诗篇后诗歌语言的初心,当得起它“歌中之歌”的称号。梭罗(Henry David Thoreau)在《瓦尔登湖》(Walden)里说,自然中最精美的品质,要求我们小心翼翼地照看。<1> 鲜灵的果和轻盈的花,需要温柔细致的手感来保持它们的娇嫩;翻译雅歌,在另一个语言体系里里传说它的至美,亦需如此。

一.翻译即选择

正如白菜烧豆腐最考较大厨功夫,最有表现力的诗歌也常是用字最少的。意大利诗人翁加雷蒂(Giuseppe Ungaretti)写于一战时的“晨曦”(Mattina),见证了壕沟里的士兵熬过又一个长夜、忽被晨光照亮的那刻。<2> 如同雅歌,它可抽象为对本体的关照,也可用于属灵生命的静思。对爱诗的人来说,这首极简约的诗是无法亦无须翻译的。因为语义虽然可以转化,然其至为震撼的源初时刻或言外之意,却如羚羊挂角,化于字外。唯有将这七个音节、两个词放自家心上,慢慢咀嚼,深深涵泳,或可使拱卫其文字的留白,借我此时此地的鲜活而重现其所蕴的宏大深远。实在的说,“照亮”的意义须得出现在我心眼里,而非两个词的语义中。

翻译即选择,凡有选择就有放弃,因此意大利谚语说traduttore, traditore(“翻译者即背叛者”)。比如,虽然我的译文试图传递从题目(Mattina也可写作Mattino)开始的押韵、每行3-4的音节数和那令人窒息的震撼,但对原诗柔和圆融的韵脚o所表达的、被晨光拥抱的温暖感觉,却是无能了。

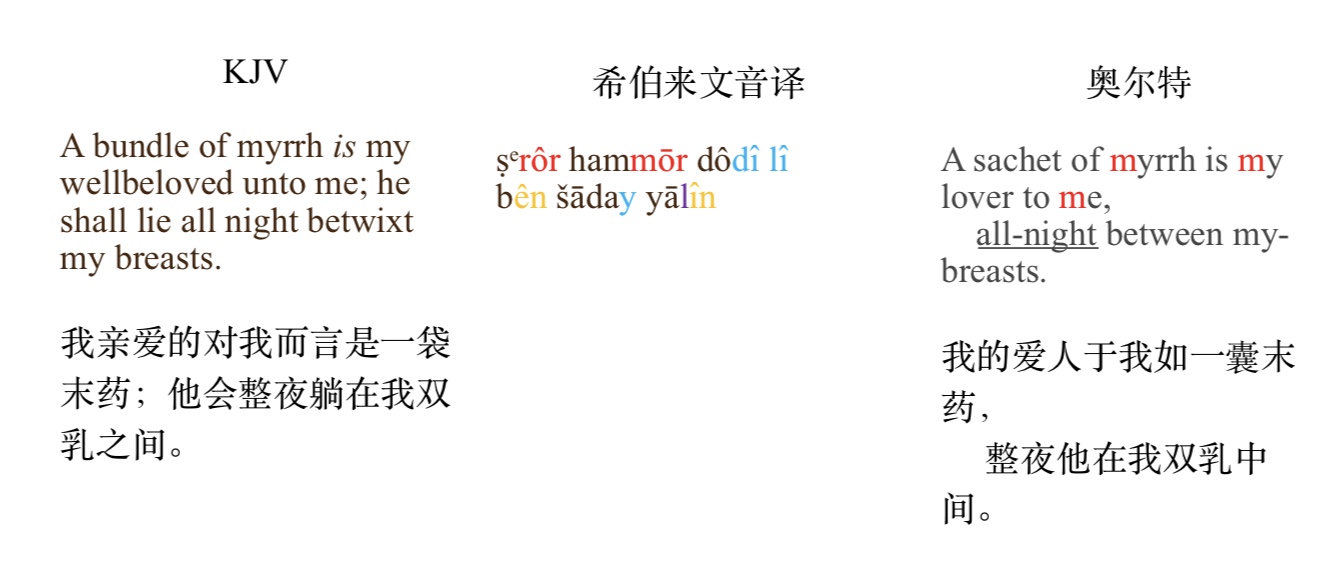

雅歌的翻译也是如此。学者奥尔特(Robert Alter)数十年劳作,终于近来结束他翻译旧约的工程(The Hebrew Bible: A Translation with Commentary)。在接受《纽约时报》(The New York Times)的专访中,他以英王钦定本(KJV)作对比,强调诗歌翻译的忠实不止于语义的对等,更需传达原诗的味道。他举的一个例子正是雅歌1:13a。<3> 这个诗句的音声婉转与意思里的缠绵相和,比如一重叠音(-ôr)似乎渗透出香囊里末药的丝滑,一缕尾韵(-ı̂)袅袅地将爱人与我交织,而以-ên和-ı̂n组成的夹心巧克力,则圈起那叫爱人沉醉不知归去的所在。

虽然KJV的翻译在语义忠实度上无可挑剔,奥尔特的翻译却更为传神。他以英语中的3个m来传达原文中音声的流畅,又以between (“中间”)挑起两组平衡的短语,呼应第二行的夹心结构。另外,他不用动词(“lodge for the night”;“夜宿”)的主要含义(“lodge”;“留宿”)而取其次(“整夜”)。当这些细节整合起来,他的译本就更生动地传达出原诗的情意,触动人心。

由此管窥一斑,一首诗的文字本身形成蕴涵丰富意味的躯体,由诗人精心雕琢而成。诗人——譬如“两句三年得”的贾岛——为什么要费许多心血在文字的细节上呢?因为诗歌是文字的艺术。与其它文学体裁不同,诗歌意义的实现不是通过道理的思辨或故事的因果,无法通过提炼主题、归纳大义来获取。诗歌的意义蕴含在其文字里,通过文字与读者的相遇来实现。这种相遇是真实而非标准的,并可以借情感的渲染而促成对自我的调整。所以雅歌的翻译似易实难。着眼于语义、意象乃至诗行对仗,尚不能覆盖其诗歌因素活跃的所有方面,翻译时会有意无意地遗失原诗意义的组成因子。虽然翻译总是需要选择和放弃,但我们总要尽力翻遍雅歌诗句的每个侧面,谦卑地知道我们放弃了什么,不是吗?

二.选择的因素

旧约诗歌的阅读和翻译,涉及语义、句法、意象、音韵、语境等因素,着力于文字和诗行的品鉴。以不同诗歌成份为侧重点,同一首诗有横看成岭侧成峰之趣。不过,因为常人的思维停留在日用语言的层面上,通常看诗如同报告,急于抓住其大义,因此,在不知道的时候就已经把作为抒情诗的雅歌读成神学宣言、戏剧脚本或者三角恋爱故事,夹带进来并非抒情诗的因素,譬如人物、情节和社会背景,而遗弃了诗歌本身的特质,譬如音乐性和意境。翻译亦如此:将雅歌作为抒情诗来翻译,就不应把文中没有的叙事或论理因素添加进去(譬如“新郎”、“新娘”),而是细心观察诗歌因素之间的交织和渲染。这是忠实于原文而非自己心态或习惯的第一步,是对原文文学体裁的专业认知,亦是谦虚克己的君子修养。

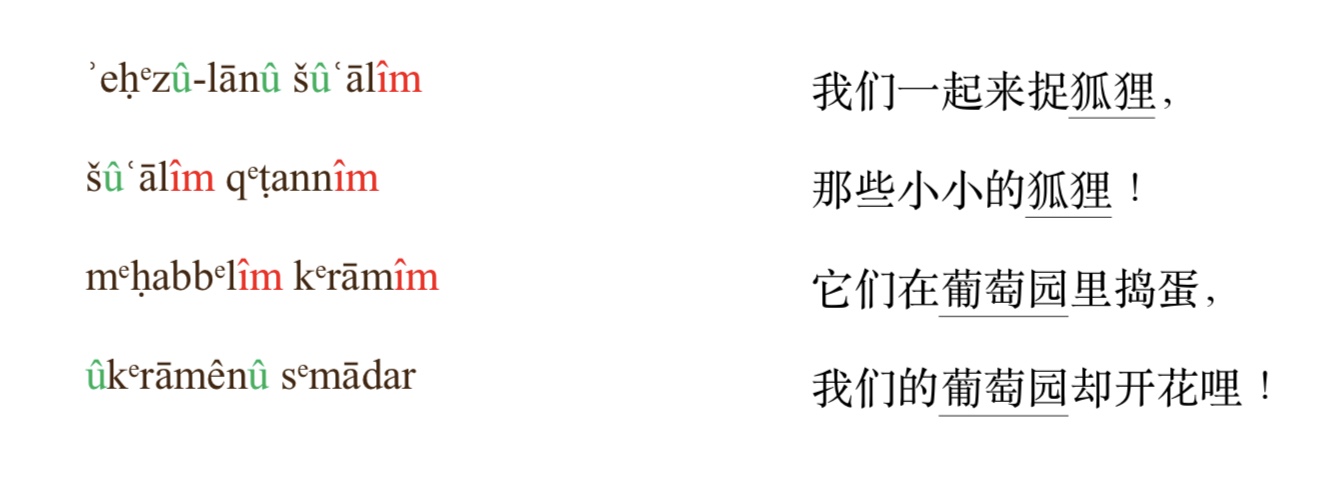

语义之外的诗歌因素是领会其意旨所不可或缺的。忽略意境而只见字典里的语义,可能会造成误读,甚至所解读的结果与原诗的初衷南辕北辙,比如雅歌2:15这首小诗。许多人都被其中的两个主要动词(“捉拿”和“破坏”)左右,顺势将狐狸解释为各种恶势力,比如“第三者”、“不节制的性欲”、“带有坏风气的外邦人”、“旧生命”、“撒旦”等等。与其说这是在解读原文,不如说是在展现读者的先入之见和关联性思维,显示出他们没有按下自己的念头,反而容许自己内里的声音干扰或取代经文的展开(更可虑的是,虽然这是把自家意思强说为经文意思,各人却都以为自己看出来的就是经文原意,乃至在事实上以我为义)。

如果我们可以谦卑下来,洁净己心,唯以涵泳经文为要务,那么该诗的语境、关键词和音乐节奏都会显明这首诗并非庄肃的讲道而是俏皮的邀请,或许还伴随着姑娘抛来的一个媚眼。就语境而言,姑娘在初次自我介绍中说,她必须看守葡萄园,乃至不能照顾自己的“葡萄园”,所以她虽俏美,却被太阳晒黑(1:5-6)。在2:15前,小伙子两次邀姑娘出来和他玩(2:10-13;14)。那么,她是乖乖地守园子,不得与爱人把臂同游,还是放弃职守,纵情率性呢?对此姑娘给出一个双赢的回答:邀请他来葡萄园里一起寓游戏于工作。小狐狸破坏她看守的葡萄园;相爱的两人通过一起捉小狐狸的有趣活动,却可使他们爱情的“葡萄园”开花,共享其馨香甜美。

这首诗的音乐风格也印合上述语境。或者说,哪怕读者没有考虑到上文的铺垫,只要感受到它节奏里带出的语调,就很难弄错其用义,好比撒娇地说“讨厌~”和暴躁地喊“讨厌!”,意思大为不同。这首小诗每行都是两个重音(在每个单词的最后一个音节上),节奏鲜明。并且第一个诗句的两个诗行分别有7和6个音节,第二个诗句两个诗行则有6和7个音节;这样四个诗行的长度保持了起伏中的均衡,使节奏鲜明却不单调。五次重复的尾韵ı̂m(阳性复数尾缀)令本已分明的节奏更朗朗上口。六次重复的元音û(其中三次出现在第一人称复数尾缀中)或直接或间接地提示在一起的“我们”,又增浓浓甜蜜。朗读这首诗的原文,会被它俏皮的音乐感所触动,心底的意思也随之活泼起来。这种音乐体验,超乎科学的语义解析,是读者亲身体认诗歌意味的关键之一。进而言之,这样所得感触会微妙地调整字词在当下语境里的意味,使其更符合全诗的目的。例如,读第一行的时候,读者有可能认为既然狐狸要被“我们”捉拿,(而“我们”是主角、正面人物),那它们就是坏蛋、反派。但第二行话音一转,点明它们是“小小的”狐狸。人之常情,哪怕是老虎,“小小的”时候,也是毛茸茸可爱的紧。伴随活泼的节奏,这个特别添加的修饰词,使“捉狐狸”忽然变成一个趣味盎然的游戏,甚至可以摇曳舞之。

作为抒情诗,雅歌的情态与我们用以判断“通顺”的日常思维迥异。更兼其诗歌手法大巧不工,粗看似乎只是浅浅清溪,但叩问间曲径通幽、柳暗花明,回味无穷。若只翻译它表层语义的轻巧,岂不有暴殄天物之憾?甚或,诗歌翻译倘若只做到字典语义上的对等,是否已是一种背叛?因为字面的翻译轻视诗歌的独特质地,未及诗歌的根本目的。换言之,对雅歌的忠实,需要从文字开始,一路延伸扩展,包容诗歌躯体的方方面面,却意不离其标的。当所有角度都看过,将庐山收于心中后,才好结合中文的特点加以剪裁。若还行有余力,则雕琢润色,蕴养精神,以期脱胎而出的中文诗歌也能如原诗般精妙。

三.意蕴悠长的空白

一首诗,尤其是如雅歌中婉约凝练的短诗,不仅以文字达意、以音声传情,更以其留白来收容和酝酿被文字激发的思绪情怀。如同齐白石的作品,须画与白共看;又或如子曰:“绘事后素”。这托起纷呈意象,包容不同感触的素布,是整合意义、归化己身的所在。这种意趣可以说是有无相生,也可以中国美学尚意境、轻意象的旨趣来印证,更直指圣经教化人心的目的。就后者而言,理或情都要落实到人心的变化,不干我事、不萦于怀的客观读法,适合看解剖学报告而非抒情诗,尤其是圣经中的诗歌。旧约诗歌区别于书信和叙事的教化力量,就在于它能通过文字来触及文字所诞生的所在。这所在,表现在诗歌中是字里行间的留白,表现在接受它的读者身上,是先于理性和自我意识的感性。诗歌意义的发生也可描述为读者以自身的感性为画布,容纳诗歌各方面的因素和它们所激发的感触,并勾连自己的记忆,以当下的新感触为契机重新整合自我意识,达到以诗歌陶冶情操的目的。

不过,画可以这样看,以字为画的原诗可以这样涵泳,乃至字义、意象和音韵都可以试着翻译过来,然而吸收了雅歌文字意趣的留白,却当如何处理?翻译者的忠实能抵达这里吗?

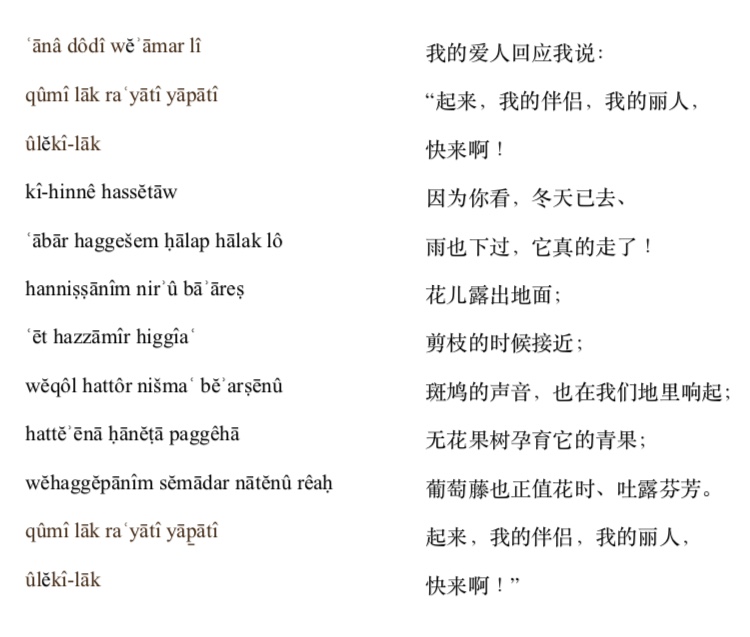

且以歌2:10–13为例。这首“春之歌”在色、触、声、味、嗅等多重感官体验上,激发了听众对春意的全方位体验和所伴随的愉悦。在彻彻底底地消除冬雨的阴影之后,首先出现的是地上冒出的花儿,这也是最容易带入的视觉体验。从开花过渡到剪枝,将蓬勃的生机梳理得更适宜,“剪”字连接的是触觉。然而“剪枝”又是多义字,它还有“歌唱”的意思。后者衔接下一行斑鸠的声音,唤醒了听觉。无花果的青果初看叫人牙酸,不过动词“孕育”包含了使之甘美的意思,此时的青涩和期待中的香甜揉合,是味觉。最后袅袅的、最容易留下余韵的,是萦绕于嗅觉上的花香。这样一重重如涟漪般叠加的意象,以轻盈的笔法,一触即收,像是花瓣触碰花瓣,以春天的心唤醒春天的心。

不同的感触融合,营造出浑圆的春意。这首诗所指向的不是一个客观的意思,而是读者感性上所呈现出来的、被激发的体验。比如,每次我请学生闭上眼,聆听“花儿露出地面”,然后分享他们脑海中出现的图景时,都毫无例外地发现,每个人“看到”的花儿都不一样:兴庆宫里的郁金香,伊朗高原的罂粟花,家乡田间的野花等等,不一而足。然而,相同的是大家脸上露出的那抹对美好的回味。这提示了诗歌的翻译不止步于专家的译本,每个人读诗的时候都在将诗歌“翻译”成自己的体验,而后者会因人而异。我们无法也不应将不同的诗歌体验整合为一个标准答案,要求所有人“读到这句诗,应该这么想……”。这种暴力解读直接违背了诗歌的本质,即通过文字与读者的相遇而激发读者由内而外的改变。符合诗歌意境的感悟和建立在此基础上的翻译,可以与原文略有出入,却必须有同样的情感质地与感染力量。哪怕开出不一样的花儿,我们对诗歌的感受都是在回应它的触动,所趋当相同。

想要得着雅歌的言外之意,没有窍门或者近路,只是一个慢功夫:将自己沉浸其中,沾染它爱的气息,如坐春风,日久自然移情养性。正确阅读雅歌的前提和目的是进入雅歌的意境里,就是未经希腊二元论分割的整全之爱。雅歌的渴望渴望着,却不演化成它的实现,好像诗三百的“乐而不淫”。如果有人觉得雅歌是肉欲的,这看法其实暴露出斯人的修养未经雅歌陶冶、内里未曾浸透爱的馨香,以自己未驯之欲替代了雅歌爱的画布,然后抨击其眼中所见的雅歌不洁。又或者,出于同一种修养的不足,不过却用冠冕堂皇的神学教义来覆盖雅歌的实际文字,试图压抑欲望的潜流,达到精神的升华。但是这样的阉割无法除去欲望的骚扰;放弃雅歌诗意的熏陶,恰恰会失去驯服欲望的钥匙。翻译者啊,静思或者品酒,凝视你的爱人或者令人失声的日落——做什么不重要,要紧是将自己沉浸在雅歌中,使自身与之合,否则无论如何努力,你用来再现雅歌的节奏总会跑调。涵泳雅歌,用力处在于文字,得力处是其言外之意;它要塑造的不是思想内容,而是其产生的土壤。

传达原诗的实效,是诗歌翻译的最终评判标准。形似还是神似?选择字面意思,还是期待实现的意思?若是翻译其它文学体裁,尚可一辨。比如“a piece of cake”,直译的“一块蛋糕”,传意的“小菜一碟”,各有拥护者。但是在诗歌翻译中,前者的机械性显示译者并未理解抒情诗这种体裁的初心和终旨。或者说,即便一个译本可以严格地对等翻译每个字,却已失去原诗的意境,这样的“忠实”是真的忠实吗?

诗意的翻译始于字面翻译的贫瘠。贴切的诗歌翻译要植根于原诗的言外之意,在新的语言体系里开出别样精彩、同样风姿的花。

四.从言说到言外之意

翁加雷蒂认为诗歌的目的应该是提示,而非描述。比如,所谓富贵,落到纸上,是什么样子呢?太平宰相晏殊以为寇老西儿的“老觉腰金重,慵便枕玉凉”是真鄙俗而非真富贵,而老白的“笙歌归院落,灯火下楼台”为真富贵恰风流。晏殊自己也有句富贵风流的诗句:“梨花院落溶溶月,柳絮池塘淡淡风”。能容纳盛开梨花的院落,点以池塘,缀以柳树,都是自家的。更重要的是,晏相公有日常起居养出来的平和从容,睹象生情,情真而不伤,随手掬来即中节。有钱有闲有修养,这就是真富贵。

那么同样看不见的爱呢?说“我爱你”的时候,有言与意和吗?或者,哪怕没有说“爱”或者“情”,但言外之意感动对方了吗?当我们跟人说“神是爱”的时候,对方能觉到“爱”,还是只听到空响的锣?

对雅歌意境的领悟和翻译,也提示了诗歌语言在神学言说上的特别优势。雅歌很好地演示了如何通过诗歌文字的双重性(言说与言外之意)和无隔的感染力来实现神学意义,即从里边改变听这话的人,使他们自然地以爱回应。神学的目的是什么?明白真理?可是“明白”就够了吗?保罗算是明白人了,可他痛苦地说,我想做的做不到,不想的却都做了!在知与行、阅读与翻译之间,是作为中点的“我”。“我思故我在”印证了支持着意识活动的“我”,却不能触及思想诞生的时刻。这个源初时刻,正是无数诗歌所试图见证的、“我”变得有意义的原点。律法和意志随在意识之后,“我”这个伦理主体对它们来说已是过去完成时,因此难以着力。好在主体与感性却是气息交融的,而感性虽然也先于意识及其附属官能、无法被理性呈现,却可以借情感这个渠道来触及。有了自家情感的认同,“我”的态度自然水到渠成,兼以培土施肥,殷勤照看,就可以期待行为上的丰收了。换言之,诗歌文字无需转化成主题思想或神学命题就可以激发读者的情感共鸣,从而潜移默化地塑造人格。

也可以说,借用诗歌语言的特别途径,雅歌提供了最恰当的爱的教育。它令愿意按照它本来样子去读的人,感受到爱的内在运动,切身知道爱的滋味,因此有了爱的辨别能力。其次,雅歌重情感的孕养而轻思辨的构建,像无调音乐似的,执着于复苏我们成年后容易失去弹性、变得麻木的感受力。并且,一时活过来还不够,它还给予感受力针对性的锻炼,使之保持纯真与生机。而感受力的鲜活,是领受和给予爱的必要前提。耳塞目空油蒙心的人,哪怕被爱环绕,也觉不到、给不出爱。正因为雅歌不仅说透了爱,令人得到爱的滋养,更教人以真情爱他者,它被推崇为圣经的至圣所。因此,对它最好的翻译,需要能在中文诗歌里实现其爱的教育。最后我必须说,本文的雅歌翻译绝非理想,仅供参考,还需有志于此的同仁共同努力。比如,当我们讨论一个译本时,或可反思,译文所指向的是什么?所模仿的是什么?所点亮的是什么?所抵达的是哪里?

<1> Henry David Thoreau, Walden, Volume 1 (Boston and New York: Houghton, Mifflin and Company, 1897), 12.

<2> Giuseppe Ungaretti, A Major Selection of the Poetry of Giuseppe Ungaretti, translated by Diego Bastianutti (Toronto: Exile Editions, 1997), 102-103. The Poem Itself, edited, with an introduction, by Stanley Burnshaw (Fayetteville: The University of Arkansas Press, 1995), 311.

<3> Avi Sternberg, “After More Than Two Decades of Work, a New Hebrew Bible to Rival the King James: The pre-eminent scholar Robert Alter has finally finished his own translation”, The New York Times Magazine, Dec. 20, 2018, https://www.nytimes.com/2018/12/20/magazine/hebrew-bible-translation.html. “A version of this article appears in print on Dec. 23, 2018, on Page 43 of the Sunday Magazine with the headline: The Revelations of Robert Alter.”

此文题图:《圣经译术》(The Art of Bible Translation)封面,罗伯特·奥尔特(Robert Alter)著,普林斯顿大学出版社(Princeton University Press),2019年,https://press.princeton.edu/titles/13444.html。

此文首发于《世代》第7期(2019年春季号)。

若有媒体或自媒体考虑转发《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(世代Kosmos)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第7期主题是“和合本圣经、五四运动”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

欢迎访问《世代》网站:www.kosmoschina.org。

发表回复