一

1517年,在中国,是明正德十二年,按照天干地支,是丁丑年。

当马丁·路德(Martin Luther,1483—1546)在那年秋冬之际的维滕堡发出《九十五条论纲》的时候,万里之外的中国人跟欧洲似乎还没有什么关系。

不过,就在那年夏秋之间,一支葡萄牙舰队抵达广州。而在同一年的早些时候,跟葡萄牙帝国竞争的奥斯曼帝国打败马穆鲁克王朝(Mamluk Sultanate),占领了包括如今埃及、以色列、巴勒斯坦、叙利亚的大片地区。<1>

那支葡萄牙舰队是葡萄牙国王曼努埃尔一世(Manuel I,1469—1521)差往明朝中国的使团。从国家关系的角度,这是近代西方与中国交往和冲突历史的正式开始。<2>

这个历史片断,远非如路德为当今世界所知,却为路德的后继者们进入中国做了铺垫。

到了1557年,明政府允许葡萄牙人在当时广东香山的一处名叫“濠镜澳”的地方进行贸易和定居,那里就是后来的澳门。 <3>

1807年9月,马礼逊(Robert Morrison,1782—1834)成为第一位开始在中国长期生活的基督教抗议宗或基督新教传教士。澳门不仅是马礼逊到中国的第一站,也是他养病、第一次结婚以及最后安葬之处。<4>

从1517年到1807年,经历将近三个世纪才有路德的后继者出现在中国的土地上。对于在这个世界上的生命来说,这的确有些太漫长了。

二

但是,如果不将路德原先所在的罗马公教或天主教完全排除在历史以外,这三百年就并非一片空白。

事实上,在明政府同意葡萄牙人在澳门贸易和定居之前,已有近代第一位罗马公教传教士来到中国。

1552年8月,方济各·沙勿略(Francis Xavier,1506—1552)乘船到达广东近海的上川岛。沙勿略曾就读巴黎大学,是耶稣会的创建者之一。沙勿略没有从明政府获得进入中国大陆的许可,他于当年12月3日在上川岛病逝。

到1560年代,多名耶稣会士开始登陆澳门,他们在那里建起教堂和医院。对于这个时期的澳门,不仅有欧洲传教士自己的记录,还有当时中国文人访问澳门的笔记。

叶权(1522—1578)祖籍徽州休宁,寄籍钱塘,曾于各地游历。他在1565年到过澳门。在《贤博编》附录《游岭南记》中,叶权把他在澳门看到的传教士归为佛教僧侣之列。叶权称传教士们为“说因果”、“事佛尤谨”的“番僧”。在对西方语言和历史缺乏了解的情况下,这样的误解是可以理解的。

然而,这位中国民间学者还是记下了他眼中基督被钉十字架的形象,以及通过翻译听到的模糊解释。这是近代中国人对于基督及马利亚留下的最早记载之一:

“其所事神像,中悬一檀香雕赤身男子,长六七寸,撑挂四肢,钉著手足,云是其先祖为恶而遭此苦,此必其上世假是以化愚俗而遏其凶暴之气者也。下设木屏……一美妇人俯抱裸男子不知何谓。通事为余言不了了。”

而从另一侧面,叶权的笔记,让人看到16世纪中后期中国南方贸易兴起的状况。那时,对于北方人来说,岭南不再主要是“流人逐客”才去的“瘴乡”,北方人去岭南做生意已经是常见的现象,南北通道也比以往顺畅。<5>

这对于罗马公教的传教士从澳门进入中国内地提供了相对便利的条件。传教士进入内地最初是藉着商业活动。那时,明政府只允许传教士跟随葡萄牙商人从澳门前往广州。

1585年,欧洲汉学的先驱、耶稣会士罗明坚(Michele Ruggieri,1543—1607)就曾在广州结识来自浙江的丝绸商人。这位商人是王泮(约1535—?)的兄弟。王泮任肇庆知府时,对传教士进入中国内地起过重要作用。

罗明坚和麦安东(António de Almeida,1557—1591)曾帮助王泮的弟弟将丝绸以较高的价格卖给葡萄牙商人。1585年11月20日,这两位传教士跟随王泮的兄弟离开广州。他们通过水路和陆路途径江西南昌、景德镇,于1586年1月到达浙江绍兴。绍兴是王泮及其弟的家乡。在绍兴访问期间,两位传教士曾为王泮的父亲施洗。<6>

三

从1517年葡萄牙政府使团抵达中国广东沿海到1586年罗马公教传教士深入中国内地,中国人就在开始面对一个越发难以回避的西方世界。

在那以前,欧洲人并非没有到过中国,某种形态的基督教也早已传入中国。<7> 但是,欧洲人在明朝中后期的到来,却让中国人逐步看到一个在社会生活的方方面面都在扩张的西方世界。

就在那个时期,欧洲不仅在经历所谓的“宗教改革” <8>,还有之前已经开始的“文艺复兴”和各样的科技变革。正是技术上的变革,欧洲人得以将“文艺复兴”、“宗教改革”的成果带到包括中国在内的世界各地。

如今,一般说到中国应对西方世界的扩张而采取改革和开放的做法,基本都会起始于19世纪。然而,在16世纪,中国人其实已经在小范围内开始了“改革开放”的过程。

1557年,明政府允许葡萄牙人于澳门建立贸易和定居点,在某种意义上就体现了“改革开放”的做法。

海禁是明朝基本国策。但到了明中晚期,情况出现变化。反对海禁的声音显著。比如,曾任刑部主事的学者唐枢(1497—1574)指出:“切念华夷同体,有无相通,实理势之所必然。中国与夷各擅土产,故贸易难绝。利之所在,人必趋之……严禁商道,不通商人,失其生理于是转而为寇……海禁愈严,贼伙愈盛”。<9>

在澳门之后,明政府于1567年部分解除海禁,开放福建漳州海澄港。 <10> 这是在中国后来出现的对外通商口岸、租界、经济特区、沿海开放城市、特别行政区的雏型。

不过,与清代不同,明朝中晚期的局部开放不是在战败之后。在广东沿海,明军曾于1521年(当时东莞屯门)、1522年(当时新会茜草湾)两次打败葡萄牙舰队。这可能是近代中国与欧洲国家之间第一轮较大规模的军事冲突。

有记载显示,在这轮冲突之中及前后,明政府已经在引进、仿造、使用葡萄牙“佛郎机”火炮。与路德同时代的明朝政治家王守仁(1472—1529),专门在1520年写过获得“佛郎机”火炮的诗文。<11>

四

在军事、技术、商业以外,明朝中后期也发生了更深层的“改革开放”。那时,一些中国人开始有机会接触罗马公教传教士带来的信仰和世界观。

上文提及罗明坚和麦安东于1586年初访问浙江,曾为明朝官员王泮的父亲施洗。不仅如此,这两位耶稣会士还在绍兴见到艺术家徐渭(1521—1593)。

徐渭就是绍兴人。他写有两首同名的《天竺僧》诗作,从中可以看出传教士在他那里留下的印象。

与前面提到的叶权类似,徐渭也将传教士归为外来的佛教僧人。除了当时中国人对西方语言和历史缺乏了解,这跟传教士初到中国内地时的自身定位以及他们还在初学汉语有关。基督教在那时的中国还很难被分辨出来。

让徐渭印象深刻的,是传教士的外貌,“高躯胡鬣口颊迷,镔刀稍懒胡萋萋,人讶昙摩古塑泥”,还有传教士展示的地图,“袖里一图九瀛裨,中原四海焦螟眉”。<12>

不知徐渭从罗明坚、麦安东那里看到的地图具体是怎样的。但是,如果参考利玛窦(Matteo Ricci,1552—1610)的笔记,可以推断这也许是利玛窦于1584年在肇庆制作的世界地图,或者其他人绘制的地图。

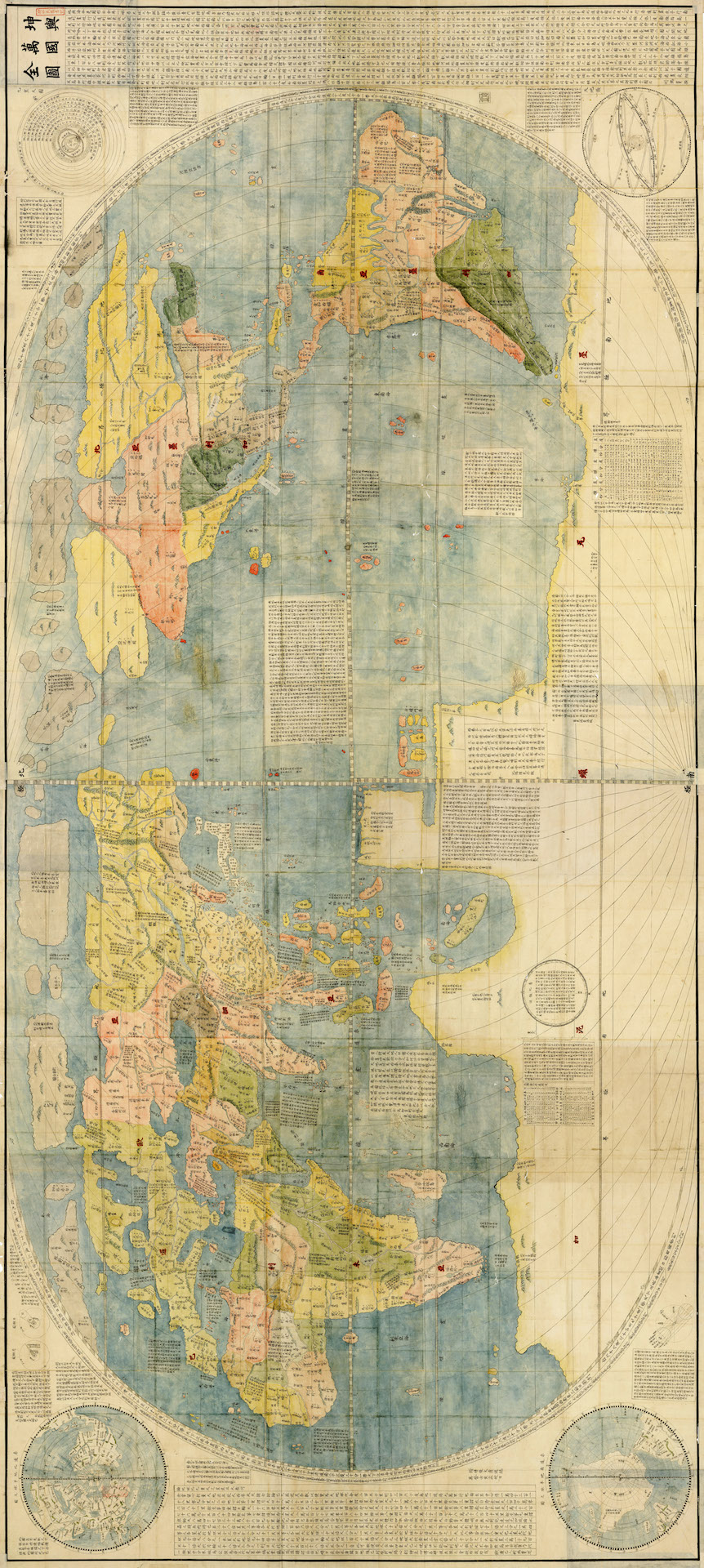

到了1602年,利玛窦与他的中国朋友李之藻(1571—1630)等人制作了《坤舆万国全图》。

利玛窦认为,让中国人看到西方人的世界地图,是在中国传播基督信仰的预备。在笔记中,利玛窦说他自己曾在罗马跟随耶稣会科学家克里斯托弗·克拉维奥(Cristoforo Clavio,1538—1612)学习舆地学。在利玛窦之后,伽利略·伽利莱(Galileo Galilei,1564—1642) 曾向克拉维奥请教过物理学。

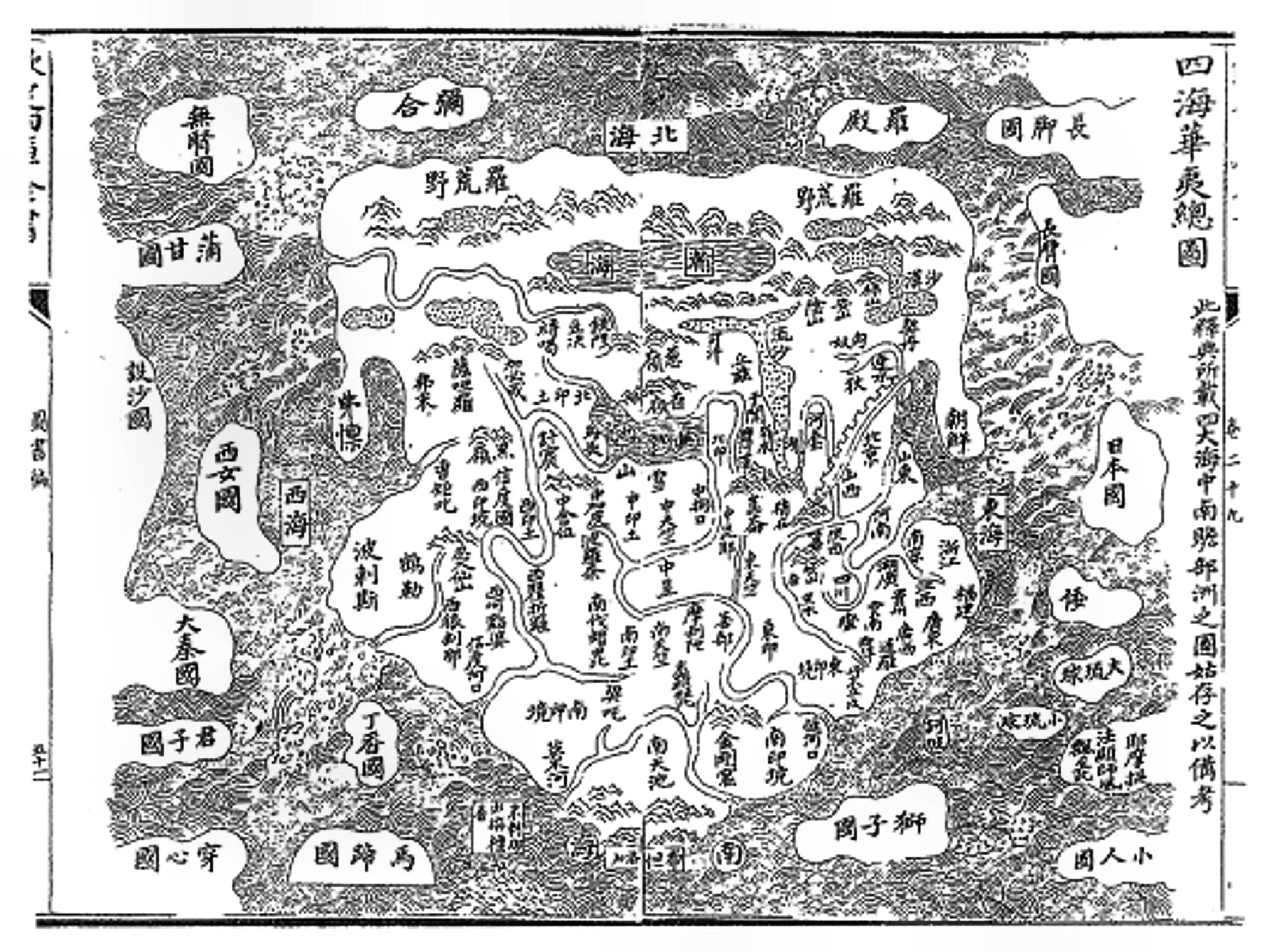

利玛窦解释说,当时的中国人已经有世界地图,但都是以中国为主的世界地图,世界其他国家加在一起还不如中国的一个小省大。利玛窦想让中国人看到中国在真实世界的位置。<13>

显然,这对在那时及以往甚至以后都流行的“中国”观念形成了挑战。北宋文人石介(1005—1045)的《中国论》就是传统“中国”世界观的典型:

“夫天处乎上,地处乎下,居天地之中者曰中国,居天地之偏者曰四夷。四夷外也,中国内也,天地为之乎内外,所以限也。夫中国者,君臣所自立也,礼乐所自作也,衣冠所自出也,冠婚祭祀所自用也,缞麻丧泣所自制也,果苽菜茹所自殖也,稻麻黍稷所自有也……各人其人,各俗其俗,各教其教,各礼其礼,各衣服其衣服,各居庐其居庐,四夷处四夷,中国处中国,各不相乱,如斯而已矣。” <14>

除了徐渭写罗明坚,同时期的思想家李贽(1527—1602)、文学家汤显祖(1550—1616)也留有与利玛窦见面的文字。

他们显然很难真正明白利玛窦来到中国的用意,即使有所了解,也并不认同。就像李贽在致友人的信中所写,“我已经三度相会,毕竟不知到此何干也。意其欲以所学易吾周、孔之学,则又太愚,恐非是尔”。

但从他们的文字,却可以感受到明朝中晚期一些中国文人对耶稣会士这样的外来者本人所持比较开放甚至尊敬欣赏的心态。李贽在上述信中称赞利玛窦,“我所见人未有其比,非过亢则过谄,非露聪明则太闷闷聵聵者,皆让之矣”。<15>

罗明坚、利玛窦及其同道们在16世纪所见的中国人还有不少,以上举出的例子是既不太为人所知又并非几乎完全陌生的。

在信仰、世界观上受到传教士的影响以及结出的果实方面,更为人所知的徐光启(1562—1633)可能是那时的中国人当中最突出的,即使在迄今为止的中国“改革开放”历史上也仍然并不多见,当然也不乏各样问题。<16>

不过,鉴于徐光启与西方传教士的交往已经比较为人所知,也在于这些方面可以展开的内容很多,本文就不做详述。

出于篇幅原因,这里对与徐光启同代及之后几代受到罗马公教传教士影响的中国人也不做专门介绍。

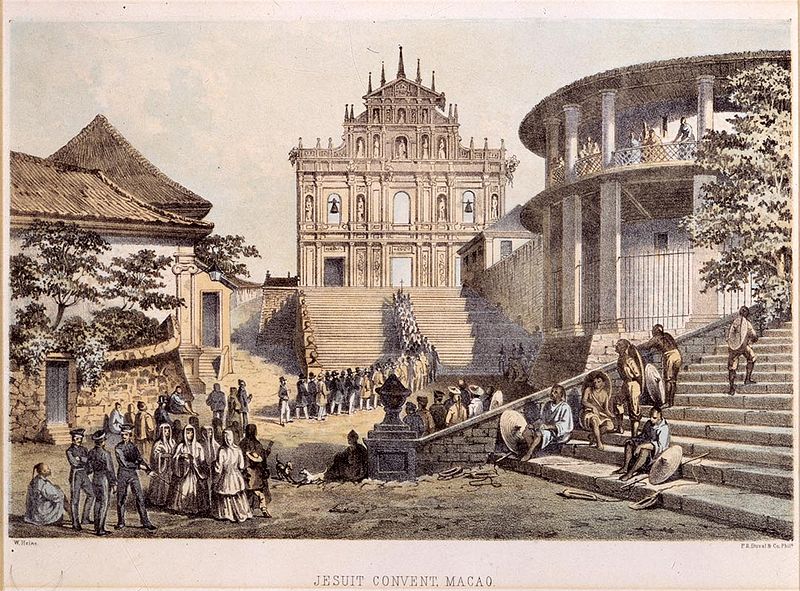

这里仅指出一点。比如清初画家吴历(1632—1718)在内的一些中国文人曾在澳门的圣保禄学院(Colégio de São Paulo)读书,包括学习拉丁文、葡萄牙文、《圣经》、神学、哲学、自然科学;比如利玛窦这样的西方传教士则在这所学院的前身或学院本身学习中文或任教。

圣保禄学院建于1594年,不仅是中国也是东亚地区最早一家具有近代西方意义的高等教育机构。圣保禄学院也称三巴静院。“三巴”是“圣保禄”(São Paulo)音译。

当今作为澳门标志的“大三巴牌坊”,就是圣保禄学院曾经所在近旁的圣保禄大教堂遗址。18世纪中后期,葡萄牙政府将耶稣会士驱逐出澳门,圣保禄学院关闭。<17>

总体而言,近代中国初始时期的这些“改革开放”的历史片段至少是从葡萄牙政府使团于1517年夏秋之间抵达明朝中国之后展开的。

中国人其实在16世纪就已经在信仰、世界观的方方面面开始面临“天崩地坼”的危机。常说的1793年英国乔治·马戛尔尼(George Macartney,1737—1806)使团访华、1807年马礼逊来华、1839-1842年“鸦片战争”,都是步葡萄牙使团及耶稣会传教士的后尘。<18>

五

换言之,产生了“宗教改革”的16世纪欧洲催生了16世纪的中国“改革开放”。至于“宗教改革”本身与中国的关系,也有些被忽视的历史片段值得注意,这些可以帮助进一步理解16世纪以来的中国“改革开放”。

经历16、17世纪局部的“改革开放”后,中国在19世纪初仍然基本处于自我封闭的状态。但有了之前的缺口,中国与外部世界的联系已很难完全切断。

1816年8月3日,一位名叫冯亚星(也有记载为冯亚生,约1792—约1889)的广东香山人乘坐葡萄牙人的轮船来到澳门。他之后搭乘英国人的船只,前往南大西洋的圣赫勒拿岛。他在那里成为拿破仑·波拿巴(Napoléon Bonaparte,1769—1821) 的厨师。当时,这位战败的法国皇帝正值被流放之中。

1821年,拿破仑去世后,冯亚星去往英国。他跟亲戚冯亚学(约1797—约1877)受雇于一个普鲁士商人,在普鲁士各地表演武术等中国技艺,被用来满足西方人对东方的好奇心。

这引起弗雷德里希·威廉三世(Friedrich Wilhelm III,1770—1840)的注意。这位普鲁士国王改变了冯亚星和冯亚学的人生轨迹。1823年,他出资支持这两位中国人进入哈勒大学(Universität Halle)读书。

就在那之前的1817年,路德曾经所在的维滕堡大学(Universität Wittenberg)并入哈勒大学。[到了阿道夫·希特勒(Adolf Hitler,1889—1945)掌权之后的1933年11月, 学校改名为哈勒-维滕堡马丁·路德大学(Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)。]

在哈勒大学,冯亚星和冯亚学向威廉·硕特(Wilhelm Schott,1802—1889) 学习德语,也帮助这位东方学家将《论语》译为德语。

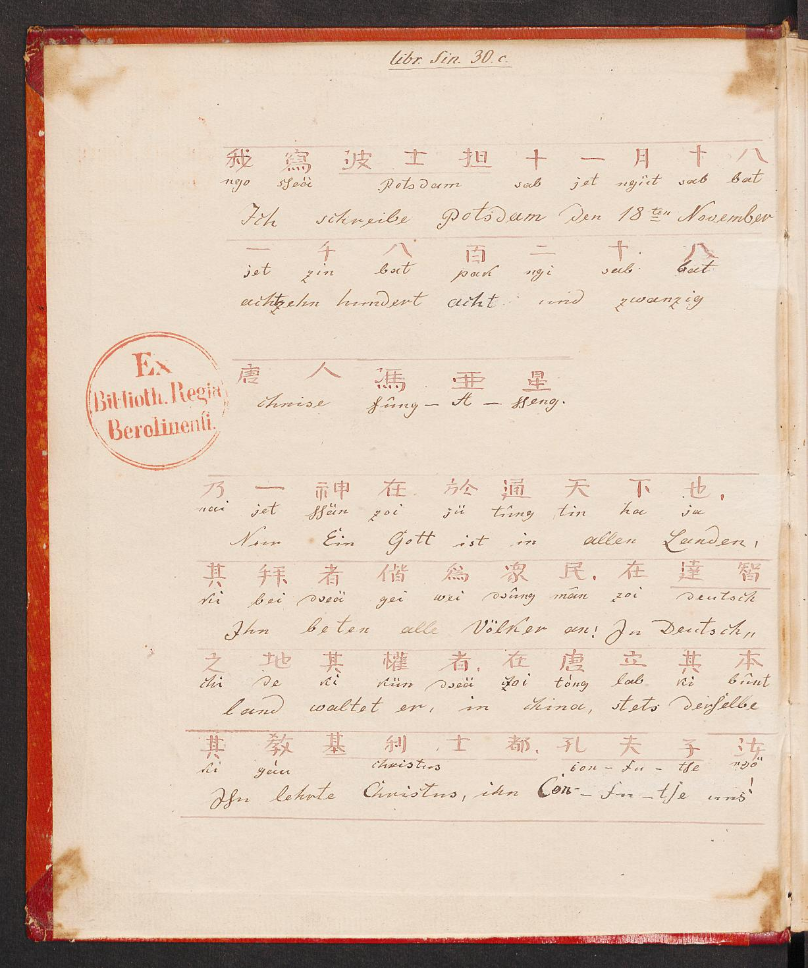

1828-1829年间,冯亚星将路德的《小要理问答》(Der Kleine Katechismus)、路德的德语版《路加福音》、《马可福音》直译为文言汉语。

在迄今所知的历史上,这或许是路德的作品及译作首次由华人译为汉语。

不过,当初在翻译时,冯亚星显然不是首先面向远在清朝中国的汉语读者,而是他周围对汉语感兴趣的普鲁士人。

冯亚星将译作献于支持他的弗雷德里希·威廉三世。如今,在柏林的国家图书馆(Staatsbibliothek zu Berlin,前身即普鲁士王室图书馆)可以看到冯亚星的这三本书。跟当时欧洲出版的书类似,这三本都是红色硬质封面封底,没有文字和图画。

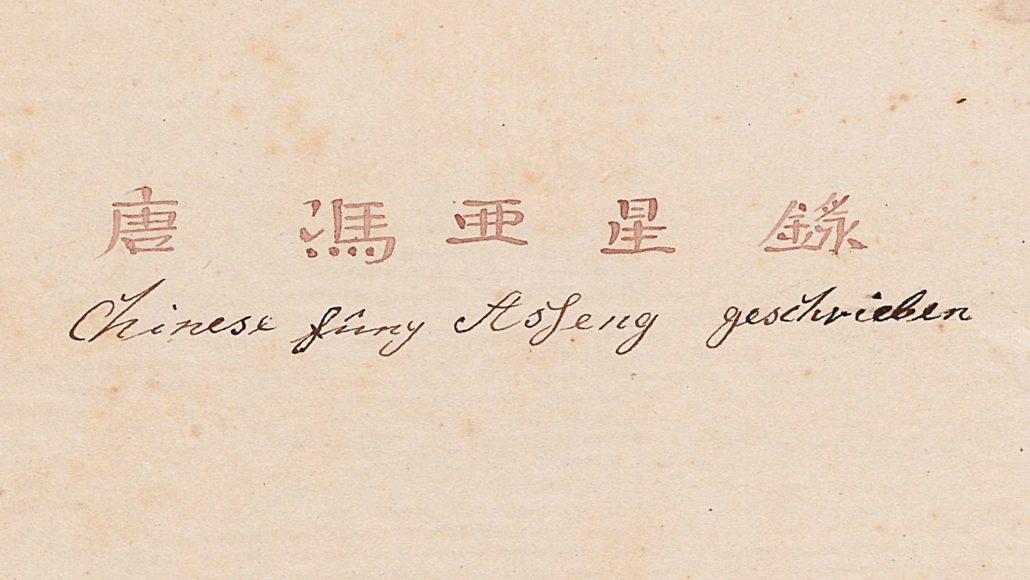

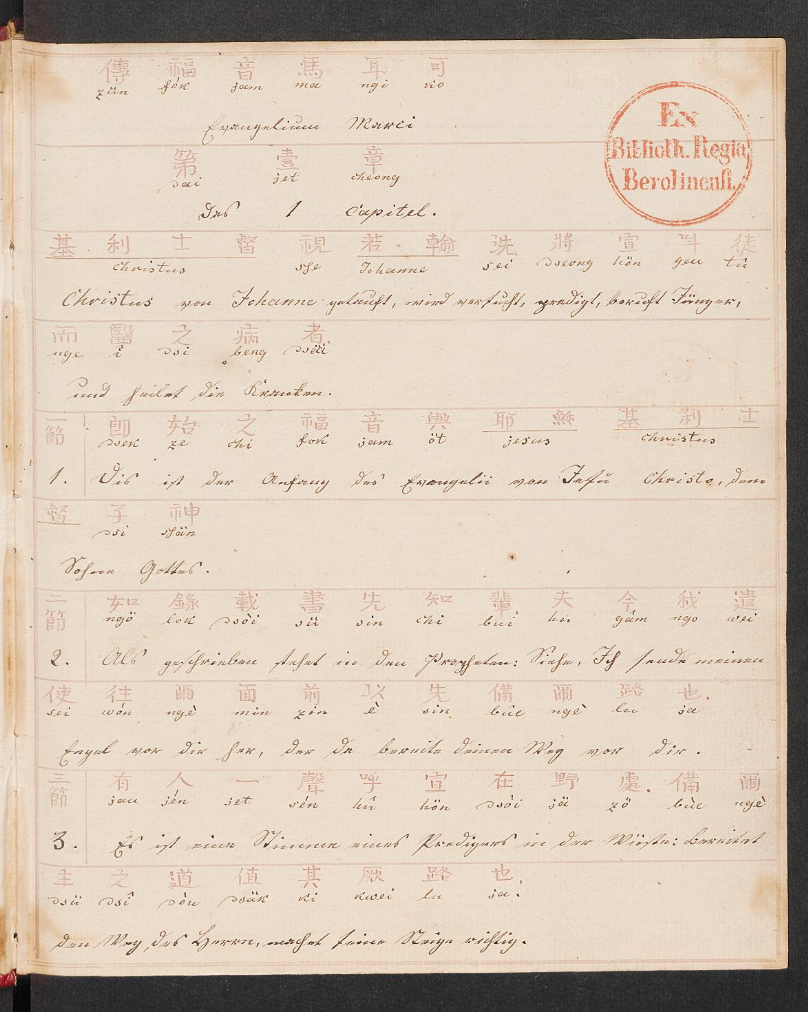

翻开其中的《马可福音》,可以看到汉语繁体字“唐人 冯亚星”以及德语“Chinese Fung Asseng”的手写字迹。正文也是繁体字文言汉语译文在上、德语原文在下的对照手写版。两行中间是粤语注音字母。

与如今通行的《马可福音》译名不同,冯亚星将“Evangelium Marci”直译为《传福音 马耳可》。第一章第一节,白话和合本是,“神的儿子,耶稣基督福音的起头”,冯亚星译本则为,“即始之福音与耶稣基利士督子神”。<19>

冯亚星的直译,体现的主要是德语和文言汉语的语序。对于当今华人来说,读起来会感到生涩。但是,这正反映了中国人开始进入近现代西方世界的状况。

冯亚星看起来可能读过《新约圣经》马礼逊译本,《耶稣基利士督我主救者新遗诏书》(简称《新遗诏书》)。后者问世于1813年的广州。

马礼逊将《马可福音》译为《圣马耳可传福音书》(简称《马耳可书》),第一章第一节译为,“耶稣基利士督神子福音之始也”。显然,冯亚星译本跟马礼逊译本很相似。

而如果再追溯马礼逊译本的渊源,其又受到罗马公教传教士白日陞(Jean Basset,1662—1707)及华人合作者徐若翰(Johan Su,?—1734)《新约圣经》译本影响。后者并没有全部完成,也称为“巴设译本”。<20>

从白日陞、徐若翰到马礼逊、冯亚星,体现出16世纪欧洲人进入中国之后对中国的“改革开放”产生的持续效应。

在19世纪初,作为广东香山人的冯亚星比那时大多数的中国人都有条件接触更广阔的世界。

他的前辈中,有一位是广东海事部门的官员。这使得冯亚星从小就生活在海内与海外交界之处。

他经澳门、圣赫勒拿岛而辗转至欧洲翻译路德作品的经历听起来虽然传奇,在近现代中国的“改革开放”群体中却也是情理之中。

六

当然,路德所要传递的信息并没有因为冯亚星的翻译就在中国流传开来。在很多方面,中国“改革开放”的历程的确是缓慢的。

路德的所作所为真正引起更多一些中国人的注意,是到了19世纪末才开始的。跟冯亚星类似,这些人中最有典型意义的一位也来自广东沿海。在19世纪末的中国“改革开放”历史中,他也是最常被提起的人物之一。

他是康有为(1858—1927),广州南海人。在一般的印象中,他总是跟1898年的“戊戌变法”联系在一起。

相对不太为人所知的是,在他的学生梁启超(1873—1929)看来,“先生者,孔教之马丁路得也”(原文如此,不是“路德”)。梁启超既是“戊戌变法”的主要参与者,也是广东人,他的家乡新会在南海附近。

在1901年为他老师所作的传记中,梁启超指出,孔教的康有为如同基督教的路德,“从事于孔教复原也”。正如本期另一篇文章指出的,是“回归原本”而非“改革”其实才是“Reformation(s)”的真正意思。如果康有为的确像梁启超所说是致力于“复原”孔教,“孔教之马丁路得”的说法也就可以理解。<21>

在康有为那里,路德及其所在国家的地位都很高。康有为曾多次访问欧洲。在“治国”方面,他最欣赏德国。而论“人才”,他视路德为“日耳曼第一”,即使纵观古今欧洲,他也称路德为“人豪第一矣”。

康有为如此推崇路德,原因在于,在康有为看来,“天主教以压力愚民,故中世黑暗经历千年”,是路德“创定” “新教”,“拨翻旧教而启其光明也”。<22>

如果按照梁启超的评价,康有为之于中国就像路德之于欧洲,是给黑暗中国开启光明的那位,正是在此意义上,“先生所以效力于国民者,以宗教事业为最伟”:

“吾中国非宗教之国,故数千年来,无一宗教家……盖中国思想之自由,闭塞者已数千年……不抉开此思想自由之藩篱,则中国终不可得救,所以毅然以二千年之学者、四万万之时流,挑战决斗也。呜呼!此先生所以为先生欤!”。

正是在此背景中,梁启超显示出他对欧洲“宗教改革”的重视: “泰西历史家,论近世政治学术之进步,孰不以宗教改革之大业为一切之原动力乎?后有识者,必能论定此公案也。”

以梁启超的总结,康有为心目中真正体现孔子之道的典籍并非普遍认为的《论语》,而是《易》和《春秋》:“《易》为魂灵界之书,《春秋》为人间世之书”,孔子之道并非仅是“修己之学”,也是“救世之学”,不仅“小康之统”,也是“大同之统”。

而从“主义”的角度,梁启超认为,康有为致力于“复原”的孔教有“六义”,首先是“进步主义”,“非保守主义”。<23>

根据康有为及其学生的评述,路德对康有为的影响是显而易见的,康有为藉仿效路德以改变中国也可以理解。在19世纪末20世纪初,像康有为那样不仅对路德有所了解还可以多次访问德国的中国人还很少见,就是在当今中国,也并非人人都如此。

然而,即使康有为真是“孔教之路德”,他跟路德主要仅仅是形式上的类似,康有为想恢复的孔教与路德所在的基督教远非一回事。

另外,康有为对欧洲历史的描述虽然值得参考,却还是太过简化了。连同梁启超归纳出来的“进步主义”,这些读起来都很像欧洲“启蒙运动”的思路。在如此历史观影响之下,比康有为、梁启超更年轻一代的一些中国人进而被1917年俄国革命吸引,似乎是顺理成章的事。<24>

其实,在清末民初,不仅有康有为被称为“孔教之路德”。曾经支持变法的学者孙宝瑄(1874—1924)对另一位学者宋恕(1862—1910)就有相似的评价。

而宋恕本人在1895年5月致维新派学者夏曾佑(1863—1924)的信中,说起,“神州复教之业,天其或者责吾曹欤”。不仅如此,这位被梁启超赞叹的学者还将“复教”与“改教”区分开来,“然下走窃以为图拯神州,不必改教也,复教而已”。

宋恕举出他心目中日本孔教复教者和欧洲基督教复教者作为例证。后者中就有被誉为欧洲复教“晨星”(stella matutina)<25> 的约翰·威克里夫(John Wyclif,约1320—1384)及路德。

宋恕感叹,他还没有看到中国有类似日本、欧洲那些“公然倡教、百折不回者”。宋恕也写道,“神州长夜数千年”,他盼望中国能有如摩西那样“拔以色列人出埃及之水火”之人。<26>

宋恕的信写于中日“甲午战争”(1894年7月—1895年4月)后,救国迫切是自然而然的。从另一侧面看,宋恕这样更多带有民间背景的学者不仅了解路德,还知晓路德之前的威克里夫,甚至《出埃及记》中的摩西。这体现出,一些并非基督徒的中国人在19世纪末对西方基督教历史及《圣经》已经有所耳闻。

但无论是康有为还是宋恕,他们还没有进入路德的基督信仰内部,也就不可能从透过基督启示的视角看待西方与中国的问题。

不仅在他们那里,相当程度上也在1517年以来尤其是19世纪之后中国“改革开放”的历史上,问题的所在都主要是,迫于西方的强大而不得不通过模仿西方人精神的外在形态让中国变得强大,而不是学习进入西方人精神的内核以探求人与天、暂时国家与永恒国家的真实状况。

七

这里并非苛求前人,而恰恰是因为有了前人的积累,这些积累又经历时光的冲刷而沉淀下来,才使得后人可以尝试在比较立体的视角中回顾中国“改革开放”的历程。

五百年来,既有欧洲人在信仰、文化上回归(当然也不乏远离)原本的历史,也有中国人在西方的扩张中寻求应对(当然也不乏回避)挑战的历史。

在一般流行的叙事中,人们习惯于从中西关系的角度看待这段历史。

但是,如果以“宗教改革”的真正含义——“回归原本”——回望这五百年,会发现,尽管中西关系依然重要,却有比此更根本的维度,永恒国家与暂时国家的关系。

无论中国还是西方或是其他,都还是暂时世界的部分。中国人在这五百年间面临的挑战,更根本的是永恒国家进入暂时国家而带来的,就像西方人及世界其他地方的人也在面临的那样。

这五百年的中国历史当中,便不仅是面向西方和暂时世界其他地方的“改革开放”,更根本的是面向永恒国家的“改革开放”。

本文就是尝试既以暂时国家又以永恒国家的双重维度初步梳理中国“改革开放”历史当中一些被忽视的片段。

如果可能,这也许是更具体反思更长久历史的一个准备。

<1> Michael Winter, Egyptian Society Under Ottoman Rule, 1517-1798 (Routledge, 1992), 17. Douglas A. Howard, A History of the Ottoman Empire (Cambridge University Press, 2017), 90. Jeremy Black, War in the World: A Comparative History, 1450-1600 (Palgrave, 2011), 148.

<2> Urs Bitterli, Cultures in Conflict: Encounters Between European and Non-European Cultures, 1492-1800, translated by Ritchie Robertson (Stanford University Press, 1989), 135. 胡宗宪(1512—1565),《筹海图编》巻十三,http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=626196&remap=gb。顾应祥(1483—1565),《静虚斋惜阴录》卷六,http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=749378&remap=gb。方豪,《中西交通史》下卷(世纪出版集团,2015),562-564。

<3> John E. Wills Jr., “Relations with maritime Europeans, 1514-1662”, The Cambridge History of China: Volume 8, The Ming Dynasty, 1368-1644, Part 2, edited by Denis C. Twitchett and Frederick W. Mote (Cambridge University Press, 1998), 343. “濠镜澳”原名为“蚝镜”。当地盛产蚝,“蚝壳内壁光亮如镜”。后改为较文雅的“濠镜”。“澳”,意为泊口。详见:http://zh.macaotourism.gov.mo/plan/aboutmacao_detail.php?id=1。

<4> Christopher Daily, Robert Morrison and the Protestant Plan for China (Hong Kong University Press, 2013), 107, 123-126. J. Dyer Ball, Macao: The Holy City; The Gem of the Orient Earth (The China Baptist Publication Society, 1905), 26.

<5> Tang Kaijian, Setting Off from Macau: Essays on Jesuit History during the Ming and Qing Dynasties (Brill, 2016), 5-14. 叶权,《贤博编》附录《游岭南记》,《贤博编、粤剑编、原李耳载》(中华书局,1987),41-46。王平,“明代文人叶权三考”,《安徽师范大学学报》(人文社会科学版,2012年5月),345-347。

<6> R. Po-chia Hsia, A Jesuit in the Forbidden City: Matteo Ricci, 1552-1610 (Oxford University Press, 2010), 60,98-101。利玛窦著,文铮译、梅欧金校,《耶稣会与天主教进入中国史》(商务印书馆,2014),117-118。

<7> 详细,可参阅:方豪,《中西交通史》上下卷(世纪出版集团,2015)明中叶之前部分。

<8> 请参阅本期《世代》另一篇文章对“宗教改革”意思的澄清:许宏,“纪念 ‘宗教改革’?”

<9> Angela Schottenhammer ed., The East Asian Maritime World 1400-1800:

Its Fabrics of Power and Dynamics of Exchanges (Harrassowitz Verlag, 2007), 61. 唐枢,“复胡梅林论处王直”,《明经世文编》卷二百七十(中华书局,1962),2850.

<10> John E. Wills, Jr., “Maritime Europe and the Ming”, China and Maritime Europe, 1500–1800: Trade, Settlement, Diplomacy, and Missions, edited by John E. Wills, Jr., (Cambridge University Press, 2011), 40. Li Kangying, The Ming Maritime Policy in Transition, 1368 to 1567 (Harrassowitz Verlag, 2010), 177.

<11> Tonio Andrade, The Gunpowder Age: China, Military Innovation, and the Rise of the West in World History (Princeton University Press, 2016), 124-141. 刘旭,《中国古代火炮史》(上海人民出版社,1989),232。王阳明,“书佛郎机遗事”,《王阳明全集》(上海古籍出版社,2013),1014-1015。

<12> 徐渭,《徐渭集》(中华书局,1999),102-103,144。Albert Chan, “Two Chinese Poems Written by Hsü Wei 徐渭 (1521–1593) on Michele Ruggieri, S.J. (1543–1607)”, Monumenta Serica, Vol. 44 (1996), 317-337.

<13> 利玛窦著,文铮译、梅欧金校,《耶稣会与天主教进入中国史》(商务印书馆,2014),109。Michela Fontana, Matteo Ricci: A Jesuit in the Ming Court (Rowman & Littlefield, 2011), 10.

<14> 石介著,“中国论”,陈植锷点校,《徂徕石先生文集》(中华书局,1984),116-117。

<15> 李贽,“与友人书”,张建业、张岚注,《李贽全集注》第三册《续焚书注》(社会科学文献出版社,2010),109。谢和耐著,耿昇译,《中国与基督教——中西文化的首次碰撞》(商务印书馆,2015),6-7。宋黎明,“汤显祖与利玛窦相会韶州考——重读《端州逢西域两生破佛立义,偶成二首》”,《肇庆学院学报》(2012年5月),http://xueheng.nju.edu.cn/upload_files/article/1_20161013142540.pdf。

<16> 最直接的参考资源或许就是:朱维铮、李天纲主编,《徐光启全集》十册(上海古籍出版社,2010)。

<17> Hui Kwok Fai, Philip and Poon Lai Man, Helen, “Higher Education, Imperialism and Colonial Transition”, Education and Society in Hong Kong and Macao: Comparative Perspectives on Continuity and Change, edited by Mark Bray and Ramsey Koo (Springer, 2005), 113-114. 吴历撰,章文钦笺注,《吴渔山集笺注》(中华书局,2007),1-7。

<18> “天崩地坼,天子下席”,刘向编,《战国策·赵策三》,https://zh.wikisource.org/wiki/%E6%88%B0%E5%9C%8B%E7%AD%96/%E5%8D%B720。“天崩地坼:比喻天子之死”,刘盼遂、郭预衡主编,《中国历代散文选》上(五南图书,2007),120,126。

<19> 关于冯亚星、冯亚学,主要参考:Michaela Scheme, “Die Lutherbibel und der vermutlich erste Chinese Deutschlands”, http://blog.sbb.berlin/die-lutherbibel-und-der-vermutlich-erste-chinese-deutschlands. Erich Gütinger, Die Geschichte Der Chinesen in Deutschland: Ein Überblick über die ersten 100 Jahre ab 1822 (Waxmann Verlag, 2004), 56-57, 64-111, 233-235. Jost Oliver Zetzsche, Bible in China: The History of the Union Version or the Culmination of Protestant Missionary Bible Translation in China (Monumenta Serica Institute , 1999), 125. William Forsyth, History of the Captivity of Napoleon at St. Helena; from the Letters and Journals of the late Lieut.-Gen. Sir Hudson Lowe, and Official Documents not before made public, Vol. II (John Murray, 1853), 381. 冯亚星译本,部分可在柏林国家图书馆网站阅读:http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN330810217X&PHYSID=PHYS_0001&DMDID=,http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN3308102234&PHYSID=PHYS_0001&DMDID=,http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN3308102196&PHYSID=PHYS_0001&DMDID=。

<20> Thor Strandenaes, “Anonymous Bible Translators: Native Literati and the Translation of the Bible into Chinese, 1807-1907”, Sowing the Word: The Cultural Impact of the British and Foreign Bible Society 1804-2004, edited by Stephen Batalden, Kathleen Cann and John Dean (Sheffield Phoenix Press, 2004), 126-127. Lauren Pfister, “Bible translations and the Protestant ‘Term Question’ ”, Handbook of Christianity in China, Volume Two: 1800 – present, edited by R. G. Tiedemann (Brill, 2010), 361. 马礼逊夫人编,顾长声译,《马礼逊回忆录》(广西师范大学出版社,2004),105。周永,“从 ‘白、徐译本’ 到 ‘二马译本’——简论白、徐《新约》译本的缘起、流传及影响”,《天主教研究学报》第二期(香港中文大学,2011),261-308。

<21> 梁启超,“南海康先生传”,康有为撰,姜义华、张荣华编校,《康有为全集》第十二集(中国人民大学出版社,2007),427。

<22> 康有为撰,姜义华、张荣华编校,《康有为全集》第七集(中国人民大学出版社,2007),409-411;第八集,336。

<23> 梁启超,“南海康先生传”,康有为撰,姜义华、张荣华编校,《康有为全集》第十二集(中国人民大学出版社,2007),427-429。

<24> 一个比较典型的例子是毛泽东(1893—1976)。毛泽东曾回忆说,他在早年“崇拜康有为和梁启超”。他的早期文字,明显受到他们尤其是梁启超(包括文体)的影响。他在1919年《湘江评论》创刊宣言中论及“宗教改革”,与康梁的观点有相似之处,而在对于革命的态度上则更进一步:“自 ‘世界革命’ 的呼声大倡,‘人类解放’的运动猛进……天不要怕,鬼不要怕,死人不要怕,官僚不要怕,军阀不要怕,资本家不要怕。自文艺复兴,思想解放……一些学者倡之,大多民众和之,就成功或将要成功许多方面的改革。见于宗教方面,为 ‘宗教改革’,结果得了信教自由。见于文学方面,由贵族的文学,古典的文学,死形的文学,变为平民的文学,现代的文学,有生命的文学。见于政治方面,由独裁政治,变为代议政治。由有限制的选举,变为没限制的选举。见于社会方面,由少数阶级专制的黑暗社会,变为全体人民自由发展的光明社会。” 详见:中共中央文献研究室、中共湖南省委《毛泽东早期文稿》编辑组编,《毛泽东早期文稿》(湖南出版社,1995),4-5,7-8,21,167-168,279-280,292-295,362-365,613。

<25> Leslie Fairfield, John Bale, Mythmaker for the English Reformation (Wipf & Stock, 2006), 191.

<26> 宋恕撰,胡珠生编,《宋恕集》(中华书局,1993),528,1078。黄进兴,《儒教的圣域》(香港三联书店,2015),236-239。

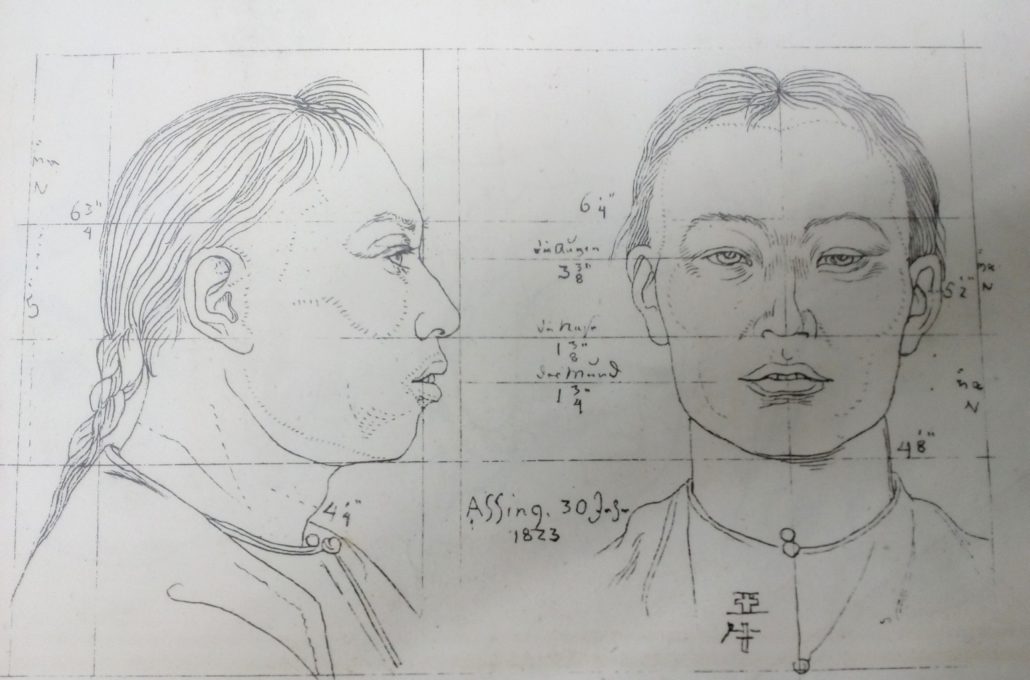

题图:

《路加福音》冯亚星译本译者署名页部分,藏于柏林国家图书馆,http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN3308102234&PHYSID=PHYS_0001&DMDID=。

插图:

《坤舆万国全图》,1602年版,利玛窦、李之藻等人制作,美国国会图书馆(Library of Congress)扫描本,原件藏于明尼苏达大学雅各·福特·贝尔图书馆(James Ford Bell Library, University of Minnesota),https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kunyu_Wanguo_Quantu_by_Matteo_Ricci_All_panels.jpg;

《坤舆万国全图》彩色本及其东亚局部,日本人根据原图加工的彩色版,日本东北大学附属图书馆狩野文库,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kunyu_Wanguo_Quantu_(%E5%9D%A4%E8%BC%BF%E8%90%AC%E5%9C%8B%E5%85%A8%E5%9C%96).jpg;

《四海华夷总图》,收于章潢(1527—1608)《图书编》,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SihaiHuayiZongtu.jpg;

《澳门耶稣会遗址》(Jesuit Convent, Macao),作者是德裔美国画家威廉·海涅(Wilhelm Heine,1827—1885) ,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jesuit_Convent,_Macao.jpg;

1823年的冯亚星(或冯亚生)画像,作者是普鲁士雕塑家犹翰·高特弗里德·沙度(Johann Gottfried Schadow,1764—1850),http://blog.sbb.berlin/die-lutherbibel-und-der-vermutlich-erste-chinese-deutschlands;

《马可福音》冯亚星译本封面、扉页、正文首页,藏于柏林国家图书馆,http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN3308102196&PHYSID=PHYS_0001&DMDID=。

此文首发于《世代》第3期(2017年秋冬合刊)。 如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作,既有思想类文章,也有诗歌、小说、绘画。

《世代》第3期主题是“宗教改革”、世界观,却也有并非可以简单分门别类的文字。《世代》并不一定完全认同所分享作品的全部方面。

若有媒体或自媒体考虑转发此文,请通过微信或电子邮件与《世代》联系:kosmoseditor@gmail.com。

发表回复