一

当局查封了一家学校,并驱逐了其校长。当局认为,此学校及其校长从事反对当局的活动。

1919年6月6日,《纽约时报》(The New York Times)刊登了一则有关中国的新闻。

这里的当局,是在1914年联合英国战胜德国而占领青岛的日本军队。那所学校,为美国北方长老会开办。

这则于1919年6月4日发自北京的消息篇幅不长,并没有告知此学校及校长的名字,却提供了该事件所在的背景:包括抵制日货在内的反日活动正在那时的中国各地蔓延。报道特别提及,在广州,售卖日货的店铺遭到了攻击。

该短讯接着以当时中国总统的一个举动作为结尾。徐世昌(1855—1939)通过美国圣经会(American Bible Society)向即将在美国召开的传教士纪念大会发出书面致辞,强调圣经在中国具有的道德价值。

这个结尾看起来与日本查封青岛的美国传教士学校没有直接关系,却折射出那时的中国政府与美国传教士的某种关系,或间接表达了《纽约时报》对于美国在中国传教士学校被日本关闭的某种态度。

作为补充,在此报道的后面,是《纽约时报》转载的美国联合通讯社(Associated Press)于6月4日发自北京的消息。读者可以从中进一步得知,蔓延在当时中国的反日活动是由于北京的学生抗议运动促发的,那时的教育总长及次长都已辞职,新一轮的抗议活动已在北京展开。<1>

对于生活在2019年的中国人,一百年前的这则《纽约时报》新闻读起来可能是既熟悉又陌生的。其中所说的反日活动,很容易让人想起1919年的“五四运动”。然而,青岛的美国传教士学校被日本关闭、中国总统致信美国传教士大会,显然不属于中国人对于1919年的惯常印象,这些事件在2019年似乎仍然具有某种新闻的意味。

这种既熟悉又陌生的状态,在相当程度上是百年来关于1919年中国的流行记载所塑造的。提起1919年的中国,“五四运动”早已成为条件反射式的标签。而北京天安门前手举“还我青岛”、“打倒卖国贼”标语的游行学生,以及“火烧赵家楼”的图景,则大约是代表那个标签的首要形象。<2>

标签式的形象往往便于记忆,却容易牺牲标签所难以替代的真实本身。关于“五四运动”,无论是狭义上的“五四事件”,还是广义上的“新文化运动”,都有诸多细节需要面对。而至于“五四事件”所在的1919年,以及“新文化运动”所处的1919年前后,也不是这个事件和运动所能代表的。

二

“还我青岛”这样广为人知的标语,显示出青岛及山东的归属问题在“五四事件”中的位置。然而,青岛及山东本身在“五四运动”的流行叙事中却缺乏重视。

《纽约时报》在1919年6月6日的报道,留下了这方面的些许线索。如果就此挖掘下去,会发现那间被日本关闭的美国北方长老会学校名为明德学堂(Hugh O’Neill, Jr. Boys’ High School,小休·奥尼尔男子中学),其被驱逐的校长是王守清(生卒年不详)。

根据这方面目前看到的中文记录,王守清带领明德学堂师生举行上街反日游行,被认为是“五四事件”时期青岛唯一的游行,正是此次“从胶州路一直到山东路(中山路)”的抗议活动引发了青岛的日本当局查封明德学堂。

但是在迄今所见的英文记载中,却没有直接涉及游行,而是提及日本当局认为明德学堂窝藏了一名来自北京的间谍,并于1919年4月27日对王守清的住处及办公室进行搜查,还审问了长老会的传教士。

这些记载称,当年5月28日,日本当局要求明德学堂的所有中美教师出庭,指控王守清撰写并散发抗议巴黎和会有关青岛及山东问题决议的传单。明德学堂即日起遭查封,王守清被处以驱逐出青岛三年的惩罚,其他教师及学生被限定在十日之内遣送回家。

而在整个山东,人们害怕前往青岛,从外地寄到青岛的信件会被打开审查,携带圣经的人会受到威胁;不过,也有学生、商人及其他民众参与到反对巴黎和会决议的活动中。

通过这些英文记载,还可以了解当时山东的日本舆论对待美国及其欧洲盟友的态度。有些报刊文章指出,美国及其欧洲盟国不是通过直接控制的方式占领中国,而是藉着教会、学校、医院,正是美欧传教士煽动了韩国及中国的反日运动,他们以宣传基督教、民族自决、民主、平等为名达到统治世界的目的。<3>

这些英文记载主要来自美国北方长老会传教士阿瑟·贾德森·布朗(Arthur Judson Brown,1856—1963) 。布朗发表在1919年9月《亚洲》(Asia)杂志上的文章收集了诸多反映“五四事件”时期包括青岛在内的山东各地状况的文字,透露出美国传教士群体与日本当局之间的紧张关系。

此种关系,就像明德学堂被查封事件本身,都是一般讲述“五四运动”历史时鲜有触及的。对该事件以及此种关系的重视,可以帮助辨别“五四运动”时期影响中国的外国势力之间的异同。鉴于“五四运动”的发生离不开当时中国所处的国内外环境,了解其间各样人群对待中国的不同态度及做法可能有益于认识“五四运动”本身以及现代中国的不同源流。

三

那篇报道青岛明德学堂被日本当局查封的《纽约时报》文章,在显示美国传教士群体与日本当局紧张关系的同时,表现出他们跟中国政府相对亲密的关联。

这就是徐世昌致信美国传教士大会之事。对此,作为简讯的《纽约时报》文稿并没有提供细节。但是,在当年美国圣经会出版的《圣经会纪事》(Bible Society Record)杂志8月刊上,此事是作为封面故事被报道的,而徐世昌则成为那期的封面人物。

按照《圣经会纪事》刊登的影印件,徐世昌的致信如下(原文为竖排、繁体字,无标点):

“大总统颁给美国圣经会颂词:耶教圣经上所示之道德教训影响于吾国教会人民实有无量之美利,且能促进一般国民之程度,予深望此后圣经之功效徧及于世界较前益盛。”

在题为“我们的大姊妹共和国—中国”(Our Big Sister Republic-China)的卷首文章中,《圣经会纪事》给出了徐世昌致信的背景。

文章将中国与美国相提并论,后者是“历史所知最强大、进步和繁荣的共和国”,前者则是面积最大、人口最多的“年轻共和国”。文章指出,《圣经会纪事》在这一期专门关注中国,并不在于中国的巨大,而在于这个比美国更大的共和国在当下对于圣经有着特别的开放姿态和需求。

徐世昌的致辞被认为是这方面的例证之一。文章引用美国圣经会中国区干事海格思(John R. Hykes,1852—1921)的话,指出这位中国总统在忙于面对中国的政治难题时专门就圣经对于中国人的重要价值发出致辞,是意义重大之事。

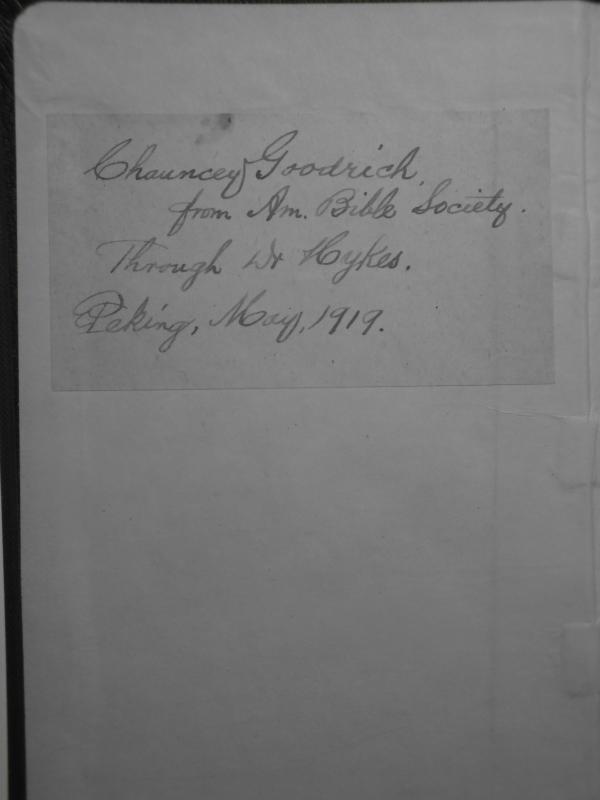

《圣经会纪事》的文章不仅提供了徐世昌致辞的英语译文,还说明封面照片是徐世昌随致辞一起发来的,上面左侧的汉字是徐世昌的签名,右侧是“美国圣经会”的中文。

文章接下来告知读者,其他几位中国人的致信同样值得关注。致信者包括:伍廷芳(1842—1922),时任中华民国广州军政府外交总长,前北京政府外交总长及代理国务总理;朱友渔(1885—1986),时任上海圣约翰大学(St. John’s University)教授;温世珍(1877—1951),时任江苏督军外交参事。

根据《圣经会纪事》的介绍,这些来自中国的书面致辞在1919年6月29日的美以美会差会(American Methodist Episcopal Mission)百年纪念的圣经日活动中被宣读。

其中,朱友渔在用英文撰写的致辞里提及新近出版的国语(national language)圣经译本将会对中国人产生莫大影响。这提供了《圣经会纪事》1919年8月刊为何以中国作为主题的具体背景。

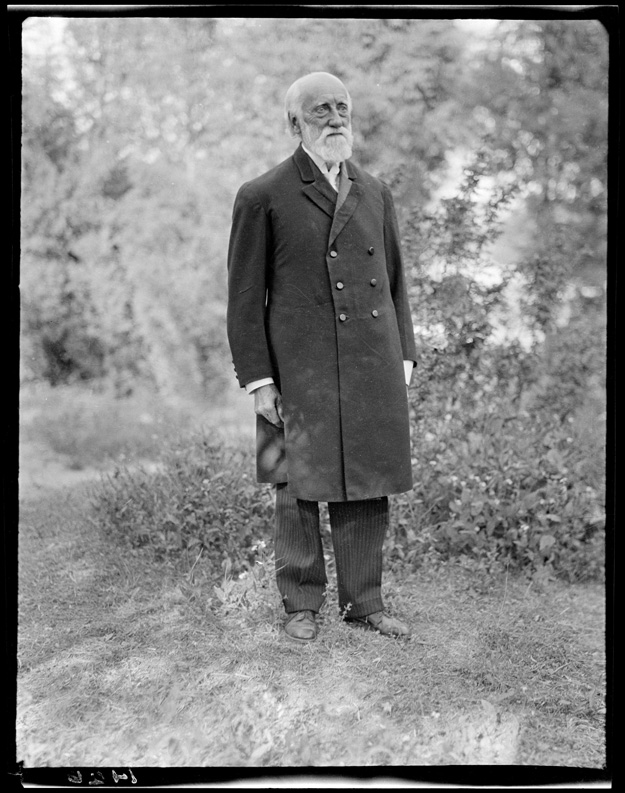

[富善,1917-1919年,北京。图片来自:Sidney D. Gamble Photographs, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University, https://library.duke.edu/digitalcollections/gamble_253-1428/。]

而同一期的另一篇文章,则专门谈论了朱友渔所说的“国语圣经译本”出版。作者是富善(Chauncey Goodrich,1836—1925)。在题为“和合本官话圣经”(The Union Mandarin Bible)的文章中,这位美国公理会传教士简述了他参与翻译并修订这个版本圣经的过程。

按照富善的记述,从1890年传教士大会于上海决定组建翻译委员会,到1919年官话和合本圣经出版,他是委员会中唯一从始至终参与翻译并且还留在这世界的。<4>

四

从《纽约时报》的简讯,到《亚洲》、《圣经会纪事》较为详细的记载,生活在1919年或以后的人得以了解到发生在1919年的中国及世界其它地方的事情。

这些事情,并非像天安门前的学生游行那样成为很多人印象中1919年的标签,却与“五四运动”并非完全无关。正是由于这些事情不是那么出名,恰恰可能帮助人从陌生的角度去认识那些似乎早已过于熟悉的所谓世界大事。

如果进一步查询青岛明德学堂被查封一事,校长王守清的教育背景是值得注意的线索。这关系到“五四运动”的参与者或相关者们是在何种环境下成长的问题。

依据已知的文献记录,王守清,“字静安”,“胶州即墨县科埠人”,曾与兄弟王守福、王守栋、王守逊就读于登州文会馆(Tengchow College)。在被驱逐出青岛后,王守清成为烟台成美小学校长。此小学后来改名为信义小学。<5>

无论是登州文会馆、明德学堂,还是成美小学,都是美国北方长老会传教士所建。其中,登州文会馆被认为是中国第一所现代大学,其创建者正是官话和合本圣经翻译委员会首任主席(也称委员长)狄考文(1836—1908)及其妻子狄邦就烈(Julia Brown Mateer,1838—1898)。<6>

登州文会馆原先是狄考文夫妇于1864年在登州(今蓬莱)创办的男生寄宿学校“蒙养学堂”,后在1882年升级为学院。成美小学的前身是会文书院及更早的文先书院、会英女子书院,创立者为狄考文的同事郭显德(Hunter Corbett,1835—1920)。<7>

不仅王守清的教育背景深受西方传教士影响。在“五四运动”的中心北京,许多参与者就读或任教的学校也有着传教士的印记。

在通常的叙事中,北京大学无疑是“五四运动”期间最著名的教育机构。其最初成立于1898年,当时名为京师大学堂,首任校长是美国北方长老会传教士丁韪良(William Alexander Parsons Martin,1827—1916)。<8> 而根据狄考文的记述,京师大学堂最初的西学中国教师大多是登州文会馆的毕业生。<9>

北京大学的英文名字是“Peking University”。然而,却有比北大更早使用这个英文名称的学校:汇文大学。在1919年5月4日的游行中,最早到达天安门前广场的学生当中就有来自汇文大学的。

此学校由美以美会筹建于1888年,早期中文名字是京都汇文书院,其部分教师也来自登州文会馆。汇文大学之后成为不同传教士差会组建的燕京大学的一部分。早期的燕京大学仍然使用“Peking University”为其英文名。而如今北京大学所在位置正是1920年代兴建的燕京大学新校园。

富善曾受邀在汇文开设讲座,并于1917年被汇文授予名誉文学博士学位。同年在汇文还有被授予名誉法律博士的:时任美国驻华公使的芮恩施(Paul Samuel Reinsch,1869—1923)和时任中国参议院副议长的王正廷(1882—1961)。

王正廷出生于基督徒家庭,他的父亲王际唐(1842—1909)是英国圣公会在宁波最早按立的华人牧师之一。他曾就读于美国公理会传教士丁家立(Charles Daniel Tenney,1857—1930)任首任校长的北洋大学堂。丁家立做过李鸿章(1823—1901)子女的家庭教师。

1919年,王正廷成为来自广州军政府并出席巴黎和会的中国代表之一。他与其他几位代表拒绝在将德国的山东权益转让给日本的和约上签字。<10>

总体而言,“五四运动”的参与者或相关者们正是在美欧传教士建立具有现代西方意义的中国教育体系的背景之下成长起来的。

在传统中国的科举制度被终止的1905年以前,这个教育体系给那几十年的少数中国人提供了大一统之外的学习空间,进而对中国人模仿建立现代形态的学校及废除科举制度起到了促进作用。<11>

五

这个教育体系不只是学校。传教士们创办的报刊以社会教育的方式影响着清代末叶和民国初期的中国知识界。此种作用在当时中国人自己所做的媒体那里显而易见。

某种程度上,1919年前后发生在中国的变革运动是1895年前后更早一场变法运动的继续。康有为(1858—1927)于1895年创立的《万国公报》是那场运动的重要刊物。

《万国公报》并非康有为独创,而是借用了林乐知(Young John Allen,1836—1907) 于1874年改名的杂志,之前的名字是《教会新报》(Church News),由这位美国监理会传教士创刊于1868年的上海。

1889年,《万国公报》(Review of the Times)归于广学会(Society for the Diffusion of Christian and General Knowledge Among the Chinese,在中国人中传播基督教及一般知识的学会)名下。

广学会为苏格兰长老会传教士韦廉臣(Alexander Williamson,1829—1890)建立于1887年上海的出版机构。1891年,威尔士浸信会传教士李提摩太(Timothy Richard,1845—1919)接替离世的韦廉臣,成为广学会总干事。

在1916年出版的回忆录中,李提摩太专门提及康有为借用《万国公报》之名一事。以李提摩太的解释,康有为之所以如此行,乃在于这有利于康有为支持的变法思想在政府上层中流传。李提摩太认为,康有为及其同道们深知传教士的《万国公报》已经在清廷中传阅多年而且并未遭到禁止。

不过,康有为的《万国公报》并不是仅仅在名称上与林乐知的《万国公报》相同。李提摩太指出,前者在内容上主要是转载了后者,不同只是在于后者为在上海的金属活字印刷而成,而前者是官方《京报》使用的木活字印刷。

为了有所区别,在李提摩太的建议下,康有为的《万国公报》改为《中外纪闻》。在李提摩太看来,康有为的《万国公报》及《中外纪闻》是他所知的中国历史上第一份由中国人自己所办的独立于政府之外的报刊。当然,李提摩太也承认,这其实得到了部分官员的暗中支持。

而从康有为本人的言辞中,也可以清晰看出传教士的《万国公报》及广学会对他投身于变法的影响。他曾经在接受香港英文报纸《德臣西报》(China Mail,中国邮报)采访时强调,主要是李提摩太和林乐知的文字让他转向变法,并帮助他了解变法。另外,康有为的学生梁启超(1873—1929)则担任过李提摩太的中文秘书。<12>

到了1919年前后的“新文化运动”,类似的情形依然存在。1915年,陈独秀(1879—1942)在上海创办《青年杂志》,次年改名为后来广为人知的《新青年》。这次名称的更改同样涉及与早先已有刊物的重名问题,也同样跟传教士相关。

根据出版家汪原放(1897—1980)转述其叔父、陈独秀的朋友汪孟邹(1878—1953)的记载,是上海的基督教青年会(Young Men’s Christian Association)致信出版《青年杂志》的群益书社,指出这与青年会的刊物《上海青年》“名字雷同”,建议更名。1916年3月3日,群益书社的陈子寿(生卒年不详)向陈独秀提议,将《青年杂志》改为《新青年》。

在陈独秀创立《青年杂志》之时,基督教青年会在中国不仅已经有《上海青年》(最初为1903年问世的《上海青年会报》,1911年改为《上海青年》 ),还有其它带有“青年”名称的报刊,比如该组织全中国范围的杂志《青年》(前身为1897 年开办的《学塾月报》 ,1906年改作《青年》)。

《青年杂志》明显受到基督教青年会所办“青年”系列刊物影响的例证不仅在于时间的早晚,也与“青年”一词本身的使用有关。

具有现代意义的“青年”基本是从传教士尤其基督教青年会在清末民初中国的普遍使用开始的。在传统汉语中,现代意义的“青年”常以“少年”表达。而在现代汉语中,“少年”主要指代比“青年”更年轻但比“童年”较年长的岁数或此年龄段的人。

在收到上海基督教青年会的投诉后,群益书社的陈子寿和陈独秀本人虽然将《青年杂志》改为《新青年》,却仍然保留了“青年”这个关键词。这显示出他们对于“青年”的看重。如此的坚持,正反映了“青年”这个新兴的词语对于如陈独秀这样致力于革新中国之人的吸引力。<13>

仅仅在十几年前的1900年,流亡日本的梁启超在他与同道创办的《清议报》(The China Discussion)上发表“少年中国说”。

虽然此篇流传甚广的文章是在谈论维新中国,作者却还是以传统汉语的“少年”来表达他心目里的中国。他并且以“少年意大利”翻译他所效法的朱塞佩·马志尼(Giuseppe Mazzini,1805—1872,梁启超文中为“玛志尼”)于1831年流亡法国时发起的“青年意大利”(Giovine Italia)运动。

从“少年中国”到“新青年”,似乎只是语言表达上的变化,却表现出1919年前后的变革运动与1895年前后的变法运动之间的异同。经过1900年前后中国各地新学兴起、1905年废除科举以及1912年民国建立,全盘革新式的观念和做法已经在很大程度上取代了在既有体系内的更新。<14>

六

与此同时,西方传教士在中国的位置也发生了变化。西方传教士建立的包括学校、报刊在内的现代教育体系为1895年前后及1919年前后的变革运动提供了重要帮助。但是“五四运动”的参与者或相关者们已经不再像“维新变法”的参与者或相关者们那样直接依靠西方传教士们的资源。<15>

如前所述,王正廷曾就读的北洋大学堂首任校长是美国传教士丁家立。然而,北洋大学堂本身是清政府所建。京师大学堂的首任校长为美国传教士丁韪良,初期的中国教师不少来自美国传教士狄考文、狄邦就烈夫妇开创的登州文会馆。但是,京师大学堂本身也是清政府所办。

不仅如此。尽管都担任过校长,“五四运动”时期北京大学的蔡元培(1868—1940)与京师大学堂初创时期的丁韪良在思想上差异很大。

[蔡元培,约1910-1915年。来自:Library of Congress Prints and Photographs Division,http://www.loc.gov/pictures/item/2014692182/。]

蔡元培于1917年4月8日发表的“以美育代宗教说”演讲是此方面的著名例证。此演说词最初刊登于当年8月1日的《新青年》第3卷第6号上。这种观念与蔡元培的教育背景有关。他既在早年经历过科举之下的传统中国教育,又于近中年时自费游学德国。

他虽然在赴德前于青岛向传教士学习德语,却对传教士开办的学校并无多少好感。这在蔡元培于1922年4月9日北京非宗教大同盟讲演大会上的发言中表现得很清楚:

“我所尤反对的,是那些教会的学校同青年会,用种种暗示,来诱惑未成年的学生,去信仰他们的基督教……以传教为业的人,不必参与教育事业。我的意思,是绝对的不愿以宗教参入教育的。”

但是,蔡元培没有完全否定传教士及教会学校在中国历史上的价值。1924年4月10日,他在伦敦中国学会(China Society)所做讲演中指出,天主教传教士带来了他们所知的西方自然科学,教会学校帮助中国人学习外语及科学的基本知识,他“对这些学校深致敬佩”。

然而除此之外,蔡元培认为,教会学校本身明显存在固有的缺点,诸如“轻视中国的历史、文学和其他一些学科”,“宣传某种宗教教义”,“从而与中国的教育传统相抵触”。

蔡元培以赞许的态度评价说,民国建立之前的晚清政府已经致力于以同等或更高水准的教育机构替代教会学校。自从1902年清政府颁布为新式学校提供设备支持的章程之后,入读教会学校的人数相应下降,到了1910年,14所英美传教士建立的大学在校生总数只有1000多人,而仅仅京师大学堂当时就有2300多名学生。

相对于他印象中的教会学校,蔡元培心仪的是当时已经在德国兴起的现代研究型大学。早在到达德国之前,曾经访问过日本的蔡元培就表达了对于德国教育体系的向往。

1906年冬,他在致清政府学部的申请中解释了选择游学德国的原由。在蔡元培看来,当时清政府的新式教育主要在模仿日本,然而日本则是仿效德国。蔡元培在柏林学习德语一年后,首先报名的是柏林大学。但是由于这位前清进士没有中学毕业证,未能入学,只好转到莱比锡大学。<16>

虽然蔡元培没能就读柏林大学,但是那时的莱比锡大学已经在朝着威廉·冯·洪堡(Wilhelm von Humboldt,1767—1835)创立柏林大学的方向。

这个方向不仅受科学革命和启蒙运动影响,强调运用或借鉴自然科学的方式研究或探索世界,而且由国家支持,以此弱化或摆脱教会权力的控制。

从现代的角度而言,蔡元培倾向于的德国现代研究型大学显然比美英传教士在19世纪末20世纪初中国建立的具有现代形态的教会大学更加现代。

实际上,德国现代研究型大学所吸引的不止是如蔡元培这样致力于革新中国的中国人。在蔡元培游学德国以前,德国现代研究型大学已经成为美国高等教育界学习的榜样。

1876年建立的约翰斯·霍普金斯大学(Johns Hopkins University),通常被认为是美国第一所现代研究型大学。其最初的教师当中,大部分都曾在德国学习过。<17>

不过,需要指出的是,约翰斯·霍普金斯大学以及一些转变为现代研究型大学的美国学校,比如哈佛、耶鲁、普林斯顿,并非由国家支持,而是私立教育机构。

然而,在国立、公立、私立的差别之外,德国现代研究型大学模式于西方尤其是美国的传播比教会学校在更大程度上塑造了现代世界的高等教育。在1919年前后的中国,不仅如北大这样的国立大学受此模式影响,教会学校也在此模式的挑战下经历变动。

七

一个显著的变动,就发生在“五四事件”爆发以及和合本圣经问世的1919年。这个变动,如美国北方长老会学校被日本当局查封,也发生在那一年的山东。

那年夏天,齐鲁大学(Cheeloo University)校董会要求其校长、文理学院院长、神学院代理院长辞职。这个学校领导层危机,是齐鲁大学内部不同派别的矛盾所致。

齐鲁大学的前身是美国北方长老会与英国浸信会于1902年组建的山东新教大学(Shantung Protestant University),包括:位于潍县的文理学院——广文学堂(Shantung Union College,山东共合学院)、青州的神学院——神道学堂(Theological College)、济南的医学院——医道学堂(Union Medical College,共合医学院)。

1917年,以上三所学院又在济南合并,成为齐鲁大学。其中,广文学堂是由英国浸信会的青州广德书院与美国北方长老会的登州文会馆组合而成。

正是在此合并的过程中,美国北方长老会与英国浸信会的不同观念及做法导致有人从学校出走。在1919年的领导层危机前,刚刚在1916年被选任为齐鲁副校长的路思义(Henry Winters Luce,1868—1941)就于1917年离职。

路思义是美北长老会传教士。他与任校长的英国浸信会传教士卜道成(Joseph Percy Bruce,1861—1934)在管理上意见不合。1918年底,路思义受司徒雷登(John Leighton Stuart,1876—1962)之邀帮助组建燕京大学。路思义的儿子亨利·鲁滨逊·鲁斯(Henry Robinson Luce,1898—1967) 出生于登州,后来在1923年创办《时代》(Time)杂志。

而在1919年的危机中,被要求辞职的神学院代理院长是美北长老会传教士赫士(Watson McMillan Hayes,1857—1944)。赫士及其妻子于1882年来到登州,那时正是登州文会馆成为学院之时。狄考文就任官话和合本圣经翻译委员会主席后,他的登州文会馆院长之职由赫士接替。

赫士又接受时任山东巡抚的袁世凯(1859—1916)邀请,于1901年在济南创办山东大学堂。但是因学校敬拜孔子(约前551—前479)之事,赫士便与多名中国基督徒教师离开学堂。

1919年,卜道成、赫士、文理学院院长德位思(L. J. Davies,生卒年不详)被要求辞职,主要是齐鲁校董会认为这三位引起的冲突已经危及了学校本身的存在,而他们的离开则有益于他们各自在别处服侍上帝之国。

具体到赫士,他与神学院18名中国长老会学生从齐鲁离开,涉及英国浸信会试图控制学校的管理权并排挤中国人发言权的问题,以及学校内部在神学问题上的纷争。在赫士及山东的中国长老会看来,学校在神学上已经给学生带来削弱圣经权威的教导。

赫士及中国长老会学生离开齐鲁后,山东的中国长老会与支持赫士的西方传教士在1919年12月的潍县开会,决定成立以赫士为院长的山东神学院,即后来的华北神学院。<18>

1919年齐鲁大学的分裂及华北神学院的建立,有些类似1929年普林斯顿神学院的分裂及威斯敏斯特神学院的建立。<19>

这其中的原因尽管是多方面的,而且前后两个现象也不尽相同,但是一个显著的共通因素在于:19世纪末20世纪初,教会学院及神学院都受到了现代研究型大学模式的挑战。

在此挑战面前,不少原先在单一宗派之下的学校与其他宗派的学校联合,或者不再严格地坚持宗派原则,从而可能吸纳不同背景的教师及学生。

这使得各种意义上的资源可能得到整合,学校的影响力也就可能不再局限于某个宗派之内。然而,倾向于传统信仰、单一宗派、小规模学校的人却可能与支持此整合的人产生冲突。不过,分歧也存在于支持整合资源的人当中,比如路思义与卜道成之间。

八

在1919年前后的中国,这种整合及其引发的矛盾将教会学校分为至少两个不同的派别。一个是如齐鲁、燕京那样,与美国在19世纪末叶前后兴起的现代研究型大学接近。另一个是如华北神学院那样,与19世纪末叶之前的美国教会学校接近。

相比之下,整合显然是更大的趋势。即使华北神学院也并非完全排斥整合。这所学校于1922年从山东中东部的潍县前往南部的滕县,一个重要原因在于那里距离参与合办学校的美国南方长老会中国江北教区较近。<20>

实际上,“union”这个词,及其各样的中文表达,“共合”、“协和”、“和合”,常常出现在19世纪末20世纪初中国的传教士世界,正体现出明显的整合趋势。

注意到这个词,便会发现在1919年前后的中国,带有“union”字样的新组建学校不止齐鲁大学(中文正式全称是山东基督教共合大学,Shantung Christian Union University)。

1919年10月,正在新建设的北京协和医学院(Peking Union Medical College)开学,第一届有32名医学预科生,7名医学本科生,22名研究生和实习医生,以及40名教师。

这所学校的前身是创办于1906年的协和医学院,由诸如伦敦传道会、美以美会、美北长老会在内的英美6家传教士差会组建。

1915年,洛克菲勒基金会(Rockefeller Foundation)买下这所学校,成立由该基金会及6家差会代表组成的中国医学董事会。此董事会副主席,是前面提及记述“五四事件”时期山东状况的美北长老会传教士布朗。

参与筹建北京协和医学院的,则有约翰斯·霍普金斯大学医学院及公共卫生学院的首任院长——威廉·亨利·韦尔奇(William Henry Welch,1850—1934)。

历史上,韦尔奇被称为“美国医学界的院长”(dean of American medicine)。他曾经在包括莱比锡大学在内的德国学校深造。他为美国医学教育从技术培训提升为包括临床、实验及人文学科在内的科学研究做过重要贡献。

在北京协和医学院以外,洛克菲勒基金会中国医学董事会还为诸如齐鲁大学、上海圣约翰大学、福建协和大学(Fukien Christian University)、湘雅医学院(Hunan-Yale Medical College)提供资助。<21>

其中,福建协和大学由美以美会、美国公理会、北美归正会、英国圣公会联合创办,于1916年福州招收第一届学生。

1919年,该校第一届学生林景润(1898—1947)留学美国,先后就读于欧柏林学院(Oberlin College)、哈佛大学、哥伦比亚大学、德鲁大学(Drew University)。林景润回国后,于其母校讲授政治学及经济学。1927年,他成为福建协和大学校长,也是最早的中国教会大学华人校长之一。

教会大学在那时中国面对的不只是现代研究型大学模式带来的挑战,还有“五四运动”及更长远中国近现代历史上中国人与西方传教士之间的矛盾。

作为中国人的林景润于1927年就任福建协和大学校长,并非当时中国教会大学的个例,而是一个普遍现象的开始。这与1927年前后中国的“收回教育权运动”有着密切关系。

1927年成立的南京政府,以及同年的北京政府,基于1926年广州国民政府对于私立学校的规程,颁布了比1925年北京政府规章更为严格的条例。

按照新规,作为私立教育组织的教会学校,其校长必须是中国人,校董会半数以上须为中国人,取消宗教课为必修及敬拜为必须的规定,不得以宗教为办学宗旨,须向政府教育部门注册。<22>

政府的法令只是“收回教育权运动”的一部分。伴随着国民革命军进行的北伐战争,中国各地发生不少反对西方传教士的抗议及暴力活动。到1927年7月,原先在华的大致8000名外国传教士当中有5000人左右被迫离开中国。不过,后来的时局有所转变,不少传教士又于1928年返回中国。<23>

如果考虑到即使如齐鲁大学内部都存在中国基督徒与部分西方传教士于话语权上的矛盾,中国人与在华西方传教士的紧张关系也就不难理解,这是考察近现代中国史难以回避的现象。

然而,如此的矛盾或冲突并不是所有中国人与所有西方传教士之间关系的全部写照。西方传教士在华的历史中,不乏他们与中国人之间的合作。在他们与中国人所作的整合工作中,不仅有大学,也有出版。1919年面世的和合本圣经即是这方面的重要事例,当然两者之间的关系绝非完美。

九

如前所述,美国公理会传教士富善在1919年8月《圣经会纪事》上的文章追忆了他参与翻译并修订官话和合本圣经的过程。

他尤其提及从1890年成立翻译委员会到1919年出版和合本之间的工作方式。富善指出,译者是从中国各地遴选出来,为的是让不同地域的官话反映在译稿当中。来自一个地方的一位西方传教士与当地的一位中国人,组成搭档。他举例说,有的搭档来自北京,有的来自贵州,有的来自南京附近。

根据富善的记载,几组搭档从各地聚在一起开会时,一般每天都会花费一个上午时间,先初步确定三到四节经文的翻译,然后又会经历两次修订,直到进一步定稿。

富善在这篇短文中没有说到翻译委员会及翻译小组成员的具体姓名及背景。他将配搭的两人分别称为“translator”(译者)和“pundit”(这里的意思是官话“专家、顾问”)。前者是西方传教士,后者是中国人。<24>

关于西方传教士与中国人的关系,短期参与过官话和合本圣经翻译及修订的美国南方长老会传教士赛兆祥(Absalom Sydenstricker,1852—1931)曾撰文指出他所见中国人在此过程中所处的位置。在他的描述中,中国人很大程度上只是传教士的仆人及抄写员,传教士则是中国人的雇主,中国人不敢对传教士的“外国中文”(foreign Chinese)表示异议。<25>

但是,在富善的记载中,中国人的位置却举足轻重。富善尤其提及邹立文、王元德、张洗心。他说前两位是“异常优秀的教师”(exceptionally fine teachers)或“学者”(scholar),称张洗心为“我自己过世的老师”(my own lamented teacher)。

这三人中,邹立文、王元德曾就读于登州文会馆,他们先后担任狄考文的官话顾问。邹立文原本是牧师,但为了专心译经,就离开了他牧养的教区。在寻找更为符合原文的官话表达上,邹立文常常日以继夜地做修订工作。在新约圣经部分的最后审稿前,他和张洗心于本该休息的时候细致查看译稿。相对而言,王元德在纠正译文句子的结构上贡献颇多。<26>

王元德不仅参与了官话和合本圣经的翻译和修订,还在后来的1933年出版了他自己翻译的《新约全书》。在此译本的序言中,王元德提供了迄今少有的从中国人角度回顾参与官话和合本圣经翻译及修订的过程,特别是他参加译者聚会时的经历,他对于聚会及译本的评价:

“余自束发受书,即笃信基督教旨……尤嗜新旧两约……迨升入文会馆(即今齐鲁大学原校),尤悉心研求,奉为圭臬。大学毕业后,受知于校长狄考文博士。命助译圣经,余亦欣然从之……每逢夏季,各持译稿,集烟台东山安歇楼;会萃一室,各抒所见,互资考证。时而和乐可亲;时而争执纷纭;时而拍案大叫,负气四散;少焉,含笑以归,从头商量。每定一稿,恒滔滔雄辩,数日不决。终以西教士为主体。但求原文之苟同,难计文字之工拙。如此者,历五年之久,余未尝一日或离也。书既成,印行海内(即今之官话和合本),毁誉参半,余实未惬于心焉……” <27>

这里所说的“东山安歇楼”,是中国内地会(China Inland Mission)创立者、英国传教士戴德生(James Hudson Taylor,1832—1905)及同工于1879年芝罘发起建造的疗养院,其位置大约在如今烟台的中国人民解放军海军航空大学校园内。<28>

[东山安歇楼(约为照片中间偏右下山坡上独栋建筑)和近旁芝罘学校,约1901年;布里斯托大学(University of Bristol) “中国历史照片”(Historical Photographs of China)藏:https://www.hpcbristol.net/visual/ca01-125。]

目前或许流传最广的一幅有关官话和合本圣经译者的照片,可能就是在东山安歇楼外拍摄的。从中,可以看到这些译者的样子。根据刊登这张相片的1906年《中国与福音:中国内地会图片报》(China and the Gospel: An Illustrated Report of the China Inland Mission),这里记录的也许是1906年的场景。1906年,正是官话和合本新约圣经翻译及修订完成的那年。

[官话和合本圣经翻译修订者工作照(Bible Revisers at Work), 约1906年,《中国与福音:中国内地会图片报》,China and the Gospel: An Illustrated Report of the China Inland Mission (London: China Inland Mission, 1906), 46-47.]

但是,《中国与福音》没有提供照片里中国参与者的姓名。不注出中国参与者的姓名或仅标出姓氏,是那时以及更早西方传教士媒体的常见做法。在《中国与福音》的图片说明中,照片里的中国人被称为“修订者”(Revisers)的“中国助手”(Chinese assistant)。有些历史研究者认为,这种现象体现出西方传教士媒体在相当程度上对于中国同事的轻视。<29>

在此方面,1906年的《教务杂志》(The Chinese Recorder,中国纪事)是例外。在其刊登的同张照片上下,标明着传教士的英中文姓名及称谓(大写)、中国参与者的中文姓名(繁体)。<30>

[官话和合本圣经翻译修订者团队(The Mandarin Company of Revisers),此为本期《世代》封面图片,来自:1906年7月《教务杂志》,The Chinese Recorder and Missionary Journal, Vol. XXXVII, No. 7 (Shanghai: The American Presbyterian Mission Press, July, 1906), 354-355.]

上一行是:

REV. F. W. BALLER. REV. C. GOODRICH, D. D. REV. C. W. MATEER, D. D. REV. SPENCER LEWIS.

下一行为:

包康宁 刘大成 富善 张洗心 狄考文 王元德 鹿依士 李春蕃

其中,“REV.”是牧师(Reverend)简写,“D. D.”为神学博士(Doctor of Divinity)简称。

在拍摄这张照片时,邹立文已经去世,接替他的是王元德,而张洗心还在世。对于其他两位中国人,西方传教士的记载似乎也不多见。

不过,中国内地会刊物《亿万华民》(China’s Millions)在1919年5月号上报道了刘大成于1918年病逝的消息(其拼写似乎有误:Liu Wan-cheng),而1939年的英国圣书公会(British and Foreign Bible Society)年报则提及李春蕃在1938年的逝世。<31>

在拍摄以上照片的时候,还有一位正参与译经的中国人。他是诚静怡(1881—1939)。当时,他与官话和合本翻译委员会的伦敦会传教士文书田(George Owen,1847—1914)在英国。

到了1919年,司徒雷登在北京创办燕京大学时,正是诚静怡提出了“燕京大学”这个校名,以区别于北京大学。在司徒雷登那里,诚静怡是他所见20世纪中国最杰出的华人基督徒领袖。<32>

参与官话和合本圣经翻译和修订的西方传教士及其中国同事不止上述这些人。如果加上文理(文言)和合本的成书过程,情况要更为复杂。然而,总体的情况大约是,和合本圣经是西方传教士与其中国同事长久合作的重要成果;其间既有彼此的帮助,也有西方传教士为主导带来的问题。

十

正如之前所论,“五四运动”参与者们已经不像“维新变法”参与者们那样直接依靠西方传教士提供的资源。当官话及文理和合本在1919年问世之时,这个以西方传教士为主导而产生的重要成果没有像“五四运动”那样引起广泛的关注便是自然而然的事情。

在“五四运动”的参与者及后继者为主导的舆论之下,1919年在公众印象中主要是与“五四运动”而非和合本圣经出版或任何其它事情联系在一起,也就是顺理成章之事。

这并非意味着西方传教士主导之下而产生的圣经中译本对于“五四运动”的参与者们没有任何影响。比如,胡适(1891—1962)曾在回忆中言及陈独秀于1919年的北京读官话本圣经的经历。

以胡适的记载,陈独秀在1919年6月11日晚“北京香厂的新世界散发传单”而被捕,从当夜至同年9月被拘留于京师警察厅期间,陈独秀读到“一本基督教的旧约新约全书的官话译本”。

胡适解释说,这本书是陈独秀在被拘禁时唯一可以看到的读物,而陈独秀“本是一位很富于感情的人”,他读圣经,“很受了感动”,出狱后,在《新青年》上发表了两篇让“许多朋友惊怪”的文章——“基督教与中国人”、“新文化运动是什么”,因为其中“都有提倡‘宗教’的主张”。<33>

胡适所说的“一本基督教的旧约新约全书的官话译本”,可能就是1919年出版的官话和合本圣经。富善曾在1919年5月的北京收到之前提及的美国圣经会中国区干事海格思转送的此版本圣经。在此版圣经扉页上,印有 “官话和合译本”、“新旧约全书”、“上海大美国圣经会印发”、“American Bible Society, Shanghai, 1919.”、“Mandarin Bible, Union Version.”的字样。<34>

[富善收到美国圣经会中国区干事海格思所送官话和合译本圣经,扉页及富善签名页,1919年5月,北京。此本圣经由富善孙女萨莉·赫尔伯特(Sally Hurlbert)于2012年赠予美国康州哈城华人浸信会(CBCGH,Chinese Baptist Church of Greater Hartford)。信望爱信仰与圣经资源中心影印本:http://bible.fhl.net/ob/nob.html?book=403。]

无论是1919年5月还是同年的6月至9月,都是在那年4月22日以后。如果查询1920年美国圣经会年报(American Bible Society: One Hundred and Fourth Annual Report, 1920),会发现上海美国圣经会从印厂收到第一批官话和合本圣经的时间是1919年4月22日,而收到第一批文理和合本圣经的时间则为当年的6月25日。<35>

胡适并没有在回忆中谈及那本“旧约新约全书的官话译本”具体从何处而来。根据有关当时北京的考察,基督教青年会及不同宗派的教会采取“联合”(union)的方式展开北京监狱、拘留所方面的工作,组织传道人进入监狱及拘留所与被关押人员进行交流。同时,北京也是美国圣经会在销售及分发圣经方面的中心之一。陈独秀翻看的那本圣经或许就是通过这些途径进入京师警察厅的。<36>

当然,陈独秀并没有因为这段阅读官话圣经的经历就成为基督徒。胡适结合陈独秀出狱后写的那两篇提倡“宗教”的文章,解释了陈独秀在1919年及之后的转变。

按照胡适的说法,此段被拘禁且阅读官话圣经的经历显然激发了陈独秀的宗教热情。陈独秀从他自己理解的圣经那里看到耶稣“崇高的、伟大的人格和热烈的、深厚的情感”是中国人所需要的,陈独秀呼吁将此人格和情感融入中国人的血液中,把中国人从堕落中救起。

这使得陈独秀对“新文化运动“进行反思,促使他认为“新文化运动”应该并非是反对“宗教”本身,那样就“完全不曾了解我们生活活动的本源”,而是呼唤一种“新宗教”。这种“新宗教”显然不可能是传统的基督教,而是那时正在中国新兴的共产主义。<37>

此种对待宗教的态度,与蔡元培的“以美育代宗教说”已有着显著差别。这差别预示着1919年以后中国社会思潮的不同走向,作为“新宗教”的共产主义逐渐成为让更多人信仰的“新文化”,“以美育代宗教说”似乎正是由于不是“新宗教”而缺乏广泛的信仰。

在上文提及的蔡元培所作北京非宗教同盟演讲的1922年,陈独秀并没有毫无保留地支持非宗教运动。这从他于当年发表的一篇文章的题目就可以看出:“对于非宗教同盟的怀疑及非基督教学生运动的警告”。

陈独秀强调,关涉信仰的宗教之事不能简单以群众运动的方式加以反对,即使发起非宗教同盟的众人本身也并非一定对任何思想都采取完全怀疑而无笃信的态度,辨析宗教问题不是群众运动可以做到的,而是需要学者做深入的研究。

然而,陈独秀却又并非在根本上反对非宗教同盟及非基督教学生运动。他从列举在他看来的基督教本身存在的种种问题表达对非基督教学生运动的支持。这包括在他认为的基督教义的内在矛盾、基督教不符合科学、基督教有帝国主义势力的支持、基督教意欲垄断中国教育权。<38>

十一

包括非基督教在内的非宗教运动,可以看作广义上“五四运动”的组成部分。<39> 陈独秀对于宗教问题的微妙观点以及对于耶稣人格和情感的称赞、对于基督教的批评,当然不能代表非宗教运动中其他人的观念。这不仅与蔡元培的“以美育代宗教说”有差异。在由非宗教运动引发的信仰自由问题上,曾任教于北京大学的陈独秀与周作人(1885—1967)等人的分歧也值得注意。

当时在北京大学执教的周作人及钱玄同(1887—1939)、沈兼士(1887—1947)、沈士远(1881—1955)、马裕藻(1878—1945)于1922年3月31日《晨报》发表“主张信教自由者的宣言”。

他们称自己都“不是任何宗教的信徒”,“不拥护任何宗教”,却赞成“信教自由”,因为“人们的信仰,应当有绝对的自由,不受任何人的干涉,除去法律的制裁以外,信教自由,载在约法,知识阶级的人应首先遵守,至少也不应首先破坏”。基于此,他们“对于现在非基督教非宗教同盟的运动表示反对”。<40>

几天之后,陈独秀于4月2日致信以上五人,指出他们声称“尊重信教自由”,却不尊重“反对宗教者自由”。在陈独秀看来,“非基督教学生”是“弱者”,而“基督教有许多强有力的后盾”,周作人等是“拿自由、人道主义许多礼物向强者献媚”。

周作人则于4月6日的回信中,对陈独秀的指责予以回击。周作人声称,陈独秀以及其他“攻击”那则宣言的人并没有像他们自己认为的是在容许言论自由,而是“以恶声见报”。周作人担心,“这不能不说是对于个人思想自由的压迫的起头了”。

按照周作人的解释,他和其他几位发表宣言的“动因”并非在于宗教本身,而“是在宗教问题以外”。原因在于,他们担心,“这回对于宗教的声讨,即为日后取缔信仰以外的思想的第一步”,而“思想的压迫不必一定要用政府的力,人民用了多数的力来干涉少数的异己者也即是压迫”。<41>

陈独秀与周作人等人在信仰自由问题上的争论,看起来是由当时的非宗教运动所引发,而那时的非宗教运动是对于1922年4月世界基督教学生同盟(World’s Student Christian Federation)在北京清华学校召开会议的抗议。<42>

如果从广义上的“五四运动”及其所处的中国近现代历史来看,上述争论涉及到近百年来中国社会不同立场之间的碰撞。陈独秀在此争论中所持的观念显然与近现代中国的主流立场接近,周作人等人的言论则位于边缘。

周作人等人的言论,可以帮助理解1919年前后中国相对多样的舆论环境为何在那之后逐渐趋于单一。在周作人看来,当时的中国政府还没有能力做到在信仰、思想上的统一,但是人民却可能将要做到这一点。<43>

在1919年前后的中国,北京政府和广州政府并立,不同派系的军阀争战,各样国外势力持续介入,这些加在一起使得任何哪一种意识形态都难以占据绝对主导的位置。不过,正是此种纷繁的状况却也迫切地让很多中国人寻求回归大一统的常态。<44>

陈独秀追求的“新宗教”正似乎可以通过全盘拯救的方式帮助实现这种回归。其实,在1919年前后的中国,对于中国采取“新宗教”式的拯救不止吸引着陈独秀。

1918年10月15日,任职于北京大学的李大钊(1889—1927)在《新青年》发表“Bolshevism 的胜利”。文中引用新西兰记者哈罗德·威廉姆斯(Harold Williams,1876—1928)的观点,认为布尔什维克主义(意为多数派主义)其实是带有宗教气质的群众运动。

不仅如此,李大钊还进而预言:“岂但今日的俄国,二十世纪的世界,恐怕也不免为这种宗教的权威所支配;为这种群众的运动所风靡。” <45>

对于如此支配世界的思想方式,钱玄同在1922年4月8日给周作人的信中表达了类似周作人致信陈独秀的担忧。钱玄同认为,以“一尊”的方式讲皇帝、孔教、伦常与以同样的方式论民主、科学、布尔什维克主义,这两者其实并无差别。钱玄同担心,这种“一尊”式之下的新思潮将会如洪水泛滥。<46>

十二

在1919年前后的中国,“五四运动”的局内人很少像钱玄同、周作人那样对于以多数派的方式推动新思潮表达忧虑。尽管如此,钱玄同、周作人看到的清一色状态却可以在当时某些局外人的观察那里得到相当程度的印证。

约翰·杜威(John Dewey,1859—1952)曾于1919-1921年间访问中国。1920年底,这位担任过胡适、蒋梦麟(1886—1964)老师的美国哲学家在回复美国政府的询问时,声称当时的中国还缺乏布尔什维克主义盛行的社会土壤。

然而,杜威却承认,他所接触的中国青年学生在实际上都是社会主义者,其中很多人对俄国革命持赞赏态度,他们普遍将辛亥革命视为失败,认为民国的建立并没有给中国带来真正的新变化。

不过,杜威又指出,这些年轻人所进行的运动并非是受俄国革命的熏陶,而是由于政府的腐败和低效、前政府内阁的亲日倾向所引发。杜威认为,这些年轻人的激进思想对中国社会尤其是占人口绝大多数的农民阶层的影响非常有限,而且中国的工业化才刚刚开始,组织工会的人大多关心的仅仅是工资而非社会的巨变,因此布尔什维克主义在中国的表现还不明显。<47>

从2019年回望,杜威对于1919年前后中国的观察显然低估了布尔什维克主义在那时及之后中国的吸引力。但是,杜威的记载却的确透露出当时中国知识界之中年轻人思想的同质化倾向。在此倾向之下,如周作人、钱玄同等人的异议容易被视为不利于中国社会大潮前进的阻碍而遭排斥,这种状况在某种程度上已经为大一统的回归做好铺垫。

铺垫不只是在思想同质化的方面。就狭义的“五四运动”而言,“火烧赵家楼”所涉及的部分学生以暴力方式惩罚他们心目中的“卖国贼”,已经与几十年后的种种批斗现象有相似之处。

“火烧赵家楼”后不久,当时在北京大学任教的梁漱溟(1893—1988)撰文批评当局禁止保释被捕的学生。但是,梁漱溟同时强调,此次事件应通过法律途径解决,以暴力对待曹汝霖(1877—1966)、章宗祥(1879—1962)的学生应负相关责任,公众不能因爱国的名义就可以按照自己的意思将暴力施加给他们认定有卖国罪的人。

在过去百年有关狭义上的“五四运动”或“五四事件”的流行叙事中,梁漱溟的观点或类似言论显然是少见的。在1919年的5月,也就是他发表那篇“论学生事件”的短文之时,梁漱溟已经意识到他的投稿是“与大家不同的意思”,虽然这个意思在他自己看来“狠平常”。<48>

思想的同质化,行动的暴力倾向,绝非是在“五四运动”的所有参与者那里都表现出来的现象。然而,如此现象却是在有关“五四运动”的常见记载中被忽视了。对于这样现象的关注,并非是将看待“五四运动”的眼光聚焦到仅此一点,而是由于这些被忽视的现象可以作为某种提醒,帮助人对于这场影响至今的运动做出尽可能符合真实的反思。

根据当时有关“五四事件”本身的报道,比如英文《字林西报》(The North-China Daily News)记者甘露德(Rodney Gilbert,1889—1968)于1919年5月4日北京发出的消息,学生们顶着骄阳在尘土飞扬的街道上游行,大体一直是平和的。但是当他们到了曹汝霖的宅院门口,他们的情绪就开始爆发了。<49>

这是群众运动中容易出现的倾向。当然,在1919年的“五四事件”中,李大钊笔下那种带有宗教气质和权威的群众运动还没有在北京展开。那时,在各样派别彼此牵制之下的北京政府对待参与“五四事件”学生的处理方式也比较温和。5月4日傍晚被捕的32名学生,于5月7日上午获得保释。<50>

[被释放北京高等师范学生,1919年5月7日,“ 中华民国八年五月四日北京学界游街大会被拘留之北京高师爱国学生七日返校时摄影”,此为本期《世代》封底图片,来自:https://zh.wikipedia.org/wiki/File:May_Fourth_Movement_students.jpg。]

1919年的中国,尽管不乏种种或明显或潜在的问题,却还是个相对宽松而多样的世界。而从外来者的角度,不仅杜威在那时对于中国表现出相对乐观的判断,有些西方传教士也比较看好当时的中国。

1920年,美国公理会传教士何乐益(Lewis Hodous,1872—1949)于其所在差会的年报中,认为“五四运动”是中国民众觉醒的表现,有益于遏制军阀势力,帮助建立民选政府。

何乐益同时指出,中产阶级或中间阶层当中的有些主要成员于信仰上正在转向基督,官话及文理和合本圣经的出版获得了有些中国学者的认可,教会学校的在读学生于1917年时增长至接近20万人,尽管这只相当于那时中国官办学校学生人数的5%。<51>

从中国的普遍状况以及基督教在中国的处境来看,何乐益的评估似乎的确比1907年狄考文在新教传教士百年会议时提交的报告要更乐观。

在关于传教士与公共问题的分析中,狄考文认为,1907年的中国人和在华外国人对于传教士的评价在总体上比1867年时的要友好很多。不过,狄考文也指出,中国人,尤其是文人和官僚阶层出于排外的立场,对于传教士和基督教的怨恨仍然显著。<52>

然而,何乐益所见的1919年前后的中国却即将迎来他所不愿乐于看到的变化。经历1922年非宗教、非基督教运动、1927年前后的收回教育权运动以及1928年国民革命军完成北伐,1919年前后中国的多样局面逐步趋向终结。

十三

总体来说,“五四事件”所在的1919年以及广义上“五四运动 ”所在的1919年前后,其所呈现的并非仅仅百年来流行叙事中相对单一的图景,而是不乏相异观点及做法并存的多重景象。

其中既有当时对于狭义及广义“五四运动”的反思,也有“五四运动”以外发生的相关重要事件,还有与“五四运动”及相关重要事件并无直接关联的人与事。

跟这多重景象有着或多或少关系的,是西方及其影响之下的日本对于当时中国的各样介入以及中国人对此各样介入的各样回应。

这些介入与回应并非1919年前后的中国所特有,而是贯穿近现代中国史的多重长线。然而,这些介入与回应却在1919年前后的中国初步成型,基本塑造了近百年来中国的大体样态及其中的差异方面。

这些介入与回应在1919年前后中国的初步成型,相当程度上是由于在西方及日本介入的压力之下而逐步建立的中国官办新学于1919年前后产生了第一批既受到现代西方影响又不再直接依靠在华西方传教士教育资源的知识青年。他们的老师,有些是从欧美或日本留学回来的,也不是直接受到在华传教士的影响。

如此的状况,使得1919年一代的中国新兴知识界开始在已经相对独立于西方传教士资源的环境下寻求进一步的独立。反对西方传教士对于中国教育的介入,反对西方及日本对于中国的干涉,反对亲西方、亲日本的政治势力,这些都是那一代当中很多人寻求进一步独立的表现。

与此同时,那一代中的有些人对此运动表达了异议。他们并非基督徒。不过,他们之中有人曾在海外就读于西方传教士创办的学校。

比如,周作人早年在东京的立教大学(りっきょうだいがく,Rikkyo University)及与此大学相关的三一学院学习包括古希腊白话文在内的古希腊语,以期将新约圣经译为如佛经那样古雅的中文。不过后来,周作人的“复古思想”有所变化,他感到官话和合译本圣经“已经十分好了,用不着再来改译”。<53>

像周作人这样的学者本身,即是广义上“五四运动”的参与者。但是他们看到那时有以多数派方式进行“新文化运动”的倾向,担心这会导致知识界的大一统。在他们看来,此种方式与传统中国的“一尊”式并无本质区别。

而在“五四运动”的群体之外,以西方传教士为主导而完成的官话及文理和合本圣经在1919年4月至6月间印出。这跟狭义上“五四运动”的发生可能并非完全只是时间上的巧合。

按照原计划,和合本圣经的印出时间要更早。印制所需纸张在1917年就已经在美国订购。但是第一次世界大战期间美国实行贸易禁运政策,和合本圣经的印出时间被迫推迟。<54>

“五四事件”则是因一战之后西方及日本势力范围调整而引起。这显示,和合本圣经的问世与“五四事件”的发生都与包括西方、日本、中国在内的世界局势有关,两者都折射出西方及日本对于当时中国的影响力。

相比广义上“五四运动”当中对于西方传教士介入中国的反对,和合本圣经的印出恰恰是西方传教士及其中国同道将他们视为的上帝话语进一步引进汉语世界的成果。

对于“五四运动”的不少参与者来说,西方传教士是西方列强入侵并控制中国的工具。对于西方传教士及其中国同道而言,他们译介上帝话语并非是为西方占领中国而是为永恒的上帝之国得着中国人,西方的很多人之所以认识上帝,是更早的传教士们以类似的译介获得的结果。

这两件发生于1919年的事情,指向了两个不同层次的问题:一是1919一代的中国人如何面对西方及其影响之下的日本对于中国的继续介入,一是1919一代的中国人如何面对永恒的上帝之国对于包括中国在内的暂时国家的继续介入。

显然,前一个层次的问题塑造了近百年来中国人对于1919年以及更长远中国近现代历史的普遍印象。后一个层次的问题大约仅限于西方传教士及其中国同道那里。直到2019年的中国,后一个层次的问题在许多中国人那里可能仍然是非常陌生的。

不过,早在1919年,在有些中国人那里,这两个层次的问题并非彼此完全分离而是交织在一起的。比如,对于本文前面提及的那位被日本当局驱逐的青岛明德学堂校长王守清或者其他参与“五四运动”的中国基督徒而言,此双重问题或许是难以完全回避的。

尽管如此,前一个层次的问题在总体上无疑占据了主导位置。即使在西方传教士那里,上述后一个层次的问题也容易在前一个层次问题的主导下被演化为类似圣经如何为中国服务的问题。

正如以上所及,在美国圣经会邀约下,包括徐世昌在内的中国政界、教育界人士于1919年谈论圣经提升中国人道德素质的致辞大概就属于此方面的问题。将基督启示及信仰简化或转化成为个人、群体、国家服务的道德问题是那时西方基督教世界的常见现象。

然而,即使如此的做法也很难引起“五四运动”一代中深受现代新思潮影响的中国人的认同。对于他们而言,西方传教士所代表的恰恰是他们认为落后于进步时代的传统宗教,而如徐世昌这样有着前清官僚背景的政界人士也显然不是他们所期待的新式人物。

但是,这些在那时及之后百年都流行的观点却仅仅是一种看待历史的视角。西方传教士与其中国同道合作完成的圣经和合译本并非只是基于迎接所谓新时代的需要,而是既考虑到上帝话语的永恒价值又在意接收此话语的具体语言环境。

官话及文理这两种和合译本在1919年的问世,即体现出传教士及其中国同道对于此双重意义的重视。官话或白话文译本的圣经并非仅仅是到了1919年才出现。传教士们早就注意到白话文将在中国流行的趋势。然而同时,他们并没有放弃文言文。这样的做法,与那些过于受一时一地风潮驱使的行为,有着明显的差异。<55>

从此角度看,虽然两种和合译本圣经在1919年的印出远没有同年的“五四事件”以及1919年前后的“新文化运动”那样广为人知,却在同时面对永恒与暂时国家的问题上表现出珍贵的价值。此价值正是狭义和广义的“五四运动”以及百年来中国的流行思潮都缺乏的。

当然,西方传教士及其中国同道在面对永恒与暂时国家的问题上有不少引人反思的地方。其中之一就是前面论及的西方传教士与其中国同道的关系问题。

西方传教士的确在中国译介上帝话语、以此话语为根基帮助中国基督徒初步建立各方面生活、以及初步塑造现代中国上都做出显著贡献。但是,西方传教士在与其中国同道的关系上却似乎迟迟没有从主导的位置上主动退却下来。

西方传教士并非不曾意识到此问题的价值。倪维思(John Livingston Nevius,1829—1893)早在1880年代就提出本土教会自立的重要与紧迫。以他有些带有预言式的观点看,外国资金的撤出很可能在最终为本土教会带来祝福而非灾难。<56> 这位美国北方长老会传教士曾是狄考文在山东的同事,也参与过官话和合本圣经的翻译及修订。<57>

然而,西方传教士在中国教会的主导位置却一直持续到至少1919年前后。例如,在和合本圣经的翻译、修订、印出过程中,西方传教士于决定权、资金来源等各方面都处于主导位置。当然,这其中也有变化。比如,富善于1908年接替狄考文成为官话和合本译经委员会主席后,中国译者在译稿的确定方面有了投票权。<58>

反思西方传教士与中国基督徒的关系,并非是认同排外立场,也非支持将中国教会归为中国国家的宗教部门,而是考虑到西方传教士长期的主导位置在相当程度上不利于中国基督徒个人和群体的独立生长。在西方传教士于各方面的主导之下,中国基督徒容易习惯于在西方传教士及西方权势的荫庇中面对各样挑战。

于此方面,在和合译本圣经以外,教会大学是另一个重要例证。到了1919年前后,西方传教士在中国兴办大学已有很多年。但是,那时的教会大学依然是由西方传教士主导,很少有中国基督徒身处担负重要责任的位置。

这也就不奇怪,很难在那时的教会大学中找出在责任担当上与比如北大校长蔡元培对等的中国人。如前所记,在1919年,仍然是例如司徒雷登这样的西方传教士在带领组建新的教会大学,而被司徒雷登赞誉的诚静怡只能在燕京大学的校名上有所提议。

齐鲁大学在1919年的分裂,则从又一个侧面表现出那时西方传教士主导之下中国教会的危机。此危机既有信仰与教育的方面,也涉及西方传教士内部以及某些西方传教士与中国基督徒在话语权上的冲突。

在信仰与教育的方面,那次分裂后,西方传教士及其中国同道中的保守派开始主要将精力放在神学院而非包括神学在内的各领域大学的建造上。西方传教士及其中国同道中的自由派则继续在受德国现代研究型大学影响的综合大学或比如神学院、医学院、法学院这样的专业学院占据主要位置。这与同时期西方世界的情况近似。

而在包括神学院在内中国教会大学的主导权方面,从1919年以后的历史看,此问题并非是通过西方传教士与中国基督徒协商后获得初步解决的,而是教会大学本身在比如1920年代非基督教运动、收回教育权运动、北伐战争这样的潮流中逐渐被社会及政治力量接管了。

这才有例如之前提到的林景润及其他人开始于1920年代中后期成为中国教会大学的第一批华人校长。不过,如此的接管只是社会及政治力量收编教会大学的开始。

到了1940年代末、1950年代,西方传教士被迫大批离开中国后,中国基督徒才开始真正地在没有西方传教士及西方权势的直接主导下面对各种挑战。

这种状况在1970年代末开始有所改变。从那时至今,包括中国基督徒在内的很多中国人在一个相比前三十年较为开放的环境下学习如何重新与西方在内的国际社会交往。

正是在此过程中,回望1919年前后的中国,让人看到2019年前后的中国仍然有各样当年的影子。大体上,中国依然在1919年以后逐渐回归的“一尊”模式中;由于部分的开放,中国在某种程度上有一点儿1919年左右相对多样的思想环境;当然,鉴于整体在一统之下,此思想环境跟1919年前后相比还是非常不同。

无论是1919还是2019,中国在总体上都缺乏同时面对永恒和暂时这双重维度的视角及以此视角而展开的生活世界。然而,这不意味着此双重视角及相关生活世界在近百年来的中国历史中完全不存在。

从1919到2019,在“一尊”模式与相对多样的思想环境错综并存的历史中就散落着跟此双重视角有关的传承及探索。这里围绕1919年前后初步梳理出来的多重景象,即是与此相关的一些历史线索。

如果以此线索再往未来的百年看,情形或许在根本上还是1919年来的进一步延续;但是,那同时面对永恒与暂时这双重维度的视角,以此视角而展开的生活世界,对此的积累、反思和展望,可能要比2019年时深入而丰富得多了。

<1> “JAPAN DISCIPLINES AMERICAN MISSION: Presbyterian School in China Suspended and Principle Banished for Anti-Japanese Activities”, The New York Times, Friday, June 6, 1919, 2. 《纽约时报》原文,详见:https://newspaperarchive.com/new-york-times-jun-06-1919-p-2/; https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1919/06/06/97093091.pdf. 在一般的中国近现代史记载中,少有对1914年青岛之战的专论。此役为第一次世界大战(1914—1918)早期阶段的重要部分,对此可详参:Jefferson Jones, The Fall of Tsingtau: With A Study of Japan’s Ambitions in China (Boston and New York: Houghton Mifflin,1915). Charles Stephenson, The Siege of Tsingtau: The German-Japanese War 1914 (Barnsley: Pen & Sword, 2017).

<2> 周策纵著,陈永明等译,《五四运动史》(长沙:岳麓书社,1999年),第153-154页,第160-161页。

<3> Arthur Judson Brown, “A Tenant in Shantung”, Asia: The American Magazine on the Orient, Volume 19, January-December, 1919 (New York: Asia Publishing Company), 915-920. Congressional Record: Proceedings and Debates of First Session of the Sixty-Sixth Congress of the United States of America, Volume LVIII-Part 7, October 6 to October 24, 1919 (Washington: Government Printing Office, 1919), 6804-6805. The Eighty-first Annual Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the United States of America (New York: Presbyterian Building, 1918), 146. “青岛十一中前身曾引领青岛惟一五四游行”,《青报网》,2014年5月5日,责任编辑:张兆新,根据网络资源整理:http://www.dailyqd.com/arc/2014-05/05/content_56884.htm。

<4> Bible Society Record, Vol. 64, No. 8 (New York: American Bible Society, August 1919), cover, 121-122, 127.

<5> 刘树伟、孙成林,“蔚哉秀哉信义小学”,《烟台晚报》2013年7月16日B16版,http://www.shm.com.cn/ytwb/resfiles/2013-07/16/wbb16b716c.pdf。王家振、张昭璞,“追溯毓璜顶小学发展史”,《水母网》2015年2月15日,http://www.shm.com.cn/special/2015-02/15/content_4306102.htm。“文会馆的‘兄弟同学录’”,2018年08月21日,http://www.dzwhg1864.com/info/1011/1009.htm。

<6> “委员长”的称谓,是按照狄考文在译经时的中国合作者王元德的说法。王宣忱(元德),译者“序言”,《新约全书》(青岛:青岛中华基督教会,1933年),第1页。关于狄邦就烈,详见:Robert McCheyne Mateer, Character-Building in China: The Life-Story of Julia Brown Mateer (New York: Fleming H. Revell Company, 1912).

<7> Charles Hodge Corbett, Shantung Christian University (Cheeloo) (New York: United Board for Christian Colleges in China, 1955), 10-11, 25-27. 王家振、张昭璞,“追溯毓璜顶小学发展史”,《水母网》2015年2月15日。

<8> W. A. P. Martin, The Awakening of China (New York: Doubleday, Page & Company, 1907), 210. Cao Yixing, “W. A. P. Martin: Inaugural president of the Imperial University of Peking”, Peking University, Apr. 29, 2011, http://newsen.pku.edu.cn/News_Events/News/Campus/8177.htm.

<9> Robert McCheyne Mateer, Character-Building in China: The Life-Story of Julia Brown Mateer (New York: Fleming H. Revell Company, 1912), 62.

<10> Catalogue of Peking University, China (Shanghai: American Presbyterian Mission Press, 1892), 6-7, 9-10. University of the State of New York Bulletin (Albany: The University of the State of New York, 1920), 67. Sidney D. Gamble, Peking: A Social Survey (New York: George H. Doran, 1921), 136. Jeffrey W. Cody, Building in China: Henry K. Murphy’s “Adaptive Architecture,” 1914-1935 (Hong Kong: The Chinese University Press, 2001), 107-172. Treaties and Agreements with and concerning China, 1894-1919, Volume II: Republican Period (1912-1919), compiled and edited by John V. A. MacMurray (New York: Oxford University Press, 1921), 1497-1498. Harry Edwin King, The Educational System of China as Recently Reconstructed, United States Bureau of Education Bulletin, 1911, No. 15 (Washington: Government Printing Office, 1911), 15. 杰西·格·卢茨著,曾钜生译,《中国教会大学史(1850—1950年)》(杭州:浙江教育出版社,1987年),第26-27页、第42页。周策纵著,陈永明等译,《五四运动史》(长沙:岳麓书社,1999年),第150页、539页。罗元旭,《东成西就:七个华人基督教家族与中西交流百年》(香港:三联书店,2012年),第220-226页。

<11> Ruth Hayhoe, “China’s universities and Western academic models”, From Dependence to Autonomy: The Development of Asian Universities, edited by Philip G. Altbach and Viswanathan Selvaratnam (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1989), 33-34. Dwight W. Edwards, Yenching University (New York: United Board for Christian Higher Education in Asia, 1959), 22. 杰西·格·卢茨著,曾钜生译,《中国教会大学史(1850—1950年)》(杭州:浙江教育出版社,1987年),第45-90页。

<12> Thirteenth Annual Report of the Society for the Diffusion of Christian & General Knowledge among the Chinese, For the year Ending September 30th, 1900 (Shanghai: Shanghai Mercury, Limited, 1900), iv-viii. A Century of Protestant Missions in China (1807-1907) being The Centenary Conference Historical Volume, edited by D. MacGillivray (Shanghai: The Presbyterian Mission Press, 1907), 629-634. Hao Chang, “Intellectual change and the reform movement, 1890-8”, The Cambridge History of China, Volume 11: Late Ch’ing, 1800-1911, Part 2, edited by John K. Fairbank and Kwang-Ching Liu (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), 277-279. Timothy Richard, Forty-five Years in China: Reminiscences (London: T. Fisher Unwin Ltd, 1916), 253-255. The Missionary Review of the World, Vol. XV, New Series, Vol. XXV, Old Series, January to December, 1902 (New York: Funk & Wagnalls Company, 1902), 901. W. E. Towson, “Dr. Young J. Allen and the Chinese Revolution”, The Methodist Review Quarterly, edited by Gross Alexander (Nashville: Smith & Lamar, Agents, October, 1912), 748-749.《万国公报(一)》(台北:华文书局股份有限公司,1968年),第1-2页。

<13> 汪原放,《回忆亚东图书馆》(上海:学林出版社,1983年),第31-33页。钱穆,《中国文学论丛》(北京:生活·读书·新知三联书店,2002年),第26-27页。吕明涛,“《青年》杂志与《青年杂志》”,《书屋》2005年第8期,第63-66页。中国社会科学院语言研究所词典编辑室,“少年”词条,《现代汉语词典》(北京:商务印书馆,2005年),第1200页。张志伟,《基督化与世俗化的挣扎:上海基督教青年会研究,1900—1922》(台北:国立台湾大学出版中心,2010年),第34-35页。杨华丽,“《青年杂志》改名原因:误读与重释”,《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》第40卷第6期,2016年11月,第99-104页。Elisabeth Forster, 1919 – The Year That Changed China: A New History of the New Culture Movement (Berlin and Boston: Walter de Gruyter, 2018), 31, 105.

<14> 梁启超,“少年中国说”,《清议报全编》第一集(横滨:新民社,约1902年),第83-90页。梅家玲,“发现少年,想象中国——梁启超《少年中国说》的现代性、启蒙论述与国族想像“,《汉学研究》第19卷第1期 (台北:汉学研究中心,2001年6月),第249-276页。李菁,“ ‘壮哉,我少年中国……’ ”,《三联生活周刊》 第546期,2009年9月28日,http://www.lifeweek.com.cn/2009/0921/26301.shtml。G. F.-H. Berkeley, Italy in the Making: 1815 to 1846(Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 13, 15. Ann Hallamore Caesar, Michael Caesar, Modern Italian Literature (Cambridge: Polity Press, 2007), 101.

<15> Paul A. Cohen, “Missionary Approaches: Hudson Taylor and Timothy Richard,” Papers on China Volume 11 (Cambridge: Harvard University, December 1957), 29-62.

<16> 蔡元培著,高平叔编,《蔡元培全集》第三卷(北京:中华书局,1984年),第2-4页,第30-34页。蔡元培著,高平叔编,《蔡元培全集》第四卷(北京:中华书局,1984年),第179-180页、第469-476页。蔡元培在1924年伦敦中国学会演讲词英译版(《蔡元培全集》第四卷根据此英译版译回中文,中译有不符英译之处,如第473页最后一行当中“随着基督教的传入而带来了……”,应为“天主教传教士来到中国,带来了……”):Yuan-Pei Tsai, “The Development of Chinese Education”, Asiatic Review, Vol. XX, No. 63 (London: East and West Limited, July 1924), 499–509. 蔡元培著,高平叔编,《蔡元培全集》第一卷(北京:中华书局,1984年),第393-394页。《蔡元培全集》第七卷(北京:中华书局,1989年),第298-304页。蔡元培著,崔志海编,《蔡元培自述》(郑州:河南人民出版社,2004年),第54-66页。

<17> The Humboldtian Tradition: Origins and Legacies, edited by Peter Josephson, Thomas Karlsohn, Johan Östling (Leiden: Brill, 2014), 1-2, 11. Encyclopedia of Christian Education, edited by George Thomas Kurian and Mark A. Lamport (Lanham: Rowman & Littlefield, 2015), 734. Germany and the Americas: Culture, Politics, and History, A Multidisciplinary Encyclopedia, Volume I, edited by Thomas Adam (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2005), 588. Laurence R. Veysey, The Emergence of the American University (Chicago: The University of Chicago Press, 1970), 125-131. The Rise of the Research University: A Sourcebook, edited by Louis Menand, Paul Reitter, Chad Wellmon (Chicago: The University of Chicago Press, 2017), 1-2. Anja Werner, The Transatlantic World of Higher Education: Americans at German Universities, 1776–1914 (New York: Berghahn, 2013), 110-138.

<18> Charles Hodge Corbett, Shantung Christian University (Cheeloo) (New York: United Board for Christian Colleges in China, 1955), 27-143. The Eighty-third Annual Report of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the United States of America (New York: Presbyterian Building, 1920), 160-161. Kevin Xiyi Yao, The Fundamentalist Movement among the Protestant Missionaries in China, 1920-1937 (Ann Arbor: Bell & Howell, 2001), 175-230. James L. Baughman, Henry R. Luce and the Rise of the American News Media(Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001), 10, 37-38. 姚西伊,《为真道争辩:在华基督新教传教士基要主义运动(1920—1937)》(香港:宣道出版社,2008年),第136-176页。关于华北神学院历史,也详参:赵曰北,《历史光影中的华北神学院》[爱丁堡:汉塞尔出版社(Handsel Press),2017年]。

<19> Edwin H. Rian, The Presbyterian Conflict (Eugene: Wipf and Stock, 2017), 60-108. Bradley J. Longfield,The Presbyterian Controversy: Fundamentalists, Modernists, and Moderates (New York: Oxford University Press, 1993), 176-180.

<20> Kevin Xiyi Yao, The Fundamentalist Movement among the Protestant Missionaries in China, 1920-1937(Ann Arbor: Bell & Howell, 2001), 185-186. Charles Hodge Corbett, Shantung Christian University (Cheeloo)(New York: United Board for Christian Colleges in China, 1955), 130.

<21> The Rockefeller Foundation Annual Report for 1919 (New York: The Rockefeller Foundation, 1919), 38-42, 265-267. Sidney D. Gamble, Peking: A Social Survey (New York: George H. Doran, 1921), 384-386. Mary Brown Bullock, An American Transplant: The Rockefeller Foundation and Peking Union Medical College(Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1980), 5-6. Ira Rutkow, Seeking the Cure: A History of Medicine in America (New York: Scribner, 2010), 119-125. James Thomas Flexner, Random Harvest (New York: Fordham University Press, 1998), 40-47. Owsei Temkin, The Double Face of Janus and Other Essays in the History of Medicine (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1977), 252-260.

<22> Roderick Scott, Fukien Christian University: A Historical Sketch (New York: United Board for Christian Colleges in China, 1954), 15-17, 36-42, 97-99. 张龙平,“华东基督教教育会与民国时期华东区域基督教教育的中国化”,《苏州大学学报》(教育科学版)2015年第4期,第99-107页。金以林,“南京国民政府发展大学教育述论”,《中国社会科学院近代史研究所青年学术论坛1999年卷》(北京:社会科学文献出版社,1999年),第297-333页。

<23> Kenneth Scott Latourette, A History of Christian Missions in China (New York: The Macmillan Company, 1929), 815-822.

<24> Chauncey Goodrich, “The Union Mandarin Bible”, Bible Society Record, Vol. 64, No. 8 (New York: American Bible Society, August 1919), 123-124. 富善所说的两人搭档工作方式,可参看《传道书》4:9、《马可福音》6:7、《路加福音》10:1。此方式在世界很多领域跟传承与创新有关的历史中都出现过。可参阅近来对此的一部专著:Joshua Wolf Shenk, Powers of Two: Finding the Essence of Innovation in Creative Pairs (Boston and New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2014). 不过,圣经中及教会史上的搭档与世界其它领域的搭档还是有区别。以后也许会对此有所探讨。

<25> A. Sydenstricker, “Chinese Christians and Bible Study”, The Chinese Recorder, Vol. XLIII, No. 10 (Shanghai: American Presbyterian Mission Press, October, 1912), 591-596.

<26> Daniel W. Fisher, Calvin Wilson Mateer: Forty-five Years A Missionary in Shantung, China (Philadelphia: The Westminster Press, 1911), 259-260.

<27> 王宣忱(元德),译者“序言”,《新约全书》(青岛:青岛中华基督教会,1933年),第1-2页。此“序言”部分英译,参见:Jost Oliver Zetzsche, The Bible in China: The History of the Union Version or the Culmination of Protestant Missionary Bible Translation in China (Nettetal: Steyler Verlag, 1999), 263. 其中,“毁誉参半”译为“parts of it were lacking in beauty”似乎不确。关于王元德,也参见:王神荫,“山东基督教自立会简介”,中国人民政治协商会议山东省委员会文史资料研究委员会编,《山东文史资料选辑》(济南:山东人民出版社,1986年),第190-195页。“王元德(宣忱),自立会长老。一九〇四年自登州文会馆毕业后,曾协助狄考文翻译圣经五年,在广文学堂教书三年,以后曾任济南基督教青年会干事和齐鲁大学教习。再以后经商,在济南开办华北发网公司、汽车商行,在青岛开办华北酒精商行。一九二八年与人合办胶(县)沙(河)汽车公司,又与犹太某商人合办规模相当大的中美冷藏库。一九三〇年开始重译新约圣经,并编译圣诗集。一九三三年重译的新约圣经由青岛中华基督教会出版。该译本虽然流行不广,但是中国人翻译圣经的一种尝试(过去都是由外国传教士翻译),对研究圣经颇有参考价值。”

<28> 关于东山安歇楼的建立,详见:The Chinese Recorder and Missionary Journal, Vol. X, No. 5 (Shanghai: American Presbyterian Mission Press, September-October, 1879), 385. The Chinese Empire: A General and Missionary Survey, edited by Marshall Broomhall (London: Morgan & Scott, China Inland Mission, 1907), 99-100. 英国布里斯托大学(University of Bristol) “中国历史照片”(Historical Photographs of China)藏有东山安歇楼和近旁的芝罘学校于1901年左右的照片:https://www.hpcbristol.net/visual/ca01-125。此篇文章大约提供了东山安歇楼在2010年左右的状况:一个人的老烟台,“烟台东山一栋老别墅的追忆”,2010年8月2日,http://blog.sina.com.cn/s/blog_684d90d50100kes4.html。

<29> “Bible Revisers at Work”, China and the Gospel: An Illustrated Report of the China Inland Mission(London: China Inland Mission, 1906), 46-47. Thor Strandenaes, “Anonymous Bible Translators: Native Literati and the Translation of the Bible into Chinese, 1807-1907”, Sowing the Word: The Cultural Impact of the British and Foreign Bible Society 1804-2004, edited by Stephen Batalden, Kathleen Cann, John Dean (Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2004), 121-148.

<30> “The Mandarin Company of Revisers”, Frontispiece, The Chinese Recorder and Missionary Journal, Vol. XXXVII, No. 7 (Shanghai: The American Presbyterian Mission Press, July, 1906), 354-355.

<31> China’s Millions, Vol. XLV, No. 5 (London: Morgan & Scott, China Inland Mission, May, 1919), 55, 57-59. Jost Oliver Zetzsche, The Bible in China: The History of the Union Version or the Culmination of Protestant Missionary Bible Translation in China (Nettetal: Steyler Verlag, 1999), 263.

<32> The Hundred and Third Report of the British and Foreign Bible Society: For the Year Ending March MDCCCCVII, with appendix and a list of subscribers and benefactors (London: The Bible House, 1907), 410. John Leighton Stuart, Fifty Years in China: The Memoirs of John Leighton Stuart, Missionary and Ambassador(New York: Random House, 1954), 53.

<33> 胡适,“四十年来中国文艺复兴运动留下的抗暴消毒力量——中国共产党清算胡适思想的历史意义”,《胡适手稿》(台北:胡适纪念馆,1970年),第九集,下册,卷三,第489-557页。

<34> 富善从海格思那里得到的这本圣经,由富善的孙女萨莉·赫尔伯特(Sally Hurlbert)于2012年赠予美国康州哈城华人浸信会(CBCGH,Chinese Baptist Church of Greater Hartford)。参见:李鸿长,“富善的圣经落脚哈浸”,《生命季刊》第84期,2017年12月,https://www.cclifefl.org/View/Article/6244。此本圣经详细,包括其上的富善手迹,见信望爱信仰与圣经资源中心影印本:http://bible.fhl.net/ob/nob.html?book=403。另外,胡适所说的“一本基督教的旧约新约全书的官话译本”,也可能是1919年之前已有的官话圣经全译本,比如:1909年“上海大美国圣经会”印发的“旧新约圣经”、“官话串珠”本(Mandarin Reference Bible),但是此版本没有“全书”字样,详见澳大利亚国家图书馆(National Library of Australia)藏本扫描版:https://nla.gov.au/nla.obj-78412935/view?partId=nla.obj-93620784#page/n1321/mode/1up;或者,也可能是1912年英国“圣书公会印发”、“官话”、“旧新约圣书”,不过此版本也没有“全书”字样,详见信望爱信仰与圣经资源中心影印本:http://bible.fhl.net/ob/nob.html?book=365。

<35> American Bible Society: One Hundred and Fourth Annual Report, 1920 (New York: American Bible Society, 1920), 299-300.

<36> Sidney D. Gamble, Peking: A Social Survey (New York: George H. Doran, 1921), 318, 388. 张东平,“民国时期的监狱图书馆及出版物——以京师第一监狱为中心”,《山西师大学报(社会科学版)》,第40卷第4期,2013年7月,第139-142页。

<37> 胡适,“四十年来中国文艺复兴运动留下的抗暴消毒力量——中国共产党清算胡适思想的历史意义”,《胡适手稿》(台北:胡适纪念馆,1970年),第九集,下册,卷三,第489-557页。

<38> 陈独秀,“对于非宗教同盟的怀疑及非基督教学生同盟的警告”,《先驱》第九号,1922年6月20日。陈独秀著,任建树主编,李银德、邵华副主编,《陈独秀著作选编》第二卷(上海:上海人民出版社,2009年),第456-457页。

<39> 周策纵著,陈永明等译,《五四运动史》(长沙:岳麓书社,1999年),第5-8页,第450-458页。

<40> 周作人、钱玄同、沈兼士、沈士远、马裕藻,“主张信教自由者的宣言”,《晨报》,1922年3月31日。杨剑龙,《基督教文化对五四新文学的影响》(台北:新锐文创,2012年),第78-79页。

<41> 陈独秀,“致周作人、钱玄同诸君信”,1922年4月2日,载1922年4月7日《民国日报》副刊《觉悟》。周作人,“周作人致陈独秀”,1922年4月6日,载1922年4月11日《晨报》。陈独秀著,任建树主编,李银德、邵华副主编,《陈独秀著作选编》第二卷(上海:上海人民出版社,2009年),第433-434页。

<42> 陈平原,《触摸历史与进入五四》(北京:北京大学出版社,2005年),第138页。杨剑龙,《基督教文化对五四新文学的影响》(台北:新锐文创,2012年),第55-87页。Susan Daruvala, Zhou Zuoren and an Alternative Chinese Response to Modernity (Cambridge and London: Harvard University Asia Center, 2000), 200-202. “Editorial”, The Student World, Volume XV, Number 1 (New York: World’s Student Christian Federation, January, 1922), 1-4.

<43> 周作人,“思想压迫的黎明”,《晨报》1922年4月11日。周作人著,陈子善、张铁荣编,《周作人集外文(上集)(1904-1925)》 (海口:海南国际新闻出版中心,1995年),第408-409页。杨剑龙,《基督教文化对五四新文学的影响》(台北:新锐文创,2012年),第91-93页。黄开发,“周作人研究史料工作的成就与问题”,《中山大学学报》(社会科学版)2015年第2期,第42-52页。

<44> 费正清编,杨品泉等译,《剑桥中华民国史:1912-1949年,上卷》(北京:中国社会科学出版社,2007年),第257页,第300-308页,第313-314页。

<45> 李大钊,“Bolshevism 的胜利”,《新青年》第五卷第五号(上海:群益书社,1918年10月15日),第442-448页。李大钊著,中国李大钊研究会编注,《李大钊全集:最新注释本》第二卷(北京:人民出版社,2006年),第258-263页。根据该全集编者注,李大钊此文“作于1918年12月初”,发表于“1919年1月”。这与《新青年》第五卷第五号所示不符。关于哈罗德·威廉姆斯论布尔什维克主义为具有宗教气质的群众运动,参见:”Bolshevism viewed as a new religion”, Current Opinion, Vol. LXIV, No. 3 (New York: The Current Literature Publishing Company, March, 1918), 196-197.

<46> 刘贵福,“论五四时期钱玄同的自由主义思想”,郑大华、邹小站主编,《中国近代史上的自由主义》(北京:社会科学文献出版社,2008年),第377-387页。

<47> John Dewey, “Bolshevism in China: Service Report, Peking, China, December 1, 1920”, The Middle Works of John Dewey, 1899-1924, Volume 12: 1920, edited by Jo Ann Boydston (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1982), 253-255. Jessica Ching-Sze Wang, John Dewey in China: To Teach and to Learn(Albany: State University of New York Press, 2007), 1, 41, 47.

<48> 梁漱溟,“论学生事件”,原载北京《国民公报》,《每周评论》(The Weekly Review)第22期(北京:骡马市大街米市胡同七十九号,1919年5月18日),特别附录第一版至第二版。

<49> Rodney Gilbert, “Downfall of Tsao the Mighty: Minister Literally Bites the Dust”, The North-China Daily News, May 4, 1919, The North-China Herald, Vol. CXXXI, No. 2700, Shanghai, May 10, 1919, 348-349.

<50> 关于被捕的32名学生,迄今所知其中一个版本的记载为:国立北京大学20人:易克嶷、曹永、许德珩、江绍源、李良骥、杨振声、熊天祉、梁彬文、胡振飞、梁颖文、陈树声、郝祖宁、萧济时、邱彬、孙德中、何作霖、鲁其昌、潘叔、林君损、易敬泉;国立北京高等师范学校8人:向大光、陈宏勋、薛荣周、赵允刚、杨荃峻、唐国英、王德润、初铭晋;国立北京工业专门学校2人:李更新、董绍舒;私立中国大学1人:刘国干;私立汇文大学1人:张德;以及北京政府逮捕并释放这些学生的的具体经过,详见:周策纵著,陈永明等译,《五四运动史》(长沙:岳麓书社,1999年),第164-167页,第177-191页。其中,1919年5月7日被释放北京高等师范学生照片,“ 中华民国八年五月四日北京学界游街大会被拘留之北京高师爱国学生七日返校时摄影”,为本期《世代》封底图片,所选版本来自:https://zh.wikipedia.org/wiki/File:May_Fourth_Movement_students.jpg。

<51> Lewis Hodous, “China”, Foreign Missions Year Book of North America 1920 (Covering the year 1919), edited by Roderick Beach (New York: Committee of Reference and Counsel of the Foreign Missions Conference of North America, 1920), 33-38.

<52> China Centenary Missionary Conference Records (Shanghai: Methodist Publishing House, 1907), 335-337.

<53> 周作人,《知堂回想录》(北京:群众出版社,1999年),第196-197页。Lu Yan, Re-understanding Japan: Chinese Perspectives, 1895–1945 (Honolulu: Association for Asian Studies and University of Hawai’i Press, 2004), 52-53.

<54> American Bible Society: One Hundred and Fourth Annual Report, 1920 (New York: American Bible Society, 1920), 299.

<55> Records of the General Conference of the Protestant Missionaries of China Held at Shanghai, May 7-20, 1890 (Shanghai: American Presbyterian Mission Press, 1890), xxxiii, xxxvi, 41-105.

<56> The Chinese Recorder and Missionary Journal, Vol. XVII, No. 5 (Shanghai: American Presbyterian Mission Press, May, 1886), 173-174. John Livingston Nevius, The Planting and Development of Missionary Churches (New York: Foreign Mission Library, 1899), 64-65.

<57> Helen S. Coan Nevius, The Life of John Livingston Nevius: For Forty Years A Missionary in China (New York: Fleming H. Revell Company, 1895), 461.

<58> Jost Oliver Zetzsche, The Bible in China: The History of the Union Version or the Culmination of Protestant Missionary Bible Translation in China (Nettetal: Steyler Verlag, 1999), 260.

题图为本期《世代》封面封底。美术编辑:陆军。

此文首发于《世代》第7期(2019年春季号)。

若有媒体或自媒体考虑转发《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(世代Kosmos)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第7期主题是“和合本圣经、五四运动”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

欢迎访问《世代》网站:www.kosmoschina.org。

发表回复