一,被忽视的属灵复兴

1523-1524年,一位年过三十的西班牙退役伤兵看见了一系列异象。而后,他据此写成基督教灵修史上的经典——《神操》(Spiritual Exercises)。此书的根基在于默想与祷告:以四周为期,通过默想创造与罪,和基督的生命、受难、以及复活,来经历与基督直接的联结。伊格纳修·罗耀拉(Ignatius Loyola)自身完全被这段属灵操练所改变。五年之后他进入巴黎大学[约莫与加尔文(John Calvin)同时期],期间寻到志同道合的六人,立志重归罗马教会守贫守贞的隐修传统。这便是日后大名鼎鼎的耶稣会(Society of Jesus)最初的班底。而其中最出名的,除了罗耀拉,当属弗朗西斯·沙勿略(Francis Xavier,也有译为方济各·沙勿略)——宣教史上最重要的宣教士之一。这是一群改变了基督教历史的人。

距离罗耀拉的属灵经历不到十年前,有一位修士也经历了长时间的属灵挣扎。马丁·路德(Martin Luther)很困惑:如果神的公义只是单单显出人的罪恶与不配,福音怎么能是好消息呢?而他后来的洞见——“义人必因信得生”——同样完全改变了他的人生轨迹,也成就了基督教历史的一大转折点。有趣的是,路德有关因信称义、唯独恩典的默想使他远离天主教会,而罗耀拉的信仰经历却引导他更加深入到罗马教会的传统中。而这传统,也就是真正的隐修精神,在历史上一直包含了对外宣教的热情。去圣地的穆斯林中宣教是巴黎大学时期七人小组的共识。

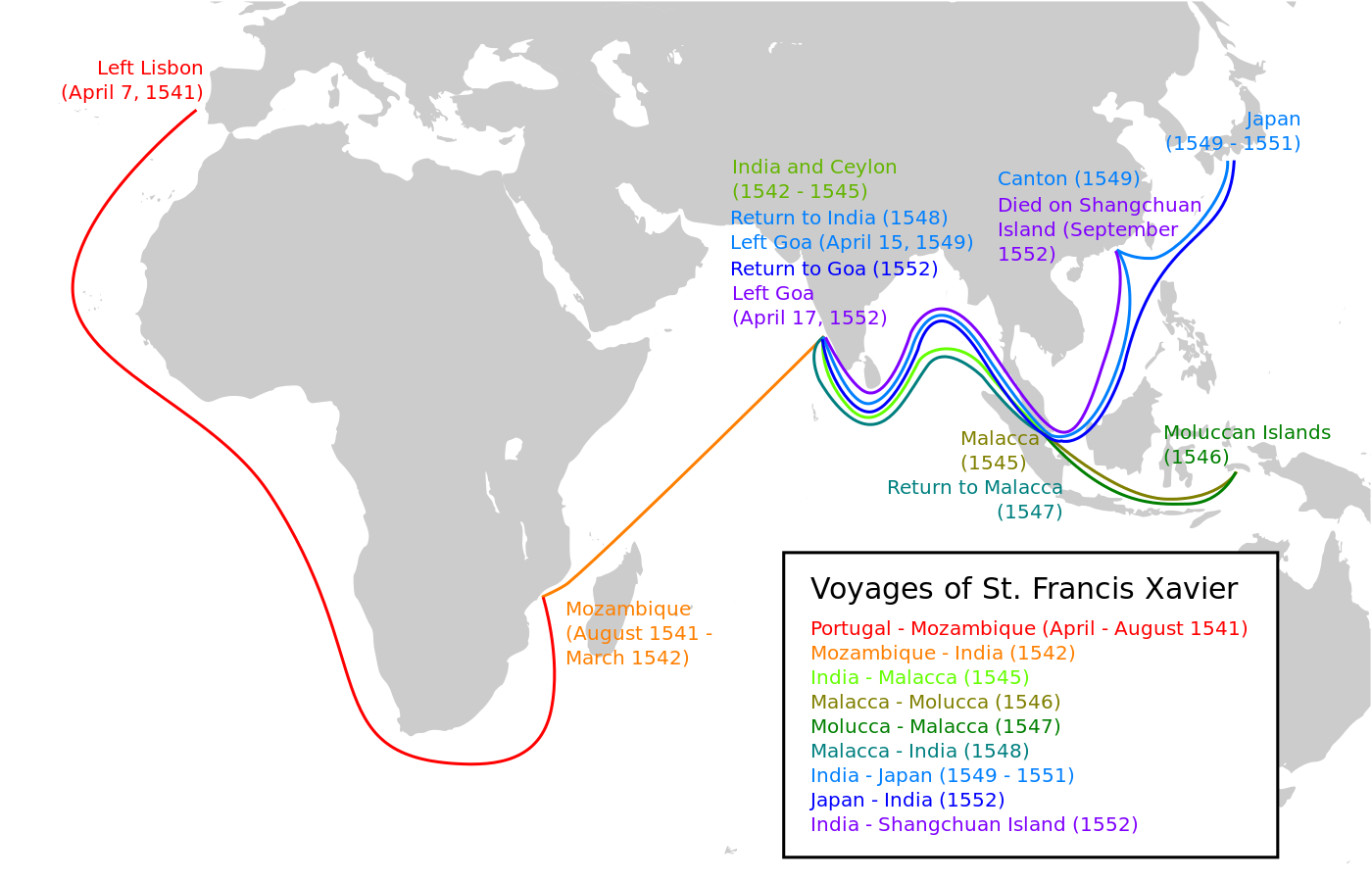

1540年,耶稣会正式为教皇批准成立。从此,该修会以教育和宣教作为支柱信条,愿意遵从教皇指派前往任何地方。以往新教的看法偏重于后半段,忽略了其将自身置于教皇座前那份火热的真正来源——每一个耶稣会士都要经历《神操》的洗礼,而这种属灵操练起初并没有明显的反新教意味。且耶稣会除了作为教皇的尖兵利刃被派往新教的领地“收复失土”(例如波兰、匈牙利、波西米亚),同时也是当时全球海外宣教最重要的力量。他们的成立不仅代表天主教自身改革运动发挥成效,还代表着基督教信仰全球化过程的重启。其建会元老沙勿略,在修会成立当年便远赴印度果阿(Goa)宣教,十年间辗转印度、马来西亚、印尼、日本,直到1552年去世于广东海岸的上川岛。虽然沙勿略一生并未涉足中国大陆,但在他去世两月前,未来使天主之道与泰西之学闻名于晚明士大夫的宣教士已然诞生。这位三十年后持先辈精神北上京师的利玛窦(Matteo Ricci),也是一名耶稣会士。而此时距离新教真正涉足中国内陆,尚有近250年。

笔者实无意为耶稣会摇旗背书,而是想请大家注意新教改革(Protestant Reformation)在16世纪欧洲宗教革新(religious reforms)大环境下的复杂性。作为16世纪宗教革新的重要源头,以回归本源(ad fontes)为标志的人文主义学识产生了对同一问题的两种不同回应。即,面对令人愈发不满的教会组织,眼见其中持续不断的经济腐败与道德懈怠,应当如何使信仰重拾属灵操守与活力?新兴的城镇市民在改革措施面前做出了两个不同的选择:1. 远离滥用权力、教皇本位的天主教会并以圣经为根基重新思考教会传统的权威性;2. 顺从教皇制度以及西方拉丁神学传统的权威并试图从内部进行改革,以期收拾人心。前一群人称自己为福音派(evangelicals), 因其以圣经作为教义、敬拜、实践的最高准则。在德国这些人被称作路德宗(Lutherans),在瑞士和一些城邦称改革宗(Reformed),更为激进者则成了反对婴儿洗礼的重洗派(Anabaptists)。后一群人,如伊拉斯谟,则并未出走罗马天主教体系,而是在同一时期强调内在的属灵操练和灵性经历,以此开始天主教内部的革新运动。 <1>

总的来说,与其将16世纪欧洲广义的宗教革新塞进“新教改革与天主教反宗教改革”这一较窄的范式,不如将历史眼光放宽些,同时看到16世纪最初40年天主教系统内与外的改革样式。况且不论是新教还是天主教,两者都选择性地继承了1500年之前中世纪晚期的改革运动[人文主义、神秘主义、议会主义(conciliarism)]。新教与天主教不可弥合的分道扬镳,则真正始自16世纪中叶的特伦托会议(Council of Trent,也有译为天特会议)。这一时期的教皇们,震惊于新教的迅猛态势,开始不遗余力地将世纪初的属灵活力导向反新教的范畴。以耶稣会为首的一干修会,在经历复兴的同时,甘愿为教皇驱使,以教育和宣教对抗新教。这篇文章的重点在于探讨宗教革新大环境下的宣教线索。而修会的属灵复兴,加上15世纪葡萄牙、西班牙的兴起所代表的航海大发现时代,则确实带来了走向欧洲疆域之外的宣教运动。这标志着基督信仰——自中世纪500年以来——重归世界舞台的起始,也是近现代世界基督教(World Christianity)的开端。

在神学上,所有新教的弟兄姐妹都是路德、加尔文以及一班改教家的受益者。我们理应看到这份联系,尊他们为属灵和神学传统的先辈。而本文则旨在首先说明这一点:16世纪欧洲宗教革新对中国更为直接的影响,是激发了一批诸如沙勿略、利玛窦这样的宣教士,跨越重洋,使基督的信息跨文化地根植于中国这片土地。信仰在李唐与蒙元时期两度来华皆未能生根,但却借着耶稣会在中国住了下来,挺过了清中叶一百多年的禁教期,到新教来华前约有信徒20万。 <2> 不过,修会在海外宣教的兴起并不代表新教改革对其后18世纪开始的全球宣教运动毫无建树——恰恰相反,本地话译经这一新教宣教的最高原则就是在宗教改革时期确立的。这也是本文想要补充的第二点:圣经翻译作为神学上的最终话语权为新教宣教语境化所提供的根基性的支持,恰恰是耶稣会在中国宣教工作所欠缺的。

二,属灵的振兴:修会作为宣教先锋

传统上对16世纪天主教会改革的讨论主要分为两个部分。以新教为直接对象的改革被称作“反宗教改革”(the Counter-Reformation),旨在回应新教所带来的挑战与冲击;主要以内部事务为导向的改革被称作“天主教改革”(the Catholic Reformation),旨在清理门户、整顿教务。当然,历史往往比这种简单的二分法更加复杂。不过,这种分法有助于我们认识到天主教会革新的复杂。我们时常将之等同于特伦托会议和其中对新教教义严厉的批判。但天主教改革不止于此。不过,不论是反改革还是自改革,到了16世纪末,罗马天主教会与一世纪前相比在系统上已经有相当的不同。<3>

最值得我们注意的,是1520年前后罗马天主教传统内的属灵复兴。当时所涌现出的新修会(religious order)如雨后春笋,决不止耶稣会一家。从教会历史的角度来看,这毫不奇怪。每当教会就要烂掉根子的时候,新的修会就会兴起,为即将枯干的无花果树重新注入活力。6世纪的本尼迪克隐修制度 (Benedictine monasticism)的兴起,和10世纪克吕尼(Cluny)修道院的建立,都使得当时的教会经历了大范围的复兴。因而面对16世纪教会的衰败,许多虔诚的人回到古时的隐修制度以寻找解答,实属正常。也就是说,当时教会内的诸多问题——买卖圣职、教义混乱、贪污横行、属灵淡漠——看到这些并起身反对的绝不止路德一人。事实上,若教皇列奥十世(Pope Leo X) 稍抬贵手,不下诏斥责路德是舌喷毒火的森林野猪,并以开除教籍相威胁的话,路德本人也未必会走上远离天主教会的道路。

这些新兴的修会重新拾起了传统隐修制度的敬虔标志:祷告与服侍(prayer and service)。从强调严格的属灵内观与默想到强调入世活跃做工,复兴的例子比比皆是。比如新兴的嘉布遣兄弟会(the Capuchins)就力求回到早先法兰西斯会更加严格的传统。他们打赤脚,守托钵,努力实践隐士生活的同时也活跃于照顾病患。不过他们一位早期元老奥齐诺(Bernardino Ochino)归向了新教,并且逃到加尔文的日内瓦寻求庇护,给该会带来了不小的麻烦。

同一时期一些老的隐修传统也经历了复兴。最出名的当属迦密会(the Carmelites)。其带领者,阿维拉的特蕾莎(Teresa of Avila)和十架约翰(John of the Cross)是教会历史上重要的神秘主义属灵作家。两者都极为强调在祷告与属灵内观中经历与上帝直接的联结,以及在生活中实践严格的隐修操练(守贫、赤脚等)。除了一些早期的修会外,诸多经历复兴的修会(包括耶稣会)其行事方略都大致如此:以神秘主义的属灵内观推动实践者将信仰与快速变动的社会相适应。这意味着在一些事上采取退隐的原则,但大方向是用宣教把古时的属灵传统与当下的社会环境联系起来(比如用海外宣教补足欧洲转向新教的人数)。<4> 而对于多数修会来说,社会实践包括了照顾伤患、兴办学校,以及海外宣教。

在罗马系统内的属灵更新兴起20年后,事情的发展有了改变。16世纪中叶,由教皇与保守主教所主导的改革条款开始了罗马教会系统的制度改革,趋向反宗教改革的范畴。起初,天主教会内也不乏和解派,比如孔塔里尼主教(Gasparo Contarini)。而雷根斯堡会谈(Regensburg colloquium)也表明,新教与天主教分歧最大者,似乎不在称义或救恩论,而在于对圣餐和教会权柄的理解。无论如何,当最后一丝和解的希望破灭时,特伦托会议上疾风暴雨般的反新教条款(承认七圣礼为救恩所必须,承认弥撒为基督的献祭,否认人在称义中被动,承认赎罪券以及圣徒崇拜等等)也就不足为奇了。而在逐条反新教的咒诅中,对后来宣教影响最为致命的是对圣经和崇拜统一性的要求:教会只允许使用武加大圣经(Vulgate Bible)以及拉丁语的弥撒,禁止将圣经或礼拜仪式译为本地语言。与此相关的一些决定也进一步扩大了神职人员与平信徒之间的距离,比如禁止平信徒在圣餐中领杯。大幅收紧组织框架,理清旧的教义信条——诸如此类的举措异常有效,使得特伦托之后的天主教不仅站稳脚跟,同时也变得十分保守且富有对抗性。通过深化等级制度,特伦托将前所未有的统一性带进西方教会,使中世纪教会中曾有的自由空间不复存在。而这种局面要一直持续到1960年代第二次梵蒂冈会议(Vatican II)为止。<5>

于是,在后特伦托时代,罗马天主教会一方面继续享有修会的灵性复兴,一方面将整个教廷置于高制度化和教皇本位的框架内。前者在传统上就意味着宣教的复兴——从5世纪爱尔兰的帕特里克(Patrick)到8世纪伐倒橡树的波尼法修(Boniface)再到9世纪向斯拉夫人宣教的西里尔与美多德(Cyril and Methodius)——千年以来,宣教士无一不是修士。而随着大航海时代的到来和海上贸易帝国葡萄牙、西班牙的兴起,修士们的宣教就不再局限于欧洲本土了。后特伦托的天主教会在对外宣教的势头上,与第一个千年之前基督教的宣教态势相似:相信基督教导的普世性,以及信仰语言在异文化当中的弹性。得到振兴的奥古斯丁会(Augustinians,路德曾是其中一员)、多米尼克会(Dominicans)、法兰西斯会(Franciscans)和耶稣会在几十年间足迹遍布北美东岸、南美洲的墨西哥、秘鲁、哥伦比亚、智利,并亚洲的印度、中国、日本、马六甲、菲律宾,以及非洲的肯尼亚和刚果。而沙勿略早在1549年就在日本于跨文化宣教上取得了相当的进展。他去世三十年后,也就是利玛窦进入中国内地之时,日本已然成为耶稣会的宣教重镇:75位耶稣会士常驻日本,信徒多达20万之众。虽然之后日本教会因为残暴的政治迫害而一度消亡,其曾经的繁盛依旧是基督教跨文化发展潜力的有力佐证。<6>

而后特伦托时代的另一特点,即罗马教廷的统一化倾向,却为蓬勃发展的修会宣教蒙上阴影。从起初,罗耀拉与沙勿略就近乎一边倒地采取处境化的宣教策略。沙勿略在日本宣教时,为了与日本领袖阶层交流,就放下棉布衣服和守贫的原则,改穿日本上流社会的绫罗绸缎。利玛窦来华时也通过类似的做法交好晚明的儒家士大夫。鉴于当时儒家文化在中国的强势地位,利玛窦积极钻研儒家经典,辅以西式天文、数学、地理知识,广交朝廷官员与社会名流,被当时的士大夫尊为“泰西大儒”。而他的耶稣会后继者们也秉承他的精神,在一系列有争议的事上(例如叩拜祭祖)多持宽容态度,认为其属于民事(civil)而非宗教(religious)范畴。<7>

但耶稣会在欧洲的敌人与传统派却不这么认为,而整个后特伦托时期的大趋势也对耶稣会的宣教策略不利。压抑的气氛使得神学创见日渐艰难,教皇本位的体制也削弱了基层神职人员的自主性。虽说天高教皇远,中国与罗马之间相隔万里,使得教廷直接的掌控力有所减弱,但耶稣会所用文化融入(inculturation)的策略毕竟属于权宜之计,不仅在罗马高层难以得到稳定的认可,更与当时的保守教义和拉丁语本位有直接的冲突。因而,当礼仪之争 (Rites Controversies)爆发,伴随着教皇下达针对耶稣会做法的禁令,以及康熙在颐和园与教皇使节图尔农(Charles-Thomas Maillard De Tournon)灾难性的会面,一切便不可挽回。虽说中国内地的天主教社区凭着坚韧而得以存留,但耶稣会百年来以文化融入为导向的宣教事工却毁于一旦。始作俑者,正是百年前耶稣会宣誓效忠,并乘其势而起的特伦托天主教。由此可见,灵性复兴所带来的离心力,推动一众修会远赴海外宣教;而反宗教改革所强调的森严等级却带来更强的向心力,终使耶稣会的中国宣教戛然而止。 <8>

三,母语译经:铺垫宣教的远景

行文至此,我们当问一句,当天主教修士扬帆远航,遍布世界而宣教时,新教在做什么?为何新教的宣教运动要在沙勿略去世150年后方才兴起?这恐怕是个没有简单答案的庞杂问题,涉及到地理、政治军事、教会体制与传统等诸多方面。首先,大航海时代新兴的海上帝国——西班牙和葡萄牙——都是传统天主教国家,在对外部世界的了解以及远洋航运上同时期无人能及。而考虑到统一程度和综合国力,同时代的宗教战争对新教的威胁远大于对诸如西班牙、法国之类的天主教大国的威胁。除了客观条件上的欠缺,新教还面临对传统的怀疑。如果说天主教的宣教热情来源于回归早先的隐修传统,新教则必须回归圣经,并通过检视传统来重新构建神学与事工。与此相关的便是改教家们近乎众口一词的对隐修制度的批判。在当时的处境下,修道院作为一种职业几乎就是凭行为得救的代名词。而摒弃隐修制度也就意味着放弃教会史上从始至终的宣教主力。在找到类似的替代者之前,新教在宣教方面似乎只能蛰伏以待时机。<9>

大体来说,主要的改教家并没有直接推动宣教的神学反思。从路德到梅兰希顿(Philip Melanchthon,也有译为墨兰顿),再到慈运理(Huldrych Zwingli)、加尔文、布赛(Martin Bucer),多数认为大使命已经由新约使徒成就了,因而不再应用于当时的教会。这些宪制改教家(Magisterial Reformers)主要着眼于改革现存的教会,而把福音的海外扩张视作政府的职责。不过,即便改教家在神学上对宣教的忽视影响了后继者,这种影响并不是决定性的。等到17-18世纪新教国家兴起(丹麦、荷兰、英国),新教在全球的宣教热情就重新被点燃,而这也正是西班牙与葡萄牙开始衰落的时期。 <10> 不过,虽然与宣教直接相关的神学构建要等到敬虔主义和奋兴运动兴起[摩拉维亚弟兄会(Moravian Brothers)是早期新教宣教的先锋],但新教宣教的一项重要神学基础却是在宗教改革期间确立的。那就是从唯独圣经(Sola Scriptura)而来的本地话译经运动(vernacular translation of the Bible)。<11>

路德并不是第一个将拉丁文圣经译为当地语言的人。但毫无疑问的是,路德所有重要的神学思想——救恩、律法、慈惠、良知——尽数来源于他对原文圣经的解读。因而,他将德语圣经翻译视作他学术生涯的重中之重。而他所翻译的德语圣经,不仅在根本上影响了现代德语语言,更是突破性地使平信徒可以自己阅读圣经。丁道尔(William Tyndale),随从路德的思想,将圣经译为寻常人也能看懂的英语,并为此在1536年以异端罪被处决。而他所选择的一些翻译用词奠定了75年后钦定本圣经(King James Bible)圣经的基础。

本地话译经何以如此重要?从当时的历史进程来看,它代表并促进了一个趋势,即欧洲从中世纪文化共同体逐渐向现代民族化过度的过程。中世纪时拉丁语作为文化和学术的通用语言,确实使思想得以传播无阻——从冰岛到意大利,大家都读同一本圣经,念同一个祷文。但随着识字率、本土文化、印刷术的蓬勃兴起(也是文艺复兴的标志),本地话文学产生,各地区不同的民族文化和认同感也方兴未艾。可以想象,若一个新教的地区可以用本地语言演绎最为重要的信仰层面,告别听不懂的拉丁语,这就使整个天主教会系统显得愈发的外来且不相干。于是,17世纪奉新教的荷兰人便以此同天主教西班牙统治者抗争,而同时期法国的胡格诺派(Huguenots)也唱着法语的《诗篇》与天主教军队作战。<12>

从更加长远的角度来看,即便同时期天主教修会的海外宣教异常兴旺,但真正为现代宣教奠基的,正是以本地话译经为标志的语境化(vernacularization)。让每一个人都可以用自己的母语阅读圣经并自己理解经文的含义,这是宗教改革所强调的重点。而新教的这一译经原则在日后的海外宣教当中扮演了举足轻重的角色,证实了基督教的信息完全可以被翻译进入跨文化的处境。早在17世纪中期,清教徒宣教士约翰·艾略特(John Eliot)在向印第安人宣教时,就将新旧约圣经翻译成当地部族的语言。1706年,两位早期敬虔派宣教士,齐根巴尔格(Bartholomäus Ziegenbalg)和普鲁士欧(Heinrich Plütschau),受丹麦的路德宗国王派遣,抵达印度东部沿岸的特蘭奎巴(Tranquebar)。两人不仅在当地办了学校、教堂、孤儿院等社会机构,更是花大力气学习泰米尔(Tamil)语言及宗教。五年后,不仅泰米尔文的新约圣经得以付梓,教理问答、祷告词、赞美诗,甚至基督教文学,都以泰米尔文的形式出现。虽然很多当地人并未成为基督徒,但两人对泰米尔文化的影响十分深远。且两人的方法、事工和遗产也成了日后新教宣教士跨文化宣教的范例。<13>

从实质上讲,新教的语境化和耶稣会的文化融入都是双方向的理解和学习的过程。新教宣教士相信圣经中的福音可以使人得救,那么为了让当地人读懂圣经,圣经翻译就必不可少。而好的翻译则要求对当地的语言文化有进深的认识。于是在这个过程中,不仅诸多宣教士成了当地语言、文化、历史、宗教方面的学者,他们所整理或创立的文字体系和所建立的教育系统,显著提升了当地人的识字率,扶持了以当地语言为载体的文化和族群认同。反之,这些西方宣教士也成了在西方与当地之间互通有无的先锋。当然,很多耶稣会士在新教宣教士之前就做了相当多类似的工作。除了缺少本地话的圣经和礼拜仪式,耶稣会在中国也写有相当多的中文教理问答,训练了相当数量的本土传道员(catechists)讲授教理。利玛窦于1630年前后用汉语翻译修订的《天主实录》代表了早期西人所撰神学类书籍的高峰,也表明了他对儒家经典的了解;而早期在华的耶稣会士也是继马可波罗之后首次向欧洲系统介绍中国情况的人。

新教的语境化与耶稣会的文化融入之间的不同在于实用性策略背后的神学根基。耶稣会士可以因地制宜,施行包容的宣教策略,但他们并没有一个具体的做法能享有直接的、深层次的神学基础。这并不是说他们无法为尊孔找到神学上的依据,而是类似的依据并不具有最终的话语权——一旦教皇因时局而下达禁令,不论是针对礼仪供奉还是共产主义,修士们的策略都必须有所调整,甚至改弦易张。相比之下,虽然新教宣教士在诸多文化问题上同样有分歧,严厉宽容皆有之,但有一点是达成共识的,就是使平信徒能用母语读懂圣经。正如耶稣基督是永恒之道翻译成为人之肉身,进而使神国的信息首先临到犹太人,每一个时代的基督徒也靠着将圣经和基督教传统翻译进入一个又一个新的文化,从而使福音临到一族群并使之归信,同时也反过来使信仰保持活力。 <14> 在这一点上,我认为,新教宣教士的本地话译经,正是连系神学、历史、宣教的关键。正是其重要性和无可辩驳的地位,使得现代宣教运动在起起落落之后见证了当下世界基督教的兴旺。或许西方宣教士教当地人读书识字,只是有意无意地想让当地人以西方文明为蓝本西化地读圣经。可是,一旦当地人被赋予了语言、学识、母语圣经这一系列给予他们力量的宝贵资产,之后的发展去向便只有圣灵知道。毕竟磅礴历史,无人能算计清楚,更遑论掌控了。

<1> 参看 Irvin, Dale T, and Sunquist, Scott W. History of the World Christian Movement, Vol 2: Modern Christianity from 1454 to 1800. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2012, 112-115.

<2> 参看 Bays, Daniel H. A New History of Christianity in China. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012, ch2.

<3> 参看 Noll, Mark A. Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity. Grand Rapids: Baker Academic, 2012, ch9.

<4> 参看 Irvin, History of World Christian Movement, 115-118.

<5> Noll, Turning Points, ch9.

<6> Robert, Dana L. Christian Mission: How Christianity Became A World Religion. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2009, 36-40. Bays, A New History, ch2.

<7> 同上。

<8> 参看 Brockey, Liam Matthew. Journey to the East: the Jesuit Mission to China, 1579-1724. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007, intro.

<9> 参看 González, Justo L., Cardoza-Orlandi, Carlos F.. To All Nations from All Nations: A History of the Christian Missionary Movement. Nashville, TN: Abingdon Press, 2013, 135-139.

<10> González, To All Nations, 181-194.

<11> 参看 Robert, Christian Mission, 32-36.

<12> 同上。

<13> González, To All Nations, 194-196. Robert, Christian Mission, 41-44.

<14> Walls, Andrew F. “The Translation Principle in Christian History.” In The Missionary Movement in Christian History: Studies in Transmission of Faith, by Andrew F. Walls, 26-42. Maryknoll, NY: Orbis, 1996.

题图:

弗朗西斯·沙勿略宣教路线图,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St._Francis_Xavier_-_Asia_Voyages.svg。

此文没有注脚的版本首发于2017年10月28日《橡树文字工作室》微信公众号:《一场被忽视的灵性复兴和宣教振兴》。

此文有注脚且经过进一步编辑的版本首发于《世代》第3期(2017年秋冬合刊)。

这里的题目为《世代》所加。

如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作,既有思想类文章,也有诗歌、小说、绘画。

《世代》第3期主题是“宗教改革”、世界观,却也有并非可以简单分门别类的文字。《世代》并不一定完全认同所分享作品的全部方面。

若有媒体或自媒体考虑转发此文,请通过微信或电子邮件与《世代》联系:kosmoseditor@gmail.com。

发表回复