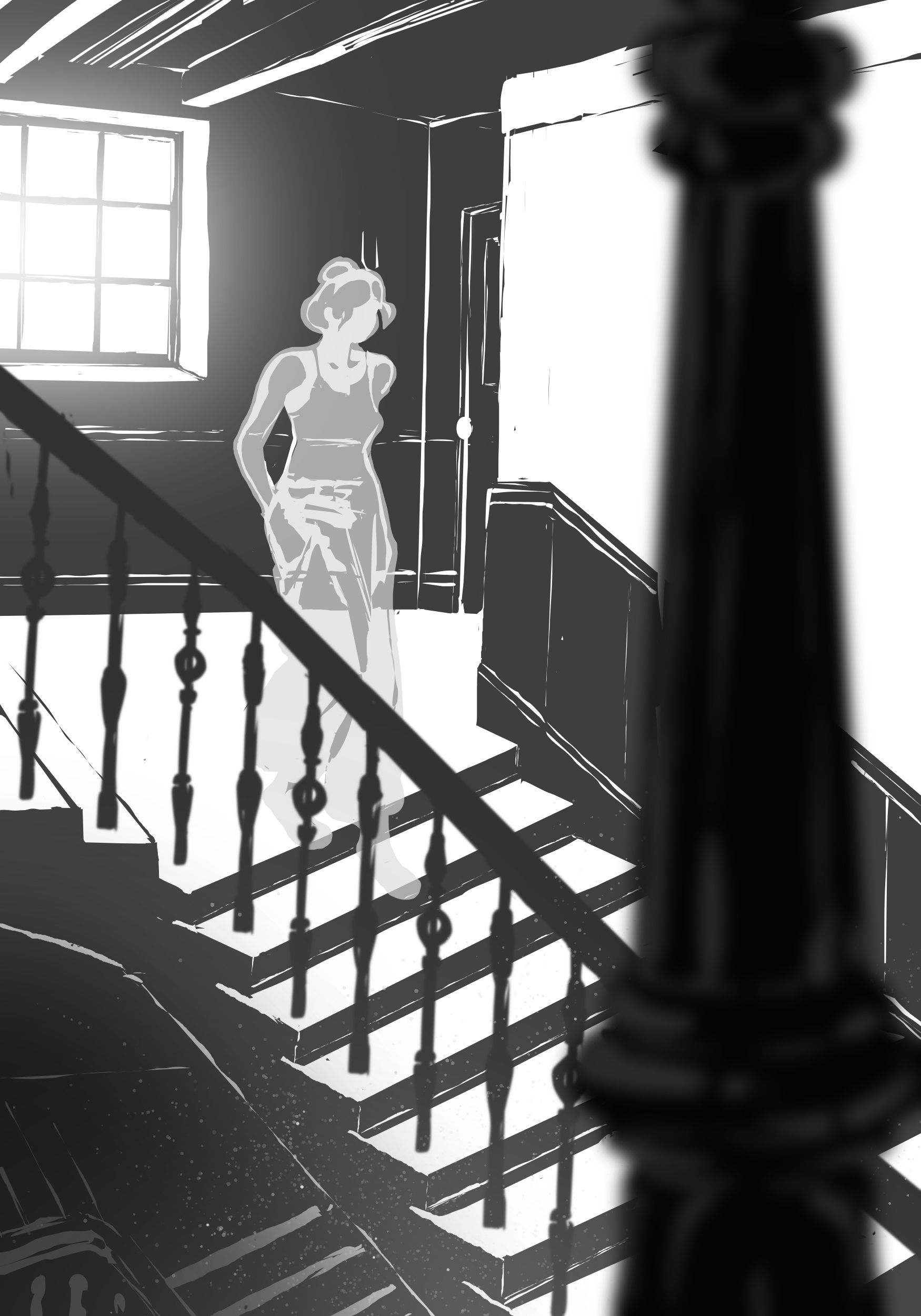

[“她无形的身体穿过门扉,下楼,游荡在凌晨行人稀少的大街上。”绘图:曹青]

名字不重要。

结婚以后,女人就会变成“某太太”,仿佛两个人当中,一个熔化了另一个。二人世界里,名字就更不重要了,除去颇具怀旧色彩的“亲亲”“宝贝”之类,“小笨猪”“小南瓜”这些外人看来亲昵得莫名其妙的称呼,却能让小世界生气盎然,还有一丝“我们对抗全世界”的壮烈感。

她知道有的女人挺介意这件事,不愿抛掉自己的姓氏,甘当“某太太”,但她不是那种女人。两个人在一起过日子,非过成两个人的日子,界限分明的,味道就淡了。她喜欢的日子就是目前这样的:清晨半睡半醒的迷蒙时刻,身边的床垫从凹陷回到平整,有时候丈夫会吻她,有时候不会,但总是轻手轻脚,害怕吵醒她;她醒来的时候,阳光往往已经从公寓的窗帘中间洒进房间,化为地板上晃动的暗金色光斑。她会从床上坐起来,觉得从未有过如此美好的一天,接着洗漱、更衣、做早餐;丈夫在书房待了半个早上,一定饿了,她每每有些过意不去,但丈夫从不抱怨,还体贴地表示,自己大清早思路比较清晰,而她当然可以睡到愿意起床的时间。不过多数情况下,她送早餐进去的时候丈夫是不会有任何反应的,最多含糊地哼一声,她就知道该把餐盘放在小桌上,沉默地退出去,掩上门。

然后她会处理琐碎的家务,然后午饭,丈夫短暂出现,常常吃得很少又钻回书房待着,所以她出门采购食物和日用品时,会特意看看商场有没有折价小甜饼干或蛋糕,好准备一顿糖分充足的午后加餐。她也尽力让晚餐在经济允许的范围内丰盛一些:她曾提议自己也去工作,但丈夫是个传统的人,她猜妻子不得不出门做工这件事会令他有些羞耻——当然他是从未明说的。况且这样一来,一日三餐和打扫恐怕就不得不雇人了,又有谁能比她做得更贴合丈夫的喜好呢?

他们之间早已达成了默契:灵感是位娇贵任性的女神,他负责呼唤和静候,她负责让周围的一切随时光平平稳稳地流逝,不去打搅女神捉摸不定的降临安排。

今天却有点儿不对劲。

首先,她醒来的时候卧室里一片昏暗,家具是深深浅浅的灰黑色,棱角几乎看不见,与背后的墙纸混成一团,仿佛一幅淋了水被毁了的画。她微微一动,被突如其来的头疼吓了一跳。天花板也似乎旋转起来,闭眼也没用,只好摇摇晃晃地起床,去卫生间站了一会儿,又吐不出什么,只好摸黑绕过客厅的沙发和沙发上摊着的人——丈夫的同行和朋友顾先生——到厨房取一杯水喝。

“你也睡不着?”一个声音轻轻地问。

“不不······只是······头晕······”她虚弱地回答,缓缓转身面对晓菲——顾先生的室友。当初第一次在家里招待丈夫的这两个朋友时,她还闹过笑话,因为听说两位同居,就称晓菲为“顾太太”,惹得女诗人大笑起来。她现在想来还不禁脸红。

“第一次喝醉?哎,吃了这个,你就会感觉好些的。”对方递过半个指甲盖大小的乳白色药片,看她咽下去,接着不由分说地拉起她的手,灵巧地带她穿过屋内种种“障碍”,到阳台吹风。

果然太阳还未升起,从阳台往下看,世界睡眼惺忪。清新到近乎冷峭的空气,的确让她好受些了。

“昨晚——”晓菲点燃一支烟,突然开口又停住,若有所思地盯着她看了一会儿,最后像是决定换了话题,说,“你知道你丈夫的上一本小说很受一些人的追捧吧?”

她当然知道,虽然那本小说两年前就出版了,之后多的是报刊专栏时有时无的短文约稿,下一部长篇新作迟迟不见动静。

“所以,可以想见,有几个特别狂热的女书迷。”

她不明白晓菲为什么突然说这个,要不是习惯了对方通常直来直去的行事风格,她会以为那话中含着自己无法理解的恶意。多数时候她的确理解不了丈夫和朋友聊的那些“主义”“存在”“他者”,她从来插不上话,但丈夫说她是最好的倾听者,而且这样的她才与众不同、让他喜欢。

“他最近整天待在书房里,不太想别的,”她说,“只希望这些人不会打扰他。”

她觉得晓菲的眼睛里浮现出某种怜悯,但也许是光线的缘故,因为此时第一缕阳光刺破了天际的珍珠白。

“啊呀!”晓菲突然惊叫,“你——你的手是透明的。”

她莫名其妙,但特意看了扶着栏杆的手。仍然是她的手,略显苍白而已。

“刚才······我······好像透过你的手看到了下面的铁锈······不不,一定是光线,这不可能······抱歉吓着你了。”

大约是累了,她想,昨夜大家熬得太晚,晓菲应该没怎么睡。虽然,她好像不太能记起他们聊了什么,对自己多喝了几杯的印象也十分模糊。不过从以往的情况来看,她多半忙着端茶送水、准备夜宵,不在房间里。

但当天晚些时候,和丈夫送走了朋友之后,她发现握着的水壶手柄的橘色,隐约浮现在手背中央。

她没有尖叫。

“异常”好像衬衫上的褶皱,熨平就好了,先挨过今天,希望明天一切恢复正常,假如没有恢复,也没什么关系。她不紧不慢地切着为晚餐预备的土豆,转着这样的念头。心中的笃定感令她小小地惊讶,仿佛自己潜意识里知道这件事会发生,也知道这件事会导向何种结局。

若是握住刀柄没有那么难就好了。她得特别集中注意力,才能不让拿住的东西掉穿手掌落到地上;她的脚不小心撞到了桌腿,但不如想象的疼,仿佛脚趾直接穿过了木材(当然她并没有特意观察);晾晒衣物的时候,她差点失去平衡,摔下楼去——可能是栏杆对不是实体的身体部位无效——有点儿吓人,但也有点儿刺激,她好久没遇见好玩刺激的事了,发现自己嘴角往上翘了一下。

晚餐后,她照例编织,一旁的丈夫心不在焉地听着广播。针不停地从手中滑脱,她只好放弃,说自己累了,准备上床休息。经过丈夫身边时,丈夫凑过来吻她的脸颊道晚安,她第一次没有接收到皮肤上湿润的触感。

接下来的日子仿佛是在云上和梦中度过的,她变得虚幻的次数越来越多,力气也小了,买菜的时候,一次只能掏出一个硬币。身后其他顾客发出不耐烦的哼声,她小声道歉,但第一次没有感觉特别抱歉:这是她的生活了,她会耐心地忍受下去,不是任何人(包括她自己)的错。

一个新的早晨,她睁开眼,发现自己并没有躺在床上,确切地说,是飘浮在离床单几厘米的空气中。她赶紧看一眼睡衣,还好好地穿在身上,只是随身体呈现出雾气般的透明效果,她松了口气;先前担心过,会不会出现飘在空中的外套,或者完全穿不了衣服的情形,现在她可以安心了。

只是这样一来,她叹气,就没法给丈夫做早餐了。她最好去书房提醒他。

“亲爱的,”她站在他身后喊。她不是故意不敲门就进来的,门对她而言形同虚设。丈夫回头,语气不悦:“不要在这时候打扰——”他没能说完这个句子,因为他透过妻子的身体,看见了门后挂的背包和外套。他的面色瞬间惨白了,像任何一位温柔地关心着妻子的丈夫一样,上前拉她的手,却什么也没握住。

他发出了一声尖叫。

“你这样多久了?”他抱着头,试图把现实挡在外面。

几个星期吧,她是逐渐变成现在这样的。

“现在该怎么办?”

他的问题浸透了绝望的颜色。她一阵心痛,连忙宽慰说,自己想过了,家里暂时还有些留存的食物,他可以先做炒蛋和烩菜,简便又管饱,之后如果他愿意,她可以告诉他去哪里买肉买米和蔬菜水果,每回也就那么几个店。至于其他,她一直很惭愧自己的厨艺连复杂一些的菜色都不太行,而他那么聪明,一定学得比她快、比她好。如果不嫌弃,她也可以先告诉他几个普通家常菜的烹饪步骤,她会在一旁看着的,别担心······

“好吧······好吧······”丈夫没等她说完,就飞也似地逃回书房,在那里待到天黑。而她静静等在客厅,直到丈夫再次出现,打开冰箱寻找食材,期间努力躲避她的目光。他敲开蛋壳时用力过猛,不少碎片落进了蛋清里,只得一点点挑出来;番茄汁水溅得到处都是;煮饭加多了水,之后收获的可能是粥。他不快乐,所以她什么都没有说。其实,她为丈夫骄傲,因为他面对突然降临的厄运,只用了一天时间就重新振作。并不是所有人都能如此镇定自若的。

唉,要是自己能维持实体更久一点就好了。她仍在思考自己变化的原因,尤其试图回想那个醉酒的夜晚,因为那似乎是一切的开端,但记忆仿佛给笼罩在了浓密的灰色烟雾中,看不清、摸不着。

丈夫带着她列的购物单上街了,回来以后问是不是涨价了,因为他用那些钱无论如何买不齐单子上的全部物品。她这才想起一些细节忘了交代:去肉店要找那位看起来吓人的伙计而不是店主,那人脸上有一道疤,但心很软,愿意多给她些边角料;商场周二有临期食品特卖,就在角落的柜台;街对面的日用品商店,如果一次买三盒洗衣粉,可以打折,但只给熟客优惠。

“那花呢?”他问,“就是你放在梳妆台上的。”

哎呀,肯定不是买的啊,她不会把钱用在那上面的。从超市回来,路上会经过一个小公园,小孩子在那里玩滑梯和跷跷板,她会在长椅上歇脚,但最漂亮的还是树下的野雏菊······

“哦。”丈夫打断了她。她很理解,因为今天他还得洗衣服、收拾房间——假如他不想被灰尘淹没的话——又大半天不能写作了。

“我很抱歉。”她说。

那以后,丈夫出门越来越频繁了,如果她问,他就回答去朋友家吃饭,或者下馆子去了。她无所事事地从一个房间飘进另一个房间,有时候靠在窗边,看外头的光线一点点变暗。

后来晓菲他们又来了一次,她和丈夫都同意她现在的样子会把人吓坏,于是她适时躲到了窗帘后面。丈夫含糊其辞,对朋友们说她回娘家探亲了。晓菲低声嘀咕了一句,听起来可疑地像“干得漂亮”。两位男士大概没听见,开始聊最近上市的一个实验写作文本。

无论灵感女神的脾气如何,掌管“坏运气”的那位神祇一定比她更怪:朋友们走后没多久,卫生间地漏的下水道毫无征兆地堵塞了,水漫得到处都是。丈夫自然打算找公寓主管,她好心提醒他,那位主管连楼上那户病人家的暖气片都拖了一个月才修,是不会有心思关照他家的下水道的。

“上一次难道不是你催他修的?”丈夫觉得不可思议。

不,那是她自己实在等不住,拿了手电筒和长细杆,挑出一团毛发······

丈夫脸上愤怒的神色,令她极为感动。“不能就这么算了。”他说,转身下了楼。

她等到日影西斜,丈夫才气喘吁吁地回到家,脸色阴沉。看来是没希望。她正想安慰,他突然进卧室取了提包和几件衣物,冲出了门。只有她不知所措的表情让他停了一步,飞快地解释:“我先去旅馆住一夜,再想办法找人来修。”

然而一天,两天,三天过去了,他没有回来。而他再次推门的时候,已经看不见她了——她完全透明了。

自从她不在实体世界中生存,她就不再感到饥饿和干渴了,只是有些疲惫;并非那类大汗淋漓后舒畅的疲惫,而是一种轻盈的、弛缓的、耳朵发沉的、裹在云雾里的疲惫。她闭上眼,再睁开,好像就已经过去了几天甚至几个星期。她不知道实际上过了多久,也不在乎了。

一天,她被门锁转动的声音惊醒,看见丈夫小心翼翼地进门,去书房收拾了纸笔,抱起打字机和几本书,装进手提袋里,又转去卧室,打开衣柜,挑了更多的衣裤鞋袜,也装好了。

“哇,你住的地方是这个样子!”一个女声叫道,“我早就想参观大作家的房间了。”

她和丈夫都吓了一跳。丈夫东张西望,好像想确认她是否在屋里,随后板起脸,有些生气地对闯入者说:“你进来干什么?我明明让你在楼下等。”

“哎呀,家里又没人,有什么关系呀。”女孩二十多岁的样子,年轻得像清晨的露珠。在屋内大大咧咧地转了一圈之后,女孩趁他不注意,偷偷亲了他一口。他脸红了,但喜悦止不住地从眼睛里溢出来。

灯光闪烁了一下。又闪烁了一下。

他急忙推开年轻人,要她先下楼去,自己留下来,轻轻阖上门。“亲爱的,”他不确定地问,接着声音大了些,“你还在吗?刚才······不是你想的样子,我爱你,一直都只爱你。但最近的情况,唉,我得写书,实在没法住在这里,你也知道我需要人照顾······嗯······日常生活,但我发誓仅此而已,我和她之间什么都没有。你看,我一直戴着婚戒,你的倒是放在床头了······”

他停下了,大约是觉得不好意思,又补充说:“等我拿到新书的稿费,就去请医生,也许能治好你。等着我!”

他给了虚空一个飞吻,离开了。

夜晚带着铅一般的重压降下了。她栖身于沙发的阴影,回忆丈夫温柔的笑脸、眼角的细小皱纹、能融化她的拥抱,回忆野餐时他为她念诗,在她扭了脚时替她按摩,还有好多好多别的喜怒哀乐酸甜苦辣,终于在记忆尽头打捞起了那一晚,这回她没有放手——

“你知道你缺什么吗?一个妻子。”丈夫对顾先生说,口齿因为醉酒有些模糊。她去拿了新酒,正要推门,听见这话就停住了。她不是故意的。

“但不要找有野心的女人,她们要得太多了。”

她没有听清顾先生的回答,但大约包含了这几个字:“爱”“很难”。

“爱,”丈夫一副过来人的腔调,“你爱笔下的人物吗?把那种爱分一点给女人就行,她们反而更喜欢那类浪漫的东西。”

“哈!”这是晓菲的嘲讽。

“——你,晓菲,不算女人。我说的是那些普通人,你做出一点爱的样子,她们就会真心实意地对你好,这样你就有机会从琐事中解放出来,进行一些更有价值的活动······”

她没有把酒送进去,而是返回厨房,找出一只玻璃杯,倒了一杯,喝掉,接着又喝了第二杯、第三杯······直到有人出来,把她扶上床。

那天,沉入睡眠深渊前,她最后一个想法是:我想消失。

她再次醒来。

天仍然没有亮,不过也许已经是第二天了。也有可能是第二年。谁知道呢?不过一个从未有过的想法攫住了她:既然她现在几乎成了幽灵,好像去外面也没什么关系,不必闷在家里,反正没人能看见她。而且,家里还有什么呢?

她无形的身体穿过门扉,下楼,游荡在凌晨行人稀少的大街上,最终还是选择去自己熟悉的地方——那个有野雏菊的小花园。

她坐在树下,听树叶的沙沙声。她觉得自己没有睡着,但似乎搞错了,因为过了一阵,她感到有人戳她的膝盖,抬头,对上一个孩子的小圆脸。

“看,我就说她是真的!”孩子兴奋地转头朝小伙伴喊。

现在一群孩子围过来了,七嘴八舌地和她说话:“蓉蓉说她看到树下有个人!”“我看不像嘛,明明有点······像鬼啦,模模糊糊的。”“肯定是你该换眼镜儿了,明明就有个阿姨睡着了。”“所以我们都盯着看,看了一会儿你就不像鬼魂啦。”“我知道我视力不好嘛,别说了行不行。”

一个站在最边上、扎了两条小辫的姑娘怯生生地问:“你是仙女吗?”

“不,我不是,”她微笑着伸出手去,思索着该用哪一个姓氏作自我介绍。

(作者为兼职英文翻译)

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(kosmos II)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第22期的主题是“文化本位主义”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(kosmos II);网站(www.kosmoschina.org)

发表回复