[题图:威海卫陷落北洋舰队提督丁汝昌降伏图(实为北洋水师管带萨镇冰献降)(1895年),图片来自https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weihaiwei_surrender.jpg ]

作者按:本文为邓军博士2013年的博士论文《觅“信”的人:五四时期知识分子的“宗教感”》之第二章,重在阐述近代中国“三千年未有之变局”在于中国传统“宇宙—历史—道德”三位一体信仰结构的解纽,进而探讨近代中国知识分子从宇宙(朱谦之[1899—1972])、历史(陈独秀[1879—1942])与道德(恽代英[1895—1931])三方面重建信仰过程中,所引发一系列值得探讨的议题:何以反宗教的“宗教感”成为近代中国信仰重建的特征之一?何以古典宇宙信仰的建构以失败告终,而道德与历史最终与“主义”相结合?中国近代革命的献身精神与此有何关联?

“人之生死亦大矣哉!盖生必有胜于死,然后可生;死必有胜于生,然后可死。可以生则生,可以死则死,此之谓知命,此之谓英雄。”<1>

近代中国的转变伴随着一系列的幻灭:1895年甲午战争失败,带来对天朝上国的幻灭;1898年戊戌变法的失败,带来对清廷重振的幻灭;1911年后民初共和实践的失败,带来对现实政治的幻灭;1918—1919年巴黎和会的失败,带来对“公理胜强权”信念的幻灭。这些现实经验一层一层地冲击着近代知识分子的思想以及他们对世界的理解,传统儒家信仰也日形瓦解。为了理解五四时期知识分子的信仰选择和“宗教感”,我们有必要对近代中国的思想与精神背景做一个概览。

一、 宇宙、道德与历史的分离

美国历史学者舒衡哲(Vera Schwarcz)指出,甲午战争的失败,“使梁启超这一代人深信,中国传统的世界观存有缺陷。”<2>这里的传统世界观主要是指以儒家为主体的思维和信仰模式,其特点是宇宙、道德与历史合一的“三位一体”结构。具体而言,“宇宙论”需要通过道德与历史来彰显,而避免理论性的空谈;“道德论”需要上承宇宙之道,并在历史中实现;“历史论”则是宇宙之道的流行,道德的承载。这三者的合一,构成儒家思想与信仰的超稳定结构,提供传统中国人对自我、家国和世界的想象,为传统的心灵与政治世界提供了一套类似宗教的超越性价值与意义,也形成其特别的形而上学、道德实践论与历史观。人们生活于其中,无论是否能够感知宇宙、道德与历史之间的内在关系,但是知天、行道、立德,在历史中留名不朽,却实实在在成为传统中国人的普遍信仰。

梁启超(1873—1929)一代人感受到传统世界观存在缺陷,乃是深深体会到宇宙、道德与历史在近代的分裂,冲击了传统的形而上学、道德论与历史观,动摇了传统信仰的基石。这是“三千年未有之变局”的关键,也是中国近代思想史研究不应忽略的部分。然而,将这三者作为一个整体在思想史研究中却是阙如。即使有讨论近代中国信仰重建的论文,也多是就知识分子某个具体的选择来论证,千头万绪,缺乏对信仰结构本身的反思,就难以展现出近代信仰重建的脉络和整体图景。

[插图1:梁启超(1873—1929)流亡日本时期(1903年),图片来自wikipedia]

本文试图从信仰的核心要素出发,探讨传统的“宇宙、道德与历史”路径,在近代中国是否存在重构信仰体系的可能性?传统信仰资源与近代语境相碰撞,会发生什么样的变种?它们与近代中国革命的取向存在何种联系?在近代知识分子当中,朱谦之、恽代英和陈独秀极具特色地回应了宇宙、道德与历史三种路径,他们的思想资源、个人经历与信仰道路,都充分契合笔者提出的问题,这是选择他们作为个案的原因。

首先,我们要历史性地追述宇宙、道德与历史“三位一体”信仰结构的形成、发展与衰落。“三位一体”的模式说明中国人思维的“关联性”,这一特点最早由法国汉学家葛兰言(Marcel Granet,1884—1940)于1934年提出。他在《中国人的思维》(La Pensée Chinoise)一书中指出,“关联”是中国式思维的基本结构,并且中国文明是按照高度秩序化的宇宙架构原则展开的。<3>受葛兰言的影响,结构主义与人类学家列维—斯特劳斯(Claude Lévi-strauss,1908—2009)在1962年出版的《野性的思维》(La Pensée sauvage)一书中提出,在原始思维中存在一种“关于具体事务的科学”,它们将日常生活中经验到的具体现象关联起来,如动物、植物、人的身体、季节、气候、家族、天体等。这类事物的组合与关联,其目的在于把某种最初步的秩序引入世界。列维—斯特劳斯进一步认为对秩序的要求是一切思维活动的基础,也是早期人类思维的普遍法则。<4>其贡献不仅在于对早期人类思维的研究,更重要地是启发学者把宇宙与社会作为一个关联性的整体来研究。余风之下,李约瑟(Joseph Needham,1900—1995)、亨德森(John B. Henderson)、史华慈(Benjamin Schwartz,1916—1999)、葛瑞汉(A.C. Graham,1919—1991)、安乐哲 (Roger T.Ames)等海外汉学家以“关联性宇宙观”(Correlative Cosmology)对中国传统思想进行了论述。<5>

简言之,研究者们热衷于中国宇宙观的研究,其目的在于观察人们如何在宇宙中理解人类秩序。在宇宙中,最基本、最重要的关联是人与宇宙、政治与宇宙之间的类比, <6>这种类比是人类对自己所生存世界的想象,以及对秩序的渴望。人类在“宇宙现象与人类现象”之间来回,通过发现宇宙秩序来定位人类道德与政治秩序;反之,又通过对人类社会的观察,来加深对宇宙的理解。在这来回之间,宇宙被视为一种“拟人化”的宇宙,人被视为“拟宇宙化”的自我, <7>从而塑造了中国思想中最基本的“天人关系”,同时也表明传统关联宇宙观关心的是人类及社会政治事务,而非科学研究。

“三位一体”的关联性思维形成于晚周,在汉代成熟起来,在宋明理学中达致高潮。周代宇宙观承续殷商的宇宙观,殷商宇宙观具有强烈的宗教性,它将人间秩序镶嵌于神灵的秩序当中。殷商是一种“四方”宇宙论,“四方”代表异族,中心代表则是商王。它不仅是政治疆域的界限,也是祭祀和宇宙的划分。在神灵系统中,“帝”是最高权威的象征,也是商王族的至高神。在祭祀系统,“帝”不能作为直接的祭祀对象,而是通过直接祭祀四方来与“帝”沟通。因此,四方构成了一个多层次的宇宙观系统,以祭祀沟通“上”“下”。商王族通过垄断祭祀的地位而掌握宇宙的解释权,从而使“帝”成为其政治合法性来源的象征。殷商宇宙论下的政治具有神权色彩,其具体政治过程反映宇宙起源的过程,王国的空间组织对应宇宙的空间组织。<8>这种宗教色彩亦贯穿于日常生活当中,商人的空间与时间皆以祭祀作为标准,典型的就是商王的“亚型”墓葬,按照四方与中心的形象所造;日常时间如时辰、十天干、十二支、新月、年等,最初也都是为了安排祭祀。<9>然而,殷商宇宙论的道德化色彩并不浓厚,商王的政治合法性并不在于其是否具有德性,而在于其祭司的地位。

[插图2:王爱和,《中国古代宇宙观与政治文化》中译本封面]

周人承续殷商的宇宙论,其突破之处在于将商王族的“上帝”转变为具有普遍性、超越性特质的“天”。 <10>由于周取代殷商,存在政治合法性的问题,周人以“天命”的转移予以解释。这样,“天”不但具有超越意识,而且深具道德意识,并以统治者的“德”来解释天命的转移。这样,君权不再限于某宗某姓,而是基于神秘的天命与君王的“德性”与“德行”。 <11>看上去周人粉碎了商人的祭司权威与宗教气质,然而周人通过“天命”重新确立自己的宇宙中心地位,并作为“受命者”获得教主之地位。不仅如此,“天”将宇宙、道德与政治捆绑在了一起,天与人的沟壑被填平了。

周人以“天命观”为中心,开启了多层次的道德论与历史解释方式,“天命/宇宙、道德与历史”的三位一体模式形成。周人的“天命观”初衷在于解释自己的政治合法性,但是却为王朝终结埋下伏笔。孟子(前372—前289)发挥了这一思想,指出如果君王不德,便可革命,以新王取代。这带出一种兴衰更迭的“历史观”,需要指出的是,这不一定是循环的历史,而更多指向王朝的生命线索。同时,史华慈注意到《春秋》中存在两种历史观,一种是客观记录历史进程,包括政治的兴衰,一种是“非历史的”历史,保存超越时代的伦理、政治与生活的历史经验,所谓“以史为鉴”乃是认为历史时代虽有所不同,但背后所蕴含的道德精神与“理”却是相通的。<12>这两种历史观一直存在中国人思维当中,从司马迁(约前145—约前86)作《史记》到司马光(1019—1086)作《资治通鉴》,其目的皆在于鉴于往事,有资于“道”。这亦表明周人已经明确将“天命”看作历史的动力,而历史则通过道德实践来反映“天命”的运行。

在汉代阴阳五行的宇宙观推动下,传统历史观具有了“循环”的色彩。阴阳五行宇宙观的兴起,与周王朝末期权力的丧失有关。本来,周王朝处于“四方—中心”这个宇宙结构的中心,随着诸侯崛起,权力旁落,其从中心沦为“第五方”,这是一个非常有想象力的解释。<13>换言之,从四方到五行的转变可以看作是权力转移的一种隐喻。其中,邹衍(约前305—前240)具有标志性作用,他将五种元素相生相克建立起来,并构成一个循环的系统,五行的自然循环与政治、历史的循环相一致。汉代思想家进一步将其系统化和道德化,从统治者“五德终始”,到日常个人的五种德性,都被纳入到宇宙论的范围。这种循环带有某种必然性的色彩,从而使政治与历史亦带上循环论的色彩。

这种循环色彩带给古人一种对历史的通透直觉:不会特别乐观,毕竟“花无百日红”;也不会特别悲观,毕竟新的一轮还会开始;不会特别激进,毕竟上天不会坐视不管;不会特别无所为,毕竟“革无德者的命”是天经地义;不会没有理想,毕竟“黄金时代”曾经实现过;不会为理想头脑发热,毕竟王朝更替循环说明理想社会不可能持久。这是因为循环论中既包含进步的因素,又含有退步的因素。对于前者,任何黑暗的时代都有进到光明的可能;对于后者,自上古的黄金时代后,虽然每朝都有盛世或中兴,但是熟悉历史的人都会有一种生活于退步之中,离黄金时代甚远的感受。

岸本美绪(Kishimoto Mio)在分析顾炎武(1613—1682)的历史观时,认为其历史观既不是进步史观,也不是衰落史观和循环史观,而是着力于改变现状的实践。<14>岸本美绪试图打破现代史学的分析框架,进入历史人物自身的世界。的确,我们在论述传统史观的时候,要非常小心,但是我们仍然可以有节制地通过现代概念来分析其某种特征。重要的是,岸本美绪在顾炎武的思想中看到传统士人注重实践的层面。这并不意味顾炎武没有对宇宙和历史的看法,而是更注重在实践层面落实,这恰恰是儒家理论与功夫的辩证关系,最后落实到实践中去。

宋学的兴起亦得力于北宋五子对宇宙论的重建,朱熹(1130—1200)在前辈们的基础上建立了集宇宙、道德与历史合一的“理学”,从宇宙论而至心性论,而至道德实践。宇宙本体的“天理”是道德的来源,它亦极度强调个人修身与成德,并将政治看成人格的扩大,即所谓“修齐治平”。

[插图3:朱熹(1130—1200),图片来自wikipedia]

王阳明(1472—1529)的王学延续“理学”的思路,并在“万物一体”的宇宙论下,更侧重道德行动主义的一面。在历史观上,张灏先生认为宋明理学主流史观是天理的双层史观,即所谓“三代是天理流行,三代以下是人欲横流;三代是光明净洁,三代以下是漆黑一片;三代是公,三代以下是私”。 <15>天理、光明与公是理想历史的形态,是道德彰显的时代;人欲横流、漆黑与私是道德衰退的历史现状。宋学将“为己”之学发展到极致,“人”唯一的限度就是要按天行事,在历史中发挥作用,因此在衰落的历史当中,“圣人可学而至”的道德理想主义弥补“非三代”的绝望感,予人以进取精神,这是宋明士人的一个特点。

清代汉学兴起,宋学不张,义理层面的东西退居后台,但并不意味着其被抛弃了,而是成为某种不触及的存在。可以看到,从周代到晚清,朝代更替变换,儒道佛等势力此消彼长,而“天道/宇宙、道德与历史”的一贯解释模式抚平了历史的变化沧桑,成为传统中国人心中最稳固的信仰。

至晚清,宇宙、道德与历史开始呈现分裂的趋势。这个裂缝开始于对现实政治的怀疑,而传统政治的合法性是系于汉代以来的宇宙性权威,这种怀疑波及传统宇宙论及其道德伦理层面。随着西学的传入,人们逐渐认识到宇宙是一种客观的存在,是物理学的研究对象,是可以通过观察等科学手段获得的“知识”,其背后不存在超越性的上帝或义理。宇宙在“三位一体”中失落最早,它使得传统道德伦理、历史的自我理解都变得可疑起来。某种意义上,近代思想的转型很大部分在于传统宇宙、道德与历史彼此关联的思想结构的分裂。一方面,它们的分裂使它们各自的存在变得不自足;另一方面,近代知识分子试图分别从宇宙、道德和历史的角度出发,试图要建立一个面对自身与世界存在的信仰,以化解心灵与政治的尴尬与危机。

从出版业到学术界,宇宙作为一种科学的观念不断渗入知识界与一般读书人中。1876年,英国人傅兰雅(John Fryer, 1839—1928)开始编辑近代最早的科技期刊《格致汇编》,向中国人介绍近代天文学、力学、地质学、地理学、热学、光学、电学、化学、植物学、动物学和人类学等学科的基本常识。其销售范围甚广,在全国有将近70个代售点;其销量每期都超过3000册;晚清知识分子孙宝瑄(1874—1924)、蔡元培(1868—1940)、梁启超等皆有阅读此刊的经历。<16>

[插图4:傅兰雅(John Fryer, 1839—1928),图片来自wikipedia]

民国时期,《东方杂志》自杜亚泉(1873—1933)1911年任杂志主编后,便开辟“科学杂俎”专栏,普及科学知识。《东方杂志》的发行商商务印书馆更是出了一系列普及基本科学知识的小丛书。其中关于“宇宙”略举几本,如周昌寿(1888—1950)《宇宙论》、崔朝庆(1860—1943)《中国人之宇宙观》等等。翻译作品,如洛奇(Oliver Joseph Lodge,1851—1940)的《宇宙与物质》、爱丁顿(Arthur Stanley Eddington,1882—1944)的《膨胀的宇宙》,莫礼逊(A.E. Morrison)《科学的新宇宙观》,哥白尼(Nicolaus Copernicus,1473—1543)的《宇宙之新观念》等。同时,知识分子已经开始以科学的眼光来审视传统宇宙论。陈钟凡(1888—1982)出版于1933年的《两宋思想述评》,对两宋最重要的思想家都开出一节“宇宙论”,主要探讨宇宙生成问题、数理问题等等。在评价张载(1020—1077)思想时,陈钟凡感叹:“惜后世祖述无人,致其传不能发挥光大,诸夏科学之无进步,此其绝大原因”。 <17>这一研究已经明确以科学标准去对待传统资料。近代科学的兴起,使传统宇宙论更无法回头。然而五四时期的朱谦之却抓住宇宙论不放,试图重建关联宇宙“信仰”,为心灵与政治找到超越之源,这条路是否还走得通?

随着宇宙论作为秩序之源失落,既有道德伦理也开始遭到质疑。不可否认,在晚清兴起一股道德严格主义,以倭仁(1804—1871)和曾国藩(1811—1872)为楷模,他们重申理学的经世与道德理想,以严肃的修身与克己为出发点。然而,这一氛围在半个世纪内被摧残得满目疮痍,“道德衰落”“人心败坏”的记载不断出现在近代文人的文章中,其原因在于“道德不道德之判决,在力不在理”。 <18>没有“天理”的道德,面目可疑;以功利或强权为主导的道德,却面目可憎。那么,道德的出路何在?道德能否作为其自身存在的理由?还是重新为道德找一个超越之源?恽代英浸染于理学的教育当中,当他期待以“修己”作为经世的出发点时,必须面对一个极为困难的问题:没有“天理”的道德能够走多远?在其身上可以看到“道德之源”轨迹的变化:起初他以为成为好人便可作为道德的理由,之后在基督教的刺激下,他以“良知”作为道德的基础,最后他以神圣化的“主义”作为道德的支撑。这个轨迹是一代知识分子的心路历程,并且诠释了“道德必然导致宗教”这个命题。

胡适(1891—1962)曾说:“到了达尔文出来,演进的宇宙观首先和上帝创造的宇宙观起了一个大冲突,于是三百年来不相侵犯的两国就不能不宣战了”。 <19>对于近代中国来说,其对传统宇宙观与历史观的冲击亦不小于西方。演进的宇宙论改变人们对历史的看法,历史不再是天理的流行,而是不断演化的进程。在梁启超的介绍下,历史成为一个有目的的进步过程,“进化者,向一目的而上进之谓也。日迈月征,进进不已,必达于其极点。凡天地古今之事物,未有能逃进化之公例者也。”<20>尽管存在章太炎(1869—1936)的“俱分进化说”,即“若以道德言,则善亦进化,恶亦进化;若以生计言,则乐亦进化,苦亦进化。双方并进,如影之随形,如罔两之逐景”, <21>严复(1854—1921)的“三百年之进化,只做到‘利己杀人,寡廉鲜耻’”**,但主流仍是对历史发展怀揣信心。没有“天理”的历史,似乎在历史进步论中找到了依托与希望。陈独秀等人更是试图以“历史”作为“大我的生命”,使有限的“小我”得以不朽。这样,“历史”成为一种宗教的存在。

简言之,儒家宇宙、道德和历史“三位一体”的思想是传统心灵与政治秩序的基础,是儒家得以成为一种类似宗教的“信仰”之所在。近代中国的政治危机及西学的冲击导致这三者开始分裂,一环扣一环:儒家信仰发生动摇,超越世界的意义在丧失,传统世界开始分裂。有意思的是,五四知识分子却分别从儒家信仰中最核心的宇宙、道德和历史入手,重建“信仰”,且看他们如何从三分之一画成一个信仰之圆。

二、 近代中国的宗教“兴趣”

伴随着宇宙、道德与历史的分裂,晚清信仰世界也在发生变化,其最引人注目的是佛教的复苏和基督教的刺激。它们在宗教层面提醒近代知识分子,收拾旧信仰,重建新信仰,必须有宗教的维度。

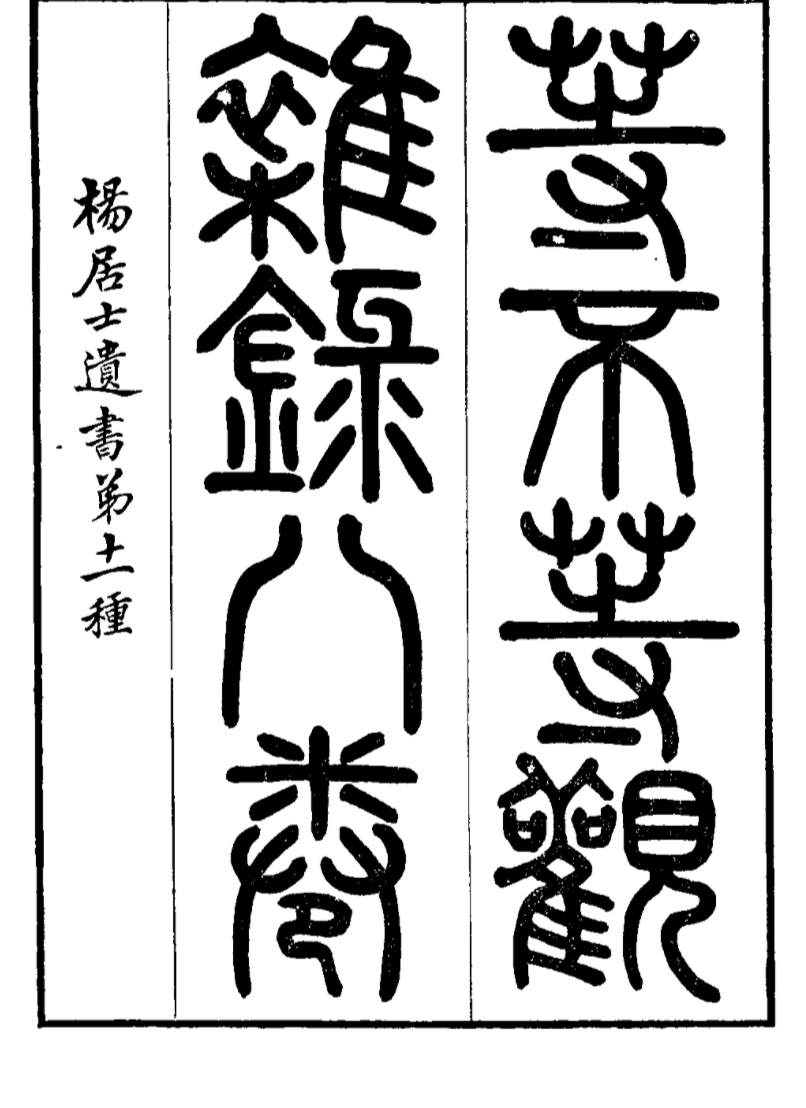

“晚清思想界,泰半喜研究佛学” <22>,开风气者为杨文会(1837—1911)。他最大之贡献在于多方找回中国已经失传的佛典,并开设刻经处重印典籍;他重新唤起佛教界及学界对唯识宗的重视。<23>杨一语道破其弘扬佛法之究竟:

“且就目前世界论之,支那之衰坏极矣。……此为乱之极、治之始也。……治乱循环,如是而已。……欲醒此梦,非学佛不为功”。 <24>

[插图5:杨文会,《等不等观杂录八卷》扉页,见《杨仁山居士遗著》第7册,金陵刻经处,1917年,图片来自古籍网http://www.bookinlife.net/book-35769.html]

这里有三层意思,一是杨文会深感晚清乱世之痛苦,这是特定的经验;二是尽管杨文会是佛教徒,但亦接受现实世界“治乱循环”的历史观念,这是恒定的经验;三是欲脱离前两者之有限与无限痛苦,必须振兴佛教,以获得根本之解脱。可以看到,杨文会传播佛学,带有强烈的“救世”色彩。这“救世”既有根本性的精神救赎,亦有此世的改造之愿。其后学谭嗣同(1865—1898)、章太炎、梁启超等研究佛教,或看到佛学的积极精神,或看到规范伦理的作用,或看到恢复秩序的功能,都与他们的“救世”情怀有关。可以看到,晚清佛教的复苏与晚清社会由治入乱是同步的,佛教的救世色彩与中国知识分子的经世关怀在此合为一体。

晚清佛教的复苏,是在儒家信仰衰落的背景下发生的。儒家压制性权力的逐渐丧失,为佛教的发展提供了空间。换言之,儒家信仰衰落留出来的空洞,再次将信仰或宗教问题推到了前台。这里并不是说,佛教的发展必须以儒家衰落为前提,明末居士佛教的兴起便是在宋明理学抬头的刺激下发生。<25>这里要说明的是,儒家与佛教的命运是交缠在一起的,一方的发展与衰落对另一方都会产生相当之影响。在其历史轨迹中,可见一斑。魏晋至唐代,佛道的发展危及儒家的存在。儒家的缺点在于它无法给予关于生命与宇宙系统的解答,尤其是在生命意义方面;当然,大乘佛教的缺点也为儒家提供了自我改造的机会,禅宗发展到宋代已经逐渐从关注本真问题转向坐禅等技术性问题的讨论,其方向越来越狭隘。<26>宋代思想家得以大大吸收佛教关于生命与宇宙、生命意义的内容,进而建立新儒家的宇宙人生信仰体系与佛道相抗衡。可以说,宋代儒学主导地位的逐渐确立,是在佛道的砥砺中实现。宋代以后的儒家,始终与佛教保持微妙的关系,但拒绝承认自己与佛道之间曲幽的关系,更是公开排斥佛道。这样,中国近世社会形成了一个以儒家为主体而不言及宗教的“信仰世界”。晚清儒家信仰的衰落,使得长期被压抑的佛教得以获得伸展的舞台。本文的两个人物恽代英和朱谦之深受佛学的影响,恽代英的日记,长期记录其佛学课程及养生之道,而朱谦之更是将佛学作为其生命与理论的底色。

佛教的复苏与对外部世界的理解也有关系,即如何理解西学和看待日本明治维新后的兴起。<27>他们通过佛教来理解科学,正如梁启超所说谭嗣同是以唯识与华严来会通科学, <28>从而破解西方科学之神秘,并且也似乎弄懂了西方科学。同时,葛兆光认为晚清知识分子误解了佛教对日本的影响,他们认为近代日本的发展与佛教的精神救赎与社会振兴有极大关系,故此欲在中国复制这种作用。中国的内忧外患共同营造出一幅佛教复苏的迹象,到1920年代,这种兴趣仍然在知识分子中存在,甚至连基督教学者王治心(1881—1968)都感叹:“试观今日的智识阶级,十九都表示对于佛学的欢迎。……不研究佛学,不足以传道”。 <29>这样,我们可以理解何以本文的两个人物恽代英和朱谦之都深受佛学的影响。

当然,我们必须对佛教在近代的复苏持一个审慎的态度。佛教在晚清所引起的兴趣主要是在上层知识分子当中,甚少有人真正将佛教当作信仰,而更多是当作一种学问、资源或人生境界,因此霍姆斯・维慈(Hemes Welch)认为近代并不存在“中国佛教的复兴”。 <30> 然而,正是这种不纯粹,反倒使佛教的宗教精神顺利里渗透到知识分子的意识当中,“以身饲虎”的慈悲、殉道的悲壮正是近代知识分子精神充满“宗教感”之所在。因此,在后文看到朱谦之以一身担当宇宙的豪情时,无须过分惊讶。

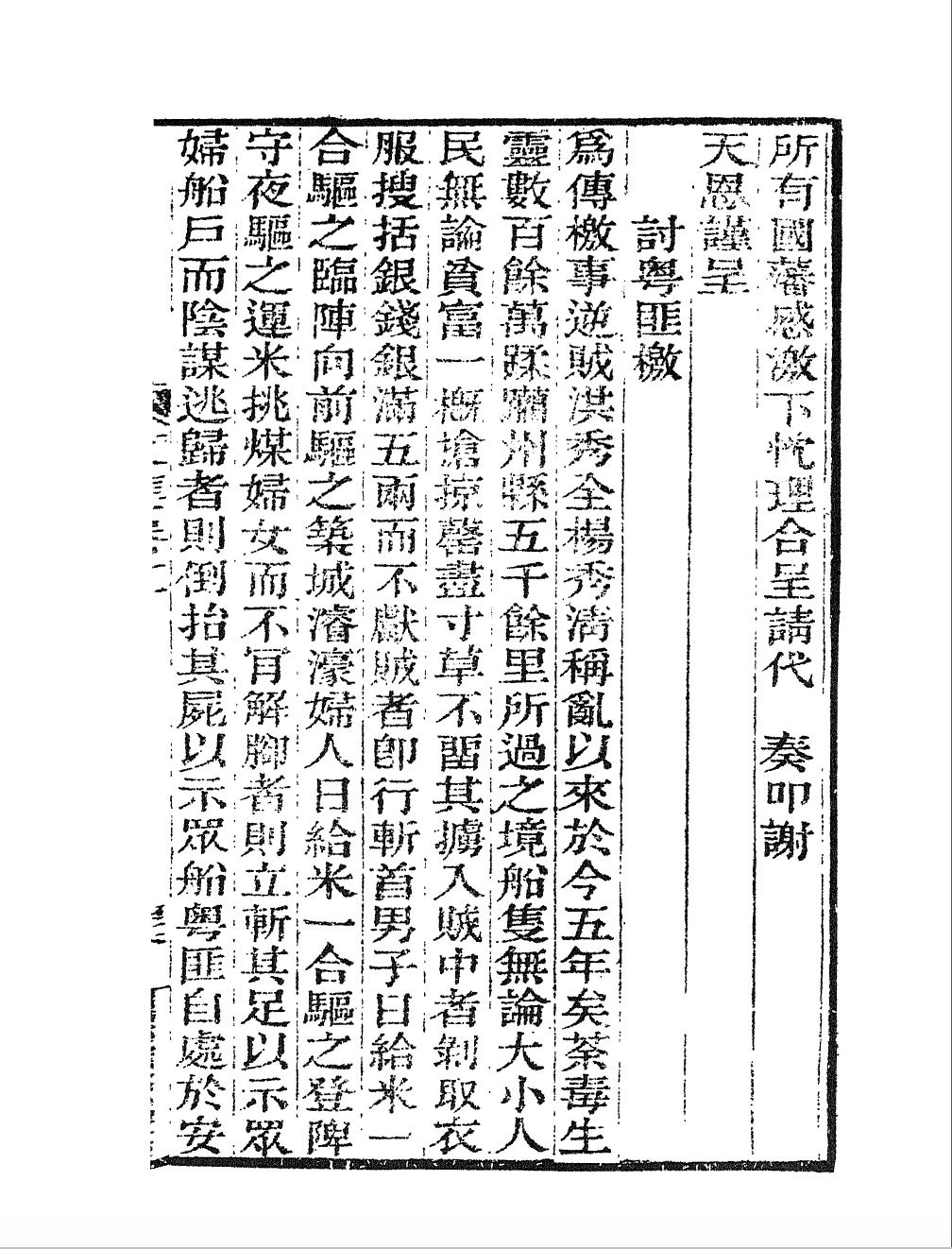

近代中国另一个不能忽视的宗教力量是基督教,它在多方面影响了中国近代社会与知识分子。鸦片战争从外部掀开中国近代的序幕,打开基督教在中国合法传播的途径,基督教遂将教育与社会服务渗透到社会各个层面。太平天国从内部宣告王朝的末路,也第一次将基督教与中国“革命”紧密联系在一起。无论天平天国在教义上是否纯正,但是它从领袖到士兵,从上层结构到基层军事组织,都是以基督教作为名义。王治心先生注意到,太平天国的迅速发展在于其宗教信仰与组织:军队宗教化,军人充满宗教牺牲精神,每遇战事,莫不英勇献身,相信死后能进天国。<31>换言之,太平天国运动短时间内凝聚如此大的力量,得益于宗教精神的推动。<32>随着太平天国的失败,基督教尽力撇清与太平天国的关系。这样,太平天国逐渐成为一个与基督教无关的农民起义。然而,回到历史当中,我们发现它与历史上所有农民起义一样,都以民间宗教作为后盾,这一次扬起“革命”动力的是“民间化”的基督教。<33>太平天国的“无父无君”激起了传统士人的反对,曾国藩深感震惊“此岂独我大清之变,乃开辟以来名教之奇变,我孔子、孟子之所痛哭于九原,凡读书识字者,又乌可袖手安坐,不思一为之所也。”<34>可见,基督教作为洋教刺中了上层知识分子的痛处,也为正统士人所不接受。这也注定在近代反传统的背景下,基督教将与中国革命发生千丝万缕的联系。

[插图6:曾国藩,“讨粤匪檄”,《曾文正公文集》卷二。版本信息参见https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Sibu_Congkan1892-%E6%9B%BE%E5%9C%8B%E8%97%A9-%E6%9B%BE%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%85%AC%E8%A9%A9%E6%96%87%E9%9B%86-4-3.djvu&page=92]

与曾国藩一代的士大夫不同,19世纪末出生的知识分子在儒家信仰衰落的环境中成长,有些更直接在教会学校受教育,他们更能领会基督教精神之所在。对他们来说,基督教切中要害地提出了三个问题:一是积极的救世关怀;二是“神圣性”问题;三是牺牲精神。

与佛教的复苏类似,基督教充满苦难的“救世”形象能够引起知识分子的共鸣。以孙中山(1866—1925)为例,他是近代革命的先驱,少年时代在教会学校读书,受感信教,热衷于传教活动,希望通过行医传道。当读到《旧约》中摩西历经四十年磨难,带领以色列人出埃及,进入流着奶与蜜的迦南地时,孙中山大为激动。他认为受苦的中国不正像在埃及受苦的以色列人,“我孙逸仙岂不能令我汉族脱离鞑虏而建新国乎?” <35>于是,孙中山在传教与建立新的中国之间建立了类似的神圣性。正如孙中山的传记作者林百克(Paul Myron Linebarger,1913—1966)所说,孙中山后来虽不在公开场合谈及宗教,但其革命行动主义却是效仿耶稣的救赎使命。<36>据王治心统计,民国成立后最革命的广东政府,任职人员中信徒的比例高达65%以上。<37>可以看到,基督教因其救世的行动主义,已经吸引上层知识分子的注意力,而非像太平天国时期仅限于民间底层。这里想要说明的是,中国近代革命中具有不可忽视的宗教色彩,革命行动主义与宗教精神是个双生子。或许只有在宗教激励下的革命,才能爆发出“乱世”所期待的力挽狂澜的奋斗精神。亦或许革命若没有宗教色彩,则难以激起牺牲的精神。维慈曾做过一个有趣的描述:

“佛教徒视道教为迷信;儒生视佛教为迷信;基督教把佛道都视为迷信,而他们自身又被儒生和共产主义者视为迷信。”<38>

反过来,这说明它们都视自己为真信仰。将儒道释、基督教和共产主义放在同一个层面比较,本身就深有意味。

基督教提出的一个新问题是:无论是革命还是改革,必须具有神圣性。在中国的语境里,超凡入圣指的是人的道德境界,也意味着人在与“天”的合一中获得超越性的意义。在基督教中,神圣是上帝的属性之一,他要求他的子民与凡俗的世界分别开来,归向他,过圣洁的生活。这两者的相似之处在于“神圣”的来源是超越性的,皆相信日常生活对“成圣”具有相当重要性。不同之处在于中国人认为圣人虽不容易达到,却存在可能,但对基督教来说,人具有原罪,不可能圣洁,其重点在于其人、其事要以神为中心,其所从事的事业便具有神圣性。

从理论上说,儒家的每项事业都应符合天道,具有神圣的尺度,但是却缺乏基督教那种强烈而急迫对神圣性的诉求。随着儒家“天道”超越性的消失,改良或革命事业的神圣性便成为一个问题。在基督教的对照之下,孙中山认为中国社会的害处是没有一个进步宗教。恽代英在与基督教青年会接触后,发现中国人做事容易失败,就是因为不神圣。<39>反宗教的陈独秀在细心阅读圣经后,备受感动,发现革命者如果没有耶稣崇高的精神,革命事业如果不能建立一个新宗教,必不能成功。<40>这三位一位是国民革命之父,一位是早期中共以中国“甘地”著称的烈士,一位是中共缔造者、一生革命又被革命抛弃的革命者,他们不约而同地注意到近代中国革命的成功,有赖于事业的神圣性。此时,神圣性即正当性。如果没有的话,也必须努力制造革命的神圣性。

最后一点是牺牲精神。儒家有强烈的入世色彩,也有知其不可为而为之的勇气,历史上也不乏殉道之人,但这都是“上德”之人所为,有极强的精英意识。然而,基督教树立了耶稣作为牺牲的榜样,在耶稣之下便是平等主义,信徒不分地位与学识,都可以身殉道。可以说,一部基督教史就是一部殉道史,但我们很难这样形容儒道释的历史。基督教的这种牺牲精神令近代中国的“反宗教者”颇为神往。我们常常看到一些看似矛盾的资料,知识分子一边在反宗教,一边又在称赞基督教精神。实际上,它们反对的是基督教会,而非基督教的精神,他们对耶稣的人格推崇备至。如在1922年“非基督教运动”中,陈独秀站在反基督教的立场,赞成宣言:

“我们自誓要为人类社会扫除宗教的毒害。我们深恶痛绝宗教之流毒于人类社会,十倍千倍于洪水猛兽。有宗教可无人类,有人类应无宗教。宗教与人类,不能两立。”<41>

[插图7:陈独秀(1879—1942),图片来自wikipedia]

但是,陈独秀又认为耶稣教给我们“崇高的牺牲精神,伟大的宽恕精神,平等的博爱精神”,“科学家不曾破坏,将来也不会破坏。”<42>同时代的李大钊(1889—1927)与胡适,莫不如此。李大钊认为:“东方之宗教,是解脱之宗教;西方之宗教,是生活之宗教。东方教主告诫众生以由生活解脱之事实,其教义以清静寂灭为人生之究竟。……教堂中之福音与祈祷,皆足以助人生之奋斗。”<43>胡适亦认为基督教的真精神就是自我牺牲,就是爱。他们说的是基督教,心里想的都是近代中国的种种缺乏。

简言之,佛教与基督教进入近代知识分子的视野,是在儒家信仰衰落的背景下发生的。佛教与基督教的“救世”精神与近代中国的现实相契合,它们的宗教献身精神为失去方向的知识分子所渴慕。宗教的超越维度及其精神,对现实构成强烈批判,亦符合知识分子对时代的诊断。同时,两教也提出一个问题:如果革命没有宗教性与神圣性,是否有成功的可能?本文将通过朱谦之、恽代英和陈独秀的信仰历程,来试图回应这些问题。

三、 牺牲与殉道的热望

宇宙、道德与历史的分裂瓦解了儒家信仰的基石,也预示了近代知识分子精神上的分裂。然而,知识分子正是在这种分裂中,努力吸收新内容,融构一个新的信仰体系。同时,他们更渴望一种行动主义:在行动中召唤时代的担当者,以个人的历险与献身制造出一种浪漫的殉道神圣性。“以牺牲行动救赎时代”成为晚清以来知识分子的一条精神线索,也是理解中国近代革命的一条主线。

在晚清知识分子中,最能彰显这种“烈士精神”的就是谭嗣同。作为一个典型的传统儒家士人,谭嗣同秉持儒家“天人合一”的宇宙观及其道德理想主义。然而,站在时代的十字路口,旧学新知一起散落在其面前,谭努力使它们获得平衡。谭自幼学习算学,后尽读西方格致之书,以调和科学与算学。自跟从杨文会学佛法后,谭嗣同之学发生一变,“治佛教之‘唯识宗’、‘华严宗’,用以为思想之基础,而通之以科学”,又以儒家今文学通之于佛教。<44>

[插图8:谭嗣同(1865—1898)和他的《仁学》,图片来自http://www.bookinlife.net/book-299479.html]

30岁左右,他开始与基督教人士交往甚从,特别重视基督教的“灵魂”以及博爱与平等的观念。传统儒家的格局明显已经无法容纳谭嗣同思想中的儒学、佛学、基督教和科学,他需要在坚守儒家立场的同时,将它们融会贯通。这样,谭嗣同在《仁学》当中,以儒家“天人合一”的思想为基础,吸收佛教的轮回之说以及基督教灵魂不死之说,汇成他兼具物质性、精神性和永恒性的宇宙观。个人只不过是气的聚散,人最终是可以超越现实,融解到永恒的宇宙中去。这种宇宙观不仅使他摆脱对个人死亡的阴影,而且重塑他对生命和世界意义的理解。在朱谦之的宇宙论建构中,可以看到谭嗣同对他的影响。在实践层面,正是这种超越意识,伴随佛教的慈悲观、墨子的“兼爱”与基督教的博爱观, <45>使他在晚清知识界“尤为悍勇”。谭嗣同的儒家是以天下为心的“侠士”,其佛教是慈悲济世的“人间佛教”, <46>其所领受的基督教是以真理束腰的不倦传道。正如其友梁启超所言,谭嗣同的行动主义与“求死”,乃是欲以殉道精神传播真道。<47>于是,我们便可以理解谭嗣同“赴死”的决定。

梁启超将其称为晚清思想界的“彗星”,非因其理论的原创性,而在于其以身殉道的宗教精神。其后的知识分子将谭视为模范,乃是看到谭果决的光芒,亦愿意在精神上追逐这颗陨落的星星。某种意义上,谭嗣同是近代革命知识分子的行动之父。谭嗣同去世后,“革命”话语的吸引力越来越大。适时,俄国虚无党的暗杀手段开始在革命党中流行起来,“非隆隆炸弹,不足以惊其入梦之游魂;非霍霍刀光,不足以刮其沁心之铜臭。”<48>这样,在“革命”“暗杀”的鼓动下,知识分子的行动愈发激进与血腥。

谭嗣同死后7年,年仅20岁的吴樾(1878—1905)便在炸弹之中灰飞烟灭。吴樾起初是康梁的信徒,指望立宪改良。至受革命派报刊和书籍的影响,而转向革命,誓要报满清奴我之仇。吴樾并不像谭嗣同那样,需要在理论上建构出一套系统。他接受新媒体传达的排满观念后,便迅速寻求在现实中予以执行。吴樾认为排满之道有二:一是暗杀,一是革命,且暗杀是革命的前奏。<49>没有和平的路可走:

“某尝自以主义之不破坏、手段之不激烈为深戒,故每观虚无党之行事,而羡其同志者之多能实行此主义,实行此手段也。诚以无破坏则无建设,无激烈则无平和。”<50>

[插图9:吴樾(1878—1905)遗像,图片来自wikipedia]

于是,吴便下了赴死之心。吴樾原计划暗杀重臣铁良(1863—1939),因清廷准备预备立宪,以消弭革命,并且派五大臣赴国外考察。吴樾为了阻止清廷立宪,而改变计划暗杀五大臣,不料炸弹受震动爆炸而身先死。吴樾在遗书中写道,自己受谭嗣同侠士精神的鼓舞,要超越生死而为真英雄。

自谭嗣同后,青年人前赴后继为国难“赴死”,将一己生命作为革命的祭礼,这使得革命抹上神圣与救赎的色彩。吴樾比谭嗣同更进一步,他宣称一个“暗杀时代”的到来。“烈士”不再是极个别的行为,而是将一群一群地出现,用他们的血洗净这个世界。

1905年后,革命思潮中影响最大的是无政府主义,本文的三个主角朱谦之、恽代英和陈独秀,无不跟无政府主义有千丝万缕的关系。早期中国无政府主义的中心在东京和巴黎,前者是1907年刘师培(1884—1919)与其夫人何震(约1884—约1920)在东京成立的“社会主义讲习会”,后者是1906年李石曾(1881—1973)和吴稚晖(1865—1953)在巴黎成立的“世界社”。 <51>而无政府主义在国内的发展,则要得益于师复(1884-1915)将无政府主义推向一种严格的道德实践,并将无政府主义的未来神圣化。德里克(Arif Dirlik,1940—2017)认为“师复死后,再没有人能达到他在无政府主义运动中所达到的地位”, <52>其原因便在于师复将无政府主义当作一种严肃的信仰,以宗教禁欲主义的方式实践之。

[插图10:师复(1884—1915)遗像,图片来自https://www.wikidata.org/wiki/Q1388319]

师复中过秀才,研究过谭嗣同的思想,1904年赴日留学,与革命党人相往来,开始其光复的事业,其用名也从刘绍彬改为刘思复。1905年,刘思复加入同盟会,并学习制炸药。1906—1907年,孙中山等革命党人决定在广东起义,刘思复与汪精卫(1883—1944)等同寓谋划。为了策划革命,刘准备自制炸药,暗杀水师提督李准(1871—1936)。与吴樾一样,复仇充满刘思复的头脑,他亦将暗杀作为反满的必要手段。同样,与吴樾一样,由于技术问题,刘思复在实验时爆炸,不仅由此入狱两年,而且失掉一只手。1909年出狱后,他又组织支那暗杀团,继续策划暗杀清廷的广东高级官吏。此时,刘思复热切地投身在暗杀活动中,随时与吴樾一样成为烈士。

然而,无政府主义使他不仅是吴樾式的烈士,而且使他能够对未来有一个更为明确的设想。无政府主义作为一种理想,对人类的不自由与社会政治的各种奴役,有着彻底的反思。刘思复活到了辛亥革命后,昔日之革命同志,成为今日之官僚,刘思复欲通过对无政府主义的研究,来克服现实的政治问题。他采取传统的方式,从个人道德的提高出发,实现小组织、大联合,1912年成立重个人修养的“心社”和无政府团体“晦鸣学社”。“心社”规定十二戒约:

“一不食肉,二不饮酒,三不吸烟,四不用仆役,五不婚姻,六不称族姓,七不作官吏,八不坐轿及人力车,九不作议员,十不入政党,十一不作陆海军人,十二不奉宗教”。 <53>

十二戒条直接针对的是当时社会道德与政治的败坏,贯穿的是无政府主义关于人的解放的精神。从此,他亦废姓改名师复。余下三年的日子,师复严格恪守规约,即使生病后,医生要求其食肉,亦遭到拒绝。<54>这似乎与暗杀时代的形象有所不同,然而不变的是其实践的严肃性。在恽代英身上,我们亦能看到这种苦行僧的道德生活,他们共同有成为“圣徒”的情结。他们将浪漫的烈士精神与内敛的道德践履结合起来,从而使其信仰获得超越性意义。

所谓“没有行为的信仰是死的”,“主义”不能与生命合为一体,便无法产生巨大的道德力量。毕修勺(1902—1992)将师复与基督徒的“努力、牺牲与殉道”相比较,认为师复的伟大在于他以宗教家的精神在推行无政府主义。

“以身殉道,以主义为第二生命的可羡可慕,尤其是在乌烟瘴气的中国,有这样纯洁的人格。他是无政府主义者,而且在中国只有他可称为无政府主义者,他无时无地不以主义为自己的人生目的,殚精竭力,使之实现于世。”<55>

在师复这里,无政府主义与其个体生命融为一体。师复去世12年之后,无政府主义者们通过办“师复专号”来纪念他,是为了自省:何以师复之后,无政府主义再没有出现这样一个牺牲个人以救人类的救世主义者? <56>正是因其个人的革命与道德行动主义,使其影响力超出无政府主义者的范围,成为近代革命光谱上另一个模范人物。需要指出的是,令师复的道德实践变得有意义的是无政府主义未来绝对自由的乌托邦,这个历史目的被高度神圣化。因此相较于吴樾,师复提出了一个更为深刻的问题:随着“主义”时代的来临,“主义”如不超越化与道德化,进而被放至宗教的地位,其感召力将会大大下降。

从晚清到民初,从谭嗣同到师复,我们看到在传统主导信仰衰微时代下,一条充满“牺牲与殉道的热望”的精神线索。同时,这也是一条近代革命的线索。他们既召唤信仰的重建,更召唤为信仰献身的行动主义。这也提醒宗教式殉道精神与革命相伴相生,这是理解五四时期知识分子精神与行为的重要背景。

*本文系邓军博士2013年博士论文之第二章,题目为编者所加,原题为“近代中国的思想与时代精神”。感谢邓军博士慨允《世代》首发。我们在编辑过程中尽量逐条核对了相关引文,对个别人名、书名、文章题目、引文等存在的讹误和脱漏做了订正增补,并按照《世代》体例对文章引文格式作了改动。特此说明。——编者注

<1>吴樾,“暗杀时代”,收入张枬、王忍之编,《辛亥革命前十年间时论选集》第二卷,北京三联书店,1963年,第730页。

<2>舒衡哲,《中国启蒙运动:知识分子与五四遗产》,刘京建译,北京:新星出版社,2007年,第38页。

<3>王爱和,《中国古代宇宙观与政治文化》,金蕾、徐峰译,上海古籍出版社,2011年,第12页。

<4>列维—斯特劳斯,《野性的思维》,李幼蒸译,中国人民大学出版社,2009年,第10—12页。

<5>李约瑟,《中国科学技术史》第二卷“科学思想史”,何兆武等译,科学出版社、上海古籍出版社,1990年;John B. Henderson, The Development and Decline of Chinese Cosmology (New Yok: Columbia University Press, 1984);本杰明·史华兹,《古代中国的思想世界》,程刚译,南京:江苏人民出版社,2004年;葛瑞汉,《论道者:中国古代哲学论辩》,张海晏译,北京:中国社会科学出版社,2003年;安乐哲,《和而不同:比较哲学与中西会通》,北京大学出版社,2002年。

<6>李约瑟,《中国科学技术史》第2卷“科学思想史”,第318—319页。

<7>史华慈,“孔子的宗教层面和‘命’的概念“,林同齐译,收入许纪霖、宋宏编,《史华慈论中国》,北京:新星出版社,2006年,第66页。

<8>埃里克·沃格林,《以色列与启示·秩序与历史》卷一,霍伟岸、叶颖译,南京:译林出版社,2010年,第70页。

<9>王爱和,《中国古代宇宙观与政治文化》,第50、55、60、68页。

<10>按照艾兰(Sarah Allan)看法,商周皆将“上帝”看作最高神,“天”是神的居所,而非最高神。她这一看法,挑战了郭沫若(1892—1978)与顾立雅(Herrlee Glessner Creel,1905—1994)的经典之论,后两者认为“上帝是商人的至上神,天是周人的至上神”。限于笔者研究,无法对艾兰的研究做出评论。因此,在文章中仍采取郭沫若与顾立雅的的观点。郭沫若的文章见于《先秦天道观之进展》,顾立雅的文章见于《释天》。参见艾兰,《龟之谜——商代神话、祭祀、艺术和宇宙观研究》,汪涛译,北京:商务印书馆,2010年,第232页。

<11>王爱和《中国古代宇宙观与政治文化》,第81页。

<12> Benjamin Schwartz, “History in Chinese Culture: Some Comparative Reflections”, History and Theory, Vol. 35, No. 4, Theme Issue 35: Chinese Historiography in Comparative Perspective (Dec., 1996), 23.

<13>王爱和,《中国古代宇宙观与政治文化》,第99页。

<14>岸本美绪,“‘风俗’与历史观”,《新史学》(台北),13卷3期,2002年9月。

<15>张灏,“政教一元还是政教二元?:传统儒家思想中的政教关系”,《思想》(台北)第20期,第111—143页。

<16>关于《格致汇编》的内容特点、销售与影响的研究,可以参考王扬宗“《格致汇编》与西方近代科技知识在清末的传播”,《中国科技史料》第17卷,1996年第1期,第36—47页。

<17>陈钟凡,《两宋思想述评》,北京:东方出版社,1996年,第73页。

<18>伧父(杜亚泉),“战后东西文明之调和”,《东方杂志》14卷4号,1917年4月。

<19>胡适,“五十年来之世界哲学”,见欧阳哲生编,《胡适文集》第3卷,北京大学出版社,1998年,第278页。

<20>梁启超,“中国专制政治进化史论”,《饮冰室文集》之九,上海:中华书局,1936年,第59页。(另见《饮冰室合集》第4册,北京:中华书局,2015年,第59页。——编者注)

<21>章太炎,“俱分进化论”,《民报》第7号,1906年9月5日。

**引文见严复“与熊育锡”书札第七十五封(1918年8月22日),《严复全集》卷八,福建教育出版社,2014年,第365页。 ——编者注

<22>甘蛰仙,“最近二十年来中国学术蠡测”,《东方杂志》第21卷第1号,1924年1月10日。

<23>唯识宗所传唯识因明之学对后世影响很大。晚明思想家王夫之(1619—1692)著有《相宗络索》一书,对法相宗的基本概念,分析颇精。清代思想家龚自珍(1792—1841)曾在其著作中运用因明三支比量。晚清唯识的复兴跟杨文会重新将唯识经典介绍到中国来有关。直到1949年,唯识宗在知识界仍有非常大的影响,知识界最主要的人物都是唯识学的信仰者。谭嗣同在所著《仁学》一书中,引用有关唯识思想。章太炎运用因明与西方逻辑、中国墨经作比较研究,并有以唯识解释齐物之《齐物论释》之作。欧阳竟无(1871—1943)、韩清净(1884—1949)和太虚(1890—1947)等也曾对法相唯识之学竞相研习,并撰有不少专门著作。熊十力(1885—1968),梁漱溟(1893—1988)等都对唯识倾心不已,并形成自己的独特理论。参看《中国百科全书·佛教篇·法相宗》网络版,http://fofa.foxue.org/2006/430_0722/79150.html;艾恺,《最后的儒家——梁漱溟与中国现代化的两难》,王宗昱、冀建中译,南京:江苏人民出版社, 1996年,第48页。

<24>杨文会,《等不等观杂录》卷一,刘梦溪主编:《杨文会卷》,河北教育出版社,1996年,第19—20页。(另参考杨文会,《等不等观杂录》,北京:商务印书馆,2015年,第10—11页。——编者注)

<25>圣严法师,《明末佛教研究》,北京:宗教文化出版社,2006年,第206页。

<26>秦家懿,《朱熹的宗教思想》,曹剑波译,厦门大学出版社,2010年,第10、14页;蓝吉富,“杨仁山与现代中国佛教”,《华冈佛学学报》(台湾新北)第2 期,1972年8月。

<27>葛兆光,“论晚清佛学之复兴”,《学人》第十辑,1996年。

<28>梁启超,《清代学术概论》,上海古籍出版社,1998年,第92页。

<29>王治心编,《基督徒佛学之研究》,上海广学会,1924年。

<30>他认为“中国佛教的复兴”这一说法犯了三重错误。首先,大部分情况不是过去的新生,而是一系列的革新;不是宗教复兴,而是把宗教改为世俗。其次,它未在整体上影响中国人。构成居士主体的“香客”(Occasional Buddhists)和构成僧团主体的“名义比丘”(call monks)都未介入复兴。再次,他认为这一说法掩盖了佛教发展的消极趋势,这一趋势不是佛教活力的增长,而是一个活生生宗教的最终消亡。霍姆斯·维慈,《中国佛教的复兴》,王雷泉等译,上海古籍出版社, 2006年,第218页。

<31>王治心,《中国基督教史纲》,上海古籍出版社,2004年,第149页。

<32>陈旭麓(1918—1988)先生比较白莲教、天地会与拜上帝会的区别,他认为前两者信奉多神,且组织松散,虽然声势浩大,但难以集中力量。与之相对,拜上帝会信奉一神,具有独裁性的权威,有利于收束小农的散漫,从而汇聚极大的力量。陈旭麓,《近代中国社会的新陈代谢》,上海人民出版社,1992年,第69—70页。

<33>基督教民间宗教化的研究,可以参考连曦,《浴火得救:现代中国民间基督教的兴起》,何开松、雷阿勇译,香港:中文大学出版社,2011年。

<34>曾国藩,《讨粤匪檄》,《曾国藩全集·诗文》,北京:京华出版社,2001年,第214页。

<35>崔沧海,“史烈士与基督教信徒合作革命之信史”,《真光》(二十五周纪念特刊),1927年6月。

<36>林百克,《孙逸仙传记》,徐植仁译,上海三民公司,1927年,第236页。

<37>王治心,《中国基督教史纲》,第213页。

<38>霍姆斯·维慈,《中国佛教的复兴》,第175页。

<39>恽代英,《恽代英日记》,北京:中共中央党校出版社,1981年,第334页。

<40>唐宝林、陈铁健,《陈独秀与瞿秋白:中共早期两代领袖的悲情人生》,北京:团结出版社,2008年,第8页。

<41>北京各学校非宗教同人霰电及宣言”,《民国日报》1922年3月21日。(另参考“北京非宗教大同盟宣言及通电”,见张钦士选辑,《国内近十年来之宗教思潮》,燕京华文学校研究科参考材料,1927年,第193页。——编者注)

<42>陈独秀,“基督教与中国人”,《新青年》第7卷第3号,1920 年2 月1 日。

<43>李大钊,“东西文明根本之异点”,《言治》季刊第3册,1918年7月1日。(另参考中国李大钊研究会编注,《李大钊全集》第二卷,人民出版社,2006年,第213页。——编者注)

<44>梁启超,《清代学术概论》,第92页。

<45>张灏,《烈士精神与批判意识:谭嗣同思想的分析》,顾忠华译,桂林:广西师范大学出版社,2004年,第8 、71—72、76 、56页。

<46>李勇,“儒佛会通与现代新儒家、人间佛教的形成”,《社会科学战线》1998年第4期。

<47>梁启超,《清代学术概论》,第93页。

<48>杨笃生,“新湖南”,葛懋春、蒋俊等编,《无政府主义思想资料选》(上),北京大学出版社,1984年,第18页。

<49>吴樾,“暗杀时代”,第715页。

<50>同上,第727页。

<51>阿里夫·德里克,《中国革命中的无政府主义》,孙宜学译,桂林:广西师范大学出版社,2006年,第13页。

<52>同上,第14页。

<53>冯自由,《革命逸史》(上),北京:新星出版社,2009年,第320页。

<54>几贞,“师复君传”,《民钟》“师复专号”,1927年3月。

<55>震天(毕修勺),“从纪念师复谈到无政府主义”,《民钟》“师复专号”,1927年3月。

<56>三木,“师复与我及我们”,《民钟》“师复专号”,1927年3月。

此文首发于《世代》第11期(2020年夏季号)。

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(世代Kosmos)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第11期主题是“基督教与现代性”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(世代Kosmos);网站(www.kosmoschina.org)。

发表回复