[题图:龚心铭题赠林乐知夫妇照片两幅,1901年3月。藏于 Box OP1, Folder 8, Young John Allen Papers, 1854-1938, Stuart A. Rose Manuscript, Archives, and Rare Book Library, Emory University。此图片拍摄于2021年8月26日,埃默里大学图书馆善本馆。图片由作者提供。]

一

1901年的元宵节过后,一位中国人向一对美国夫妇赠送了两幅照片。上面有他的题词,其中一张写道:“乐知林先生将返美国,其夫人仍寓申江,长女并男安庆均从林夫人受西学,先生皆笃爱之。濒行囙并立作照,老安少怀,中外禔福。愿於此图征之焉……”。另一张则记有:“……先生与予并立,中坐者为林太太,左为吾女大保,右为男安庆。題此以赠林先生携归美。用识不忘……”。<1>

我在2021年8月26日下午第一次看到这两幅照片。那是在位于美国亚特兰大的埃默里大学(Emory University)图书馆善本馆。就像照片上的题字所言,这相片与林乐知及其夫人有关。我正是于初次浏览此图书馆所藏的林乐知档案时见到这两张照片。对于了解中国近现代史的人来说,林乐知(Young John Allen,杨·约翰·艾伦,1836—1907)的名字并不陌生。他是毕业于埃默里学院后去往中国的美国传教士,尤其以创办影响晚清历史的《万国公报》闻名。<2>

相比之下,给林乐知赠送照片的这位中国人就没有那么为人所知。他在题词末尾的署名是“合肥龚心铭”。从他的题词来看,龚心铭当时在上海,合肥是他的家乡,他说自己“受业”于林乐知。结合照片题字的上下文,可以确定不仅龚心铭的女儿大保和儿子安庆受教于林乐知夫人,龚心铭本人也是林乐知的学生。

不过,龚心铭并非林乐知在学校意义上教授过的学生。根据目前查询到的记载,龚心铭(1865—1938)曾于1892年考中光绪壬辰科进士。同科进士中在中国近现代史上可能最有名的就是蔡元培(1868—1940)。之后通过选拔,龚心铭和蔡元培都成为清翰林院的庶常。<3> 庶常,也称庶吉士,语出《尚书·立政》的“庶常吉士”,意思是皆有良善品格的人。<4> 这一表述在明清两代被用来指称进士升入高级官职的重要备选职位。<5>

龚心铭题赠林乐知夫妇的这两张照片,是我初步翻阅林乐知档案时留下最深刻印象的史料之一。原因不仅在于,这两幅相片似乎是已发表的历史研究中尚未提及并引起重视的原始材料;也在于,龚心铭这样高中进士且在翰林院候选高官的中国传统士人,为何自称是一位西方传教士的学生,而且将自己的儿女送到传教士妻子那里学习;还在于,其中一张相片中林乐知夫人马利亚·休斯顿·艾伦(Mary Houston Allen,1838—1927)以及龚心铭女儿和儿子坐在前排,而林乐知和龚心铭则是站在后面,如此的位置安排是在表达怎样的意味?

二

如果考虑到龚心铭题赠照片的时间是1901年的农历正月,也就是以反西方列强、反基督教著称的义和团运动(1899—1901)后期,龚心铭携儿女与林乐知夫妇的合影及题词,显然是在传递与义和团运动所反映的中西关系完全不同的状态,也即题词所言,“并立作照,老安少怀,中外禔福。愿於此图征之焉”。

然而,在中国与西方、中国与基督教的冲突作为近现代中国历史一大特色的背景下,这两张照片及其题词,却不仅不会改变人们对于晚清以来历史的总体印象,而且还可能被视为比如西方“帝国主义者及其走狗”的真实写照。

中文语境下对于西方“帝国主义”说法的使用及批判,大约最早出现于1899—1902年间梁启超(1873—1929)、赵必振(1872—1956)对于日语文献的译介上。从那之后,尤其伴随着马克思列宁主义进入中国,抨击西方帝国主义迅速成为中国舆论界的瞩目现象。<6>

而西方“帝国主义者及其走狗”这个说法,则至少在陈独秀(1879—1942)于1924年回顾他所谓戊戌变法以来“现代中国国民运动”的文章中就数次使用,包括将义和团运动所“排斥”的“二毛子”即中国基督徒称为“帝国主义者之走狗”。<7>

使用“帝国主义者及其走狗”,最有名的大约是曾深受梁启超、陈独秀影响的毛泽东(1893—1976)发表于1949年8月19日《人民日报》的新华社社论——“别了,司徒雷登”。在相当程度上,正是因为这篇文章,美国传教士司徒雷登(John Leighton Stuart,约翰·雷登·斯图尔特,1876—1962)成为中国近现代史主流叙事中最具政治符号的名字之一。<8>

针对林乐知及支持他的中国人而言,冯友兰(1895—1990)在1954年5月19日刊登于《光明日报》的文章也许是迄今使用类似“帝国主义者及其走狗”这个归类最重要的评论。冯友兰没有提及龚心铭,但他批判了在晚清“负有盛名”却称赞林乐知的王韬(1828—1897),还将林乐知在《万国公报》的同事蔡尔康(约1852—1921)称作“洋奴”。<9>

到了1960年代,与毛泽东有过长期交往的周谷城(1898—1996),也因在其1939年初版直至1957年多次再版的《中国通史》中称《万国公报》“有唤醒中国之价值”而被谴责为“和帝国主义一鼻孔出气”。<10>

周谷城被批判,却透露出即使支持共产党的中国历史学者,在对待西方传教士问题上并没有都完全采纳仅仅贴上类似西方“帝国主义者及其走狗”标签的方式。其实,在《中国通史》于1939年问世之初,这本书“即被认为有马克思主义嫌疑”,周谷城当时所在的上海暨南大学禁止他讲授中国史。<11>

不以简单贴标签而是开始呈现出西方传教士与中国人之间多样的关系状态,成为1970年代末中国重新向西方开放之后一种显著的历史叙事方式。比如,章开沅(1926—2021)在1980年代末1990年代初倡导教会大学与中西文化交流的研究,以及王立新在1990年代中后期对于美国传教士与晚清中国现代化的研究,被认为是这方面转变的两个重要标志。<12>

而在章开沅、王立新以先,顾长声(1919—2015)于1981年出版名为《传教士与近代中国》的专著则已经体现出某种变化。尽管此书大体延续了西方帝国主义文化侵略的叙事方式,但是根据顾长声晚年在美国撰写的回忆录透露,这本著述的原名其实是 The Cultural Aggression of Imperialism in China by Means of Christianity(回忆录没有提供中文原名,试译为:《帝国主义利用基督教对于中国的文化侵略》)。顾长声回忆,是他将这个上级给他命题的写作任务改名为《传教士与近代中国》并获得了审查通过。不过,这本在顾长声自己看来既暴露传教士的问题也不否认传教士对中国贡献的书,在当初仍然遭到他有些同事的抨击,他们称顾长声是“美帝国主义的走狗”。<13>

相比而言,在近几十年的西方学术界,在去除西方中心主义的趋势下,传教士也容易被贴上西方文化帝国主义者的标签,尽管这还没有转化为统一的官方意识形态。对于如此简化的处理也已经不乏质疑和反思。具体到对于晚清民初在华西方传教士的研究,赖德烈(Kenneth Scott Latourette,肯尼斯·斯科特·拉图雷特,1884—1968)、费正清(John King Fairbank,约翰·金·费尔班克,1907—1991)、刘广京(1921—2006)、柯文(Paul A. Cohen,保罗·科恩)、史景迁(Jonathan Dermot Spence,约拿单·德莫特·斯宾塞,1936—2021)以来的成果已经非常显著。<14>

然而,总体来说,无论是在中文还是英文世界,对于跟西方传教士有密切关系而且在晚清公共领域有影响的中国基督徒文人所做的深入研究还不多见。1990年代初,易惠莉的沈毓桂(1807—1907)评传可能是在此方面迄今出版的最重要却被忽视的成果,尽管仍然有更进一步探究和解读的空间。沈毓桂是林乐知在《万国公报》及同样由这位传教士创立的中西书院(Anglo-Chinese College,东吴大学前身)最重要的中国合作者。易惠莉的研究首次以较长的篇幅不仅指出“中学为体,西学为用”的提出者是沈毓桂而非张之洞(1837—1909),并且在相当程度上恢复了这一中国近现代史上重要说法的本义。<15> 不同于沈毓桂,龚心铭并非林乐知的同事,却是林乐知在当时中国官方体制内文人中最密切的支持者之一。目前对于龚心铭和林乐知,还缺乏比较专门的探讨。<16>

三

本文并非要对龚心铭和林乐知的交往做出详尽的挖掘,而是源于我在埃默里历史系第一学期读书时一门有关美国宗教与政治课程的作业,是期待接下来几年在晚清和更长远中国、世界历史背景下对林乐知、中国文人以及他们的国际交往圈子进行考察所做的初步札记之一。这里记下的集中于此文开篇介绍的那两幅照片,以及相关被忽视的原始材料所传递的信息,希望对于进一步了解晚清中国文人与西方传教士的关系有所助益。

按照以上简要梳理的历史背景来看,龚心铭携儿女与林乐知夫妇的合影,正值“帝国主义”的话语刚开始在中文世界出现。这意味着他们这样的西方传教士与中国基督徒在当时很可能还没有被归为“帝国主义者及其走狗”的群体,不过他们这样的人已经在义和团运动中被称为“大毛子”和“二毛子”。我在2022年夏季学期得以有空继续浏览林乐知档案时,发现龚心铭致林乐知的三封书信,可以在那两张相片的基础上更有助于了解龚心铭其人、他周围的人如何看待他与传教士的关系以及他的回应。

这三封信都写于1903年,也就是义和团运动结束及龚心铭题赠林乐知照片的两年后。其中一封写于农历“五月端阳日”的信中有这样的字句:“我在京内,人皆指为洋教中人,多有不敢与我来往者。一何可笑之甚也”。龚心铭告诉林乐知,不仅是人们惧怕与他这样的中国基督徒交往,就连大臣们也多害怕在家里厅堂摆设来自西方的器皿。龚心铭还提及在翰林院的一次考试。由于看卷官李绂藻(1839—1908)“平日极恶洋务”,就将龚心铭的试卷列为次等,因为他在卷中指出中国必须认真而全面地学习西方,几十年后可能与之并驾齐驱。<17>

从龚心铭的信可以看出,在这位基督徒翰林的眼中,他当时所在的北京士大夫群体,普遍对任何跟西方有关联的事物抱着排斥的态度。他们所看重的是,“得老佛爷一人之欢心,则高官显爵唾手可得。此外并不知有廿一行省四百兆之平民”。龚心铭特别指出,这种情形还不如1901年春他回京后看到的景象,那时他曾一度“以为回銮后百度维新”。龚心铭于此提及的,在后来的历史叙事中一般被称为“清末新政”(1901—1911)的起始。然而到了1903年龚心铭再次回京,他感到,“顽固之情形,较之庚子戊戌之时,几加十倍于此。而期望中国之振兴,忧忧乎其难矣”。<18>

事态不但没有改善反而恶化,影响到龚心铭在一个关乎国家主权问题的态度变化上。在这同一封致林乐知的信中,龚心铭表达了他在1900—1901年对于外国在华驻军的明确反对。按照他的记述,“庚辛之年,洋兵在京,我见其间间有行为不善者,甚不喜之。力劝全权大臣于和约定后速送洋兵出境,不愿外洋有一兵留在我国中者”。但是,1903年的所见使得龚心铭担心,“洋兵退去后”,“庚子之祸恐何不免再见也”,因为,“庚子年之大祸、国家之大耻大辱,全行忘记,顽固恶习更加数倍。由此观之,北京决不能望其有文明之一日”。 <19>

龚心铭的这封致林乐知的信,反映出这位既是传统中国士大夫又因深受西方传教士影响而归信基督的翰林,在看待自身所在国家与之外世界的关系上有着复杂的感受。一方面,他与西方传教士有着紧密联系,甚至他自己与儿女都受教于他/她们;另一方面,他目睹外国在京驻军于义和团运动期间的恶行,呼吁他们尽快撤离中国;又一方面,他看到义和团运动之后清政府对于维新和西方的排斥,不仅没有改善反而更加严重,这让他深感义和团运动造成的灾难,会因外国军队的撤出而重演。

不过,在这多面的感受之中,有两个因素似乎起到了支配作用。如果用这封信中的词语来表达,可能就是龚心铭提到的“文明”和“中国之振兴”。正是这两个因素,使得龚心铭看重中国向西方全面学习其文明之处,对于西方军队的恶行、清政府及其支持的义和团运动的封闭及排外都加以谴责。也正由于这两个因素,他更担忧中国而非西方的问题,以至于不得不希望借西方军队的存在而制约清政府的恶行。这样的观点在同年阴历“六月十五日”龚心铭致林乐知的信中也有体现。<20>

四

看到龚心铭的这几封信,让我回想他题赠林乐知夫妇的那两幅相片。如果其中一张是要在义和团运动期间见证“老安少怀,中外禔福”,另外一幅记录林乐知夫人马利亚·休斯顿同龚心铭女儿和儿子坐在前排的照片,可能折射出这位基督徒翰林对于他所理解的“文明”和“中国之振兴”的看重。龚心铭并没有提供做出如此位置安排的原因。人们对此的解释也会不同。不过,结合以上书信,还有龚心铭在1901—1904年间公开发表的文字,也许有理由做出上述猜测。

1903—1904年,龚心铭对于林乐知及其同事任保罗(任廷旭,1851-?)编著的一部22卷本著述所做的推荐,或许最能帮助理解那张照片传递的意思。这部书是《全地五大洲女俗通考》,是1904—1905年间西方传教士及其中国合作者通过广学会(Society for the Diffusion of Christian and General Knowledge Among the Chinese,试译为:在华人世界广传基督教及一般知识的学会)出版印数最多的中文专著。<21>

龚心铭对此书的重视体现在他为此撰写的序跋和题写的书名。<22> 这不是他第一次如此支持林乐知。1896—1897年,林乐知、蔡尔康编译有关中日甲午战争的《中东战纪本末》以及他们编译日本如何向美国学习教育的《文学兴国策》就有龚心铭的题名和序言。<23> 这几篇文字,无不体现龚心铭对于借鉴西方文明而振兴中国的迫切意愿。

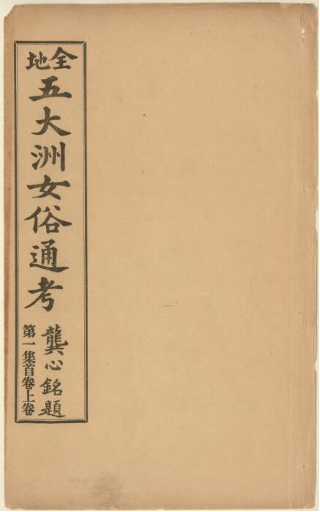

[插图1:《全地五大洲女俗通考》第一集首卷上卷封面,龚心铭题写书名,1903年。图片来自澳大利亚国家图书馆(National Library of Australia)藏《全地五大洲女俗通考》,https://nla.gov.au/nla.obj-58731419/view?partId=nla.obj-58731621#page/n0/mode/1up]

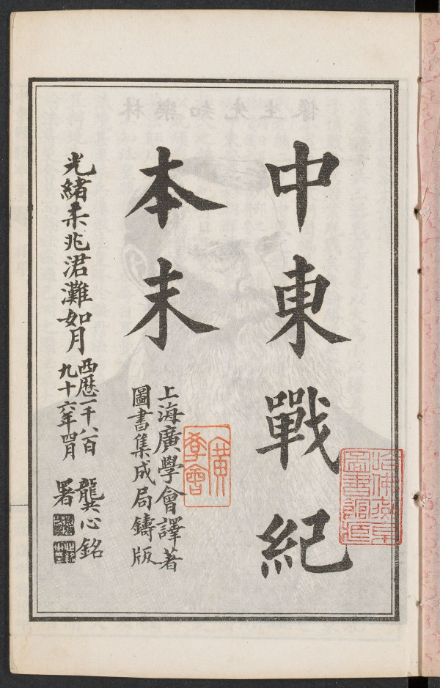

[插图2:《中东战纪本末》第一卷扉页,龚心铭题写书名,1896年。背影为下一页林乐知画像。图片来自哈佛燕京图书馆(Harvard-Yenching Library)藏《中东战纪本末》,https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:430574128$5i]

具体到《全地五大洲女俗通考》,龚心铭尤其记述他自己多年来如何受益于林乐知、女子教育与振兴国家的关系以及此书于中国的意义:“铭从学于先生历有年矣。先生以美洲之名儒,作中华之寓客,传道讲学垂五十年。所译各种有用书,久已风行海内。是书之成,俾世人读之,咸知重视女学为振兴国度之基础。直开我华夏亘古未有之风会,非古侠烈丈夫安能有此热肠哉!”。<24>

龚心铭所说“重视女学为振兴国度之基础”,是林乐知在《全地五大洲女俗通考》中所提核心观点的翻版:“本书则以各国女人之地位,与其看待女人之法,为比较教化优劣之定格。此即女俗通考之名所由取也,亦即可称万国古今教化之论衡也,又即可使读是书者得以自证中国教化所至之真地位也”。<25> 这里的“教化”与龚心铭在信中所言的“文明”近似。将龚心铭和林乐知的文字结合起来,可以看出“文明”与“中国之振兴”两个因素的支配作用。

那张记录林乐知夫人马利亚·休斯顿同龚心铭女儿和儿子坐在前排的照片,似乎正体现了这两个因素。龚心铭不仅自己受业于林乐知,自己的孩子尤其是女儿也受教于林乐知夫人,反映出他对于学习西方文明而振兴中国不是说说而已,乃是从自身及其儿女做起。他在《全地五大洲女俗通考》序中对于中国自古以来“女权之不振”、“凡闺媛之聪明、智慧、精神、才力、感受,咸受制于男权压力中”的感叹,以至于哀叹“呜呼!女子亦何不幸而生我支那之世界耶”,都不亚于他在以上所引书信中对于清政府“顽固恶习”的批判。<26>

如果再考虑到《全地五大洲女俗通考》中的题献,那张照片似乎也是林乐知在重视“女人之地位”方面而以身作则的写照。他将此书献给马利亚·休斯顿,感激妻子五十年来富于同理心地做他的陪伴者和指导者,尤其在有益于中国女子的传道事业上。<27>

目前,我还没有看到在龚心铭题赠林乐知夫妇照片之外,关于他的长女大保受教于马利亚·休斯顿或其他材料。根据龚心铭的家谱记载,其长女的大名为龚安鸿。<28> 在龚安鸿那一代,可以从其他与林乐知夫妇有关的中国女学生,看到这一对传教士夫妇的影响。这其中最著名的例子也许就是宋氏三姐妹。宋霭龄(1888—1973)、宋庆龄(1893—1981)、宋美龄(1898—2003)都曾就读于林乐知于1892年在上海创办的中西女塾(McTyeire School)。<29> 不仅如此,马利亚·休斯顿毕业于的卫斯理安学院(Wesleyan College)也成为宋氏三姐妹的母校。卫斯理安始建于1836年,位于亚特兰大东南一百多公里的梅肯(Macon),是美国历史最悠久的女子大学之一。<30>

[插图3:宋氏三姐妹。从左至右:宋庆龄、宋霭龄、宋美龄。图片来自https://en.wikipedia.org/wiki/Soong_sisters]

当然,并非每一位曾受教于林乐知夫人或者在中西女塾读书的中国女学生,都像宋氏三姐妹那样成为中国近现代史主流叙事中的要角。不过,如果以龚心铭看重的学习西方文明而振兴中国的思路看,宋嘉澍(1861—1918)与妻子倪珪贞(1869—1931)为女儿们选择的求学方向也大体近似。宋嘉澍曾在美国的三一学院(Trinity College,杜克大学[Duke University]前身)及范德比尔特大学(Vanderbilt University)读书,之后成为返回中国的传教士;倪珪贞是著名的明末基督徒士大夫徐光启(1562—1633)的后人,曾受教于美国传教士裨治文(Elijah Coleman Bridgman,以利亚·科尔曼·布里奇曼,1801—1861)及其妻子伊丽莎·简·吉列·布里奇曼(Eliza Jane Gillett Bridgman,1805—1871)于1850年创建的裨文女塾(Bridgman Memorial School)。<31>

相比宋嘉澍,龚心铭自己的成长经历显然基本是传统中国意义上的。他的妻子也没有像倪珪贞那样出生在与西方传教士有长久交往的家族。<32> 不过,龚心铭得以与林乐知夫妇这样的西方传教士有着紧密关系,并非仅仅出于他自己对西方的兴趣。他出生的家庭已经为此做了预备。他的父亲龚照瑗(1835—1897)曾任包括清苏松太道及清驻英国、法国、意大利、比利时公使在内与西方打交道的重要官职。他的弟弟龚心钊(1871—1949)既曾被选为庶吉士,授予翰林院编修,也曾出使俄、德、英、法等国,并任清驻加拿大总领事。<33> 这种外交官的家庭是中国人在晚清民国近距离接触西方世界的重要群体。龚心铭在1901年题赠林乐知夫妇的照片上以及1903年致林乐知的信中都言及的龚安庆(1892—1959),曾留学英国剑桥大学,并任中华民国驻美国旧金山总领事。<34>

到了龚安庆之后,龚心铭所在的合肥龚家又出现新一代的外交官。不仅如此,她们还在西方传教士创办的学校读过书。龚普生(1913—2007)、龚澎(1914—1970)都曾就读于上海的圣玛利亚女校(St. Mary’s Hall)。圣玛利亚女校成立于1881年,其前身之一正是倪珪贞的母校裨文女塾。<35> 龚氏姐妹也都曾在司徒雷登负责组建的燕京大学读书。在学校及之后的经历中,她们逐渐受到共产主义的吸引,成为中华人民共和国建立前后外交领域的重要成员。<36>

龚心铭及其家人的历史,反映出一部分中国人与西方传教士之间各样的关系。相比而言,龚心铭与传教士的关联最密切,他不仅与他/她们有交往,而且还参与到传教士和中国文人合作的出版及教育中。因为父辈的关系,龚安庆得以受教于传教士,而且因此留学西方并从事与西方打交道的外交工作。除此之外,从目前已知的材料,龚安庆并没有留下与传教士或基督教本身有关的记载。龚普生、龚澎也是由于长辈的缘故而在传教士所办的学校读书。正是在此学习过程中,她们逐步投身于以反西方帝国主义和反基督教为一大特色的中国近现代历史意识形态的主流中。

然而这不同的关系,却似乎不可避免地存在于一个共同的背景之中,以及不可避免地面临一个共同的问题。这就是在西方于全球扩张特别是入侵中国之后的背景下,中国人如何在向西方无论被动还是主动的学习过程中实现“中国之振兴”。进一步而言,不论龚心铭、龚安庆、龚普生、龚澎各自与传教士有着怎样的关系,来自西方的传教士都在他或她的成长期间起到了难以被替代的作用,这种作用以肯定或否定的方式塑造着他/她们对于振兴中国问题的回答。

五

这意味着传教士虽然是在西方于世界扩张的过程中得以进入并常驻中国,因此不可避免地与所谓“西方帝国主义”联系在一起,但是他/她们在即使诸如龚心铭这样不仅受教于而且支持他/她们的中国人那里,主要扮演的其实还是服务于“中国之振兴”的角色。在此过程中,像林乐知夫妇这样的传教士,本身也在有意识地强调与此相对应的角色。本文前面提及周谷城《中国通史》中称《万国公报》“有唤醒中国之价值”,这实际上来自林乐知自己的说法。在《万国公报》早期的英文目录页上,就一度印有如此使命之文字:“Devoted to the awakening of China on the subject of the three grand relations in which man is conditioned, and their Corresponding Essentials, to wit: RELIGION, MORALITY AND SCIENCE.”(试译为:致力于唤醒中国,尤其关乎此三种塑造人之重大关系及相关要素之问题:宗教、道德和科学。)<37>

当然,不同于中国士人呼吁“中国之振兴”,由西方传教士来“唤醒中国”,总可能不免令人感到这其中含有某种居高临下的姿态。就在龚心铭题写书名并作序跋的《全地五大洲女俗通考》中,林乐知对于编撰此书缘由的阐述,也可能会让读者有类似的印象:“鄙人寓华四十余年,无日不以当行之正道引导华人,亦无日不以当开之民智启迪华人,而尤不能一日去诸怀者,则推此振兴女学,释放女人,以提拔女人平等之地位,造就女人同具之才能而已”。即使林乐知又写道,“鄙人寓华已久,自忘其为旅客,颇切同舟惧覆之忱”,如此的补充仍然难以改变他是西方传教士的身份及其让人感觉高高在上的姿态。<38>

不过,对于龚心铭而言,林乐知“引导”、“启迪”的姿态似乎并没有造成他们之间的隔阂。龚心铭不仅在《全地五大洲女俗通考》序中称林乐知为“直开我华夏亘古未有之风会”之“古侠烈丈夫”。<39> 此前,这位翰林认为林乐知的《中东战纪本末》是“意在呼寐者而使之觉”。他本人则是“幸与美国名进士林乐知先生游,因得备聆伟论,恍然悟天下之大局”。他还从与林乐知的交往,谈及对于所识在华西方传教士的整体印象:“既深佩林君之意,并以见基督教中人之居我华者,未尝存畛域之见”。他因此写道:“而我华之所以待教士者,亦必优以礼貌,予以保护,俾得伸善与人同之志,则有裨于我之国计民生者非浅鲜矣”。<40>

这些语句显然是借助传教士为振兴中国思路的另一种表达。然而,这中间还显示出龚心铭对于传教士给他在个人认识世界的意义上带来突破而深表感激。在龚心铭的叙述中,唤醒中国所关乎的不仅是他所在的国家,而且包括他自己。他正是在与林乐知的交往中得其启发而“恍然悟天下之大局”,才促使他认识到传教士对于他所在国家的深刻益处。或许正是如此个体意义上的交往和收获,使得龚心铭没有因为林乐知那些读起来可能会让人感到居高临下的文字,而远离甚或批判传教士。

相比公开发表的序言,龚心铭的书信透露了林乐知对他更加个人意义的帮助。在一封写于1903年阴历“六月十五日”的信中,身在北京的龚心铭告诉林乐知,他从儿子龚安庆得知林乐知夫人及其女儿已从美国返回中国,“甚为欣慰”,并期待他自己下月上旬也回上海与林乐知一家相聚。不过,他在此信首先提及的却是新近收到林乐知的“赐书”对于他在“灵性”上的救助。他说自己“日处长安昏沈世界,与牛羊为群,几乎迷失本来灵性。幸得我夫子片言提耳,如清夜钟声唤醒痴魔”。他接下来笔锋一转,“然在野蛮群中,欲以夫子教我以正之道理转以授之他人,则人皆掩耳急走矣。奈何!”。这正呼应本文前面所引同年“五月端阳日”信中所谓“我在京内,人皆指为洋教中人,多有不敢与我来往者”。不同的是,此信的笔调更为表现个人信仰之“灵性”层面的处境。<41>

龚心铭在这封信中称自己“在野蛮群中”,也与前一封所谓“北京决不能望其有文明之一日”相对应。正如本文之前所梳理的,“文明”和“中国之振兴”是龚心铭在看待他当时所在中国与西方关系问题上的两个重要因素。这使得他关注的不是一般意义比如军事上的中国如何变得强大,而在于中国如何成为在他看来文明的国度。他所谓“重视女学为振兴国度之基础”,也就是林乐知所论“以各国女人之地位,与其看待女人之法,为比较教化优劣之定格”,或者1901年那张林乐知夫人和龚心铭儿女坐在前排的照片所可能传递的信息,正体现了“文明”在龚心铭心目中的“中国之振兴”问题上的支配地位。

然而,龚心铭称自己在“在野蛮群中,欲以夫子教我以正之道理转以授之他人,则人皆掩耳急走矣。奈何!”,可能会被认为是跟随西方帝国主义者而蔑视自己同胞,而这正是西方帝国主义者走狗的表现。对于关注中国遭西方侵略的任何人而言,如此的感受是可以理解的。这就像林乐知称自己“以当行之正道引导华人”,会让人感到西方文化帝国主义的味道。

如果回到龚心铭书信的上下文,他对于身处“野蛮群中”的喟叹,不仅跟他自己与周遭的群体有关。他特别提起他在当时刚听闻的一件“凶恶毫无人理”之事:“昨者杖毙报馆访事一名。沈姓名荩,毫不犯罪,只以其为报馆事,为皇太后所深恨,遂命刑部立毙杖下,死时受刑惨不忍睹”。<42> 龚心铭说到的沈荩(1872—1903)曾经参与戊戌变法和自立军,失败后被通缉,入天津日本租界《天津日日新闻》工作。就在龚心铭写这封1903年阴历“六月十五日”(阳历8月7日)的信之前不久,即同年闰五月二十五日(阳历7月19日),沈荩于北京城内三条胡同被清政府逮捕,后于六月八日(7月31日)被杖杀。<43>

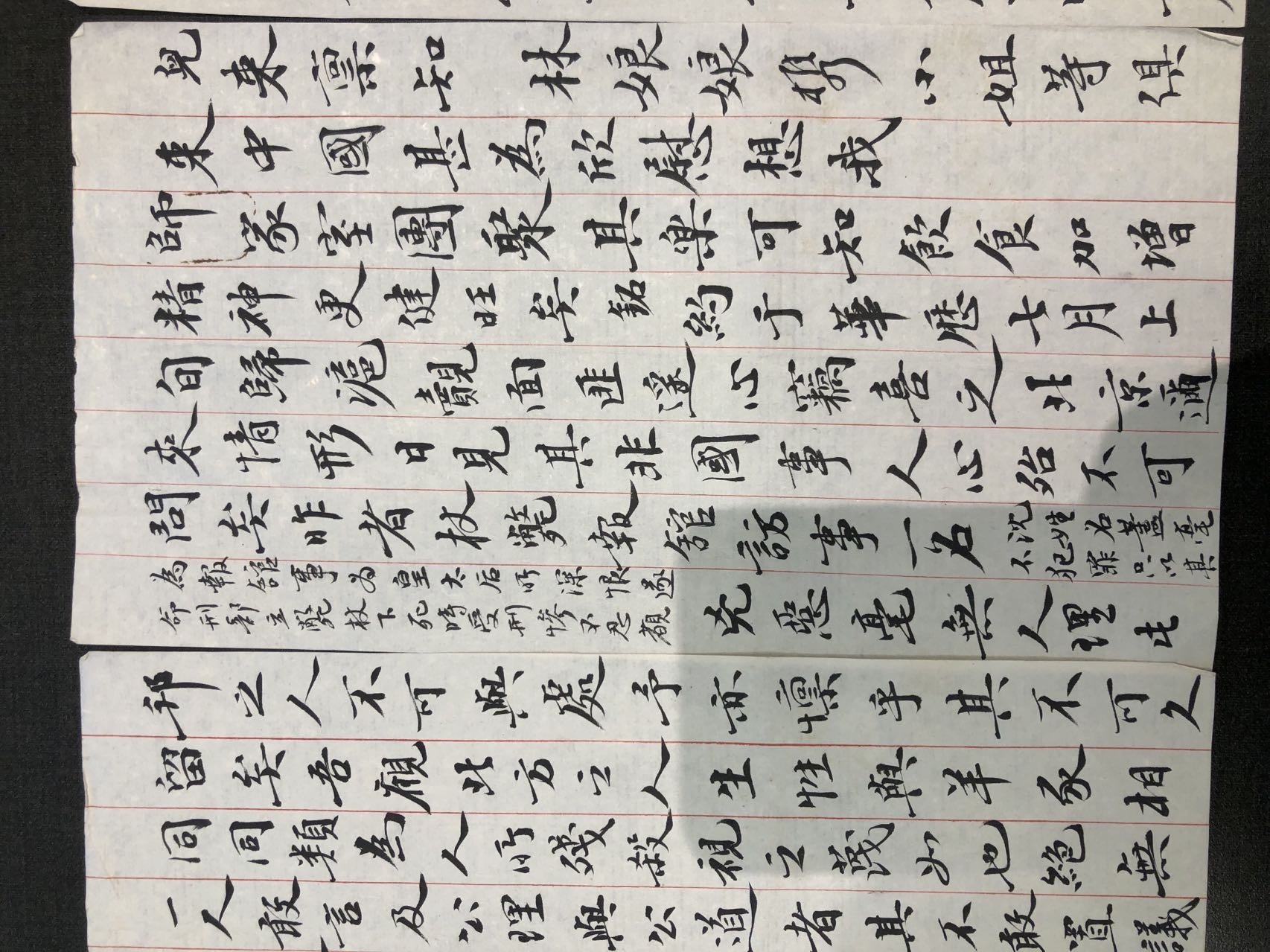

[插图4:龚心铭致林乐知书信(局部),1903年阴历“六月十五日”。图片由作者提供。原件藏于埃默里大学图书馆善本馆。]

沈荩被杖毙,连同上海公共租界的《苏报》被查封,是1903年引起中外舆论关注的大事件。<44> 龚心铭的书信,提供了沈荩被杀几天后一位不同于清政府立场的北京官方体制内文人对此的反应。龚心铭认为,沈荩被捕杀,是因为“皇太后憎恨外人之心与海俱深,每于召对心腹顽固大臣,畅言流涕,谓此仇不可不报。目前不敢报复洋人,遂专以击杀华人之维新者聊以洩愤”。<45> 至此,龚心铭似乎仍在谈论清政府特别是慈禧(1835—1908)及其属下如何排斥西方,以及镇压受西方影响而欲革新中国的华人。也就是说,他关注的似乎仅仅是与“文明”及“中国之振兴”相关的清政府与西方冲突的问题。

接下来,龚心铭将目光引向清政府与中国或者满人与汉人的关系问题。在说到沈荩案之后,龚心铭写道:“吾曾于先生言,深恨李鸿章与各国言和,顾全满洲政府,使满人得以永远占领中国,得永远奴隶我中国四百兆神明之后裔也。此吾所太息痛恨于狗豕不如之李鸿章也。满洲人自以兵力压服我中国,其奴隶我中国,鱼肉我中国以为几上之肉、俎中之肴,性使然也。天实为之也。独怪以中国同种之人,制服同类以求媚于满人,冀取一身一家之富贵,此等人真狗豕之不如矣”。<46>

龚心铭这段以如此愤恨的言辞咒骂过世不久的李鸿章(1823—1901),读起来也许让人意外。李鸿章所在合肥李家,不仅是合肥龚家同乡也是姻家,李鸿章本人更是龚心铭父亲龚照瑗仕途上的重要提携者。<47> 关于李鸿章对龚照瑗的重用,龚心铭与其弟龚心钊发表于1897年8月《万国公报》上追思他们父亲的传略就提及此点。<48> 而龚心铭的朋友圈,尤其林乐知和沈毓桂,对李鸿章的评价并不低。<49>

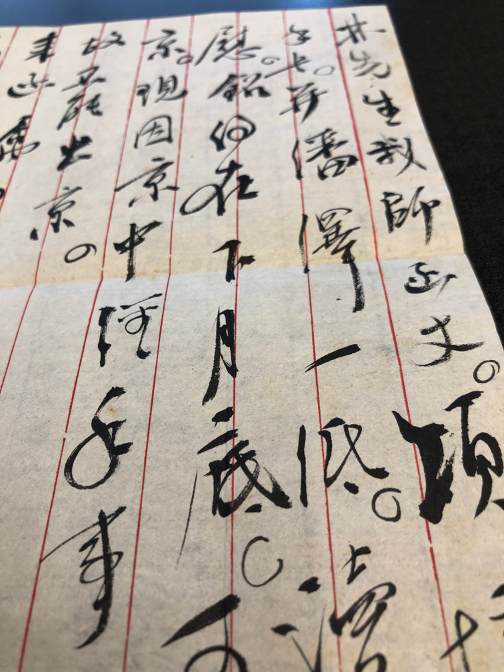

论到像李鸿章那样维护清政府统治的高官,龚心铭并非都一概咒骂。他在1903年阴历“五月廿八日下午”致林乐知的信中,就谈及他介绍其叔岳孙家鼐(1827—1909)与林乐知在

天津做律师的儿子林文德(Edgar Pierce Allen,埃德加·皮尔斯·艾伦,1866—1921)见面。<50> 孙家鼐是晚清重要官员,他最为人所知的或许就是曾任光绪皇帝(1871—1908)的老师,也是京师大学堂(北京大学、北京师范大学前身)的主要创办者之一。<51> 他的维新思想,相当程度上因其侄婿的推荐而受到林乐知、李提摩太(Timothy Richard,提摩太·理查德,1845—1919)以及他们所在广学会的影响。<52>

[插图5:龚心铭致林乐知书信(局部),1903年阴历“五月廿八日下午”。藏于 Box 1, Folder 3, Undated Correspondence [in Chinese], Young John Allen Papers, 1854-1938, Stuart A. Rose Manuscript, Archives, and Rare Book Library, Emory University。此图拍摄于2022年5月26日,埃默里大学图书馆善本馆。]

关于龚心铭为何咒骂李鸿章,这可能需要专文探讨。不过无论原因为何,龚心铭指向了一个汉人与满人关系的问题。他提到的沈荩案加上同年的《苏报》案,都涉及当时汉人呼吁推翻满人政权的举动。这表明,龚心铭当时所面对的清政府与西方的冲突之外,还有满汉冲突的问题。龚心铭所谓的“中国”,明显是以汉人为中心的中国观。他的“中国之振兴”,在此意义上也就含有振兴汉人中国的意思。考虑到满汉冲突的层面,可能就更好理解龚心铭为何没有简单以国家主权的立场排斥西方传教士。在他所认为的汉人中国被满人占领并奴役的状况下,从传教士那里借鉴西方文明振兴汉人中国,似乎更加是可以理解的选择。

汉人以汉人为中心,满人以满人为中心,中国人以中国为中心,西方人以西方为中心,似乎都不可避免地体现了以自我为中心的世界观。各族群、国家之间不可避免的冲突显然既来自于又强化了这种自我中心主义,却也可能提醒人们,任何一个哪怕再强大的自我也难以永远一统天下,这似乎提供了反思自我中心论的机会。当然,只要这个世界还存在,自我中心观应该会继续是各人、各群体、各国家世界观的主流。不过,彼此之间冲突的继续也可能迫使人们在不同程度上修正、丰富各种自我。

龚心铭在满汉冲突、中西冲突之间,并没有跳出自我中心观,他的“中国之振兴”并没有超越汉人中国中心论,他与传教士的交往也服务于此。他骂李鸿章“求媚于满人”而“狗豕不如”,听起来跟陈独秀称中国基督徒为“帝国主义者之走狗”,似乎不仅是同样的思路而且程度更甚。然而,龚心铭哀叹“女子亦何不幸而生我支那之世界”,他愤恨“中国同种之人制服同类”,他赞赏林乐知这样的西方传教士“直开我华夏亘古未有之风会”,则又显示出某种突破汉人传统世界观的倾向。

对于捍卫汉人传统世界观的中国人而言,龚心铭的这种倾向当然并非正当意义的突破而是当受谴责的背叛。即使没有遭受公开的批判,龚心铭于1903年信中所说他在北京的处境,业已表明他基本上被排除于主流的士大夫群体之外:“我在京内,人皆指为洋教中人,多有不敢与我来往者”。在少数敢与龚心铭来往的士大夫当中,孙家鼐曾在1896年对于其侄婿寄来的《中东战纪本末》、《文学兴国策》做出回应。他称赞林乐知“于中国之病源可谓洞见症结”,承认“此中国士大夫所不能知,知之而不敢言者”。他认同林乐知对于“兴学为先”的建议。然而,在“化学、电学、光学、制造之学、语言文字之学,非请洋帅不可”之外,孙家鼐强调,“若讲论道德,期于正人心、厚风俗,则行之中国,非孔圣之教不可”。这位时任工部尚书的龚心铭叔岳紧接着警告,“万不敢改弦更张行耶稣基督之教”。<53>

孙家鼐给龚心铭的信,颇能体现迄今为止的近现代中国历史上某些倾向于改革的中国人,在学习西方以振兴中国的方面,将基督教排除在外的做法。在孙家鼐看来,基督教是“劝人为善”之教,“其劝善之意,五经四书中莫不兼赅”,而“中国之所以弱”、“人心风俗之所以坏”的原因,在于“不能躬行实践行孔子之教”,“即行基督之教犹之弱也”。孙家鼐认为,问题的关键在于,“若操行政之权,事事讲求实际,痛戒虚文”,“孔圣之教用以正人心厚风俗有余矣”。<54>

对于孙家鼐坚持“孔子之教”的立场,龚心铭的回应是,“中国奉行儒教二千余年,乃人心未尽正、风俗未尽厚者”,即使“宋代大儒辈出,恪守懿训而复阐明之,卒无解于金元之祸。今之中国,无乃将蹈其覆辙欤”。不过,龚心铭并没有就此完全否定他心目中的儒教,“基督之道,以真实为本,以敬天爱人宰物为用,与儒教无不相同”。他认为,基督教与儒教相比,不同在于“广狭深浅之势”:“基督教既立真实之体于以上,事上帝而专其敬畏,则一切鬼神之妄,自退处于无权,卜筮堪舆诸惑无论矣”,“中交同人而溥其爱育,则万国兆民皆吾平等,尊攘内外诸歧无论矣”,“下取万物而精其宰制,则格物致知为吾用,山川雷电诸祀无论矣”。作为这个对比的补充,龚心铭进而指出,儒教“信鬼事神,尊己轻人之积习,依然固结不解”。<55>

龚心铭在看待基督教与儒教相同及不同方面所依据的框架,来自林乐知所看重的人与天、人与人、人与物的三重关系,也就是之前提及这位美国传教士在界定《万国公报》“唤醒中国”使命时,所谓的“三种塑造人之重大关系及相关要素之问题:宗教、道德和科学。” 此三层关系意义上的儒教与基督教,已经远远超出孙家鼐理解的仅仅“劝人为善”之教或者道德的教化,而是包括宗教、道德、科学在内人之生存的立体图景。在此框架内,有着龚心铭希望儒教从基督教借鉴的在“上事上帝”方面“专其敬畏”、在“中交同人”方面“溥其爱育”、在“下取万物”方面“精其宰制”,从而不再受制于“卜筮堪舆诸惑”、“尊攘内外诸歧”、“山川雷电诸祀”。这与孙家鼐以及中国近现代史上跟他类似的在学习西方而振兴中国的问题上,将彼此相区分又相关联的宗教、道德、科学割裂开来的主流做法,有着显著差异。

龚心铭通过人与天、人与人、人与物三重关系看待儒教和基督教异同的视角,某种程度上已经不再局限于在中西横向的对比中关注文明及中国如何振兴的问题。如果考虑到基督教与国家强弱之间的复杂关系,龚心铭对于基督教与国度振兴之间的关联,仍然看得过于简单,基督教似乎不过是他期待中国可以振兴或者变得文明的工具。尽管如此,龚心铭却也初步表现出对于人之本身而非仅仅是中国人或西方人与天、人、物关系的看重。他期待的不仅是中国向西方学习而得以振兴,还有就是作为人的中国人如何在“以真实为本,以敬天爱人宰物为用”这个更根本问题上寻求突破。

在这一点上,龚心铭告诉孙家鼐,“侄婿幼承儒术,幸列词曹,曷敢以用西变中之言”。在他看来,“西教来华”的用意是如基督所言,“我来非以坏之,乃以成之”,也就是,“教化之善者,必葆其所固有,其略有缺憾者,则益其所本无也”。<56> 不仅如此,在1905年对于《全地五大洲女俗通考》的再跋中,龚心铭指出,“夫世界最苦之人类,莫过于无教之民”。他在此强调的虽然仍是“振兴女学”对于“中国之兴”的重要性,但是也指向了“无教之民”的根本问题在于“大背上帝生人之本意”。<57>

龚心铭与林乐知以及如孙家鼐这样的清政府官员交往过程中写下的文字,不止于本文所提及。但是,这里所梳理的龚氏部分手稿及公开发表的文章,大约已经可以体现龚心铭与西方传教士的关系状态及其对相关问题的看法。龚心铭是晚清少有的不仅与传教士有密切联系,而且归信基督的中国官方体制内文人。他公开支持林乐知及其中外同道对于基督教及相关宗教、道德、科学思想在中国的传播,以此帮助实现他心目中的“中国之振兴”。他尤其认同林乐知将女子地位视为反映国家文明程度的准绳,指出“重视女学为振兴国度之基础”。

然而,龚心铭并不完全否定儒教本身的价值。他以林乐知关于人与天、人与人、人与物三重关系的视角,而非仅仅道德教化的理解看待儒教和基督教,并以此呼吁儒教在“以真实为本,以敬天爱人宰物为用”上向基督教学习。尽管如此,他在面对满汉冲突问题上却显然坚持“尊攘内外”的汉人中心观。而在中西冲突问题上,他反对西方军队驻扎中国。然而面对清政府支持义和团运动、排斥维新以及与此相关的西方和基督教,他又不得不宁愿以西方军队的存在而防止义和团运动的重现。

龚心铭与西方传教士的关系状态及其对相关问题的看法,显然不是一个标签就可以代表。这种复杂性不仅很难在比如“西方帝国主义者及其走狗”这样关于中国近现代史的主流叙事方式中得以体现,也不是以诸如中西文化交流、晚清中国现代化、中国的基督教化这样的常见范式就可以总结的。这种复杂性可能跟上述不同模式都有或多或少的关系,却又不是这些模式混合在一起就可以说明的。这种复杂性除了与上述模式所代表的各样普遍现象有着难以避免的关联,更与龚心铭对于诸如国家振兴、文明程度、中西关系、满汉关系、儒教、基督教、道德、科学这些问题的具体看法相关,这涉及他个人的经历和倾向,及其与林乐知这样具体的传教士互动中形成的认知。

<1>龚心铭题赠林乐知夫妇照片两幅,1901年3月,摄于上海耀华照相馆(Sze Yuen Ming)。Box OP1, Folder 8, Young John Allen Papers, 1854-1938, Stuart A. Rose Manuscript, Archives, and Rare Book Library, Emory University.

<2>关于林乐知,已有不少研究,迄今最重要的专著可能仍然是Adrian A. Bennett, Missionary Journalist in China: Young J. Allen and His Magazines, 1860-1883 (Athens, GA: The University of Georgia Press, 1983) 。中译本见贝奈特,《传教士新闻工作者在中国:林乐知和他的杂志(1860—1883)》,金莹译,桂林:广西师范大学出版社,2014年。不过此书没有详细考察林乐知后期(1883—1907)的传教生涯。

<3>龚心湛主修,《(合肥龚氏)重修宗谱稿略》,1948年再记,龚心铭小传;海上名人传编辑部,《海上名人传》,上海文明书局,1930年,第99页;江庆柏编著,《清朝进士题名录》中册,北京:中华书局,2007年,第1245页;郭子初、朱正业,“清季地方议员选举中的文法之争与司法诉讼——以龚心铭案为中心”,《安徽史学》2019年第3期,第48—55页。

<4>蔡沈,《书经集传》卷五,武昌:湖北官书处,1895年,第47—48页。

<5>吴建华,“清代庶吉士群体简析”,《社会科学辑刊》1994第4期,第107—115页;吴仁安,“明清庶吉士制度述论”,《史林》1997年第4期,第33—39页。

<6>关于“帝国主义”这一说法在近现代中国的出现,见曹龙虎,“近代中国帝国主义概念的输入及衍化”,《武汉大学学报》(人文科学版)2017年第4期,第109—120页。

<7>陈独秀,“二十七年以来国民运动中所得教训”,《新青年》季刊第4期,1924年12月20日,第15—22页。

<8>《毛泽东集》第10卷,东京:苍苍社,1983年,第325—332页;《毛泽东选集》第4卷,北京:人民出版社,1991年,第1491—1498页。1949年8月30日,毛泽东发表“五评白皮书”(“‘友谊’,还是侵略?”),尤其指出:“美帝国主义比较其他帝国主义国家,在很长的时期内,更加注重精神侵略方面的活动,由宗教事业而推广到‘慈善’事业和文化事业……司徒雷登就是从事这些事业出了名,因为做了驻华大使的。” 详见:《毛泽东集》第10卷,东京:苍苍社,1983年,第341—344页;《毛泽东选集》第4卷,北京:人民出版社,1991年,第1505—1508页。

<9>冯友兰,“传教士林乐知、李提摩太的思想——帝国主义奴役殖民地人民的工具”,《光明日报》,1954年5月19日;冯友兰,《三松堂全集》第14卷,郑州:河南人民出版社,2001年,第460—469页。

<10>俞沛铭,“周谷城怎样为帝国主义侵略辩护——评《中国通史》近代部分”,《文史哲》1965年第1期;周谷城,《中国通史》第8版,下册,上海:开明书店,1947年,第1115页。

<11>周谷城,“周谷城自传”,《晋阳学刊》1980年第2期,第72—73页。

<12>章开沅,“序言”,章开沅、林蔚主编,《中西文化与教会大学——首届中国教会大学史学术研讨会论文集》,武汉:湖北教育出版社,1991年,第1—4页;王立新,《美国传教士与晚清中国现代化——近代基督新教传教士在华社会文化和教育活动研究》,天津人民出版社,1997年。对于王立新此书的评价以及关于文化帝国主义用法的反思和质疑,见唐日安(Ryan Dunch)这篇论文:Ryan Dunch, “Beyond Cultural Imperialism: Cultural Theory, Christian Missions, and Global Modernity,” History and Theory 41, no. 3 (2002): 301-25。该文中译文,见唐日安,“超越文化帝国主义:文化理论、基督教传教使团与全球现代性”,史凯译,《国际汉学》2016年第1期,第5—20页;关于章开沅、王立新以及更多中国学者在近几十年来的中国基督教历史研究,详见陶飞亚、杨卫华,“改革开放以来的中国基督教史研究”,《史学月刊》2010年第10期,第5—21页。

<13>顾长声,《传教士与近代中国》第3版,上海:世纪出版集团、上海人民出版社,2004年,第430—435页;Gu Chang-Sheng, Awaken: Memoirs of a Chinese Historian《醒:顾长声回忆录》 (Bloomington, IN: AuthorHouse, 2009), vii-x, 147-152。

<14>关于来华传教士与帝国主义的历史问题,除了以上提及的顾长声、章开沅、王立新、唐日安的著述,也见其他中英文论著,比如:陈庆升,“广学会的性质及其与维新运动的关系”,《史学月刊》1958年第10期,第13—17页;徐育新,“赛珍珠——美帝国主义文化侵略的急先锋”,《文学评论》1960年第5期,第100—107页;何兆武,“广学会的西学与维新派”,《历史研究》1961年第4期,第21—44页;杜永镇,“美国在华传教士执行美帝国主义殖民政策的罪证”,《文物》1964年第11期,第5—11页;戴学稷,“西方殖民者在河套鄂尔多斯等地的罪恶活动——帝国主义利用天主教侵略中国的一个实例”,《历史研究》1964年第5—6期,第67—96页;李毅,“异质文化交融论——兼辨‘文化侵略’说”,《广州研究》1988年第12期,第26—29页;顾长声,“传教士与近代中西文化交流——兼评《剑桥中国晚清史》关于基督教在华活动的论述”,《历史研究》1989年第3期,第56—64页;狄德满,“晚清基督教、帝国主义与义和团的兴起”,陶飞亚译,《山东社会科学》1990年第6期,第12—14页;汪波,“‘文化帝国主义’和传教士的行为方式”,《安徽大学学报》(哲学社会科学版)1995年第6期,第73—77页;罗志田,“传教士与近代中西文化竞争”,《历史研究》1996年第6期,第77—94页;王立新,“‘文化侵略’与‘文化帝国主义’:美国传教士在华活动两种评价范式辨析”,《历史研究》2002年第3期,第98—109页;沈迦,《日光之下——苏慧廉和他的时代》,台北:秀威资讯科技股份有限公司,2012年;沈迦,《寻找·苏慧廉:传教士和近代中国》,北京:新星出版社,2013年。 Kenneth Scott Latourette, A History of Christian Missions in China (New York, NY: MacMillan, 1929); Paul A. Varg, Missionaries, Chinese, and Diplomats: The American Protestant Missionary Movement in China, 1890-1952 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1958); Paul A. Cohen, “The Anti-Christian Tradition in China,” The Journal of Asian Studies 20, no. 2 (1961): 169-180; Kwang-Ching Liu ed., American Missionaries in China: Papers from Harvard Seminars (Cambridge, MA: Harvard University East Asian Research Center, 1966); John K. Fairbank, “Assignment for the ‘70’s,” The American Historical Review 74, no. 3 (1969): 861-879; Jonathan Spence, To Change China: Western Advisers in China 1620-1960 (Boston, MA: Little Brown & Co., 1969); Sidney A. Forsythe, An American Missionary Community in China, 1895-1905 (Cambridge, MA: Harvard University East Asian Research Center, 1971); John King Fairbank ed., The Missionary Enterprise in China and America (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974); Paul A. Cohen, “Christian Missions and Their Impact to 1900,” in The Cambridge History of China, vol. 10, edited by John K. Fairbank (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1978), 543-90; Sarah R. Mason, Missionary Conscience and the Comprehension of Imperialism: A Study of the Children of American Missionaries to China, 1900-1949, Ph.D. dissertation, Northern Illinois University, 1978; Shaw Yu-ming, An American Missionary in China: John Leighton Stuart and Chinese-American Relations (Cambridge, MA: Council on East Asian Studies, Harvard University, 1992); Xi Lian, The Conversion of Missionaries: Liberalism in American Protestant Missions in China, 1907-1932 (University Park, PA.: Pennsylvania State University Press, 1997); Daniel H. Bays, “Study of the History of Christianity in U.S.-China Relations: A New Departure?” Journal of American-East Asian Relations 13, no. 1-2 (2006): 1-5; Klaus Mühlhahn ed., The Limits of Empire: New Perspectives on Imperialism in Modern China, Chinese History and Society / Berliner China-Hefte vol. 33, 2008; Ian Tyrrell, Reforming the World: The Creation of America’s Moral Empire (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010); Ambrose Mong, Guns and Gospel: Imperialism and Evangelism in China (Cambridge, UK: James Clarke & Co, 2016); Lars Peter Laamann, “Western Missionaries in Modern China: From Ministers of Foreign Teachings to Agents of Imperialism?” History of Religions 61, no. 1 (2021): 105-125. 关于帝国主义与在华西方女传教士,参见Carol C. Chin, “Beneficent Imperialists: American Women Missionaries in China at the Turn of the Twentieth Century,” Diplomatic History 27, no. 3 (2003): 327-352; Barbara Reeves-Ellington, Kathryn Kish Sklar, Connie A. Shemo, eds. Competing Kingdoms: Women, Mission, Nation, and the American Protestant Empire, 1812-1960 (Durham, NC: Duke University Press, 2010); Connie Shemo, “Directions in Scholarship on American Women and Protestant Foreign Mission: Debates Over ‘Cultural Imperialism’,” History Compass 10, no. 3 (2012): 270-283; Motoe Sasaki, Redemption and Revolution: American and Chinese New Women in the Early Twentieth Century (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2016)。

<15>易惠莉,《西学东渐的中介——沈毓桂评传》,博士论文,华东师范大学,1991年;易惠莉,《西学东渐与中国传统知识分子——沈毓桂个案研究》,长春:吉林人民出版社,1993年;易惠莉,“‘中学为体,西学为用’的本意及其演变”,《河北学刊》1993年第1期,第84—89页。关于沈毓桂及“中学为体,西学为用”,我在埃默里大学第二学期的一篇作业尝试做出进一步研究,目前在修订中。

<16>关于龚心铭与林乐知,这两篇文章有比较多的涉及:卢明玉,“《全地五大洲女俗通考》中华人、西士以释放女子为题所作的借题发挥”,《道风:基督教文化评论》第39期,2013年,第129—156页;郭子初、朱正业,“清季地方议员选举中的文法之争与司法诉讼——以龚心铭案为中心”,《安徽史学》2019年第3期,第48—55页。

<17>龚心铭致林乐知书信,1903年阴历“五月端阳日”。Box 1, Folder 1, Undated Correspondence [1 of 2], Young John Allen Papers, 1854-1938, Stuart A. Rose Manuscript, Archives, and Rare Book Library, Emory University.

<18>同上。关于“清末新政”,参见崔志海,“建国以来的国内清末新政史研究”,《清史研究》2014年第3期,第129—148页;崔志海,“国外清末新政研究专著述评”,《近代史研究》2003年第4期,第249—290页。

<19>龚心铭致林乐知书信,1903年阴历“五月端阳日”。

<20>龚心铭致林乐知书信,1903年阴历“六月十五日”。Box 1, Folder 3, Undated Correspondence [in Chinese], Young John Allen Papers, 1854-1938, Stuart A. Rose Manuscript, Archives, and Rare Book Library, Emory University.

<21> Seventeenth Annual Report of the Society for the Diffusion of Christian and General Knowledge among the Chinese, For the year Ending September 30th, 1904 (Shanghai: Shanghai Mercury, Limited, 1904), 20-21; Eighteenth Annual Report of the Christian Literature Society for China, For the year ending September 30th, 1905 (Shanghai: Shanghai Mercury, Limited, 1905), 14-15.

<22>林乐知、任保罗编著,《全地五大洲女俗通考》,上海:华美书局,1903—1904年,封面,首卷龚序;第十集下卷五十九页,龚跋。

<23>林乐知、蔡尔康编译,《中东战纪本末》、《文学兴国策》,上海:图书集成局,1896—1897年,封面、扉页、龚序。

<24>林乐知、任保罗编著,《全地五大洲女俗通考》,首卷龚序。

<25>同上,首卷林序。

<26>同上,首卷龚序。

<27>同上,首卷英文题献。

<28>关于龚心铭的子女,见龚心湛主修,《(合肥龚氏)重修宗谱稿略》,1948年再记,龚心铭小传。

<29>关于宋氏三姐妹就读中西女塾,详见Emily Hahn, The Soong Sisters (New York, NY: DoubleDay, Doran & Co., 1941), 31-34, 40-43;陈雁,“由姊妹而同学:基督教与近代上海女学校、女学生”,《社会科学辑刊》2017年第2期,第137—144页;关于中西女塾,见连吉生,“耶稣教监理会上海中西女塾章程”,《全地五大洲女俗通考》第十集下卷四十三—四十六页;胡卫清,“上海中西女塾简论”,《韩山师范学院学报》2002年第3期,第10—21页。Oswald Eugene Brown and Anna Muse Brown, Life and Letters of Laura Askew Haygood (Nashville, TN: Publishing House of the M. E. Church, South, 1904), 163-194, 224-291; Liu Xiaoyan, The Changing Face of Women’s Education in China: A Critical History of St. Mary’s Hall, McTyeire School and Shanghai No. 3 Girls’ Middle School (Zürich, Switzerland: Lit Verlag, 2017).

<30>关于宋氏三姐妹与卫斯理安学院,详见Emily Hahn, The Soong Sisters, 47-65, 78-82, 102-103, 126, 175。关于卫斯理安学院于所在美国女子大学历史中的位置,见Irene Harwarth, Mindi Maline and Elizabeth DeBra, Women’s Colleges in the United States: History, Issues, & Challenges (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1997), 3。

<31>关于宋嘉澍、倪珪贞,详见海南省文昌市人民政府、海南省宋耀如宋庆龄研究会、上海宋庆龄研究会编,《宋耀如及其时代国际学术研讨会论文集》,上海:中国福利会出版社,2009年;上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会、上海宋庆龄研究会编,《宋耀如生平档案文献汇编》,上海:东方出版中心,2013年;Emily Hahn, The Soong Sisters; Sterling Seagrave, The Soong Dynasty (New York, NY: Harper & Row, 1985); Donald G. Gillin, Falsifying China’s History: The Case of Sterling Seagrave’s The Soong Dynasty (Stanford, CA: Hoover Institution, Stanford University, 1986); Jung Chang, Big Sister, Little Sister, Red Sister: Three Women at the Heart of Twentieth-Century China (New York, NY: Alfred A. Knopf, 2019). 关于裨文女塾的创办,见Eliza J. Gillett Bridgman, Daughters of China; or, Sketches of Domestic Life in the Celestial Empire (New York, NY: Robert Carter & Brothers, 1853), 148-170。

<32>龚心铭先后娶三任妻子,原配梁氏早亡,继娶分别为孙氏和端木氏,详见龚心湛主修,《(合肥龚氏)重修宗谱稿略》,龚心铭小传。

<33>龚心铭、龚心钊,“诰授光禄大夫显考仰蘧府君行述”,《万国公报》1897年8月,第20—22页;龚心湛主修,《(合肥龚氏)重修宗谱稿略》,龚照瑗小传,龚心钊小传;马一,“龚照瑗与晚清外交”,《广东第二师范学院学报》2015年第1期,第105—112页。

<34>目前看到关于龚安庆的记载很少,这部辞典中他的小传是最全面的:徐有春主编,《民国人物大辞典》(增订本),石家庄:河北人民出版社,2007年,第2852—2853页。另外,根据《(合肥龚氏)重修宗谱稿略》,龚安庆被记录为龚心钊的长子。可能鉴于龚心铭原配梁氏早逝,龚安庆被过继给龚心铭。

<35>关于圣玛利亚女校,详见Liu Xiaoyan, The Changing Face of Women’s Education in China: A Critical History of St. Mary’s Hall, McTyeire School and Shanghai No. 3 Girls’ Middle School。

<36>关于龚氏姐妹,详见戴健,“声名煊赫的‘合肥龚’”(六),《江淮文史》2005年第3期,第118—146页。

<37>比如:《万国公报》第14卷,总第689期,1882年5月13日,英文目录页。

<38>林乐知、任保罗编著,《全地五大洲女俗通考》,首卷林序。

<39>同上,首卷龚序。

<40>林乐知、蔡尔康编译,《中东战纪本末》、《文学兴国策》,龚序。

<41>龚心铭致林乐知书信,1903年阴历“六月十五日”。

<42>同上。

<43>关于沈荩被杀在1903年引起的舆论反应,详见支那汉族黄中黄(章士钊)编著,《沈荩》,支那第一荡虏社,1903年。关于沈荩被杀原因的研究,参见彭平一,“关于沈荩与‘沈荩案’若干史实的补证”,《中南大学学报(社会科学版)》2005年第5期,第650—655页。

<44>关于《苏报》案,参见李启成,“领事裁判权制度与晚清司法改革之肇端”,《比较法研究》2003年第4期,第16—28页;郭双林,“章士钊与‘《苏报》’案”,《湖南社会科学》2011年第5期,第205—210页。

<45>龚心铭致林乐知书信,1903年阴历“六月十五日”。

<46>同上。

<47>费行简,《近代名人小传》,台北:文海出版社,1967年,第170页;戴健,“声名煊赫的‘合肥龚’”(二),《江淮文史》2004年第5期,第90—107页;马一,“龚照瑗与晚清外交”,《广东第二师范学院学报》2015年第1期,第105—112页。

<48>龚心铭、龚心钊,“诰授光禄大夫显考仰蘧府君行述”,《万国公报》1897年8月,第20—22页。

<49>详见林乐知、蔡尔康编译,《李傅相历聘欧美记》,上海:图书集成局,1898年,林乐知序;“李傅相七十寿序”,沈毓桂,《匏隐庐诗文合稿》,上海,1896年,第84—85页。

<50>龚心铭致林乐知书信,1903年阴历“五月廿八日下午”。Box 1, Folder 3, Undated Correspondence (in Chinese), Young John Allen Papers, 1854-1938, Stuart A. Rose Manuscript, Archives, and Rare Book Library, Emory University.

<51>钱耕森,“孙家鼐与京师大学堂”,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》 1999年第1期,第64—69页。

<52>龚心铭向孙家鼐推荐林乐知、李提摩太等传教士的著述,特别是《中东战纪本末》、《文学兴国策》,详见寿州孙燮臣大司空,“覆龚景张太史心铭书”,《万国公报》1896年8月,第10—11页;翰林院庶吉士龚心铭,“上叔岳孙燮臣大司空家鼐书”,《万国公报》1896年8月,第11—12页。

<53>寿州孙燮臣大司空,“覆龚景张太史心铭书”,《万国公报》1896年8月,第10—11页。

<54>同上。

<55>翰林院庶吉士龚心铭,“上叔岳孙燮臣大司空家鼐书”,《万国公报》1896年8月,第11—12页。

<56>同上。

<57>合肥龚心铭,“五大洲女俗通考再跋”,《万国公报》1905年8月,第30页。

此文首发于《世代》第17期(2022年夏季号)。

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(kosmos II)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第17期的主题是“反思文化帝国主义”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(kosmos II);网站(www.kosmoschina.org)

发表回复