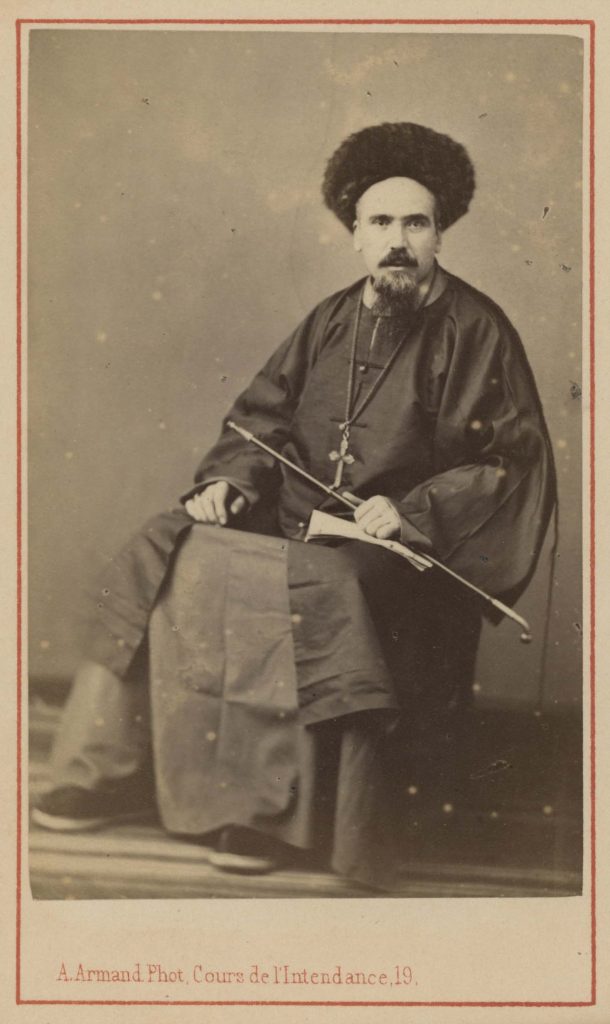

[贵州主教胡缚理(Louis Simon Faurie,1824—1871)。来源:https://irfa.paris/en/missionnaire/0609-faurie-louis/]

所谓咸同之际的贵阳教案,指的是咸丰十一年六月二十二日(1861年7月29日)发生于青岩和同治元年正月十九至二十日(1862年2月17至18日)发生于开州的两起地方官相继杀害当地天主教徒和法籍传教士的案件,以及后续相关的中外交涉与谈判。因青岩、开州隶属贵阳府,两案联系密切,交涉各方均一体视之,故合称贵阳教案。此案在含有容教条款的《北京条约》签订之后,杀伤人命之多于同治朝大概除天津教案外所仅见<1>,属官教冲突而非一般意义上的民教之争。贵阳教案案情并不复杂,交涉结案却历三年有余<2>,清廷谕令为地方官掣肘,拖延不行是个中主因。而清廷徘徊于顾全中外和好大局与维护国体从宽治吏之间,亦致黔案久拖不决。作为交涉一方的贵州主教胡缚理(Louis Simon Faurie,1824—1871),在教案的起因、经过、谈判和结案中,均扮演或主动或被动的角色,其是非得失不能以一言遽定。本文参酌有关史料,先叙胡缚理生平概略,后论其人在此案中的活动行状。

一、 胡缚理生平行谊

胡缚理,1824年6月12日生于法国西南部吉伦特省的蒙塞尔居(Monségur),自幼家贫,其父为当地小店主,母为洗衣工。胡从小就表现出对属灵之事的兴趣与追求,立志将来以神父为业。1838年,15岁的胡缚理入读波尔多小修院(Petit Séminaire of Bordeaux),7年后转入大修院接受教会神学教育。1850年,胡离乡前往巴黎的外方传教会学院(Le séminaire des Missions étrangères)进一步深造,同年12月晋铎,次年3月13日被派启程前往贵州传教,并于1852年经粤、桂、湘抵达贵阳。

胡最初辅助自1849年升任贵州主教(也即宗座代牧区代牧)的白斯德望(Etienne Albrand,1805—1853)开展教务,担任一所小修院的监督。1853年,白斯德望去世前,任命胡缚理继任,胡以年轻为由(时年29岁)婉拒。次年5月,会方令胡担任主教一职,胡再次拒绝。他将主要精力放在贵阳六冲关修院的管理和扩建上,开办印刷所,又在贵阳南郊的青岩修筑一所大修院。1859年,胡缚理被安排在远离贵阳的龙坪会口。这一年,川东主教范若瑟(Eugène Desflèches,1814—1887)由教廷授权,选立胡缚理为贵州主教。胡接受任命,于1860年9月2日在川东小修院正式受职。

胡初掌天主教贵州全省教务之际,适逢中法《北京条约》签订及贵阳教案发生,以及随后的仲家子(即布依族)大规模归信天主教浪潮。1864年,胡任清军与兴义府回民起义军之间的调停人,失败无果。据时任云贵总督劳崇光(1802—1867)称,胡在黔省除开展教务外,还帮助劳解决为难之事,比如制造火药、火器、汇兑军饷,收养难民,代管育婴堂及幼堂,设立联团保护春耕等等。<3> 1869年4月,胡赴罗马参加第一届梵蒂冈会议,被选为中国区主教会议秘书,于1871年2月10日启程返黔,同年6月21日于途中病卒,遗体运至贵阳安葬。胡在贵州的教务活动,以1861年的递呈护照和1864年的布依族归信运动最为人所争议。<4>

胡缚理一生并没有特别传奇的经历,大部分时间是在修院、教堂度过,他不像早期入华的耶稣会士那样广交文人官绅,学术传教,也不似同时期同会寓川神父艾嘉略(Louis Delamarre,1810—1863)有如此能量,借充当法国驻华大使的翻译之便,暗使手段在中法《北京条约》的签定中为天主教会谋利。<5> 无论是对中国典籍的熟悉程度、中文水平,还是与中外官员打交道的经验,胡在历次来华的天主教外籍神父中均非特出。如果不是因为贵阳教案,胡缚理可能只是巴黎外方传教会在清朝边远省份一名普通的主教,他的名字也不会频繁出现在清朝官方记录中。

二、 紫呢大轿

以往的研究大多认为,胡缚理乘坐紫呢大轿,身着教会礼服,招摇过市,与地方官分庭抗礼,挑战了后者的权威。地方官因此嫉恨,借口反教,最终酿成贵阳教案。<6> 论者甚至直指当时的贵州提督田兴恕(1836—1877)固然傲慢,胡缚理表现的则是另一种宗教上的傲慢。<7> 这些看法大体上是照着清朝官方史料的话来讲,未能充分注意当事者其他方的考量和理由。<8> 按照地方官提供的材料,加之后世书写历史的人对自身所处局势的某种呼应,很容易得出胡缚理傲慢失检,挟条约以令诸侯(地方大员),提出无理要求的印象。<9> 欲除此种顽固的片面印象,接近历史真相,需重访史料,将包括胡缚理在内的教会方面留下的记录,与清廷官方材料合而观之。

案件的起因可追溯至中法所签订条约中有关天主教的条款。根据1858年6月27日《天津条约》第八款,法国人进入中国内地,必须先从使馆处领取“中、法合写盖印执照,其执照上仍应有中华地方官钧印以为凭”。第十三款申明,按第八款“备有盖印执照安然入内地传教之人,地方官务必厚待保护”,“惟不准前往暂有匪徒各省份”,而且“凡中国人愿信崇天主教而循规蹈矩者,毫无查禁,皆免惩治。向来所有或写、或刻奉天主教各明文,无论何处,概行宽免”。 <10> 这实际上承认了天主教在华及传教士入内地传教的合法性,同时宣示法国对在华天主教拥有保教权。故此可知,晚清涉及天主教教案大率由法方出面交涉,非仅因藉传教游历各省之来华西人,“出自法郎西者盖十之九”。<11> 恭亲王奕訢(1833—1898)又将和约告示,盖印关防,通行各省,令各省督抚遍为张贴,使民知悉。<12> 不过为了谨慎起见,法国驻华全权大使葛罗(Baron Gros,1793—1870)只给28名传教士发放首批护照,其中就包括胡缚理。护照上所印内容,主要是以法国驻华大使的名义,要求中国各级地方官遵照《天津条约》第八款,允许传教士自由在华传教,并为该护照领取者的人格品行背书。为了保险起见,驻京公使布尔布隆(Alphonse de Bourboulon,1809—1877)让传教士从所在地方官处加盖护照印花。<13>

1861年4月29日,胡缚理从由京返川的艾嘉略处收到护照,其上盖有法国驻华全权大使葛罗和恭亲王奕訢官印。<14> 随附川东主教范若瑟(Eugène Desflèches,1814—1887)寄来的一封信,信中介绍了范拜访重庆地方官并递呈护照的礼仪细节,显然是让胡仿效。<15> 艾嘉略由京高调返川,沿途展示法国国旗并受到各处地方官员优待。他陪伴两名神父前往保定府顺利递交护照,随带范约瑟及其他三位主教在成都受到时任川督崇实(1820—1876)礼遇,崇实还答应艾嘉略下令全省贴出条约告示。<16> 此番经历以及艾嘉略对条约签订后信仰自由时代来临的乐观估计,似乎给原本怀疑黔省地方当局不会公布和履行条约的胡缚理一些希望。所以他决定采取主动,正式拜访贵州地方官员,递呈护照,寄望以此与地方官员建立良好关系,确保条约赋予天主教的自由权利立即得到落实。<17>

于是就有了这一幕:1861年5月22日(咸丰十一年四月十四日),就在收到护照后的第23天,胡缚理派司铎任国柱(Léonard Vielmon,1825—1870)先行禀告贵州最高地方行政官员,主教已经收到从北京寄来的传教士护照,希望巡抚允许主教第二天来署递呈。任国柱乘坐四人大轿,身着绉纱长袍,外罩白色法衣,肩披镶金圣带,头戴方巾帽,脚穿黑缎靴,俨然天主教宗教节庆举行弥撒的装扮。一行人由一柄红色遮阳伞在前开道,五人骑马殿后,直往巡抚衙署。<18>

衙役通报“大法国教士”来署,行礼坐定后,任国柱向衙门总管解释此行目的,请其转呈巡抚胡主教书信一封,信中详细说明第二天主教拜谒时会采用的礼仪。据说巡抚对此并无异议。于是,任国柱在总管护送下,穿过因好奇围观早已将衙署大院挤得水泄不通的人群,返回教堂。群众一直跟到教堂,满目惊奇。<19> 第二天上午,胡缚理乘坐紫呢大轿,在三位神父梅西满(Simon Mihières,1821—1871)、李万美(François-Eugène Lions,1820—1893)、任国柱的陪同下,一行人高举十字架,大张旗鼓,一路奏乐燃放鞭炮,出城特意上演一番护照接收仪式,然后返回教堂,接着又前往巡抚官署递交护照。

按照胡缚理的记载,任、胡二人两次拜访尽管吸引大批围观群众,但是现场秩序都很好,没有喧哗嚷闹。<20> 黔省地方官的说法则是,胡、任一行“忽坐紫呢大轿,变易法国衣冠,仪从众多,谒见各官,以致阖省惊骇,人言啧啧”,“几有不能相容之势”。地方官恐围观群众中有人借机生事,酿成中外事件,故派员干预,“稍加威吓,以定人心”。<21> 无论两方对现场人群观感的描述是有序还是紧张,可以肯定的是,胡、任一行出现在贵阳街头成为当地的公共事件。贵州地方官并未像崇实礼遇艾嘉略那样接待胡缚理,反而表现得相当冷淡。巡抚何冠英(1791—约1863)让胡一行在衙门外等候多时才开门准见,并以黔省骚乱为由劝返,嘱其不必在贵州传教。胡则委婉表示,传教合乎朝廷签署的和约,并保证信徒不会参与叛乱,传教士也不会在叛乱地区活动或者干预司法。离开巡抚衙署,胡一行又赶往提督衙门拜会田兴恕,田借口军务繁忙避而不见,其他地方官随附借口他务拒绝接待。<22>

胡缚理事前没有充分估计到,这次拜访仪式会对黔省地方官可能产生何种冲击,但很快就感受到来自官府的不满与敌意。根据胡的记录,5月24日,就在胡拜访贵州巡抚的第二天,田兴恕扬言要杀光全省天主教徒。25日,田下令将信徒登记名册,威胁日后按册屠戮,一些信徒逃离贵阳。26日,田又纵兵以治安之名包围教堂,阻止信徒入堂礼拜。27日,田派兵阻止教堂人员外出,拦阻任国柱未果后再次包围教堂,传言夜半会屠杀信徒。29日,田兴恕派兵闯入教堂,抢走十字架画像并投入厕中,奚落辱骂,又在省城分发诋教册子。<23> 31日,贵阳知府多文传任国柱问话,语带威胁,表达对胡此前乘轿和着礼服的不满,并让任带话给胡。<24>

第二天(6月1日),胡在给多文的回信中,为22日和23日的拜访礼仪辩护,声明坐轿和仪式不是图虚荣,而是按照北京的来信指示,以严肃和正式的形式表达对地方官的尊重,何况这些仪式并没有违反条约规定,在其他省份执行过也没有什么问题。至于轿子采用紫色,胡认为符合自己的身份地位,没有僭越地方官员的出行服色。胡还表示自己入黔以来一直小心行事,不会违背当地风俗惯例,并允诺自己不会把田派兵滋扰教堂“这种小事”报告给北京,损及两国和平,劝官员们放心。<25>

胡对拜访礼仪的辩护还有两次。一次是对地方官辩驳的回应。前引黔省官员指出,胡、任一行“忽坐紫呢大轿,变易法国衣冠,仪从众多,谒见各官,以致阖省惊骇,人言啧啧”。胡反驳说,地方官用词不当,主教司铎没有中国官职,谈不上仪从,只能说雇佣鼓吹,这样做是在迎接执照递呈官署之时,宣告钦奉谕旨,准传天主教。何来人心震骇呢?至于弥撒祭衣,天下皆然,并非奇装异服,况且拜谒之先已将京师寄来谒见礼仪服色,于三日前抄送知会各署,若不准行,何不提前明言呢?<26>

另一次是回应法国驻华临时代办哥士耆(Michel Alexandre Kleczkowski,1818—1886)的责备。哥士耆显然认为紫呢四人大轿触怒了田兴恕,拜访礼仪除了彰显个人尊严外,直接后果就是让地方官惊骇,损其威望。胡并不接受哥士耆的责备,认为对方论断自己行事的动机出于虚荣,这是对自己的羞辱。胡辩称,拜访地方官不能随意,使用礼仪将自己与一般平民区别出来是合适的。紫色符合自己的身份等级,并未逾越地方官服色。田拿轿子说事根本站不住脚,背后真实的原因是田兴恕厌恨恭亲王和欧洲人。<27>

尽管胡缚理的三次辩护都强调自己采用的拜访礼仪是奉命行事,是为了表达对地方官的尊重才郑重其事,并无僭越大清舆服制度之举,但在客观上难免有向地方官宣示天主教合法地位的意味,实际效果并不好。随同胡参与此次拜访的传教士李万美事后评论,或许当时采用的礼仪更为低调,就不至于引起地方官忌恨,但这样一来,天主教的声望就不会那么好,传教士需要这种声望在贵州站稳脚跟。<28>

胡缚理同样希望天主教在华有好的声望,能在贵州立足,但他并不认为这一希望的实现,有赖条约的签订和“中国式君士坦丁皇帝”的出现,给予天主教合法地位。相反,他更看重奉献与殉道才是教会立足当地、拯救灵魂的力量。<29> 所以,胡“高调”拜访贵阳地方官,与其说是为天主教在黔地赢得声望,不如说反映胡在艾嘉略和范若瑟的影响下,试图推动条约在地方的执行,使天主教与贵州地方当局的关系正常化。然而胡的努力失败了。不论艾嘉略基于天主教在四川的经验,如何扬言“天主教在沙勿略三个世纪之后,终于走出坟墓,重见天日”,如今所有过去隐藏的一切都要公开示人<30>,此时来黔已近十年的胡缚理,本可以根据贵州当时的实际情况,采用较艾嘉略更为内敛的方式行事。

因为比起邻省四川,贵州当时几乎遍地烽烟,天主教会的处境更为艰难。贵州自道光末年以来骚乱不已,从咸丰四年(1854年),也就是胡缚理初抵贵阳第二年,迄同治十三年(1874年)二十年间,贵州兵祸连结,全省除省城贵阳外,七分之六大城镇被起义军攻陷,参加起义的有苗民、回民,也有汉民。胡林翼(1812—1861)担任贵州知府时,曾总结引起地方骚乱有十五项原因,可总结为治理不当(如治安混乱、吏治松弛、官吏贪鄙)、军力不足(如官兵积弊无改、军饷难继、兵民皆困)和歧视苗民(如官差盘剥、强征苛捐杂税、恐吓苗人,致使后者被迫为盗,铤而走险)。<31> 内战不断,天主教在黔教务活动也大受影响,传教士穿过交战区外出探视信徒要冒生命危险。官府逼迫、贫穷和缺少外籍神父牧养,是黔省信徒流失的三大主因。其中因为贵州民族成分复杂,地方官以平乱之名对信徒的逼迫比他处尤炽,信徒殉道人数也较他省为多。<32> 更不巧的是,胡缚理当时面对的最有权势的贵州地方官,是一个年仅24岁的少年武夫田兴恕。胡在青岩教难后给教廷传信部的信中,记载田给他的印象是,看起来还像一个孩子,进入省城后很快由众人期待的救民英雄沦为暴君,专横残暴、贪婪诡诈、令人畏惧。<33>

胡的评价不是出于主观好恶。按清廷官方史料记载,田起于草莽,16岁入伍,以勇悍积功累迁湘军总兵,适逢贵州战事吃紧奉旨援黔,不及十年,由步卒相继擢至提督、钦差大臣兼署贵州巡抚。与其他以军功身显的湘军将领如彭玉麟(1817—1890)相比,田并未接受过多少文化教育,也无治民之能,在黔省任上官声不佳,屡遭参核。<34>《清史稿》对其评价是,“年甫二十有四,骤膺疆寄,恃功而骄,又不谙文法,左右用事,屡被论劾,乃罢兼职。”<35>

此处不必以后见之明苛责胡缚理乘坐紫呢大轿,而是想指出,同样的礼仪在别处有效,在当时的贵州则导致灾难。拜访礼仪在传教士看来是表达对地方官的尊重,而在后者看来,它所表明的传教士享有的治外法权地位,则是对地方官权威的挑战。崇实表面上礼遇艾嘉略,内心则对传教士乘轿相当不满,视此举为“明目张胆,无复顾忌”、“招摇过市”,“俨然显赫,并与督抚分庭抗礼,小民为之骇异,士论积不能平”。<36> 胡缚理在给教廷传信部的报告中,承认这次拜访仪式因为得到围观人群的尊敬,让田兴恕担心如果不做点什么,全城都会归向天主教,因而心生怨恨。<37> 这种因权威被挑战而生的怨恨,加上官僚腐败和中央权威在地方上的削弱,让田兴恕违背和约制造教案显得有恃无恐。<38>

三、 擅行斩决

胡缚理在6月1日给贵阳知府多文的回信,并没有让田兴恕停止派兵滋扰教堂,恐吓信徒,其目的是迫使传教士离开黔省。6月12日(咸丰十一年五月初五端午节)晚,在田授意下,青岩团首赵国澎(又名赵畏三)派兵包围贵阳府青岩晁家关修院(即胡缚理修筑的大修院),带走正在念诵玫瑰经的四名神学生,令其背教,否则处死。第二天,赵又派兵将修院洗劫攻坏,逮捕信徒张如洋、陈昌品、罗老二,令三人弃教未果后,将其送至北门城边寺庙地牢关押。7月29日(咸丰十一年六月二十二日),以上三人连同王罗氏遭斩首示众。<39>

从胡缚理留下的三人狱中书信可知,地牢环境极为恶劣,遍地淤泥,空气污浊,蚊虫肆虐。三人时常挨饿,一天从早到晚十次受审,备受折磨试探,却仍持守信仰如初。<40> 三人被囚期间,胡缚理向贵州巡抚何冠英求助,致信赵畏三要求赔偿修院损失,纠正下属兵员错误,均无任何回应。赵竟因处决四名信徒获田兴恕升迁为黔省团务总办。<41> 无奈之下,8月14日,胡缚理写信给先前留在四川的神父梅西满,让他携带胡本人记录有青岩教难的日记(Journal de la mission),赶赴北京向法国使馆报告,并且指示争取经济赔偿,设法在贵阳城内获赔土地用来盖教堂。<42> 梅于9月13日由重庆启程赴京,抵达天津后折回香港,10月到广东与哥士耆晤面通报教难。<43> 11月10日(咸丰十一年十月初八),哥士耆致函总理各国事务衙门,通报青岩教难,贵州地方官“擅行斩决,此皆未贴和约所致”,要求清廷必须处置公允,并行咨两广总督劳崇光与来广东的哥士耆会办此案。总理衙门接受哥使要求,于11月12日行文劳崇光查照,并令贵州巡抚田兴恕查奏。<44> 然而迟至5个月之后(即1862年4月14日),田兴恕的回奏才姗姗来迟,以平乱杀敌、无从区分良莠为借口,推卸责任,乃至否认存在地方官毁坏教堂、勒令背教及擅行斩决之事。<45> 但这只是欲盖弥彰,田兴恕早已错过解决青岩教难的良机。

原来早在1861年12月,哥士耆就已与劳崇光就青岩教难结案达成一致意见。12月21日,哥使致信胡缚理,告知协商结果:令贵州地方官即刻贴出和约告示;将抢去胡主教之书籍等物,以及房屋如数赔还,如原物无存,宜赔银5000两;被杀四人,每家至少赔恤银250两;令赵畏三等四官为被杀四人赔造富丽坟墓。<46> 该结案内容没有提及背后主使田兴恕,也没有给贵州官员降职处罚。这是因为青岩教难所杀教民均系中国习教之人,没有伤及外国人,所以哥使的要求近乎以外国人身份“为中国教民请命”<47>,并不涉及惩办地方官。相反,他在信中再三叮嘱胡缚理,至少在表面上要尊重田,不要与地方官和当地士绅龃龉,忍耐谦卑,谨慎行事,以免对中法关系不利。哥使还告知胡缚理,清廷在北京和口岸城市已把法国当作朋友,故此希望胡在贵州也促成之,并允诺来年4月10日回京后会全力确保协商各款得到落实。<48> 法国驻华公使布尔布隆(Alphonse de Bourboulon,1809—1877)的意见也是一样:尽管此事显背和约,但法国不愿费事有伤两国和好,故指示哥示耆从宽办结。哥使于12月16日(即咸丰十一年十一月十五日)抵粤,到12月22日(即十一月二十一日)计6天时间即与劳崇光办妥此案,速度不可谓不快。<49>

这一协议没有将田兴恕调任,也没有把贵阳城中某块土地赔付天主教会,尽管没有满足胡缚理的期望,胡还是接受了。然而对于田兴恕来说,协议犹如一纸空文。田重施黔省官员过去逼迫天主教的故伎,联合何冠英发给全省官员密函,其中称天主教为异端邪说,要求各地留心稽查信徒,对外来传教士“以匪人目之”,借故处之以法,加以驱逐。<50> 于是,一波未平一波又起。

同治元年正月十五(1862年2月13日),开州夹沙龙百姓祭赛纸扎龙灯,以祈年谷,强逼天主教人祭龙,教徒以奉教为名拒绝,团首周国章禀官。<51> 2月17日下午,州官带团民突然来到法籍司铎文乃尔(Jean-Pierre Néel,1832—1862)住处将其抓捕,同时逮捕信徒陈传经、张天中、吴贞相并押送开州城知州戴鹿芝处受审,审讯地点就在城墙外法场旁。文乃尔出示随身携带的护照,戴以护照由法国而非清廷签发拒绝承认。在得到四人否认背教的回应后,戴下令将其处决。第二天,戴又下令处死同样拒绝背教的妇人易氏(又名易么姑,Lucie Y)。<52> 文乃尔是胡缚理1861年12月派往开州夹沙龙传教的年轻神父,很有才干,仅仅两个多月新归信天主教的信徒就由4人增至50余人。<53> 胡缚理在给教廷传信部的报告中,提到文乃尔因为在天主教会受官府逼迫时不愿意离弃信徒而被捕殉道,时年29岁,为在黔最年轻的传教士,言语间不无痛惜。<54> 根据胡缚理给哥士耆的申陈及哥士耆致总理衙门照会,开州教难后戴鹿芝派团首周国章四处搜捕教徒,田兴恕将全省教徒户口登记在册,威胁胡缚理一旦声张其事即将全省奉教者诛戮。新任巡抚韩超接到广州寄来和约告示二十张,仍还胡缚理,拒绝发帖。<55>

四、 交涉谈判

此种情况下,1862年2月20日,即开州教难两天后,胡缚理派任国柱来京向法使递交申陈,禀明拜谒递呈护照、多文辱任司铎、田派兵凌辱教堂密发公函,以及青岩开州教难经过等情,请为查办。<56>

1、第一阶段(从法国照会总理各国事务衙门[1861年6月12日]到崇实上奏禀明遵旨查案情形[1863年3月22日])

由于事涉法国教士,哥士耆回京后于6月12日照会总理衙门,指出青岩、开州两案,均系贵阳地方官违背条约,擅杀教民,处死教士,置条约告示于不顾。该照会随附哥使与劳崇光处理青岩教难往来书札并胡缚理申陈,请总理衙门设法办理,并要求将此照会奏请皇太后、皇上览悉,用意是把贵阳教案升级为大案要案,当作典型来办,而不是像青岩教案那样与地方大员协商即可解决的案件。6月16日,哥士耆致函总署,明确要求必须先将田兴恕、戴鹿芝拿问至京。<57> 奕訢不敢怠慢,先是次日回函安抚哥使,于6月19日将照会上奏清廷,同时不忘为己辩护:若黔省地方官遵照奕訢此前吩咐贴出和约告示,遵守迭次上谕持平办理交涉习教事件<58>,就不至于酿成此案,故请旨饬成都将军崇实、两广总督劳崇光、四川总督骆秉章派员赴贵州就照会及胡申陈内容访查回奏。

清廷降谕同意了奕訢的举荐,训诫地方官在当前军务孔殷之际,不可图一时泄愤而伤大局,其实就是说,在中外协防对付太平天国的当下<59>,地方官不要得罪洋人,给朝廷添乱。不过清廷也表示,田兴恕是封疆大吏,赵畏三亦系道府,“即使实有其事”,朝廷也会持平办理,不徇外国之请,“有损国体”。这其实表明清廷在贵阳教案交涉中的立场:既要维护大局,也要保全国体。既要考虑中法和好,拉拢友邦一致平乱,又不能因教案听从外人所请,严惩朝廷命官,自损权威。此即总署所云中外交涉事件之“隐微曲折”之处。<60> 可以说,徘徊于大局和国体之间正是清廷处理贵阳教案背后的心态与立场。

6月20日,总署给哥士耆照会,承认贵州杀害教民一事,办理实属过当。<61> 7月27日,崇实回奏,已和骆会派四川候补道宣维礼、协领吉祥赴黔密查,并向总理衙门献计:办理黔案,首先要调田兴恕离黔,但不能以贵阳教案之名,而要借他故处之;田离黔,不但可平法国之忿,也可观田之后效。<62> 朝廷接受了崇实的建议,于8月21日降旨,将田交部议处,饬赴四川差委,听骆秉章指挥平乱,将功补过。谕旨还指出,对田“稍加薄惩”,不是仅因田犯教案,而是其半年以来抗命未能出省剿贼。谕旨将田“杀害外国传教并内地民人多命”放在违旨不出城剿贼之后,归结为田“任性乖张”、“恃恩骄恣,年少志满”,是以不可不“严行惩创”。<63>

根据胡缚理给哥士耆的信,由四川派往贵州调查教案的两名官员在贵阳受到地方官员挟制。9月12日,宣吉二人抵达贵阳,谒见贵州巡抚韩超时竟受训斥,田兴恕以卧病为由拒而不见,不许二人访问省内他人。9月14日,云贵总督潘铎(1793—1863)来黔查办田属下被参道员五人,田闻而大怒,潘被逼无奈只好应允9月20日离黔,含糊结案,与韩超会奏留田。更严重的是,田在衙署外六洞桥札营欲反,威胁屠戮黔省教徒。胡还特别提到,宣吉二人在查案期间,曾派府官会见胡,提出如数抵命以和青岩开州之案,胡表示这是中法两国钦差之事,自己不能管,“若依予心愿,不伤于他们”。<64> 因为天主教恨恶杀人流血,禁止复仇,饶恕仇敌,他只是申明教会遭到的损失,至于赔偿,胡回答说他会遵守清帝与法国使馆达成的协定。胡缚理还把他的回答写下来,告诉对方这就是他的立场,不会改变。<65>

当然,这种超然立场是表面的。胡缚理在教案交涉中没有主动与宣吉二人及当地官员联络,表现相当低调,一方面出于担心主动联络会刺激田兴恕报复,另一方面也是听从哥士耆的建议,谨慎从事,以免掉入对方设计的陷阱,给自己和法国使馆带来麻烦。<66> 不过,与法国及驻京使馆保持联系,报告黔省情况则没有太大风险。比如前述青岩教难发生后,胡就指示梅西满到京争取赔偿,只是结果并不如意。开州教难后,胡对索赔也有期待。他曾写信给巴黎外方传教会神学院院长,请他向法国外交部长致函,获取外国政府支持使馆索赔。<67> 胡在教案交涉中给法国使馆的申陈、信函、禀文,是哥士耆了解贵阳教案并据此做出回应的基本信息源。而胡缚理之所以能获悉贵州地方官办案“内幕”,及时向法使馆通报,则是因为官府中有奉教官员和教会的“线人”。<68> 他们提供给胡及法使馆的情报,往往先于地方官给清廷的奏报,这让清廷和地方大员很是惊疑。

比如,前述哥使1862年6月12日随附胡申陈的照会,其中提到何冠英、田兴恕所发公函,清廷就大为疑惑:此公函何以入西人之手,是否该省胥吏人等,有在其教中者?<69> 崇实清楚川黔之间来往函牍长途辗转,必有拆阅之弊,“官场既已探知,则教人亦能侦及。缘黔中各大吏衙门,教人皆密布耳目,漏洩公事,防不胜防”。<70> 再如,11月12日哥使录送总署的胡致哥使公函,就让清廷先于地方官奏报更早了解到田兴恕并未遵照8月21日的谕旨离黔,而是拖延不走。清廷虽然以为胡在信中“所称各情,于理未符”,“难免有捏词耸听之处”,但田久不离黔毕竟是事实,于是着云贵总督潘铎暂行接管田兴恕提督印务,一面会同劳崇光查案,一面催令田迅速离黔,毋再稽延。<71> 哥士耆从胡缚理的信中得知潘不能驾驭田,反为其所制,于是请清廷加劳崇光钦差大臣衔,以节制黔省地方官。总理衙门则认为若从哥请,于体制不合,且恐外间议论,以为劳钦差身份系外人要求所得,必遭本国官民轻视,故此回复哥使,“中国不能改国体以从外国,亦犹外国之不能改国体以徇中国也”。<72> 可见,在清廷心目中,朝廷大员的废置关乎国体,是“核心利益”,不容外方置喙。

由于要求未蒙清政府应允,加之田兴恕仍留黔未受惩处,哥士耆的态度愈发强硬,提出以各省妥查教民事件为来年法国兵船在上海等处助剿的前提条件,并劝中方不要“因纵容一二不法之员,即可牵碍国家大局”。<73> 12月31日,哥士耆将自行拟就的结案办法十二款,携至总理衙门会商,要求将巡抚韩超革职永不叙用,田、戴、赵三人应即拿问,至迟来年二月内解京,押赴市曹斩首并由法使馆派员监刑,清廷降旨宣示田韩等违背和约,罪有应得;劳崇光应着礼服亲拜贵州主教胡缚理,面述清帝闻黔案甚为惜念等语;田兴恕在省城六洞桥地方私宅一所,其地基房屋应交劳崇光转送胡主教为该省天主教公业,改建为天主堂,其大门上书“大清国大皇帝钦赐该处教中之业”;地方官在开州城内置地基十亩上下,建天主堂一座送为该处教中公业;于青岩、开州两处为被害八名中国信徒各修富丽坟墓,于坟前各建牌坊一座;且每家赔银600两;胡主教所丢书籍器物应送还,另赔银五千两;以上各款应于明年二月以内办结。1月7日,哥给总署照会,正式将此十二款录送,限十日内决定是否照准。<74>

清廷没有屈服于哥使的恫吓,但口风已有变化,开始承认贵州教民一案,“难保非滥杀无辜”,催促潘铎等会商奏结束,“不得迟至明春”,又令张亮基(1807—1871)署理贵州巡抚及提督,赴黔会同劳崇光查案,希望张凭其威望和兵权能驾驭住田兴恕。<75> 总理衙门虽然批评哥使十二款“措词荒谬,总无转机”,但又将贵阳教案定性为“系于弛禁后妄杀,现在索抵索赔,不能尽谓外国人无理”。<76> 恭亲王奕訢回复哥士耆照会,声称十二条不能照单全收,因为按中国法律,杀人者抵适用平民而非大臣,希望法方能参考中法补约西林教案例,只将田革职而不必正法。也就是“只许赔偿,不能抵罪”。<77> 1月18日,清廷降旨回复哥使照会,十二条款“万难俯允”,此后办法,按恭亲王所奏“只许赔偿,不为抵罪,则国体人心,两无所失”。<78> 于是,田兴恕等地方官是否抵罪正法,成为中法双方交涉的关键。

哥使坚称,黔案杀害法籍教士,以平等外交之故,田等三人必须抵命,而不能以清国法律只适用平民不及大员为名而免三人死罪,否则形同视法人为大清国民,外国人享有的治外法权等于具文。他还批评奕訢杀人者抵只适用平民而非大臣的说法,是用中国传统的朝贡体系,把法国看作夷人属国,所以为了维护法国的国体,必须坚持抵命,而非仅仅赔偿。“赔偿,乃偿生者所失,非即以此偿死者之命也”。哥士耆还否决了援西林案为例办黔案,以为前者在和约前,因办理不善导致兵戈相见,而后者在和约签订之后,更当以前者为鉴,从严处理。<79> 外交谈判于是陷入僵局。

然而,哥士耆的强硬只是谈判中给对方施压的一种策略,并不真想让清廷难堪。因为早在拟就结案十二款送至总署会商的前四天,即12月27日,哥使在给胡缚理写的一封信中,就劝胡不要怀疑恭亲王的善意,要避免损及原本就已削弱的清廷中央权力,毕竟清廷仍然保护着大清境内散居的外国差会。他还让胡缚理设身处地理解他的处境,虽然看起来坚决,其实也有难处,必须协调各方利益。哥使在这封信中,还指责胡当初要是能考虑到贵州的地势不允许采用军事手段,就当只身离开黔省,而不是派任国柱来北京报告,这样就不会导致如今的局面。他表示理解胡作为主教,为了保护信众而留下来面对危险是在尽责,但又质疑这种为了教会缘故的勇气和自我牺牲,在某种程度上忽略了对法国及使馆,甚至清政府的亏欠。因为贵阳教案给中法双方都带来麻烦,既不会增加恭亲王的善意,也不会增强法国在华的影响力,反而让法国政府为了替教士“报仇”而付上不必要的代价。胡缚理当然不会接受哥使的批评,但似乎也没有直接回信为自己辩驳,而是在给巴黎外方传教会神学院院长的信中,解释自己没有选择在教案发生时离开,是为了坚固和鼓励当地信徒,否则他们就会陷入混乱和恐惧,无法继续留在贵阳。<80>

谈判僵局进入来年春季,已到朝廷规定的结案日期。韩超、田兴恕率先于1863年2月6日上奏,将开州教案中文乃尔被杀归咎于团民胁迫,否认田不准在黔行教,凌辱信徒,总之要替田兴恕撇清关系。韩超的奏折还回护田之所以没有奉旨离黔,是因为带病剿贼。但是由于清廷对黔案的口风已变,韩田此时上折为自己撇清关系就不合时宜了,何况弃车保帅、委罪团民的计谋,早在1月30日法使馆送来“贵州教民案情清单”中,就已为外人所窥破。韩超只得到清廷的训斥:“语多挟制”、饰词具奏,尤属有心含混,着仍饬田速赴川。<81>

这份“清单”,显然出自天主教口吻。法国方面则于3月10日交来胡缚理致恭亲王禀呈,揭露多文、戴鹿芝委罪团民替田开脱的计谋,自辩在胁迫之下明知结案议单“其字眼一昧含混”,也不敢不即时允从。<82> 胡还照录“宣吉两员禀稿”,指其系由黔地方官幕僚代拟,然后一一加以辩驳。其要者除前述为乘坐紫呢大轿辩护外,特别针对青岩开州教难的调查结论。“禀稿”沿袭一年前田兴恕的叙事,以剿匪为名杀敌则不论何教何房。胡则根据贵州团练与保甲制紧密结合的组织特点<83>,回应说青岩奉教者皆入团册,分结保甲,门牌皆直写天主教学堂字样,不可能混淆不分,而且赵国澍未做官前,与学堂比屋而居有年,不可能混淆。何况青岩一寨,并未经贼攻破,所有民房皆无焚毁,只有天主堂被掳毁,显系故意为之。胡还指出“禀稿”所说团民强使戴鹿芝杀文乃尔,因为“历年祭赛齐团,以从违为顺逆”,这种团章既不合法,也不存在,不过是饰词。<84> 胡缚理得出的结论是,黔省各地方官,实无悔过之心。

胡缚理的结论也得到崇实的佐证。不待胡公布宣吉禀稿,崇实已知二员在黔查案多受挟制,所谓禀稿议结此案,不过是姑顺田韩之意,以求脱身之计。一切详细情形,只待二人回川后才能知晓。<85> 于是3月22日,崇实上奏宣吉二员查办结果。内中情形与先前“禀稿”悬殊,追究黔省地方官责任,如田兴恕不能约束团众,致有枉杀,身为大吏,不容借词剿贼,委过于人;戴鹿芝据称杀文乃尔等为众所迫,仍不得以祭赛之故,联诛多人,何况文非中国人,当设法保护,乃竟与习教汉民无所区别,“实属不识轻重”;公函未将应行应禁各教名目分别指陈,措词含糊,办理也多谬误,田难辞其咎;何冠英为公函所误,乞曲赐生全;多文不识大局,一昧逢迎上司,请开缺。崇实特别提出,和约既成,对天主教忽加排击,是皆执拘虚之见者,好为议论,耸动群愚。地方官处理习教人等因事争执,当以情理相衡,不得以异端歧视。<86> 与胡缚理面议的清单,以赔银六千两结青岩教案,开州教案援广西西林案办理。胡自称自己没有结案之权,悉数遵法国使馆决议,若使馆照议,自己亦无他议。<87> 崇实从中看到,结案下手之处在哥士耆,所谓“胡缚理虽能俯首听命,而哥士耆或又从中作梗。”这说明胡缚理在黔案交涉中并非主角。崇实认为关键一步还是在于先惩办田兴恕,使外人折服,然后徐议定案,所谓外结不如内结,“伸国法正所以全国体,而明大义即可以持大局”。<88> 崇实的这份查案报告,为清廷在下一阶段采取实质措施惩处田兴恕及其他涉案官员提供了事实基础。而由于4月2日哥士耆离职去京<89>,此前照会所提结案十二款也不了了之。

2、第二阶段(从柏尔德密接任[1863年4月]到清廷同意结案[1865年3月28日])

哥士耆离任后,柏尔德密(Jules François Berthemy,1826—1903)出任法国驻华全权公使,上任之初就给天主教在华各地主教写了一封公开信,允诺法国政府会全力保护传教士的各项权利。他还带领法国使馆官员参加了北京教堂举行的弥撒,离开教堂时还特意乘坐八抬大轿前往北京主教府邸,引得路人围观,以此表达支持此前胡缚理乘坐紫呢大轿拜访贵阳官员。<90> 柏使想尽快了结贵阳教案,在得到英俄美三国大使的支持下,于6月5日照会总理衙门,提出五条协议结案,限四日内照复,主要包括:田兴恕即问定斩罪,或在贵州或北京处决,戴鹿芝革职发极边永远充军;贵州地方官出银四千两在谋害教士地方择地建立天主堂一座;此前被害之中国奉教人,每家给银400两;贵阳传教士所属学堂、施医育婴等所被焚毁,应赔银400两,外加选置相当屋宇送传教士作赔偿;总理衙门请旨清帝降谕,通报全国官员田戴二人受惩皆系违旨背约。<91>

与哥士耆此前照会十二款相比,柏使的照会五款放宽了条件。比如处罚官员一项中没有提及韩超、赵畏三,仅要求处决田,在黔在京皆可;戴革职充军,不要求斩首,也没有提田临刑前法方派员监视。五款也不提要求大吏穿礼服慰问胡缚理,至于赔偿一项,不提将田兴恕私宅赠与胡主教改建天主堂,书钦赐为教中之业,也不要求为被害八名中国信徒各修富丽坟墓,于坟前各建牌坊一座,每家赔银由600两减为400两。给教会的赔偿也由五千两减到四千两,选置房屋赔偿而非找地基十亩建堂。

清廷对柏使照会的回应是决定“抛弃”田兴恕,明确贵阳教案责任在田,因其“逞一时之忿”而杀外国教士和中国习教之人,“是其孟浪从事,恣意妄为,己难辞咎”,故降旨将田兴恕革职拿问,由张亮基、劳崇光抵黔严办。劳崇光深知朝廷不会仅因教案治田罪,在列举田兴恕数年以来各项罪名之后,总结说“该革员种种罪戾,均应从严惩治”。<92> 6月10日,总理衙门将朝廷谕旨知会法使馆,期待既将田革职拿问,黔案自当速结。<93> 6月14日,田兴恕上缴张亮基提篆,据称拜谒时“涕泣交流,深知愧悔”,着饬赴川。8月27日,清廷又将田兴恕幕僚四人革职审办,斥其“实为黔省罪魁”。<94> 然而,清廷这一系列动作没有包括处决田兴恕,仍未满足柏使照会五款的要求。不过,随着劳崇光任云贵总督抵黔,贵州地方官与胡缚理的关系发生显著变化。

劳崇光与田兴恕同为湖南人,道光十二年(1832年)进士,历任山西平阳知府、广西布政使,以剿贼立功升广西巡抚镇压太平军,1859年调广东巡抚,兼署两广总督。1862年,劳以失察属僚营私纳贿罪降三级调赴贵州,寻受云贵总督。<95> 哥士耆任上曾与劳办结青岩教案,对劳的评价是“有良好的判断力、思想开明、公正且有能力”,希望胡缚理把劳当作朋友和保护者。<96> 所以,当得知劳崇光升任云贵总督来黔,胡立马于6月12日致函。两天后,劳崇光进入贵阳城,旋即派侍从向胡致谢。劳很快将贵阳府知府多文撤职,逮捕田兴恕幕僚亲友,训诫官吏不可再欺骗外国人。6月19日,劳崇光拜访胡缚理。据胡日记记载,两人会晤时劳没有行中国礼仪,而是“以法国人的方式”与胡握手。双方会谈融洽。胡缚理还邀请劳来教堂和他种的葡萄园看看。两人边走边聊,胡用手搀扶劳,而劳没有犹豫也接受了。二人分别之前约定第三天胡回访,于是握手道别。6月22日,胡缚理践约只身赴劳崇光官邸回访,受到100名士兵列队和一众地方官夹道欢迎。劳谈到欧洲有不同民族和政体,表达了对法国的欣赏,但二人没有讨论贵阳教案,只是提到田兴恕刊印的谤教书(即《救劫宝训》)时,劳下令清除。两天后,贵州巡抚张亮基也来拜访胡。此后,贵阳地方官、名商巨贾纷纷来访,胡缚理向他们解答了关于天主教、欧洲史地、铁路、电报、摄影、天文学等方面的问题,还为他们演奏了西洋曲目,邀请他们参观教堂和孤儿院,临走前还给来访者放送善书。<97>

胡缚理后来在与劳崇光的会面中也谈到如何处理贵阳教案,只是态度比较谨慎。在给柏尔德密的信中,胡缚理说他会将涉及教案的必要信息讲给劳听,还试探性地询问,如果柏使允许的话,他还会暗示劳什么样的地方和房屋适合当作赔偿。<98> 劳崇光也从屡次接见中察觉到,一旦谈到教案的处理办法,胡就显得很是谨慎,“一昧推诿含糊”,后经探查,得知胡缚理担心田兴恕此刻虽出省城,但沿途逗留,难保不折回报复,必须等其行抵成都,得见明文,此案始可商办。<99> 胡缚理后来向前来请他向清帝求减田兴恕死刑为流放的官员说,他从未请清廷处死田,相反,希望田的身体灵魂都能得救,但这超过了自己的能力,如果清廷要处死田,其罪名绝大部分是因政治原因而非教案;即便法国政府不究死刑,也不会减轻田在清廷眼中的罪。<100> 这其实是把是否处决田的决定交给了清廷,田兴恕既然在教案以外犯了死罪,如果不处决也说不过去,除非清廷能自找台阶下。胡还担心,如果田兴恕原拟赴川又回黔,就有可能联合旧部铤而走险叛乱,所以希望柏尔德密尽力向清廷施压,不要让田回黔,最好是押送北京。<101> 故此,8月28日,劳崇光上奏清廷仍着田赴川,一俟其到川,即行扣留成都办理。清廷起初坚持将田撤回黔省结案,降旨究办田幕僚属员,剪田羽翼。<102>

事情的转机出现在柏尔德密松口。11月28日,柏使回信劳崇光,表示如果不处决田,就要将其羁禁,好让中国各省都知道田受罚。<103> 在与劳崇光会商后,胡缚理向柏使建议将田兴恕减死遣戍,不许其回黔。总理衙门告知柏使按中国例,田“屡逢恩诏应行减等”,将田发往新疆不准援免,案可立结。这就是总理衙门为清廷找到的“台阶”,既承认田兴恕犯了死罪,按律当处决,但因咸同易帝之际,遇恩赦减等改为遣戍,得免死罪,于国体国法皆不违。柏尔德密作出妥协,不再坚持处决田,同意将其遣戍新疆,只是必须将田监禁后照中国例办理,给予照会寄知本国即可结案。清廷表示“似此结案,既合中国之例,又得情法之平”,于是抓住机会于12月4日密谕崇实、骆秉章将田就近在川羁禁,劳崇光、张亮基拟议完结具奏。<104>

与此同时,关于教案赔偿的谈判也在进行。按照胡缚理和柏使的要求,12月14日,劳崇光亲自将田兴恕早已荒废的一处私宅交付胡缚理当作天主堂。1864年2月,胡缚理收到赔银一万一千两,剩余四千两延付。<105> 尽管田在赴川途中以重病为由迁延,一度折向湖南,受湖南巡抚奏请留楚带勇,以观后效,崇实也奏请留田在原籍省城羁押,清廷恐法国因此反悔,另生枝节,仍着从前旨。<106> 9月9日,崇实、骆秉章上奏田兴恕已于8月2日行抵川省秀山县,因病停留,暂时羁押,待调治后再赴成都。10月24日,劳崇光、张亮基奏拟完结黔案,内引《大清律例》兵律条,判田兴恕发边远充军,惟杀害教民一案情节更重,拟绞监候,秋后处决,又逢咸丰十一年、同治元年遇恩赦,请免一死发往新疆充当苦差。田所保荐张、谢二幕僚与田同发往新疆;何冠英因与田联名写公函,与田同罪,因病故毋庸议;赵国澍、戴鹿芝戕杀教民多名,于田罪名上减一等问拟,因赵已阵亡、戴已殉难亦毋庸议。缪焕章(即田刊印谤教书《救劫宝训》之编撰者)、多文革职永不叙用,韩超交部议处。田兴恕所居六硐桥公廨已交胡缚理收管;被杀各教民恤银及其他应给银两,青岩案按哥士耆与劳崇光原议,与开州案合赔银一万二千两,已给胡缚理收清备案。该折最后说胡缚理“深为悦服”。<107>

1865年3月28日,奕訢奏请按劳崇光等所拟议结,其中提到柏尔德密来函称接本国覆文,愿照中国办法,将田发往极边充军,永不援赦等语。此案既经覆到,应即议结。<108> 奕訢对贵阳教案如此议结大体是满意的:没有按法方所请以杀一外国传教士而处决地方大员,保全了国体,又依据《大清律例》处罚涉案官员,给法方、天主教会及受害者家属有所交代,所谓“既有以全国体,又不致于废国法,似为两全”,同时奕訢也承认,此案为了维国体而系人心,不得不从宽处理。<109> 同日,清廷降旨依议,持续三年四个月之久的贵阳教案至此完结。至于后来胡缚理致函总署、法使照会总理衙门,指责川省地方官纵容优待田兴恕,未加收禁,以及田解往新疆行至甘肃,为陕甘总督左宗棠(1812—1885)奏请留防秦州,田兴恕1873年得释回籍,四年后卒于家,<110>此是后话。

五、结语

以上考察了胡缚理在贵阳教案的起因、经过、谈判和结案中,所扮演的角色及发挥的作用。可见胡缚理乘坐紫呢大轿拜访贵阳地方官,递呈护照,虽说是奉命行事,主观用意是借此显明对清廷签约降旨弛禁天主教和本地官员的尊重,但这种行为及其背后对条约权利、法国政府的仰仗,确实让感受到权威受挑战的地方官很不满。表面上礼遇艾嘉略的崇实,其实还是介意传教士乘轿招摇过市,认为他们俨然显赫,与督抚分庭抗礼,“小民为之骇异,士论积不能平”,这是天主教弛禁前所未有,弛禁后民教冲突频发的原因之一。<111>

论者或以为胡缚理固然急于履行条约权利,失之慎重,但若田兴恕等地方官遵照朝廷谕旨履行条约,便不致生此教案。然而朝廷弛禁天主教尚且视为“不得已之举”,中外和好顾全大局,又不过是需要借兵防剿的权宜之计,在上者头脑中还是“暂示羁糜”、华夷之辨的论调<112>,地方官又岂会真正履行条约呢?何况“持正邪华夷迂见、不知审量时势”的地方官绅,煽惑群氓,更是让有心履职的地方官,“欲抚辑远人,即重以激变绅民之咎”;“欲俯顺舆情,必立失法国教士之心。事涉两难,终难善处”。<113> 这种两难也反映在清廷处理贵阳教案的立场上,因需中外协防,维护和好大局,不能无视条约和法国索赔的要求,又不能应外人所请处决地方大员,有损清廷权威,所谓“大臣不可辱,辱大臣则辱国”。<114> 于是,田兴恕等涉案地方官是否抵命成为贵阳教案中法双方交涉的关键。朝廷对如何处置田兴恕游移不定,先是交部议处,将功补过,后是革职拿问,赴川羁押,加上田兴恕故意迁延,属僚刻意回护,阻挠查案,均导致黔案久拖不决。

胡缚理在教案交涉的整个过程中,态度谨慎,对外表示一切均照法使与清廷议决,绝不越俎代庖,然而并非置身事外,完全被动。在教案交涉的第一阶段,胡通过派神父前往北京法国使馆报告教案详情、递送申陈、信函、禀文等等,让法使及时了解案情,据此做出决策。清廷也借法国使馆转交胡呈送的禀文,提早得知谕旨在黔省地方官的落实情况。哥士耆虽然充当天主教的保护者,但他所代表的法国政府在华利益,通过对胡乘坐紫呢大轿、案发时仍留贵阳的批评,显明与天主教会的关切并不一致。胡缚理在这个阶段基本上遵照哥士耆指示,言听计从,尽量避免与贵州地方官直接接触。而在交涉的第二阶段,胡缚理发挥的作用则尤为明显,依靠与劳崇光建立的良好关系,实际充当了劳与柏尔德密之间的调解人,使得一度陷入僵局的谈判出现转机。

从教案的结案来看,法方做出了妥协,田兴恕非但没有被处决,后来也没有听令遣戍新疆,不几年就得释归里。清廷既保全了面子,又防止了与法国的关系破裂,在此案交涉中并没有什么“被迫”或“不平等”之处。贵阳教案之前,黔省地方官府迫害本地天主教徒多借平乱之名,《北京条约》弛禁天主教之后,官府逼迫天主教就难以故技重施。而开州一案中隐含的民间信仰与天主教教义的冲突,并未随着结案而自动解决,而是重现于1869年的遵义教案。<115> 随着地方官绅反教情绪高涨,利用谣言煽动民众反教,同治年间各地民教冲突不断,加上教案交涉中列强动辄以炮舰威吓,清廷对既要维护大局又要保全国体越来越力不从心,逐渐屈从外力,不得不放下对“国体”不可侵犯的坚持。<116>

<1>参见吴盛德、陈增辉合编,《教案史料编目》,燕京大学宗教学院出版,1941年,第15—54页。

<2>本文以咸丰十一年十月初八(1861年11月10日)法国临时代办哥士耆致函总理各国事务衙门知会青岩教难,至同治四年三月初二(1865年3月28日)清廷下内阁谕旨依议结案为断,贵阳教案自交涉迄结案历3年4个月18天。

<3>朱金甫主编,《清末教案》第一册,北京:中华书局,1996年,第471页。

<4>此节论胡缚理生平,参考了洛内(Adrien Launay)所写的胡缚理小传Mémorial de la Sociéte des Missions-Étrangères (1658-1913)(Paris,1916), 235-236,以及胡缚理的长篇传记,参见J.-H. Castaing, Vie De Mgr Faurie: Membre de La Société des Missions Étrangères Vicaire Apostolque du Kouy-Tcheou (Chine) (Paris: Victor Lecoffre,1884).亦可参考法国-亚洲研究所(The France-Asia Research Institute[IRFA])有关巴黎外方传教会传教士传记网页 https://irfa.paris/en/missionnaire/0609-faurie-louis/

<5>如艾嘉略参与拟定中法《北京条约》第六款,该条款中文版之“并任法国传教士在各省租买田地,建造自便”,为法文版所无。见王铁崖编,《中外旧约章汇编》第一册,北京三联书店,1957年,第147页;艾嘉略小传,见Adrien Launay, Mémorial de la Sociéte des Missions-Étrangères (1658-1913)(Paris,1916),182.

<6> Paul A. Cohen, China and Christianity: The Missionary Movement and the Growth of Chinese Antiforeignism 1860-1870 (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1963), 115-120. 王文杰,《中国近世史上的教案》,福州:私立福建协和大学中国文化研究会出版,1947年,第45页;周健钟,《贵州三“教案”》,贵阳:贵州人民出版社,1980年,第17—20页。

<7>张朋园,“理性与傲慢:清季贵州田兴恕教案试释”,《中央研究院近代史研究所集刊》第17期上册,1988年,第41—51页。

<8>陈方中的博士论文《法国天主教传教士在华传教活动与影响(1860—1870)》(国立台湾师范大学,历史研究所,1999年,第191—192页)是一个例外,除了地方官员的声音,还交代了胡缚理、李万美,法国公使哥士耆及其继任者柏尔德密等人对拜访礼仪的态度。

<9>如凌惕安,《咸同贵州军事史》,台北:文海出版社印行,1967年,第216页;张力、刘鉴唐,《中国教案史》,成都:四川省社会科学院出版社,1987年,第390—391页。

<10>王铁崖编,《中外旧约章汇编》第一册,第106—107页。

<11>夏燮,《中西纪事》,长沙:岳麓书社,1988年,第258页。

<12>《教务教案档》第一辑(三),台北:中央研究院近代史研究所出版,1974年,第1348页。

<13> Adrien Launay, Histoire des Missions de Chine Mission du Kouy-Tcheou, Tome Deuxième (Société des Missions-Etrangères: 1908) , 11,13.

<14> Annales de la Propagation de la Foi, v.34,1862, 417.

<15> Ibid., 48. J.-H. Castaing记载,范若瑟来信让胡遵照他拜访四川地方官及接见的官方礼仪,声称这些礼仪符合外交惯例(J.-H. Castaing, Vie De Mgr Faurie: Membre de La Société des Missions Étrangères Vicaire Apostolque du Kouy-Tcheou [Chine],232)。范若瑟的这次拜访,所指应是1861年2月与艾嘉略等人拜会崇实(见Annales de la Propagation de la Foi, v.33, 1861,422,及朱金甫主编,《清末教案》第一册,第192页)。四川和重庆这两次拜访礼仪应该一样,而且进行得都比较顺利,所以范若瑟写信给胡让其仿效。

<16> Annales de la Propagation de la Foi, v.33, 1861, 420, 422.

<17> J.-H. Castaing, Vie De Mgr Faurie: Membre de La Société des Missions Étrangères Vicaire Apostolque du Kouy-Tcheou (Chine), 232、234.

<18> Adrien Launay, Histoire des Missions de Chine Mission du Kouy-Tcheou, Tome Deuxième, 48-49.

<19> Ibid., 49.

<20> Ibid., 49, 51.

<21>此种说法的最早版本出自贵州巡抚韩超的上奏,为“宣吉二员禀稿”所袭,见《教务教案档》第一辑(三),第1396—1397、1401页。另参贵州省文史研究馆点校,《贵州通志·前事志》第三册,贵阳:贵州人民出版社,1988年,第845—846页。

<22> Adrien Launay, Histoire des Missions de Chine Mission du Kouy-Tcheou, Tome Deuxième, 50-51 ; J.-H. Castaing, Vie De Mgr Faurie: Membre de La Société des Missions Étrangères Vicaire Apostolque du Kouy-Tcheou (Chine), 235-236.

<23> Adrien Launay, Histoire des Missions de Chine Mission du Kouy-Tcheou, Tome Deuxième, 53-56, 60-61; J.-H. Castaing, Vie De Mgr Faurie: Membre de La Société des Missions Étrangères Vicaire Apostolque du Kouy-Tcheou (Chine), 237-242.

<24> Adrien Launay, Histoire des Missions de Chine Mission du Kouy-Tcheou, Tome Deuxième, 64-66.

<25> Ibid.,68-69.

<26>《教务教案档》第一辑(三),第1404—1405页。

<27> Adrien Launay, Histoire des Missions de Chine Mission du Kouy-Tcheou, Tome Deuxième, 52-53.

<28> Ibid., 52.

<29> J.-H. Castaing, Vie De Mgr Faurie: Membre de La Société des Missions Étrangères Vicaire Apostolque du Kouy-Tcheou (Chine), 224.

<30> Annales de la Propagation de la Foi, v.33, 1861, 422, 424.

<31>参见芮玛丽,《同治中兴——中国保守主义的最后抵抗(1862—1874)》,房德邻等译,北京:中国社会科学出版社,2002年,第146页;凌惕安,《咸同贵州军事史》,第117—122页;Annales de la Propagation de la Foi, v.34, 1862, 106-111.

<32> Annales de la Propagation de la Foi, v.20, 1848, 276-280; Annales de la Propagation de la Foi, v.22, 1850, 362-364.

<33> Annales de la Propagation de la Foi, v.34,1862, 418-419.

<34>时有多人数次参劾田兴恕目不知书,不达政体,趾高气昂,毫无顾忌,虚报战功,拥兵玩寇,纵吏殃民,放任左右谄媚之人作威作福(见《清实录》咸丰十一年,卷12、13[书同文数据库])。田兴恕的老上级骆秉章奉旨调查,查明田吸食洋药、荒淫无度,不以剿贼为事,信任劣员,滥保匪人,妄杀无辜,拆毁民房,营建第宅。均属实情。(见《清实录》之同治朝实录[书同文数据库])成都将军崇实对田兴恕的评价是,“田兴恕纵欲偷安,久未出战,横征暴敛,遐迩皆知”(见《教务教案档》第一辑(三),第1354页)。

<35>赵尔巽等撰,《清史稿》卷420,北京:中华书局,1977年,第12143页。

<36>《教务教案档》第一辑(三),第1382页。

<37> Annales de la Propagation de la Foi, v.34,1862, 419.

<38>参考Paul A. Cohen, China and Christianity: The Missionary Movement and the Growth of Chinese Antiforeignism 1860-1870, 112—113.

<39> Annales de la Propagation de la Foi, v.34,1862, 423, 433.《教务教案档》第一辑(三),第1344—1345页;《筹办夷务始末(同治朝)(一)》卷六,北京:中华书局,2008年,第254—256、258、261页。胡缚理给哥士耆申陈中所云“读书学生张若瑟等”,张若瑟即张如洋,Joseph Tchang。

<40> Annales de la Propagation de la Foi, v.34,1862, 423-431.虽然这些信件的真实性无从确认,但在官方记录阙如的情形下,可以看出天主教会将这次教难看作是官府赤裸裸针对信仰发难,而非像以往那样借口叛乱为之。

<41> Adrien Launay, Histoire des Missions de Chine Mission du Kouy-Tcheou, Tome Deuxième, 76.

<42> Ibid., 106-107.

<43> Ibid., 108.

<44>《教务教案档》第一辑(三),第1343页。

<45>同上,第1344页。

<46> Adrien Launay, Histoire des Missions de Chine Mission du Kouy-Tcheou, Tome Deuxième,110;《教务教案档》第一辑(三),第1346页。

<47>《教务教案档》第一辑(三),第1355页。

<48> Adrien Launay, Histoire des Missions de Chine Mission du Kouy-Tcheou, Tome Deuxième, 110-111.然哥士耆回京时已在1862年6月。见《教务教案档》第一辑(三),第1344、1347页。

<49>《教务教案档》第一辑(三),第1345页。

<50>《筹办夷务始末(同治朝)(一)》卷六,第262—263页。清廷并未怀疑此函的真实性,仅怀疑黔省胥吏人等有奉教者为之录送;“宣吉两员禀稿”承认此函存在,声称田兴恕仅列名而无会商,各府县也未奉行。见《教务教案档》第一辑(三),第1351、1400页。胡缚理交代此函复印件由黔西州府中名为Ouang Yao-ye之人得来。见Adrien Launay, Histoire des Missions de Chine Mission du Kouy-Tcheou, Tome Deuxième,113.

<51>《教务教案档》第一辑(三),第1345页。此为哥士耆照会所叙。与田、韩二人后来所奏有异,后者为:夹沙龙地方团民强逼文乃尔等随同祭赛不从,团众不平,将文等捆绑欲杀,团首周国章禀告,经戴鹿芝亲往弹压,将文等带回州署侯讯。团众蜂拥至州,逼官立时正法,戴不得已将文等处死,团众始解散。见同引书第1395页(另参同引第1400页宣吉二人禀稿)。两种叙事均肯定文乃尔等无辜受死,不同之处是前者认定戴鹿芝为主使,后者以为责任在团民,地方官情有可原。

<52> Annales de la Propagation de la Foi, v.34,1862, 390-391, 393.胡缚理后来给哥士耆的申陈中,交代殉道者除此四人外,还有易氏及同时就刑的张国珍。见《筹办夷务始末(同治朝 一)》卷六,同治元年五月,第262页。

<53> Adrien Launay, Histoire des Missions de Chine Mission du Kouy-Tcheou, Tome Deuxième, 118.

<54> Annales de la Propagation de la Foi, v.34,1862, 392.

<55>《筹办夷务始末(同治朝)(一)》卷六,第262页;《教务教案档》第一辑(三),第1345—1346页。此二十份条约告示系哥士耆1861年12月由京抵粤交给劳,劳专差往贵州派送。见《教务教案档》第一辑(三),第1354页。

<56>《教务教案档》第一辑(三),第1349页。申陈原文叙开州教难中,文乃尔及随行三名中国人凌迟处死,此后两名中国人拿去正法。此说与胡给教廷传信部的信所记四名中国人及文乃尔均被斩首不同。见《筹办夷务始末》卷六,同治元年五月,第262—262页;Annales de la Propagation de la Foi, v.34,1862, 387-393.

<57>《教务教案档》第一辑(三),第1344—1347页。

<58>此上谕共两次,均令地方官持平办理教案,分别发布于咸丰十一年十一月初二(1861年12月3日)、同治元年三月初六(1862年4月4日),见《筹办夷务始末(同治朝)(一)》,第73、178页。上谕一发布在青岩教难之后,上谕二在开州教难后,虽非针对两案而发,亦使清廷在两案的交涉中陷于被动。此又可见贵阳教案实地方官而非清廷与天主教之冲突,由此概见清代中央与地方权力格局之情状。

<59>事见《筹办夷务始末(同治朝)(一)》,第169页。

<60>《教务教案档》第一辑(三),第1364页。

<61>同上,第1353页。

<62>同上,第1354页。

<63>同上,第1356页。两份上谕一说“薄惩”,一说“严惩”,实因前者系给总理衙门谕,表明交涉背后的考虑,后者系给内阁谕,由军机处交出,故措辞稍有不同。

<64>《教务教案档》第一辑(三),第1359—1360、1408页。胡缚理的信,可与崇实1863年1月17日致总署函参看,二者所见不差。见同书引第1380页。

<65> Adrien Launay, Histoire des Missions de Chine Mission du Kouy-Tcheou, Tome Deuxième, 150.

<66> Ibid., 136.

<67> Ibid., 137.

<68> Adrien Launay, Histoire des Missions de Chine Mission du Kouy-Tcheou, Tome Deuxième, 113, 148. 胡缚理还多次提到一个名为Vincent Hoang的天主教徒官员,他曾上折参劾田兴恕。胡说他文章事功俱佳,为官绅所重。十五年来给胡很大帮助,后被劳崇光征为幕僚。同引第107、177页。笔者未能考出此人姓名。

<69>《教务教案档》第一辑(三),第1351页。

<70>同上,第1421页。

<71>同上,第1361页。

<72>同上,第1362、1368页。

<73>同上,第1369、1372页。

<74>同上,第1371—1372页。

<75>同上,第1370、1376、1379页。

<76>同上,第1372页。

<77>总署此举,实采本衙门总办司员成林(1828—1879)建议。成林以传统朝贡体系视中法关系,认为和约以来中国允准的一切,“诚以时势所迫,不得不暂示羁縻”。他认为田兴恕虽有罪,但若加以重罪则辱,“夫大臣不可辱,辱大臣即辱国”。此说合于1862年6月19日上谕,云田为专阃大员,赵等为道府,即便实有其事,朝廷当持平办理,不徇外国,避免有损国体。观此,知成林擅体上意。又见御史华祝三言:“田兴恕不堪造就,虽不足惜,然固朝廷一品大员也。按国法以治之,则可。顺夷情以杀之,则大不可。”如此可见,朝廷上下基本认为如何处置田,并非按国法简单行之,而是涉及国体及政治的原则问题。见《教务教案档》第一辑(三),第1351、1374、1376、1384、1397页。

<78>同上,第1385页。

<79>同上,第1387—1388页。

<80> Adrien Launay, Histoire des Missions de Chine Mission du Kouy-Tcheou, Tome Deuxième, 151-152.

<81>《教务教案档》第一辑(三),第1395—1397页。

<82>同上,第1399页。

<83>参见张习琴,“清代贵州团练与地方政治”,收入《贵州文史丛刊》,2016年,第4期,第103—108页,特别见第104页。

<84>《教务教案档》第一辑(三),第1403—1404页。

<85>同上,第1380、1421页。

<86>同上,第1410—1413页。

<87>同上,第1414页。

<88>同上,第1417页。

<89> Adrien Launay, Histoire des Missions de Chine Mission du Kouy-Tcheou, Tome Deuxième, 159.

<90> Ibid., 53, 161.

<91> Ibid.,163;《教务教案档》第一辑(三),第1420页。

<92>《教务教案档》第一辑(三),第1422、1427页。

<93>同上,第1423页。

<94>同上,第1424、1431页。

<95>见赵尔巽等,《清史稿》卷393,第11756—11759页。

<96> Adrien Launay, Histoire des Missions de Chine Mission du Kouy-Tcheou, Tome Deuxième,151.

<97> Ibid., 171-174.

<98> Ibid.,177.

<99>《教务教案档》第一辑(三),第1427页。

<100> Adrien Launay, Histoire des Missions de Chine Mission du Kouy-Tcheou, Tome Deuxième,180.

<101> Ibid.,181.

<102>《教务教案档》第一辑(三),第1428、1430页。

<103> Adrien Launay, Histoire des Missions de Chine Mission du Kouy-Tcheou, Tome Deuxième,183.

<104>朱金甫主编,《清末教案》第一册,第394—395页。

<105> Adrien Launay, Histoire des Missions de Chine Mission du Kouy-Tcheou, Tome Deuxième,183.此处与下文结案奏折中规定偿银一万二千两有异。

<106>朱金甫主编,《清末教案》第一册,第398—399、402、408页。

<107>同上,第414—416页。

<108>同上,第432页。

<109>同上,第434页。

<110>《教务教案档》第一辑(三),第1432、1451页;赵尔巽等,《清史稿》卷420,第12143页。

<111>《教务教案档》第一辑(三),第1382页。

<112>同上,第1350、1374、1397页。

<113>同上,第1383页。

<114>同上,第1374页。

<115>参见王文杰,《中国近世史上的教案》,第59页。

<116>比如1868年扬州教案议结,“由扬州府发给保护教堂之简明告示一小方,交与戴德生教士勒石立其门前”;1870年天津教案议结,“派崇厚为特使,前往法国,以表中国对津案之关切与对法国之友谊”(参见吕实强,“扬州教案与天津教案”,收入林治平主编,《基督教入华百七十年纪念集》,台北:宇宙光出版社,1977年,第210、226页),类似条款可见于哥士耆在1862年12月31日的结案十二款,其中第五款有劳崇光着礼服亲拜胡缚理,面述清帝闻知此案,甚为惜念;第六款,胡得田所一处改为天主堂,其临门大街上竖额,书名“大清国大皇帝钦赐该处教中之业”(见《教务教案档》第一辑(三),第1371页)。又,1898年巨野教案议结,在德国公使海靖要求下,山东巡抚李秉衡仅因不能事先预防而遭撤职,交部议处。(见朱金甫主编,《清末教案》第二册,第724、730页)

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(kosmos II)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第24期的主题是“晚清教案”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(kosmos II);网站(www.kosmoschina.org)

发表回复