《世代》按:

这是美国历史学家乔治·马斯登(George Marsden)《美国大学之魂》(The Soul of the American University)引论之后的第一部分译文。会继续分享其余部分。为便于阅读,《世代》增加了这部分题目,对段落也有所细分。

原文发表于1991年1月《首要之事》(First Things):https://www.firstthings.com/article/1991/01/005-the-soul-of-the-american-university,后在1994年扩充为同名书出版。马斯登撰写此文时,在杜克大学神学研究生院任教。马斯登曾在加尔文学院长期执教,现在是圣母大学历史学荣休讲座教授。

可能需要再次说明的是,如之前所写,《世代》并非一定完全认同分享文章的所有观点。分享的原因在于,这些文章传递的某些信息,是有益或值得反思却被忽视的。

一

那些直到美国内战之后还主导美国教育界的老式学院,保留了曾经盛行西方世界七个世纪的高等教育体系的大概模样。

那时的高等教育就是指古典学的技艺。学生需要深谙拉丁和希腊语才能被录取,他们花费大量时间背诵古典作品。

有些学生可能只有十五岁左右,学校严格按照替代父母身份的原则行事。学生们的很多事情和日常活动都由一些导师监管,新近的毕业生通常为加入教会工作做准备。

教授们很可能同时是传道人,讲授各种科目,当然他们也可能发展专长。课程当中有些自然科学加入,就像加入少量现代科目那样,比如政治经济学。

整个学习的顶点是道德哲学高级课程,由担任校长的传道人讲授。此课程将基督教原则应用到广泛的具体科目中,也是对基督教的辩护,通常以苏格兰常识哲学为基础。这也是为培养公民——这些学院的一个主要目标——做准备。

这些学校要求学生每天参加两次学校教堂敬拜,参加《圣经》学习,定期去教会。在这些学院,学术没有真正位置。在19世纪,神学院对于美国还是新兴现象,提供了最接近研究生教育的样式。《神学评论》是19世纪中叶美国最重要的学术期刊。

到19世纪末,两种主要的压力加在一起瓦解了这种教会传道人控制的古典教育。一种力量是对课程中更多具体和科学科目的需求。这种美国教育的理念在1862年莫里尔土地拨赠法案中被制度化,此举鼓励州立学校向发展农业和技术教育倾斜,作为自由文理学院之外的另一种选择。

使得老式古典学院终结的更大力量是另一种需求,这导致美国内战之后的几十年综合大学和研究生教育的建立。改革者们正确地指出,美国文明要参与现代世界中的竞争,就需要产生学者,他们明白,教会传道人控制的古典教育缺乏专业素养,几乎无法给学者的专业化提供什么空间。

从现代标准看,传道人控制学院的现象就跟古典教育和缺乏专业素养联系起来。不可避免的是,不愿意改变的传道人捍卫原有的体系,正是该体系使得他们享有高等教育守护者的地位。这样的捍卫也不可避免地跟捍卫原有课程以及严格学院生活所表现的基督教特质交织在一起。

不愿改变者所表现的传统基督教通常被视为教育开放、行业进步、专业化科学考察的对手。传统基督教的某些对手充分利用了传统主流派突然面临的尴尬处境。比如,康奈尔大学首任校长安得烈·迪克森·怀特(Andrew Dickson White)在1896年出版了《基督教世界的科学与神学论战史》,他在书中展现了他所谓教条式的基督教在过去对科学进步的阻碍。对怀特而言,问题不是基督教本身,而是神学,或者与传道人权威相关的基督教教条主义。

对改革者们来说,情况似乎是这样的,学院需要脱离传道人的控制,通常就是脱离传统基督教的控制,以实现我们如今习以为常的——作为区别于传道人阶层,而成为独立行业的高等教育。到那时为止,尽管很多教育工作者不是传道人,两者的地位还没有清晰分开。学院教育已经成为具有自己特点的行业。正如其它行业那时正在发生的一样,控制行业成员的标准建立起来。美国内战之后的几十年,研究生教育出现了广泛的体系化,最终哲学博士成了这个行业全职成员的必备条件。

改革者们想让研究生教育及相伴的研究成为大学的真正主业,这些方面不再受制于原有学院的组织结构和相关的基督教。研究生比本科生年龄大,可以不受必须参加学校教堂和教会敬拜的纪律限制。不仅如此,我们会看到,主导新学术行业的自然科学研究模式宣称宗教信仰跟研究没有直接关系。

随行业化而来的是专业化。到1890年代末期,教育工作者已经在许多基本领域建立了行业协会,比如历史学、经济学、社会学、心理学、自然科学。行业中的声誉开始依赖于产出细致专门的研究成果。

值得一提的是,这种行业化并非本身或必然就是反对基督教的。这肯定标示了美国学校朝向世俗化的重要一步,然而这不必然源于在意识形态方面针对基督教的敌意。也就是说,尽管这恰巧与针对比较传统的抗议宗基督教的某些敌意有关,比较传统的抗议宗基督教也恰巧常与老秩序有关,行业化却既不必然也不通常就与针对基督教本身的敌意有关。实际上,那时的行业化常以一种比较开阔、比较开放的基督教名义推进,那样的基督教在当时比较严肃地承担文化上的责任。

这说明了有关美国世俗化的重要一点。这其中很多是以对基督教善意的形式出现。现代世界的世俗化可能以两种主要方式推进——方法论的和意识形态的。(我所说的世俗化,就是指去除传统或有组织宗教对某些生活活动的实质影响。)我们将会在后面考察意识形态的世俗主义;为了获得更大的科学客观性,或从事一项技术工作,人认为搁置宗教信仰会更好,方法论的世俗化在这样的情况下产生了。法院如今通常遵从这个方法论。大多数科技活动也是。我们中的大部分,无论是否坚定的基督徒,在很多情况下认同这样的世俗化。我们不会期待我们虔诚的汽车修理师告诉我们,化油器中可能有魔鬼。在我们生活中越来越多由技术活动界定的方面,我们期待宗教信仰至多起到间接的作用。

基督徒因此可能愿意支持许多种方法论上的世俗化。实际上,在19世纪晚期,那些公开支持美国高等教育行业化和专业化的人自己多数是基督徒——通常是有些自由化的基督徒,不过同时也是严肃积极的基督徒。例如,但以理·考伊特·戈尔曼(Daniel Coit Gilman)在1876年成为美国第一所研究型大学约翰斯·霍普金斯大学的创建者,他有时被认为是对基督教有敌意的人,但事实并非如此。他其实是一位严肃的自由派基督徒,后来曾担任美国《圣经》协会副主席。

通常来说,这个时期的美国学术界人士对他们的宗教信仰和学术工作在思想上采取了或多或少分治的做法,他们视两者为互补而非冲突。这方面有很多例子,其中之一是,雅各·伯瑞尔·安吉尔(James Burrill Angell)在1871-1909年担任密歇根大学校长,他是美国大学历史上最早的平信徒校长之一,他是使得密歇根大学一度成为美国西部学术重镇的关键人物。安吉尔坚持认为,信仰与科学会和谐共存。比如,他说,“透过……科学和……启示学习那一个圆满真理的人……必被祝福。” 1903年,他提出,在信仰与理性的和谐组合中,信仰占据更高位置。“毕竟,我们主要不是学者,” 他坚持认为,“我们最高的地位在于,我们是同一位父的孩子,是上帝的后嗣,和基督同作后嗣。”

科学与宗教的和谐分工,这个长期存在的抗议宗基督教观点有一个后果,就是鼓励将精细技术的考察作为每个领域的榜样。既然宗教的真理可能位于科学的真理之上,也可能弥补科学真理不足,人就不需要过度担心由于精细考察而造成更大视野的丧失。人就总是可以离开实验室或自己的社会科学方法论,专注于面向上帝和人类的更高服务。

雅各·特纳(James Turner)考察过密歇根大学哲学博士制度的早期发展。他总结道,在美国,学者被界定为专家,因此没有面向大众的责任。需要补充的是,如此狭窄的定义在最初是可以接受的,因为当时处在过渡阶段,持续到大约第一次世界大战,那时学者们通常有宗教组织上的联系和归属感,或者至少有鲜明的宗教背景,这为大多是人文主义的公共表达提供了动力。由于有更高的服务理念,学者专业化就可能获得被接受的正当理由。

这种科学技术与宗教之间的双层分工,或者至少高尚的道德理念,有助于促进巨大学术领域的发展,自由的科学探索将成为主要的操作标准。对美国的抗议宗基督徒群体而言,这样的发展是比较容易的,只要学者们多数认同这一点,即科学和科学方法,无论在行业内有多神圣,并非是一切。

在新兴学术行业内,学术自由在这时成为所有原则中最神圣的理念,这是独立领域的建立产生广泛影响的一个明证。正如历史学家理查德·霍夫斯塔特(Richard Hofstadter)记载的,学术自由在这个世纪之前的美国高等教育中几乎没有什么位置。实际上,过去的美国学院一直向董事会负责,董事会成员通常代表了学院以外的利益,包括宗教利益。

然而,这个世纪初,来自学校以外的对学者的如此控制面临尖锐的挑战。建立于1915年的美国大学教授协会有力阐明了对此问题的看法。在创始的原则声明中,该协会宣称,那些作为教会或企业的部门来管理的学校宣传某种哲学是这些组织的自由,但是它们不应该装作公立机构。不仅如此,在面对“学术呼召的本质”(值得注意的是,如今仍是这么写的)问题时,此协会认为,“如果教育是社会结构的房角石,如果科学知识的进步对文明来说是必不可少的,那么几乎没什么比提高学者行业的尊严更重要的事情了……” 科学知识和自由探究因此就得到了近乎神圣的地位。

这种关于科技知识角色的观点,通常被认为包括社会科学和大多其它学科,实际上为学术研究清理出巨大的区域,人们也就不会期待这里出现宗教上的考虑。

在大学占主导的自由派抗议宗基督徒,一般都支持这些发展。因为自由派的核心是支持现代文化中最好的那部分,以科学为基础的自由探究与技术上的收益,会自动地推进基督教文明。建设更好的文明基本是大学的基督教使命。伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson)在1896年发表的演说《国家服务中的普林斯顿》曾受到很多关注,他在其中总结了自由派的主张,尽管他个人的神学观点属于中间派。这为威尔逊在1902年成为普林斯顿首任非传道人校长奠定了基调。威尔逊是一个有意思的案例,因为在同一次演讲中,他质疑了将科学理念过度延伸到所有学科。尽管威尔逊作为普林斯顿校长避免涉及可能产生宗派纷争的基督教神学言论,他却热烈地宣讲道德和服侍。

基督徒以基督教服侍的精神推动行业化和技术方法论,最突出的例子也许是理查德·以利(Richard T. Ely)。以利是1886年创建美国经济学会主要的组织者之一,也是首任秘书长。在该学会的首次报告中,以利宣称,“我们的工作往实用基督教的方向观看。” 他将教会视为社会科学的天然盟友。1894年,以利在其任教的威斯康辛大学遭到批评,因为他的社会基督教立场,尤其是支持劳工,冒犯了这所大学的一些商业支持者,这是学术自由早期的案例之一。

所以,以利是美国大学教授协会创始原则总宣言的作者之一,这不足为奇。在宣言中,我们也发现了相信独立科学研究理念和服侍理念的结合。该组织描述了大学的三个主要功能,其中之一是“为公共服务的各分支领域培养专家”。即使明确的基督教理念在许多抗议宗基督徒那里开始淡出了,科学行业主义仍然因为有能力提供“公共服务的专家”而可能获得存在的正当理由。在这种观点看来,在推进独立科学知识的问题上,没有什么需要担心的。这仍旧会促进品德。

将所有上述发展联系起来的主题,是一个新兴工业化技术社会始终得不到满足的需要。1870年代的小学院成为1920年代的研究型大学,又在20世纪晚期成为多校区大学,导致这一系列改变的最主要因素是从企业和政府而来用以技术研究发展的金钱。大学在美国人生活中变得重要,这是较早时学院不曾有的,原因在于它们服务于技术经济,培养这种经济的专家及其相关职业人员,并进行大量研究。

至少早在1862年莫里尔土地拨赠法案时,对实用的需求业已在重塑美国的高等教育。学校继续提供某种版本的传统自由文理教育;但是这样的业务及其师资在驱动机构发展的金融势力当中扮演的角色越来越不重要了。

有讽刺意味的是,尽管20世纪的大学以脱离了校外的宗教控制为自豪,它们却置换了来自商业和政府的校外金融控制,这些势力从大学购买技术收益,因此印上了它们的标记。当然,任何这种技术和实用的压力通常都可能获得正当理由,或者因为这是服务社会的更高事业,或者至少因为这有利可图。所以,有实用头脑的基督徒,特别是那些不加分辨就将美国政府和商业视为多少就是基督教事业的人,一直乐意支持这些潮流。比如,他们通常想让他们的子女从这样的教育中获得经济和社会收益。

无论如何,这些技术力量的主导扩展了高等教育的范围,基督教在此不会有实质的影响,许多美国人认为基督教在这当中几乎没有什么相关性。

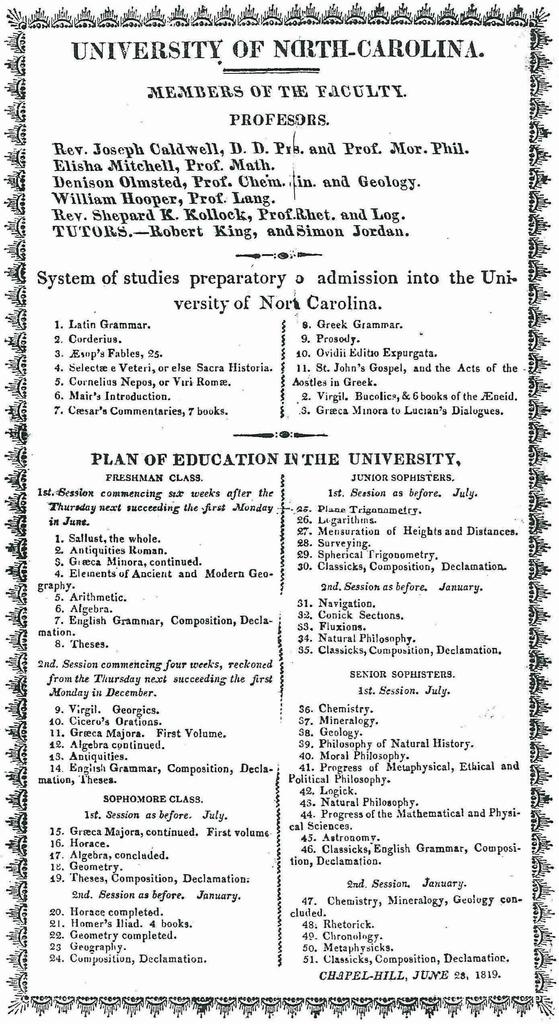

题图是位于美国教堂山的北卡罗来纳大学1819年教授名单及课程表,反映了马斯登笔下美国传统古典学院的特点。这可能跟后人想象的美国传统古典学院并不一样。这些特点,尤其比如道德哲学在其中所处位置,其实跟瓦解美国传统古典学院的外在力量之间有着某种相似。在前者那里,已经有基督信仰被简化或转化为道德哲学的倾向;在后者那里,透过基督体现的永恒世界与暂时世界之间的张力被消解或漠视了。不过,分科及专业化的确是需要深入面对的问题。美国教堂山的北卡罗来纳大学初创于1789年,是美国最古老的公立大学之一。图片来自 https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_North_Carolina_at_Chapel_Hill。

译/许宏

此译文首发于《世代》第1期(2017年春季号)。若有媒体或自媒体考虑转发此文,请与《世代》联系:kosmoseditor@gmail.com。

发表回复