[题图:《人类堕落的伊甸园》(约1615年),作者为弗兰德画家鲁本斯(Peter Paul Rubens,1577—1640)和老布鲁格(Jan Brueghel the Elder,1568—1625)。图片来自https://en.wikipedia.org/wiki/Garden_of_Eden]

一

科学作为一种理性的思想和实践活动,其话语权在现代生活中占据着非常核心的位置。从显性的角度来看,越来越高的楼宇、越来越长的大桥、越来越快的芯片,都无时无刻不在秀科学的肌肉。从隐性的角度来看,一句“这不科学”带来的威慑力足以令人在一般的争论中感到信心不足,如果他有足够的理智的话。科学的这种话语霸权在与传统宗教信仰碰撞时倘若不加仔细辨析,往往会导致一些可能影响深远的错误观念。

对科学与基督信仰关系的当代观察者来说,创造科学(Creation Science或Scientific Creationism)运动是绕不过去的,它依靠反对演化论在基督徒中间迅速获得知识上的合法性,自1960年代由一些基要派基督徒建立以来,已经形成系统的理论框架,涵盖地质学、宇宙学、生物演化论、考古学、历史学和语言学等学科,在主流科学界之外取得相当大的影响,塑造着越来越多信仰保守的基督徒对科学的理解。

不仅如此,更重要的是,这反过来也以一种隐蔽的方式重新塑造了基督徒对基督信仰的理解。信仰解释与科学解释之间出现矛盾的时候,会令人感到焦虑,这种焦虑本身,反映出科学以一种难以察觉的姿态彰显其强势地位。那些与现代科学相矛盾的信仰诠释,在理性与信仰之间制造了前所未有的张力。创造科学的出现和被广泛接受,正是这种张力的外在表现。既然传统的科学与信仰之间构成难以协调的矛盾,那么就创造一个新的科学与信仰协调一致,如此,才能缓解张力带来的焦虑。这意味着科学正式确立了在教会中间的话语权,科学而非信仰在第一顺位上定义了什么是真问题。创造科学提供了一个新的科学范式,在这里,理性与信仰之间的张力消失了,人们无需为科学与信仰之间的矛盾之处感到不安,取而代之的是一个科学与信仰完美配合的世界。但悖论在于:承认这种张力,反而凸显出信仰的地位;消灭这种张力,却把科学推上了神坛。

从初代教会开始,理性与信仰的张力就始终伴随着教会的扩张和福音的广传。创造科学打造出的大好局面,或许是历代神学家梦寐以求的。然而,这真实吗?创造科学真的解决了它宣称可以解决的问题吗?或者说,如果有人用科学对世界进行全部主义解释,即认为科学解释是整个世界的唯一解释,并且能够解释整个世界,创造科学足以与这种解释抗衡吗?创造科学可以提供真知识吗?

本文试图对创造科学的认识论展开初步剖析,考察创造科学理论体系背后的关键假设,分析它们在神学和科学上的合理性,分析其如何开展一项典型的常规科学研究,并对其研究逻辑进行评述。在此基础上,探讨科学与信仰之间的张力。

二

在英文世界中,创造科学最重要的展示窗口是一个网站和一本学术期刊(季刊:Journal of Creation)<1>,它们由一个叫做Creation Ministries International(简称CMI)的组织建立,起源于澳大利亚。在中文世界中,同样有一个网站和一本期刊,不过更像是对英文版本的简单翻译和介绍<2>。除此之外,还有一些基于该理论而编纂的书籍。这些都是本文的观察对象,在恰当的时候进行介绍。

按照网站的介绍,CMI的使命是提供可信的证据来证实圣经的可靠性,尤其是《创世记》的创世历史,从而支持福音宣告的有效性。在他们看来,《创世记》是今天圣经受到攻击最严重的部分。这决定了他们采取的创造论护教路线。在其信仰宣告中,除了常见的福音派信仰宣告之外,他们尤为强调圣经论到自然科学的准确和权威性。具体表现在<3>:

1 《创世记》中关于宇宙起源的描述是对实际事件的简单而真实的陈述,为科学研究生命、人类、地球和宇宙的起源和历史问题提供了可靠的框架;

2 宇宙万物是神在六日内创造而成,这六日是严格按照字面理解,其长度等于按照地球时间测量的连续六日;

3 所有生物都是在这六日直接并超自然地创造出来,随后发生的变异和退化只发生在有限范围内,从未出现过本质全新的类型,也从未有一个类型的生命形式发生根本改变从而变成另一个类型;

4 亚当和夏娃作为起初的两个人,是由神直接超自然地创造的,亚当从尘土而来,夏娃从亚当的肋骨而来;

5 挪亚洪水是真实的历史事件,它的范围和影响覆盖全球,是解释大部分地质学记录的关键;

6 如果人们能认识生物学、地质学、天文学和其他自然科学中的客观事实,会发现它们与圣经中神所默示的陈述完全一致。科学或其他学科理论中,凡与圣经有绝对的、不可调和的冲突的主张,都是不正确的。

从创造科学的宣告来看,他们首先是采取了一种字面解经的方法论,并且他们认为《创世记》尤其是第一章的写作,其中一个主要目的是为了揭示宇宙被造在自然科学层面上的简要框架,自然科学研究也应当在此框架之下开展。它圈定了自然科学研究的范围,在此范围内的研究可以通往真理,而范围之外则是错谬。

然而对《创世记》一章的字面解经也只是不同解经中的一种。通常来说,对创造周有以下几种主流的看法:1)上帝的一个工作周(按照地球日);2)指代一系列的地质时代(一日千年论);3)描述创造周的一种文学手法,好像是一个工作周,但不关注时间顺序,其顺序的安排是为了表达特定的神学思想(文学架构论)。这些看法都可以被认为是尊重《创世记》一章的历史真实性,即宇宙万物是被上帝从虚无当中创造出来。尽管关于《创世记》一章的“日”字该如何解释有很多争论,但这几种看法都有着系统的来自其他经文和背景知识的支持,本文不作过多讨论。

不过,戈登·菲和道格拉斯·斯图尔特强调这段经文的精妙的散文诗结构,其中第一天与第四天对应,第二天与第五天对应,第三天与第六天对应。前三天,地开始有了形,后三天,有形的地又有了丰富的内容,这两组对应又与《创世记》1:2的“地是空虚混沌”形成对比。<4>

第一天(1:3—5) 光

第二天(1:6—8) 天和海

第三天(1:9—13) 旱地/植物的生命

第四天(1:14—19) 太阳、月亮、星星

第五天(1:20—23) 空中和海里的动物

第六天(1:24—31) 地上的动物,以植物为食

第七天(2:2—3) 上帝歇了他创造的工

[插图1:《圣经导读:按卷读经》(Gordon D. Fee, Douglas Stuart, How to Read the Bible Book by Book, A Guided Tour[Grand Rapids: Zondervan, 2002])英文版封面。图片来自https://www.amazon.com/How-Read-Bible-Book-Guided/dp/0310518083]

可以说,摩西不仅向以色列人讲论宇宙万有的来源,同时也给以色列人描绘了一幅极其美好的宇宙起源。这足以激发以色列人思想他们今日堕落而悲惨的光景距离起初的美善有多么遥远,从而思想上帝奇妙的救恩。与这些目的比较起来,创造周长度的意义就显得微不足道,以至于我们难以找到充分的理由声称《创世记》一章的字面解释是唯一可以接受的解经。事实上,文学架构论一方面没有削弱创世历史的真实性,另一方面提供了一个弹性空间,激发我们对创世历程丰富的想象。

这也意味着,《创世记》一章并不一定是“科学性的记录”,我们也未必能遵照其框架展开有意义的科学研究。比如,当摩西写“各从其类”的时候,这个“类(Kind)”字在“域界门纲目科属种”的现代物种划分序列中该如何安放呢?与一般的刻板印象不同,创造科学论者<5>并不认为“类”指代“种(Species)”,而是一般指向“科(Family)”,然而有时又指向“目(Order)”<6>。毫无疑问,创造科学论者没有确切的方法论作为依据,来确定“类”的指向。“类”的指向是不明确的,这也意味着我们无从以此为起点,来构建一种确切的生物分类知识。亚当做过的工作,我们只能重做一遍。此外,如果按照字面含义理解创造,将会面临一些现实解释的难题,并且没有解决方案。比如,我们无从得知裸子植物是如何出现的,因为经文记着说:“地要发生青草和结种子的菜蔬,并结果子的树木,各从其类,果子都包着核。”(创1:11)<7>很明显按照经文记载,起初上帝创造的是被子植物,而被子植物和裸子植物属于“门(Phylum)”层面的区别,这远超过创造科学对“类”的解释。由于创造科学不接受物种在“门”之间的跨越式变化,那么裸子植物的起源便无从谈起。

以上是对创造科学的部分假设进行的初步探讨。这些探讨表明,创造科学的解经并非唯一可以接受的解经方法,同时,其解经在解决一些问题的时候,也带来了一些其他难题。因此,《创世记》一章是简易的科学研究框架这一假设,就没有创造科学论者所坚持的那样稳妥。接下来,我们就创造科学的典型研究和写作展开具体的分析。

三

创造科学挑战了演化论赖以存在的一些前提条件,比如古老的宇宙和地球。乔纳森·萨法蒂(Jonathan Sarfati)在《咸海——年轻地球的证据》一文(以下简称《咸海》)中提出,通过海水盐度的研究可以证明海洋的年龄远远小于几十亿年,更符合圣经所说的六千年<8>。埃德蒙·哈雷爵士(Sir Edmond Halley,1656—1742,因哈雷彗星闻名)曾经提出根据盐分进出海洋的速率可以推断出海洋的年龄。《咸海》引用并批判了地质学家约翰·乔利(John Joly,1857—1933)对海洋年龄的推测——八~九千万年,尽管这一数据相比数十亿年还有很大的差距。然而《咸海》作为2017年发表的文章,批判的数据却是发表在1899年<9>。

《咸海》宣称盐分的入海量远大于输出量,通过简单的数学计算可以得到海洋的年龄小于六千二百万年。接着文章提出,如果采用更贴近实际的假设(不过文章并未对贴近实际的假设做出准确的定义,这种不严谨是经常出现的),这一数据会远小于六千二百万年。在此基础上,萨法蒂于是宣称海洋的年龄约为6000年,原因有二:1)6000年在小于六千二百万年的区间内;2)圣经记载。

分析《咸海》一文的论证逻辑,存在以下几个主要问题。首先,文章选取的批判数据都是较为陈旧的,考虑到研究方法的改进、数据的积累、对研究对象认识的丰富程度,在100年的时间里会发生很多改变,这种批判便显得缺少诚意。这会引发读者自然的联想,即作者是否刻意回避了一些重要的数据,这是科学研究的大忌。事实上,即使按照1899年八九千万年或者创造科学论者自己计算出的六千二百万年,相对于6000年都是巨大的压力,没有人通过研究得到过哪怕接近6000数量级的数据。而目前对海洋盐度的研究已经发现了更多盐分进出海洋的机制,并且海洋沉积物也提供了另一个研究海洋年龄的角度,后者已将海洋的年龄推至38亿年<10>。

尽管它们提供的海洋年龄没有准确地吻合,但我们不必奢望所有的科学研究都准确指向同一个结果,对于一个有着活跃地质活动的地球来说,这是不现实的,因为很多过去的痕迹都在历史长河中消失了。我们只能研究呈现在我们面前的历史,幸运的是,历史并未全部消失。抓住这些研究结果中的不一致进而指控科学研究不可靠,是对科学研究的误解,因为科学研究从认识论上来说是经验主义的,我们只能研究那些我们能够加以研究的对象,并且科学研究是开放性的,总有新的结果出现,并且带来的往往是出人意外的惊喜。在推倒过去结果的同时建立新的观念,而非对头脑中固有观念的印证,这恰恰是科学研究的乐趣。考虑到海洋并不是地球刚诞生的时候就出现了,那时候地球是一个高温的球体,缺少液态水稳定存在的条件,海洋比地球(45亿年)更年轻是可以理解的。不论这一结果如何——将来仍可能被修正,都远远大于6000年,这已经足以表明一个年老而非年轻的地球。

有意思的是,“回避数据”也是创造科学论者批评主流科学时常用的理由。但有过科研经历的人都明白一个道理:在一批样品的测量结果中,出现离群数据是再常见不过的事情,我们必须对数据有合理的取舍,从而找出其中的规律。通常来说,如果没有特别有意义的解释,这些离群数据会被舍弃,它们的出现往往是出于污染、系统性或人为操作等带来的误差或偏差。然而创造科学论者会抓住这些数据不放,以为研究人员是刻意选取符合理论的数据(这些数据往往可以符合线性或其他函数的拟合),扔掉不符合理论预测的数据,从而支持演化论的意识形态。

对数据的使用和解释是科学界最基本的训练,新理论的提出和验证也基于此。甚至可以说,很多科学家日思夜想的就是提出新的理论,把自己的名字留在科学史上。这种非常原始的冲动驱使科学家拿着放大镜仔细搜寻世界的每一个角落。尽管有人会出于科学之外的理由对数据进行选择性使用,但是这些研究很快就会被同行在用新的实验检验的时候发现并抛弃掉。在科学研究中,错误的数据不会永远安全。

因此,《咸海》对批判数据的选取动机,很可能是出于科学之外的目的,即支持其地球6000年的理论。但是从其论述来看,6000年的证据并非出于科学研究的结果,而是对圣经的解读。这引出另外一个问题,创造科学论者认为准确的年龄不能通过科学研究得到,只有可靠的记录才能作为依据。但是这样一来,地球年龄就不再是一个科学问题,而仅仅变成了一个解经问题。

《创世答问》(The Creation Answers Book)是创造科学的一本经典书籍,它汇聚了几乎所有的创造科学论者关心的主题。这种对地球年龄作为科学问题的架空,在书中得到了明确的说明。作者说:“创造论者不能采用某一特定的科学方法,证明地球的年龄。同样,进化论者也不能。他们都知道所有关于这方面的科学只属于推测,因为我们没有掌握所有数据,尤其处理过去的事情。对于创造论者和进化论者所持的科学论据,情况也一样:进化论者为了进化论要摒弃许多‘证据’,而创造论者也要修正他们的论据。”<11>

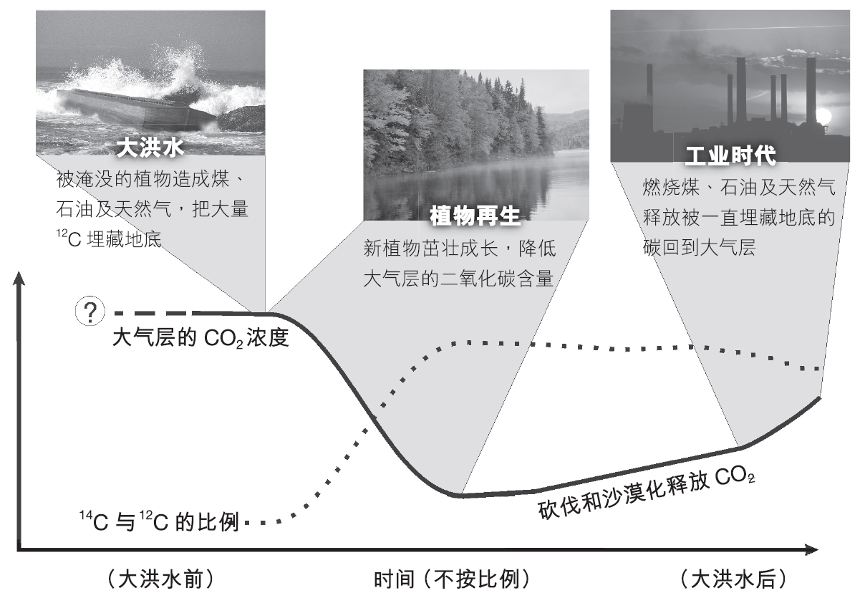

这段话看起来对双方的研究各打五十大板,进而模糊了地球年龄的科学问题,但考察其对几种测年法的批评,很明显是缺乏基本的科学训练。我们曾探讨过碳十四测年法,由于样本品质要求较高,碳十四测年法的准确度有时候并不高。创造科学论者认为挪亚大洪水对碳十四测年法产生了重要的影响,他们提议,把35,000至45,000年的碳十四测年结果校正,对应于大洪水时期(距今4000多年),这样就可以把异常的结果修正合理。大洪水掩埋了大量的植物,这些植物就形成了后来的煤炭。当洪水退去,植物再次大量生长,吸收CO2,会降低大气中的CO2浓度,同时洪水后大规模火山喷发,释放大量CO2,稀释了空气中的C14,这导致被测年代比真实年代古老,但是根据大洪水做出修正之后的结果是准确的。<12>

图片来自《创世答问》第79页。

这是一个很明显的循环论证。把测量35,000至45,000年的结果修正为大洪水时期的4000多年,再用这个结果去测量大洪水时期的样本,得出的当然是他们想要的结果。

我们还可以对创造科学更多的材料进行分析,涉及生物学、宇宙学、地质学等多个学科,但是限于篇幅,没有必要再做更多的讨论。从本质上来看,创造科学是基于对《创世记》的字面解释,从形而上的层面确定了科学研究的范式。由于他们相信对自然的观察和研究都不会脱离这种范式,这意味着他们确定了一种终极的科学真理,在这里不会再发生范式转移。从方法论的角度看,创造科学论者也会开展某种程度的实证研究,然而他们对数据的解读反过来又加强了对这一范式的信念。这印证了他们所宣称的:对《创世记》一章的字面解经是唯一正确的解经,同时所有的科学研究都不会与之互相矛盾。

四

然而主流的科学研究并不像创造科学这样有着浓厚的意识形态背景。虽然现代科学当然也存在一些基本的前提,但是大体来说是非常模糊的,类似于相信自然是有规律可循的,是人的理性可认识的,这也是为什么离群数据通常会被舍弃的原因,因为它们意味着混乱。科学研究并不特意反对或支持什么意识形态,尽管科学家会有不同的倾向。以演化论常受到的一个批评为例,有人批评找不到中间物种(或过渡物种)的化石,演化论只是科学家编造出来反对圣经的假说,然而这是错误的指控。在之前的文章中我们讨论过中间物种化石的寻找过程,中间物种化石是大量存在的,只是并非连续谱,我们不能奢望每一个物种都被保存下来。

可见,演化论作为一种科学理论,并不以反对圣经为己任,而是像其他科学研究一样,观察现象、归纳规律、提出假说、寻找证据。对经验的理论反思,构成了科学研究通常遵循的认识路径。相比于古代和近代,今天的科学研究有着极少的哲学假设。反而是创造科学给科学研究又重新加上了一些哲学假设。当然这不是说基督信仰不能作为科学研究的哲学背景,恰恰相反,笔者认为基督信仰是构建科学世界观的形而上基础,但是用一种对圣经的解释直接搭建科学的脚手架,一旦科学发现与这种解释相冲突,坚持脚手架是牢固的,同时不诚实地否认科学研究的结果,反而会让脚手架摇摇欲坠。

回到科学史当中,我们会发现创造科学不过是对历史的模仿。只是彼时人们在迷雾中摸索道路,今天是从阳光下退回迷雾中。

按照一种由来已久的中世纪隐喻,上帝为人类准备了两本书:《圣经》之书和自然之书。从教会初期,人们就开始有意识地诠释自然之书,只不过是采用一种目的论和道德论的方式。蚂蚁的存在是为了教导人们勤劳<13>,这构成了人们解读自然的基本范式,生物的文学语境比其物理环境更重要。这主要受到寓意解经占据主导地位的影响,在那个时代,怎样解经基本决定了怎样解读自然。

彼得·哈里森(Peter Harrison)认为,宗教改革提倡的字面主义(literalism)解经革命性地改变了对自然的研究:当16世纪的人开始以一种不同的方式阅读圣经时,他们不得不抛弃传统的世界观,并且这种字面主义解经在主要发生于17世纪的科学革命中起着核心的作用<14>。抛开时代背景不谈,创造科学某种程度上就类似于17世纪的科学。如果三体文明真的存在,那么创造科学可以说就是被智子锁死在17世纪的人类科学<15>。

[插图2:彼得·哈里森的《圣经、新教与自然科学的兴起》(The Bible, Protestantism, and the Rise of Natural Science [Cambridge: Cambridge University Press, 1998])英文版封面。图片来自https://www.amazon.com/Bible-Protestant-Rise-Nat-Science/dp/0521000963]

对于中世纪和更早期的学者来说,伊甸园是一个富含心理含义的观念,它存在于第三层天、月亮天球或人的心灵中,而17世纪的学者则开始花费大量精力研究伊甸园在地球上的地理位置以及其物理特征。4世纪的金口约翰(John Chrysostom,约349—407)曾说大洪水是一个象征,但17世纪的学者开始关注大洪水故事的细节,如何在科学上成为可能。虽然17世纪的学者们承认圣经的主要功能是引导人得救,但是面对那些看起来像是自然科学的材料,他们一方面认为摩西的确是神学专家,另一方面也希望避免宣称摩西在科学问题上是无知的,因为这在字面解经的思路下意味着圣经权威的丧失。<16>

从当时学者们的辩论来看,与其说圣经是否包含科学,不如说圣经包含多少科学。人们热衷于按照流行的科学理论来阐释旧约圣经,这种神圣的宗教义务反过来也促进了对科学研究的投入。新的发现不断涌现出来,有的看起来能和经文匹配,有的却存在偏差,不同的学派对同一种现象也提出了不同的理论解释。那么问题就逐渐凸显出来:用什么标准去衡量科学发现与圣经经文的匹配程度?既不能否认圣经的权威,又不能否认科学发现,严格的字面主义解经就面临着解释力危机。人们采用了调适原则(principle of accommodation)来缓解这种危机。所谓调适原则,即摩西所述事件是真实发生的,但是他在写作时采用的是一般人能够理解的方式,隐藏了具体的物理发生机制。17世纪的学者比今天的创造科学论者对经文中蕴含的科学含义更加热衷,牛顿(Isaac Newton,1643—1727)甚至认为新的科学发现只是对古代真理的重新发现,古代的祭司—科学家们已经知道原子论、真空、万有引力和平方反比定律。<17>

创造科学与其说是一种科学,不如说是一种神学。创造科学曾多次尝试进入美国公立学校的课堂,但是都败下阵来,多个法院做出的判决书中都提及这一点。在17世纪,亚里士多德的目的因与所有自然物都有上帝的目的这一基督教信念相结合,产生了一种物理神学(physico-theology)。通过系统阐述上帝在自然界中的目的,相当于对证明上帝存在的设计论证进行阐释。摩尔的《无神论的解毒剂》对此做了详细的说明。动物器官的“精妙设计”无可否认地证明,它们是智慧(设计)的结果,而不是偶然产生的。<18>对器官功能的详细描述成为智慧设计的重要支持,这一点在创造科学的作品中占据着尤为突出的地位。

创造科学构建一种设计论神学的努力在某种程度上其实颇具启发,我们借此可以思索我们所处的世界为何是今天的样子。但是作为一种科学尝试,诚实地说,创造科学仍然停留在17世纪。除非我们认为17世纪的学者已经一劳永逸地确定了科学范式,后世的人们只能在其中补充完善,我们今天熟知的几次范式转移很大程度上都是错误的,否则我们就没有理由认为创造科学是一种成功的科学尝试。有趣的是,虽然他们试图用对圣经的解释构建科学研究的框架,但是他们仍然在使用经验主义的科学手段。在此基础上,我们可以做一个思想实验:如果能做到诚实地面对新的发现,创造科学是否有可能内生性地生长出现代科学,正如过去的几个世纪中曾经发生的那样?

五

著名科学哲学家托马斯·库恩(Thomas S. Kuhn,1922—1996)提出了影响至今的范式转移概念。他非常强调“范式”和“科学共同体”。我们看到今天创造科学与主流科学拥有截然不同的学会和期刊,互相之间不可能开展“同行评议(peer review)”活动,这标志着他们本质上是归属于不同的“共同体”。在库恩看来,科学范式具有两个重要的标志:一是“空前地吸引一批坚定的拥护者”,使他们脱离科学活动的其他竞争模式;二是它们必须是开放性的,具有许多的问题,以留待“重新组成的一批实践者”去解决<19>。

[插图3:托马斯·库恩和他的《科学革命的结构》(The Structure of Scientific Revolutions [Chicago:University of Chicago Press, 1962])英文版封面。图片来自https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn;https://en.wikipedia.org/wiki/The_Structure_of_Scientific_Revolutions]

用库恩的标准去衡量主流科学与创造科学,我们会发现主流科学满足这两个标志,而创造科学并不满足。这是否意味着在上面的思想实验中,创造科学不会内生性地生长出现代科学呢?情况可能会变得复杂。一方面创造科学是封闭性的,他们宣称自己已经确定了一个终极范式,因此不会发生改变。另一方面,从科学史中,我们可以看到一个与之极为相似的时代,尽管相比于它之前的时代已经被称为“科学革命”,但是在后来的几个世纪中,类似的“革命”几度发生,以至于在今天看来,第一场科学革命的面貌已显得陌生了。

在库恩看来,范式转移是必然发生的。这一过程无比复杂,以至于身在其中的人未必能看清楚。在大部分时期,科学研究处于“常规科学”阶段,这时候人们的工作主要是整理现状,去发现那些期待会被发现的东西。即使是那些被认为具有创新性的发现,也只是在旧有的科学结构中添砖加瓦。试图颠覆旧范式是没有道理的,由于缺乏现实基础,这种努力往往是徒劳的。但是偶尔会出现用旧理论难以解释的反常现象,不过很多反常现象不会被格外重视,可以通过对旧理论的修补来解释这些反常现象。

然而,当反常现象变得顽固,怎样修补都解释不了的时候,就意味着一场理论危机。危机并不必然意味着范式转移,抛弃旧范式并不容易,一方面旧范式仍然对大多数现象具有无与伦比的解释力,另一方面只有更具解释力的新范式才能促使革命的发生。这一时期新理论层出不穷,共同体的新思想极为活跃,整个共同体面临分崩离析和重构,直到一个新理论“空前地吸引了大部分人”,带来新的世界观。实际上,在每一次科学革命中,都有旧势力不愿意向新观念妥协,但是这并不能阻挡新世界的降临,他们也都被“残酷地”留在历史当中。

因此,创造科学是否能够内生性地生长出现代科学,就变成其共同体中是否有人诚实地面对反常和危机,从而放弃旧理论拥抱新思想的问题。从科学发展规律的角度来看,这种变化是必然发生的,即使是今天的主流科学,有一天也会被新的科学取代。但是,创造科学的活力并不在于其科学性,而在于其神学性。它不必获得严肃科学家的认同,恰恰相反,它在科学界之外得到了人心,后者也是它能够生存下去的保障。只是,这种生存的代价是不诚实。

问题的关键在于圣经世界观在科学面前的生存危机。这种危机的根源在于我们对圣经的科学性解释与科学发现之间的矛盾。这些科学性解释实际上自宗教改革起,就带有浓厚的时代色彩。它促使整整两个世纪的科学家投入科学研究事业中,同时也不断调整他们对圣经的解读。当科学获得长足的发展,可以独立生存时,这种带有时代色彩的解经就显得不合时宜。这背后反映出新教在如何理解圣经权威这一根本问题上仍未取得广泛而有效的共识。我们是否愿意放弃旧图景赋予自然界的意义,从而构建一个新的但更不向时代精神妥协的意义,完成对宗教改革的改革性继承,成为“科学霸权时代”的重要挑战。

<1> https://creation.com/

<2> https://www.chuangzaolun.com/

<3> https://creation.com/what-we-believe; https://chuangzaolun.com/关于我们/信仰宣告.html

<4> 戈登·菲、道格拉斯·斯图尔特,《圣经导读:按卷读经》,李瑞萍译,上海人民出版社,2013年,第20—21页。

<5> 用创造科学论者一词,是为了与一般意义上的创造论者区分开来,后者指广义的相信生命是由有位格的上帝创造而来,而前者特指相信创造科学理论的人。

<6> 大卫·卡其普尔,“鲇鱼之大小”,见《创造》,2017,39(2)。

<7> 《创世记》1:11。

<8>乔纳森·萨法蒂(Jonathan Sarfati),“咸海——年轻地球的证据”,《创造》,2017,39(2)。

<9> J. Joly, “An estimate of the geological age of the earth”, Scientific Transactions of the Royal Dublin Society, New Series, 7(3), 1899, pp. 247-288.

<10> Allen P. Nutman, Clark R.L. Friend, Kenji Horie e Hiroshi Hidaka, “The Itsaq Gneiss Complex of Southern West Greenland and the Construction of Eorarchean Crust at Convergent Plate Boundaries”, in Developments in Precambrian Geology. 2007. Vol 15. , 187–218.

<11>唐·巴滕、大卫·卡奇普尔、乔纳森·萨尔法提、卡尔·威兰,《创世答问》,郑碧珊等译,极光创作有限公司,2014年,第91页。

<12> 同上,第78—79页。

<13> 《箴言》 6:6—11。

<14> 彼得·哈里森,《圣经、新教与自然科学的兴起》,张卜天译,北京:商务印书馆,2019年,第8页。

<15> 三体文明是科幻作家刘慈欣在《三体》中创作的一个高度发达的外星文明,他们害怕地球文明在四百年的时间中因为技术爆炸而超越他们,因此提前用智子(一种智能机器人)监视并锁死了地球的基础科学。

<16> 彼得·哈里森,《圣经、新教与自然科学的兴起》,第173—182页。

<17> 同上,第184—187页。

<18> 同上,第232—233页。

<19> 托马斯·库恩,《科学革命的结构》(第四版),金吾伦、胡新和译,北京大学出版社,2012年,第11页。

此文首发于《世代》第12期(2020年秋冬合刊号)。

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(世代Kosmos)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第12期的主题是“基督教教育”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(世代Kosmos);网站(www.kosmoschina.org)

发表回复