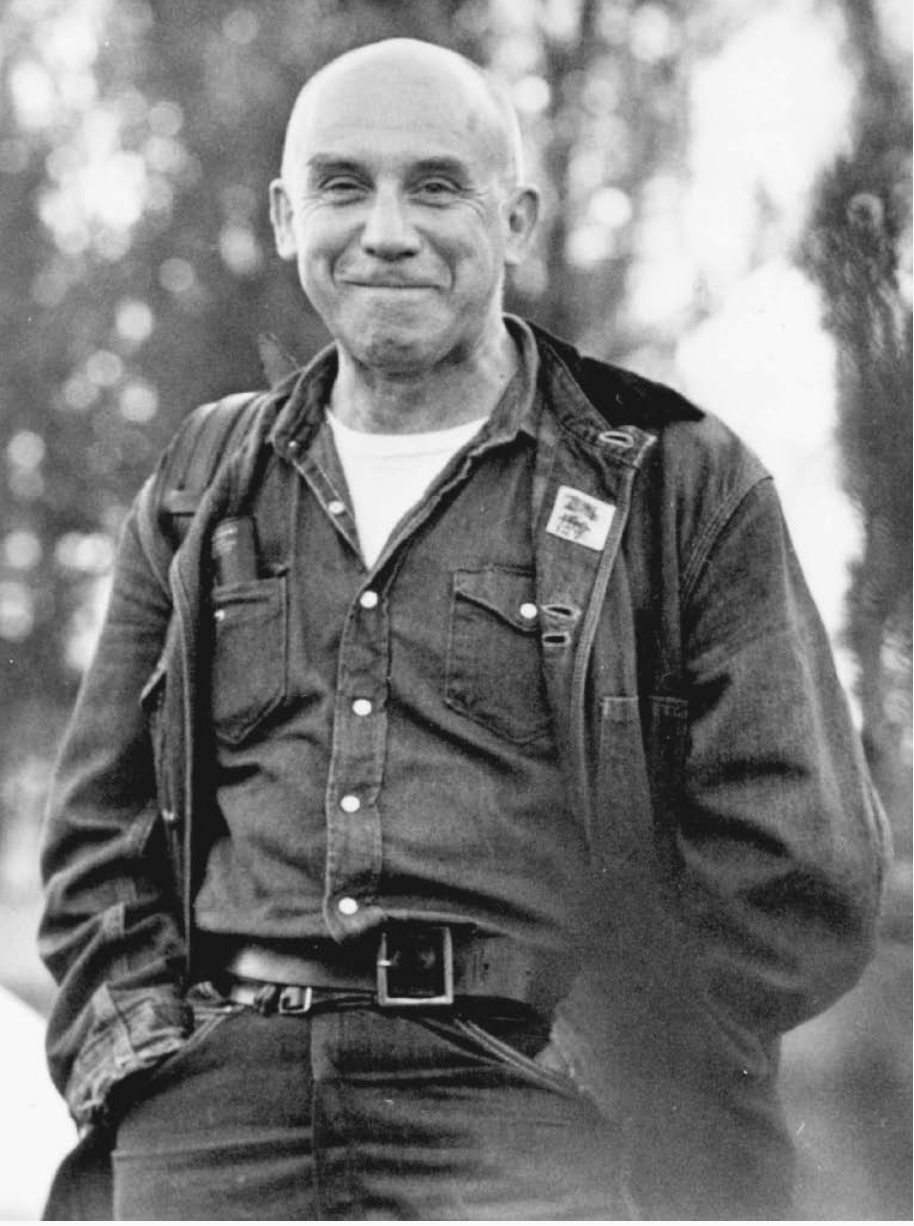

[题图:托马斯·默顿(Thomas Merton,1915—1968)肖像。来源:Mark Shaw, Beneath the Mask of Holiness: Thomas Merton and the Forbidden Love Affair That Set Him Free (New York: Palgrave macmillan, 2009)扉页。]

托马斯·默顿(Thomas Merton,1915—1968)这部可能是20世纪最著名的基督教灵性自传,其标题来源于但丁(Dante,1265—1321)的《神曲》(Divine Comedy),这提醒读者,这部自传是一本关于悔改和皈依的书。对默顿而言,他走向上帝的历程,不是虔诚的朝圣之旅,而是炼狱。在自传的开头,默顿坦言自己早年的生命是对上帝的背离,是地狱之旅:“本性自由,带着上帝的形象,但我却是我自己的暴力和自私的囚徒,带着我生而进入其中的世界的形象。这个世界是地狱的图像,充满了和我一样的人:爱上帝却又恨他;生下来是为了爱他,却在恐惧和无望的、自相矛盾的饥饿中生活。”<1>

他的生命正如他的出生一样,是在异乡中的成长。默顿自幼就和艺术家父母一起开始行踪不定的生活。他生在法国,一岁时和父母到美国,住在纽约,一度与外祖父母一起生活。六岁时母亲因癌症去世后又随父亲漂泊:太平洋上的百慕大、法国的蒙托邦(Montauban)和圣安托万(Saint-Antoine)。他后来在英国读中学,入读剑桥大学两年后转到美国哥伦比亚大学继续学业。在英国期间,父亲在他十六岁时因脑瘤去世,这使少年默顿成了孤儿。在哥伦比亚读大学时,作为其监护人、与其感情笃厚的外祖父母相继去世。二十六岁的默顿进入修道院后的次年,担任加拿大皇家空军飞行员的弟弟驾机前往德国执行战斗任务时,因飞机失事命丧英吉利海峡。从此,在血缘上默顿和世界几乎失去了关联。

生活把孤独和死亡强加给了默顿,这是默顿的自传给我们的最直接的感受。这个不得不接受孤独和死亡的年轻人,在二十六岁时抛弃了世界,放弃了成为大学教授的美好前程而进入修院,寻求一种在默观与静思中与上帝相遇的生活。

一、 死亡

六岁的默顿第一次与死亡相遇,但在妈妈的要求下他并没有和妈妈道别。在母亲的临终时刻和葬礼上,他只是呆在不远处的车上,听雨落在车顶的声音。一个六岁孩子,在一个阴沉的雨天,模模糊糊中孤零零地猜测那无法猜测、感受那无法感受的沉重而晦暗的死亡。在写下这一场景时,默顿认为母亲不让幼子目睹自己的死亡,这是对的。意志坚强的母亲不愿意让死亡给儿子幼小的心灵投下阴影,不愿意让自己死亡的样子驱散她留给儿子的本来就不多的淡薄记忆。二十多年后,当默顿回首自己经历的第一次死亡时,他觉得没有祷告和圣礼,那淹没在痛苦和绝望中的死亡仅仅是一种丑陋。

十年后,第二次刻骨铭心的死亡来临了。这一次是他的父亲。1929年,十四岁的默顿在英国小城奥卡姆上学,夏天和父亲到苏格兰乡间朋友家度假,父亲因病回到了伦敦。他一个人呆在那栋大房子里,有一天接到了父亲从伦敦医院发来的很奇怪的电报:“进入纽约港。一切顺利”。他恐惧地意识到父亲病得很重,失去了理智。默顿一个人呆呆地坐在那空旷的大房子里,不知道该怎么办,只是感到彻底的孤独:没有家庭,没有国家,没有父亲,没有朋友,没有安宁和信心,没有上帝。他来到伦敦,知道父亲得了脑瘤,只能躺在医院里等待死亡的到来。第二年夏天,他去医院看望父亲,这时候父亲已经不能说话了,尽管意识还比较清楚。默顿感到父亲的无助像一座山一样压倒在他身上,他哭了,父亲也哭了。大家都很无助。

然而,父亲并没有完全被病魔压垮。虽然不再能说话,但他是画家,还可以在蓝色的笔记纸上画画。这些画和他以前的法国现代派、塞尚式的画完全不一样,现在他画的是小小的、愤怒的拜占庭式的圣人,带着大胡子和光晕。默顿后来相信,在痛苦和孤独中,一直没有丧失信仰的父亲,他的意志和理性并没有被病魔损害,而是转向了上帝。在和痛苦的搏斗中,父亲的灵魂更加接近上帝。“灵魂像运动员一样,如果他们想受到磨砺、扩展,充分发挥自己的力量并根据他们的能力而得到奖赏,则需要配得上他们的对手”。<2> 家人朋友并不理解父亲当时经历的搏斗,都以为他已经完蛋了,但事实上他在痛苦中更接近上帝。

终于有一天,他在学校里接到电报,父亲死了。这个世界上带给他生命、养育他、教育他、爱他、他最亲近的人死了,他不能理解。他只有像动物一般逆来顺受地背负他无法理解的苦难:“没有信仰的人面临战争、疾病、痛苦、饥荒、苦难、瘟疫、轰炸、死亡时只能如此,就像不会说话的动物,只能默默承受苦难;可能的话,当然会尽量躲避,但总有一天再也躲不过,只得认命。你可以试着麻醉自己,尽量减轻痛苦,但该来的总会来,痛苦终将把你全部吞噬。”<3>

父亲的死让他痛苦了几个月,好在正在青春期的精力旺盛的生命很快就摆脱了死亡的阴影。不过,十七岁时一次严重的感染,让他又一次和死亡近在咫尺,这一次是面对自己的死亡。默顿并没有惧怕——也许是已经经历了双亲死亡的缘故,他只是感到一种深切的冷漠,仿佛生死对他来说没有太大区别。这种冷漠中夹杂着怨恨和骄傲,对充满痛苦的生活的怨恨,对死亡的漠然甚至蔑视所带来的骄傲。其实,在面对死亡时无论是冷漠、骄傲还是怨恨,都是对生命的贫乏和虚空的指控。此时的默顿有自己的信经:“我相信虚无”。 <4>

最终,年轻的生命力战胜了死亡。接下来的几年,是这个年轻而充满活力的生命疯狂探求其极致和满足的青春岁月,死亡已经远去,生命的快乐似乎唾手可得。然而,死亡仍然不时地光顾默顿的生活。

1936年的秋天,默顿的外祖父去世,次年夏天,非常依赖外祖父的外祖母也去世了。外祖父去世后,默顿来到他的房间,来到他冰冷的身体旁边。他做的第一件事却是关上房门,跪在床边祷告。他并不知道他为什么要这样做,那时他并无信仰,十七岁在罗马旅行时萌生的一点宗教情感早已烟消云散。他觉得这样做只是出于对祖父的爱,对他为自己所做的一切的感谢。他不知道为什么祷告,更不愿意让别人看到自己祷告。他听到祖母的脚步声,在祖母推门进来时停止祷告,站了起来。后来不久,祖母摔折了胳膊病倒了。一天晚上,默顿在祖母身边,听着她喉咙里发出的艰难的喘息,看着老人沉默无助的脸,他又一次开始祷告,祈求让祖母活下去:“You who made her, let her go on living”(你创造了她,请你让她活下去)。他并非不知道这时候老人需要的也许是死亡而非生命。然而他认为他能够确定的唯一的善就是生命,因此出于对生命的本能的认识,他为祖母祈求生命。他还不知道他祷告的“你”到底是谁,但是他相信“你”是一切生命的最高原则,是终极实在、纯粹的存在、生命本身、存在本身。<5>

这一次,面对死亡,依然什么也不相信的默顿,并没有像幼年和少年那样仅仅沉浸于父母的死亡所带来的无助、悲痛与混乱;也许是心智更为成熟,有更强的责任感,他以祷告表达对死去的祖父的感谢,对被病痛折磨的祖母的怜悯与祝愿。他本能地到上帝——作为生命和存在根基的存在论意义上的上帝——那里寻求帮助。后来,祖母又活了一段时间。在写这本回忆录时,默顿说他希望这里有某种来自神的恩典,而在这段时间里,或许这恩典能够帮助躺在床上沉默无助的祖母拯救其灵魂。对默顿而言,只有认识到上帝是恩典的上帝,才能从对生命和存在的关注走向对灵魂的关切;而只有在不仅创造生命、而且在拯救中赋予生命永恒的上帝那里,死亡才超越了绝望和虚无。正因此,《七重山》中的最后一次死亡终于摆脱了这本书中沉重阴暗的死亡气息。

在进入修道院(1941年12月)一年多以后(1943年4月),默顿不得不再次面对残酷的死亡,或许是他在这个世界上最后唯一的、真正的亲人——弟弟约翰·保罗的死亡。1942年夏天,已经入伍做了飞行员的约翰·保罗,在开赴欧洲战场之前到修道院看望托马斯,和他道别。约翰·保罗在修道院停留的几天里,接受了天主教的教导并在附近的教堂里领洗。对默顿而言,这不仅仅是弟弟的灵魂得到了拯救,他自己也可以放下重负:过去二十年里他在弟弟面前常常展现出的狂妄和愚蠢终于被洗刷了。洗礼不仅仅意味着人归向上帝而实现人与神之间的和解,也意味着人与人之间的和解。约翰·保罗受洗后的第二天离开了修道院。在挥手道别时,他们都意识到这或许是他们在这个世界上的诀别了。第二年的4月,托马斯接到了电报。4月16日,基督受难日的晚上,约翰·保罗在一次执行对德国的轰炸任务时,飞机在北海上空失事,他受重伤,最终因为缺水和无法得到及时救治而牺牲,他的战友把他葬入了大海。这个不幸的年轻人刚刚在那年年初结婚。

默顿没有像以前那样告诉读者他在亲人死亡时的感受,而是用诗歌哀悼弟弟:

甜美的兄弟,如果我不入睡,

我的双眼是你坟头的献花;

如果我不能吃我的面包,

我的禁食就像你死亡之地的垂柳一样生长。

如果在炎热中我找不到水解渴

我的渴将成为你的泉源,可怜的路人

在哪里,在哪个荒芜和硝烟弥漫的国度,

躺着你可怜的身体,迷路和死去的身体?

在哪一片灾难的景象中

你不幸的灵迷失了道路?

来,在我的劳作中找到一片憩息之地

在我的哀痛中躺下你的头颅,

或者拿走我的生命和鲜血,

为你自己买张更好的床——

或者拿走我的呼吸和死亡

为自己购买更好的安息。

当所有战争中的人被射死,

旗帜落入尘土,

你的十字架和我的十字架仍然告诉人们

基督死在每个十字架上,为了你我。

因为在你四月的失事中基督被杀,

基督在我的春天的废墟上哭泣

他的眼泪金钱将落在

你那脆弱和没有朋友的土地上

把你赎回到你自己的土地上:

他的眼泪的沉默将落下

像铃声一样落在你异乡人的坟墓上

聆听他们,来吧:它们召唤你回家。<6>

在约翰·保罗的十字架上有基督的死,在他的异乡的墓地上有基督的哭泣,在他的灵魂迷失的道路上有基督的召唤带他回家——战争惨烈的死亡不能隔绝基督的爱。这时候,默顿终于能够面对他在六岁时就遭遇的死亡。

二、 世界

在自传中,默顿从战争和死亡开始他的故事,也以战争和死亡来结束。死亡是渗透于他的生活中的阴影,和世界中的黑暗一起笼罩着他年轻时期的生命。他曾试图在生命欲望和激情的满足中来逃避阴影和黑暗,但却发现无处可逃,最终在来自永恒的光照中找到了驱散阴影和黑暗的希望。

亲人去世特别是幼年丧母、少年失怙的经历,使默顿对世界有一种疏离感,母爱的缺失和父亲的经常缺席无疑让他常常与孤独为伴。默顿十二岁时和父亲一起到法国南部小城圣安托万,在那里生活了一段时间,入读一所新教背景的寄宿中学。在巨大的学生宿舍中,默顿有时候在深夜醒来,在漆黑的夜色中听到周围同学此起彼伏的鼾声、从远处传来的火车汽笛声、军营里凄厉的军号声,感到了凄凉、虚空和被抛弃。<7>

这种根深蒂固的孤独感,也使默顿很早就获得某种独立的意识。特别是在父亲去世后,青春期的独立感得到了激发。这个给予他生命、抚育他成长、塑造其灵魂的人的离世,也似乎带走了世界对他的羁绊。默顿梦想着自己从此拥有了全部的自由,可以随心所欲地按自己的意志生活:“我想象着自己自由了”。然而,事实上在接下来的几年中,他走向了奴役之路,成为世界的俘虏。童年和少年时期通过各种途径获得的一点点宗教被抛弃了,他为自己建造神殿,以自己为上帝:“我完全成为二十世纪的人。现在我属于我所居住的世界。我成为我的令人恶心的世纪、一个毒气和核弹的世纪的公民。”<8>

十八岁时默顿考上剑桥大学,他自以为从此获得了自由。然而他并不快乐,“我终于获得向往已久的自由,整个世界都属于我,我满意吗?我只做自己想做的事,然而,不但没有快乐幸福的感觉,反而觉得悲惨,贪图享乐注定自食其果”。<9> 在剑桥读书期间,默顿度过了一段放浪形骸的日子,以至于在入学两年后中断学业,甚至不得不离开英格兰,回到美国在哥伦比亚继续读书。在自传中,默顿坦承在剑桥期间,让自己“变成了令人极度厌恶的人——虚荣、自我中心、放荡、软弱、犹豫不决、缺乏纪律、好色、淫秽、骄傲。我真是惨透了,只要照照镜子,就自觉恶心”。<10> 这一自我诊断不可谓不严厉。然而,对自己到底做了什么,默顿却语焉不详、含糊其辞。这或许是因为他对自己的难堪往事羞于下笔,也有可能是这一段叙述在出版时被删除了。《七重山》的手稿在出版前受到天主教会的审查,据称原稿中近三分之一的内容被删。根据学者的研究,默顿在剑桥的两年投身情场,寻欢作乐,和不少女孩子有交往,最终让一个女孩子怀孕,惹下大麻烦,几乎要请律师打官司,因此不得不匆忙结束剑桥的学业,逃到美国远避是非。<11>

人们通常都会把《七重山》和奥古斯丁的《忏悔录》进行比较。奥古斯丁对自己的情爱经历并不讳言,默顿则在自传中,只是以某种自嘲的口气略微详细地谈起第一次坠入爱河的经历: 16岁在从英国去往纽约的船上,爱上了一个看起来和他年纪相当、事实上比他大一倍的少妇。这不过是一个少年情窦初开的青涩往事,写入传记无伤大雅,而自传中对于日后与女性的交往则仅仅是点到为止。如果没有删减造成的人为掩饰,那么这些欲言又止之处确实暴露了默顿对这些往事确实不堪回首。可能确实是这些情爱冒险,像他自己说的那样让他对自己“自觉恶心”,“如今虽然已经悔悟,但又何必旧事重提?”。<12>

然而在当时,这种不负责任的情欲放纵,就是他进入世界的方式,因为他自认为这是运用意志掌控世界的体现。然而,他越是试图掌控自我和世界,却越是不快乐、不自由。于是他试图探究自己不快乐的原因,而世界也为他提供了种种理论。20世纪三十年代,种种精神分析理论在西方流行,默顿读了很多弗洛伊德、荣格、阿德勒(Alfred Adler,1870—1937)的书,勤奋研读性压抑和各种情结的理论,并得出结论:“我不快乐的原因就是性压抑”。<13> 而造成性压抑的无非就是家庭、婚姻、社会、道德、宗教这些被认为敌视个体生命本能的制度和传统。

他又读了《共产主义宣言》,像当时的很多年轻人一样成为共产主义者,加入哥伦比亚大学的一个共产主义青年组织。于是他找到了另一个原因来解释自己的不快乐:“我的不快乐不应归罪自己,该责怪的是我生活在其中的社会”。他看得出自己是时代、社会和阶级的产物。20世纪的物质主义的资本主义世界“大量孕育出低贱、卑劣可厌的情欲和虚荣,一切罪恶皆假赚钱之名而行,并且得到鼓励与支持。我们的社会致力于刺激人体每一根神经,使它处于人为张力可能达到的极致,将每个人的欲望紧绷到极限,尽可能创造新需求,激起人工制造的热情;然后,再由我们的工厂、印刷厂、制片厂等等推出产品,用来满足需求。”<14> 这段针对20世纪三十年代的话,用来描述21世纪的今天,同样恰到好处,只需要在制片厂之后加上互联网即可。默顿本来就继承了艺术家父母对中产阶级价值的不屑,此时在激进的社会政治理论对资本主义的批判中找到了自己的宗教。

默顿欣赏激进思想对资本主义的批判的深刻性。资本主义使人物化,把生活转变成种种无法带来满足的金钱追逐和消费。它对伦理和宗教的消解,让孤独的个体在虚伪欺骗和虚无主义中迷失了灵魂。不过,将个人和社会的不快乐和不幸归咎于资本主义,就像将其归咎于性欲的被压抑以及造成这一压抑的种种社会制度和道德规范,这样做就可以避免反思自我并免除了自我的责任。不仅如此,自我的愤怒和骄傲因此被激发。自我认为自己是社会的牺牲品而对社会充满愤怒,宣称为了获得解放和幸福,必须破除社会的限制乃至颠覆社会,重建社会的组织方式和道德规范。自我承担如此伟大的解放和革命使命,想象自己才是掌握自我和人类命运的主宰和先知,把自我上升为自己崇拜的偶像。

青年时的默顿就自认为自己很成熟,充满骄傲地蔑视身边的世界,以叛逆者自居。他相信他已经超越了现代社会的一切愚蠢和错误,掌握了未来的秘密。他无视伦理约束纵情享乐,动用自己的意志“竭尽所能使我的心不被爱德(charity)感动,并用我顽固的自私心设下谁也攻不破的心防——我终于如愿以偿了”。<15> 他只顾情欲的满足,以至于对女友始乱终弃。接受了激进政治思想之后,他自认为属于“一个活跃、领悟力高的少数族群”。这一族群由社会中最聪明、最有活力的分子组成,肩负教化大众并领导他们推翻资本主义、建立新社会的伟大使命。然而,这一伟大使命很快就不了了之,他为世界革命的贡献——参加抗议、发表演讲、兜售小册子和杂志——总共只持续了三个月左右。他发现这一卓越的少数族群大部分都是“吵闹、肤浅、暴躁之人,因为微不足道的嫉妒心、派系仇恨,彼此倾轧,大声喊叫,炫耀自己,给外人的印象是虽属同一党派,但激进主义不同支派间都相互仇恨,山头主义之激烈险恶远超过它们对其大公敌——资本主义——的全面性抽象仇恨”。<16> 革命理想破灭后,默顿还加入了兄弟会,只是为了两个目的:拉关系,为了毕业后容易找到好差事;参加派对,说不定可以遇见很多漂亮的年轻女郎。确实,在哥大期间,默顿虽然再没有干出让女孩怀孕生子的荒唐事,但一如既往地寻欢作乐,并最终在一次恋爱中被所追求的女孩玩弄,正如他自己也往往逢场作戏地对待其他女孩。他视之为正义的报应。<17>

然而,无论是参与社会运动还是追逐享乐,都不能消除默顿的不快乐,“多么奇怪啊! 想装填自己反而掏空了自己,向外掠夺反而丧失了一切,尽情享受之际得到的却是苦恼与恐惧”。<18> 这一切的躁动和追求都是为了满足自我的虚荣和欲望,把他人和世界作为满足自我的工具,因此无非是在伤害他人和被他人伤害中撕扯挣扎,把意志交付于顽固的罪恶,不断摧毁上帝放在心灵中的善与爱。好在默顿承认自己走入了死胡同,承认自己完全的失败无助:“正是我的战败成为我获救的契机。”<19>对默顿而言,只有当世界和自我走向死亡时,只有当承认“只凭人自己的本性,一辈子也解决不了最切身的重要问题”时,生命的重生和自由才成为可能。<20>他也因此认识到,20世纪的时代和社会之恶不过是把人固有的罪打上了这个世纪特有的虚弱和傲慢,“在深处,仍然是贪婪、色欲和自爱这三种邪情私欲的古老故事;至于滋生这些邪情私欲的肥沃腐烂的土壤,则是不论哪个年代、哪个阶级都称之为世界的东西”。<21> 他问到,怎么可以期待“绵延数世纪的腐化残缺的社会制度,最后可以演化成完美纯洁的制度?”<22>

三、 皈依

在入读剑桥之前,默顿南下意大利游历。在罗马,他开始被教堂吸引,隐约感受到教堂建筑和艺术品中传递的上帝的圣爱气息。有一天夜间,在旅馆中,他倏忽间经历了父亲的同在。这一刹那的超越死亡的相遇,让默顿“对自己悲惨堕落的灵魂顿时有了深刻的体认,觉得无地自容。我被强光穿透,看清了自己的状况,觉得恐怖万分”。这时他非常渴望逃离这一恐怖,获得解放和自由。这一渴望如此强烈,以至于他平生第一次真正祈祷:“不只是动动双唇、用脑力和想象力祈祷,而是发自我的生命和存在根源的祈祷,向我从来不认识的天主祈祷,求他从鸿蒙中向我伸出援手,助我摆脱千百种奴役我的可怕事件”。<23> 第二天,他生平第一次进入教堂祈祷,之后走到户外,“有重生的感觉”,之后在罗马的一周一改之前的虚无阴郁,“非常快活,充满喜乐”。<24>

这次心灵顿悟的体验,似乎很快淹没于在剑桥和哥伦比亚的放歌纵酒,但与超越性的刹那相遇,哪怕是转瞬即逝,也埋下了灵魂苏醒的种子。默顿的皈依之旅并无多少传奇经历或神秘体验。随着对自我的空虚和败坏的厌恶不断加深,他不能不渴求灵魂的救赎,最终的皈依也就水到渠成。文学和宗教的阅读和思考是其灵命探索的台阶。在剑桥时,但丁以诗意的方式让他对地狱和炼狱有所感受。他在少年时就开始迷恋布莱克(William Blake,1757—1827),后来以布莱克为题撰写文学硕士论文。他陶醉于布莱克的诗歌中超越自然主义的神秘主义,被布莱克借助信仰、爱和意志来摆脱物质主义、净化自我、提升人类本性的努力所打动。在布莱克那里,他更深地感受到从画家父亲那里学习到的艺术直觉所具备的洞察力,并在日后将其转化为对默观生活的灵性操练。赫胥黎(Aldous Huxley,1894—1963)也是默顿从少年时就喜欢的作家,他服膺于赫胥黎基于对神秘主义的研究而提出的超越性理论:超越性不仅存在,并且是具体的经验,而人需要通过祈祷与苦修来让自己摆脱兽性和贪欲,获得自由。

在沉溺于肉身的欲望和世界的喧嚣时,默顿已经在一种内在的抗议中苦苦探索救赎之道,所以会被这些夹杂了种种宗教和神秘主义体验的文本吸引,并逐渐去追求一种精神和内心生活。默顿后来在阅读吉尔松(Étienne Gilson,1884—1978)、马利坦(Jacques Maritain,1882—1973)、阿奎那这些神哲学家所写的著作中逐步走向了天主教。最初这是某种智性上的转向,尤其表现为对德性的渴望。正如奥古斯丁在读了西塞罗的《论哲学》(Hortensius)之后产生了对智慧的热爱,甚至渴望贞洁,默顿受到马利坦的启发开始严肃对待往往被现代人嘲弄鄙弃的德性,认识到德性是通往喜乐和幸福的道路,因为德性把人的自然能量加以协调和完善,并引导其走向与人的本性以及上帝的合一。<25>进而他认识到“灵魂的生命并不是知识,而是爱,因为爱是最高官能也就是意志的行动,通过意志人与他的所有渴求的最终目的正式地结合起来”。<26> 现代人夸大了理性和智性(intellect)的客观性。在默顿看来,智性常常被激情的对象和目标蒙蔽败坏,它宣称的客观和不偏不倚背后隐藏了自我的各种偏见和利益。即便是受到尊重的这样一些通常的、正当的欲望,也会充满各种偏见、自欺、自义,遑论那些邪恶贪婪的欲望。如果人听任自我的欲望和激情的摆布,那么其生命和爱将会陷入自我的偏狭、不义乃至黑暗当中。显然,阅读天主教神学家的著作获得的洞察,回应了默顿自身的生命处境。经历了黑暗中的迷失,他幡然醒悟,灵魂的转向成为他唯一的救赎之道,而他发现仅仅依靠自我,无法完成对自我的超越,因此“问题的唯一的答案是恩典、恩典,对恩典的顺服”。<27> 终于,虽然曾经千百次出入天主教堂,也曾在罗马参观教堂时获得某种神秘体验,在二十三岁时生平第一次去望弥撒,“在不幸、混乱、困惑和隐秘的内在恐惧打击下加入的某种谦卑中”<28>,默顿开始向恩典敞开,最终领洗皈依并进入修道院。

默顿并不满足于成为天主教徒而要去过隐修生活,有三个动机。<29>首先是弃绝罪恶的世界,<30> 其次是通过苦修为自己的罪、包括进入修院前的过犯进行补赎,第三则是在一种退隐、祈祷和默观的生活中寻求与上帝的合一。在《七重山》中,默顿勾勒了一幅隐修生活的美景,令人神往:“他们也不再被肉身奴役。他们的目光清澈,不再被世俗的烟幕与刺痛蒙蔽,只要举目向天,就能望见天国深处的无限光明,那治愈世人的光明……他们内心忽然充满恩宠,越来越丰盛,且不知来自何处,恩宠完全占据了他们,让他们心中充满爱,充满自由……凭借着纯洁、绝对谦逊的心,他们缩减成虚无,与祂融合为一”。<31>

这是他决心进入修院前在阅读关于修道生活的文献时,所形成的对修道生活的想象。进入修院后,他看到世界也进入了修院,因为修士同样是不完美的罪人。虽然这些不完美与世人的缺陷与恶行相比要小得多,然而在修道生活的责任与理想的映照下,显得格外刺目。有人在修院里生活五六十年却依然脾气暴躁。在他自己身上,世界也追随他溜进了修院,他以前的坏习惯披了新的外衣尾随而入:灵性上的贪食、灵性上的声色之欲、灵性上的骄傲。<32>《七重山》写到默顿进入修院就基本上结束了,对他的修士生活着墨不多。不过在他的日记里,我们可以看到他的喜乐,但也不时读到他的挫败和失落感。他经常对院长唐·詹姆斯(Don James)的专断控制感到不满,批评修院的等级制。很长时间里,修院的宗教生活、日常劳作和修院给他安排的写作任务让他非常繁忙,他抱怨没有充分的时间独处默观,曾数次考虑改换修院。他有时甚至感觉隐修生活并没有像他期待的那样在根本上改变自我。他并没有完全从过去中走出来,尤其是在男女之情方面。在接近五十岁时,也就是在进入修院近二十五年之后,他为年轻时期对待女性的轻佻放纵而懊悔,但另一方面他也为没有真正地去爱一个女人和被爱而感到遗憾。他渴望一种不被年少时的肉欲玷污的、真正的、纯粹的爱情。<33>

匪夷所思的是,这样的爱情真的来到了默顿的生活,并且是在他五十一岁时,在他进入了修道院二十五年之后。他和一个在手术住院时照料他的女护士玛吉(Margie)堕入了爱河。他们虽然不得不在某种半地下的状态中交往,但双方的爱真挚热烈,销魂蚀骨。默顿一度考虑是否要还俗和玛吉一起生活。此处无法以三言两语来议论默顿这段曲折忧伤的爱情之旅。他在日记中坦言“我明白我多么需要她的爱来让我变得完整”,他们的爱让他们“融为一体(one being)”,他宣告“现在我意识到我找到了我一生都在寻求的一件事,一个人”。<34> 他的“无法治愈的不完整性”似乎被治愈了……可以想象,默顿的灵魂经历了什么样的痛苦煎熬和剧烈挣扎,最终结束了这段惊心动魄的爱情,维系了最初加入修院的誓愿,回归了隐修生活。

这一抉择无疑是明智的。默顿明白,作为当时天主教世界差不多最著名的修士,他破誓与玛吉结婚,将会对他的修院和天主教会造成严重伤害。更重要的是,他意识到他们的关系中有某种他无法明言的“相互的不真实”(mutual untruths)。<35> 他知道在对玛吉的爱中,正如他的一个梦所告诉他的,他内心中深爱的玛吉不仅仅是日常生活中的玛吉,而且是她身上的神秘的和独特的潜在的生命。虽然他所爱的玛吉不是某种“象征”,但他无疑把自己对一生渴求的美好纯粹的爱,投射到了玛吉身上。而一旦两个人从激情之爱进入日常生活,真实地承担巨大的外在压力以及两人在很多方面的差异,这一纯粹的爱能够维系吗?他意识到如果他果真破誓结婚,那不仅仅是对修院和教会的沉重打击,而且很可能最终将毁灭玛吉和他自己,而这种破碎无疑将使他和玛吉的爱成为苦涩乃至苦毒的懊悔之事。因此,并非像人们可能通常会理解的那样,默顿在上帝和玛吉之间选择了上帝。事实上,对默顿而言,他在选择了上帝的同时也拥有了他和玛吉的爱,尽管他事实上和玛吉彻底分离并失去了联系。有时候,占有招致毁灭和懊悔,而舍弃却带来更新和重生。

因此,奇妙的是,这段表面上看起来是悲剧的刻骨铭心的爱情经历,转化了默顿的生命,<36>甚至成为默顿的灵命旅程的新起点。他获得了爱,也给予了爱,虽然无疑会因为不能和所爱之人在一起生活而抱憾,然而未曾爱过的人生遗憾也被消弭了,残缺的自我变得完整,而年少时践踏爱的邪情私欲压在灵魂上的重负,也似乎可以彻底卸下。他感到了前所未有的自由。出于肉欲(lust)的爱会屈服于肉欲,而只有为爱而爱(to love for love’s sake)才能摆脱欲望的捆绑而获得自由。<37>默顿感到自己从此能够以一种以前不可能的方式成长。<38>他感谢上帝将他从毁灭的边缘拯救回来,“在顺服上帝中找到了最高的自由”。<39>

有人乐意把默顿塑造为一个宁静圣洁的修士形象,满足他们在浮华肮脏的现代红尘中发现超凡脱俗的属灵圣人的梦想。默顿也确实发表了很多著述来引导人们追求宁静圣洁的生活。他的生活中当然充满宁静、圣洁、喜乐的时刻,然而这绝不是他的生活的全部。默顿拒绝佩戴面具,并不掩饰自己的软弱和有限。正如他在《七重山》中呈现自己人生的混乱罪错,成为修士后他也在日记中记录了所遭遇的黑暗、诱惑和挣扎,也许和自传一样也并非完整的真实——有几个人敢于让自己内心的幽暗和欲望完全敞露呢?——但已经尖锐地暴露出真实的人性软弱与有限。他在日记中坦言,他的皈依并不完全,需要持续一生之久,在这一旅程中有高峰有低谷。在默顿那里,我们看到,即便是献身上帝全身心投入到灵性生活的修士,也一样会经历人性的诱惑、失落、困惑;成为基督徒的皈依并非神秘的涅槃式的顿悟,而是不断与自我和世界争战的灵命跋涉,常常伴随怀疑、挣扎、痛苦,需要勇气、坚韧、信靠,在爱中走向自由。所幸在默顿看来,这一艰难的旅程并非取决于个人的英雄般的意志,而是对爱的顺服:“基督教的爱的根源不是爱的意志,而是一个人被爱的信念。一个人得到上帝的爱的信念。”<40>默顿的人生是对这一信念的阐释。

*本文第一部分是笔者十多年前读了《七重山》原著后写下的随感,这次读了中译本,写下后面两个部分。文中的《七重山》引文有的出自原文,有的出自中译本。彭小瑜老师对默顿素有研究,本文的写作也得益于和他的交流。

<1> Thomas Merton, The Seven Storey Mountain (New York: Harcourt Brace and Company, 1948), 3.

<2>同上,第83页。

<3>多玛斯·牟敦,《七重山》,方光珞、郑至丽译,上海三联书店,2008年,第84页。

<4>同上,第99页。

<5> The Seven Storey Mountain, 160.

<6>同上,第404页。(这首诗歌的中译文还可参见前引《七重山》中译本,第410—411页。我们在编辑过程中参考该译本对译文做了稍许改动。特此说明。——编者注)

<7>同上,第49页。

<8>同上,第85页。

<9>《七重山》,第106页。

<10>同上,第135页。

<11>关于这段往事,参见中译本“五十周年版前言”和“给读者的说明”。

<12>《七重山》,第120页。

<13>同上,第125页。

<14>同上,第136页。

<15>同上,第122页。

<16>同上,第148页。

<17>同上,第167页。

<18>同上。

<19> The Seven Storey Mountain, 165.

<20>《七重山》,第171页。

<21>同上,第136页,译文有改动。

<22>同上,第138页。

<23>同上,第111—112页。

<24>同上,第113页。

<25> The Seven Storey Mountain, 204.

<26>同上,第191页。

<27>同上,第206页。

<28>同上,第210页。

<29> Lawrence S. Cunningham, Thomas Merton and the Monastic Vision(Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1999), 26-27.

<30>弃绝世界并不意味着与世界完全隔离、对世界漠不关心。成为修士后,默顿一直关注美国和世界,积极参与反战与和平运动,参见彭小瑜,“‘仇恨是死亡的种子’:托马斯·默顿的反战立场与世界和平理想”,《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》2021年第4期,第5—13页。

<31>《七重山》,第320—321页。

<32> The Seven Storey Mountain, 387.

<33> Mark Shaw, Beneath the Mask of Holiness: Thomas Merton and the Forbidden Love Affair That Set Him Free (New York: Palgrave Macmillan, 2009), 122.

<34>同上,第209页。

<35>同上,第179页。

<36>同上,第205页。

<37>同上,第203页。

<38>同上,第210页。

<39>同上,第202页。

<40>同上,第205页。

(作者为北京大学历史系长聘副教授,主要研究领域包括法国史、西方政治思想史、基督教思想史)

此文首发于《世代》第14期(2021年夏季号)。

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(世代Kosmos)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第14期的主题是“纳粹德国时期的认信教会”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(世代Kosmos);网站(www.kosmoschina.org)

发表回复