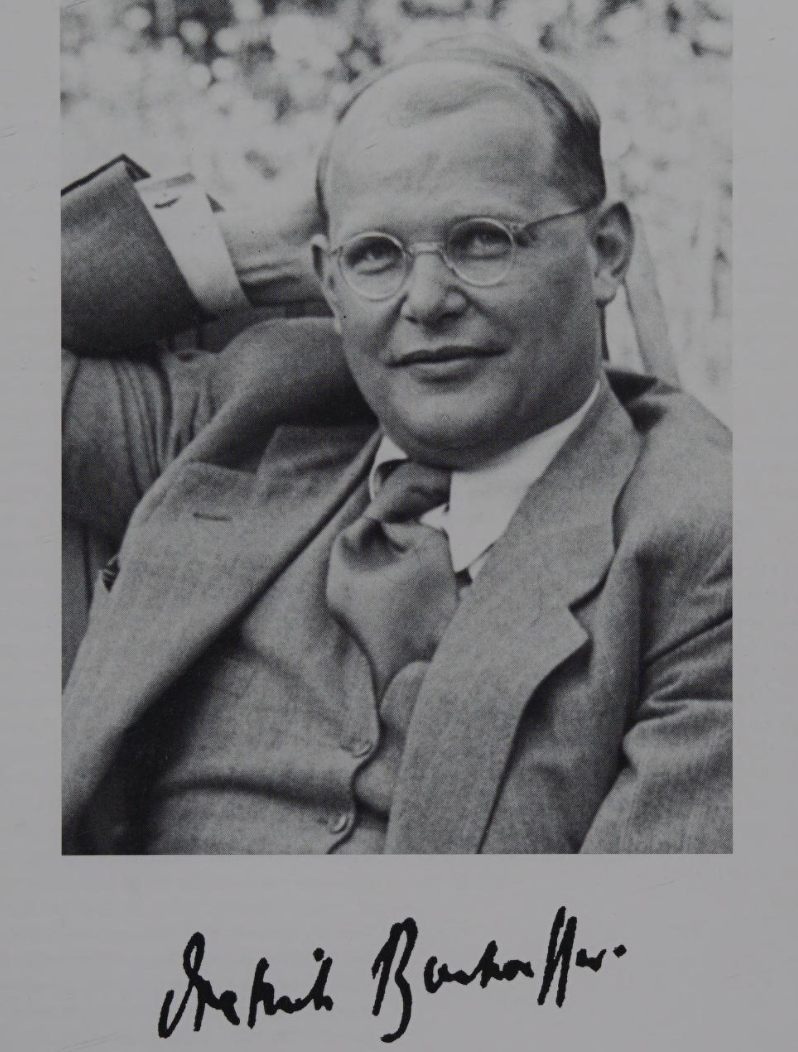

[题图:朋霍费尔(Dietrich Bonhoeffer,1906—1945)肖像。来源:Dietrich Bonhoeffer: A Life in Pictures, edited by Renate Bethge and Christian Gremmels (Minneapolis: Fortress Press, 2006)扉页。]

内容提要:朋霍费尔认为“自然的”(das Natürliche)这个概念在新教伦理学中丧失了信誉。在现代人所陷入的抓不住实在的困境中,这个概念在人们的日常生活中多少失去了其原有的导向。朋霍费尔试图从基督论角度说明,随着基督给人带来的和解,“自然的”得以显明为仅次于终极之实在,其作为受造的身份才有可能显明出来,并因此和它的创造者之间形成具有实在性的两层面之实在观。在这种实在观的基础上,人由此认识到作为上帝所保存的“自然的”之价值与意义,从而可能认识到“非自然的”所带来的破坏。

关键词:自然的 自然主义 实在 仅次于终极之实在

一、 引言

现代社会所遇到的生态与环境问题,使得20世纪大多数基督教思想家自觉与不自觉地将“自然”作为他们思想的重要主题。莫尔特曼(Jürgen Moltmann)就提出了从基督教角度反思自然观的问题:“现代世界的生态危机是从现代工业国家开始的。这些国家是在基督教形成的文明中成长起来的。……如果基督教创造信仰本身将不再是生态危机和自然破坏中的一个因素,而是促进我们所谋取的与自然和平共处的酵母,那么,应该如何解释和重新阐述基督教创造信仰呢?”对于这个问题,莫尔特曼从其所站的基督教的思考立场提供的答案就是:“被我们称为‘自然’的有限的领域,应当提高到被叫做‘上帝的创造’的整个存在中去。”<1> 换言之,就是要再次确认自然的受造性。

为了更好地反思自然的问题,莫尔特曼提出了与传统自然神学(下述引文中译为“自然的神学”)完全不同的思路:“每一种自然的神学(natürliche Theologie,常译为自然神学)都是从作为上帝的创造物的自然的自明性开始的。另一方面,每一种自然神学(Theologie der Natur,可译为自然的神学)都是根据创造性的上帝的自我启示来解释自然的。……我们把传统对自然的神学的兴趣颠倒过来:我们考察的目的不是自然对于我们关于上帝的知识有什么帮助,而是上帝的概念对于我们关于自然的知识有什么帮助。”<2> 这里他提出了从基督教的神学理论出发来反思和研究自然的任务。不过,莫尔特曼提出这个任务的背景依然是(持续)创造论的背景,这使得他讨论“自然的”问题主要局限在自然界的领域。

从创造论角度来思考有关自然问题的学者,还有当代英国神学家科林·根顿(Colin E. Gunton,1941—2003)。他同样区别了传统自然神学(Natural Theology)与自然的神学(Theology of Nature)。他把自然的神学定义为:“一个有关事物——按其受造性(createdness)——自然而然是什么的论述。”<3> 与自然神学建立在存有之类比的基础上不同,根顿的“自然的神学”所提出的对自然的论述,则以三一论创造神学为其基础、以圣子和圣灵作为上帝与世界之间的中介。<4>

稍早一点的德国基督教思想家朋霍费尔(Dietrich Bonhoeffer,1906—1945),虽然没有像莫尔特曼那样以专题形式处理今天人们所面临的生态与环境问题,或者如根顿那样专门用三一论来构建“自然的神学”,但他在其《伦理学》手稿中同样讨论了关于“自然的”的问题,并且将其更为主要地应用在人类社会生活领域。他所提出用来描述这种广义“自然的”之概念——“仅次于终极者”,甚至被认为可能是《伦理学》一书的核心论题。<5> 与上面提到的两位神学家相比,朋霍费尔更多地从基督论的角度来讨论“自然的”问题。这与以往讨论创造论的思路有很大不同,特别显出了其思想的不同凡响之处。

关于这种广义“自然的”问题,朋霍费尔一针见血地指出:“自然的(das Natürliche)这个概念在新教伦理学里丧失了信誉。对于某些人,这个概念完全消失在普遍罪恶的黑暗里,对于另一些人,这个概念反倒得到了绝对历史性的光辉。两者都是恶意滥用,其结果是,自然的这个概念完全被排除出新教的思考并把它转让给了天主教伦理学。但是,对于新教的思考来说,这意味着一种严重的实际损失,因为面对自然生命的实践问题就或多或少地失去了导向。”<6> 为了更好地理解朋霍费尔关于“自然的”论述所具有的背景,这里有必要简要地回顾一下宗教改革之后,关于“自然的”看法发生了怎样的变化;然后我们再来看朋霍费尔自己关于“自然的”论述。

二、 宗教改革给自然观带来的变化

在中世纪的奥古斯丁传统中,整个宇宙是这样一个神圣的宏观世界,其中可见的受造领域被看作是那不可见的永恒和天国领域在时间中的对应体。在这种圣礼化的世界观中,自然被紧紧地与神圣事物关联在一起,它本身并没有什么意义,只是因为分享了那神圣与永恒的国度而有其意义。

就中世纪的阿奎那传统来说,因为受到亚里士多德哲学的影响,阿奎那认为在自然与终极实在之间具有所谓“存在之类比”,一定程度上肯定了自然的实在性,同时又将其置于终极实在的支配之下。也就是说,被造之自然事物同时处在终极因与直接因的作用之下。“神性的护佑是每件事物的原因——至少是对善的事物来说,那么似乎每个事物的发生乃是出于必然性……上帝的意志不能被阻拦,因此,似乎他想让发生的事情都必然地发生了……(但是),关于上帝的意志,我们必须要注意到一个区别。上帝的意志应该被看作是存在于存在者秩序之外。正是这原因奠定了每个存在者,以及其间存在的所有差别。”<7>

尽管这里阿奎那已经在肯定自然事物的变化有其直接因,不过对于阿奎那传统来说,按照终极原因和直接原因来解释自然,还是没有给自然真正的偶在性这种因素留下余地。因为事物的偶然性还只能从潜在性或可能性的角度来把握:“偶然性就来自质料,因为偶然性是一种关乎存在或不存在的潜能,而潜能又总是从属于质料的。”<8> 而其形式方面的因素总是与终极因联系在一起。在这个意义上,“对中世纪神学来说,自然被看做是浸透了终极原因,因此不仅一种永恒模式能够从自然的面上解读出来(这样就在事实上用自然取代上帝,产生自然神学),而且除非对这永恒模式加以理解,否则我们是不可能真正认识自然的。”<9>

第一代宗教改革家,特别是路德,因为受到了中世纪晚期唯名论的影响,在其改教思想中突出了自然(包括人生活于其中的世界)的偶在性,即突破了阿奎那所说的“存在的类比”——似乎在上帝的本质与受造世界事物的本质之间存在着某种相似关系的观念,而认为对自然受造物这一侧无论多么深刻的认识,都无法让人们认识到创造者那一侧的终极因,并因此是没有必要的。受造自然与其创造者之间只存在着恩典关系:“与宗教改革运动神学对创造者和受造之物所做的区分相平行,出现了对神恩和自然所做的相应区分。这种区分一方面捍卫了上帝的神性,另一方面捍卫了自然的自然性。”<10> 这种恩典关系主要体现在两个方面:首先,上帝完全是出于其爱的恩典而自由地决定创造这个世界,因此这个受造世界在与上帝全然不同的意义上是偶在的。其次,因为上帝的创造是出于爱的恩典,所以这个受造世界与上帝存在着恩典之关系。就如巴特所说,恩典盟约被看作创造的内在根据和形式,而创造则被看作恩典盟约的外在根据或形式。<11> 因为这种恩典的关联,受造界与其将来天国的荣耀紧密地联系在一起,世界成为展现上帝之荣耀的大舞台。正是在这个世界图景发生重大变化的背景之下,近代自然科学得以产生。

不过,正如托伦斯(T. F. Torrance,1913—2007)所指出的,将终极实在与受造之自然归为这种“恩典之类比”,在随后的发展中,存在着两种可能的极端倾向:“神恩的首要性遭到削弱,便会出现往自然神论方面倾斜的趋向,而自然神论只是在原初创世之时才给上帝留出位置;或者出现朝不可知论方面倾斜的趋向。……这两种倾向都受到了我们叫做基督新教的‘宗教唯物主义’的鼓励和扶持。”<12>本文限于篇幅关系,只讨论第一种偏向自然神论的倾向。

那个时代的自然神论虽然不否定自然的受造性,但认为这个自然世界受造后,就可以脱离其创造者,仅凭其自然法则而独立地运行,并不需要它的创造者有什么样的介入。就如同一个上满了发条的精制大钟表,完全可以自在地运行。这样,人们单凭理性就可以认识自然法则,并因此就可以支配这个世界。在启蒙运动时期,在自然主义与超自然主义者之间发生过很激烈的争论,包括培根(Francis Bacon,1561—1626)和伏尔泰(Voltaire,1694—1778)在内的哲学家,都支持要把超自然从对自然世界的探索中排除出去,为近代科学的认识提供平台。按照培根的理解,上帝把自然中朝向上帝的那一面隐藏了起来,换言之,他将终极因或自然的最终规律藏在他自己的帐幕之内。至于那一切不是上帝的东西,上帝却使它们敞开,由人来探究和领会。在这个意义上,培根对宗教改革以来受造世界的偶在性深有领会。

不过,培根所提出的“知识就是力量”口号的背后,同时蕴含了人想要支配自然的雄心。培根的名著《新工具》的副题就是“关于阐释自然和人的国度之语录”。与基督教所强调的上帝的国度相并列,培根的雄心是要建立一个旗鼓相当的人的国度,而进入这个国度大门的基础则是科学:“如果有人力图面对宇宙来建立并扩张人类本身的权力和领域,那么这种野心(假如可以称作野心的话)无疑是比前两种较为健全和较为高贵的。而说到人类要对万物建立自己的帝国,那就全靠技术和科学了。”<13>正是在这里,出现了可以说是“技术人”这个现代人的概念。<14>

在实证科学发展的基础上,理性至上的去宗教化过程的结果就是,科学与技术的发展不再是为了发现这个被造世界的完美与和谐,其中可以显出上帝的荣耀;而是为了人类对自然的控制,好为作为自然之主宰者的人类服务。按朋霍费尔的说法,“近代西方的技术彻底摆脱了服务的地位,它在本质上恰恰不是服务,而是统治,而且是对自然的统治。……这是强制自然服从进行思考和实验的人的精神。技术成为目的本身,技术有它自己的灵魂,它的象征是机器,是对自然的强暴和剥削的化身。”<15>

在工业革命之后,由技术所支配的分工体系及商业供求关系,主导了人所在社会的关系体系。在这个以技术手段为其核心的社会分工及关系体系中,“宗教和文化被逐出于社会必要性的领域之外”。<16> 而人自己的生活则日益处在这个技术体系的支配之下。人们以为可以利用技术来控制自然,以达到自己作为自然主人的目的,却因此陷入到技术的控制之下。人想要借助科技达到主宰自然的更大的自由,却不由自主地陷入到越来越深的奴役之中。

三、 自然主义带来的问题

从上述发展的过程中可以看到,启蒙运动以来对自然世界之独立性的强调,带来自然世界向两个极端的分裂:一方面自然被当作被控制的对象,不过是服务人类的资源;同时作为自然世界之部分的人却要超越自然,站立在自然之上,用手中的技术作为工具去统治自然。如果我们用自然主义来表达这样一种观点:认为不存在超自然的事物,自然事物是世界的本源与实在,那么这种自然主义表面是唯物论的,却在一个关键点上——即在强调人作为主体的主观能动性,因此可以高于自然,并因此可以统治自然世界这方面来说,却反映了自然主义的内在矛盾。

自然主义的这种内在矛盾,在法国大革命这个事件中表现出来。如果说以往的自然主义只是表现为某些学派的哲学思想,那么通过法国大革命所表现出来的自然主义,则更加推崇人在自然及历史的主体地位,而使得这种自然主义更多地表现为国家的意识形态。这种意识形态将一个抽象的“人民”概念看作是历史的主体,将民族国家的主权看作是人们要绝对忠诚的对象,给西方社会进入现代开创了一条别具一格的道路。在朋霍费尔看来,法国大革命给现代西方留下了深刻的印记,其主要遗产有如下三样:“技术、群众运动和民族主义都是西方革命的遗产。这三者相互间有紧密关联又尖锐对立。”<17>这三种遗产都带来了压制和控制人的力量。

这种意识形态表面上是无神论的,其实是用某种世俗宗教代表了传统意义上的宗教。在这个背景之下,这种现代意义上的无神论的宗教,与传统上的无神论不同,“与其说它是在理论上否定神的存在,毋宁说它本身就是宗教,是敌视上帝的宗教。……本质上必定是宗教性质的。”<18>这里“必定”是说这种意识形态所要求或强迫于人们的,就是要人们将其当作绝对真理一样来崇拜。在这方面,法国大革命无疑具有某种示范作用:“大革命激发了传播信仰的热望,掀起一场宣传运动。由此,它终于带上了宗教革命的色彩,使时人为之震恐;或者不如说,大革命本身已成为一种新宗教。”<19>

自然主义所带来的一个基本现象就是:当人们试图将自然或物质看作是实在的时候,其实是不自觉地将人看作居于自然之上的终极实在。正因如此,人的世界就莫名其妙地发生了一个颠倒:似乎是终极实在的人陷入到无法自拔的奴役之中。原本人想要来借以支配自然世界的技术与意识形态,现在反过来成为奴役人的东西。在人的被奴役中,自然世界的实在性似乎消失了。表面上这个世界中还有自然作为实在支撑着,然而这个世界却无可救药地被虚无主义支配着。

如果说莫尔特曼思考“自然的”问题还主要是从生态与环境问题入手,那么从上面的梳理中我们可以看到,朋霍费尔对“自然的”问题的关注,则主要是从自然主义所带来的社会历史问题入手。当然,这是由他思考《伦理学》中所涉及的伦理问题所决定的,不过也因此决定了他思考“自然的”问题而具有的基督论之进路。

在朋霍费尔的那个年代,在他看来,人为的意识形态以最为进步高尚的面目将人带向了恶,而人却不自知。“恶以光、善行、忠诚、革新的形象出现,恶以历史必然、社会正义的形象出现,那么,直截了当地说,这就是证明其深不可测之邪恶的明确旁证。”<20>当这个大潮席卷过来的时候,没有多少人能够事先看清楚真相是什么,就算是有个别看清楚的人,也是手足无措的。在所有的概念或话语被颠倒、混淆和歪曲的情况下,“他没有能力抓住实在,更谈不上认真对待其本质和力量是他根本不认识的实在了。”<21>在现代这个时代,很多人指责人心冷漠,伦理失去底线,其实,“其原因并不在于我们这个时代伦理的冷漠。恰恰相反,在于一种困境。”<22>这个困境的特点是什么?人抓不住实在是这个困境的本质。这种实在似乎消失了的困境,最终导致的结果就是虚无主义。

四、 朋霍费尔对“自然的”看法

在现代人的理解中,“自然的”主要用其质料或物质性的含义:“大自然”包括自然界及人的身体在内的一切有形事物。这时,“自然的”乃是与“非自然的”相对应:作为与人的有意的作为相对照,“自然的”是指非人为产生和出现的事物,可以和社会建制对立。不过,在古代,“自然的”乃是与“超自然的”相对应,即人天生的本性与上帝恩典的对照。这时“自然的”包括人天生的所有本性,涉及人的精神或心灵的层面。因此,传统所说的自然律并非今天意义上自然的规律,而主要指人的道德律、理性的认知规律。而所谓“自然的”同时包括了自然界与人类社会生活。

朋霍费尔对“自然的”有这样的定义性描述:“它有别于源自creare-creatura(创造-创造物)的受造物的,它含有独立性即自身发展的因素,这种因素完全与事实相合。由于堕落,‘造物’变为‘自然’。从造物对上帝的直接依赖性变为自然生命的相对自由。”<23>由此可见,所谓“自然的”是指:堕落之后已经拥有相对自由和独立性的造物。

注意到这里所说“自然的”第一个特点:“自然的”意味着已经失去了造物性,因此已经拥有相对自由及独立性。在这层意义上,“自然的”差不多被看作是实在。这也是自然主义产生的背景。正如我们分析的,这种自然主义的立场带来的结果就是,“自然的”恰恰失去了其实在性。

朋霍费尔从基督论角度说明,随着基督的道成肉身,“自然的”才得以显明其为仅次于终极之实在:“基督本身进入了自然生命,并且通过基督道成肉身,自然生命才变成指向终极之事的仅次于终极之事。”<24>也就是说,只有在基督信仰中,“自然的”才被置于其所当有的恰当位置上:仅次于终极之实在。一方面,由于其所具有的相对独立性,它实际上是一种实在;但另一方面,它又不是终极实在,而是次于终极的实在。

“自然的”实在性源自于终极实在,即源自其针对基督(道)的“指向”。相对于完整的“道”(基督),自然法则作为“道的种子”才显出其实在性。另外,基督道成肉身,人们在肉身中生活才显出其实在性意义,即认识“道”(基督)。

这构成了“自然的”第二个特点:由于“自然的”具有这种对终极实在的“指向性”,这种“自然性”可以视为亚当堕落后被上帝保存下来的自然形式。“自然的是上帝替堕落的世界保存的生命形象,这个形象对准基督带来的称义、解救与更新。”<25>这意味着,被保存的生命形象所具有的理性与“基本意志”,均嵌入在“自然的”之中,属于与“自然的”一同堕落的理性与意志,而非在“自然的”之上:“基本意志同理性一样也被嵌入并陷于堕落和被保存的世界里。”<26>人们无法借着仅是分有这种堕落的理性与意志,而成为主宰自然的主人。

这第二个特点强调,凡出于“自然的”权利,都是出于上帝的赐予,人或机构作为自然的某个部分,只能够分享“自然的”,而不能够替代、破坏它,即“自然的”超越于那些只是其中一部分的人对它的干预。“自然的从来就不可能是堕落的世界内部某一部分、某一权威的设立。……它是先行被设立并被决定的,确切地说,个人、团体和机构都分有它。”<27>作为自然的其中一部分,人类社会的任何群体都只是分有自然性。这种自然性是对生命的保护。相对于上帝的保护来说,人类的任何干预都是非自然的。

这里特别要注意到“自然的”与“非自然的”之间的区别。只有当人认识到作为上帝所保存的“自然的”之价值与意义,才可能认识到非自然的所带来的破坏。所谓非自然的,就是对自然的破坏。而破坏自然就意味着破坏生命。“非自然的是生命的敌人。”<28>在当代社会,非自然表现为人基于自身理性(属于工具化的理性)而非“自然的”理性的基础上,对整个人类社会的计划与设计。这些计划是人类现代的巴别塔,是伴随着具有支配性的技术体系而产生的。从短时效应来看,自然的似乎是敌不过非自然的,“因为非自然的基本上在于组织”,是可以集中发力的;“自然的相反则是不能组织的,而是简单地存在着的。……从长远看,任何组织都会瓦解,但自然的却存在着并靠自己的力量获得成功”。<29>

作为一种仅次于终极的实在,由自然性而来的权利的最普遍法则就是:“给每个人应得的一份,”这是一种“与生俱来的权利”。<30> 它是每个人都有的基本权利,如出生权、财产权、受教育权等。这个法则中包含着两个基本的前提:1)被给予的自然权利应相互间协调一致:“只有在尊重他人的自然权利的条件下才有自己的自然权利。”<31>2)“‘每人’,亦即个别人,都带着一种自然权利来到世上。”这里并非团体的权利高于个别的权利:“个人的权利是团体权利的承载力,反之,团体同样也承载和保护个人权利。”<32>

五、 结语

朋霍费尔从基督论角度提出的双层实在观,具有怎样的实际意义?

首先,这里不是说有两元的实在,而是同一个实在,却表现出两个层面。朋霍费尔时常说上帝之实在与世界之实在在基督里合为一个实在,即基督之实在。<33>在基督里的和解不是说合成了一个实在;其实这里可以理解为:只有在基督的和解中,这两层实在才有可能和谐地存在。也就是说,这两层实在并不是现成自在的。

其次,一般人所持的或者是一元实在观,或者是多元实在观。只有在基督的和解中,人们才可能拥有这种一元两层的实在观。这两层之实在不是现成自在的意思是,只有在基督的和解里,实在的双层才可能被撑开。这个撑开是就“已然与未然”的张力来说的;因此这里有一种终末的指向。不过,在《伦理学》中,朋霍费尔似乎是从空间类比的角度来讲两层实在;如果从时间角度展开就会将终末论呈现出来,但这是他没有来得及做的事情。

总之,朋霍费尔是就人的社会生活方面来谈论“自然的”之作为仅次于终极者的意义。其基督论的出发点强调,唯有在基督的和解中,人们才有可能活在撑开的这两个层面之间,即更加真实地生活于终极之事和仅次于终极之事之间。成为一个真实的人意味着,世界图景的变化带出其生活方式的变化。不再是满口意识形态的术语(或者宗教词语),不再是依赖于技术化的器具,而是既在日常生活层面上脚踏实地地尽自己的本分,同时又从中看到那终极实在层面流露出来的恩典。

<1>莫尔特曼,《创造中的上帝》,隗仁莲等译,香港:道风书社,1999年,第33页。

<2>莫尔特曼,《创造中的上帝》,第76页。由于中文语境下常用“自然神学”(Natural Theology)来表达这里所说的“自然的神学”的意思,因此本文将这两个词语的使用互换一下:用“自然的神学”(theology of nature)来表达莫尔特曼在这里想要表达的第二层意思:根据创造性的上帝的自我启示,特别是三位一体的上帝观,来理解或解释自然。

<3> Gunton, A Brief Theology of Revelation (Edinburgh: T & T Clark, 1995), 56.

<4>参见赵崇明主编,《三一•创造•文化:根顿神学的诠释》,香港:基道出版社,2006年。

<5>曾念粤,“终极之事与次终极之事”,收入曾庆豹编,《朋霍费尔与汉语神学》,香港:道风书社,2006年,第249页。

<6>朋霍费尔,《伦理学》,胡其鼎译,商务印书馆,2012年,第129页。

<7>阿奎那,《论〈解释篇〉》BK I,lectio14,转引自冯俊主编,《中世纪哲学》,孙毅等译,中国人民大学出版社,2009年,第283页。

<8>阿奎那,《神学大全》Ia, q.86, a3,中译本见段德智译,《神学大全》第一集,第六卷,商务印书馆,2013年,第271页。

<9>托伦斯,《神学的科学》,阮炜译,中国人民大学出版社,2003年,第77页。

<10>托伦斯,《神学的科学》,第83页。

<11> K. Barth, Church Dogmatics, Volume III, 1 (§41) (Edinburgh, T. & T. Clark, 1958), vii.

<12>托伦斯,《神学的科学》,第85—86页。

<13>培根,《新工具》,卷一,129条;商务印书馆,1984年,第103—104页。

<14>托伦斯,《神学的科学》,第95页。

<15>朋霍费尔,《伦理学》,第87页。

<16>莫尔特曼,《盼望神学:基督教终末论的基础与意涵》,曾念粤译,香港:道风书社,第317页。

<17>朋霍费尔,《伦理学》,第90页。

<18>同上,第90—91页。

<19>托克维尔,《旧制度与大革命》,冯棠译,商务印书馆,2015年,第53页。

<20>朋霍费尔,《伦理学》,第55—56页。

<21>同上,第56页。

<22>同上,第55页。

<23>同上,第130页。

<24>同上,第130—131页。

<25>同上,第131页。

<26>同上,第132页。

<27>同上。

<28>同上,第133页。

<29>同上。

<30>同上,第136-137页。

<31>同上,第137页。

<32>同上,第138页。

<33>同上,第177页。

此文首发于《世代》第14期(2021年夏季号)。

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(世代Kosmos)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第14期的主题是“纳粹德国时期的认信教会”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(世代Kosmos);网站(www.kosmoschina.org)

发表回复