在世界文学史上,喜欢借文学作品及所塑角色之口提问、直接传递思想的作家并不少,但最有名的,恐怕非托尔斯泰(Lyov Tolstoy,1828—1910)和陀思妥耶夫斯基(Fyodor Dostoevsky,1821—1881)二人莫属。

回望多年来的阅读历程,多数作品虽然令我读之愉悦甚至感到幸福,却更像海滩上的足印——走过,感受过,为之喜过哀过震动过——随着岁月的吹拂和涨漫,能够留下的痕迹,实在太少。

相比而言,托氏和陀氏的作品,字里行间始终闪动着与终极相关的提问。阅读它们,会像猝然扎入脚底的锐利尖石,让人一生都难以忘怀被扎时的惊愕与流血后的疤痕。

不是所有的阅读都能修身养性、陶冶情操,令人心旷神怡。有一种阅读,会让脆弱的灵魂惊惶、战栗。

一

先说托尔斯泰。

如果想学习古典的人物刻画手段,托尔斯泰的小说绝对是首选。就对人物外形与内心描写所显现的圆熟与利落、精细与雍容而言,托尔斯泰在19世纪大家林立的世界文学史上,可谓集大成者。他笔下的女性人物安娜、吉提、玛丝洛娃等等,无论是贵妇、少女还是娼妓,各具风姿具才情,其鲜明与丰满,在一颦一笑间令人难忘。

相形之下,在人物刻画方面,司汤达(Stendhal,1783—1842)略显造作直露,雨果(Victor Hugo,1802—1885)稍嫌用力过猛,巴尔扎克(Honoré de Balzac,1799—1850)略显夸张和漫画化。当然,如果从情节和结构角度来要求,托尔斯泰可能不如司汤达简洁,不像雨果富于建筑美感,也不如巴尔扎克野心勃勃,但他的多数小说都经得起细读和详解,极少有逻辑上的瑕疵令人生疑或不快。

初读托尔斯泰的作品,会很容易进入小说的场景设计和人物生活,而后这场阅读之旅将变得越来越艰难。原因之一是,这位始终为生死之问感到焦虑的作者,会在某个拐弯处,忍不住把那些迷恋于故事情节转折与人物关系进展的读者,径直逼进角落,让他们一边紧张地吞咽唾沫,一边面对一个古老到令人反感、明晃晃地让人只想逃开的问题:“为什么要活着?”

终其一生,这个问题让托尔斯泰耿耿于怀,备受折磨。按说这个男人拥有了一切尘世幸福——财富、名望、家庭、艺术天赋,本可以安心享用此生,但他的文字却始终漫溢痛苦、疑惑与烦恼。他不断借着主人公的口发出那永恒之问,仿佛提问本身能够稍微缓解他的内心焦虑。

不可否认,这与其童年经历有关。

托尔斯泰幼年丧母。他曾把与死亡对视的恐怖写进小说《童年》。在这部小说中,托尔斯泰借用小主人公尼古连卡的眼睛,凝望年轻母亲死去的身体。小尼古连卡带着一点好奇和畏惧,站在椅子上,观看那张既熟悉又陌生、既可爱又了无生气的面孔,努力想体验一种庄严与沉静带来的崇高感——那是成人世界试图让他感受的氛围,他们刻意将死打扮得优雅庄重,好让人更容易接受。但是,当一个五岁的邻家小女孩凑近来,看到他母亲死去的面孔而惊悸大叫时,小尼古连卡才恍然大悟死究竟意味着什么。

多年之后,托尔斯泰如此描述说:“这时我才明白,为什么会发出那种和神香的味道混在一块、充满大厅的强烈而难闻的气味。我一想到那张几天前还那么美丽、那么温柔的面孔,我在世界上最爱的人的面孔竟会引起恐怖,仿佛使我第一次明白了沉痛的真理,使我心里充满了绝望。” <1>

尼古连卡——那个童年的托尔斯泰,第一次凝望死亡,就看清了它的冷酷和狰狞:死亡让一个人从这个世界永远消失,一切都将与他无关,并且他在尘世间所拥有的一切都会化为乌有。他将腐烂、化为尘土。在以后的创作中,托尔斯泰再未提及过童年时代曾面对死亡的心情,但从那时起,死亡所引起的沉痛、恐慌和绝望,却潜藏进他的心灵深处。在日后的生活和创作中,它们仿佛黑白相纸上的潜影,一旦遇到银盐,便会一丝一纹地漫化出清晰得令人惊异的影像;而随着时间的推移,每次显影,影像之中都会增多几痕岁月留下的新印记。

正如梅列日科夫斯基(Dmitry Merezhkovsky, 1866—1941)所言:“显然,在《童年》主角叙述中,他是以如此令人惊心动魄的、几乎是不顾一切的、令人厌恶的真实来描述死亡之恐怖的;这种恐怖扎根于他身上,为他一人所独有,在他的意识刚刚闪现光亮时便在他心中苏醒,而且自那以后从来没有舍弃过他。” <2>

多年以后,已长大成人的托尔斯泰面对死亡时,同样的恐怖再次向他袭来。1860年秋,大哥尼古拉在托尔斯泰的怀中去世。他无奈地总结道:“既然死终归能了结一切,那么,就再没有什么事比生更糟。为什么要奔波劳碌,要拼命卖力,如果是为了尼·尼·托尔斯泰的事,那对他来说也一切皆空。” <3> 如果死后没有复活,死亡将终结一切,那么,先前活着的人在尘世间的一切努力,都毫无意义。十几年后,托尔斯泰把哥哥尼古拉之死和自己对死亡的思考写进了《安娜·卡列尼娜》。

不过,在这十几年当中,他曾不止一次与死亡本尊相觑。1869年,托尔斯泰途经阿尔扎玛斯(Arzamas),为一小块林地与一农场主讨价还价,他对自己的高效与精明甚为得意。然而当下榻小客栈,半睡半醒之际,托尔斯泰突遭“不速之客”拜访——那个“为什么活着”的声音越过白日的匆忙与算计,再次袭扰他,令他心神大惊,手足无措。那是“死”在他身上投射的影子,它不召自来,带着戏谑与不屑。黎明到来之时,这位暗藏杀机的“客人”迅速隐去,从他的睡梦中消失。此后,托尔斯泰又勇敢执着地奔驰在日常生活的轨道里,继续为林地接下来的经营操心费力。但那位“客人”的影子,已悄悄烙在他的心灵深处,并在从前的影像上又增加了几笔尖锐的划痕。这就是著名的“阿尔扎玛斯之夜”,托尔斯泰后来把它写入小说《疯人日记》。<4>

如果说托尔斯泰在童年初次感觉到“死”之沉痛和绝望,是由于至爱至亲者将会腐烂、化为尘土、永远消失;在成年后,第二次面对死神对亲人的威胁与控制时,他油然慨叹人生之虚空,所有的劳作都会因必然要死这件事而变得一文不值;那么,在经历了“阿尔扎玛斯之夜”后,他将忧伤而困惑的视线转向自身时,似乎才慢慢明白:“我工作,我要做点什么事,但是我却忘记了一切都要终结,我忘记了——死。” <5>

先前,死是别人的事,纵使他沉痛绝望,也仅仅因为死将他所爱的人带走了。死让他看不清人,即看不清他人生存的意义,但他仍然活着,做着自己的事,按照所有人都认可、称赞的方式努力劳作,积累财富,享受人生。亲人死了——别人死了,但他还活着,还在想着怎样活得更好更舒适些,没人会因此而责怪活着的人及其选择的生活方式。

但突然间,在远离故乡的某个小客栈,他却被无名的恐惧折磨得痛苦不堪。他忽然明白,不仅别人会死,永远离开这个世界,在尘土下面慢慢地腐烂,活着时所做的一切都变得毫无意义,而且他自己也是要死的,也和别人一样,那必死的命运任谁也逃脱不了。

于是,他对曾经全力关注的事——买庄园、积累财富、取悦妻子等等都感觉陌生。他发现原来他一直很在意的那些事,不仅不再像从前那样令人愉快自得,而且完全微不足道。在一瞬间窥见到存在的深渊时,他不能不拷问自己活着的目的:“我活着,我活过,我应该活,可是突然死神降临,一切都灭亡了。为什么要活着?……等待死亡的到来吗?……” <6>

事实上,“怕死”并不能完全说明托尔斯泰对“死”的态度。他之所以对这一不可避免的结果过分关注,是因为他害怕直至死到临头也搞不清自己活着的目的与意义。在托尔斯泰看来,死,不只是生理机能的终止。凭靠智力,他无法找到对这些问题的解答——“生从哪里来的,它为了什么目的,它如何来的,以及它究竟是什么” <7> 为什么要死呢?活着就是为了死吗?<8> 他沉痛地感悟到,“如果死后没有复活,那么生命就是所有骗局中最残酷的一种。” <9>

在大量阅读和长期思考之后,托尔斯泰发现,死亡之谜的答案存在于对生之问题的解释之中。他把这些思考汇集为随笔,名为《论生与死》,后改名为《论生命》,可见其思考轨迹的变化。据死地而问生,他认为找到了一条出路:“要知道对死亡的恐惧只是由于害怕生命的幸福从他的肉体死亡中消失才发生的。如果人能够把自己的幸福置放到他人的幸福中,就是说爱他人胜过爱自己,那么死亡就不再是生命和幸福的终结,像只为了自己而活着的人所觉得的那样。” <10> 晚年,他努力践行着这种“爱他人胜过爱自己”的原则,试图把财产分给庄园里的农民,而不是留给妻子儿女。他倡导被时人称为“托尔斯泰主义”的运动,这个运动集道德自我完善、博爱、勿以暴力抗恶等原则于一体。

托尔斯泰认为,真正的人身上存在两种生命,即神性生命与动物性生命,二者在其身上结合在一起。这种结合越趋向于神性,它就越有生命力。<11> 人从生到死,动物性躯体不断地损耗和减少,最后以不可逃避的死亡而结束,这就要求人懂得:“必须死去而且正在不停地死去的东西是不可能保存的;只有抛弃了将要死亡、应当死亡的东西,抛弃我们的动物性的躯体,我们才能获得真正的生命,它是不会死亡的,也不可能死亡。……我们真正的生命只有当我们不再认为那些从来就不是我们的生命的东西,即动物性存在是生命的时候才开始。” <12> 也就是说,尽管动物性生命是人的生存之维不可缺少的一部分,但要获得真正的生命,却必须以抛弃动物性生命——它代表着身体幸福和肉体死亡——为前提。

可悲的是,更多的时候,人们只意识到自己动物性躯体的存在。人们以为活着的目的,就是为了让这个躯体过得愉悦、快乐,满足它所需要的所有欲望。纸醉金迷、声色犬马的生活显然最能满足这种要求,财富和权势也显然更能帮助人们便利地过上这种生活。

在托尔斯泰笔下,有一大批这样的财富占有者和权势拥有者,他们或是贵族或是官吏或是小商人,尽都生活优裕舒适,每天都在自己和他人发明的各种娱乐游戏中寻找乐趣,每天都在琢磨如何让自己的财产再增多一些,让自己的官职再升高一阶……这一切都直接关系到他们的声誉和地位,也关系到他们在与他人的对比中满足虚荣心。总之,这是一群在尘世生活中获得了动物性生命幸福的人,他们为自己能拥有这种幸福而骄傲。

托尔斯泰大部分小说的基本情节线索都是一个,即圣经中“浪子回头”故事的翻版。基督用这个故事来说明上帝平等地对待每个人,那些迷途的羔羊即使曾经误入歧途,只要肯回头,同样会得到上帝的眷顾而不是遗弃。而且比起那些从未尝过迷途滋味、从未堕落过的人,他得到的恩典更大。因为他“是死而复活、失而又得的” <13> 。托尔斯泰在作品中把这个故事的情节线大致布置为:迷途/堕落——觉醒/忏悔——复活/新生。同样,托尔斯泰的小说主人公,都是迷途羔羊和朝圣者的混合型人物,他们身上都或多或少打着作家自己的精神烙印。

主人公走入迷途或者体现为精神方面的疑惑,如彼埃尔、列文,或者体现为肉体的堕落,如聂赫留朵夫、瓦西里,或者二者兼而有之,如谢尔盖神父。但最终,在经历过肉体的折磨和精神的反思之后,他们都踏上了寻找真理、走近上帝的朝圣之路。

别尔嘉耶夫(Nikolai Berdyaev,1874—1948)认为“朝圣是一种很特殊的俄罗斯现象,其程度是西方没见过的。……朝圣者寻找真理,追求天国,向着远方。……不仅有肉体的朝圣,而且还有精神的朝圣。朝圣不可能在任何有限的东西上静止,它追求的是无限。” <14> 这种无限的精神探索,不仅体现在他为不同主人公设计的不同醒悟的方式上,也很好地体现在托尔斯泰大部分小说的结尾处,即没有结尾的结尾——开放性结局,一切的探索最终都回到日常生活本身来,精神朝圣者们以新的精神状态继续平凡的生活。

写“迷途羔羊”重返光明之途,尽管颇具宗教色彩,但真正体现出托尔斯泰宗教意识的,却是他对这些“迷途者”如何找到光明之途的思考。有意思的是,在同一时期的不同作品中,他为迷途的主人公们分别设计出两种走近上帝的方式:一种是通过个人的努力,一种是通过民众的点醒。前者有奥列宁、伊凡·伊里奇、瓦西里、《疯人日记》中的“我”和聂赫留朵夫,后者有彼埃尔、列文和谢尔盖神父。这两种方式看起来矛盾,却反映出作家对寻找上帝之途进行的艰难探索,以及对殊途同归可能性的思考。

个人的努力。这是一条在光的引领下走向自我完善,从而踏上通往天国的道路。迷途者在迷途之中回首旧日足迹,猛然醒悟,在光照之下看清了从前自己一直在追逐动物性生命的幸福,生活在诱惑和谎言中,便欣然抛弃旧日的生活,积极向心中的上帝靠近,最终了悟了生存的意义,走向精神的新生。

“光”的意象在《哥萨克》、《伊凡·伊里奇之死》和《疯人日记》中,都是作为一种启示的象征出现的。它在瞬间照亮了主人公迷茫的内心,这表明“人心接受神圣的光照,也就分享了上帝的‘道’(逻各斯、真理);或者说,光照是上帝惠顾人心的恩典,‘谁认识真理,即认识这光;谁认识这光,也就认识永恒’。 ” <15> 真理之光的照耀,使迷途者警醒,能够用理性之眼看透虚假幸福的迷障,就像奥列宁躺在树丛中回顾从前所有的荒唐行径,思考什么是活着的意义、什么是真正的幸福时所感受到的:“忽然一道新的光明使他豁然开朗。‘幸福原来是这样的’, 他自言自语地说,‘幸福乃在于为他人而生活。” <16>

这道理性之光来自迷途者心中的上帝,也可以说是人心中的神性。它是迷途者得以与上帝相触的一条通道。谁不曾迷茫过,不曾堕落过,不曾在迷路上质疑过生的真伪,谁就不会获得上帝惠顾的恩典,谁也就无法找到通往天国——内心中神性居地的坦途。

民众的点醒。在写于1863年的《哥萨克》和写于1884年的《疯人日记》中,托尔斯泰让他的主人公在一道理性之光的指引下,领悟生活的真谛,这是直接与上帝沟通之途。在1863—1869年之间,他创作了史诗式巨著《战争与和平》,这时,他为主人公彼埃尔安排的朝圣之旅中,却多了一位农民出身的士兵普拉东。在普通大众的启发下走向平凡的日常生活,是托尔斯泰为主人公设计的又一条朝圣之路。

一直过着浑沌生活的彼埃尔在被俘初期,感觉整个世界在他的眼中已化为一片废墟。他刚刚从救济会那里得来的对于人类和上帝的信心,霎时间被战火硝烟击得粉碎。但是拖着孱弱躯体的普拉东,仍然从容、安宁地度过每一个被俘的日子。休息的时候,他安心睡觉;醒来的时候,他动手做一切能做的事,“烘面包,做菜,缝纫,削刨,被靴。他总是忙着,只是在夜晚,他才让自己说说话,唱唱歌。……他爱他的狗,爱他的同伴,爱法国人,爱本国的同胞彼挨尔”。<17> 在托尔斯泰的心目中,普拉东“是一切善良的、圆形的、俄国的东西的化身” <18>,他不是单独的生命个体。“他的生命,照他自己的看法,作为单独的生命,是没有意义的。生命只作为整体中的部分,才有意义,这个整体是他不断地感觉到的。” <19> 正因为普拉东是俄国整体的一部分,是俄国大地的一部分,是大自然的一员,他才具有来自本能的、不可摧毁的、和谐的、永恒的力量。

彼埃尔从普拉东身上所具有的个人与整体、与上帝间保持的内在和谐中得到了启示,从被剥夺自由的状态中了悟到自由的真正含义,从个人生活的圈子中走出来,汇融到周围人的生活中去。他从自己的慈善事业、社交活动、爱情生活和自我牺牲的英雄事业中,都未找寻到的宁静与和谐,却在他经历过死亡的恐怖、艰苦的囚居生活和与普拉东的相处时降临到他心中。

普拉东对彼埃尔的影响,丝毫不亚于另一位也叫普拉东的农民(不知这是作家的有意设计还是无意间的巧合)对列文的影响。《安娜》一书中的普拉东因为全力遵循上帝的旨意,“为上帝而活,为灵魂而活”,而使长期处于困惑和怀疑之中的列文找到了信仰的基石,在农民的生活智慧的启发下走向了平凡普通的生活,感受生命的真谛。

这两条路看似矛盾,其实倒真是殊途同归。

别尔嘉耶夫认为:“我们全部自觉的文化和社会生活,无数常规都不是真正的生活,它们是昧暗、虚伪的,人们实际上并不需要它;而潜藏于其后的那种自发的、不自觉的原初生活才是真正的、深刻的、唯一为人所需的。” <20> 托尔斯泰以上的思考和选择,正是对比了我们双重的生活方式而做出的,这种双重的生活方式就是表面的、人为规定的、从文明中得到反映的生活,以及自然的、本真的原初生活。

托尔斯泰经常把主人公放到一个与自己熟悉的文明世界相隔离的地方,让他们在割裂与世界的联系之时思考生的意义。奥列宁是在大自然的树丛里,《疯人日记》中的“我”是在城外的小客栈,伊凡·伊里奇是在绝症的病痛中,瓦西里是在风雪中的旷野上。他们在无意间摆脱开文明规则的束缚,当那种强制性、人为化的标准被抛到过去时,他们才发现,往昔所看重的一切成绩、事业、荣誉等等,原来都毫无价值。他们一旦肯承认这一点,生命的真正意义便由此凸现,而他们也便朝天国迈进了一大步。

同样,托尔斯泰也把主人公放到普通民众之中,因为这些处于贫穷状态、没有接受多少教育和文明熏染的人们,拥有最纯朴、真诚的信仰。失去了文明的束缚,主人公从民众所代表的自然、本真的生活状态中,感受到信仰的力量,寻找到个人与整体之间的和谐点,便自然融入到这个“共同世界”中,理解了生命的真正意义。

无论是哪一种方式,主人公都在试图通过斩断文明所带来的束缚,在自然的净化中走向圣地。实际上,托尔斯泰晚年的出走,在某种程度上已经具有了这种意义:他曾经拥有的财富、功绩、荣誉,都成了束缚他的痛苦链条。现在,他可以用苍老的双手亲自解开它们,放弃家园、“忘掉自己全部伟大的过去” <21>,挣脱那来自心灵的羁绊,趁黑夜出逃,走向广阔的世界,在双足的漂泊中贴近上帝、感受自由。

二

阅读陀思妥耶夫斯基其人其文,远比阅读其他作家作品辛苦,因为这需要的不是解读技巧,而是更多的勇气和更大的诚实。

陀思妥耶夫斯基的文字让人无法只动脑不动心。

我第一次捧读《罪与罚》时,18岁,单单一个开头,读了不下10遍,才总算有力量进入第一章;然而在快看完全书的那一天,我竟生出不舍之情,越读越慢,不想那么快告别主人公和那个虽不美好却更为深刻丰富的世界。

大学毕业后,我留校任教,有机会参与一个研究课题,陆续读完陀思妥耶夫斯基的全部中译文作品。之后我开始“生病”,不是身体而是里面的病痛。我蜷在床上,始终感觉冷,连着十几天,没有力气过“正常的”生活。每天躺在床上,看日光明灭,从窗前掠过,关于陀思妥耶夫斯基,我一个字也写不出。先前从托尔斯泰的小说中得到的灵魂满足感,到了陀氏这里,全被击碎。

当时,我正被“为什么要活着”这个问题所折磨。托尔斯泰借一位老农的口告诉列文也告诉我:“人活着是为了上帝”。我以为自己总算找到了答案,不想陀思妥耶夫斯基却跟上来追问了一句:“如果这个上帝不是你想的那样良善和公义,你还愿意为他活着吗?” 我顿时脚底一软。

这个喜欢写罪、写恶魔的作家就有这种本事,他自己的个人生活充满各种麻烦,他也能让读他作品的人感觉到活着和思考的艰难。但你却无法摆脱他、忘记他,或假装他不存在,因为他和他的文字都太真实、太尖锐、太不“鸡汤”了,反而带有末世先知独具的不祥洞见和预言恶兆的能力,让人不敢轻易调头——对那些一直在寻找或者号称在寻找真理,并渴望看清人性真相的读者来说,尤其如此。

阅读陀氏的作品不容易,效仿则更加困难。因它不只是关乎文学技巧的熟练与精妙,更是在于其信仰经历与思想的力度和深度。他的作品,历经一个多世纪,依然能震动人心,引人反思,这与他是一个诚实的信徒有极大关系。这种诚实,未必一定体现为生活中的敬虔,却是思想上的认真、信仰上的纯粹与人格上的清醒。

从今日通行的正统神学角度来衡量,陀氏的人与文恐怕都存在不小的偏差,但上帝似乎对这个被造者“情有独钟”,借着他和他笔下的文学人物,向今天的世界和你我继续说话,让读者继续面对圣经中的各样提问:“上帝岂是真说不许你们……?” “你在哪里?” “你兄弟在哪里?” “你们说我是谁?” “那将要来的是你吗?还是我们等候别人呢?” “我的上帝,我的上帝!为什么离弃我?” “你爱我吗?”……

而最特别的地方在于,那些从来不肯也不屑于阅读圣经的人,却可能愿意跟着陀思妥耶夫斯基笔下的人物与故事,一起面对和思考这些问题,并写出汗牛充栋的研究文字来。

当托尔斯泰因“为什么活”而烦恼时,陀思妥耶夫斯基的困惑则是“如何活”。提问的出发点不同,思考答案的方式自然差异也很大。

托尔斯泰在无数的答案中只选择了一种,由此建立了他的新生命观。他对此深信不疑,且积极推行;而陀思妥耶夫斯基则将众多的答案尽可能地辑录下来,几乎是平面式地推到读者面前,却不做任何确定的结论。对陀氏只提出问题而不解决问题的文学实践,巴赫金(Mikhail Bakhtin,1895—1975)如此总结:“在他的作品里,不是众多性格和命运构成一个统一的客观世界,在作者统一的意识支配下层层展开;这里恰是众多的地位平等的意识连同它们各自的世界,结合在某个统一的事件之中,而互相间不发生融合” <22>,由此,“由具有充分价值的不同声音组成真正的复调” <23>,这种“复调”的答案提供的可能性是非常多的,同时也意味着任何一种选择都具有与其他选择共存的理由。这样,陀思妥耶夫斯基就做了托尔斯泰永远不会做的一件事——把选择的权利还给选择的人,而不是替他们做主。

显然,陀思妥耶夫斯基不想建立一种明晰的生存哲学,或者一种幸福的现世宗教,以供人借鉴和追随。在艺术生活中,他扮演的不是智慧的导师,而是忧虑的先知。他在作品中很少详尽地追述和描画人物的生活经历,,而是更多地展现人物现时性的生存状态中的思想轨迹。于是,提出自己的问题,寻找自己的答案,在追问与寻求中获得独立的思考,便成了陀氏的主人公及其他人物的存在方式。

陀思妥耶夫斯基通过各种思想之间的争论与交锋,来反复思考“罪与罚”的问题,而这个问题必然与对善恶观、道德观的认识相联系。可以说,曾经在鬼门关前走过一回的陀思妥耶夫斯基,从一开始就越过了托尔斯泰对生死和“我从哪里来又将去何处”的古老困惑,直接切入对生存方式的选择和对罪与义的思考。

在当时,这种思考具有极强的前瞻性和开放性,因为在陀思妥耶夫斯基去世后的一百多年里,困扰20世纪人们的恰恰是生存方式选择的问题,以及如何重建新的道德原则的问题。也正是这一时期,此种情况最为严重,即少数人以正义、自由和人道的名义,对多数人进行非正义、非自由、非人道的对抗和统治。经历过两次世界大战的人们,无论在纳粹集中营或类似的集中营,还是在物质极度繁盛而精神极度匮乏的现代社会中,都时时能以自身的生存体验回应陀思妥耶夫斯基当年通过作品人物之口对世界发出的疑问、困惑与反思。

在所有文学作品中,对陀思妥耶夫斯基影响最大最深的莫过于圣经,其中《约伯记》使陀思妥耶夫斯基深受震撼。

晚年,在给妻子的信中,陀思妥耶夫斯基谈及重读《约伯记》时的感受,说自己读完后,无法平静,在房间里来回走了一个小时,几乎要流下泪来。他认为这是他一生中最初看到的令其震惊的一本书,尽管当时他还只是个孩子。后来,在《卡拉马佐夫兄弟》中,他又通过佐西马长老临终前的自述,再次提及《约伯记》在一个八岁儿童心中引起的巨大震动:“我的全部童年生活现在好像重新又出现在我的面前,我现在仿佛又像当时那样以一个八岁小孩的胸脯呼吸,又跟当时一样地感到又惊又喜又敬畏。当时,那些骆驼是那么引起了我的想象,还有那个敢同上帝那样说话的撒旦,那把自己的奴仆交出去受罪的上帝,以及那喊着‘不管你怎样惩罚我,你的荣名将永受祝福’的奴仆。……从那时起,每逢我重读这篇圣者的故事,就不能不流下泪来……” <24>

《约伯记》对陀思妥耶夫斯基的人生观和文学创作产生了潜在影响。他有意无意地将自己对《约伯记》的理解,纳入小说创作之中,在其中进一步探讨该文的主题——无辜者为何受难,上帝的公平体现在哪里。同时,他也在作品中塑造了一系列约伯式的人物——他们敢于对信仰提出质疑,并相信自己的思考具有独特价值。此外,他还在小说的情节结构上借鉴了《约伯记》的构造方式——戏剧化与多重共生的对话体,有效地传达了其内心思想的复杂性和开放性。

在《卡拉马佐夫兄弟》中,令伊凡无法与阿辽沙和佐西马长老的上帝取得和解的一个主要原因,便是关于无辜者受难的问题。在伊凡看来,如果人世要获得如天堂一般的美好与和谐,需要以纯洁无罪的孩童的眼泪为代价,那么他无论如何不能接受这样的天堂,因为孩子是无辜的,任何人都无法以任何名义去摧残或者利用他,上帝也不行。所以,他会对上帝发出质问:“假使大家都该受苦,以便用痛苦来换取永恒的和谐,那么小孩子跟这有什么相干呢?……我完全不明白他们为什么也应该受苦,他们为什么要用痛苦去换取和谐?为什么他们也要成了肥料,要用自己去为别人培育未来的和谐?” <25> 在这里,伊凡的质问并非来自于自身所遭受的无辜苦难,而是源于他对布行于大地之上的恶无法得到及时惩治而发出的呼告。但他未能找到答案,他对阿辽沙所说的基督的宽恕充满怀疑。

其实,即使是虔诚如佐西马长老,也曾在幼年时对《约伯记》中约伯的子女无辜遭受死亡耿耿于怀。佐西马长老在临终遗训中讲述了自己儿时阅读《约伯记》时的感受(这自然也是作家本人当年阅读该书的感受),他说:“……上帝重又恢复了约伯的地位,重又赐与他许多财产,又过了多少年,他又有了新的子女,另外的子女,而且他也爱他们。主啊!‘在以前的那些子女已经没有,已经被夺去以后,他怎么还能爱这些新的子女呢?当想起以前的子女来的时候,尽管他也爱新的子女,但是难道他跟他们在一起,能够感到完全幸福,像以前一样么?’ ” <26>

这个出于儿童之口的问题同样尖锐无比,因为它隐含着这样一个疑问——仅仅是为了一场忠实与否的测验,约伯的第一代子女便在上帝对撒旦的默许之下被轻易地毁灭了,上帝的正义和仁慈在哪里呢?约伯又如何能忘却对被当作测试工具而毁灭的第一代子女的爱,而若无其事地爱第二代子女呢?面对这个问题,睿智的佐西马长老也只好以这样的含混之词化解当年的疑问:“然而这是能够的,能够的:旧的悲愁,由于人生的伟大的神秘,会渐渐转化为宁静的、感人的欢乐,而年轻的、沸腾的热血将由驯顺的、明朗的暮年所取代;……在这一切之上是上帝的使人感动、使人安慰并宽恕一切的真理!” <27> 可以说,正是这种含糊不清的回答,才使伊凡的疑问显得更具穿透力,同时也表明了陀思妥耶夫斯基内心的矛盾和渴望超越这种矛盾所做的努力。

关于自己的文学创作所具有的现实主义特点,陀思妥耶夫斯基曾在一篇文章中写道:“在完全采用现实主义的条件下发现人身上的人……人们称我是心理学家,这是不对的,我只是最高意义上的现实主义者,也就是说,我描绘人类心灵的全部隐秘。” <28> 他的“在人的身上挖掘人”指的不仅仅是挖掘人身上的善与光明,更主要的是指挖掘人内心的思想,即人之所以成为人的精神和思想,就如巴赫金所言,“能成为有充分价值的思想的载体的,只是‘人身上的人’;……只有未完成的蕴含无尽的‘人身上的人’,才能成为思想的人;这个人的形象才能同有充分价值的思想的形象,结合到一起。” <29>

陀思妥耶夫斯基作品中的主要人物都是思想者,都是冥思苦想之人。每个人都有一种“伟大的却没有解决的思想”在困扰着思想者本人,这些人物包括拉思科里涅珂夫、梅思金、斯塔夫罗金、基里洛夫、伊凡·卡拉马佐夫和宗教大法官等人。这些思想者都与约伯一样,在某些于他人看来已经不成其为问题的问题上,产生新的疑问,他们都渴望通过自己的思考找到答案。

让约伯烦恼的是,他不知道为什么上帝会降苦难在他身上,为什么他自认无辜却受到上帝的惩罚和世人的指责,他质问上帝为何轻看亲手所造的人,却向邪恶人的计谋微笑。当友人指责他妄自尊大,不肯接受上帝的惩罚时,约伯毫不退让,坚持要为自己的无辜受苦申诉,并对上帝的公正提出质疑。最终,上帝亲自现身,责备约伯的无知,表达了对约伯三个朋友的不满,认为他们对公义标准的理解与认识远不如约伯。上帝似乎更欣赏约伯独立思考的勇气与认知。但上帝并未正面回应“义人为何受苦”这一问题。

与最终得到上帝亲口教诲和评判的约伯相比,陀思妥耶夫斯基的主人公们就没有那么幸运了。他们作为思想者,一直处于思想的未完成阶段,他们的思想虽然伟大却始终未得到解决。因为得不到解决,他们深受折磨,但也正因为没有得到解决,反而证明了思想和思想者的价值。这是作为创作者陀氏最在意的人物品质。

约伯不像他的朋友们那样,一味地讲大道理,盲目地理解上帝的旨意。苦难使其对自身的处境和周遭的世界看得更加清楚,于是疑问也便更多,这样,他才能在别人习以为常的惯性生活中找到思想的缝隙,并坚定不移地催生这种不合时宜的独立思想,甚至愿意以死为代价来弄清他的问题。陀思妥耶夫斯基笔下思想的主人公、那些作家想要挖掘的“人身上的人”,也有与约伯一样的怀疑、痛苦与执着,他们是那种“不要百万家产而是要解决思想问题的人” <30> 。这些思想者有两个显著特征,即孤独与非功利性。

约伯身处众人之间却深感孤独,没有人肯真正倾听他的苦闷,也没有人愿意相信他的思考。拉思科里涅珂夫、伊凡·卡拉马佐夫、基里洛夫、梅思金,甚至少年阿尔卡其哪一个不曾如此呢?对他们来说,思想比身外的一切都重要,他们为自己内心深处无法解决的思想而痛苦。但在日常生活中,在普通人眼里,这种为思想而生活的行为非常可笑甚至可疑。

《罪与罚》里拉思科里涅珂夫与女仆那思泰莎有过一段对话。那思泰莎问他为什么总在家里躺着不出去工作,拉思科里涅珂夫严肃地告诉他自己是在工作,他的工作就是“在思想”。听了他的话,“那思泰莎笑得直不起腰。她爱笑,只要有什么事情使她开心,她便可笑到出不了声,浑身又是颤又是抖,直到她觉得有些作呕了为止。‘你的思想使你赚了许多钱吗?’ 她终于能说出话来了。””这段对话形象地表明了普通人对于思想者的态度——如果思想不能拿来赚钱养活自己,那它又有什么用呢?

同样,在一心向上爬的神学生拉基金看来,卡拉马佐夫一家有着共同的特点——好色、贪财和发疯。伊凡为了莫名其妙的愚蠢打算四处发表神学文章,大开玩笑,而且还准备趁哥哥米卡想放弃娶卡捷琳娜的机会,把卡捷琳娜和她的六万卢布嫁资一同赚到手。他根本不相信阿辽沙对伊凡的理解——伊凡远比他想象的要目光远大,不会为了几万卢布受诱惑,因为他是为思想而生存的人。拉基金则认为伊凡的“无法解决的思想难题”不过是夸夸其谈而已,“他的整个学说是卑鄙的!” <31> 而纯洁如孩子、一心想帮助他人的梅思金公爵,则处处受到猜忌和讥讽,他的无私行为在他人看来都是别有用心。

由此可见,身处从未领略过思想魅力的普通人和对独立思想抱有敌意、只在意世俗成功的行动者之间,思想者的处境何等孤独。但与约伯对众人不理解自己而深感愤怒不同,陀思妥耶夫斯基的思想者们在许多时候更倾向于沉浸在自己的孤独之中,与孤独为伍,如巴赫金所分析的,“这是因为,对自己的‘真理’的沉湎,决定了这些主人公对其它人的态度,也造成了他们那种特殊的孤独” <32>。

事实上,让他们深感苦恼的不是得不到理解的苦闷,而是来自于其本人面对人世的罪恶和自身的罪恶,而产生的无以摆脱的绝望与悲伤,来自于无法找到精神的归宿和落脚点时产生的痛苦,其中也包括像基里洛夫所遭受的信仰上的折磨——“上帝是少不了的,所以他应该存在。可是我知道并没有上帝,也不可能有。而一个人同时抱着这两种想法是活不下去的。” <33> 于是,思想者们的结局多数是悲剧的,不是杀人入狱便是自杀或者发疯,思想者的思想无法在尘世间得到真正的解决。

思想者的第二个特征是非功利性。这主要表现在,他们不计较个人的利害得失,不考虑世俗名利,甘于为思想付出任何代价,乃至牺牲生命。

一心做着发财梦的少年阿尔卡其,尽管对自己非常苛刻,省吃俭用,但他想做巨富的目的并非是为了纯粹的物质享受。他认为:“首先是最崇高的思想,其次才是金钱,光有金钱而没有最崇高的思想的社会是会崩溃的。” <34> 他渴望发财是希望以此检验自己的能力,推动他的力量不是财富的数目,而是能否获得财富的能力,他把这作为其思想的试金石。阿尔卡其声称,如果他有朝一日获得巨额财富,他不会肆意挥霍而会把它捐赠给穷人,因为他进行自我检验的目的已经达到,财富只不过是其思想的一种外在表现形式和实现手段而已。

与之相似,尽管拉思科里涅珂夫杀死老太婆的直接动因是迫于经济压力,但在夺取金钱之后,他却一文未动,反而拿出自己身上的最后一分钱去帮助玛尔美拉陀夫一家,因为在潜意识中,促使他真正去杀人的动因是为了验证自己的思想——“我这次杀人,并不是为了要获得财富与权力……我干那件事时,索尼亚,我想的并不是钱。……我想迅速地弄清楚,究竟我像别人一样是虱子呢,还是人。究竟我能不能越过障碍……究竟我有没有权利……” <35> 。在拉思科里涅珂夫心中,杀人劫财并不是其行动的最终目的,思想可能带来的额外利益也不是其行动的动机,他看中的是思想的价值。

在陀思妥耶夫斯基的作品中,还有一批将对思想的思考推向极致的人物,把思想本身当作终极问题来思考。这包括《白痴》中的伊波利特、《一个荒唐人的梦》中的“荒唐人”,其中最具代表性的是《群魔》中的基里洛夫,他纯粹是为了思想、为了表达自己的意志而自杀的。他一度为究竟有没有上帝、究竟应不应该有上帝这个问题所苦恼,最终,他得出自己的认识:“假若没有上帝,那么我就是上帝。要是上帝存在,那么一切意志都是他的意志,我也不能违背他的意志。要是他并不存在,那么一切意志都是我的意志,我也必须表达自己的意志。所以一切意志都成了我的意志。难道整个地球上就没有一个人在抛弃了上帝并相信了他自己的意志以后,敢于在最重要的问题上表达他自己的意志?……我必须开枪自杀,因为我自己的意志的最高点就是自杀。……别人自杀都是有原因的。可是无缘无故,只是为了表达自己的意志而自杀的却只有我一个。” <36>

思想者们没有功利追求,他们的思想无法给自己带来物质的利益和世俗的享乐,无法令其活得舒服自在,反而会带来许多烦恼和痛苦,但就思想者自身来说,如果没有思想,也就没有他们自己的存在价值,思想是其生存的唯一基点。但尽管如此,思想者们的思想却常常因其具有的内在矛盾性而给思想者本人及他人带来极大的伤害,如拉思科里涅珂夫的杀人、斯麦尔佳科夫运用伊凡·卡拉马佐夫理论杀父、基里洛夫自杀、斯塔夫罗金自杀、伊凡发疯等等。究其原因,陀思妥耶夫斯基笔下的思想者在很大程度上是一群思想的未完成者,他们即使能像约伯一样,在未知的情况下甘愿冒险为自己的独立思考而申辩,却无法像约伯那样能听到来自上帝的回应。在精神之旅中,他们是甘为思想受苦的勇士,却不是约伯一样的义人。他们听不到内心的声音,也不相信拯救的力量,但身处苦难之地,他们始终不肯放弃怀疑和反思。

在陀氏看来,思想者因其肯于思想,而自有一种高贵的品格,就像佐西马长老对思想者伊凡所说的那样:“感谢造物主吧,他给了您一颗高尚的心,能为这种痛苦熬煎的心,能去冥思苦想,探索崇高的东西,因为我们的住所在天上。” <37> 这正是陀思妥耶夫斯基力图表现的“人身上的人”,思想者的价值大于一般性的存在,这才算得上是真正的人。

陀思妥耶夫斯基长篇作品的结构布局和情节设计,普遍具有较强的戏剧色彩。其人物对话(包括与自己对话)的篇幅要大于人物行动的篇幅。人物也不像传记主人公那样得到线性的和历时性的说明和描写,相反,主要人物与其他人物共时性存在于同一空间之中,共蹈于一个舞台之上。而且,人物的生活经常会发生突变,作家把他们放在某种极富传奇性的转折点上,观察他们的举动和思想。

对此,巴赫金做过这样的分析:“陀思妥耶夫斯基总是要从一个人的内心矛盾中,引出两个人来,目的是把这一矛盾戏剧化,把它横展开来表现。这个特点还有一种外在表现,就是陀思妥耶夫斯基酷爱人物众多的场面,希望在一时一地汇集起最多的人物和主题,虽然常常违反实际上的真实情况;也就是说要在一瞬间集中尽可能多样性质的事物。也由于这一点,陀思妥耶夫斯基努力在小说中遵循戏剧的共时原则;又由于这一原因,才出现令人瞠目的情节剧变,‘旋风般的运动’,陀思妥耶夫斯基的流动感。” <38> 而陀思妥耶夫斯基之所以要这样做,并非是为了追求一种惊险效果,吸引读者,其最主要的原因在于,“惊险情节在陀思妥耶夫斯基那里,是同提出深刻而尖锐的问题结合在一起的。此外,它完完全全服务于思想:它把人摆到不寻常的环境里(这种环境能表现并引出惊险的情节),让这个人同别人在突然的不寻常的环境中相遇而发生冲突,其目的在于考验思想和思想的人,也就是‘人身上的人’ ” <39> 。

不过,在巴赫金看来,陀思妥耶夫斯基小说最富特色的是其“复调性”——多种声音共同出场,声音与声音之间是平等的,“不同的声音各自不同地唱着同一个题目” <40> ,形成多声部。巴赫金指出,这种复调性的对话形式与古希腊的苏格拉底对话和梅尼普体有着潜在的渊源关系。巴赫金对陀思妥耶夫斯基小说艺术特色的分析之透辟精彩,令后来者几乎无处置喙。

本节以《约伯记》为线索,探讨其多声部与陀思妥耶夫斯基小说中多声部的关系。《约伯记》中有三场对话,其中第一场对话对第二场对话具有推动作用,第二场对话又为第三场对话提供了评价的基础,其中最重要的是第二场对话。第一场与第三场对话中,都有一个无上的权威——上帝的声音,他是评判者和真理的掌握者,而与之对话的撒旦和约伯,无法与之处于同等的位置上。但在第二场里,情形则完全不同,这里没有谁是权威,没有人能裁决他人的言行,每个人都自认为掌握着真理,都希望他人听从自己的声音。

无论是提幔人以利法、书亚人比勒达、拿玛人琐法还是年轻人以利户,面对约伯的苦难和质疑,他们都争先恐后地说出自己的想法,说出自己对上帝的认识。在这里,人物的存在并无具体面目,而是以其思想和对思想的陈述而呈现,并在和他人的争辩和对话中展开。

类似地,在陀思妥耶夫斯基的小说中,人物之间的对话占据了小说的中心。在《罪与罚》中,拉思科里涅珂夫与波费利有三次重要的谈话,拉思科里涅珂夫与索尼亚有多次谈话,他还与拉如密亨、妹妹都丽亚交谈过;《群魔》中基里洛夫与斯塔夫罗金、彼得·韦尔霍文斯基有两次长谈,沙托夫与斯塔夫罗金谈话,疯女人玛丽娅·季莫费耶夫娜与沙托夫和“我”进行过谈话(其中还包含她与一位老修女的对话),希加廖夫等人在维尔金斯基家聚会上有过一次重要的对话,彼得与斯塔夫罗金在路上谈过一次,斯塔夫罗金以书信的方式与沙托夫的妹妹对话;《卡拉马佐夫兄弟》中佐西马长老、佩西神父、伊凡等在修道院里聚谈,佐西马长老临终前对教士们有一长篇训导,伊凡与斯麦尔佳科夫、与魔鬼(伊凡心中另一个自己)谈话,伊凡与阿辽沙有过多次谈话。此外,阿辽沙还分别与米卡、丽莎、格鲁申卡、卡捷琳娜、柯利亚进行过交谈等等。对话,在陀思妥耶夫斯基小说中占据了重要位置,记录声音中的声音(包括多人谈话、两人对话和人物内心中的冲突对话)是陀思妥耶夫斯基与其他独白型作家的不同之处。

《约伯记》最后,作为最终裁判的上帝出场,对众人的谈话进行了评析,指出了他所倾向的声音;而陀氏作为人物创造者,作为一个内心充满着激烈矛盾冲突的思想家,并未在小说中创造出一个终极裁判。相反他让人物发出自己的声音,但不做最终评判。这并不是说,他就没有真正属于自己的声音,只不过,在他看来,他的思想的声音不是唯一的,他的声音中也潜藏着矛盾的暗流。

巴赫金在分析陀思妥耶夫斯基的作品时指出:“陀思妥耶夫斯基擅长的,却正是描绘他人的思想,但又能保持其作为思想的全部价值;同时自己也保持一定的距离,不肯定他人的思想,更不把他人思想同已经表现出来的自己的思想观点融为一体。思想在他的作品中成为艺术描绘的对象,陀思妥耶夫斯基本人也便成了一个伟大的思想艺术家。” <41>

陀思妥耶夫斯基及其所创造的一系列人物,不仅在人类文学史上占据着一席之地,同时,他们在人类思想史上也有着独特而珍贵的价值。当21世纪由恐怖主义的战争拉开序幕,当民族与民族之间仍然以自己对正义的理解作为唯一标准来互相要求和指责时,陀思妥耶夫基斯的文学作品再一次展现了其预言的力量。

在以碎片化阅读为主流的今天,漫步于托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基的作品之林,无异于一次文学的朝圣之旅,旅途之漫长与沉重,需要读者投入全部的激情、虔诚与思考能力。因为这将是一场灵魂与灵魂的对话,容不得虚假、敷衍与叶公好龙式的热爱。

<1> 列夫·托尔斯泰,《童年 少年 青年》,谢素台译,人民文学出版社,1984年,第106页。

<2> 梅列日科夫斯基,《托尔斯泰与陀斯妥耶夫斯基》,杨德友译,辽宁教育出版社,2000年,第67页。

<3> 托尔斯泰,《托尔斯泰文学书简》,章其译,湖南人民出版社,1984年,第363页。

<4> 托尔斯泰小说系列,《克鲁采奏鸣曲·疯人日记》,草婴译,外文出版社/上海远东出版社,1997年,第159—171页。

<5> 托尔斯泰,《安娜·卡列尼娜》,周扬、 谢素台译,人民文学出版社,1981年,第512页。

<6> 托尔斯泰小说系列,《克鲁采奏鸣曲·疯人日记》,草婴译,第168页。

<7> 托尔斯泰,《安娜·卡列尼娜》,周扬 、谢素台译,第1150页。

<8> 托尔斯泰,《克鲁采奏鸣曲·疯人日记》,草婴译, 第168页。

<9> 亨利·吉福德,《托尔斯泰》,龚义、章建刚译,中国社会科学出版社,1989年,第14页。

<10> 托尔斯泰,《天国在你们心中·论生命》,李正荣 、王佳平译,上海三联书店,1988年,第94页。

<11> 同上,第247—248页。

<12> 同上,第88页。

<13>《路加福音》15:32。

<14> 尼·别尔嘉耶夫著,《俄罗斯思想》,雷永生、邱守娟译,北京三联书店,1995年,第194页。

<15> 肖巍,《基督教文化评论·第七辑·“光”:从象征到理性》,贵州人民出版社,1998年,第218页。

<16>《列夫·托尔斯泰文集1·哈吉穆拉特·哥萨克》,吉林人民出版社,1995年,第393页。

<17> 托尔斯泰,《战争与和平》,高植译,上海译文出版社,1981年,第1378—1379页。

<18> 同上,第1377页。

<19> 同上,第1380页。

<20> 别尔嘉耶夫,《创作·文化和艺术哲学》(两卷集),莫斯科艺术出版社,1994年(金亚娜笔译)。

<21> 列夫·舍斯托夫著,董友等译,《在约伯的天平上》,北京三联书店,1989年,第152页。

<22> 巴赫金,《陀思妥耶夫斯基诗学问题》,白春仁、顾亚铃译,北京三联书店,1988年,第29页。

<23> 同上。

<24> 陀思妥耶夫斯基,《卡拉马佐夫兄弟》,耿济之译,人民文学出版社,1981年,第437页。

<25> 同上,第365页。

<26> 同上,第437—438页。

<27> 同上,第438页。

<28> 转引自巴赫金,《陀思妥耶夫斯基诗学问题》,白春仁、顾亚铃译,第99—100页;亦参见格·米·弗里德连杰尔,《陀思妥耶夫斯基与世界文学》,施元译,上海译文出版社,1997年,第128页。

<29> 巴赫金著,《陀思妥耶夫斯基诗学问题》,白春仁、顾亚铃译,第129—130页。

<30> 陀思妥耶夫斯基,《卡拉马佐夫兄弟》,耿济之译,第112页。

<31> 同上,第110—112页。

<32> 巴赫金著,《陀思妥耶夫斯基诗学问题》,白春仁、顾亚铃译,第212页。

<33> 陀思妥耶夫斯基,《群魔》,南江译,人民文学出版社,1983年,第541页。

<34> 陀思妥耶夫斯基,《少年》,岳麟译,上海译文出版社,1985年,第184页。

<35> 陀思妥耶夫斯基,《罪与罚》,韦丛芜译,浙江人民出版社,1980年,第493—494页。

<36> 陀思妥耶夫斯基,《群魔》,第816页。

<37> 陀思妥耶夫斯基,《卡拉马佐夫兄弟》,耿济之译,第95页。此处选用巴赫金《陀思妥耶夫斯基诗学问题》有关段落的译文,见该书第131页。

<38> 巴赫金著,《陀思妥耶夫斯基诗学问题》,白春仁、顾亚铃译,第60页。

<39> 同上,第155页。

<40> 同上,第12页。

<41> 同上,第128页。

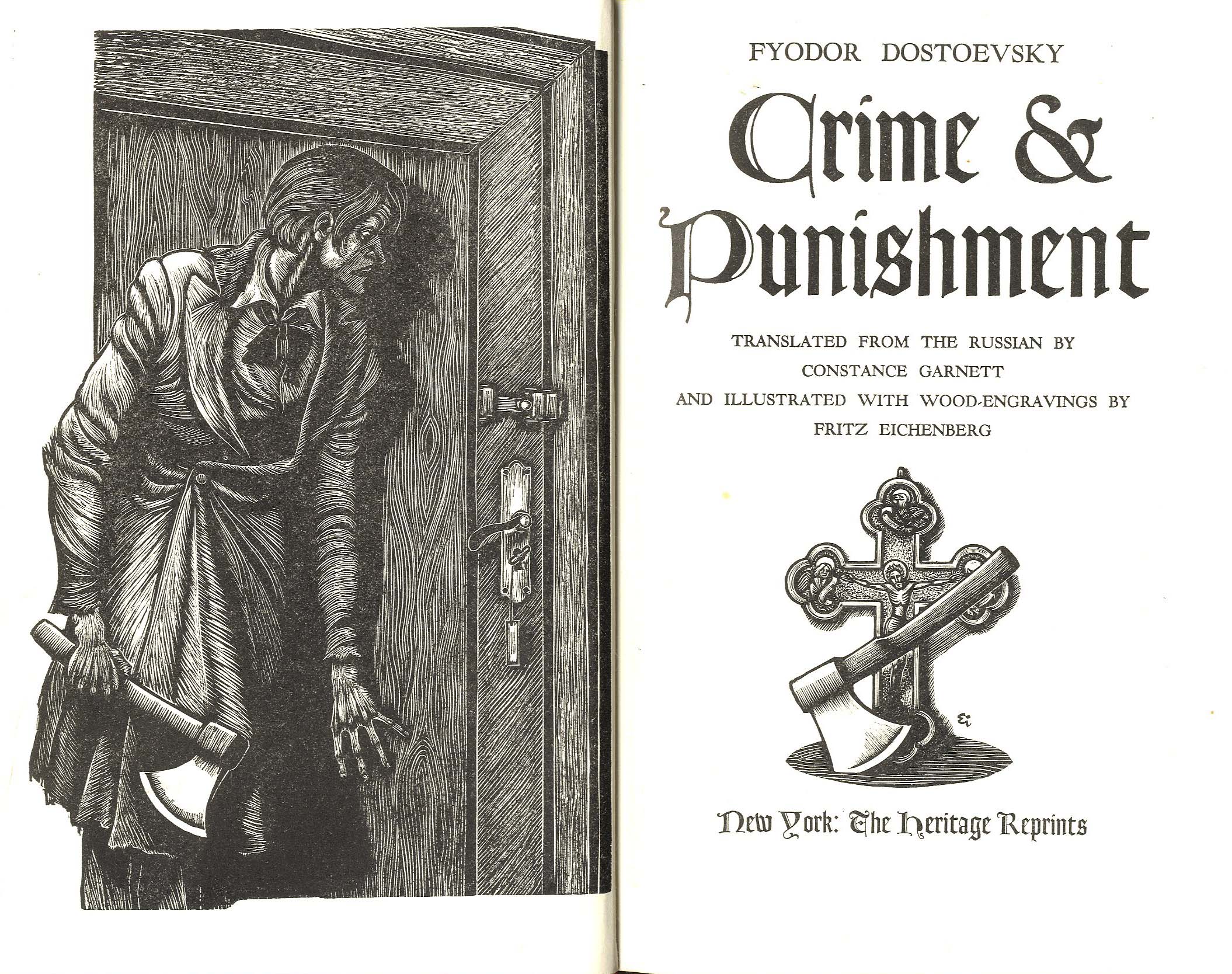

题图为纽约传统书局(Heritage Press)《罪与罚》康斯坦斯·加内特(Constance Garnett,1861—1946)英译本扉页及插图。插图作者是美籍德国犹太裔画家弗里茨·埃申博格(Fritz Eichenberg,1901—1990)。

此图来自:https://www.fulltable.com/vts/aoi/e/eichenberg/cp/SH934.jpg。

此文首发于《世代》第5期(2018年夏季号)。若有媒体或自媒体考虑转发《世代》文章,请通过微信(世代Kosmos)或电子邮件联系:kosmoseditor@gmail.com。

《世代》第5期主题是“文学”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

欢迎访问《世代》网站:www.kosmoschina.org。

发表回复