[题图:托马斯·默顿(Thomas Merton,1915—1968)正在做研究,此图来自http://www.mertoncenter.org/Poetry/griffin.jpg ]

编者按:此文系作者研究托马斯·默顿解读《庄子》的长篇论文之一部分。因选取的篇幅有限,不足以呈现作者完整的思考和论述,为了更好地理解默顿对《庄子》的解读进路,以及作者的相关论述,《世代》编辑部(以下简称“《世代》”)收到作者来稿后,曾就该文向作者书面提交四个问题请益。问题及作者答疑附在文末,发布前已得到作者确认。《世代》刊登此文,并不意味着认同作者的所有观点。

基督(福音)与文化的关系一直困扰着基督教的不同教派。至今为止,学界所能处理这一课题的方法路径和框架有限,或沿袭教父时期、中世纪讨论的恩典与自然的关系,或发扬宗教改革背景下荷兰改革宗亚伯拉罕・凯波尔(Abraham Kuyper,1837—1920)提出的上帝主权与领域主权的关系理论,强调文化自身的某种相对独立性,或采纳现代神学家理查德·尼布尔(Richard Niebuhr,1894—1962)概括的“基督教与文化之关系”的五种模式。那么,有没有一种新的处理基督(信仰)与文化的关系的模式呢?无疑,以天主教熙笃会(Cistercians)修士托马斯·默顿(Thomas Merton,1915—1968)对中国文化尤其对《庄子》的阅读和处理模式,让人耳目一新,值得借鉴。

默顿如何看待《庄子》中的启示,又如何处理福音与《庄子》的关系呢?

他突破了以往两种典型的解释《庄子》的范式:一是西方汉学中有宗教背景的译者往往采用比较宗教学或者护教学的角度去看待《庄子》,一是中国学者在注庄、解庄时通常采用的中国文化立场(或道或儒或释)。<1>默顿突破了这两种注庄、解庄的范式,他要从宇宙基督论的角度来看待庄子(约前369—前286)思想和文化中隐藏的基督的智慧,但这种隐藏的基督的智慧不是出自默顿赤裸裸的宣告,而是《庄子》文本本身所蕴含的,只不过长期以来,它没有被西方学者充分发现而已。默顿在《庄子之道》(the Way of Chuang Tzu)一书的前言“写给读者的信”中提到,他无意把庄子夸大为“基督徒”,也不必在他的神秘的道之描述中寻找某种神学的可能雏形(possible rudiments of theology),也不需要为庄子辩护,他喜欢庄子的原因就是庄子是他自己。<2>

[插图1:托马斯·默顿,《庄子之道》英文版封面

(Thomas Merton,The Way of Chuang Tzu,New York:New Direction,1965)此图来自https://archive.org/details/wayofchuangtzu00mert]

默顿曾在《基督教文化需要东方智慧》一文中,批评了西方宗教和文化的中心主义,认为后者阅读亚洲宗教文化的方式需要改变。因为这是一种竞争性的阅读视角,使用的是比较宗教学和护教学的方法,往往是概念分析性的,难以用欣赏和体验的方式去认同亚洲宗教文化中有从上帝而来的启示和智慧。“当然,它们属于自然的秩序,但必然与超自然智慧自身有着深度的密切联系。如果能正确地理解和欣赏它们,那么毫无疑问,它们也许能够引导我们更深更明智地理解我们自身壮丽的神秘传统。”1961年4月 28日,默顿在给《默观的种子》(Seeds of Contemplation)韩文版译者约瑟夫·崔雄(Joseph Tjo Tchel-oung)的信中,提到他对基督与其他宗教和文化关系的理解:“基督教,如中国的吴经熊博士所深刻观察到的,是‘超越东西方的’。基督是所有宗教和哲学潜在的渴望和愿望之实现。人们必须超越所有这些趋向他:然而在他里面,人们发现了所有其他宗教中的良善和真实。”<3>默顿认为基督教的核心是“宇宙性”和“大公性”,该是基督教应用这种能力与其他宗教文化进行对话的时候了。默顿本人在阅读和理解中国文化时也是贯穿这一思路的。

默顿在1961年1月发行的天主教期刊《禧年》(Jubilee)中,发表《中国古典思想》(“Classic Chinese Thought”)一文。华人天主教学者薛光前(1910—1978)高度肯定默顿解读中国文化的思路,认同中国文化中有上帝的启示和智慧,他在1961年5月3日给默顿的信中说:“施洗约翰是耶稣的开路先锋,那么其他文化呢?正如瓜尔迪尼先生(Msgr. Guardini)所说,基督也许还有其他的开路先锋。这些开路先锋包括在古典轴心时期的苏格拉底,以及在东方宗教认知中谈论终极话语的佛陀,孔子、老子、孟子、庄子以及其他的(圣贤)又如何呢?他们难道不是在耶稣基督道成肉身之前在人心中播下“道的种子”的使者吗?我们知道他们的知识是不足的,这一不足凸显了启示的必要性。您在《禧年》发表的优秀文章已指出了这一点。我真诚希望您在促进东西方之间实现真正可能的融合方面继续努力。”<4>

默顿的《庄子之道》,正是薛光前博士所说的从宇宙基督论和智慧基督论角度实现东西方之间真正可能融合的一个有力例证。默顿要在《庄子》中挖掘所隐含的智慧,并认为这一智慧也适合西方人和西方基督教文化。他于1961至1965年读庄、注庄的过程中正是朝此方向努力。在《庄子之道》的前言“写给读者的信”中,默顿指出这本书是他“五年来阅读、研究、注解、默想(庄子)的结果”,是“对庄子的模仿(imitations),或者准确说是对特别吸引他的典型段落的自由解读”。默顿为自己这种自由的解读作了辩护,认为所有对庄子的翻译在很大程度上都是猜测(guessing),“这些猜测不仅反映出他们的汉学水平,也反映出他们对神秘之道(the mysterious“way”)的理解。大约2500年前,一位亚洲的写作大师(Master)对这一神秘之道作了描述。”<5>

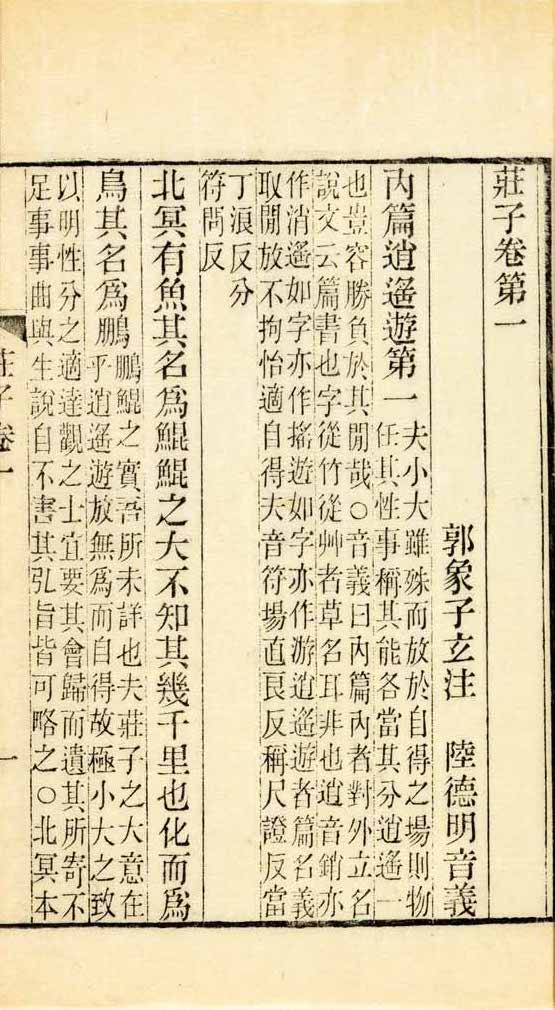

默顿承认自己几乎不懂中文,显然不是一位合格的译者。因此,他对《庄子》的翻译不是忠于原文,而是带着个人化的、精神性的诠释。但就是这种带着个人化的、精神性的诠释,反而让他不被所参考的两个英译本、一个法译本和一个德译本的字面含义所束缚,而是探寻庄子文章背后的智慧世界。<6>

他在1961年4月1日写给吴经熊(1899—1986)的信中,提到《庄子》中的“真光”:“确实,庄子准备好了‘真光’,该真光在基督的复活里照亮。庄子的智慧需要复活,因为复活超越所有道德准则和道德理论,在灵性里它是一种全新的生活。”<7>译本基本完成后,默顿在1965年6月9日写给英国友人埃塔·格利克(Etta Gullick)的信中,总结了他对庄子以及他从事《庄子》翻译的基本看法:“我(同样)把几个《庄子》译本放进去(寄给你),我仅依靠各个译本的比较和我自身的猜测从事庄子研究。庄子在很多方面处于正确的轨道上——虽然没有神学深度,这神学深度要来自真信仰——但他仍旧抓住了事物的本性(nature),在沉默中朝向上帝。”<8>这是默顿思想中伟大的地方。

[插图2:《庄子十卷》之第一卷,(晋)郭象注、(唐)陆德明音义,二十二子覆明世德堂本。此图来自东京大学东洋文化研究所所藏汉籍目录http://kanseki.ioc.u-tokyo.ac.jp/ttsweb/hb_new/C/C66/C6664500_photo.html]

默顿去世距今已50多年,当今世界各种宗教依然各自为政,世界依然充满隔阂和相互对立。默顿在他那个时代已经成为宗教和文化领域内摈除差异与对立、消除宗教和文化间隔阂的思想先行者和积极行动者,正如他自己所领悟的,“矛盾恰恰就在于我们不能以我们所乐意的其他方式获得创造力(那样矛盾将不存在。)”<9>这种创造力体现为他不是从救赎论而是先从创造论意义上肯定了万物在基督里的一,以及万物受造时所隐藏的基督的智慧,“因为上帝的爱就像一条河流在神圣实体(Divine Substance)的深处涌现,并且通过他的创造不止息地流动,让万物充满生命、美善和力量。”<10>“接受一个人在宇宙中——首先在所有受造物中,其次在整个救赎计划中”。 <11>默顿的思想对我们今天进行不同宗教和文化间的对话依然有参考价值。

* 题目为编者所加,原题为“如何阅读文化中的启示:以默顿接受《庄子》为例”。

<1>中国古代的学者研究庄子基本采用中国文化阅读的进路。20世纪的庄子研究专家虽然不乏有人采用西方哲学思想来读庄,但很大一部分还是用中国文化阅读庄子的进路。参见拙文《二十世纪<庄子>研究的回顾与反思》,载《文艺理论研究》2003年第2期。

<2> Thomas Merton, “A Note to the Reader”, in the Way of Chuang Tzu(New York: New Direction, 1965), 10.

<3> The Road to Joy: The letters of Thomas Merton to New and Old Friends, Selected and edited by Robert E. Daggy(San Diego: Harcourt Brace Jovanovich Publishing Company, 1993), 319.

<4>参看薛光前博士1961年5月3日写给默顿的信,托马斯默顿中心(Thomas Merton Center at Bellarmine University)藏,网址http://www.merton.org/Research/Correspondence/y1.aspx?id=1844。

<5> Thomas Merton, “A Note to the Reader”,9.

<6>这四个译本在《庄子之道》的参考文献中有罗列,见Thomas Merton, the Way of Chuang Tzu,158。

<7>请参见默顿1961年4月1号写给吴经熊的信,托马斯默顿中心藏,网址http://www.merton.org/Research/Correspondence/y1.aspx?id=2171。亦参见Merton & The Tao,edited by Cristóbal Serrán-Pagán Fuentes(Louisville:Fons Vitae,2013),185。

<8> The Hidden Ground of Love: Letters on Religious Experience and Social Concerns, selected and edited by William H. Shannon(New York: Harcourt, 1993),370.

<9>托马斯·莫顿,《学习一门爱的语言:与托马斯·莫顿相伴365日》,任珊译,华东师范大学出版社,2012年,第14页。

<10> Thomas Merton, New Seeds of Contemplation(New York: New Directions, 1972),266.

<11>托马斯莫顿,《学习一门爱的语言:与托马斯·莫顿相伴365日》,任珊译,第140页。

作者答疑:

《世代》:您在一次访谈中曾回忆早年撰写关于庄子美学的博士论文时,决定体验用宗教而不是美学来“克服和穿越虚无的人生”,由此深入了解了基督信仰并最终信主。可否谈谈在研究庄子美学的过程中,基督信仰的视角带给您哪些启发?

包兆会:我在写庄子美学的博士论文时,感受到了庄子的虚无意识。庄子感慨人生的不完美和无常,想超越它们,途径就是通过一种自我境界的提升,来超越它们外在的差异和区别,从而在美学中获得天地与我并生,万物与我合一的境界。

为了把博士论文写得更好,我希望在克服虚无意识和人生无常方面,有不同于庄子的视角,这样才能以更大视域来审视庄子精神世界的内在逻辑及其出路。当时我注意到丹麦哲学家、神学家祈克果(Soren Aabye Kierkegaard,1813—1855)(编按:或译作克尔凯郭尔)提到的三种人生方式中审美生活方式的局限性。祈克果提倡宗教的生活方式以及以宗教对虚无的克服。所以,我在写博士论文的过程中,开始怀着好奇心去了解一些信仰活动,也想弄清楚信仰在克服虚无方面究竟有怎样的果效。

我看到,庄子的审美逍遥固然在某一瞬间或时段让你在审美活动中忘己,也忘掉世俗世界,但你在审美活动结束后,最终还是要回到这个世俗世界中来的。所以,用艺术审美拯救自己,往往导致更大的绝望,历史上艺术家群体自杀率相对较高就是一个证明。而且,在审美世界中你可以忘掉自己沉重的肉身,但回到现实中,你那沉重的肉身依旧存在。所以,用审美克服虚无有其局限性,而基督信仰在处理理想的世界(天国)时,始终不忘记、不脱离现实世界,也不忘记你有一个沉重的肉身。

从这个意义上,审美追求的更多是一种超越,而基督信仰更多是一种穿越。超越是通过与对象保持距离、越过世界和肉身走向理想高度。而穿越是穿过世界和肉身的局限,不被世界和肉身的法则所束缚,但同时又带着世界的不完美和肉身的脆弱,在尘世中以天国的法则来指导生活。

《世代》:您在这篇文章中指出默顿对《庄子》的解读与其他两种解读范式不同,可以归为第三种解读模式。请问这种模式与其他两种模式的区别是什么,主要特点是什么?

包兆会:在《庄子》的解释学传统中,主要存在两种解读《庄子》的范式,一是以中国文化为本位的诠释方式,无论是以老解庄、以儒解庄、以释解庄还是以庄解庄,基本上都是在中国传统文化的框架内解释庄子;另一种解释模式以西方文化为中心,从民国时期郎擎霄的《庄子学案》作为一种代表性的西学解庄开始,至当代,学界中用西学解庄不绝如缕。《庄子》也成了不同时期西学思潮在中国的一个注脚,包括成为基督教的一个注脚,读庄最终都是为了显明西学的优越。而默顿用宇宙基督论和智慧基督论角度去解读《庄子》时,尽可能避免一开始陷入中西比较、古今之辩。他更强调一种平等的对话,这种平等对话的思想基础来自于基督教的创造论,即上帝在创造这个世界,包括创造东方人和西方人时,都把某种智慧和恩典放在万物和人类中,因为基督是宇宙的基督,基督在创造万物时是带着智慧的。

有关上帝创造时的智慧之探讨,在东正教中是一个很重要的主题,在大公教会早期的东方希腊教父中也有很多相关论述,但新教就这方面的探讨很少。默顿就吸收了天主教早期的东方希腊教父和东正教思想,认为万物都渴望回归基督,基督在创造万物时也把智慧放入其中,所以在庄子身上,我们可以看到一种与信仰有点密切关联的智慧,可称之为来自上帝的普遍恩典和普遍启示在中国文化中的体现。

《世代》:默顿显然区分了一般启示和特殊启示,在他看来,庄子思想和文化中隐藏的一般启示,也就是“基督的智慧”,有哪些方面揭示了事物的“本性”,可以引导人朝向上帝?

包兆会:在默顿看来,庄子思想和文化中确实隐藏着一般启示,需要用心分别和揭示。他把庄子比作一位师傅(Master),这个师傅尤如沙漠教父特别是禅宗禅师,教导你怎样摆脱短暂的现世利益,提升并纯化自己的精神。对庄子来说,他不认识耶稣基督,但在他的作品中,他尽可能保护和遵循自己天性中的某种自发性,这种天性中的自发性是耶稣基督在创世时放在人里面的——它牵引着你渴望“天堂”,渴望永恒,渴望过更美好的生活,这种渴望没有被亚当的堕落完全消灭。在默顿看来,庄子始终在追求自己的精神纯化,这是值得肯定的。为了追求自己精神的纯化,他过着一种贫穷的生活,而且他选择了独处——一种孤独的生活方式。默顿这样诠释这种独处生活的意义和价值:“我在孤独里寻求的不是幸福或成就,而是生命。”这些都帮助庄子不断朝向某种神圣,朝向他未知的上帝。

《世代》:默顿一方面承认《庄子》中有上帝的一般启示和智慧,另一方面又指出庄子作品缺乏神学深度,因为“神学深度需要来自真信仰”,显然这是认信基督信仰者的阅读视角。您认为这样的阅读视角在进行宗教和文化对话时可能会遇到哪些问题并如何回应?

包兆会:默顿这种阅读《庄子》的方式已尽可能贴近《庄子》文本中所蕴涵的智慧部分,他不需要拔高它,也不要否定它,这种智慧是从神来的普遍恩典和普遍启示,值得肯定。但他也不得不承认,《庄子》在智慧寻求方面有其局限性,即庄子本人没有特殊启示的光照,不知道真光从哪里来,也没法与真光互动,所以在他那里,“道”是晦暗不明的。在庄子那个时代,他是凭着人的天性禀赋和相较于他人还保留得较好的清澈视野,依稀辨认出朝精神纯化努力的方向,在堕落的时代努力朝向某一神圣。

一个认信的基督徒与一个未认信的教外人士在谈论上帝时,肯定存在认识论方面的断裂,因为对一个未信的教外人士来说,他不认识上帝,也不相信上帝的存在。所以两者在进行宗教和文化对话时往往不欢而散,因为双方对话不在同一认识论的层面上。但如果换个角度,双方不是从认识论角度进行诸文化和宗教的格义,借此争论彼此的高下与是非,而是首先从本体论角度看待彼此,即在各自的文化和宗教里都有某种普遍恩典和启示,从而抱着一种开放的心态,向对方的文化和宗教学习。换句话说,这是对话而不是独白。独白是已预设好结论的,来这里就是向对方宣告自己的观点,而且往往是很强势的;但对话不是。对话是敞开式的,把对方视为上帝给你的一个礼物,所以最终能谈出什么结果连自己也不知道。最终谈论的结果要看双方互动和敞开的效果,而且最终谈论的结果对双方都是有所裨益和启发的。在此基础上,双方对话可以进一步往深入方向发展。基督徒可以指出,由于存在着结构性和自身难以克服的漏洞,对方的思想体系不能有效回应自身提出的问题,所以需要进一步开放或引入新元素。

加拿大哲学家查尔斯•泰勒(Charles Taylor)在《一种大公教的现代性?》(A Catholic Modernity?)一文中,就提倡这种对话的思路。他认为基督教在与其他文化和宗教的对话过程中,不宜采取二元对立、对抗的方式。对话者应先进入其他宗教和文化的内部,弄懂它们的内在结构、纹路和逻辑,然后指出这种体系内在的结构性缺陷,从而促使对方作出改变。当然,这对于对话者而言专业知识方面的要求比较高,也需要双方保持耐心,但避免了以简单粗暴的方式对待彼此认信的宗教和文化。

此文首发于《世代》第10期(2020年春季号)。

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(世代Kosmos)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第10期主题是“基督教世界观”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(世代Kosmos);网站(www.kosmoschina.org)。

发表回复