引言

在讨论罗马帝国针对基督徒的迫害时,多数学者认为德西乌斯 (Decius,约201—251)在公元249年的敕令代表着一个转折点。它标志着尼禄(Nero,37—68)之后长久的相对和平逐渐褪去,取而代之的是全帝国范围的对基督徒的迫害。在此之前,针对基督徒的法令虽不乏先例,但从未使用宗教测验来衡量个人在政治上忠诚与否。第一个由中央起草,具有法律效力,并影响到整个帝国的基督徒群体,德西乌斯的敕令拉开了罗马帝国普遍迫害基督徒的序幕。

本文第一部分旨在分析此一政策变化背后的政治动机。第二部分则通过迦太基的西普里安(Cyprian of Carthage,约200—258)并他的见证,勾勒出敕令对当时信仰群体的冲击以及教会的回应。总的来说,尽管基督徒并非其唯一目标,该敕令依旧捕捉到基督徒对罗马政治大一统的潜在挑战。另一方面,教会领袖如西普里安则为此经历了漫长而激烈的斗争。从中我们不仅看到教会建造的重要性,更加目睹了人的脆弱和教会分裂带来的长久伤害。

德西乌斯的迫害

1,逼迫升级

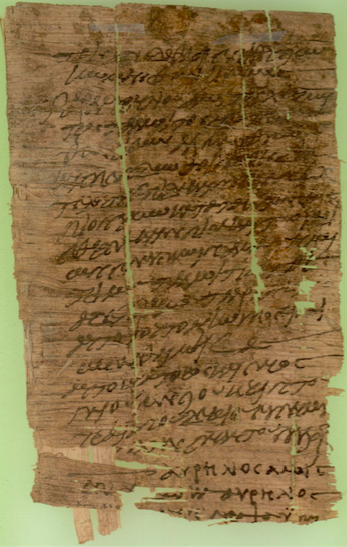

在德西乌斯的迫害之前,虽说针对基督徒的打砸抢烧并非罕见,但此种暴力事件主要取决于当地情况和地方总督,总的来说只是间或发生。公元249年末,这一切却随着德西乌斯在加冕为罗马皇帝之后的一封敕令而彻底改变。不幸的是,这个搅动帝国风云的敕令已经在历史上遗失了。若要了解该敕令的内容,我们就必须从两个主要线索倒推。一是所谓的“证书”(libelli),就是在埃及出土,给遵照敕令向帝国认可的神祇或皇帝献祭之人的证明。二是同时代基督徒的目击见证,其中最重要的就是迦太基主教西普里安的书信(写于他躲避迫害的那段时间)和他另外两个专题论述:《论背道》(On the Lapsed or De Lapsis)和 《论教会合一》(The Unity of Catholic Church or De Ecclesiae Catholicae Unitate)。

通过考古发掘和文字鉴定,我们发现宗教忠诚是所有现存证书的核心主题。首先,当事人需要公开证实他这一生都是谨守献祭的良民,之后在地方专员的监督下,依敕令要求献上供品。这些地方专员大多是由地方法庭选出的政府或宗教官员,对不服从者除了监禁之外并没有太多的惩罚权。但若转到总督面前,拒绝献祭的后果就会十分严重:或流放或没收财产,或拷打乃至死亡。

西普里安则提到迫害后期的可怕情形。那些拒绝献祭的认信者遭受了长时间的折磨拷问,为的是摧毁他们的精神。有时就连那些已经背道的也会遭到反复测验。罗马城内的逼迫从一开始就尤为惨烈:罗马主教法比安(Fabian,约200—250)在250年初就成为第一批殉道者中的一员,其后继者络绎不绝。虽然我们不清楚帝国在执行上的细节,但这份敕令毫无疑问是具有普遍效力的。至少在亚历山大,居民们是被召到广场上然后逐个点名来完成祭祀。那些缺席这一公共典礼的人则会被治安官特别关照。若经查发现没有证书,他们就会被带到总督面前做进一步询问。

2,敕令是否专门针对基督徒?

传统上来说,人们认为德西乌斯的敕令有一个具体而直接的目的,那就是迫害基督徒。但近些年颇有学者反对,认为基督徒根本不在敕令的政策视野之中。他们常引在埃及发现的证书作为证据,因为在现存的46个证书上,并没有发现能直接证明或证伪基督徒身份的东西。其中反倒有一个叫做奥瑞丽雅·阿莫娜斯(Aurelia Ammonous)的持有者,自称是埃及鳄鱼神(Petesouchos)的女祭司。在有些学者看来,这恰好说明了该敕令不是专门针对基督徒的。但把罗马众教包含在内并不等于把基督徒排除在考虑之外。应该说,这恰好说明了敕令被执行的普遍性,而从帝国众多地方而来的回馈—埃及、罗马、北非、安提阿—也证明了这一点。

依照优西比乌(Eusebius,约260/265—339/340)叙述的教会传统,事情的源头是德西乌斯对他前任皇帝阿拉伯人菲利普(Philip the Arab,约204—249)的敌意。虽然菲利普本人并不一定像传统所说的那样就是基督徒,但在他治下帝国对基督徒应是颇为优容,不然这样的传统也难以存留。而且他和他妻子也确与奥利金(Origen,约184—约253)有过书信往来。这其实也不算新事。菲利普的前任皇帝亚历山大·塞维鲁(Severus Alexander,约207—235)主政时期,基督徒在帝国政府就不乏高官显贵。换句话说,德西乌斯很可能知道前任皇帝的宗教倾向,和基督徒在帝国中央的存在。换句话说,传统虽有可疑之处,但并非毫无价值。

很难相信帝国首脑在三世纪不知道这群“基督派”和他们的“奇异”做法。早在百多年前,小普林尼(Pliny the Younger,61—约113)和图拉真皇帝(Trajan, 53—117)的书信便说明当时罗马人已经知道基督徒是不拜罗马神祇和皇帝的。再考虑到教会在这次迫害中所受到的冲击,基督教中心地区的主教在很短的时间就内殉道或逃离,我们很难想象敕令在形成期间没有把压制基督徒作为目标之一。西普里安就记录说,在敕令颁布后不久,德西乌斯就为此亲自审讯了一位基督徒认信者。这样看来,德西乌斯敕令的主要目的,是通过强行恢复传统祭祀来在全帝国范围内加强宗教凝聚力。而基督徒就是被强行统一的重要对象。

但德西乌斯为什么要恢复罗马传统宗教呢?在这个问题上,还没有直接有力的答案。从现存德西乌斯时期的硬币和碑文来看,我们无法确定德西乌斯的宗教背景和倾向。他甚至没有在钱币上加注“大祭司”(Pontifex Maximus)这一罗马皇帝惯有的头衔。不过,敕令的推行时间之长(至少从当年一月到七月),要求之精细(执行到个人)和特别设计的实施机制(要求持有证明),都说明此次事件超出了往昔普通的宗教庆典。在那以前,某一位皇帝继位之后的例行庆祝以及比如卡拉卡拉皇帝(Caracalla,188—217)拓展公民权敕令都被叫做“感恩献祭”(supplicatio)。

进一步,我们可以从帝国政府运作的层面来理解该敕令。如果将之与帝国其他的行政手段相比较,比如说人口统计和税收,相同之处就出现了。简言之,两者都是地方执行中央决策的政令,都在地方设有相关官员负责监督,强调当事人服从的一惯性,并且都通过发给当事人回执作为服从帝国的证明。更有意思的是,登记人口的证明和献祭证明都可以由家主替整户人家执行领取,而且两者都含有记录人体特征的信息以方便识别。虽然献祭证明并不能在所有方面与人口和税收文件一一对应,但相通的一点就是帝国正在通过扎实的行政系统介入到公民的生活当中。不同的是,这一次帝国的出击已不限于公民的人力和财力,而涉及他们对于传统宗教的忠诚与否。

3,不仅是宗教政策的收紧

在分析敕令的形式之余,我们也需要关注敕令的内容,即德西乌斯为什么要突然收紧之前较为宽松的宗教政策。该敕令所表达的,不仅仅是一个宗教政策的转变。

传统的解释,是刚登基的新皇帝想要通过这种戏剧性十足的献祭命令来博取神的庇护。这一传统论据有其可信之处。多数学者在解释“罗马人为什么迫害基督徒”时都指向了一个根本问题(尤其在公元三世纪),就是传统罗马宗教在社会和政治上的特殊重要性。对罗马帝国的公众来说,想要解决当下的困难就意味着需要向祖先的神寻求庇护。而忽视这些传统神祇的代价就是帝国和城市丧失保护。这种真实的恐惧一直持续到奥古斯丁(Augustine of Hippo,354—430)写《上帝之城》(De civitate Dei contra paganos)。英国历史学家巴内斯(T. D. Barnes)早在1968年就明确指出,罗马法的根源就是罗马人所谓“先祖的习俗”(mos maiorum)。也就是说,针对基督徒的迫害其根源并不在罗马法律而是罗马人的态度。

从图拉真到德西乌斯,帝国统治的思想基础在逐渐变化。到公元三世纪,传统上对元老院(Senatus)的倚重已成昨日黄花,希腊化传统中神的庇佑成为皇帝合法性硕果仅存的支柱。这也使得帝国在面对其他可能的威胁(比如基督教)时,愈发倚重后者,人为地在政治上定义出一种统一,而这种统一只能通过严格遵守传统罗马宗教和参与献祭来表达。这就成了一种循环:政治情况越危急,帝国就越迫切地想通过统一思想来达成共识与和谐。但具有讽刺意味的是,如此推行统一却带来了帝国最想避免的危险,就是内部分裂和政治暴乱。不断的内乱、反叛和战争削弱了帝国的统治架构。随之而来的疾病、社会和经济的混乱造成了更大范围的创伤,严重降低了帝国的士气。罗马帝国在公元三世纪几近崩溃,那段时期也被称作“三世纪危机”。

大范围罗马化的进程也在三世纪初见端倪。上文提到的卡拉卡拉皇帝在212年颁布的《安东尼努斯敕令》(Constitutio Antoniniana)赋予帝国内每一个出身自由之人以罗马公民权。这一过程也是罗马化的过程,即将帝国的居民拢在“罗马”这一政治文化定义中。这样一来,罗马的神祇也就成了所有人的神。居民在日常生活中当然可以按照地方习惯来拜神,但规定什么才是正常或合法宗教的权力则操于帝国之手。德西乌斯的敕令就是帝国政府为其公民制造的宗教责任。由此一来,政府对献祭的核准实际上融合了不同的地方教派并使之政治化,成为加入“罗马俱乐部”的会员凭证。

从政治意识形态的角度来看,三世纪中期的混乱进一步催化了帝国传统中治乱兴替的历史观,和其在政治现实中所带来的影响。古罗马历史学家卡西乌斯·狄奥(Cassius Dio,约155—235)就认为罗马皇帝康茂德(Commodus,161—192)的死标志着帝国从黄金时代跌入铁与锈的时代。与我们现今那种启蒙后机械的世界观不同,当时的人们不只是把兴替归结于昏君乱政和统治体制的僵化。在帝国的那种近乎末世论(eschatology)的历史观看来,帝国兴衰的起因与结局都带有超人的因素。如同期盼弥赛亚一般,危机中的帝国也在期盼一位新的奥古斯都从断壁残垣中兴起,带领帝国重归黄金时代。于是,觊觎皇位的各路军阀如过江之鲫,个个认为自己被命运选中,即将带领帝国重回梦想。

为了在日趋激烈的政治和军事危机中恢复罗马昔日的荣光,德西乌斯的尝试带有政治和宗教的双重意味。一方面,谋求神的庇护以解决宗教和帝国的分裂问题,这种做法旨在回应帝国衰落那形而上的层面;但这同时也是一个政治家在那种情景下推行政策的精明有效的包装。基督徒或许不是德西乌斯的唯一目标,但制定这样一个宗教标准就意味着惩罚不遵从者,使之在政治和宗教两方面都显得不忠。事实上,基督徒所一贯拒绝的,在帝国看来正是社会和宇宙秩序的核心部分。于是抵抗滋生怀疑,坚持则引发更大范围的压制。数十年后在戴克里先(Diocletian,约244—312)治下,特别针对基督徒也更加酷烈的迫害就不难预见了。

人口证据也凸显出公元三世纪在基督教发展中的重要性。与图拉真时代相比,一个三世纪的罗马治安官有更大的可能在法庭上遇到执拗的基督徒。学者们近期的估计告诉我们,早期基督徒人数大规模增长是在三世纪。即便只能使用粗略的数量级来衡量、估算,我们依旧能看出,在公元100-200年间基督徒数量对于帝国来说在统计上不具有显著性。这也使得全国性的逼迫变得不太可能。基督徒在绝对数量上的增长是在三世纪达到最快,重要性也日渐凸显。有学者估计,这一百年间帝国内的基督徒从约20万增长到约6百万。

有学者则用历史上的一些材料,例如墓碑和石刻,构建出从公元40年到350年的基督徒增长模型。与上述相符,在这个模型中,公元180年的基督徒可能只占帝国人口的0.2%。到公元250年,这个数字增长了十倍,达到约2%。而一条稳定的增长曲线从225年左右就开始,到后半世纪则进一步加速。

虽然2%看上去不是一个很高的比例,但我们要知道,从保罗的宣教旅程开始,早期基督教就是一个压倒性的城镇运动。而基督徒在最初几个世纪的人口增长则更是集中在城镇。比如,公元100年所有人口达到3万的31座罗马城镇中,有74%(即23座)的城镇在公元180年前就拥有确切记载的基督徒社区了。到公元250年,帝国首都罗马约有17%的人口是基督徒。类似的城镇偏重对基督徒群体来说意味着更高的公共可见度,和随之而来的冲击和影响。随着一个有组织的城镇群体不断在社区内成长,其动员能力和在地方事务上的话语权也自然会有所不同。最终,基督徒群体不断增长的人数和有效性,势必与传统罗马势力形成冲突。曾经的芥菜种,如今已长成为不容忽视的身量。

西普里安的见证

1,漫漫长夜

公元250年,当迫害的大幕拉开时,承平已久的教会对此毫无预备。基督徒虽然对敌意、怀疑甚至暴乱并不陌生,但这是他们第一次面对全国范围的系统迫害。同时,教会本身在昔日的和平中也日渐松懈。迦太基的教会就受困于道德滑坡。在先前逼迫中所学到的功课早已不敌这世上的财富和风尚。

依照西普里安的记载,此次逼迫给教会和会众带来了灾难性的冲击。他将之形容为“惊恐而黑暗的漫漫长夜”。以西普里安在内的一些主教和祭司都逃往沙漠中避难,流亡途中有很多平信徒跟随。而在那些留下的基督徒中,殉道者和认信者寥寥无几。审讯者特意连续不断地对不顺从的基督徒刑讯拷打,目的不在于制造殉道者,而是为了消磨认信者的精神,好让他们屈服献祭。到250年四月,迫害进行到三分之一,有大约20位基督徒殉道,大多死于监狱中的饥饿。

相比之下,迦太基绝大多数的基督徒身穿献祭的礼服出现在祭坛前,当众背诵弃绝基督信仰的誓词。除了人数众多,背道者遵从帝国敕令的积极态度也使西普里安感到迷惑和震惊。未及被捕或审讯,他们就已经急匆匆地要求被允许去献祭。于是一家一家的基督徒手持鲜花、牺牲、香烛向祭坛走去,其中不乏小孩和婴儿。他们似乎也和非基督徒的邻居一样,相信传统罗马献祭可以将他们从乱世中救拔出来,消解灾祸,重造和平。其中亦不乏主教和祭司带领全体会众遵照敕令献祭。因为到场人数众多,广场上的献祭仪式往往到深夜还灯火通明。

总而言之,多数基督徒都尝试用各种方法来遵行帝国的要求。从现存的证书来看,通常无需一整家人去监察官面前献祭。这可能是因为地方执行不严,也有可能是因为行贿。不管怎样,有些家庭会派出一人献祭,然后为整户人家领取证书。还有些人委托朋友或下属去带取印有他们名字的证书。在这些人看来,欺骗帝国是避免拜偶像和对基督不忠的一个办法。特土良(Tertullian,约155—约240)就曾批评迦太基的基督徒将贿赂帝国官员这一做法常态化。他们虽然自己不言誓,但会照样签署以罗马神祇之名草拟的商业合同。在西普里安看来,所有这些做法,不管是通过献祭还是欺骗获得证书,都已经在事实上与教会断绝了联结。

2,严厉的西普里安与背道者

流亡的主教在悲伤之际却也不得不开始处理眼前紧迫的问题,那就是该如何对待背道者。传统上讲,北非的教会要求所有受洗的基督徒在犯有大罪——如谋杀、通奸、背教——之后,必须与教会隔离并处在长期忏悔当中。但这一次,因德西乌斯迫害而产生的大批背道者数量实在空前,以至于很多人觉得法不责众,教会必须妥协并重新收录这批人。因此,当迦太基的教会坚持要求悔改时,很多背道者以行动表示反抗。一些仍在狱中的认信者也和教会的长老合作,在迫害尚未结束之时就开始重新收录背道者。

宽松派的这种做法也不是完全没有根据。他们实际上是在宣称殉道者的代求有特殊力量。殉道者在初期教会内享有崇高的地位,特土良就认为他们的血给了殉道者第二次洗礼。对宽松派而言,理想的情景是一个尚在狱中的认信者将“和解证书”(libelli pacis)交给悔改的背道者;一旦前者殉道,就能在神面前为背道者代求,成功为其背教赢得赦免。

而现实中的实际操作却完全是一地鸡毛。因为需求奇高,大多数“平安证书”不过寥寥数语,内容和描述还不如帝国官方的证书详尽。这又很快就成了一门批发生意。一些认信者在没有殉道的威胁下,并不介意下发空头支票,收到的人可以在其上任意填写姓名。一些幸存的认信者甚至以他们殉道者狱友的名义,下发此类空头支票。

不是凭借悔改而是另一种证书就让背道者重归教会,这样的发展令西普里安感到心惊。在他看来,如此重新入会对当事人毫无价值,对施与者来说也是一种傲慢。不论该种证书有何等力量或权柄,每个基督徒在末日审判时都需要为自己的言行交账。对西普里安来说,施与者可能恰恰剥夺了背道者所最需要的,就是在忧伤悔改中寻求神的赦免,而不是另一个所谓证书。

西普里安认为,教会领袖应该要像医生一样。他们应该为了会众真正的医治而采取必要的措施,即便这些措施很严厉。如果贪财是背教的原因,而重新收录当事人时却没有做任何改正,这就对当事人无益,也对神不敬。虽然西普里安对那些濒死的背道者宽大为怀,同意他们重归教会,但他坚持要求其他背道者耐心等待神恢复教会的秩序。等迫害过后,再召开公会议来决定到底应该如何恢复悔改之人的会友身份。

但如此安排显然不足以平息反对者的坚定立场。最终,迦太基教会爆发了针对西普里安主教的叛乱。或许早已不满于西普里安在短时间内身居高位(他在受洗几年后就被按立为迦太基主教),以一个执事和五个长老为首的反叛集团吸引了不少追随者。这也是西普里安最为担心的。逼迫最大的挑战或许就在于鼓动心存反叛的教会领袖在主教离任期间攫取权力。

3,向温和立场靠拢

搅动帝国风云的敕令,随着德西乌斯在251年在今保加利亚境内与哥特人作战身死而不了了之。德西乌斯也成为首位在与外敌作战中丧生的罗马皇帝。公元251年4月,北非的主教们终于得以在迦太基召开公会议,来讨论如何让背道者重归教会。这里也是西普里安迈向温和立场的第一步。当然,其中一部分缘由来自于担忧背道者会全体反叛。不过,西普里安和众主教还是仔细考究并权衡了圣经中对神公义和仁慈的教导,以此将背道者这一大群体细分为三类。会上区别了那些积极自愿去献祭的,和那些没有献祭而用其他方法取得证书的,以及那些经历刑讯逼供之后才屈服献祭的。后两类人,在悔改并补赎之后,可以立刻重归教会。第一类自愿献祭者则需继续留在忏悔当中,直到临终前才能重归教会。

主教们坚持悔改的重要性,并在事实上将那些不愿悔改的人革出教会——这一举动直接引发了以一些曾背道的主教为首的对立运动。这样的发展或许也不那么令人惊讶。与此同时,罗马的混乱状况让事情变得更糟。罗马的诺瓦提安(Novatian,约200—258),一个未受广泛认可的罗马主教竞争者,则完全反对任何样式的和解办法,连临终的背道者也绝不例外。以之为首的严峻派开始挑战西普里安在迦太基的权柄。西普里安腹背受敌。严峻派指控他收录献祭者是污秽了教会的纯洁,而宽松派则攻击他将一部分献祭者革出教会是害了他们的救恩。

两年后,也就是公元253年5月,第二次北非公会议召开,立场较之前进一步软化。主教们决定只要背道者履行了教会有关悔改的惩戒,所有献祭者都可以立即重为教会收录。这在一方面是对日渐团结的宽松派的让步,另一方面也是西普里安不愿只以原则处事而忽略个人。经过挣扎考虑,西普里安愿意冒一个人(即献祭者本人)的风险而不愿失去那人的亲友,免得一些无辜的人被疏远或跌倒在异端和分裂组织上。一个更重要的原因可能是随着新皇帝加卢斯(Gallus,206—253) 继位,又一轮迫害已在眼前。罗马主教哥尼流(Cornelius,?—253)在252年被流放和次年的殉道,清楚印证了这一点。在西普里安和众主教看来,目前最紧要的,是坚固并安慰尽可能多的会友,帮助教会在新一轮迫害中守住信仰。

在这一系列的辗转腾挪中,我们看到西普里安挣扎着想把两个重要的圣经原则活出来。一方面,圣经严厉禁止偶像崇拜和不认主。但圣经同时也表明,若一个人确实悔改,没有人能就此抹去神怜悯的盼望。在整个事件中,西普里安有时会偏向一边,但他并没有简单的抛弃另一边的考量。他在这一时期内最重要的两篇专著就是为了回应极端论调:《论背道》是驳斥宽松派,《论教会合一》则与严峻派辩论。虽然他知道教会需要预备迎接帝国新一轮的迫害,但他也从未放弃追求真实的和解。同时,不论他多么高举教会的纯洁,他也知道自己不能剥夺一个悔改者与教会和神最终和解的盼望。西普里安一方面想做严厉而尽责的医生,必要时不吝惜短痛;同时又尽可能给予当事人内心回转又活出悔改的机会。他在寻找一种平衡,使自己在对待背道者时既不下发即时赦免,也不让神的怜悯沦为空言。

将这样一种理想放在现实中,却让我们看到人方法的脆弱。试图化解冲突的种种方法,事实上难以平息汹涌而来的争议和持续不断的教会分裂。但不管怎样,西普里安在北非教会所留下的遗产经久不衰。在他试图解决这些争端的过程中,涌现出了一批新的现实和神学问题。这些问题也将引领北非教会后几个世纪中绝大部分的重要讨论。

结语

古今中外的集权统治似乎都很喜欢在宗教领域把持最高权力,其中一个表现就是定义什么是正确合理的宗教,什么是不正常或迷信的宗教。当统治集团给自身霸权赋予神圣光环,向社会进一步攫取权力,并最终开始自我崇拜之时,民众会怎样回应呢?大多数的人,大概都会选择顺从。

然而,教会在抉择之间却必须要思考自己的角色。在这种情况下,教会要么接受政主教从的模式,退到一个不受制衡的政权身后,或沉默或发声地为其背书,视其为家国天命的唯一背负者;要么坚持以大公教会所认信的崇拜、教义和圣礼作为正常、正确的,作为一个国家体制外组织捍卫属灵的权柄。

初期教会的基督徒在很多情况下选择了第二种方式作为回应。特土良的那句话也因此成为经典:“殉道士的血是教会的种子”。罗马帝国的迫害并没有消灭基督教会。然而,历史虽然带给我们洞见,却没有给我们方程公式。在教会与逼迫的关系上也是如此。西普里安自己面对逼迫之后的场景,对那一片劫后余生的形容,一点也没有获胜后的欢欣鼓舞。冲突的种子自此种下,伤口远未愈合。教会的分裂和有关重洗的神学争论成为笼罩北非教会的阴霾,延伸到百多年后奥古斯丁与多纳徒派(Donatists)的争论,甚至更久。而当伊斯兰的新月冉冉上升,当迫害再次来临,那曾经有特土良、西普里安和奥古斯丁的北非教会陷入了空前的危机。待到11世纪,原先北非教会的余晖渐渐消失在穆斯林的征服之中。当然,这不意味着基督教会在北非就永远消失了。

参考文献

Barker, D. C. “Census Returns and Household Structures.” In New Documents Illustrating Early Christianity, V.4, edited by G. H. R. Horsley, 87-93. North Ryde, N.S.W.: The Ancient History Documentary Research Centre, Macquarie University, 1987.

Barnes, T. D. “Legislation against the Christians.” Journal of Roman Studies 58 (1968): 32-50.

Brent, Allen. A Political History of Early Christianity. London: T&T Clark International, 2009.

Burns, J. Patout Jr. Cyprian the Bishop. London: Routledge, 2002.

Clarke, G. W., trans. The Letters of St. Cyprian of Carthage, 4 vols in Ancient Christian Writers, Vols 43-4, 46-7. New York: Paulist Press, 1984-9.

Cyprian of Carthage. On the Church: Selected Letters. Translated by Allen Brent. Crestwood, New York: St. Vladimir’s Seminary Press, 2006.

Cyprian of Carthage. On the Church: Selected Treatises. Translated by Allen Brent. Crestwood, New York: St. Vladimir’s Seminary Press, 2006.

Decret, Francois. Early Christianity in North Africa. Translated by Edward Smither. Cambridge: James Clarke & Co., 2011.

De Ste. Croix, G. E. M. “Aspects of the ‘Great’ Persecution.” Harvard Theological Review 47 (1954): 75-114.

De Ste. Croix, G. E. M. Christian Persecution, Martyrdom and Orthodoxy. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Drake, H.A. Constantine and the Bishops: The Politics of Intolerance. Baltimore Md.: Johns Hopkins University Press, 2000.

Eusebius of Caesarea. Eusebius: The Church History, a New Translation with Commentary. Translated by Paul L. Maier. Grand Rapids: Kregel, 2007.

Gaddis, Michael. There is No Crime for Those Who Have Christ. Berkeley: University of California Press, 2005.

Galvao-Sobrinho, Carlos R. “Funerary Epigraphy and the Spread of Christianity in the West.” Athenaeum 83 (1995): 431-466.

Gordon, R. “The Veil of Power: Emperors, Sacrificers, and Benefactors.” In Pagan Priests: Religion and Power in the Ancient World, edited by M. Beard and J. North, 199-231. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1990.

Harnack, Adolf von. The Expansion of Christianity in the First Three Centuries. Vol. 2. New York: Putnam’s Sons, 1905.

Harris, Gordon D. “Cyprian and His Role as the Faithful Bishop in Response to the Lapsed, the Martyrs, and the Confessors Following the Decian Persecution.” Eleutheria 1 (2011): 87-96.

Hopkins, Keith. “Christian Number and Its Implications.” Journal of Early Christian Studies 6 (1998): 185-226.

Junkin, Edward D. “Commitment to the Fallen Brother Cyprian and the Lapsi.” Austin Seminary Bulletin (Faculty Ed.) 87 (1972): 32-45.

Keresztes, Paul. Imperial Rome and the Christians. Lanham: University Press of America, 1989.

Knipfing, John R. “The Libelli of the Decian persecution.” Harvard Theological Review 16 (1923): 345-390.

Millar, Fergus. “The Imperial Cult and the Persecutions.” In Rome, the Greek World, and the East, Vol. 2, edited by Hannah M. Cotton and Guy M. Rogers. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002.

Pohlsander, H. A. “Philip the Arab and Christianity.” Historia 29 (1980): 467-73.

Rives, J. B. “The Decree of Decius and the Religion of Empire.” Journal of Roman Studies 89 (1999): 135-154.

Roldanus, Johannes. “No Easy Reconciliation: St Cyprian on Conditions for Re-integration of the Lapsed.” Journal of Theology for Southern Africa 92 (1995): 23-31.

Selinger, Reinhard. The Mid-Third Century Persecutions of Decius and Valerian. Frankfurt am Main: P. Lang, 2002.

Stark, Rodney. Cities of God: The Real Story of How Christianity Became an Urban Movement and Conquered Rome. San Francisco: HarperSanFrancisco, 2006.

Stark, Rodney. The Triumph of Christianity: How the Jesus Movement Became the World’s Largest Religion. New York: HarperOne, 2011.

题图:

德西乌斯任罗马帝国皇帝时发行的钱币:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trajan_Decius_Ant.jpg。

插图:

一份在公元250年向罗马诸神献祭证书,来自埃及,原件收藏于牛津大学萨克勒图书馆(Sackler Library):http://163.1.169.40/gsdl/collect/POxy/index/assoc/HASH01b8/1afd6463.dir/POxy.v0058.n3929.a.01.hires.jpg。

《西普里安全集》英文版封面:https://www.amazon.com/Complete-Cyprian-Carthage-Christian-Empire/dp/1935228110/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1523186238&sr=1-15。

此文首发于《世代》第4期(2018年春季号)。本期主题是“帝国”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

欢迎访问《世代》网站(www.kosmoschina.org),详见“阅读原文”。若有媒体或自媒体考虑转发此文,请与《世代》联系:kosmoseditor@gmail.com。

发表回复