[题图:“马丁·路德与伊拉斯谟决裂”。美术编辑:陆军。原图见马丁·路德画像https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/1533_Cranach_d.%C3%84._Martin_Luther_im_50._Lebensjahr_anagoria.JPG;伊拉斯谟画像https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holbein-erasmus.jpg]

引言

马丁·路德(Martin Luther,1483—1546)与伊拉斯谟(Desiderius Erasmus of Rotterdam,1466—1536)关于自由意志的争论,是宗教改革时期发生的极为重要的事件。这个事件把路德改教的路线,与之前伊拉斯谟所提倡的改教路线清楚地区别开来。由此看来,虽然在宗教改革初期,他们二人均开始转向个人的内向性方面,强调个人内心悔改的重要性,但在个人是否以及在什么层面上有自由意志这个问题上之不同看法,使他们对人这种内向性之性质所持观点迥然有别。此种差别进而影响到后来启蒙思想家对人的理解,即把人当作主体和核心,这构成了现代性的基本特征。

一、 路德与伊拉斯谟关于人自由意志的争论

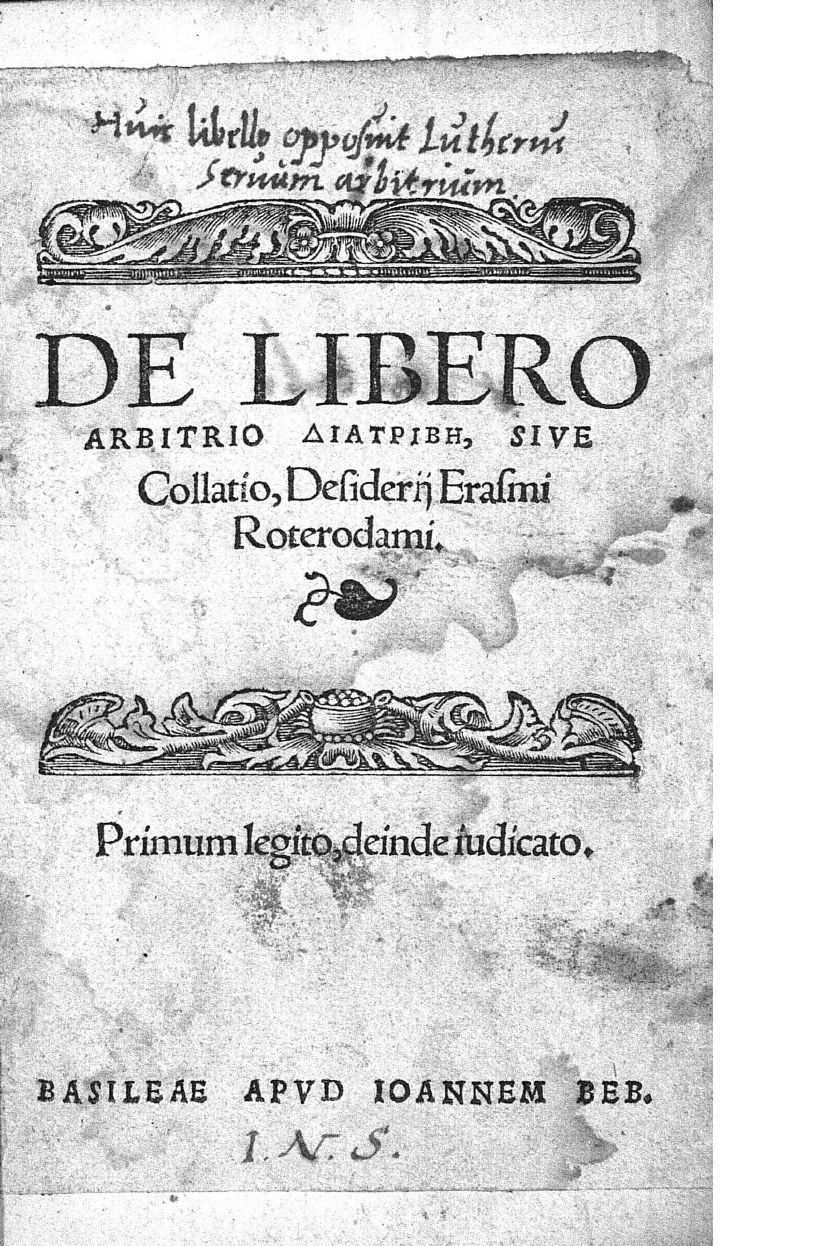

在宗教改革的开始阶段,人们普遍认为路德和伊拉斯谟是站在一条改教路线上,因此有“伊拉斯谟下的蛋,路德将其孵了出来”这种说法。但随着宗教改革不断向前推进,伊拉斯谟越来越感到路德所持改教路线与他自己的改教纲领有差距,因而越发难以在教廷与路德的冲突中保持中立。在这个背景下,1524年9月,伊拉斯谟发表《论自由意志》(De libero arbitrio diatribe sive collatio)一文,通过与路德在自由意志问题上的争论,来表达自己与路德之间在神学观念及改教路线上的区别。伊拉斯谟思想的敏锐之处在于,关于人的自由意志问题之争论,确实击中了他与路德思想分歧之核心,从而明确地拉开了两种改教路线之间的距离。

[插图1:伊拉斯谟,《论自由意志》(De libero arbitrio diatribe sive collatio)(1524年)拉丁文版扉页,图片来自https://www.erasmus.org/index.cfm?fuseaction=eol.detailtitle&field1=id&value1=444]

在《论自由意志》一文中,伊拉斯谟认为,尽管在亚当堕落之后,人的自由意志受到损害,但在基督恩典中蒙恩得救后,人的自由意志就得到了恢复:“藉着上帝的恩典,在罪得赦免时,意志便得以自由。”<1> 他将上帝的恩典区分为三种。其中第二种称之为让人得救的特别恩典,即罪人被上帝的慈爱唤醒而悔改后,这种恩典就会使人恢复使用仍然保存在他里面的自由意志,邀请他而不是强迫他照上帝的旨意生活。<2> 伊拉斯谟将人蒙恩得救后所恢复的这种自由意志描述为:“自由意志乃是指人类意志上的一种能力。人能够藉此使他自己专心一意地致力于通往永恒救赎之事,或是完全远离这些事情。”<3>

1525年12月,路德针锋相对地写了《论意志的捆绑》(De servo arbitrio)一文作出回应,认为伊拉斯谟的观点假设了人具有一种“中性的”意愿,这种意愿似乎可以被人自己所左右,使其或向善或向恶。这是路德所不同意的:“‘在人里面有一种中性的及无条件的意愿’这种说法,也只是一种完全辩证的虚构,连那些坚持这一主张的人也无法证明。”<4> 就算人蒙恩得救之后,人也不具有上述意义上的自由意志,除非人的意志被圣灵所光照或支配,即被上帝的意志所左右,否则人还是无法照着上帝善的旨意而行。当然,这并不意味着人的意志是被迫的:“如果上帝在我们里面动工,意志就会被改变,而且受到上帝的灵轻轻一吹,意志就再度发动并且行动,这全是来自单纯的意愿和嗜好,并且是自动自发的,绝非由于强迫。”<5> 如果没有上帝(圣灵)在人心灵中的工作,人的意志还是会顺着旧有的习惯势力来选择,直到被圣灵的感动所翻转。

[插图2:马丁·路德,《论意志的捆绑》(De servo arbitrio)(1525年)拉丁文版扉页,图片来自https://www.kettererkunst.com/image-max.php?obnr=418000735&anummer=472&ebene=0&ext=0]

二、 两种改教路线及其对人的区别

表面上看,两人关于人的意志自由之争论,似乎只是关涉某些教义上的争论,无关两人各自的改教路线。但两人都不愧为当时一流的学者与改教家,均敏锐地看到各自改教思想之间不同的关键所在。

1. 伊拉斯谟的改教路线及其对人的看法

伊拉斯谟虽然激烈批评当时的教廷及其教会,但认为教会败坏的原因不在教义方面,而主要在教会体制与生活方面。针对教会圣职人员对圣经及圣礼的专断,他将教会复兴的希望主要寄托在平信徒身上,将敬虔生活与内心的悔改及日常生活的道德行为关联起来,而非取决于对圣礼的关注及对圣徒遗物的崇拜上。他用“基督哲学”这个观念将基督信仰更多地表达为是一种生活方式,而非一套圣礼仪式。<6>

我们可以把伊拉斯谟改教的基本思路,概括为如下的逻辑关系:恩典带来个人内心的觉醒(悔改)——理性得以明确法则——生发自由的意志并照之选择——带来日常生活中的道德行为。伊拉斯谟的这一路线,强化了一般信徒实践信仰生活的主动性,这在当时的文艺复兴运动时期,是基督徒人文主义学者的一种共识。

在《现代性的神学起源》一书中,作者将当时基督徒人文主义学者的这种思路,追溯到意大利人文主义学者彼特拉克(Francesco Petrarca,1304—1374)。彼特拉克从人的内在个体性的角度,来思考人性的完善与发展,将其与上帝的形象关联起来,以此来强调人的尊严与自由。“埃利希·洛斯(Erich Loos,1913—2006)则指出,彼特拉克见证了一种对个人含义的新的理解,即把个人理解成一种不可替代的个性。”<7> 彼特拉克在此处强调的个体性,是指个人与其自身的关系。用他自己的话来说就是:“每个人,无论是圣人、士兵还是哲学家,都应听从自己本性的不可抗拒的召唤。”<8> 每个人都应该按照他自己内在的偏好做决定,而不是照着他人制定的规则来生活。

[插图3: 彼特拉克(Francesco Petrarca,1304—1374)画像,图片来自http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Petrarch_by_Bargilla.jpg]

与彼特拉克不同的是,伊拉斯谟更多地把个人内在的意愿与理性所理解的圣经原则关联起来。敬虔生活就体现在个人的自由意志愿意照着理性对圣经原则的理解来生活。通过理性所理解的圣经原则,个人建立起与上帝的关系,而不再需要借助特殊的祭司阶层。

2. 路德的改教路线及其对人的看法

与伊拉斯谟对理性可以把握圣经原则的强调有所不同,路德比较强调上帝之隐秘性的那一面。对于圣经给人的启示,特别是通过十架事件向人呈现的福音真理,唯一的途径就是借着信,而不是理性,才能通达关于上帝的真理。通达这基本真理的前提在于:人在信仰中心灵被上帝的话语抓住,并且因此被其所翻转。路德对人的看法可大致概括为:恩典(光照)让人的心灵在信仰中被动地释放与翻转——突破理性(律法)层面达到心灵层面的确定性——确定与上帝的位格关系——生发意志自由的认定与选择。

从这里的争论可以看到,人是否有自由意志,以及人的意志与上帝的意志之间的关系,在宗教改革运动中一直是一个重要的问题。在新教教会中,就这个问题所引发的争论,不仅发生在后来路德宗“严格派”与“菲利普派”之间,同时也突出地体现在加尔文主义者与阿明尼乌主义者之间,而后者产生的国际性影响更大。

虽然在荷兰发生的争论中,似乎是加尔文主义者取得了胜利,但阿明尼乌派并没有从历史上消失,而是在英国同时以灵性上的阿明尼乌主义(循道宗)以及理性上的阿明尼乌主义(洛克[John Locke,1632—1704])方式表现出来。以洛克及康德(Immanuel Kant,1724—1804)为代表的启蒙运动思想家,主要是受到理性上的阿明尼乌主义的影响,换言之,就是以另一种方式延续了当年伊拉斯谟的改教路线。限于主题与篇幅,本文将此当作一个结论,而略过有关论证。

三、 两种人观的区别及来源

基于古典希罗文化的人文主义者,因为受到希腊思想的影响,认为人的罪不过是源自于肉体的情感与欲望,总认为人的理智有能力运用自由意志,将自己从各种情感与欲望的控制中解救出来。这种思想不同于以奥古斯丁(Augustine of Hippo,354—430)为代表的基督教思想。对于后者来说,人所受到的罪之困扰并非源自人肉体的情欲,而是源自人的心灵;并且,因为心灵包括了人的理智与自由意志,故此让人凭借自己的理智与意志就难以脱离罪之困扰。其实,关于人的自由意志方面的争论,自奥古斯丁那个年代就已经存在了。

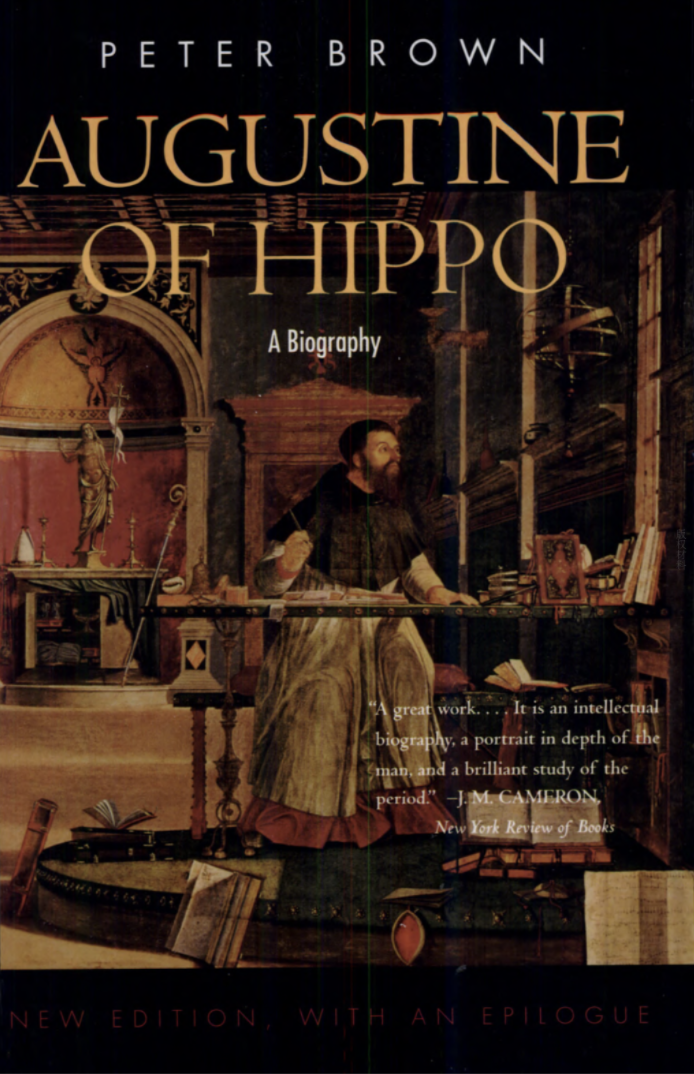

彼得·布朗(Peter Brown)早在1960年代就已完成了他的奥古斯丁传记,但在三十年后,他自己也意识到了奥古斯丁思想与古典希罗文化之间的区别:“奥古斯丁的恩典论对帕拉纠的自由意志论(其根源在于古典的、斯多葛派的思想)的胜利是古代社会在西欧终结的标志……对奥古斯丁而言,借用圣保罗的观点标志着那种古典的、对人类生存状况独特认识的结束。在归信的过程中,奥古斯丁也曾公开发表过这种认识。”<9> 布朗把这种区别描述为对人性更为阳光、乐观的古典思想与被原罪思想影响而对人性更为阴郁、悲观的基督教思想之区别。

[插图4: 彼得·布朗,《希波的奥古斯丁》英文版封面(Peter Brown, Augustine of Hippo: A Biography [A New Edition with an Epilogue],Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2000),图片来自https://books.google.com.tw/books?id=bJPY1dAZg8cC&printsec=frontcover&hl=zh-CN&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true]

从前面的梳理中我们可以看到,在与希罗思想的融合中,基督教一直以来以某种方式继续着关于人的自由意志的争论,从帕拉纠(Pelagius,约354—418)与奥古斯丁之间,延续到伊拉斯谟与路德之间。并且,对人自由意志的不同看法,关系到两种人观思想之间的区别,需要我们在思想上做一些更进一步的梳理。

首先,第一种思路认为,人的意志生发于人的理性认识。个人在理性层面对于真理与法则的明确认识,让人下定决心做出一个决定。自由意志在此处表现为:这是人基于自身认识而自主做出的选择。如果按照启蒙运动时期的术语来表达就是,个人在理性的指导下,照自己的意愿选择,在这个意义上,人是自律或自治的,个人就是主体或实在。如果我们把理性与其所把握的圣经原则或自律原则放在一个层面,而人的意志也是在这个层面上进行选择,那么可以将这种人观称为“单层人观”。

第二种思路认为,人的意志生发于人的心灵层面,是在心灵被翻转的情况下有了一个认定,从而在这个认定的基础上生发一个意志的决定。就这个意义上说,个人意志的决定乃与两层因素相关:带来心灵翻转的更高实在,以及愿意接受这种景况的个人意愿。因此,强调个人自由意志受到束缚,取了“双层人观”的看法,即从两个层面来看人的精神层面,除了个人自觉的思想/意志层面,还有一个更深的心灵层面。

从上面两种思路的梳理中,可以看到意志在这里最为切近的含义是:“下了决心”,而不单纯是在A和B之间做出选择。于是,两个思路的区别就表现在:让人下定这个决心的基础,是理性对法则的把握,还是心灵与那位终极实在者有关联。更进一步的区别就在于:让人下定这个决心的基础是个人自己,还是那位终极实在者。<10>

其实,从双层人观来看自由意志问题,在浅层的意义上依然可以说人有自由意志,即人的意志并非是被强迫的,而是照着当时自己内心所意愿的作了选择,反映当时的想法及利益权衡,因此从道德角度看也当承担此选择及行为的责任。但个人在浅层所做的这个选择,乃在人的自觉与不自觉之中,受到深层因素的影响。在这个意义上,人的意志又是不自由的。只有深层的束缚因素解决,意志自由才能真正呈现。但这个结果,意味着人在深层与一位更高存在者关联,并且因此导致浅层的翻转。

四、 两种人观与现代性的关系

从宗教改革关于人的自由意志的争论引申出的两种人观思想,来看启蒙运动及其对后来现代性的影响,可以给我们提供一些有启发的思考。

1. 从第一种人观来看现代性

如果个人自由意志的生发以理性及其对规则的认知为基础,表面上看既彰显了个人的自由,同时,由于其所依据的基础是人类普遍的理性及其认可的法则,因此个人的决定也可以为他人所理解,从而为群体关系的形成奠定了基础。就是说,这种普遍的理性及其法则——不管这种规则源自于圣经、自然法,还是人的约定,为人与人之间的正常交往及社群关系奠定了基础。

但随着启蒙运动时期的人文主义将人自身变为主体,以及普遍理性之信念的丧失,每个人从其自己的理性出发,对规则的理解都会有所不同,从而常常会出现所谓“双重标准”的问题。在这个前提下看所呈现出来的现代性,就表现出如下两个方面的特点。

首先,每个人都以自己为中心强调自己意愿的合理性,似乎启蒙运动的思想重心就是强调个人生来就有的权利,这导致个人主义的流行。其实,这是对启蒙思想家的一种误解,但问题就在于:这样的结果正是启蒙思想家所遵循的上述路线带来的。不过,如果真要将启蒙运动与宗教改革运动关联起来的话,那么我们仍然可以为其辩护的是,当年启蒙思想家强调个人在理性基础上的自立,首先是在强调个人要勇于承担其应有的责任,在责任的背面才是个人应有的权利。但上述的思想路线带来的结果就是:个人的责任被屏蔽,只有个人的权利被突出强调。

其次,失去普遍性的理性及其法则,无法给人的意志决定带来确定性,这导致现代大规模群众运动的出现,即一种“乌合之众”现象的出现。启蒙运动在这里再次走向其反面:一方面,这种单层次人观、浅层面的理性化及自由意志的选择,带来的乃是个人与个人之间相互独立的关系,以及相互独立的个人之间必然会出现的彼此竞争的关系;但另一方面,当一个社会运动以其超越了个人理性的国家意识形态的名义席卷而来的时候,似乎每个人都被裹挟于其中,并非是被迫的,而是带着激情主动加入的。这就是现代性所表现出来的,或者是个人主义的,或者是国家主义的两极,两者没有形成某种有机的关联。

2. 从双层人观作出的回应

我们可以从双层人观对上述有关现代性的两个问题作出某种回应。双层人观强调意志的决定源自更深层的心灵层面,取决于心灵与那位更高实在形成一种位格关系,从而使人成为一个“位格人”。 <11> “位格人”并非是封闭的个体,也并非按照浅层的约定规则与他人形成群体关系。其个人的个体性及与他人形成的群体性,都依赖于深层与那位更高实在者形成的位格关系。

从表面上看,如果一个人是从灵性(精神)层面生发出其意志的决定,其决定的基础似乎不为外人所道或所理解,更容易表现出个人的武断性。就如伊拉斯谟对路德形成的印象:你总要给大家一个公共的标准吧,否则凭什么就你是对的,还表达得那么武断?

但这里常常被忽略的是:个人在心灵层面生发出其意志的决定,通常发生在其心灵被更新与翻转的前提下。这种翻转让个人从其主体地位让渡到次主体地位,在与终极实在者的关联中,降为次终极实在者。<12> 让我们在这个前提下来看现代性呈现出来的上述问题。

[插图5:《个体的人:祁克果的基督教生存论思想》与《伦理学》封面。美术编辑:陆军]

首先,关于个人责任的担当问题。从改教家的思想来看,十分明确的是:个人责任来源于个人所领受的“召命”或天职,而这种召命之所以具有权威或神圣性,乃在于个人被翻转后,处在“被召”的地位上。个人作为次主体与那位主体之间的地位关系,使其所领受的“召命”(即责任)具有神圣性。<13> 从这个方面理解个人承担的责任,既不是基于法则带来的“正义”之要求,也非基于人的经验领会到的某种“结果”之预测,而是基于对那位更高实在者的爱,以及对其应许的相信。

其实,个人享受的权利也当作同样的理解。个人权利与人所领受的责任相辅相成,且以责任为其前提。当人将国家置于这种更高实在者的地位上,以“爱国”的名义来给个人责任赋予某种神圣性的时候,其结果乃使个人的个体性消失,并不能让人在承担个人责任的同时维护个人应有的权利。

其次,由于个人意志上的决定源自心灵层面与那位更高实在者的关系,一旦下定决心,就不会被浅层他人的意见所左右,因此更不容易被裹挟在大规模的群体运动中。而反过来说,这也并不意味着个人因此就是封闭的。当我们不区分深层与浅层这两个层面的时候,会把深层中个人与更高实在的关联,看成是“个体化”过程,特别是个人在这个层面达成的确定性给个体带来的生存根基。这里发生的翻转,即个人从其主体地位让渡到次主体地位,在与(终极)实在者的关联中,降为次实在者,其实是为个人与其他次主体(或次实在者)建立相互间的关系,在存在论层面开创了余地,即可以在同一位更高实在者面前形成有机团体。这位更高实在者的神圣性,成为其间秩序的权威基础。这个意义上有机团体的形成,其实是一种“共同体”生成的过程。

与人文主义的思路有别,心灵层面上的确定性,以及与(终极)实在者的关联性,导致的恰恰不是个人主义,而是一种有机的团体主义,即在同一位更高存在者面前,承认自己的有限(仅次终极实在),从而为与他人的相连留出余地。这不仅是针对信仰者而言,对于那些尚未自觉与终极实在者相连的人而言也是一样。

总之,上述的讨论表明,虽然启蒙运动与宗教改革在历史上有某种关联,但启蒙思想并不能够反映宗教改革的主导思想。首先,在宗教改革时期关于自由意志的争论,就显出两种不同的改教思路。其次,这两种改教思路对人观的不同认识,可以更深地追溯到圣经思想传统与希腊思想传统对人观的不同看法,这种不同在本文中被概括为“单层人观”与“双层人观”之间的区别。最后,启蒙运动之后所呈现出来的现代性,与“单层人观”代表的人观思想显然有更直接的关系,“单层人观”可以说明现代性中所呈现出来的一些现象。

<1> 伊拉斯谟,《论自由意志》,转引自路德文集中文版编辑委员会编,《路德文集》第二卷,上海三联书店,2005年,第582页。

<2> 伊拉斯谟,《论自由意志》,转引自《路德文集》第二卷,第584页。

<3> 转引自路德,《论意志的捆绑》,见《路德文集》第二卷,第381页;另参考伊拉斯谟,《论自由意志》,转引自《路德文集》第二卷,第581页。

<4> 路德,《论意志的捆绑》,见《路德文集》第二卷,第393页。

<5> 同上,第346页。

<6> 伊拉斯谟,“《新约》第三版前言”,收入氏著《愚人颂》,许崇信、李寅译,南京:译林出版社,2010年,第123—142页。

<7> 迈克尔·艾伦·吉莱斯皮,《现代性的神学起源》,张卜天译,湖南科学技术出版社,2019年,第82页。

<8> 同上,第83页。

<9> 彼得·布朗,《希波的奥古斯丁》,钱金飞、沈小龙译,中国社会科学出版社,2013年,第584—585页。

<10> 人与终极实在者之间的关系,参见朋霍费尔,《伦理学》第四章“终极者和仅次于终极者”,胡其鼎译,北京:商务印书馆,2012年,第107—119页。

<11> 参见孙毅,《个体的人:祁克果的基督教生存论思想》,中国社会科学出版社,2004年。

<12> 终极实在(之事)与仅次于终极实在(之事)这两个概念取自朋霍费尔,分别指上帝(及其意旨层面的事情)与作为被造者的人。与本文相关,个人意志自由的实现乃在其与终极实在(上帝)发生实际关联之时。参见朋霍费尔,《伦理学》第四章“终极者与仅次于终极者”,第107—119页。

<13> 参见朋霍费尔,《伦理学》第六章“历史与善”,第193—238页。

此文首发于《世代》第11期(2020年夏季号)。

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(世代Kosmos)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第11期主题是“基督教与现代性”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(世代Kosmos);网站(www.kosmoschina.org)。

发表回复