宗教改革中所形成的基督新教出现了两种有张力的教会—社会之关系的图景,即主流改革派(又称宪制改革派)与极端改革派(以重洗派为主)的教会—社会观。 <1>

这两种教会—社会观的最大区别就在于,前者比较强调教会与社会的关联方面,而后者则比较强调教会与社会文化之间的区别方面。

本文先分析与对比这两种教会—社会观的特点与不同,然后看其对中国家庭教会所产生的影响,特别是在家庭教会走向公开化的过程中产生的不同影响。

一

关于教会与社会之间的关系,在宗教改革时期,最有影响的理论发展就是路德的两国论。追溯路德两个国度思想发展的过程,可以说,路德两国论的思想来自于奥古斯丁,并且初期比较强调两个国度的对立。“所有真基督徒属于神的国度,而所有其他人则属于世界的国度。在这种用法中,世界就是指伏在撒旦权柄下的罪恶世界。人类也分别属于两个阵营,而相信基督的人永远是少数。” <2> 两个国度的这种分别,对应着福音与律法的区别。只有那些真正归在基督名下的人,享受到基督国度中才有的福音的恩典;而对那些还生活在罪之中的人,仍然在律法之下,受到俗世国度中刀剑的管理,而这正是国家应有的责任。

不过,按照德国神学家阿尔托依兹(Paul Althaus)的观点,路德在1523年所写的《论俗世权力:应该服从到什么程度》这篇文章中,将两个国度的区别等同于两个治理的区别,从而不再将两个国度对立起来,而是看作同在上帝主权之下的两种治理。 <3> 在以后的年代,路德逐渐地修正了自己的观点,从两个国度的表达慢慢转变为两种治理的表达,并由此更加侧重于这两种治理的相关互动性。“当路德谈到广义的属世治理,包括婚姻和财产时,就不再把人类罪恶的力量看为这种广义属世治理的基础。” <4> 按照路德的理解,婚姻与财产在乐园中就已经有了,与人类的堕落无关,一直都在上帝的主权之下。可见,路德是在创造论的层面上来看属世的治理。属世治理中的秩序之所以必要,乃是因为上帝想要保护他所创造的人类。

不过,尽管有这种思想上的转变,路德的两个国度之间还是存在着一定的张力。基督的国只存在于那些属他的子民当中,这是恩典的国度,基督的治理以圣灵透过圣言及圣礼在人心中的工作,将恩典(即罪的赦免)带到人们心里,由此使人心从罪的捆绑中得着自由,并让基督在其中得着主权,这就是属灵的治理。而就世俗的治理来说,“基督没有参与在这个世俗国度中。神——而不是基督——设立了世俗国度。因此,这个世俗国度绝对是神的国度,但不是基督的国度。基督只关注属灵的国度。” <5> 在这个前提下,“属世的不只包括政治的治理和政府,也包括了对维护人类生活有贡献的一切事物,特别是婚姻与家庭(方面):包括家人、财产、商业活动,以及上帝所授予的诸多身分(stations)和职业。” <6> 对路德来说,重要的是同一位上帝站立在这两种治理的背后,都在这位上帝的主权之下。上帝是用他的左手来管理属世的治理,其方式就是借着政府;而用他的右手来掌管属灵的治理,其方式就是借着他的教会。 <7> 在这个意义上,同一位上帝,既透过他所选召的人在政府中工作,这方面有隐藏性,官员不过是他作为的面具;同时,他也透过他所选召的人在教会中工作,特别是借着圣言与圣礼。

如果我们单看上帝在属世治理中的作为,大致可以看到他作为的如下原则。第一,上帝呼召人有许多不同身分与职分(office),关系之间彼此依赖,有命令,也有服从。正是在这些身分或职分的相互关系中,存在着某种社会关系与秩序。第二,在属世治理中,至少在国家里,正义是它的治理原则。这正义的标准是以律法或自然法来衡量的,通过以自然法为基础制订出来的社会法律表现出来。第三,为了维护社会秩序的平安与正义,政府可以使用武力或强制力。对内这意味着依据法律而有审判与刑罚;对外则意味着可以通过战争来保护国家的安全。总之,在这些原则之下,保证了属世治理相对属灵治理之间的相互促进关系。

在这种既有区别又相互关联的关系中,就带出来一个有争论的问题:如果基督徒是同时生活在两种治理之下,既是基督的门徒又是世界的公民,那么这两种身分是否冲突?是否有可能协调一致?路德的回答一定程度上代表了主流改教家们的回答:就其作为世界的公民来说,基督徒应该接受而不是拒绝承担在这个世界中生活的必要职分与责任。“在任何情况下,要作一个遵从耶稣的基督徒,没有可以中断、或延期的顺服,同时也要负起作为这个世界公民的职分,其中可能包括了拥有财产,身为法官、君王或士兵。” <8>

路德通过一种领域划分来解决这个问题:即私人与公职(职分)的区别。私人的关系中,个人仅代表他自己,主要考虑是他自己的情况,他可以不计较他人的冒犯,怀着甘心受苦的心、内心自由地用爱的原则与对方交往,正如耶稣在登山宝训中所教导的。但如果是承担了某种公职之职分,那么他就不是代表自己,而是代表这个职分,并且要从这个职分角度来为所涉及到的他人考虑,就是说,需要的时候,要为他人伸张正义。“我们必须将在私人关系中、为了自己好处而采取的行动(或受苦),以及与他人关系中、因职分所带来之责任而采取的行动(或受苦)区分开来。” <9> 这是两种不同类型的行动,一种属于属世治理,一种是属灵治理,因此不能够混淆。在某些情况下,两种行动无法协调一致。一种涉及到爱的原则,一种涉及到公义(正义)的原则。

这种冲突特别体现在作为基督徒与作为政府官员之间。作为官员,他要代表上帝实行审判,必要时需要用武力或强制力刑罚对方。而正是对于官员这个职分,尤其是行政、或司法方面的公职,路德强调说,基督徒更应该积极参与,视之为对神的特殊服事。“因为刀剑和权柄也是服事上帝的一种独特方式,所以他们归属于基督徒要比归属于世上任何一个人更合适。” <10> 在路德看来,这种职分的作为正是爱的表现:“上帝在他的怜悯中,已经赐给我服事和保护他人的工作,而这是一个爱的职分。正因为职分是服事人的形式,以及服事的身分,故为‘神圣的身分’,与神的爱的天性一致。” <11> 就是说,在一个更高的爱的原则上,两者是可以一致的。“在这两个领域中所运作的都是同一种爱;就因为是爱,表现方式自然有所不同。” <12>

如果我们对比极端改革派的教会—社会观,我们就会看到一个明显的区别。在宗教改革的早期,尤其那些与官方发生武装冲突的重洗派中,似乎拥有一种更为积极的观念:试图要把基督的教导(特别是登山宝训)用在整个世界(不分两种治理或国度),使这个世界完全成为一个基督化的世界,在一种“福音律法”的治理之下,在地上建立起上帝的国度。为此不惜使用武力与这个世俗世界对抗。不过,第二代持和平主义的重洗派后来成为主流,明确地持有一种消极的教会—社会观:如果基督徒想要按照基督的教导生活(特别是登山宝训),那么就要离开这个世界,不要与这个世界交往,不要参加这个世界的各种机构,承担与之相关的职分,特别是政府中的那些职分。

重洗派对于世俗政权的态度可以从“施莱塞姆信条”(Schleitheim Confession, 1527年)大致表明出来。其中的第六及第七条解释并论述了不参与世俗事务的信念:“刀剑是上帝在基督的完全之外所任命的。……基督徒不适合担任地方行政官员,理由如下。政府的地方行政事务是属肉体的,而基督徒则是属灵的。他们的房子和居所是在这世界中,而基督徒是在天上;他们的公民身份是属于这个世界,而基督徒是属于天上的;他们的战争和冲突的武器是属于物质的,所对抗的是肉体,而基督徒的武器是属灵的,所对抗的是邪恶的堡垒。” <13> 在这种观点看来,政府虽然也是神所设立,但用新约的角度来看,却是“在基督的完全之外”。政府的设置并非神在创造世界时已经设立的创世秩序,而是人类堕落后的安排。因为人的堕落,所以需要政府在这些罪人中维持一种秩序,以免败坏的人类自相残杀,而导致社会混乱。由于是在人堕落后产生的政府,所以由罪人构成的政府自然有着自身的严重缺陷与局限,容易成为撒旦所特别使用的一种建制。正因为此,重洗派的主流思想都反对基督徒参与政治,或者担任政府官员。好像这样就会为撒旦所利用,成为撒旦的工具。

宗教改革时期所形成的上述有区别的教会—社会观都对中国家庭教会有影响。在家庭教会走向公开化的过程中,不同的教会—社会观传统所施加的影响显然有所不同。

二

自上世纪90年代城市家庭教会兴起以来,中国家庭教会的发展正在经历一个重要的变化或转型时期。这种变化或转型我们可以从多个方面体察到。首先是教会的聚会场所越来多地进入到社会的公共领域,成为较为公开的聚会;其次,一些家庭教会开始进行教会的建制化建设,包括制订和公布教会的信约、章程及各方面规章、教会惩诫条例等。第三,教会牧养除了主日讲道、查经班等主要的形式外,还涵盖到了包括兴办教会学校、儿童主日学、婚恋辅导、家庭及职场关怀、追思会等信徒生活的更多方面。第四,不少家庭教会更多地参与社会关怀、以及文化领域的事工。 <14> 当然我们还可以继续列出去,不过我们在这些变化中,最为关注到一个重要变化就是在家庭教会不断走向公开化、进入到公共领域的趋向。城市家庭教会这个走向公开化的运动,从教会传统上来看,无疑受到了主流改革派所体现的那种教会—社会观的影响。下面我们可以从一个稍显典型的例子来看这种影响。

SW教会2006年向政府登记,从他们自己的神学表述来看,就反映了这样一种观念:“我们认为,世界不是神所放弃的。基督已经拥有天上和地下所有的权柄(太28:18)。我们相信,这个世界应该有出自于神的基本法则和秩序(罗13:1下,4下)。而这种基本法则和秩序一定会以某种方式体现在一个法治的社会中。并且,他自己的教会在这个法治社会中应有其合法的地位。……我们认为,登记乃是教会作为一个社会群体,自觉地把自己置于这个社会所有群体共同制订的基本法则之下,是要使教会能够在这个法治社会(公民社会)中肯定自己置身其中的合法地位。教会作为一个地上‘有形的教会’,是这个世上所有社会群体的一员。而所有这个社会的群体都有责任和义务制订并遵守一些基本的社会法则,包括政府也都应该受到这些共同的法则约束。这就是法治社会的基本特征。在目前中国社会向公民社会转型的过程中,拒绝进入到这个基本法则的范围,就是主动地把自己放逐于这个法治社会的主流之外。” <15>

从这段引文中,可以看到如下的基本观念:第一,认为复活的基督已经拥有天上地下所有的权柄;他不仅在教会中作王掌权,同时也在这个俗世的国度中作王掌权,他并没有将这个世界交给撒旦。第二,这个世界乃在那些出于神的基本法则的支撑之下,比如自然法或道德律等,透过民主制订的国家法律体现出来。教会有责任参与到这些可能涉及到自身的(宗教事务之法规)的基本法则的制订。第三,从这个世俗社会的角度来看,教会承认政府在其中所发挥的主体作用,所拥有的从神而来的权柄,并愿意透过登记将自己置于这些基本的法则之下。

从这里我们可以看到,至少对那些在不加入“三自爱国会”的前提之下,愿意通过登记与政府建立良性互动关系的家庭教会来说,其教会—社会观显然受到主流改教家们的影响;与路德或加尔文这些主流改教家们强调两种治理秩序的教会—社会观有很大的相似之处:“从有形教会的角度来说,教会除了是基督有形的身体之外,她同时也是一个社会群体。换言之,在现实世界存在着的有形教会同时处在两种秩序之中,一个是属灵的秩序之下,另一个是自然秩序之下。属灵的秩序只存在于教会之中,神通过他自己的话语、圣灵的工作、以及他所呼召出来的教会的工人,把这个秩序显明在教会之中,显明在每一个有圣灵内在于其中的信徒的身上,也显明在信徒之间的相互关系之中。基督是教会的主。教会站在基督所奠定的地位上。神教会的事工的权柄直接来自于神。由于教会所站基督的地位,决定了教会有其自主权。这个意义的教会是不需要登记的。教会的合法性直接来自于基督自己。这属于教会的神圣性的一面。世俗政府没有权柄来决定基督的教会是否可以存在,或者这是否是一个神的教会。同时,神的教会不等于任何一个世俗的社会团体。但这同一个有形的教会,作为一个社会群体,同时存在于其所在的社会关系之中,存在于神创造世界时所定下的自然秩序之中。在这个领域,神通过所设立的政府来维护所设立的自然秩序。教会在这个公共平面上来登记,意义并不是政府承认其作为教会的存在,而只是作为一个社会团体的法人,来享受她所当有的权力和义务。所以,登记只涉及到教会具有的社会团体的这个侧面,为的是能够作为一个社会团体来尽其在社会中的义务,同时享受其在这个社会中的权力。这里的权力和义务是由国家法律所保证的。” <16>

不过,SW教会的登记被拒绝,以及随后所遇到的问题,也让我们开始认识到中国家庭教会所处的处境,与路德及加尔文这些主流改教家们所处的处境相比,确实有很大的区别。比如与路德那个时期所在的教会相比,就能够看到如下的区别:第一,路德或路德宗教会的牧者们与其所在地的基督徒诸侯们有着很好的良性互动关系,至少在共同信仰的基础上,存在着彼此的信任;在当时改革的艰难处境中,存在着某种共生性关系。第二,在宗教改革的大背景下,国家法律的制订过程中,教会(主要指路德等改教家们)有比较多的参与,因此,国家法律能够比较多地体现圣经的原则或精神,与教会群体的日常生活有相容关系。第三,教会群体与城邦或诸侯领地的“同构性”:即教会群体与改教城邦或诸侯领地中的居民群体差不多是同一群体,其中的每一个人都是信徒。如果我们将具有以上特征的地区或国家称之为“基督教国家”或基督教世界的话,那么,与之相比,我们今天所生活的处境显然与之有很大的区别。那么,这种区别对于我们这一代的家庭教会走向公开化、进入到公共领域会带来怎么样的思考?在教会—社会观上会与当年的宗教改革家们有怎样的区别?

在意识到上述区别的前提下,关于登记的一个事后的反思是:登记直接将教会走向公开化与寻求合法化等同,带来教会使命的模糊。其实,在中国社会所处的这个时期,教会不再隐藏,越来越走向社会—文化之主流,这种走向公开化的趋向有神的带领,但走向公开化并不必然以走向合法化体现出来。从上述两种治理的神学理论来看,走向公开化确实难以避免与社会建制的相遇,从而导致突破环境与寻求合法化的问题。不过,如果将合法化看作是与社会建制有某种关联,那么这种关联可以不是直接的或同平面的:1)教会作为一个“信仰群体”与其他社会群体不在一个层面上。教会可以在属灵层面上影响这个社会秩序与法则的形成,而并不必然要实际地参与其中。2)寻求合法化是一个长远目标,因而可能是一种几代人的结果(因此是上帝作为),而不是教会长远追求的目标。总之,走向公开,不是一定就可以实现合法化,其实合法化不由得教会的努力而达到。

三

如果要与宗教改革时期的教会情况相比较的话,今天家庭教会的处境或许更接近于当年重洗派的社会处境。这种相似性在于:教会都处在一个多少有些敌意的社会处境下,其中的文化环境也显出与基督信仰相异质的特点。

其实,上世纪中国本土教会、以及在其基础上出现的传统家庭教会,由于受到敬虔派神学传统的影响,都多少有些“小群”或边缘化的特点,其教会—社会观无疑与宗教改革传统中的重洗派传统相接近。其中一个十分明显的特点就是强调世界的异质性,即将世界解释为一个受撒旦控制的有秩序的制度:“因此世界这一个有秩序的制度,乃是由它背后的统治者撒但所管辖的,约翰福音十二章三十一节所记载主的话,说到这世界受审判,所指的世界并不是物质的世界,也不是指世人,因为以他们而论,审判尚有待于将来。这里所说受了审判的世界,乃是指这个紧密的世界秩序,撒但是这世界的创始者,也是它的头。” <17> 一个直接的结论就是:教会所生活在其中的社会文化从根本上说是异质的,教会不当参与这个世界的组织、制度、文化等方面,因为它们都不过是这个“世界的王”控制这个世界的工具。这种看法就决定了教会在这个世界的主要责任或使命就是拯救个人的灵魂。这在一个著名的比喻中得到比较好的表达:“我们基督徒的看法,认为这条船没有用了,太破旧了,就是救上来,也不过是破木头烂钢铁,机器也是废物,没有一处是中用的,所以只救人,不管船了。把人救上来,船不要它了。而且我们的船东要另造一条新船,是全新的,那是我们所要的新船,这也是我们基督徒对这个世界的看法。” <18>

在这种教会—社会观的传统中,我们怎样来看其对公共领域的影响与参与呢?以往我们流行的观念是以为这种传统完全是在躲避,背对着社会;其实也不是的,而是有其自身的公共领域的概念,或许可以将其称之为狭义的公共领域观。在这个方面,近年来最有影响的表达者就是身处浸信会传统的尤达(John Howard Yoder)与侯活士(Stanley Hauerwas)。

美国神学家侯活士在他出版于上世纪八十年代末的那本著名的《异乡客——基督徒的拓荒生活》一书中,反对传统的基督教文化的观念。他认为这种观念带来了如下的问题:不是教会群体的价值观影响了这个社会,而是社会的世俗价值观主导和影响了教会群体。造成这种局面的主要原因是,教会群体总在试图围绕着现代社会中的问题去回应这个社会,结果却被其问题所牵着走:“信仰的现代诠释者只打算让‘现代世界’来决定问题是什么,因此也就限定了答案是什么。教会的现代难题难道真的是蒂利希所提出的知性困境——如何把古老的信仰世界同不信的现代世界联系起来么?……这种‘翻译神学’假定存在着某种真正的基督教精髓,某种抽象的本质;即便撕去了基督教古老的近东标签,这些精髓本质都仍然会保存完好。但这种观点扭曲了基督教的实质。” <19> 这种围绕着世俗社会在当下所产生的问题去作出回应的态度,使基督信仰变成了众多从不同宗教角度对时代去给予回应的宗教之一。

那么在侯活士看来,教会与其所生活于其中的这个社会的关系是什么?如果教会有其社会责任或者政治性的话,那么这种责任是什么呢?在正面阐明这个问题前,他首先说明了这种关系不是什么:基督教会不应是国教化的教会,或者自己期待成为这样的教会。教会的存在不依赖于其为这个社会的激进主义或保守主义势力背书,不依赖于其表现出为这个或那个社会群体所称赞的社会功用,以求得这些社会群体的认可:“自君士坦丁以来就颇为流行的假定是:教会在政治上是好是坏,根据教会在这世上到底起好作用还是坏作用来判定;而在本章,我们俩将挑战这一假定。” <20> 确实可能在不少人看来,教会要进入到这个社会的公共生活中,首先要通过法律途径被政府当权者所接受;其次则是通过社会服务而被社会大众或文化所接受。好像这个过程是一个宗教本土化的通常途径;教会的使命只有在教会团体被这个社会所接受时才能得以实现,教会只有在成全国家的或社会文化的使命中自己的使命才得以成就。这种心态被侯活士坚决给予否定。在他看来:“衡量教会的价值,不是看教会如何成为造福社会的组织,也不是将我们的牧者看成如同其它为人服务的专家。教会的存在自有其理由,它来自教会的使命,而不是来自世界。” <21> 就是说,教会存在的理由与基础乃在于其自身,而不是为了服务社会。

对于侯活士来说,正如他这本书的书名所揭示的,他用这个处在异质文化包围中的拓荒地上“寄居的异乡人”这个喻象,特别突出了他所理解的基督教会与美国社会及其文化的关系。今天的美国社会已经成为了一个日益世俗化的社会。这种当代的世俗社会文化对于基督教会来说,与其他地区的社会文化表现出的异质性没有太大的区别。不过,侯活士并没有为美国社会的这种变化感到悲哀,相反对于认识到这一点而感到庆幸。因为认识到这一点,给教会反思其与社会文化的关系带来了契机。

由于存在着教会与社会文化的异质性,所以侯活士认为:“基督徒的政治任务是成为教会,而不是转化世界。若说基督徒的首要任务是让世界更美好,这种说法乃有不足,原因之一是,不通过教会,基督徒就无法准确理解﹑无法正确诠释这个世界。教会基于这样一种假设——即使世界不知道‘耶稣基督是主’意指什么,他们也知道‘和平与公义’意指什么。” <22> 这里的意思是说,只有当世界理解了“耶稣基督是主”意味着什么,才能够理解真正的“和解与公义”意指着什么。教会所理解和追求的“和解与公义”与世界所追求的和平与公义之间可能存在着某种质的差别。

在这个背景下,侯活士借着批评尼布尔对两个领域的划分而批评了路德两个国度或两种治理的观念。侯活士认为,尼布尔把耶稣登山宝训的教导理解为主要是适用于个人或者两者之间的社会实践上,似乎只有个人才能在生活中活出其中与灵性相关的要求,而一旦进入到社会公共的群体领域,则只能照着社会的公义原则去行事。<23> 如果是这样的话,这在侯活士看来,无论是登山宝训指导下的个人生活,还是社会公义原则指导下的社会议程,都变成了个人的事情,教会已经不重要的了。如果教会按照社会公义的日程参与社会生活,其实是矮化了教会的社会责任,并没有达到登山宝训中对教会的要求。

其实,教会作为信仰的群体自身就是一种狭义的公共领域,信仰群体的生活就是一种公共生活。而登山宝训是对教会的公共生活来说的,因为它涉及到了日常社会生活中包括婚姻在内的多个具体方面。在登山宝训中,耶稣表达的语式是:“你们听见有话说……,只是我告诉你们……” <24> 这里前句虽然指的是摩西律法,但这里可以理解为是一般自然法的书面表达,具有社会普遍意义的规范。 <25> 而后句则是借着这对比,耶稣表达出其对门徒的教导显然是高于前面普遍规范的。这里的要求不只是“不可杀人”,而是在生命中同时能活出对仇敌的爱;不只是“不可奸淫”,而是生命中表现出去除了各种淫词与淫念的圣洁。从这里看,侯活士认为,基督徒的社会生活很难靠个人独自地去实践完成,每个信徒既需要依靠他们的救主耶稣基督,同时也需要依靠教会这个生命的团契。教会作为一个信仰群体,其社会公共生活所显出的与信仰生命有关的伦理品性具有某种灵性因素,就其见证了基督及其上帝之国的意义上来说,教会最好地履行了其社会责任。

如果福音书中所记载耶稣的登山宝训是教会这个团体之社会公共生活的主要规范的话,那么它的目标显然高于创造论或一般自然法的方面。按照尤达的表达:“上帝国是一种社会秩序,而这秩序不是隐藏的。” <26> 如果上帝之国(不再从自然法出发)是好的社会秩序的源头,那么通过教会群体之生活方式的见证,还是希望能够影响到这个社会。不过显露过程是间接而非直接的,是从无形走向有形的过程。这个过程或许可以用“向里翻转”来比喻。就如古代沙漠教父,虽然他们是生活在无人的沙漠地区,但他们对于外面世界之社会生活的洞察,并不比生活于其中的要更差。当人真有终末意识,对永世有深入的默想,可能就会对现世有更真实的认识,比他人更能真实地看清这个世界的真相。同样,只有在当人真委身在信仰的群体中,对这个群体的生活有真认识,那么也就会对世俗的公共生活有真认识。

不过,这里尼布尔所提的那个问题依然是有挑战性的:个人道德的提高并不意味着社会组织的道德提高。我们可以将这个句型中的词语换作其他词语的时候,就会提出这样的问题:这样一个自成体系的群体的公共生活见证如何能够影响到与其观念有质上差距的社会领域?如果是指望其中个别人的生命改变,那么个人见识(道德或三观等)的提升,是否一定会影响到社会领域中群体见识(道德或“三观”等)的提升?

四

1934年,就是希特勒上台后,认信教会在巴门开会通过了《巴门宣言》的那一年,朋霍费尔在其“谁是今在与昔在的耶稣基督”的授课讲义中,明确地提出这样的问题:今在的耶稣基督是谁?今天人们在世上如何能够找到耶稣基督?今在的耶稣基督以什么方式在我们的生活中?他的回答是:“基督对我们以两种形式今在,一是作为教会,一是作为国家。” <27> 这是典型的路德宗式的回答。

从这个回答中,可以看到现代神学家的思考与宗教改革家们的一个重要区别:不再是从救赎论与创造论、或者恩典与律法之间的区别来看待两个国度或者两种治理之间的区别。复活的耶稣基督同时在两个领域中作王掌权,表明随之而来的上帝之国同时在这两个领域中显明其重要的作为。基督的国就是指上帝之国,是伴随着耶稣基督的道成肉身、受死与复活而来到这个世上。上帝之国不仅是临在于有形教会中,那些已经得着基督救赎之恩典的人中,同时也临在于这里所说的世俗世界中,影响着那些还没有得着基督救恩的人群。就是说,如《马太福音》28章中所说,天上地下所有的权柄都赐给了那位复活的耶稣基督。他不仅是教会的头,在教会中作王掌权,同时他也在这个世界中作王掌权。我们所在的生活世界(自然世界)也都是以耶稣基督为中保。强调这种中保的地位与作用,不是一定要回到创造论才能理解,而是要与救赎论关联起来;不是只限于被造时自然法之法则(道的种子),而是借着基督里之呼召而得到确定的那些身分或职分,影响和保护着其所形成的社会关系与秩序。如此体现宇宙之基督的作用:他是神荣耀所发的光辉,是神本体的真像,常用他权能的命令托住万有。(来1:3)在这个前提下,普遍恩典是特殊恩典经过重生之人的见证而固化在社会秩序中的结果。

可以用河流的上下游的比喻来说明信仰群体之公共生活与世俗公共生活领域之间存在的关系。信仰群体如同一个上游的营地,社会公共生活的其他领域如同下游被开拓的荒地,真正能够到下游来开拓的,只是从上游下来的拓荒小队。正因为在上游有源头活水,流出来才会有下游的水流。从宏观角度来看,在信仰群体生活中产生的灵性的光亮,会借着思想上的描述与神学家的反思,变成某种成文且有影响的叙事;再通过一些思想家的阐释与学术专家的疏理变成思想领域中精英把握的观念;最后借着思想的传播变成公共领域中普遍流行的思想,这就是一个从上游到下游的过程。这在近代社会发展的过程已经显明出来的,比如康德思想产生的影响,其实背后有一段基督教敬虔派的历史背景。在这个从“上游”到“下游”的过程中,存在着一种分层与“身分转换”的问题。

首先,从“上游”层面来看,就是站在信仰群体的角度来看。在这个角度,教会高于社会其他领域或群体。这个角度体现出来的教会—社会之关系,可以表现为如下几个方面:1)教会以福音为使命,带人重生,装备圣徒;2)鼓励每个圣徒明确上帝的呼召,敢于承担社会关系中的那些正当身分与职分;3)社会关系与秩序正是由这些身分与职分所决定的,或者两者之间存在着互动。因此社会关系与秩序是变化的;透过这些被召的身分与职分的见证,体现了神的保守与护理;4)这种被更新的社会关系与秩序,代表了对文化的更新,却不具有救赎性,也不具有永恒的价值。

其次,从“下游”层面来看,就是站在教会—社会关系中社会角度来看。在这个角度,教会只是上帝所影响之社会领域中的某一个领域。对于在这个领域中受召承担某种有益于社会之职分的信徒,或者受差在这里拓荒的小队(机构)来说,其所关注的有如下几个方面:1)这个角度关注的确实不是人灵魂的得救,而是如何更好地改善社会关系与秩序。如果说教会牧者的职分代表了教会,那么其他社会职分,如学者或官员等,可以代表这个职分的角度;2)属灵原则如何应用在所属领域,需要专业领域的吸收与消化,而这通常只能通过专业领域中被召的人才有可能;3)在基督再来之前,这两个角度或两个领域,以及属世治理中的不同领域之间的区别,总是会有的。

总之,就家庭教会走向公开化,及其进入社会公共生活这个主题来说,宗教改革时期的两种教会—社会图景对于当今中国社会处境下的家庭教会都有着重要的影响。简要概括,第一种属于广义而分层的公共领域观念,认为教会可以作为公开的“山上之城”,透过与教会外其他相关的社会组织(如政府等),实际地与教会外的广大公共领域产生联系。第二种属于狭义的单一公共领域的观念,教会如同隐藏的“山上之城”,其自成一体的公共生活所产生的影响可能是人眼所看不到的,却对社会发挥着重要的影响。无论哪一种,都表现出这样的精神:教会在这个世上并不是为了自己而存在,乃是为了荣耀神而存在,为了在这个世界中见证基督、并进而影响这个世界而存在。其使命并不是终生在营地中生活,而同时要向下游探索,找到可以被公共领域中接受的公共话语或表现方式,由此可以发出真正有影响力的声音。

<1> 关于这两种教会—社会观,参见,林鸿信,《教会生态学》,第七—八章。台北:校园书房,2012年,210页。

<2> WA 11,249-51;LW45,88-90;WA 10III,252;WA 12,329-30;LW 45,217-19。转引自保罗·阿尔托依兹,《马丁路德的伦理观》,顾美芬译,中华信义神学院出版社,2007年,98页。

<3> WA11,249-51; LW45,88-91。转引自保罗·阿尔托依兹,《马丁路德的伦理观》,95页。

<4> 保罗·阿尔托依兹,《马丁路德的伦理观》,99页。

<5> 同上,91页。

<6> 同上,92页。

<7> 同上,105页。

<8> 同上,116页。

<9> 同上,121页。

<10> WA11,258;LW45,100。转引自保罗·阿尔托依兹,《马丁路德的伦理观》,125页。

<11> WA32,314;LW21,20;WA11,274;LW45,121。转引自保罗·阿尔托依兹,《马丁路德的伦理观》,124页。

<12> 同上,135页。

<13> 麦格拉思,《宗教改革运动思潮》,蔡锦图,陈佐人译,中国社会科学出版社,2009年,213页。

<14> 参见刘同苏,王怡,《观看中国城市家庭教会》,台北:基文社,2012年。孙毅:“作山上的城──对城市家庭教会发展的一点思考”,《举目》第45期(2010年9月)。

<15> “我们为什么要登记”,《杏花》2008年春季号。

<16> 孙明义,“对家庭教会寻求登记的神学反思”,《杏花》2008年春季号。

<17> 倪柝声,“不要爱世界”,《倪柝声全集》第五卷,(台湾)福音书房,1991年,401页。

<18> 同上,500页。

<19> 侯活士,威廉姆,《异乡客——基督徒的拓荒生活》,世界图书出版公司,2013年,6—7页。本书作者为侯活士与威廉姆两个人,本文为方便,只提侯活士。

<20> 同上, 16页。

<21> 同上,25页。

<22> 同上,23—24页。

<23> 同上,60页。

<24> 《马太福音》5:21,27,31,33,38,43。

<25> 加尔文将摩西律法看作是具有普遍性的自然法的书面表达。见约翰·加尔文,《基督教要义》,II,8,1,钱曜诚等译,孙毅、游冠辉修订,生活·读书·新知三联书店,2010年。

<26> 尤达,《耶稣政治》,廖涌祥译,香港:信生出版社,1990年,111页。

<27> 朋霍费尔,“谁是今在与昔在的耶稣基督”,中译本见,《第一亚当与第二亚当》,王彤,朱雁冰译,香港:汉语基督教文化研究所,2001年,50页。

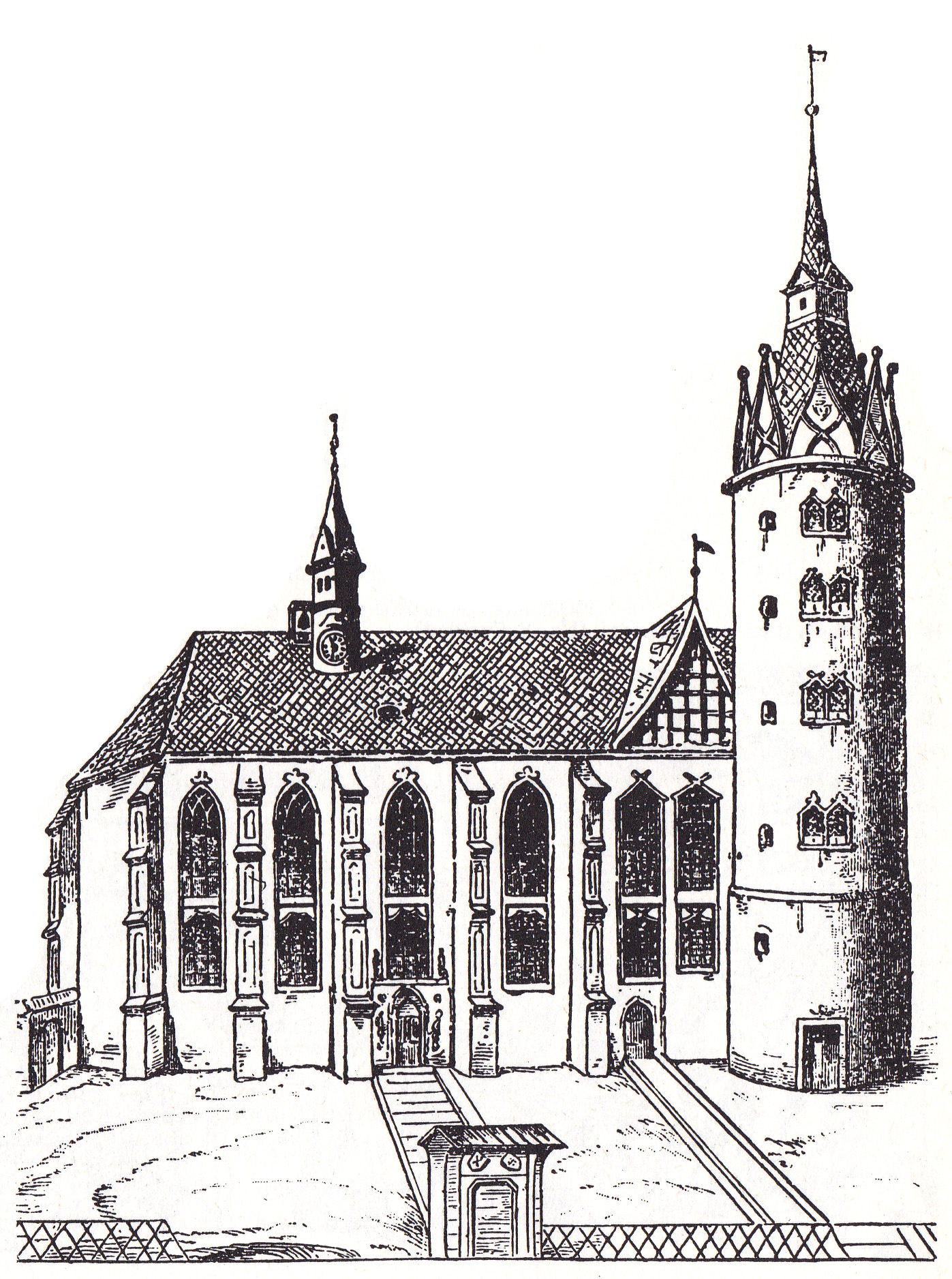

题图:

维滕堡(Wittenberg)万圣教堂[即“城堡教堂”(Schlosskirche)],德意志画家老卢卡斯·克拉纳赫(Lucas Cranach der Ältere,约1472—1553,或译为来自克拉纳赫的老卢卡斯)作于1509年,https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Schlosskirche_Wittenberg.jpg。

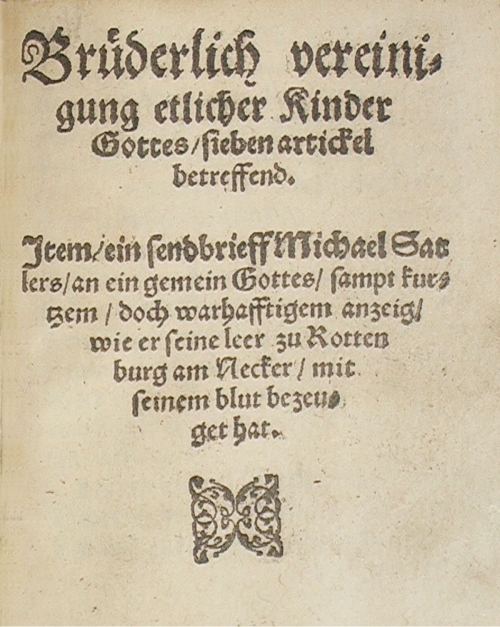

插图:

“施莱塞姆信条”早期版本首页,http://www.museum-schleitheim.ch/taeufer_bekenntnis1.htm;

《异乡客——基督徒的拓荒生活》中译本封面,https://img3.doubanio.com/lpic/s25996176.jpg。

此文首发于《世代》第3期(2017年秋冬合刊)。 如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作,既有思想类文章,也有诗歌、小说、绘画。

《世代》第3期主题是“宗教改革”、世界观,却也有并非可以简单分门别类的文字。《世代》并不一定完全认同所分享作品的全部方面。

若有媒体或自媒体考虑转发此文,请通过微信或电子邮件与《世代》联系:kosmoseditor@gmail.com。

发表回复