文/丁祖潘

“我来了,看见了,上帝征服了”

1546年2月18日,马丁·路德(Martin Luther,1483—1546)在家乡艾斯莱本与世长辞,新教阵营失去了最重要的精神领袖。而4个月后萨克森的莫里茨(Moritz of Saxony,1521—1553)背弃路德宗的军事防御组织施马加登同盟(Schmalkaldic League),倒向神圣罗马帝国皇帝、天主教徒查理五世(Charles V,1500—1558),无疑令处境艰难的德国新教雪上加霜。查理五世瞅准时机,决定武力荡平新教诸侯,彻底解决德国境内愈演愈烈的宗教纷争,以期实现帝国统一。但他不想把这场战争的宗教性质公诸于众,借口开战不过是维护帝国法律与公正、惩罚和平破坏者的正义之举。在1546年6月9日写给妹妹玛丽亚(Mary of Hungary, 1505—1558)的信中,查理将发动这次战争的动机和盘托出:

如果此刻我们不干预,那么帝国所有领地包括尼德兰,都会面临抛弃信仰的危险。再三思考之后,我决定向黑塞和萨克森开战。对布伦瑞克公爵及其领地来说,他们是和平的破坏者。尽管这个借口不会长期掩盖这是个宗教问题,但无论如何它首先会把那些已经偏离的人隔开。<1>

查理的军事干预在1547年4月24日的米尔贝格(Mühlberg)之战中大获成功。施马加登同盟被击败,同盟两位主要领袖、也是宗教改革的主要保护者——萨克森选帝侯约翰·弗里德里希一世(John Frederick I,1503—1554)和黑塞的菲利普(Landgrave Philipp of Hesse,1504—1567)——沦为帝国阶下囚。德国新教失去了政治保护,路德开启的宗教改革事业危在旦夕,前途未卜。自1519年当选为神圣罗马帝国皇帝以来,查理五世于今登上权力巅峰。为了纪念是次胜利,意大利宫廷画家提香(Titian,约1488—1576)受命创作了一幅查理五世的宣传画。

[插图1:马背上的查理五世]

画中这位皇帝身着戎装,脚跨暗栗色西班牙战马,头顶无面头盔,腰佩镀金宝剑,手执长矛,一幅战无不胜的形象,却又显得“沉着、克制、忧郁而平静”。<2> 尤其是他项上的金羊毛骑士团勋章(Order of the Golden Fleece)最为引人注目,象征这位基督徒骑士皇帝,肩负维护基督教帝国道德并将之传遍世界的使命。<3> 一时间仿佛古老预言中被上帝兴起的君王、要将世人合成一群来牧养的大牧人、统一基督教世界的君主,已经应验在查理五世身上。<4> 他也好像接受了这一神选身份,据说在米尔贝格之战胜利后扬言:我来了,看见了,上帝征服了(I come, I saw, and God conquered)。<5> 随后皇帝来到维滕堡城堡教堂安葬路德的坟墓前,俯视26年前被他在沃尔姆斯会议上定为异端的对手,有人怂恿他挖出路德的尸体焚烧泄愤,查理回答说,我不会和死人打仗,只会向活人开战。<6> 此刻的神圣罗马帝国皇帝,没有放纵自己沉浸在胜利的喜悦中,他要趁机利用这场军事胜利,一劳永逸解决掉德国境内的宗教和政治反对势力。

为了巩固胜利果实,牢牢控制神圣罗马帝国,查理五世立即着手在奥格斯堡召开著名的“装甲会议”(Armored Diet)(1547年9月2日至1548年6月30日),废除占领区新教领地原先的政治和军事组织,采取一系列政经措施,建立中央集权制度,比如制定帝国各领地之间维持和平的标准、规范帝国的财政和铸币、改革帝国皇室法庭(Imperial Chamber Court)、建立旨在效忠皇室的帝国联盟(Imperial League)等等。帝国君主专制绝对主义呼之欲出。这些举措显然侵犯了很多王公贵族享有的传统自由。其中最有争议的措施是1548年5月15日公布的奥格斯堡临时协定(Augsburg Interim),欲对新教领地重新天主教化。<7>

历史上古代帝国每一次以某位伟大皇帝的名义复兴,就会有某种追求实现普遍(universal)统治的希望幽灵般如影随形,无论是罗马帝国的世界之主(Dominus mundi)、中世纪的基督教国家(Christendom),还是中华帝国的天命之子,大抵皆然。这位追求实现帝国复兴的“查理曼第二”,希望借助解决帝国内部的宗教纷争,实现基督教国家的普遍统一,复兴基督教世界(universitas Christiana),至少当前也要在神学范畴内实现某种帝国和平(pax)。因此,在事关宗教问题上,查理五世最关心的不是教义分歧,而是所谓帝国的体面及和平。<8> 这一点特别体现在奥格斯堡临时协定的内容和政策执行中。

寒冬已至

查理指派一群御用神学家提出一份宗教方案,也就是临时协定。顾名思义,意指这一方案在下一次特伦特会议做出裁定之前仅具临时效力。协定的前言部分反映了查理的帝国理念,即帝国统治的目的是统一基督教世界,特别是维护德国境内的和平、统一和安定。为此,要在“法律框架内”解决德国境内的宗教争议。在教义和教会仪式方面,协定的妥协色彩十分明显:承认基督的救赎是人称义的基础,但也指出自身内在的义扮演重要的救恩角色;善功出自上帝的恩典和爱,又能够让人义上加义;真教会的标志不但包括宣讲纯正的道理和正确执行圣礼,还要加上明显带有天主教色彩的所谓合一(unity)和使徒统绪。至于坚持教皇至高和主教解经权威,保留天主教传统七礼和变体说(transubstantiation),引入各种传统节期、斋戒,向圣徒祷告、为死人祈求,更是与宗教改革的主张冰火难容。<9> 即便协定对新教作出部分让步——允许平信徒领杯和饼,教士可以结婚——也仅仅是权宜之计,真正实行起来还是要得到教皇特批。<10> 最关键的是,由于把新教因信称义的教义降格为福音内容之一,而非事关教会生死的核心教义,协定事实上否定了路德宗赋予因信称义“元语言”(metalingustic)的福音基本特征。<11> 这对于新教事业而言是灾难性的。正如当时刚从维滕堡回到英格兰的改教领袖约翰·罗杰斯(John Rogers,1505—1555)评论所说:

“临时协定出自皇帝谕令,于主后1548年6月初印行发布。它要求德国境内已接受上帝话语并相应改变教会仪式的所有城市,再次改革教会,重回过去教皇党的仪式,就如狗所吐的,它转过来又吃;猪洗净了,又回到泥里去滚。”<12>

协定以不容商量的语气,命令所有王公领地必须接受这份文件。<13> 然而事实上,该协定施行的范围仅限于新教领地,特别是德国南部帝国军事占领区。比如安斯巴赫(Ansbach)、纽伦堡(Nuremberg)、斯特拉斯堡等地禁止唱新教诗歌,重新恢复弥撒,凡拒绝接受临时协定的新教牧师不是被驱逐,就是被捕下监。反对帝国宗教政策的城市,有的丧失自治权,有的市郊被付之一炬。为了防止民众起义,增强天主教势力,查理五世将路德宗牧师解职,不惜改造城市议会(city councils),规定市议员仅限于天主教徒,悬赏通缉写作反对临时协定小册子的人。<14> 宗教改革的寒冬已至,不屈服的牧师们不是逃往德国北方,就是躲进浓密的树林,恍若初代教会受罗马帝国逼迫时四散逃难的情景:

“新教牧师们纷纷逃离德国南部城市。那些毕生教导会众路德教义的人,现在却手拄朝圣者的杖,进入未知之地。与之相伴的是啜泣不止的妻子和忧郁的男人们,他们垂头丧气,疲倦的孩子们紧紧拉住父母。先前的僧侣,十多年来一直穿着老式的道服宣讲奥格斯堡信仰告白(Augsburg Confession),忽然间在教会的报复下披上便装消失不见了。没有人知道他们的下落。唯有在暖和的九月夜晚,月亮偷听人迹罕至的密林里举行的秘密聚会。在那里,那些孤影看起来不像绿林大盗,他们收到盛放微薄食物的篮子,转身消失进寂静的树林。······那些教会的教师们逃离讲台,躲进森林。仅在德国南部就有400名新教传道人,他们在良心上无法接受临时协定,像无家可归的乞丐一样四处流浪。”<15>

那些没能逃离的人,往往成为兵匪伤害的对象。维滕堡驻扎有2000名西班牙军队,当地百姓不堪其扰,附近有些牧师惨遭杀害。施瓦本有300名牧师被赶出教会,他们的妻女被士兵奸污。<16> 宗教改革运动处于生死存亡关头,新教大本营维滕堡昔日的教会领袖和神学家们,自然成为人们瞩目的焦点。

两封信 两种立场

作为参战的交换条件,莫里茨取代约翰·弗里德里希一世成为新任萨克森选帝侯,得到查理五世口头承诺可以继续保留路德宗信仰。1547年10月16日,也就是米尔贝格之战半年后,莫里茨重开战时被迫关闭的维滕堡大学,宣称要恢复真正的路德宗教义。宗教改革的领袖们陆续重返教职,其中包括“德国的老师”(Praeceptor Germaniae)<17>、路德亲密的战友、被认为是路德接班人的菲利普·梅兰希顿(Philip Melanchthon,1497—1560)。他不怕被人指为向“犹大莫里茨”投降,真心希望保存宗教改革的地理中心。在他心目中,大学遭到破坏,教堂荒废,远比军事失败和政权更迭要严重得多。<18> 重返教职的人中还有一位鲜有人注意的外乡人弗拉修斯(Matthias Flacius,1520—1575)。他是梅兰希顿的得意门生,师从梅学习希腊文,后来在老师的举荐下当上维滕堡大学年轻的希伯来语教授。<19> 此时恐怕谁也想不到,这位德语还讲不利落的年轻人,不到两年再次离开维滕堡,成为帝国宗教政策的坚定反对者,吸引了一批不愿妥协的路德宗流亡者。德国路德宗由此分裂为两个不同阵营。

[插图2:梅兰希顿(右)与弗拉修斯(左)]

梅兰希顿相信新教在米尔贝格之战败北是上帝的旨意,“我们因许多重罪而受惩罚”。<20> 或许是目睹帝国军队所到之处新教教会几无完好,梅在协定正式公布前就已准备屈服,只要公共秩序得到恢复,教会得以保存。为此,他甚至愿意接受天主教的主教们和教皇拥有权威,以及临时协定规定的几乎所有天主教仪式(除了为死人祈祷)。在他看来,教会仪式不过是纪律规训(discipline)的一部分,并不涉及根本教义。<21> 在一封标注日期为1548年4月24日、写给萨克森选帝侯公国政府官员克里斯托夫·卡尔莱维茨(Christoph Karlewitz)的私人信件中,这位“把整个自己展露无遗”的改教领袖,拒绝听从对方要他接受临时协定,却又表明自己不会利用影响力左右王公贵族的选择:

“至于你的劝告,我想向你强调,我希望这位最杰出的王公能坚持自己的决定和萨克森会议的决议,这似乎对他自己和公众的福祉都最为有益。尽管王公可能做出我无法赞同的决定,我也不会有任何煽动行为。我会保持沉默,或者流亡,或者承担后果。因为此前路德考虑自己的脾气(其中充满了好争论的热情)多过自己的名誉或公众利益时,我有时也曾忍受近乎畸形的奴役(deformed servitude)。我很清楚每个时代都有风暴带来的不幸,政府也有一些缺点,温和的公民必须对此严加忍耐和遮盖。你不仅要求我保持沉默,甚至要赞同······尽管这个计划中(按:指奥格斯堡临时协定)有些事情我不喜欢,就像每个政府都有某些恶习一样,然而我宁愿在这场争战中站在寻求真理一边,而不愿与那些倒行逆施的敌人为伍。我很乐意为这些教会的安宁(tranquility)服务,但我不愿意通过改变教义或者驱逐可敬的人来扰乱教会。当我想到最近这些教会四散,我感到十分难过。”<22>

这封信不太像是梅兰希顿在压力和恐惧中写下的,一定程度上反映了他应对政教关系的一贯立场,某种程度上也体现其性格中优柔、容易妥协的一面,这与路德急躁、果断坚定的性情形成鲜明对照。<23> 卡尔莱维茨得到了他所想要的保证,即萨克森的神学家不会反抗,随后他将这封信公诸于众,立刻在萨克森引起轩然大波。弗拉修斯严厉批评他的老师承诺不会反抗,无异于支持查理五世。他抱怨这封信把宗教改革描述为一件麻烦事(nuisance),而不是源自上帝的运动,这等于是给认信者拆台,令敬虔者灰心。不过,最令弗拉修斯感到伤心的是,他无法理解路德临终前这位“最好的朋友,如此信任的人”,竟然如此嘲弄路德(“畸形的奴役”),使基督的福音受损。尽管梅兰希顿后来辩解他的用词并非贬义,但似乎没能扭转人们的最初印象。事实上,这封信确实被一些城市和王公利用来支持临时协定。<24>

弗拉修斯深受路德影响,也真诚拥护路德发起的宗教改革运动。<25> 他从19岁就离开家乡伊斯特利亚(Istria)半岛的小镇埃尔博纳(Albona)(今克罗地亚的小城拉宾[Labin]),去往沐浴在宗教改革之光的德国学习神学。弗拉修斯先到奥格斯堡,后在巴塞尔学习希伯来语,然后去图宾根,最后在1541年到达维滕堡,受教于梅兰希顿和马丁·路德门下。1540年代的大部分时间他都是在维滕堡度过。在维滕堡最初几年,20岁出头的弗拉修斯经历一阵内心抑郁和灵性焦虑,不断与恶的问题痛苦挣扎。路德用自己过往的经历和上帝的话语安慰他,帮助他走出灵性低谷,找到平安。和路德的关系成为弗拉修斯整个生命特别是后来侍奉的关键特征,尤其表现为后来他对信徒良心的关切和强调赦罪教义。弗拉修斯原本会在维滕堡大学教授希伯来语,过着平静舒适的学院生活,然而,这一切被米尔贝格之战所打断。弗拉修斯带着妻子逃往布伦瑞克。另一件影响弗拉修斯至深的事情是,他的启蒙老师,也是远房亲戚巴尔多·卢佩迪纳(Baldo Lupetina)因为其路德宗信仰,在经历五年牢狱之灾后,于1547年10月27日被天主教宗教裁判所(Inquisition)判处死刑。卢佩迪纳在狱中“不放弃信仰,而是赞美歌颂”(non ricantare, anzi cantare),让弗拉修斯大为感动。<26>

重返维滕堡大学的弗拉修斯,在次年6月份发起一场匿名反对奥格斯堡临时协定的运动。从1548年到1549年早期,弗拉修斯撰写了大量反对奥格斯堡临时协定的小册子,并在被称为“上帝档案馆”(the Chancery of God)的马格德堡出版。这些文章成为路德宗反抗暴政传统的重要材料。<27>与他的老师梅兰希顿承诺顺从不同,弗拉修斯也写了一封讨论临时协定的公开信,呼吁抵抗。在这封于德国北部城市传阅的信中,弗拉修斯把当前路德宗的处境描述为被迫“鄙视真理”,在这种情形下,维护教义和教会最恰当的方式不是沉默顺从、妥协求安,而是发布一份公开反对声明,抗议奥格斯堡临时协定。他建议这份声明要提醒查理五世兑现给予新教辩护权利的诺言,公正对待路德宗。即便最终的结果皇帝仍然无动于衷,逆境中的信徒也能因读到这封信从而信心得到坚固。他呼吁牧师们在这封信上签名支持,“对于当前的教会而言,没有什么比这更为有用”。<28>

梅兰希顿肯定不会同意发布一份反对声明,更不用说在上面签字了。在他看来,奥格斯堡临时协定一旦成为帝国法律,人们应该顺从权威,教会有时不得不接受某种束缚(servitude),但这不意味着承认这种束缚是正确的。像路德那样,梅兰希顿认为即便应该反抗暴君的法令,发起人也应是政府官员而非其他个体公民。<29> 至于地方王公是否要接受临时协定,梅兰希顿则避免直接给出具体意见。“如果由我自己承担风险的话,我会在其他地方私下发表意见······即便我不同意,我也不会阻碍当权者按自己的意见做出公共决策。”“我不想因为我个人的认信而让王公们背负危险”,不会给他们提供标准教他们如何做,以致将他们置于险境。<30> 这样,梅兰希顿通过把公共的和私人的责任分开,诉诸个人良心,规避了他作为宗教改革领袖发表的意见,可能被指控为反叛、威胁到帝国安全。这样一来,梅兰希顿不但放弃要求地方王公坚守他们所信所说的——这正是路德在《致德意志基督教贵族书》中所主张的——也以自己的做法为例,实际上教导神职人员在如此重大的挑战时刻,只是像旁观者那样给出个人意见,而不是亲自参与其中,与地方王公和百姓生死与共。“我发表看法,因此拯救我自己的灵魂······其他人可能会赞同和接受,按照自己的理解和愿望思考。我不替任何人做决定,只是表明我自己的意见,让许多重要的和有争议的事情自行过去。”<31> 梅兰希顿还教导牧师和教师们区分自己的立场和世俗政府的立场:

“我们的责任不是让王公们或者臣民们面临认信(confession)的危险。每个人应该自己做决定。如果我们站在地方(Landschaft)(政权)一边,那么我们似乎希望使他们有义务给予保护······我祈求让地方政权自行决定······想一想他们身处的危险······”<32>

弗拉修斯对老师的做法深感失望。因为梅的教导不但令仇者快亲者痛,而且也与一位备受尊敬的新教领袖的身份极不相称。这样的领袖非但没有在当前的逼迫中鼓励信徒站稳脚跟,见证信仰,持守真道,反而用一些“甜言蜜语”(sweet words),叫人离开信仰,摆脱上帝的命令。而上帝的命令要求的正是在真道和信仰上坚固。弗拉修斯以雷霆之音疾呼,危机关头,要的不是意见和旁观者,而是认信者(confessor);需要的神学家要像先知那样宣告“耶和华如此说”,传扬全能上帝不可撼动的真理,而非仅仅给出个人意见。<33>

弗拉修斯也无法理解,作为圣道的解释者和教导者,梅兰希顿和维滕堡的神学家们,为何在事关教义的问题上,把教会的权威拱手让给世俗政府。难道奉基督的名宣讲的道,只是没有任何约束力的指导意见吗?教会设立宣讲的职分,不正是要让承受这一职分的人,把人引向基督,让人的良心顺服上帝的命令吗?“无论是谁,若不愿意公开履行这一职分,必定放弃了自己的领导权。”<34> 毫无疑问,梅兰希顿个人是愿意为信仰受苦的,但又不愿意因为自己的认信,让其他听从他的人(包括王公们)跟着受苦。这似乎表现了某种宁愿自己受苦,也不愿羊群遭殃的“牧者心肠”,对此,弗拉修斯完全没有这样的负担:

“任何人若不想成为使他人受苦的原因,就不该教导基督,而是从他们生活的地方赶走基督和他的十字架,就像格拉森人做的那样。”<35>

基督带给世人的福音,伴随着剑与火,而梅兰希顿只想要福音,不要剑与火,因此在弗拉修斯及其同伴眼中,梅兰希顿不再是路德之后宗教改革无可争议的改教领袖。

自我辩解与发声抗议

其实,梅兰希顿对奥格斯堡临时协定的态度颇为矛盾。协定还未公布之前,前引梅在给卡尔莱维茨的私人信件中,表明为了教会的安宁愿意屈服、接受临时协定,尽管其中也提到并不接受协定中的某些条款。因此有传闻说梅背叛了宗教改革事业。或许是为了澄清谣言,梅在协定公布一个月之后的6月16日,写了一篇论临时协定的文章。他在文章中几乎逐条回应了协定,既表达了对新教教义的尊重,赞同协定关于创造、堕落、原罪和通过基督得到救赎的表述,同时又反对协定中因爱称义的提法,转而强调信心对于爱、善工、祷告、内在生命的优先性。教会仪式方面,梅兰希顿明确反对私底下举行弥撒(privy mass)、向圣徒祷告、为死人举行弥撒和代祷。如果反对临时协定要冒危险,梅说他已做好流亡和受苦的准备。<36> 在给朋友的信件中,他不再掩盖自己对协定的厌恶,指责其中包含“最严重的亵渎”、“否认公认的真理”、“公然的腐败”、“巨大的欺骗”,“会引发新的战争,在教会制造更大的疏离”,“接受协定就等于承认我们教会一直以来教导错了,故意引起分裂”。<37> 但是事实表明,他似乎没有准备好为他的反对意见付出代价。

查理五世读到梅的文章后大怒,威胁要将他流放。莫里茨对此也感到很尴尬,召梅解释为何违反帝国出于公共秩序和安全考虑所做的规定。梅矢口否认知道有人印刷传布他的文章,拒绝为此承担责任,并以自己过去30年来没有滋事、远避争议为由,甚至在这位选帝侯面前撕毁自己文章的复印件来自证清白。查理五世和莫里茨最终接受了梅的解释。<38>

但是,对弗拉修斯来说,违反帝国所谓的安全规定,则是出于对教会权威的信念。究竟谁最终有权决定教义呢?梅认为是通过教会领袖们私下商讨,弗拉修斯则主张商讨应该公开,“因为教会不是他们自己的,好像教会是由肉牛构成,他们高兴怎样做就怎样做”。“这不是两三个人的事,而是所有信徒的事。”宗教事务和教会事务的更改,必须公开、慎重地在教会全体中讨论,举行教会会议处理之。特别是,政府或者王室没有权利来替教会做决定,制定教义教规。“教会应该知道,首先,钥匙的权柄,也就是教会的整个(属灵)治理,已经赐予教会,而不是世上的暴君们或者敌基督的狼。”<39> 弗拉修斯在这里援引了路德对属灵治理和俗世治理的区分:二者都是上帝所命定,若俗世政府的命令超出自己所拥有的权力范畴,那么基督徒、教会可以拒绝遵行。<40>

梅兰希顿的辩解被他的实际行动抵消了。或许对于他而言,给友人的私人信件最能表达自己反对协定的真实立场,但这似乎不妨碍充分利用可以腾挪的空间做出部分妥协。

随着临时协定的强力推行,许多新教领地被迫屈服。马格德堡出版的小册子扮演了今天新闻媒体的角色,弗拉修斯是当时的主要记者,记录了斯特拉斯堡大教堂重新引入拉丁文弥撒后产生的骚乱、一位陷入绝境的牧师发出的匿名抗议、莱茵地区所有受宗教改革影响的教会,被迫上交所有路德的著作,重新引入拉丁崇拜仪式,还有美因茨教区的牧师不得不发誓遵守天主教仪式。凡是拒绝做出让步的地方,尽是灾难。<41>

据说由于对地方王公抵抗查理五世罗马化政策的推进缺乏信心,梅兰希顿在此期间研究天文观测,希望从中得到安慰。他曾研究月食,预言查理五世会死于1548年8月,因此劝勉人们在他死之前要忍耐。当查理活到超过这一天,梅又重新计算得出查理将于1549年8月去世,也就是之前的预期往后推迟一年。弗拉修斯对此评论说,一个如此博学的神学家从观测星象中探知未来,这实在没有必要,从月食中指望君王去世,“完全是徒劳的”。“在先知以赛亚看来,暴君不过是上帝手中的棍子。人们不应与棍子和解,而应与(握杖的)手和解······即便有可能与棍子和解,使我们免于受苦,却违背了手的意愿,人们也必定会担心全能上帝的手会扔掉手中的棍子,抡起大锤把我们彻底砸烂。”“我从不怀疑,如果我们的神学家更加坚定,鼓励人们站稳脚跟,临时协定就不足为虑。”<42>

弗拉修斯回忆说,他经常想到施瓦本那些流亡的牧师们,他们被迫露宿野地。“当我看到触目惊心的破坏,以及宗教方面的妥协和改变与日俱增,加之我们对菲利普和所有饱学之士的劝告和恳求徒劳无益,我就感到非常沮丧。”为什么梅兰希顿不和他自己受逼迫的学生们一道持守信仰呢?念及此,弗拉修斯感到自己就像先知耶利米那样,心中似乎闭塞着一团烧着的火,不得不发。他匿名发表了一份抗议,打破了惊恐之中德国的沉默:

“无论何时,基督教会有责任公开声明和捍卫她自己的教义,保护无辜者,特别是现在,反对者抵抗上帝,违背法律,正在用剑与火逼迫我们的教义······如果殉道是上帝的旨意,就让我们带着对天国永恒祝福的喜乐认信,穿越这短暂的死亡······最重要的是,此时,所有领袖和牧师要警醒,不要像先知所说的那样当哑巴狗(按:参见《以赛亚书》56:10)。见到狼——恶魔和我们的仇敌——正在驱散主的羊群,他们应该拿起圣灵的剑恰如其分、毫无畏惧地加以攻击······而不是做哑巴、受惊的狗,一见到狼逃跑,就会第一个朝它狂吠······传道者们,要站立得稳,暂且受苦,指望上帝的帮助和救恩!”<43>

认信状态下没有无关紧要之事

弗拉修斯的抗议,代表了那些仍然忠于路德宗信条的德国民众发出的声音,这让莫里茨感到执行帝国的宗教政策不会轻而易举。但是从上面来的压力同样必须认真面对,查理五世要求莫里茨必须令自己的领地与新的宗教政策保持一致,否则萨克森就会被帝国军队摧毁。为了避免再次爆发战争,莫里茨于1548年夏秋之际召集一众神学家们(包括路德宗牧师、神职人员、天主教神父)和世俗顾问商议,拿出修正方案,既要显示最大可能地遵从帝国的宗教政策,避免战争,也要保留路德宗教义。<44> 经过几轮讨论,决议的最终版在莱比锡圣诞节前夜敲定。这份决议在称义问题上肯定了信心的作用,但又指出人的意志转向福音的必要性。这在路德宗批评者看来实际上取消了信心在称义问题上的“唯独”地位。值得注意的是,这份文件还以“无关紧要之事”(或译为“无足轻重之事”)(adiaphora)的名义接受天主教教会仪式和节期,包括坚振礼、涂油礼、弥撒、保留圣像崇拜、遵守圣徒节期,以及在周五周六和大斋节期间不许吃肉等等。所谓无关紧要之事,“就是既没有被上帝命令,也不为上帝禁止的一切事”,这些事本身没有违背圣经。<45>

在这份决议上签字的人包括梅兰希顿。他认为仪式不过是外在事物,没有教义上的重要性。故此,他不反对强制性的仪式统一。“让我们保留必要的,对不必要之事不要太严格,特别是那些仪式大部分存在于这些地方教会中······我们知道有很多人反对这些让步;但是教会的毁坏,正如在施瓦本发生的那样,会更糟糕。”<46> 这听起来就像是两害相权取其轻。在回应有人指控他倒向天主教,背叛宗教改革时,梅兰希顿表现出某种忍辱负重:“当其他地方遭受严重破坏,我们认为应该忍受严厉的奴役(duram servitutem)(只要它没有亵渎),而不是离开教会”。<47> 有人称这份“凯撒的拜偶像的临时协定”(idolatrous interim of Caesar)意味着基督徒自由的终结,真信徒流亡的开始,梅回答说,基督徒自由包括对真理的自由认信,而不在于对外在之事的拒绝。信心、祷告、敬虔生活,而非无关紧要之事才是真正的敬拜上帝。<48> 在不断回应来自其他城市的批评时,梅兰西顿否认接受决议就是引入天主教,只要“纯正的教义和敬拜得以保存”,逼迫带来的毁坏得到阻止,他愿意背负无关紧要之事的轭。问题是,如果以增进教会和平和秩序的名义,强制推行人为设立的仪式,这些仪式对于基督徒的良心自由还会是无关紧要的吗?这种将信仰私人化和内心化的基督徒自由,除了给引入天主教仪式打开方便之门外,有何圣经依据呢?这是弗拉修斯反对新决议时紧紧抓住的问题。对比18年前(1530年)《奥格斯堡信条》论教会礼仪的立场,可以看到此时的梅兰希顿改变了最初的立场。<49>

这一改变遭致弗拉修斯的严厉批评。他将莱比锡会议决议称作奥格斯堡临时协定的翻版,是另一个新协定——“莱比锡临时协定”、更漂亮的“伪装成光明天使的魔鬼”<50>,这样就把地方王公的决议与具有法律地位的帝国宗教政策联系起来,从而成功挑旺了大众的不满情绪,让维滕堡的神学家们骑虎难下。梅兰希顿和弗拉修斯的师生关系彻底破裂。由于感到与梅立场相左,不再可能与之共事,加上出于安全考虑,弗拉修斯离开维滕堡,去往宗教改革未受严重影响的德国北方,并于1549年的复活节之前抵达马格德堡。这座享有帝国自治权的路德宗城市,因其抵抗奥格斯堡临时协定的勇气,成为大批路德宗流亡者的避难所。它也是帝国唯一大量印行宣传册子来反抗查理五世及其宗教政策的印刷中心。在莫里茨围城期间(1550年10月15日到1551年11月15日),马格德堡成为新教改革事业坚定的堡垒。<51>

弗拉修斯的不辞而别令梅大为光火。梅斥其为伊利里亚的毒蛇(Illyrian viper)、逃跑的奴隶(或斯拉夫人)、忘恩负义的客人。<52> 而来到马格德堡的弗拉修斯,直言不讳反对在教会引入天主教仪式,回敬维滕堡的神学家们是拜巴力的、撒玛利亚人、伪善者。<53>

针对新协定为接受天主教仪式提出的理据——无关紧要之事,弗拉修斯撰写了一系列小册子加以驳斥。他没有否认圣经中存在无关紧要之事(比如是否结婚之于圣洁、是否吃祭偶像的食物、守节期等等),而是坚持要区分其真假。基督徒应该接受真正的无关紧要之事,它有三个基本特征:其对上帝的敬拜是出自上帝的命令,而非人的指令;目的是为了上帝的荣耀和教会的益处;其制定出于敬虔和博学之牧者。<54> 他认为讲道、洗礼、圣餐、赦罪是上帝所吩咐的,与之相关的事物一般而言也就是上帝命令的。如果教义没有圣经依据,那么相应的仪式也就缺乏圣经支撑。如果一种信仰是拜偶像的,那么与之相关的仪式也是拜偶像,比如弥撒及其仪式。<55> 所有的教会仪式,即便不考虑其本身无关基要真理,当它成为一种强制义务时,也就不再是无关紧要之事。因为强制削除了基督徒的自由,也败坏了上帝的教会。尤其是当福音真理受到威胁时,通常情况下礼仪、教会治理等无关紧要之事因其指向或者背离福音,就不再被认为是无关紧要的。这种情形可以称之为认信状态(status confessionis)。弗拉修斯认为此时教会应该明确宣告上帝启示的福音真理,拒绝妥协。“在涉及承认或者背弃信仰的情况下,没有什么是无关紧要的。”(In casu confessionis et scandali,nihil est adiaphoron)<56>

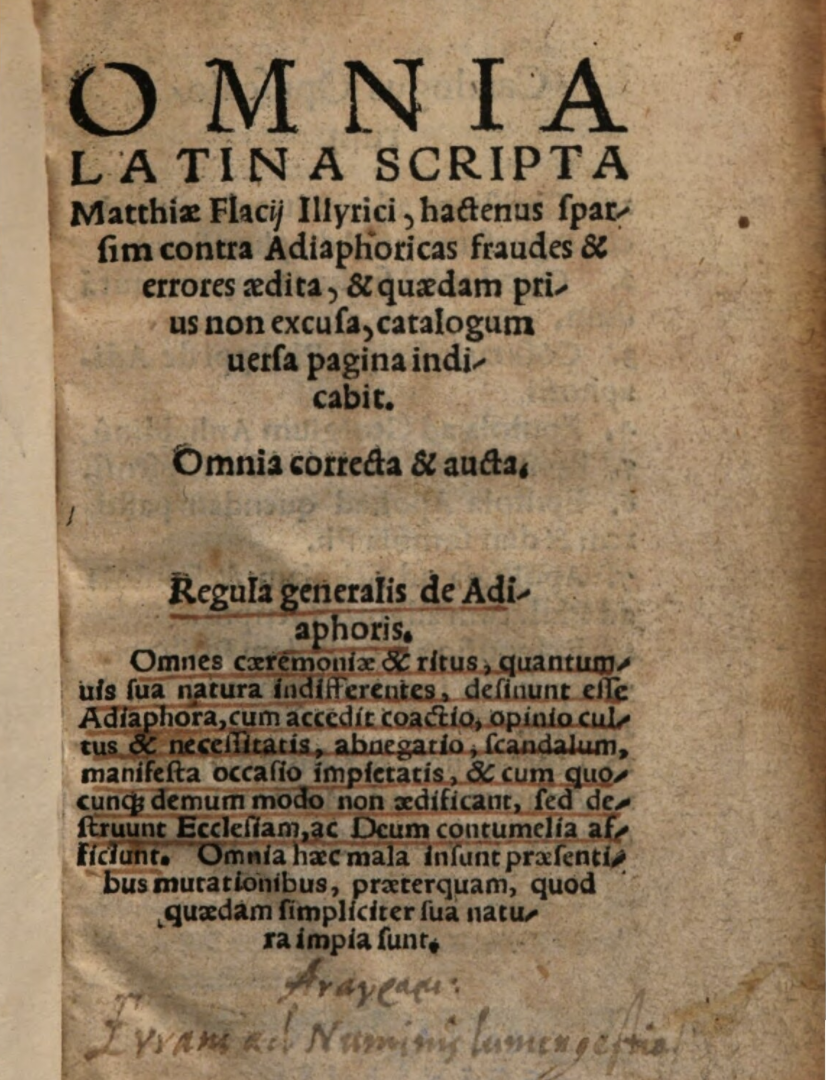

[插图3:弗拉修斯,Omnia Latina Scripta (1550)封面]

按照以上标准,弗拉修斯指出,莱比锡临时协定不接受新教的唯独因信称义,它所施加的各种仪式,不顾教会的意愿而强加给教会,不但侵犯了教会的自由,也违背了上帝的心意(上帝并不希望重新恢复这样一种仪式,后者长期以来服务于偶像崇拜,并且因此先前已经被新教废除),既不造就教会,也非由“虔诚和开明”的人制定,而是出自“基督最坏、最明目张胆的敌人”之手。因此,“它们不再是真的无关紧要之事,而是敌基督不敬虔的吩咐”,“在教会找不到容身之地”。查理五世试图强加仪式,实质是要重建天主教及其迷信。在这种情况下,接受这些仪式就意味着丧失信仰。<57>

其实,有关无关紧要之事的争论,本质上不是何种礼仪或者仪式是被允许的,而是世俗掌权者是否有权决定这些仪式应该是什么。梅兰希顿愿意为了教会的保存和公共秩序的恢复做出让步,只要不触及新教的基要真理,弗拉修斯则坚持,无论会遭遇怎样的危险,都要明确告白信仰:在世俗事务而非属灵事务方面,我们应该服从政府,世俗掌权者要在教会面前止步。<58>

在马格德堡抵抗施行临时协定的斗争中,弗拉修斯发表了大量辩论文章,维护路德宗的基本教义,逐渐由宗教改革事业的“边缘人”成为令人瞩目的辩手,在继路德、梅兰希顿之后的第二代新教福音派领袖中脱颖而出,吸引了一批跟随者。<59> 1549年10月1日,梅兰希顿感到整个路德宗教会因争论导致撕裂,因此致信弗拉修斯,辩称自己并没有改变路德宗教义,没有在教会中引入天主教仪式。<60> 但这封信对教会合一没起多大作用,相反,路德宗内部的这场争论让天主教看笑话,这让身在日内瓦的加尔文感到悲哀。加尔文在这场争论中站在弗拉修斯一边,反对奥格斯堡临时协定。他在1550年6月18日写给梅兰希顿的一封信中,将梅的观点概括为:只要教义的纯正得到维护,外在事物就不必努力争取。加尔文责备他的老朋友梅兰希顿把非必要之事(non-essentials)扩大化了,不应该向教皇党人让步如此之多。他还以使徒保罗和教会殉道者为例,鼓励梅克服性格上的懦弱。“一位将军的战栗要比一群士兵的逃跑更不光彩······你一人哪怕只是稍微让步一点,也会比一百个人公然逃跑引起更多的抱怨和叹息。”<61>

直到此时,加尔文依然把梅兰希顿看作宗教改革事业无可争议的领袖,但是路德宗内部可能不会同意。马格德堡的神学家们称包括梅兰希顿在内的维滕堡神学家们为宗教改革的叛徒、“菲利普派”,梅则讥其为“真路德宗”(gnesia-Lutherans):“这群可笑之徒以为他们是真正的路德宗。”<62> 就在加尔文给梅兰希顿的信发出4个月后,遭到莫里茨率军围攻的马格德堡,伴随着印刷机源源不断生产抵抗小册子的震动声,接过了路德时期维滕堡的抵抗大旗。包括弗拉修斯在内的反对临时协定的路德宗流亡者们举起这面旗帜,他们身后的士兵践行着他们的神学思想,在大街上唱道:“像马加比做的那样/为上帝的话语奋斗/攻击这地上的叛徒/为德国境内发生的/这骇人谋杀而复仇”<63>。

[插图4:1551年的马格德堡]

帝国统一政策破产

所幸马格德堡并未血流成河。就在马格德堡弹尽粮绝被迫屈服四个月后,这位上任不久的萨克森选帝侯莫里茨再次倒戈,转向路德宗阵营,向德国南部帝国军事占领区发起攻击,查理五世仓皇逃离德国。这证明帝国军队五年前的米尔贝格之战不过取得表面胜利,既非皇帝压服了地方王侯,也非天主教战胜了新教,不如说是查理联合了天主教和新教王公才取得军事胜利。显然,这种联合缺乏坚实的基础。

随着1552年帕绍和约(the Peace of Passau)的签署,查理与莫里茨及其同盟达成停战协议,萨克森前选帝侯约翰·弗里德里希一世和黑塞的菲利普获释,临时协定成为一纸具文。深陷家族斗争的查理五世再也无力恢复先前的政治和军事优势,不得不接受德国王公们的要求,给予路德宗在帝国中永久合法的地位。至此新教宗教改革事业劫后重生。1555年2月,无颜出席奥格斯堡会议的查理委托他的弟弟费迪南(Ferdinand I,1503—1564)与新教王公谈判,签署《奥格斯堡合约》,正式承认路德宗的合法地位,也宣告了查理五世帝国统一政策的破产。<64>

在接下来的二十余年,路德宗分裂的两派继续就原罪、自由意志、善工、无关紧要之事和一系列其他问题争论不休,直到1577年《协同书》(Formula of Concord)的发布,两派之争才暂告一个段落。弗拉修斯关于无关紧要之事的观点写进《协同书》第十条,并在300多年后纳粹德国的教会斗争中,被路德宗牧师朋霍费尔直接引用来反对雅利安条款。<65> 这显示出路德宗面对古今帝国教会的一体化要求时持续的抵抗传统,而这一传统的代表弗拉修斯及其神学思想,也正得到今人越来越多的关注和研究。<66>

<1> Erwin Iserloh, Joseph Glazik, Hubert Jedin, Reformation and Counter Reformation, translated by Anselm Biggs and Peter W. Becker (London: Burns & Oates, 1980), 286.

<2> Hugh Trevor-Roper, Princes and Artists: Patronage and ideology at four Habsburg courts 1517-1633 (New York: Harper & Row, Publishers, 1976), 34; Geoffrey Parker, Emperor: A New Life of Charles V (New Haven and London: Yale University Press, 2019), 327; Richard Heath, Charles V: Duty and Dynasty the Emperor and his Changing World 1500-1558, chapter 25 (Milford Publishing, 2018) [kindle]. 实际情况是,米尔贝格之战期间,深受痛风之苦的查理五世软弱无力,很可能必须靠臣仆担扶才能观战,遑论策马扬鞭。

<3> Frances A. Yates, Astraea: The Imperial Theme in the Sixteenth Century (London: Pimlico, 1975), 22.

<4> Thomas A. Brady Jr., German Histories in the Age of Reformations, 1400-1650 (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 207.

<5> Geoffrey Parker, Emperor: A New Life of Charles V, 332.

<6> Lewis Spitz, The Protestant Reformation, 1517-1559, 121; Geoffrey Parker, Emperor: A New Life of Charles V, 328.

<7> Nathan Baruch Rein, “Faith and Empire: Conflicting Visions of Religion in a Late Reformation Controversy-The Augsburg Interim and Its Opponents, 1548-50”, in Journal of the American Academy of Religion, March 2003, Vol. 71: 48; Richard Heath, Charles V: Duty and Dynasty the Emperor and his Changing World 1500-1558, chapter 26 [kindle].

<8> Frances A. Yates, Astraea: The Imperial Theme in the Sixteenth Century, 25, 40, 43-44.

<9> Sources and Contexts of The Book of Concord, edited by Robert Kolb and James A. Nestingen (Minneapolis: Fortress Press, 2001) [kindle version].

<10> Julius Pflug, Correspondance, vol. III., edited by J. V. Pollet (Leiden: E. J. Brill, 1977), 166.

<11> Eric W. Gritsch and Robert W. Jenson, Lutheranism: The Theological Movement and Its Confessional Writings, 43.

<12> John Rogers, A Waying and considering of the Interim by the honourworthy and highly learned Phillip Melancthon, 1538.

<13> Sources and Contexts of The Book of Concord [kindle version].

<14> Oliver K. Olson, Matthias Flacius and the Survival of Luther’s Reform (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2002), 106-107.感谢孙泽汐兄提供资料。

<15> Has Baumgarten, Moritz von Sachsen, der Gegenspieler Karls V (Berlin: Paul Neff Verlag, 1941), 226, 229.

<16> Oliver K. Olson, Matthias Flacius and the Survival of Luther’s Reform, 109.

<17>有关梅兰希顿的教育思想,参见里默·A·法伯尔,“菲利普·梅兰希顿论归正教育”,丁祖潘译,收入《世代》第12期,第15—27页。

<18> Clyde L. Manschreck, “The Role of Melanchthon in the Adiaphora Controversy,” in Archiv für Reformationsgeschichte, Vol. 48., January 1957: 167.

<19> Luka Ilic, Theologian of Sin and Grace: The Process of Radicalization in the Theology of Matthias Flacius Illyricus (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014), 67, 70.

<20> “Letter of Melanchthon to Christoph Karlewitz, April 24, 1548,”in Melanchthon in English: New Translations into English with a Registry of Previous Translations, translated and edited by Lowell C. Green & Charles D. Froehlich (St. Louis: Center for Reformation Research, 1982), 23. 感谢许宏提供资料。

<21> Ibid., 21-22.

<22> Ibid., 18, 20.

<23> Von Heinz Scheible, “Melanchthons Brief an Carlowitz,” in Archiv für Reformationsgeschichte, Vol. 57, January, 1966: 102-130.

<24> Oliver K. Olson, Matthias Flacius and the Survival of Luther’s Reform, 86.

<25>弗拉修斯的生平,本文参考了Oliver K. Olson, “Matthias Flacius Illyricus,” in Shapers of Religious Traditions in Germany, Switzerland, and Poland, 1560-1600 , edited by Jill Raitt (New Haven and London: Yale University Press, 1981), 1-17;另见The Reformation Theologians: An Introduction to Theology in the Early Modern Period, edited by Carter Lindberg (Oxford: Blackwell Publishers, 2002), 83-93。

<26> Olson, Matthias Flacius and the Survival of Luther’s Reform, 51; Wade R. Johnston, These Adiaphoristic Devils: Matthias Flacius Illyricus in Statu Confessionis, 1548-1552(电子版), 43.

<27> Nathan Rein, The Chancery of God: Protestant Print, Polemic and Propaganda against the Empire, Magdeburg 1546-1551 (Burlington: Ashgate Publishing Company, 2008).

<28> Olson, Matthias Flacius and the Survival of Luther’s Reform, 88-89.

<29>事实上,施马加登战争打响之前,为了鼓励地方王侯参战,梅兰希顿还重印了路德1531年的文章“敬告亲爱的德国民众”(Warning to his dear German People),该文表明路德受到萨克森法学家的影响,对滥权的掌权者由此前的被动顺服开始转向支持积极反抗。见Cynthia Grant Bowman, “Luther and the Justifiability of Resistance to Legitimate Authority,” in Journal of the History of Ideas, Vol. 40., April 1979: 11-12。

<30> Olson, Matthias Flacius and the Survival of Luther’s Reform, 91.

<31> Ibid.

<32> Ibid., 92.

<33> Ibid.

<34> Ibid., 93.

<35> Ibid.

<36> Philip Melanchthon, A Melanchthon Reader, translated by Ralph Keen (New York: Peter Lang, 1988), 166-167.感谢许宏提供资料。

<37> Olson, Matthias Flacius and the Survival of Luther’s Reform, 97.

<38> Ibid. 96.

<39> Ibid., 96-97.

<40>卡尔·楚门,《路德的人生智慧:十架与自由》,王一译,上海三联书店,2019、2020年,第229—232页。

<41> Olson, Matthias Flacius and the Survival of Luther’s Reform, 108-109.

<42> Ibid., 109-110.

<43> Ibid., 110-111.

<44> “Leipzig Proposal”, in Dictionary of Luther and the Lutheran Traditions, edited by Timothy J. Wengert (Grand Rapids: Baker Academic, 2017).

<45> Sources and Contexts of the Book of Concord (kindle version).

<46> Corpus Reformatorum (CR), Vol. VII., edited by Carolus Gottlieb Bretschneider (Halis Saxonum: Apun C.A. Schwetschke et Filium, 1840), 7:252.

<47> CR.7:301.

<48> CR. 7:325. Clyde L. Manschreck, “The Role of Melanchthon in the Adiaphora Controversy,” 171.

<49>马丁·路德、梅兰希顿,《协同书》第二册,逯耘译,南京:译林出版社,2003,2005年,第11、161—168页。

<50> Olson, Matthias Flacius and the Survival of Luther’s Reform, 127.

<51> Thomas Kaufmann, “‘Our Lord God’s Chancery’ in Magdeburg and Its Fight against the Interim,” in Church History, Vol. 73, No. 3 (Sep., 2004): 568.

<52> Ibid. 129.

<53> Clyde L. Manschreck, “The Role of Melanchthon in the Adiaphora Controversy,” 173.

<54> “The Fortress of Fathers,” in Elizabethan Puritanism, edited by Leonard J. Trinterud (New York: Oxford University Press, 1971), 102, 104; Clyde L. Manschreck, “The Role of Melanchthon in the Adiaphora Controversy,” 174, note 71.

<55> Matthias Flacius Illyricus, ‘De Veris et Falsis Adiaphoris Prima Pars,’ in Omnia Latina Scripta (1550). [Google books]

<56> Matthias Flacius Illyricus, ‘Regula generalis de Adiaphoris,’ in Omnia Latina Scripta (1550). [Google books]; Luka Ilic, Theologian of Sin and Grace: The Process of Radicalization in the Theology of Matthias Flacius Illyricus, 92.

<57> Bernard J. Verkamp, “The Limits Upon Adiaphoristic Freedom: Luther and Melanchthon,” in Theological Studies, Vol.36, March 1975: 66-69.

<58> The Reformation Theologians: An Introduction to Theology in the Early Modern Period, edited by Carter Lindberg, 86.

<59> Luka Ilic, Theologian of Sin and Grace: The Process of Radicalization in the Theology of Matthias Flacius Illyricus, 93.

<60> CR 7: 482.

<61> Philip Schaff, “The Friendship of Calvin and Melanchthon,” in Papers of the American Society of Church History, Vol. 4, January 1892: 157; Timothy Wengert, “‘We Will Feast Together in Heaven Forever’: The Epistolary Friendship of John Calvin and Philip Melanchthon,” in Melanchthon in Europe: His Works and Influence beyond Wittenberg, edited by Karin Maag (Grand Rapids: Baker Books, 1999), 35-36.

<62> CR, III, 453.

<63> Oliver K. Olson, “Theology of Revolution: Magdeburg, 1550-1551,” in The Sixteenth Century Journal, vol. 3, No. 1 (April 1972): 70.

<64> Martyn Rady, The Emperor Charles V (London and New York: Routledge, 2014), 88.

<65> Dietrich Bonhoeffer Works (DBW) (Minneapolis: Fortress Press, 2009), Vol.12: 366; DBW (2013), Vol.14: 703-705.

<66> Luka Ilic, “The Quincentennial of M. Flacius (1520-1575),” in Lutheran Quarterly, Vol.35 (2021): 455-461.

图片来源:

题图:封面封底背景图为1556年的维滕堡。图片来自https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wittenberg-1556.jpg 美术编辑:陆军

插图1:马背上的查理五世。作者为意大利文艺复兴时期画家提香(Titan,约1488—1576),作于1548年。图片来自 https://en.wikipedia.org/wiki/Equestrian_Portrait_of_Charles_V

插图2:梅兰希顿(右)与弗拉修斯(左)。图片来自https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Matthias_Flacius.png;https://archive.org/details/thelifeofphilipm39734gut

插图3:弗拉修斯,Omnia Latina Scripta (1550) 封面。图片来自https://books.google.cd/books?id=oMw7AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=zh-CN#v=onepage&q&f=false

插图4:1551年的马格德堡。图片来自https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_rp-a_0350074_Magdeburg._Stadtansicht,_1551,_aus,_Hoffmann,_Friedr._Wilh.,_Geschichte_der_Stad.jpg

此文首发于《世代》第15期(2020年秋冬合刊号)。

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(世代Kosmos)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第15期的主题是“帝国与教会”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(世代Kosmos);网站(www.kosmoschina.org)

发表回复