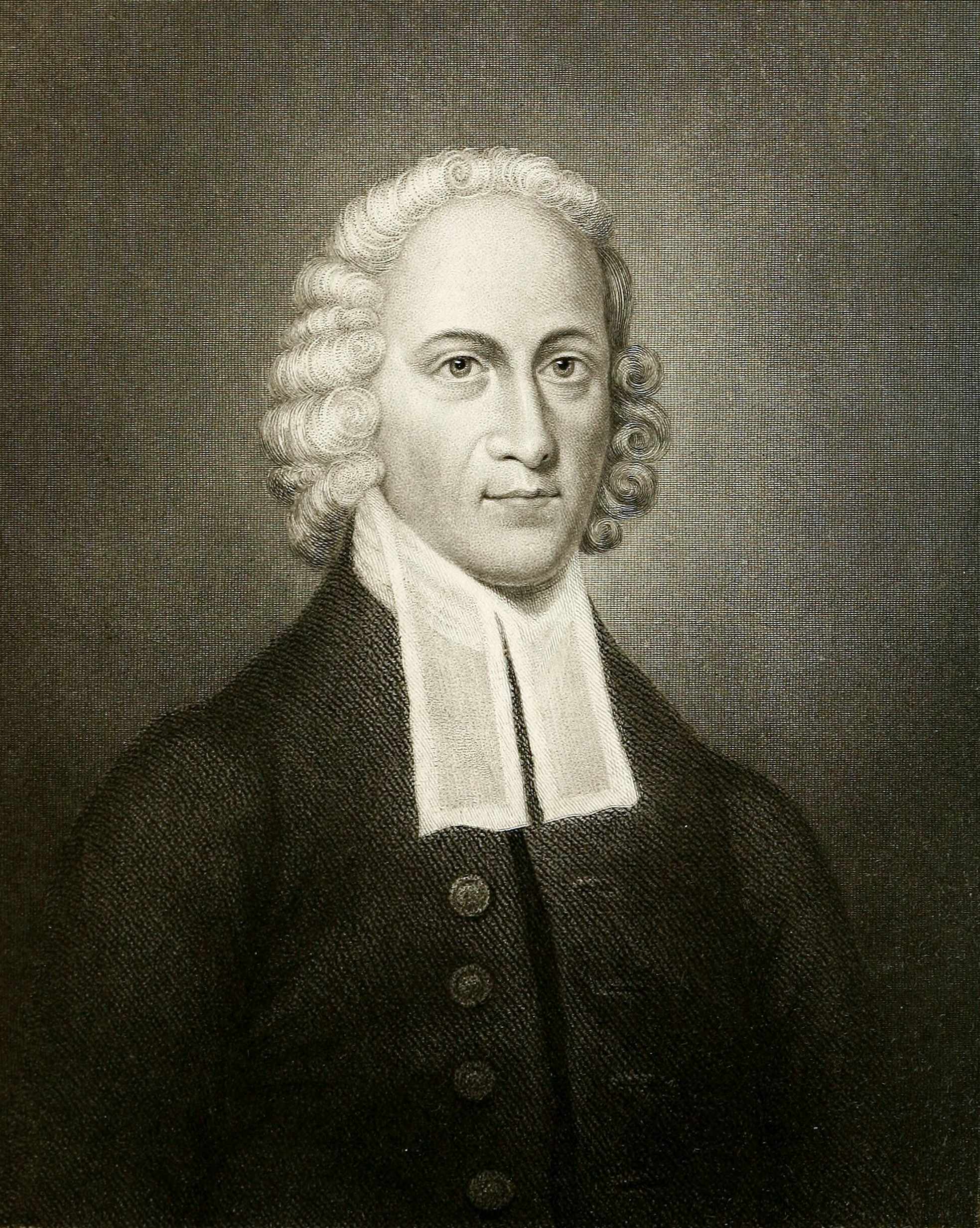

[题图:乔纳森·爱德华兹(1703—1758)]

译/丁祖潘

摘要:本文考察乔纳森·爱德华兹(1703—1758)的生平业绩中教育扮演之角色,包括爱德华兹在18世纪早期新英格兰接受的教育,和他担任教师期间的教学活动。教师是其所从事的诸多职业之一。尤需指出,他在担任英国儿童、印第安人儿童和年轻人的教师时,所使用的教学方法及遵循的原则各具特色。之后,本文会介绍爱德华兹派(Edwardsean)传统中的几位杰出人物,表明这一传统中教育方面的变化与延续。

马萨诸塞州北安普敦(Northampton)牧师乔纳森·爱德华兹在其“杂记”(Miscellanies)之一中,记述了他给当地一名13岁男孩上的一节物理课。爱德华兹声称,“任何一个两英寸见方的物体”,其大小为“一英寸见方之物的八倍。可将之切成八块,其中每一块大小与一英寸见方之物同等”。男孩疑为牧师戏言,然而爱德华兹写道,“我煞费苦心说服他相信我没有开玩笑”,随即,男孩“高喊这不可能,太荒谬了”。为了证明所言非虚,爱德华兹把男孩带进木料间,用锯子锯下“两个立方块,一个一英寸见方,另一个两英寸见方,然后让男孩检查尺寸,知其无误,没有作假”。接下来爱德华兹“将此两英寸见方的立方块切成大小相等的八块”,交给男孩,他“将之与一英寸见方的立方块一一比对,花了些时间计算比较”。尽管手持证据,男孩依旧“惊讶不已,仿佛整件事被施予魔法一般”。爱德华兹解释道,男孩无法理解,“因为他根本不知道个中原因”,也就是说,此前无人教他认识在看似矛盾之物背后,体积和质量这些更为重要的概念。(Chamberlain 2000: “Miscellanies” no. 652, 192)。

这个故事原本要表明,比起这一数学智力游戏,宗教中有更多难以洞悉的谜团。但它也让我们难得一瞥爱德华兹借助经验、观察和示范来进行教学。此教学法与他早年所写诸如“蜘蛛信”(The Spider Letter, 1723)这类文章中呈现的探究精神几乎如出一辙(Anderson 1980:163-170)。教育在乔纳森·爱德华兹生平业绩中的角色,常为学者和爱德华兹的追随者所提及,却又备受争议。为了理清爱德华兹对新神学(New Divinity)圈子中的教育学之影响,我们必须首先考察爱德华兹本人,他的教育成长背景和担任教师时所使用的教学方法。接下来,我们会考察爱德华兹派传统中的几位杰出人物,表明教育方面的变化与延续。

一、蒂莫西·爱德华兹的预科学校

1694年,就在担任康涅狄格东温莎(East Windsor)首任牧师数月前,蒂莫西·爱德华兹(Timothy Edwards)任教于一间拉丁文法学校。该校培养男童将来上大学。新英格兰的法令规定,五十户及以上的村镇要办一所小学,人口至少有一百户的村镇要设立一所文法学校。尽管小镇建立不久,但东温莎至少符合第一条标准(Stelting 1998:128-149)。

蒂莫西·爱德华兹原本会是一名严格的监督(校长)。在马萨诸塞斯普林菲尔德的牧师佩利提阿·格洛弗(Peletiah Glover)的指导下,蒂莫西学会欣赏古典艺术,并且培养了强烈的自律意识。他成为远近闻名的希伯来文学者,也熟知最近兴起的学问,甚至还写应景诗。为了增加收入以应付日渐增长的家庭开支,蒂莫西在房舍一楼西南屋办了一间预科学校,招收当地男孩。教室沿着墙壁排列条凳。男孩子们,连同爱德华兹家所有的孩子——10个女儿和1个儿子——在这里学习教理问答、作文、语法、逻辑和古典语言。家庭图书馆藏有英语、拉丁文和希腊语语法书籍,还有教科书和其他教学用具。<1>

女子教育和女性教育者,是这个追求进步的福音派家庭最为明显的特征。蒂莫西的妻子以斯帖·斯托达德·爱德华兹(Esther Stoddard Edwards)协助教学。人们知道她接受过自由教育,比她的丈夫拥有更多“接地气的知识”,后者所知较为专门狭窄。蒂莫西去世后,以斯帖为当地妇女开办神学班。他们的女儿能够查考拉丁文释经书,阅读艾迪森(Joseph Addison)和斯蒂尔(Richard Steele)的作品,与其兄弟相反,还能口出妙语(wielded rapier-like wits)。女儿们长大后轮流任教。例如,当蒂莫西外出时,姐姐们就会考查年幼的乔纳森和当地男孩。大孩子每天都要听小孩子背诵。<2>

正如新英格兰文法学校传统的典型做法那样,蒂莫西注重背诵式学习,要求一字不差记诵。1711年,蒂莫西以随军牧师身份离家参军,在给妻子以斯帖的信中写道:

我希望你留意,不要让乔纳森丢掉所学习的东西,而要掌握一些初步知识。首先要记住propria quae moribus的两面,以便能保持住所学到的东西。我本来会让他多向他的姐姐们说拉丁语。我也会让女儿们记住所学会的语法,像乔纳森那样把所学到的东西背下来。<3>

据传蒂莫西在培养男孩子上大学方面颇负盛名。他们不需要接受常规考试就可以注册入学,原因是(人们相信)出自蒂莫西·爱德华兹门下的任何人肯定精于此道。1716年,爱德华兹入读刚建立不久的康涅狄格学院韦瑟斯菲尔德(Wethersfield)分部,指导老师是以利沙·威廉姆斯(Elisha Williams)。直到1719年,经历了几次不成功的抗议之后,各地学生被召集起来,成立耶鲁学院(Yale College),以纪念捐助人以利户·耶鲁(Elihu Yale)。当时学院的课程以中世纪的“三艺”(语法、逻辑和修辞)和“四艺”(代数、几何、天文、音乐)为基础。学生入校后最初主攻语言,后期则是逻辑、形而上学和数学。学校要求大量背诵:每天背诵的内容从英文到希腊文、希伯来文到希腊文、拉丁文到英文。周五背诵的内容出自沃勒布修斯(Wollebius),周六背诵威廉·埃姆斯(William Ames)的《神学精粹》(Medulla)和《小教理问答》(the Assembly’s Shorter Catechism),周日再背诵埃姆斯的《良心案例》(Cases of Conscience[Morris 2005:64-65])。

家庭教育和学院教育为乔纳森·爱德华兹建立自己的教学理论和方法打下了基础。我们现在就对此加以考察。以下就爱德华兹教学论著的讨论,按照其生命历程阶段而非按年代顺序进行。有关爱德华兹的教育理论和实践活动,我们将首先考察有关孩童的方面,然后是教牧和学院背景中的年轻人,最后是对在自己家中(译按:指爱德华兹为了给未来的神职人员提供深造机会而在自己的牧师寓所开办的学校)牧师候选人的教育。

二、教导孩童

作为11个孩子的父亲,以及有几十名儿童的马萨诸塞北安普顿教会的牧师,爱德华兹的一项职责就是不断教导他最年轻的会众,也就是15岁以下的“儿童”养成学习习惯,从小追求品德和敬虔。他养育自己孩子的方式,或许就是他试图为其他父母树立的典范:

他抓住一切机会,和孩子们一道逐一研究他们各自灵魂的关切;只要有机会就给他们以提醒、劝诫和指导。在教导宗教原则方面他不辞辛劳,采用的是《教理问答》(Assembly’s Catechism):不仅注意要他们把它背下来,而且通过针对每一项答案提问并加以讲解,引导他们理解其中所教导的教义。他一般在安息日前一晚教这门课。需要指出的是,尽管我们看到爱德华兹在这里仍然强调记诵,但他也向孩子们提问并加以解释。正如我们将看到的,他扩展了这项策略(Hopkins 1765:47)。

讲道也是一项面向父母和孩童的重要教学手段。为了鼓励父母,爱德华兹在布道中宣讲教育孩子的重要性,正如他在1745年2月的一篇讲道中教导说,“上帝在他的教会所指定的主要蒙恩之道,其中之一就是儿童的宗教教育”。<4> 父母有责任在家庭和教会中以“食物和训诫”来养育孩童,在孩子早期培养他们的品格,这对于他们日后服侍他人和归信“最为有利”。正如爱德华兹在另一次布道中所说,训练一个孩子走他或她当走的路,这是“一项主要的蒙恩之道”,“教会的存续”有赖于此。他进而说道,“改造一个民族最简单的方法,就是教育。”<5>

就像对待其他年龄段的人一样,爱德华兹对孩子的布道也是有针对性的。1742年12月上演的一次特别的视觉学习经历——让人想起爱德华兹通过演示,向那位13岁男孩表明两英寸见方立方块的可分割性。约翰·莱曼(John Lyman)的房屋失火,他的两个孩子不幸葬身火海。在结束关于上帝“可怕的责备”的证道之后,爱德华兹把教会孩童召集起来,陪同他们去看烧焦的房屋废墟。<6> 这种做法会令现代读者感到残酷不仁,但爱德华兹和他同时代的人会觉得这样做是合理的,如果这意味着一个年轻生命会因此得救。

最后,在结束这个话题之前,我们不能不提到四岁的菲比·巴特利特(Phebe Bartlett),她是爱德华兹所著《忠实叙述》(A Faithful Narrative)一书中的著名人物。正如爱德华兹所描述的,菲比在储藏室的热烈祷告、关心兄弟姐妹的灵魂,以及对教会牧师的爱,使她成为儿童敬虔的完美典范(Goen 1972:199-205)。

三、给威廉·佩珀雷尔的信

下面,我们必须来看爱德华兹的最后生涯。此时他在斯托克布里奇(Stockbridge)当宣教士,和一群截然不同的孩子打交道。1751年11月,他给威廉·佩珀雷尔(William Pepperrell)写了一封重要的信函。佩珀雷尔是1745年路易斯堡战役(Louisburg campaign)的英雄人物,支持向印第安人宣教。爱德华兹曾于1751年春到缅因州的基特利(Kittery)登门拜访威廉夫妇,讨论向印第安人宣教的前景。与此同时,爱德华兹收到殖民地大臣安德鲁·奥利弗(Andrew Oliver)的来信,信中谈到“计划为当地印第安女孩开办一所学校”。<7> 爱德华兹的回信是对他的教育哲学最为充分的阐述。在斯托克布里奇期间,他想与两位教师蒂莫西·伍德布里奇(Timothy Woodbridge)和吉迪恩·霍利(Gideon Hawley)一道,利用诸如皮特·沃伦(Sir Peter Warren)和艾萨克·霍利斯(Rev. Isaac Hollis)等慈善家的捐款,来实现他的教育哲学(Davies 2006)。

来斯托克布里奇之前,正当为男女孩童开办学校的计划未取得重大进展之际,爱德华兹对建立一套教学体系颇有兴趣,希望借此确保(计划)取得最大成功。<8>今天的历史学家会把殖民地时代建立的新英格兰文法和预科学校体系,看作美国清教徒的一项主要遗产。然而,如果我们根据爱德华兹的描述来作评估,就会对这一判断有所保留。对爱德华兹而言,他所定义的“成功的”教学体系,很大程度上是英国学校付之阙如的。爱德华兹声称,教会学校“应该避免英国普通教学法中的严重缺陷”。英国学校的孩子们“惯于学习而不求理解”,也就是说,老师们教他们阅读,只是让他们养成“看字发音”的习惯,却不理解所读的内容。爱德华兹接着评论说,“老师们用类似的方法教孩子们学习教理问答,让他们在能够明白晓畅理解之前,就开始复述所背下的词语”。声音和与之关联的思想,二者是分开的。

无论是出自独立思考还是与同侪商议、阅读诸如当代作家约翰·洛克(John Locke)教育著作的结果,爱德华兹主张一种不同类型的教育认知。与主要靠记诵来学习相反——正如乃父蒂莫西所为,爱德华兹设想出一种对话式的、苏格拉底式的教学法,用他的话来说就是一种“非正式”(familiar)的方法,这种方法吸收了新近的学习理论,以及比如中世纪经院辩论这种经过检验的有效形式。<9>“在这些寄宿学校,没有老师现场指导的情况下,孩子们不要读课文。老师们要教学生注意并理解所读单词和句子的含义。”更重要的是,“要教孩子理解事物(things)和词语(words)”。读了一些段落之后,教师不但要解释单词和短语,还要解释“本课探讨的事物,以非正式的方式开启孩子的理解力”。这反过来在教师和学生之间开启了对话,通过“非正式的问题”鼓励孩子“畅所欲言。轮到他时也要提出问题,以解决他自己的疑惑”。教导“印刷出版的教理问答”时也是如此,问答互动、鼓励学生一方探究这一原则,应该占主导地位。爱德华兹继续说道:“应以同样非正式的方式不时向他们提问,正如他们通常会被问到一些与己身相关的日常问题。”最终,这将会反复灌输“交谈神圣事物的习惯”,儿童会“脱去他们身上所见到的羞怯和畏缩,会与老师们谈论这些属灵话题”。尽管爱德华兹未必是讨论式教学(open classroom)的提倡者,但他的教学理念却比传统的师生关系更为开放。有趣的是,爱德华兹教学体系的主要内容之一就是“非正式的谈话”(familiar discourse),这似乎构成了讲故事(telling stories)的主要部分——我们在他来到斯托克布里奇所做的布道中看到了相同的转变。

爱德华兹对“理解”(understanding)的强调也值得留意。在其关于意志自由的论文中,他把理解认定为与意志相对的主要认知官能。在他看来,人们借助理解这一官能来判断、分辨和推论。他“在一种更宽泛的意义上”定义理解,认为其“包括整个感知或领悟(apprehension)官能,而非仅指所谓的推理或判断”。<10> 借助理解,人们获得知识,也因此知晓如何选择。因此,在其有关教导印第安儿童的理念背后,暗藏着爱德华兹的人类学思想。如此应用理解之后,爱德华兹继续说道,“儿童的学习将会变得愉快,有趣又有益”,增长知识,提升推理能力。学习不再是“一项枯燥无味、令人生厌的任务,缺少适宜的乐趣或益处”,而是渴望的对象,儿童对“它的爱好也会逐渐增长”。

爱德华兹据以批评“新英格兰常见的教学法”存在“严重缺陷”的另一依据,就是教师没有向学生“提供一份圣经历史纲要”。由此可见,宗教内容在爱德华兹的教育观和个人发展观(包括智力和灵性方面)中占据要津。依据这份圣经纲要的线索,教师就能够“在学生通过阅读获取圣经知识之前,使其在非正式的谈话中学习某些圣经故事,有时是一个故事,然后是另一个”。以此方式,孩子的整个身心均被触及,正如爱德华兹所说,“启悟孩童,感其心与导其行”。

一旦孩子们学会熟练读经,他们“就会被要求读某个圣经故事,有时候是一个,有时候是另一个,并且要仔细观察”。读完后,老师会向他们提问“故事的细节,以便知道学生对故事了解全面且能加以描述”。爱德华兹对斯托克布里奇的孩子们期望颇殷。这些孩子们沉浸在对新旧约之间的联系、教会历史及年表、中东地理这些内容的学习之中。

爱德华兹的创新之处,在于认为这些方法均适用于男孩和女孩。这有悖于当时习俗,也即女子只能得到最低程度的教育,如果出身精英家庭和中产阶级上层,或许可以上女子学校学习诸如绘画、缝纫、刺绣等家政技能。爱德华兹在这方面的包容兼顾,部分源于他在从小接受的家庭教育中和十位受过良好教育的姐妹共同成长的背景,但似乎也反映了地方乡绅文化对男女同校的普遍看法。这一点很少得到研究。<11>

然而,尽管现代读者欣见爱德华兹教育观中性别平等的某些痕迹,但爱德华兹显明自己属于他所处的时代。他指出这些举措“将用来更为快速有效地改变印第安人的品味,让他们脱离野蛮和残忍,喜爱属于文明和精致之物”。理解这一点很重要:欧洲人的传统观念认为,“基督教的”意味着“文明的”,而“文明的”意味着生活方式、服饰、家居、风俗,尤其是说话方式等方面的欧洲风格。在斯托克布里奇,印第安人将放弃他们的母语而改说英语。“教孩子们学说英语是必要的;事实上无论如何这都是绝对必要的。印第安语极其野蛮贫乏,很不适合用于交流属灵道德之事,甚至是那些思辨和抽象之事也不适合。总之,对于一个拥有文明、知识和精致生活的民族,它们是完全不适宜的。”为了实现这一传统目标,爱德华兹再次走出革新一步:英国学生和印第安人学生同校。

开设混种班或许是爱德华兹在斯托克布里奇宣教事业的目标,但他也看到了对多语种英国宣教教师的实际需要。因此,爱德华兹主张宣教士候选人,比如乔布·斯特朗(Job Strong)和以利户·斯潘塞(Elihu Spencer),这两位爱德华兹的门生,要学习印第安方言,好在西部部落中(也就是在纽约和宾夕法尼亚)工作。爱德华兹也称赞了他的儿子小乔纳森(Jonathan Jr.)为宣教所做的努力。小乔纳森5岁时全家搬到斯托克布里奇,因此他从小和印第安孩子一起玩耍,会说几种印第安方言,事实上他一度明显说马希坎部落语(Mahican)比说英语还好。爱德华兹对他这个儿子的期望并没有实现。小乔纳森太喜欢优雅生活了,住不惯边境之地,不能像大卫·布雷纳德(David Brainerd)那样从一个营地赶往另一个营地巡回布道。然而,小乔纳森与宣教当地的熟人保持联系,并在1788年出版了一本小册子,比较了几种印第安方言和希伯来文,认为印第安人是以色列消失的部族之后裔(Edwards Jr. 1788)。

爱德华兹“基督教教育”观中另一个有趣的地方,就是提倡教学生唱歌。“音乐,特别是圣乐,能非常有效地将人心变得柔软,使各种情感和协一致,并让人的头脑喜欢高尚之物。”他对音乐角色的强调,来自他个人及其家庭生活的影响。在个人私祷中,爱德华兹吟唱他的沉思所得(Edwards, “Personal Narrative,” in Claghorn 1998:794)。他的家庭敬拜包括唱诗篇和赞美诗,家中也备有乐器(Hopkins 1765: 46-47)。音乐也体现了爱德华兹的美学,后者是其哲学神学的核心部分。他用音乐术语来描述三位一体,并视和谐为神圣及创造二者之美和卓越的一部分。<12>

四、给印第安儿童开列的阅读书目

教学必然涉及书本,那么爱德华兹会给孩子们指定哪些课本呢?1757年,爱德华兹给他以前的学生约瑟夫·贝拉米(Joseph Bellamy)写了一封信,后者在康涅狄格的伯利恒(Bethlehem)长期担任牧师和教师。爱德华兹在这封信中开列了一份“阅读书目”(1757年2月12日书信,Claghorn 1998:700-701)。对于当时住在贝拉米家中的几名斯托克布里奇印第安儿童来说,这份书目起到课程大纲的作用。这些孩子们辗转来到贝拉米家中:来这里是为了安全起见,因为持续进行的战争使斯托克布里奇变为危险之地。另一个原因是到那时为止,爱德华兹与威廉姆斯(Williams)家族的冲突,导致寄宿学校停课,学校建筑被烧毁。此外,还因为爱德华兹能够把这些孩子带离他们的父母和玩伴,后者在爱德华兹看来会给这些孩子带来不好的影响。

爱德华兹给贝拉米的这份“书目”今已散佚不存,但其内容可能与他6年前给佩珀雷尔的书目相同(Thuesen 2008:44-45,361-362)。这份书目起首列有一部词典——但并非普通的词典。只有质量最优的词典才能占据书目头条,为此爱德华兹所选的是塞缪尔·约翰逊(Samuel Johnson)的《英语词典》(A Dictionary of the English Language)。这部两卷本的词典在《牛津英语词典》(Oxford English Dictionary)出版之前是标准版词典,于1755年在伦敦刊行,尽管当时的公告宣称新词典已于8年前出版。爱德华兹还列入托马斯·迪切(Thomas Dyche)的《拼写词典;或英语中所用常见词和专有名词汇编》(The Spelling Dictionary; or, A Collection of all the Common Word and Proper Names Made Use of in the English Tongue[London, 1723, rev. ed., 1725])。作为补充,爱德华兹还提供他个人私藏和他父亲收藏的一批英语语法书(如果有学生对拉丁文和希腊文均熟练的话)。

有关英语入门的工具书是如此之多。至于科学,爱德华兹选入的是安德鲁·巴克斯特(Andrew Baxter)的《马修;或幼稚的宇宙论》(Matho; sive, Cosmotheoria puerilis [Edinburgh, 1738])。该书于1740年被译为英文,1745年在伦敦出版,以18世纪日益流行的对话风格来编排内容。书中人物之一是一个虚构的男孩,问一些哲学和科学问题。我们会看到爱德华兹喜欢这种学习方式的地方,因为后者与他向佩珀雷尔提出的观点相合,即对话或者“非正式”的教学方法最为有效。

爱德华兹给重要人士写信时通常会先拟草稿。在给佩珀雷尔的信件草稿说明中——这些草稿最近才被利用<13>——爱德华兹写道,他会教孩子们(认识)“几个国家的(地理)范围、边界、首都等等,然后教他们(了解)一点这些国家的历史和现状”。他所推荐的两本读物是托马斯·萨尔蒙(Thomas Salmon)的《地理和历史基本原理新编》(A New Geographical and Historical Grammar[London, 1749])、约翰·弗兰沙姆(John Fransham)的《世界缩影或趣味旅行》(The World in Miniature; or, The Entertaining Traveler[London, 1740])。第二本书的长标题声称会描述世界各国“一切生活所必需的和令人好奇的事物”。此外还有约翰·张伯伦(John Chamberlayne) 和爱德华·张伯伦(Edward Chamberlayne)合著的《大不列颠的现状》(The Present State of Great-Britain[London, 1708]),该书对这个国家的“古代时期作出若干评价”,反映出爱德华兹希望将当地人英国化。对爱德华兹来说,这些著作突显了教育的视觉特征,表现为对自然现象的观察和在地理教学中使用地图。在印刷地图价格昂贵的时代,爱德华兹的财产清单中包括有十余幅尺寸不等的地图(Park 1876:446)。

历史方面,爱德华兹所选的读物是英国长老会教师、牧师和宣教士纳撒尼尔·拉德纳(Nathaniel Lardner)撰写的多卷本大部头名著《福音历史的可信性》(Credibility of the Gospel history),该书从1727年到1757年共出了17卷。就教导印第安儿童的目的来说,爱德华兹认为该书第二部分第12卷(1755年)足矣,(因为)这一卷是对前11卷内容的概述。

爱德华兹要求阅读的其他领域还有基督教护教著作,其中最主要的是吉尔伯特·伯内特(Gilbert Burnet)的《为自然宗教和启示宗教辩护》(A Defence of Natural and Revealed Religion)。这本著作最初是某系列讲座的部分内容。该讲座由英国物理学家罗伯特·波义耳(Robert Boyle)为了捍卫基督教而举办,吸引了英格兰一些最优秀的宗教人士。爱德华兹引用的是1737年版的四卷本,但不知道随后所出质量更佳的版本。这个领域的另一本著作是威廉·沃伯顿(William Warburton)的《论神人摩西》(The Divine Legation of Moses Demonstrated[2 vols., London, 1738-1741]),作者是一位英国国教牧师。在这本名著中,沃伯顿指出摩西五经没有提及将来状态(future state),反而证明其神圣性,从而扭转了自然神论者对摩西五经神圣性的批评。爱德华兹想要学生们注意这部著作的“第四卷”:“犹太神权政治本质的解释:将来状态之教义证明不在摩西时代(Mosaic Dispensation),也非摩西时代之一部分”、“新旧约中证明将来赏罚状态构成摩西时代一部分之经文的考察”。最后,爱德华兹在给贝拉米的信中写道,他原本要在这份书目清单中添加一个书名:爱尔兰长老会牧师约翰·利兰(John Leland)的《答复最近出版的一本书<基督教与创世同龄>》(An Answer to a Late Book Intituled, Christianity as Old as the Creation [Dublin, 1733]),这是对马修·蒂达尔(Matthew Tindal)无耻批判基督教的回应。

以上就是爱德华兹给印第安儿童拟定的课程大纲!显然,爱德华兹是一位要求严格的教师,他为本地儿童定下了高标准。他所选择的书目,反映出他想获得每门学科最前沿和最优秀的著作。这也是他在自己的阅读和学习习惯中保持的一贯做法。

五、在伯利恒居住的印第安人

1756年,当贝拉米同意帮助爱德华兹接收和教导几名印第安男孩时,他可能并没有准备好应对这些孩子会给他带来的麻烦。他在同年5月致信爱德华兹时写道:

“印第安男孩们日渐成长,性情变得越来越温和自足,但他们也贪玩,非常无知,对宗教之事极为鲁钝。当我教他们的数学有点难时,他们很快就气馁了,不喜欢尝试。因此我不再要求他们,只是叫他们再写一遍,一点一点让他们学下去。他们不像英国孩子那样会吃苦,专心做事,而且似乎从未学过教理问答;我(译按:似应为“他们”)该学吗?我有三本圣经,但不会给这些男孩。他们真是无知。”<14>

显然,爱德华兹为佩珀雷尔拟定的计划被证明多少有点不切实际。然而,他敦促贝拉米说:

“我很高兴你能尽心尽力教这些男孩学数学;让我们对他们好好做一次检验,看看他们是否能学会。如果学不会,我认为就不必以给他们良好教育的名义送其出国。我还想提以下几点:费心教他们说英语,让他们学习英文单词的意思,知道用英语说出每样事物的名称。只要有可能,就尽量教他们理解所读英文的意思,让他们将之翻译成印第安语。教他们祷告,为他们写作各种祷告词并教他们理解其中的含义,然后让他们翻译成印第安语。教他们威斯特敏斯特小教理问答,尽一切努力让他们明白理解之。向他们提问有关圣经历史的问题,这些问题不仅出自他们所读过的课文,也是圣经通史记载的主要事件。我希望你能去一趟纽约······买几幅迦南地及其邻近地方的地图(Letter of [June 1756], in Claghorn 1998:688-689)。”

最终,爱德华兹、斯多克布里奇的伍德布里奇和霍利,以及伯利恒的贝拉米,他们为要让印第安儿童“像英国男孩们专注做事”而付出的努力,大部分都失败了。对于英国人和印第安人在殖民地的冲突而言,这既是一种象征,又是不幸的结果。

六、给年轻人的问题

爱德华兹的手稿中少有人问津的是一组“给年轻人的问题”,这让我们得窥他在北安普顿如何教圣经。顺便一提,爱德华兹所指的“年轻人”年龄介于15岁到25岁之间。这组问题由年轻男子作答,类似的一组问题则由年轻女子作答,不过现已佚失。给年轻男子的这组问题中一共出现66个人名,这些人出生于1712年到1728年之间。换句话说,此时他们已经成年,并在1734年到1735年的康涅狄格谷复兴期间加入教会。<15> 这组问题现存150问,皆取材自圣经,用来考查教理教师(catechists)的圣经历史知识,联系经文的能力及推理能力。

爱德华兹以特定格式来拟定这份问题清单。这里任举两个例子,表明爱德华兹如何陈述问题,开列答案所在的经文出处,并记录了作答者的名字:

4.自从以色列人出埃及定居迦南之后,摩西在旷野制造的会幕被放在哪里?《约书亚记》18:1。(Simeon Root)

48.以色列人在离开西奈山和进迦南期间,多久去一次红海?《民数记》6:33,35;6:14,25;《申命记》2:1;《列王纪上》9:26。(Joseph Parsons)

正如以上例子表明,大多数问题涉及旧约,旧约的历史跨度相对较长。但是一般说来,爱德华兹也能提炼主题,例如:

必须了解四福音书作者彼此间和谐一致才能回答的问题。

其他问题与受试者从牧师那里听过的讲道内容直接相关——或许就是为了确保他们认真听道:

52.与基督最后受难情形有关的问题,出自我关于基督受苦的讲论(discourse)。

他所说的“讲论”极有可能指的是关于《以赛亚书》53:3的布道,教义信息为“我们的主耶稣基督,降世为人,饱受人们讥诮责骂”。这篇信息在1729年前后宣讲,叙述了基督生平最后发生的事件。<16> 问题清单末尾部分的手稿破损严重,此处记录的条目展示了一种更为开放的进路:

138.(在)其他时候,让年轻人提出这个或那个理由,通过论证加以说明。(此外,)你能(为此)提出何种论据,如何证明,你能提出什么来证明之,你能就这个或那个举出(什么)?

即便在这里,学生们努力就“这个或那个”给出理由时,我们看到爱德华兹使用了多种“非正式”的方法。不过,爱德华兹也有教授和辅导年轻人的其他方法。一种是“聚会讨论”(conferences),将男女分开,牧师有时但不总是加以监督,给他们上课。这些特别的聚会,以源自欧洲敬虔派的团契小组(collegia pietatis)为基础而加以改进,使爱德华兹有机会直接处理镇上青年的道德品行问题。他看到小镇世风日下。年轻男女们聚在这里,一起“阅读、祷告、唱诗赞美,交谈属灵之事”(Goen 1972;329)。至于孩童,爱德华兹也为他们特别准备了讲道。事实上,在他的文集中,此类讲道比针对其他年龄组的讲道更多。<17> 身为1730年代中期康涅狄格谷复兴运动的先锋,爱德华兹关注年轻人,特别是当他看到他们在敬虔方面退步、行为滑向邪恶时,就对这个群体尤为上心。他认为这个年龄段的孩子意志最为灵活,对于建立道德品行和持续一生的自律习惯来说,这个阶段最为重要。

七、任教耶鲁

我们现在要从教区环境中的年轻人,转到爱德华兹担任本科生导师时的活动。这些学生无疑是年轻人,但相应的教学层次也更高。要了解爱德华兹这方面的初期经历,我们必须回顾1724年6月到1726年9月这段时期。当时他还是一个年轻人,耶鲁学院的教师。此前的1723年,校长蒂莫西·卡特勒(Timothy Cutler)和几名教师,连同教区牧师加入英国圣公会,导致学院人手不足,濒临破产。

我们已知爱德华兹至少花了一些时间在学院图书馆阅读,加长了个人的阅读书目,开始记笔记或者对原有笔记做了添加。这段教师生涯是其灵性生活的低谷。然而他教了哪些内容呢?对此我们缺少相关一手材料,不过有些材料还是让我们对此略知一二。1729年,约翰·瑟吉恩特(John Sargeant)——他后来在爱德华兹以先到斯托克布里奇宣教,曾在毕业典礼上以优秀毕业生的身份致辞。当时爱德华兹刚在北安普顿安顿下来,学院新校长是以利沙·威廉姆斯,爱德华兹也参加了毕业典礼,教过瑟吉恩特和他的同学一年级,也可能包括二年级。瑟吉恩特的演讲符合优秀毕业生致辞的风格,故意冠冕堂皇,但从中我们得知爱德华兹曾教过修辞学——“说话的艺术”;数学——“数字与数量的奥秘”;天文学——“组成我们(太阳)系的一众行星”,还有自然哲学——“你引导我们进入自然最深的奥秘之境,揭开她最复杂精巧的设计”(Sargeant 1882:22-24)。无怪乎这些科目也是他在自己的私人笔记中所钻研的,比如关于“自然哲学”和“思维”的笔记。

八、普林斯顿

下面,我们要跳到爱德华兹生前的最后几个月。或许有关他在普林斯顿期间的活动,最著名的文献就是他答复学院董事会(College Trustees)邀请他担任校长所写的回信。这封长信内容详尽,尤其坦诚。爱德华兹拒绝了邀请,生动描述了自己的身体“体质”——“软弱无力,了无生气,形容枯槁,灵性低沉”,还不厌其烦地总结他那未完成的“大作”。很少有人注意到在这封信中爱德华兹对自己学术方面的评价。首先,他承认“我······在某些科目上学得不够好,特别是代数、高等数学和古希腊经典;我学希腊语一直以来主要是读新约”。其次,他谈到他的“学习方法”是“大量写作”。塞缪尔·霍普金斯(Samuel Hopkins)证实了这一点,他提到爱德华兹“用手中的笔”来思考(Hopkins 1765:44)。此外,当为自己当校长要做的事设定限制时,爱德华兹相当表里不一——有人可能会说他正在谈条件。他不会像他的已故前任、女婿阿伦·伯尔(Aaron Burr, Sr.)那样“经历同样的受聘生涯”,尤其是看到严苛而繁重的日程表正是后者的死因。相反,爱德华兹提议:

我愿意考虑承担校长的工作,只要这份工作包括对整个学院的一般视察并服从学校。至于学校秩序和教学方法,要有助于我即刻开展艺术和科学方面的教学(对此我会谨慎斟酌,因势利导,便宜行事)。特别是对高年级学生,我也愿意做神学教授的全部工作,在公开和私下的讲论中提出问题让学生回答。在毕业生聚会和其他聚会中,有些问题的讨论可用书面或者自由谈话的形式进行。为此,我愿意在合适的时候接受委任。我现在不会打算花时间长期教语言,除非是教希伯来语。我愿意通过教别人这门语言来提高自己的希伯来语水平。<18>

从他的学生兼同事霍普金斯所写的传记中,我们得知爱德华兹“每个安息日在学院礼堂向他的听众布道”。爱德华兹所留下来的讲道集中,只有三篇讲章能被确认曾经在普林斯顿宣讲过。第一篇宣讲于1752年7月,当时爱德华兹在女儿嫁给当时的校长阿伦·伯尔之后,拜访普林斯顿。<19> 以《以赛亚书》9:6为证道经文的讲道,最初于1737年在北安普顿写就并宣讲。爱德华兹还特意写了一段“应用”给“当地学院的成员,他们正期待本周接受学校授予的荣誉”。他在阐述基督为最卓越的策士(Counselor)和教师这一主题时,勉励学生们在预备将来从事牧职的“公共事务”中,一定要把基督当做他们的策士。爱德华兹不满足于只对毕业生说话,他在讲道中总结道:

最后,这篇讲道中的劝勉也适用于一般学生,就是这所学术院的学生,还有这里的文法学校的学生们。我恳求你们,亲爱的孩子们和年轻人,要像关心你们那宝贵和不朽灵魂的益处那样,留心那伟大策士的建议。他是你们所了解的,他对许多更为重要之事的建议如今已摆在你们面前。

仅有两篇署名爱德华兹的讲章曾于1758年2月宣讲(事实上是第二次传讲)。第一篇证道经文为《彼得后书》1:19,教义信息为“神圣启示如同照亮黑暗之地的光”。<20> 爱德华兹向学生们强调预言就如“异端和背道中”的真理之言。他广泛考察了世界各种宗教,从自然神论、天主教到伊斯兰教,视其为缺少神圣启示的文化实例。他最后说道,圣经是“最伟大、最重要和最神圣的真理”。另一篇讲章的证道经文是《犹大书》6节,这节经文宣告“审判日会是一个大日”。<21> 爱德华兹以恢弘的气势描述了最后的审判,从上帝荣耀的多方呈现,到审判宝座前聚集的“盛会”,以至地球的终结。从宗教比较(尽管经过新教凯旋主义[triumphalism]的过滤)到末日审判之火,爱德华兹很可能认为这些讲道既有启发意义又有教育意义,因为这些讲道的根据源自他对圣经的阅读。

九、神学问题

当回忆爱德华兹在普林斯顿的日子时,霍普金斯写道,除了在学院礼堂布道之外,爱德华兹还

向高年级学生提一些神学问题,要他们现场作答。每个人都有机会研究并写下自己认为正确的答案。当他们聚在一起给出答案,尤其是从爱德华兹讲解问题时得到亮光和指引时,他们就感到趣味盎然又从中受益。他们的发言尽是满足和惊奇(Hopkins 1765:24-25)。

对这段回忆可做两点评论。首先,我们再次看到爱德华兹使用他那“非正式”的方法,让学生写下他们自己的想法,然后和他对话讨论。其次,我们几乎可以确定,爱德华兹提出的这些“神学问题”,源自两份现存的汇编(compilations)。一份是题为“神学主题问题”(Questions on Theological Subjects)(WJEO 39)的手稿,其中包括有关教义和神学方面总共53个问题,比“给年轻人的问题”(Questions for Young People)稍微复杂。这份手稿于1746年或稍晚记录在一本笔记本上。此时的爱德华兹正吸引越来越多的牧职候选人登门拜访,这也许可以解释为何他花时间写作这份文献。这些问题并未按系统神学的规定排序,而是更像“杂记”,从一个话题跳到另一个话题,尽管重点强调上帝的本质和救赎论。例如,“在什么意义上可以说上帝是必然存在的?”“在什么意义上,在旧约条件下相信耶稣基督对于得救是必须的?”这些问题反映出他仍然关注着阿米念主义(Arminianism),其中包括神圣预知、自由意志、创造终结和原罪——他在整个1740年代一直在思考这些问题,最终发表了他的看法。然而,这些问题中没有一个与教会的本质有关,而教会本质的问题是他被迫写作的,这源于最终导致他离职的令人生厌的“资格争议”(qualifications controversy)。这或许可以解释为何此时的他没有关注教会论。

另一份汇编保存在一份题为“爱德华兹校长及其子爱德华兹博士的神学问题”(The Theological Questions of President Edwards, Senior, and Dr. Edwards, His Son)的小册子中。这份小册子于1822年在罗得岛的普罗维登斯出版。<22> 这些问题后来重印于著名的新神学杂志《圣书馆》(Bibliotheca Sacra[1882:367-381]),其中说明它们是给“他们的神学生”的。与“神学主题问题”相反,这里的问题按体系排列有序,以上帝的本质开始,以教会结束。

1,从永恒就存在的事物是如何出现的?

10,你如何证明三位一体中的(三个)位格是同一位上帝?

19,为什么上帝要定罪?

44,基督以何种方式赎罪?

83,何为基督教会的本质?

有些问题反映出霍普金斯对爱德华兹某些教导的“改进”(improvements),比如:

65,何为真美德或圣洁的本质?

67,自爱不是一切美德之本吗?

68,未重生之人难道不渴望重生吗?难道他们不能合宜地祈求重生的恩典吗?

老爱德华兹的清单总共列出90个问题。有趣的是,尽管这对父子的清单中有些问题处理的是同一个普遍论题(比如安息日的本质),但其中没有一个问题彼此完全相关。

十、作为教学工具的“杂记”

在北安普顿“给年轻人的问题”这份清单中,有一项有趣的条目:

118b 以色列中有什么值得纪念的事情,每年七七节或者五旬节这个时候都会加以纪念,似乎设立这个节期就是为这件事?参见Mather on Types,第424页第一行;“《杂记》”,第一卷四开本,第26—27页。<23>

这个问题表明,学生们可以使用爱德华兹的图书馆——书名即塞缪尔·马瑟(Samuel Mather)所著《旧约人物或类型》(Figures or Types of the Old Testament),该书只不过是从数百本图书中挑选出来的一本——并有可能可以使用他的手稿。至少,爱德华兹使用他的私人笔记作为参考资料。艾娃·张伯伦(Ava Chamberlain)推测“杂记”是半公开的文献,爱德华兹允许学生使用(Chamberlain 2000:9-10)。该问题所提及的是“杂记”第一部分第691号,论“安息日,主日”(Chamberlain 2000:262)。“神学主题问题”中有几处引用“杂记”条目,进一步确认了“杂记”中的教育成分。

我们也知道塞缪尔·霍普金斯利用了“杂记”和其他爱德华兹的笔记。爱德华兹去往普林斯顿时曾把手稿留给霍普金斯保管。爱德华兹去世后,当1765年到1766年小乔纳森(Jonathan Jr.)跟随霍普金斯学习时,霍普金斯让小乔纳森细读这些手稿。或许当年霍普金斯在老爱德华兹指导下学习时,他自己就亲身领教过这种学习方法。

十一、爱德华兹论牧师和教师的教育

爱德华兹维持着一间非正式的牧师寓所学校(parsonage seminary),接收新近毕业的学生(大部分来自耶鲁),为他们预备承担牧职提供知识和实践方面的进深训练。此种“先知学校”在新英格兰殖民地日渐流行(Gambrell 1937,Warch 1973,Endy Jr. 1984)。爱德华兹有多少学生,确切数目已不可考,其中最有名的是约瑟夫·贝拉米和塞缪尔·霍普金斯。其他人曾跟随爱德华兹学习,或至少在他家中学习过一段时间,但鲜为人知。这其中包括:约翰·瑟尔(John Searl),北安普顿本地人,先后在康涅狄格州的沙伦(Sharon)、马萨诸塞州的斯托纳姆(Stoneham)和佛蒙特州的罗亚尔顿(Royalton)担任牧师;乔布·斯特朗(Job Strong),另一位北安普顿人的儿子,新罕布什尔州朴茨茅斯的牧师;以利户·斯潘塞,曾和斯特朗一起在爱德华兹的寓所度过1749年的夏天,作为宣教士去服侍奥尼达人(Oneidas)。他还娶了爱德华兹的女儿莎拉(Sarah)为妻,在纽约、新泽西和特拉华多间教会服侍。此外还有丹尼尔·布林斯梅德(Daniel Brinsmade),在18世纪后半期大部分时间里担任康涅狄格州华盛顿的牧师;贝拉米以前的学生吉迪恩·霍利,1750年代早期在爱德华兹带领下任教于斯托克布里奇,后来成为宣教士,服侍科德角的马什皮(Mashpee)印第安人近半个世纪。

从1740年代早期开始,由于在北安普顿颇有声望,以及享有复兴运动领袖和神学家的盛誉,爱德华兹越来越多地被邀请在按立典礼中布道,讲解牧职的本质。<24> 正如威尔逊·金姆纳赫(Wilson Kimnach)所描述的那样,这些讲章传递出牧师呼召中的英勇意识,强调牧师为了真理必须做出的牺牲,以及所采取的立场(Kimnach 2006:14-19)。其中有些讲章也涉及作为教师的牧师这一论题。在这里我们发现“教师”有两种含义。在“上帝设立牧职的一个伟大目的”(One Great End in God’s Appointing the Ministry)中——爱德华兹于此辩护在1748年到1750年的资格争议中他有权宣讲他希望讲的内容——他对研究圣经的“向导”和“牧羊人”在最宽泛的意义上以“教师”称之(Kimnach 2006:443-456)。当劝告他在北安普顿的教区居民应该寻找何种牧师时,爱德华兹在“离别证道”(Farewell Sermon)中告诉他们(其中有相当程度的自我辩解)牢记:

牧师被设立为向导和教师,在圣经中被描绘成教会里的灯。(牧师们)在此世间时常与会众见面,教导和启发他们,纠正他们的错误。当他们偏离左右时,牧师在他们身后发声:“这是正道,你们要行在其间。”他们通过呈现真实的证据来表明和确认真理,拒绝错误和败坏的意见,并说服有错之人,建立怀疑之辈(Kimnach 2006:466)。

特别是,爱德华兹也把牧师描述为教会成员的教师。在1744年于马萨诸塞州的佩勒姆为按立罗伯特·阿伯克龙比(Robert Abercrombie)的讲道“真正的卓越”(True Excellency)中,爱德华兹强调牧师的学识(learnedness):

他必须能教导,不是那种粗俗无知或毫无学问的人,对自己要教导别人的东西知之甚少。他不是新手,也非不能熟练讲解公义话语之人;他必须精研过神学,非常熟悉成文的上帝的话语,讲解圣经大有能力,且能教导和劝服反对者(Kimnach 2006:92-93)。

(一)约瑟夫·贝拉米

1736年,约瑟夫·贝拉米从耶鲁学院毕业后,按照新英格兰殖民地当时的普遍做法,继续追求个人学业。起初他跟错了一位牧师,后来转向爱德华兹。与其他几位同学一样,贝拉米来自乡村中等阶层背景,被爱德华兹所发起的福音派宗教所吸引。他来找爱德华兹的原因,可能是因为最近康涅狄格谷宗教复兴给爱德华兹带来的地区性的(不久成为国际性的)名声,也因为贝拉米想成为像爱德华兹那样的牧师。

在一本20多页的对开本账簿中,贝拉米草草记下从爱德华兹布置的阅读材料中摘录的笔记,以及似乎是他自己偶尔写下的文字。这本笔记本值得细读,若对之缺少深入研究,则难以在爱德华兹这个阶段的兴趣与贝拉米的笔记之间建立直接关联。但我们还是可以做一些初步观察。笔记中有几项条目,在主题而非措辞方面与同时期爱德华兹的“杂记”(约为第675—710条)一致。例如,贝拉米的笔记中有一条论不可饶恕的罪——亵渎圣灵的罪,这在爱德华兹的“杂记”第703—706条中也有探讨。<25> 贝拉米探讨的另一个主题洗礼,爱德华兹在“杂记”第694条同样也研究过。此外,贝拉米有一篇写作练习,回答“天堂中还会有工作吗”这个问题。而天堂也是“杂记”第681—701条的论题。最后,正如马克·瓦列里(Mark Valeri)所指出的,贝拉米的一些阅读笔记,与爱德华兹对救赎历史的构想在基调上类似。<26>

贝拉米要么引用要么直接从书中摘录,这让我们得窥爱德华兹给他第一个自费生推荐了何种读物,或者说爱德华兹图书馆中哪些藏书吸引了贝拉米。最主要的读物出自爱德华兹这位“最后的英国加尔文宗”之手,题为《归正神学:或基督宗教的团体与实质,内含几篇彼此不同的讲道或者论文》(Theologia Reformata: or, the Body and Substance of the Christian Religion, Comprised in Distinct Discourses or Treatises[London,1713])。正如该书信息丰富的扉页所示,本书“不但对公开认信的神学院学生,也对所有神圣知识的热爱者都是有益的,并且希望他们能更精通此道”。该书不但探讨《使徒信经》、《主祷文》、《十诫》,也针对从教皇党人、帕拉纠派到自然神论和放纵派(libertines)所主张的“危险观点”提供解毒剂。因此可以说,本书是一份改革宗信仰要点的概览,也是反驳相反观点的辩护文。本书以及贝拉米笔记本中其他较少引用的图书,也见于爱德华兹的图书馆藏书或者在他的著作中加以引用:罗伯特·詹金(Robert Jenkin)的《基督宗教的合理与确实》(The Reasonable and Certainty of the Christian Religion[2 vols., London, 1698]);塞缪尔·威拉德(Samuel Willard)的《关于小教理问答250次阐释讲座中的完整神学》(A Compleat Body of Divinity in Two Hundred and Fifty Expository Lectures on the Assembly’s Shorter Catechism [Boston, 1726]);沃尔特·罗利(Sir Walter Raleigh)所著《世界史》(The Historie of the World [London, 1614]);汉弗里·迪顿(Humphrey Ditton)的《一篇关于耶稣基督复活的讲道》(A Discourse Concerning the Resurrection of Jesus Christ [London, 1712, 尽管爱德华兹使用的是该书第三版,1722]);以及约翰·安德生(John Anderson)的《为长老会的教会治理、信仰、敬拜和精神辩护》(A Defence of the Church-Government, Faith, Worship& Spirit of the Presbyterians [Glasgow, 1714])。

贝拉米的笔记各部分有组织地连在一起。开头部分是主要教义要点或神学论题的简要陈述,在《归正神学》相应的讨论部分中被编入索引。后面的条目为短文和较长引文。换句话说,这本笔记本最初就是传统的摘录簿,后来成为贝拉米导师(译按:指爱德华兹)“杂记”的缩略版。

在新神学中,正如我们从爱德华兹那里所见,训练年轻人预备进入牧职的方法之一,就是替教师们将其指定作答的一系列神学问题汇编成册。1756年,贝拉米写信给塞缪尔·霍普金斯,提议由二人拟定并发表一份问题清单,“帮助学习神学的年轻学生”。<27> 贝拉米称这些学生为“哲学家”,尽管他们从未达此期望,然而流传和补充这些教学大纲(译按:指上文中二人拟定的问题清单)的习惯却保留了下来。他们体现了爱德华兹派神学训练传统(Edwarsdean training)的某个独特方面。

关于布道,爱德华兹对贝拉米又有何教导呢?1736年,爱德华兹在把会众转移至新会堂时,试图重振复兴精神。因此,贝拉米有可能听到很多类型不同的讲道。或许爱德华兹认同科顿·马瑟(Cotton Mather)的《牧师手册》(Manuductio ad Ministerium),他自己也使用这本手册。他或许也赞同所罗门·斯托达德(Solomon Stoddard)的《传道人失误指正》(Defects of Preachers Reproved[Boston, 1724])。斯托达德竭力申辩,优秀的传道人不害怕在布道中出错(译按:原文为preach terror,据上下文理解terror可能为error之误),为此他们在讲台上也不依赖笔记。但爱德华兹在讲台上仍然依赖手稿,即便在他生命的最后,讲章还是缩减为仅有几页的大纲。

或许,爱德华兹关于布道的思考深刻影响了贝拉米。他在《五次讲道》(Five Discourses)的前言部分总结了这一思考。《五次讲道》收集了新近宗教复兴其间的讲章,于1738年出版。爱德华兹在其中评论说,带着能力的讲道通常“朴实无华”,因此,牧师们应该“轻看诸如优雅、时髦的风格和方法等装饰。此时他们是上帝差来给世人传话的信使,深深意识到上帝永恒的愤怒,要和世人一道解决他们的永恒救赎问题”。“不论我是多么无力优雅地布道或写作”,爱德华兹说道,

上帝已经向我们显明,他不需要世人中的这一才能来推展他自己的工作。他悦纳并祝福朴实无华、不求时髦的布道方式。难道我们没有理由思想,上帝一以贯之且将继续如此的做法,就是祝福布道中的笨拙以拯救那些相信的人,而让那些依靠当前和将来世代的学问及智慧达至的语言优雅和风格卓越,绝不会取得如此功效?

爱德华兹对朴实文风的主张,可能稍显过度,但他对朴实文风的应用仍可见于贝拉米身上,后者同样是个大有能力的传道人。

(二)塞缪尔·霍普金斯

塞缪尔·霍普金斯以刊行多种著作,成为爱德华兹思想的重要综合者和传播者而知名于世。然而,我们在这里首先关注的是作为青年追寻者的霍普金斯。他试图追寻某种归信确据。作为一名耶鲁学生,霍普金斯和其同窗大卫·布雷纳德及塞缪尔·比尔(Samuel Buell)一样,热衷新光(New Lights)。他曾听过乔治·怀特菲尔德(George Whitefield)和吉尔伯特·坦南特(Gilbert Tennent)等有能力的奋兴(awakening)布道家讲道,同时他也经历了情感方面的提升,但他不确定这些情感最终导致重生。他自认是“一个有罪的失丧受造物”。1741年9月,当霍普金斯在耶鲁的毕业典礼上听爱德华兹演讲“圣灵工作的显著标志”(The Distinguishing Marks of a Work of the Spirit of God)之时,他找到了灵性和智性上的向导,决心投入爱德华兹门下。

然而,他来找爱德华兹不单是为了学习,或者说也许主要不是为了学习,而是寻找灵性方面的建议和引导。我们可能会认为霍普金斯是一个性情温和的书虫,他把自己描述为“一个清醒和稳重的人”,被对自己灵魂状态的怀疑弄得疲惫不堪。他在日记中常常探讨得救问题,因为他认为作为牧师,如果不是真正的圣徒,就不称职。讽刺的是,我们可以把霍普金斯当作“先知学校”另一种功能的案例:灵命养成。在大觉醒的背景下,“新生”(the New Birth)一词十分流行,未归信的牧师处境十分危险。在一群预备将来成为灵魂牧者的人中,霍普金斯的担忧相当典型。

有趣的是,最初是得益于莎拉·皮尔庞特·爱德华兹(Sarah Pierpont Edwards)的服侍,霍普金斯才开始燃起希望。这种情况显明,受乃师家庭和会众文化的熏染,学生会如何被塑造。毕业后霍普金斯过了几个月的隐居生活,然后来到北安普顿,此时爱德华兹正外出布道。霍普金斯在房间独居数日,内心沮丧,无精打采。莎拉见状,将其从自己的封闭世界中拉出来。他第一次说出了自己的感受,向莎拉坦露心曲:“我身处没有基督,毫无恩典的状态”——但她鼓励霍普金斯,告诉他全家对他寄予厚望。他在1742年1月也见证了莎拉部分或全部的狂喜和长期持续的宗教经历。与比尔结束巡回布道回来后,霍普金斯与爱德华兹会面。爱德华兹问他为何之前没有告诉他这些事情。霍普金斯回忆道:“这给了我希望,让我知道自己是基督徒”(West 1805:41-43)。此后,霍普金斯才自认为适合当牧师。1742年夏,霍普金斯跟随爱德华兹学习,并在1743年6月短暂担任北安普顿学校校长,之后他就开始了牧师和神学家的漫长生涯。

出版是新神学教育和论争中的另一个重要内容。通过论文、小册子、杂志和报纸中的印刷文化,霍普金斯让人们了解到爱德华兹式(Edwardsean Way)的教育和传播。仅以爱德华兹去世后的出版物为例,霍普金斯亲自督办爱德华兹部分著作的印刷,其中包括《两篇论文》(Two Dissertations)和一部传记,这部传记包含大量先前尚未发表的讲章(1765年)。他也帮助建立人际网络,比如将小爱德华兹介绍给约翰·厄斯金(John Erksine)。有了这层合作关系,小爱德华兹将其先辈们著作的抄本送到苏格兰,最终出版了《救赎工作史》(A History of the Work of Redemption)。该书收录讲章,其中有两卷选自老爱德华兹的笔记本。<28>

从诸如霍普金斯这样的新神学领袖中建立的人际网络,产生了几种重要的改革运动,其中包括废除奴隶制。霍普金斯发表《对话》(Dialogue,1776)反对奴隶制,并帮助组织其他爱德华兹派人士发起布道和撰写报刊文章加入此一事业。这些人中包括埃比尼泽·鲍德温(Ebenezer Baldwin)、列维·哈特(Levi Hart),特别是小爱德华兹,后者在其晚年使得反对奴隶制成为协和学院(Union College)应届毕业生的研究课题。同时,这个团体也成为美国历史上要求即刻废除奴隶制的最早组织,其影响力扩展至非洲加尔文主义者的圈子。霍普金斯的著作对非裔美国人布道家莱缪尔·海恩斯(Lemue Haynes)也有重要影响(Conforti 1981: 125-158,Minkema & Stout 2005,Saillant 2003)。

在纽波特他自己的教会中,霍普金斯也对女性平信徒教师加以鼓励。他的会众中的两名成员莎拉·奥斯本(Sarah Osborn)和苏珊娜·安东尼(Susanna Anthony),为妇女开办神学班和祷告小组,向黑人布道,在镇上建立一个小型社区,其中有自由的也有被奴役的爱德华兹派黑人。他们之间的通信被收集成册,于1807年出版。安东尼去世后,霍普金斯还为她出了一本回忆录。<29> 奥斯本和安东尼证明了爱德华兹派圈子中女性教育者、宣教士、改革者和作家的持久重要性(Porterfield 1980,McCoy 1995,Kim 2003.)

十二、制度化的新神学教育

我们已经看到,乔纳森·爱德华兹使用在家中和学院学到的教育模式,如何设计出一种“非正式”的教学法,其中涉及以对话形式引导学生讨论一系列问题,同时传授关于牧师角色的实用知识,利用可视化的和文本的辅助手段,并且推荐图书以及比如记笔记之类的学习方法。在接下来的几代人中,新神学牧师们继续经营牧师寓所学校。学生们在那里可以使用牧师的图书馆,通过融入主人家的家庭和牧师的家庭圈子,从而在教义知识、传道方面接受教导。受人尊敬的布道家和教师,比如约翰·斯莫利(John Smalley)和拿但业·埃蒙斯(Nathanael Emmons),把许多新近毕业的学生领进家门,让他们继续受训,成为新神学的代理人。与此同时,爱德华兹的其他追随者,比如纽约协和学院的小爱德华兹、耶鲁学院的蒂莫西·德怀特(Timothy Dwight)、威廉姆斯学院的爱德华·多尔·格里芬(Edward Dorr Griffin)、佛蒙特大学的塞缪尔·奥斯汀(Samuel Austin),以及后来安多弗学院的摩西·斯图尔特(Moses Stuart)和爱德华兹·亚玛撒·帕克(Edwards Amasa Park)、耶鲁的纳撒尼尔·威廉·泰勒(Nathaniel William Taylor),均成为受人尊敬的教育中心之教职员和领袖。这样,从起初非正式和零星的学徒制,到牧师寓所学校,最后在公私立学院及大学占据一席之地,新神学制度化了,且成为主流。

从18世纪后期进入19世纪,这一期间新神学传统的支持者建立了一些新机构,旨在教授爱德华兹派的原则和优先事项,诸如复兴主义和宣教。约瑟夫·康福蒂(Joseph Conforti)、阿曼达·波特菲尔德(Amanda Porterfield)、大卫·克林(David Kling)和查利·菲利普斯(Charlie Philips)等一众学者业已表明新神学男女追随者的中心地位,后者比如曼荷莲女子学院(Mt. Holyoke Seminary for women)的玛丽·里昂(Mary Lyons)、威廉姆斯学院的塞缪尔·米尔斯(Samuel Mills)、安多弗学院的爱德华兹·亚玛撒·帕克(Conforti 1995:87-107,Porterfield 1997,Kling 1996,Philips 2005)。此外还可以列出其他机构,比如安默斯特学院、达特茅斯学院、安多弗学院、东温莎学院和哈特福德女子学院。这些机构都有显著的新神学起源、影响和联系。无独有偶,这些机构要么由新神学人士创办,要么后来被新神学人士接管,特别是在新英格兰的乡村地区,新神学在那里的好几代人期间主导讲台(Kling 1993)。随着这些机构的兴起,19世纪早期出现了几波新的复兴运动,还有以国内外禾场为目标的宣教运动走向联合,而这些都发源于爱德华兹派和新爱德华兹派的圈子内部。

* 原题为“Informing of the child’s understanding, influencing his heart, and directing its practice”: Jonathan Edwards on education,发表于《神学杂志》(Acta Theologica)第31卷第2期,2011年,第159—189页。承蒙作者明柯玛(Kenneth Pieter Minkema)教授和《神学杂志》执行编辑丽泽特·霍夫曼(Lyzette Hoffman)女士慨允,授权笔者翻译此文并在《世代》刊发译文,特此鸣谢。部分人名地名的翻译,参考了乔治·M·马斯登,《复兴神学家爱德华兹》,董江阳译、游冠辉校,北京:中国社会科学出版社,2012年。——译者注

<1>蒂莫西·爱德华兹家庭图书馆的详细清单,见Thuesen 2008: 363-415。以下所引文献出处卷数,凡在The Works of Jonathan Edwards Online(爱德华兹研究中心网站,edwards.yale.edu)中的,引用格式为WJEO+卷数。

<2>关于爱德华兹在康涅狄格东温莎家中的预科学校,见Stoughton 1883: 76-80; Winslow 1941: 41-40; Minkema 1992: 35-56。

<3>蒂莫西·爱德华兹给以斯帖·斯托达德·爱德华兹的信,1711年8月7日。见Edwards Manuscripts, Franklin Trask Library, Andover Newton Theological School (ANTS), f. 1700-1719A, #11; transcription in WJEO 32, Letter C6。

<4>见爱德华兹,MS sermon no. 770,证道经文为《诗篇》78:5—7(WJEO 63);另见no. 891,证道经文为《以弗所书》6:4,“I.父母应该在基督宗教中养育子女······”,1748年2月(WJEO 66)。

<5> MS,[论教育儿童的证道笔记] n.d., ANTS。

<6> No. 691,证道经文为《弥迦书》6:9,“I.上帝有时候在‘可怕的责备’中向一座城市或村镇发声呼喊; II.有智慧的人要看到上帝的名”,1742年12月9日,“约翰·莱曼家失火和孩子被烧死的时间,为1742年12月8日周三晚”(WJEO 60)。针对孩童的其他证道,见no. 563, 证道经文为《马太福音》10:37 (a), “孩童们应爱主耶稣超过世上的一切”,1740年8月,“给孩童(证道)”,发表时题为《孩童应该爱主耶稣超过一切》(Children Ought to Love the Lord Jesus Christ Above All),见Stout and Hatch 2003: 167-180; no. 592,证道经文为《列王纪下》2:23-24,“上帝对孩童的罪十分愤怒”,1741年2月,“在一次私人聚会中向孩童(布道)”,发表时题为《上帝对孩童的罪十分愤怒》(God Is Very Angry at the Sins of Children),见Nichols 2001: 425-435; and no. 622,证道经文为《诗篇》34:11,“因此我现在要用这节经文来呼吁你们这些孩子,离弃罪恶,寻求敬畏上帝”,1741年7月,“(在)孩童的私人聚会”(WJEO 58)。

<7>爱德华兹信件的引文,见Claghorn 1998: 406-414。

<8>限于篇幅,此处无法复述斯托克布里奇寄宿学校漫长而曲折的传奇故事。参见Marsden 2003: 375-394。

<9> Locke, Some Thoughts Concerning Education (London, 1690), was in the Dummer Collection (Mooney 2001: A41) 。爱德华兹在“杂记”no. 1210中加以引用,见George Turnbull, Principles of Moral and Christian Philosophy (2 vols., London, 1740)。爱德华兹对经院辩论的熟稔,见其M. A. Quaestio, in Minkema 1997: 47-66。

<10> Edwards, Freedom of the Will, in Ramsey 1957: 148.

<11>有关英属北美殖民地的女子教育,见Hayes 1996。

<12> See Delattre 1968, Mitchell 2003, and Pauw 2003.

<13>见爱德华兹致佩珀雷尔信件的抄本,1751年11月28日,Letter 135, in the WJEO version of vol. 16。

<14>约瑟夫·贝拉米给爱德华兹的信,1756年5月31日,ANTS, f. 1756-59A, #8;可以使用的抄本见WJEO 32, Letter B 115。

<15>关于复兴的代际特征(generational nature),参见Tracy 1980:91-122。

<16>关于《以赛亚书》53:3(no.93)的布道;可以利用的抄本见WJEO 43。

<17>对年轻人的讲道包括:no.274,证道经文为《约伯记》20:11,“许多人从未除去年轻时所犯的罪,罪随他们入坟墓到永远”,1733年3月,见“在一次私人聚会中向年轻人讲道”(WJEO 48);no.323,证道经文为《箴言》24:13-14,“年轻人快乐度过青春的捷径,就是行走在美德和敬虔之路上”,1734年5月,发表时题为“青春和敬虔之乐”,见Lesser 2001:78-90; no.493,证道经文为《箴言》7:7,“将青春浪费在罪和虚浮中的年轻人愚昧无知”,1738年11月;no.560,证道经文为《以弗所书》4:29,“公开认信的基督徒,聚在一起时不要谈论污言秽语,以增进彼此灵魂的益处”,1740年7月,“致年轻人的聚会”,发表时题为“年轻人之间堕落交谈的危险”,见Stout and Hatch 2003:158-166;no.593, 证道经文为《约伯记》14:2,“‘出来如花,又被割下’。以此节经文······劝勉和恳求面前的年轻人为死亡做好预备”,1741年2月,葬礼上的布道,“Billy Sheldon去世后在一次年轻人的私下聚会中的讲道······后来在我女儿Jerusha去世时布道,1748年2月21日······”,发表时题为“青春如花,又被割下”,见Stout and Hatch 2003:319-338;no.761, 证道经文为《诗篇》144:12,“看到年轻人行走在美德和敬虔之路上,这景象实在美好”,1744年11月, Quarterly lecture, 发表时题为“年轻人的敬虔之美”,见Kimnach 2006:103-110; no.845,证道经文为《以赛亚书》1:2,“我此刻根据这节经文要讲几点:1,思想我们如何成为上帝的儿女;2,上帝如何把我们当作他的孩子来养育;3,如此悖逆上帝多么可憎”,1746年11月,“告诫年轻人”,发表时题为“以色列人中的叛逆”,见Kimnach 2006:155-163;no.856,证道经文为《传道书》11:9—10,“年轻人随其心性,沉醉虚浮之乐时,上帝必定会为此审判他们,他们也必定会最终陷入悲伤”,1747年2月(WJEO 65)。

<18>爱德华兹给新泽西学院董事会的信,1757年10月19日,见Claghorn 1998:726,729。在其任教学院时期,爱德华兹早期对希伯来文的了解,见他用拉丁文对《诗篇》第1篇的语法分析,ANTS, f. ND5.11;他后来对希伯来文发生兴趣,参见MS“Hebrew Idioms,”Gen. Mss., 151, f. 1211, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University。

<19> Edwards, MS sermon no. 926,证道经文为《以赛亚书》9:6:“基督,超越古往今来和后世所有人之上,是最卓越的策士(counselor)”,1749年3月,1752年7月再次宣讲(WJEO 67)。

<20> Edwards, MS sermon no. 443,最初于1737年8月北安普顿宣讲(WJEO 52)。

<21> Edwards, MS sermon no. 742,最初宣讲于1744年5月的北安普顿,再次宣讲于1744年7月8日的南安普顿(Judd Diary);1754年1月致信斯托克布里奇印第安人,以及1758年2月(WJEO 62)。

<22>这份小册子的来源有几分神秘,但我们可以推测爱德华兹的曾孙Sereno Dwight曾插手其中,因为当时他正着手预备10卷本的爱德华兹《著作集》(Works),这本集子1829年在纽约出版。

<23> Mather 1705:424:“他们在逾越节,也就是正月的第14天出来,如果你从正月的第16天起数50天,就是第三个月的第6天,以色列人就在这一天从西奈山领受律法。五旬节就是纪念这件事的。”

<24>爱德华兹在牧师按立和就职典礼上的证道,包括:Jonathan Judd, at Southampton, Massachusetts, published as The Great Concern of a Watchman for Souls (Boston, 1743); Robert Abercrombie, at Pelham, Massachusetts, published as The True Excellency of a Minister of the Gospel (Boston, 1744); Samuel Buell, at Easthampton, Long Island, New York, published as The Church’s Marriage to Her Sons, and to Her God (Boston, 1746); Job Strong, at Portsmouth, New Hampshire, published as Christ the Great Example of Gospel Ministers (Boston, 1750); Edward Billing, at Greenfield, Massachusetts, 1754, and Cornelius Jones, at Sandisfield, Massachusetts, published as Christ’s Sacrifice An Inducement To His Ministers; Joseph Ashley, at Sunderland, Massachusetts, published as Sons of Oil, Heavenly Lights. 以上讲章均收入Kimnach 2006;爱德华兹去世后发表的其他按立讲道,见Bailey and Wills 2002: David White, at Lambstown (Hardwick), Massachusetts, 1736, published as The Minister Before the Judgement Seat of Christ; Edward Billing, at Cold Spring, Massachusetts, 1740, published as Ministers Not to Preach Their Own Wisdom But the Word of God; Chester Williams, at Hadley, Massachusetts, 1741, published as Pastor and People Must Look to God。

<25> MS, “Joseph Bellamy H. B.1736,” Yale Divinity School, Special Collections, PP. 3-4. 我使用过的一份抄本,由弗吉尼亚协和神学院(Union Theological Seminary)的Mark Valeri帮助提供。

<26>同上,第13页。

<27> See Bellamy, “Questions in Theology,” appended to Stephen West’s 1774 list of questions for theological student, American Antiquarian Society, as cited in Valeri 1994: 74, n. 39.

<28>爱丁堡版包括《救赎工作史》(History of the Work of Redemption [1774])、《新本实用讲章》(Practical Sermons Never Before Published [1788])、《有关各种主题的二十篇讲章》(Twenty Sermons on Various Subjects [1789])、《重要神学论题面面观》(Miscellaneous Observations on Important Theological Subjects [1793]),以及《论重要的神学争议》(Remarks on Important Theological Controversies [1796])。

<29> Familiar letters, written by Mrs. Sarah Osborn, and Miss Susanna Anthony (Newport, 1807); Hopkins, The life and character of Miss Susanna Anthony (Worcester, 1796).

参考书目

Anderson, W.A. (ED.) 1980. The Works of Jonathan Edwards, Volume 6, Scientific and Philosophical Writings, New Haven: Yale University Press.

Bailey, R.A. & Gregory A. W. (Eds.) 2002. The Salvation of Souls: Nine Previously Unpublished Sermons on the Call of Ministry and the Gospel by Jonathan Edwards. Wheaton, III., Crossway.

Chamberlain, A. (Ed.) 2000. The Works of Jonathan Edwards, Volume 18, The “Miscellanies,” 501-832. New Haven: Yale University Press.

Conforti, J. A. 1997. Jonathan Edwards, Religious Tradition, and American Culture. Chapel Hill, University of North Carolina.

1981. Samuel Hopkins and the New Divinity Movement. Grand Rapids: Eerdmans.

Davies, R. E. 2006. Missionary benefactor and strange bedfellow: Isaac Hollis, Jonathan Edwards’ English correspondent. Baptist Quarterly 41 (5): 263-280.

Delattre, R. A. 1968. Beauty and Sensibility in the Thought of Jonathan Edwards: An Essay in Aesthetics and Theological Ethics. New Haven: Yale University Press.

Edwards, J. Jr. 1788. Observations on the language of the Muhhekaneew Indians; in which the extent of that language in North-America is shewn; its genius is grammatically traced; some of its peculiarities, and some instances of analogy between that and the Hebrew are pointed out. New Haven.

Endy, M. B. Jr.1984. Theology and Learning in Early America. In: P. Henry (ed.) Schools of Thought in the Christian Tradition (Philadelphia, Fortress Press), pp. 125-151.

Gambrell. M. 1937. Ministerial Training in Eighteenth-Century New England. New York, Columbia University Press.

George S. C. (ED.) 1998. The Works of Jonathan Edwards, Volume 16, Letters and Personal Writings. New Haven: Yale University Press.

Goen, C. C., (ED.) 1972. The Works of Jonathan Edwards, Volume 4, The Great Awakening. New Haven: Yale University Press.

Hayes, K.1996. A Colonial Woman’s Bookshelf. Knoxville: University of Tennessee Press.

Hopkins, S. 1765. Life and Character of the Late Rev. Mr. Jonathan Edwards. Boston.

Kim,S. 2003. “Beyond the Men in Black: Jonathan Edwards and Nineteenth-Century Women’s Fiction.” In: D.W. Kling & D. A. Sweeney (eds.) Jonathan Edwards at Home and Abroad: Historical Memories, Cultural Movement, Global Horizons. Columbia: (University of South Carolina Press), pp. 137-53.

Kimnach, W. H. 2006. The Works of Jonathan Edwards, Volume 25, Sermons and Discourses, 1743-1758. New Haven: Yale University Press.

Kling, D. W. 1993. A Field of Divine Wonders: The New Divinity and Village Revivals in Northwestern Connecticut, 1792-1822. University Park, Penn State University Press.

1993. “The New Divinity and Williams College, 1793-1836.” Religion and American Culture 6: 195-223.

Lesser, M. X. 2001. The Works of Jonathan Edwards, Volume 19, Sermons and Discourses, 1734-1738. New Haven: Yale University Press.

Marsden, G. M. 2003. Jonathan Edwards: A Life. New Haven: Yale University Press.

Mather, S.1705. Figures or Types of the Old Testament. 2nd ed., London.

Mccoy, G.1995. The Women of the ABCFM Oregon Mission and the Conflicted Language of Calvinism. Church History 64 (March): 62-82.

Minkema, K. P. 1992. “Sisterhood, Courtship, and Marriage in the Edwards Family in the Early Eighteenth Century,” New England Historic and Genealogical Register CXLVI (January).

Minkema, K. P. (ED,) 1997. The Works of Jonathan Edwards, Volume 14, Sermons and Discourses, 1723-1729. New Haven: Yale University Press.

Minkema, K. P. & Stout, H. S. 2005. The Edwardsean Tradition and the Antislavery Debate, 1740-1865. Journal of American History 92 (June).

Mitchell, L. J. 2003. Jonathan Edwards on the Experience of Beauty. Studies in Reformed Theology and History 9: 1-115.

Mooney, J. (ED.) 2001. Eighteenth- Century Catalogues of the Yale College Library. New Haven: Yale University.

Morris, W. S. 2005. The Young Jonathan Edwards. Eugene, Oregon: Wipf&Stock.

Nichols, W. (ED.) 2001. Seeking God: Jonathan Edwards’ Evangelism Contrasted with Modern Methodologies. Ames, Iowa, International Outreach.

Park, E. A. 1876. Jonathan Edwards’s Last Will, and the Inventory of His Estate. Bibliotheca Sacra 33 (July).

Pauw, A. P. 2003. The Supreme Harmony of All: The Trinitarian Theology of Jonathan Edwards. Grand Rapids: Eerdmans.

Philips, C. 2005. The Last Edwardsean: Edwards Amasa Park and the Rhetoric of Improved Calvinism. Unpublished PhD dissertation, University of Stirling.

Porterfield, A.1980. Feminine Spirituality in America: From Sarah Edwards to Martha Graham. Philadelphia: Temple University Press.

1980. Mary Lyon and the Mt. Holyoke Missionaries. New York, Oxford University Press.

Ramsey, P. (ED.) 1957. The Works of Jonathan Edwards, Volume 1, Freedom of the Will. New Haven: Yale University Press.

Saillant, J. 2003. Black Puritan, Black Republican: The Life and Thought of Lemuel Haynes, 1753-1833. New York: Oxford University Press.

Sargeant, J. 1882. A Valedictorian Oration by John Sargeant, Delivered at Yale College in the Year 1729. New York.

Stelting, D. E. 1998. Edwards as Educator: His Legacy of Educational Thought and Practice. Unpublished PhD dissertation, University of Kansas.

Stoughton, J.1883. Windsor Farmes, 1694-1750: A Glimpse of and Old Parish, Hartford.

Stout, H. S. & Hatch, N. O (EDS.) 2003. The Works of Jonathan Edwards, Volume 22, Sermons and Discourses, 1739-1742 (New Haven: Yale University Press).

Thuesen, P.J. (ED.) 2008. The Works of Jonathan Edwards, Volume 26. New Haven: Yale University Press.

Tracy, P. J. 1980. Jonathan Edwards, Pastor: Religion and Society in Eighteenth-Century Northampton. New York: Hill & Wang.

Valeri, M. 1994. Law and Providence in Joseph Bellamy’s New England: The Origins of the New Divinity in Revolutionary America. New York, Oxford University Press.

Warch, R. 1973. School of Prophets: Yale College, 1701-1733. New Haven: Yale University Press.

West, S. 1805. Sketches of the Life of the Late Rev. Samuel Hopkins, D. D. Hartford.

Winslow, O. 1941. Jonathan Edwards, 1703-1758: A Biography. New York, MacMillan.

(作者肯尼斯·P·明柯玛[Kenneth Pieter Minkema]为耶鲁大学神学院研究员、南非自由州大学副研究员、乔纳森·爱德华兹著作集暨耶鲁大学乔纳森·爱德华兹研究中心和线上档案执行编辑)

题图:神学家爱德华兹。图片来自https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jonathan_Edwards_engraving.jpg

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(kosmos II)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第18期的主题是“教会学校”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(kosmos II);网站(www.kosmoschina.org)

发表回复