[题图:青年加尔文画像(作者未知)。原作藏于日内瓦图书馆。图片来自https://en.wikipedia.org/wiki/John_Calvin#/media/File:John_Calvin_-_Young.jpg]

提起加尔文(Jean Calvin,1509—1564),人们都知道他是可与奥古斯丁(Augustine of Hippo,354—430)、阿奎那(St. Thomas Aquinas,1225—1274)和路德(Martin Luther,1483—1546)等人相提并论的基督教神学家,也是一位改教家和牧师,但把加尔文看作一位教育家的人并不多。他的这一身份尤其被现代世俗教育史家所忽略。在乔伊•帕尔默(Joy A. Palmer)编辑的《教育究竟是什么?100位思想家论教育》一书中,加尔文的位置付之阙如,达尔文却赫然在目。<1> 若从宗教的角度看待教育史,加尔文则不可忽略。德裔神学家沃尔默(Philip Vollmer,1860—1929)在他所著加尔文传的书名中赋予了加尔文四重身份:神学家、传道人、教育家和政治家。<2> 自由大学的创办人之一陶恩思(Elmer L. Towns)在《宗教教育家综览》一书中将加尔文列入26位宗教教育家的行列。<3> 加尔文的教育遗产尤其受到改革宗教会的重视。王牧师在《基督教古典教育》中对加尔文与基督教教育有过专门论述。就基督教教育而言,加尔文不曾写过专门的论著或文章,他的基督教教育观隐含在《基督教要义》和圣经注释里,更体现在他的教育实践中。本文拟简要概述加尔文的教育背景、教育改革尝试,以及加尔文所创办日内瓦学院的情况,并总结加尔文基督教教育观的几个主要特点。

一 人文主义教育

加尔文生于法国皮卡第省努瓦永(Noyon),父亲是一名教会律师,兼任主教秘书。加尔文早年学习上受惠于贵族蒙特马家庭(Montmor family)。在他的第一本书《塞涅卡〈论仁慈〉注释》的题献中,加尔文写道:“我成为什么样的人以及我拥有的一切都归功于您……当我还是个孩子的时候,我在您家长大,并开始学习知识,我所受到的生活和写作方面的训练都是您高贵的家庭给予的。”<4> 加尔文12岁在父亲的安排下当上了神父助理,领到一份薪资。他父亲希望利用自己的关系,为加尔文日后某得一份牧职。14岁那年,父亲送他到巴黎大学学习。人们通常认为,他在马尔什学院(Collége de la Marche)短暂逗留后,进入蒙太古学院(Collége de da Montaigu)学习,不过麦格拉思(Alister McGrath)对于他是否在马尔什学院学习过表示质疑。<5> 在巴黎大学,加尔文学习的课程主要是拉丁文、逻辑学、哲学和经院神学等。在那里,他认识了杰出的拉丁文老师科尔迪耶(Mathurin Cordier,1479—1564)。科尔迪耶在拉丁文学习方面对加尔文产生了重要影响,使他一生受益。学完预科后,他准备进入高等学部研读神学。加尔文的父亲发现律师职业更有前途,便让他转学法律。1528年,他受父命离开巴黎,前往奥尔良学习法律,师从勒斯图瓦热(Pierre de l’ Estoile,1480—1537),主修民法。在奥尔良,他认识了新教学者沃尔马(Melchior Wolmar,1497—1560),并师从他学习希腊文。后来,他又转入布尔日(Bourges),受教于著名的法律教授阿尔恰蒂(Andrea Alciati,1492—1550)。在奥尔良和布尔日期间,加尔文受到人文主义运动的影响,对古典文化产生了浓厚兴趣。1531年,加尔文的父亲去世。之后,加尔文回到巴黎,投入到他所喜爱的古典研究当中。1532年,他出版了塞涅卡《论仁慈》的注释,成为一位人文主义学者。<6>

[插图1:加尔文的《塞涅卡<论仁慈>注释》莱顿版扉页(1532年)。图片来自https://archive.org/details/calvinscommentar0000calv/page/n7/mode/1up]

大约在1532年到1533年之间的某一天,加尔文在信仰上经历了意想不到的转变。在《〈诗篇〉注释》序言中,加尔文表示,上帝突然改变了他的心,点燃了他在真道上长进的强烈渴望。此后,他专注于研究圣经和新教信仰,从一个人文主义者变成一名改教家。

查克曼(Randall C. Zachman)在《教师、牧师和神学家加尔文:其著作和思想之貌》一书的开头指出:“加尔文深深地投入到16世纪初出现的两场运动之中:重新发现古典的和教父的文献,以比代(Guillaume Budé,1467—1540)和伊拉斯谟为最佳代表;在天主教会当中重新发现福音,以路德和梅兰希顿(Philip Melanchthon,1497—1560)为最佳代表。”<7> 加尔文所受的人文主义训练,被上帝使用来推动重拾福音的改教运动,也在他日后的教育实践中发挥了重要作用。

二 日内瓦教育改革初试

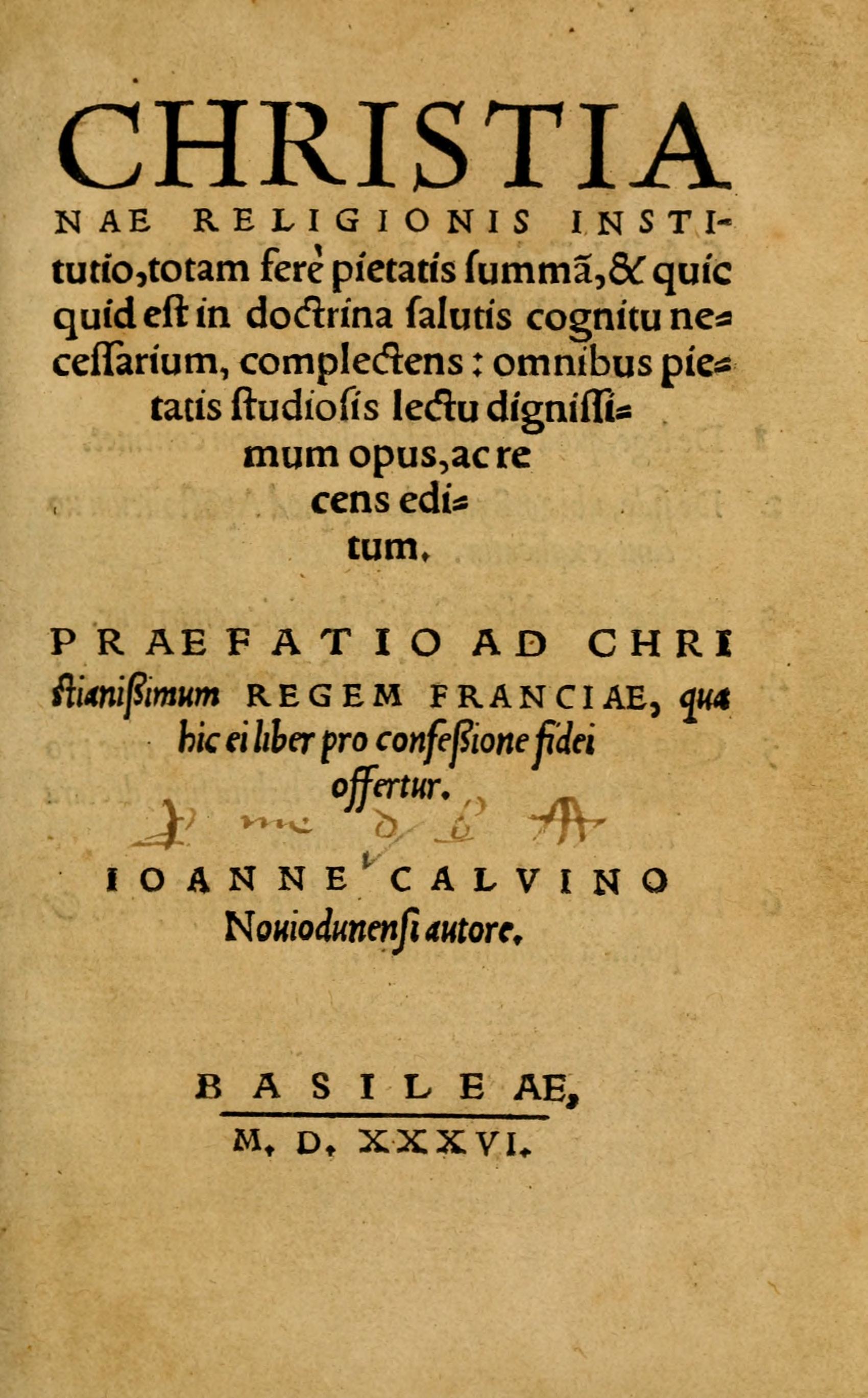

归信之后,加尔文对于改教信仰的认识更加深入。1536年,他出版了第一版的《基督教要义》。<8> 这版《基督教要义》虽只有六章,却影响巨大,很快便被翻译成多种文字,流传到欧洲各国。加尔文很快成为宗教改革的一颗新星。同年,独具慧眼的法雷尔(Guillaume Farel,1489—1565)邀请加尔文到日内瓦领导改教运动。生性内向的加尔文起初并不想去,只想安静待在书斋里做研究。然而,法雷尔以雷霆般的威吓警告加尔文:“我以全能上帝的名义对你说,你若以自己的研究作借口不留下帮助我们做上帝的工,上帝要咒诅你,因为你寻求自己的荣耀而不是基督的荣耀!”<9> 加尔文感到,神仿佛从天上伸出手把他抓住了。

在加尔文到来之前,日内瓦刚刚从天主教转向新教信仰。加尔文初到日内瓦的主要工作是教授圣经。在教导的过程中,加尔文发现,日内瓦信徒对信仰的知识十分贫乏,整体文化水平很低,可以教导圣经的传道人也极其匮乏。

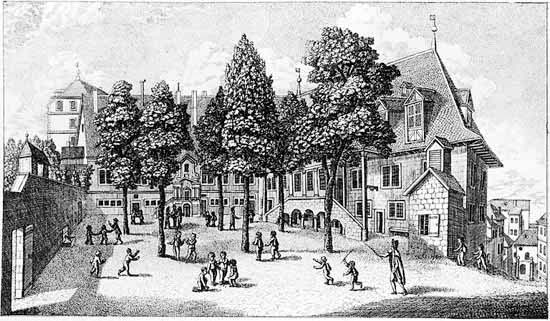

[插图2:《日内瓦鸟瞰》(1638年),作者为瑞士版画家马特乌斯·梅里安(Matthäus Merian,1593—1650)。图片来自Peter Marshall, The Oxford Illustrated History of the Reformation (Oxford: Oxford University Press, 2015), 第86页。]

加尔文相信,敬虔生命不可能在无知中发旺,没有对于圣经真理的认识,信徒的属灵生命不可能成长。这就需要解决两个问题,一是培养能够教导纯正教义的传道人,二是提高市民的整体教育水平,使他们能够领受教导。加尔文一面编写要理问答,一面考虑创办学校。在1536年5月1日的市民大会上,加尔文提出了建立学校的计划,并获得批准。他们在之前破败的一所公立学校的基础上,建立了里夫学校(the Collége de la Rive)。这所学校是提供给所有孩子的,穷人可以免费上学。有人认为这就是公立义务教育的开始。学校教授阅读、写作、算术、语法和宗教。法雷尔在学校教旧约,加尔文自己教新约。<10> 1538年,加尔文与被他邀请来教书的科尔迪耶一同编写了《日内瓦初级学校计划书》。他们主张对儿童实施普及义务教育,内容包含宗教和读写、算术、语法等基础文化。加尔文从一开始便将宗教教育与普通教育合为一体。可惜不久,由于在教会礼仪及其他方面与日内瓦政府的冲突,他和法雷尔被逐出日内瓦。日内瓦的教育改革因此流产。

离开日内瓦之后,加尔文在布塞(Martin Bucer,1491—1551)的邀请下来到了斯特拉斯堡。1538—1541年这三年在斯特拉斯堡的经历,对加尔文日后的教会治理和教育事工都产生了影响。当时德国改教家斯特姆(Johann Sturm,1507—1589)任斯特拉斯堡学校的校长,推行教育改革。斯特姆是路德宗的教育家,受梅兰希顿基督教人文主义的影响。他的教育目标是培育智慧和雄辩的敬虔人。在斯特姆的课程设计中,古典语言和古典文学占很大比重。后来,这所学校发展成为斯特拉斯堡大学。

1541年,加尔文重返日内瓦。加尔文带着斯特拉斯堡的经验,起草了一份《日内瓦教会章程》(Genevan Ecclesiastical Ordinances)。在章程中加尔文明确了教会圣职的四重划分:牧师、教师、长老、执事。教师的职责是教导信徒纯正的教义,好使福音不被无知或谬见所败坏。章程中还特别将建立学校的要求纳入其中:“只有先教人们语言和人文学科,他们才可能从这样的教导中受益;况且,也有必要为后代做预备,免得教会留给子孙后代一片荒漠。所以,我们必须建立一所学校,教导孩子,为他们在教会和政府服侍做预备。”<11> 日内瓦当局总体上认可了加尔文的意见,这样,之前关闭的里夫学校得以重新开张,又持续了18年的时间,直到日内瓦学院建立。在这十几年的时间里,由于教会面对各种争战,加尔文无暇在教育上更多投入。期间虽然也有过一些改进的尝试,但收效甚微。<12>

三 创建日内瓦学院

1558年,与伯尔尼签订结盟协议后,日内瓦才进入相对平静的岁月。就在前一年,加尔文刚刚从斯特拉斯堡考察回来。他看到那里的教育发展蓬勃,很受触动。1559年,加尔文开始实质性地推动教育事工,正式成立日内瓦学院(Geneva Academy)。加尔文提出,学院由教会管理,学院教师由牧师团来任命。日内瓦当局没有完全同意,妥协的结果是,校长和教师由牧师团提名,但由市政官员任命。教师必须信仰纯正、具备神学基础,而且善于教学。加尔文原本希望从法国聘请一些出色的学者,但没有成功。不过上帝早有预备。由于伯尔尼世俗政权在属灵惩戒方面的僭越,洛桑的一批牧师因提出抗议而被免职。于是加尔文邀请杰出的学者贝扎(Theodore Beza,1519—1605)和维若特(Pierre Viret,1511—1571)以及另外几位牧师到日内瓦学院任教。贝扎被任命为学院校长。<13> 这样,师资的问题得到了解决。

[插图3: 19世纪加尔文学院(Collège Calvin)版画(作者未知),该学院前身为1559年加尔文创建的日内瓦学院(Collège de Genève)。图片来自https://en.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_Calvin#/media/File:CalvinCour.PNG]

在学院创立之前,私立国语小学已经被重组,整合成四个学校,分配到四个不同的牧区,由各牧区的牧师监管。这些国语学校有点像日内瓦学院的学前班,其中有潜力的学生便进入到日内瓦学院学习。日内瓦学院分为两个部分,一是初级学校(schola privata),相当于文法学校,招收16岁之下的学生,二是高级学校(schola publica),相当于大学或神学院,专业以神学为主,后来又加上了法律和医学。

初级学校分为七个年级,最低年级是七年级,最高年级是一年级。教学内容主要包括法语、拉丁文、希腊文以及古典作家的作品阅读。加尔文强调母语的重要性。“与当时多数教育机构不同的是,日内瓦学院坚持学生应该透彻掌握拉丁文和法文,母语与古典语言并重。”<14> 随着年级的升高,对于语法、逻辑、修辞的学习都是透过阅读古典作品和圣经来进行。整个学习的重点放在语言、阅读、思考和表达上。信仰教育贯穿在学校的课堂和课外各种安排之中。在七年级的时候,学校就给学生们分发拉丁文—法文对照版要理问答,作为他们的教材。每堂课前有祷告,结束时大家共诵主祷文。主祷文、信仰告白和十诫需要背诵。学生一周要参加三次崇拜,主日两次,周三一次。主日要用来听道和默想。圣餐前一周,牧师要在公共礼堂简短讲解圣餐的意义。<15> 初级学校毕业之后,合格的可以进入高级学校。

在高级学校,语言方面学生们要进一步提高拉丁文和希腊文,同时开始学习希伯来文。希腊文教授会带他们学习一些道德哲学,读柏拉图、普鲁塔克或基督教哲学家的著作,或者学习希腊诗人、演说家、历史学家的作品。希伯来文教授不仅教学生学习语法,而且要给他们讲解旧约圣经书卷。博艺教授(Professor of Arts)则教学生学习修辞学、物理学和数学。神学课由加尔文和贝扎隔周轮流教授,授课的主要方式是释经。加尔文的大部分圣经注释都是这些课上的结晶。高级学校的学生需要阅读大量的经典。如果说初级阶段阅读经典更多是为了学习其中的形式,高级阶段则更多关注的是它们的内容。<16>

日内瓦学院成果显著。到1564年加尔文去世的时候,初级学校约有1200名学生,高级学校约有300名学生。它不仅为日内瓦,也为欧洲各国培养出了一批杰出的领袖,其中包括《海德堡要理问答》编撰者之一奥里维亚努(Kaspar Olevianus,1536—1587)、牛津大学波德利图书馆的创办人波德利(Thomas Bodley,1545—1613)、荷兰反抗西班牙专制的领袖马尼克斯(Philips of Marnix,1540—1598)、法王亨利四世的导师克里斯蒂安(Florent Chrestien,1541—1596)、苏格兰改教家诺克斯(John Knox,1514—1572)等等。诺克斯盛赞日内瓦,称之为“自使徒时代以来最好的基督教学校”。<17>

加尔文去世之后,日内瓦学院由贝扎领导。贝扎之后,没有出现具有类似影响力的领袖,日内瓦教会和日内瓦学院的影响逐渐式微。但通过日内瓦学院培养的人才,加尔文在教育方面的影响扩展到了欧洲甚至更远的地方。<18> 日内瓦学院成了后来荷兰莱顿大学、苏格兰爱丁堡大学、英格兰剑桥以马内利学院的楷模,甚至间接影响到了美国哈佛、耶鲁、普林斯顿等大学的建立。到了20世纪,还有一家美国的改革宗长老会效法当年的日内瓦学院,建立了日内瓦大学。

四 加尔文的基督教教育观

触发加尔文在日内瓦进行教育改革的是日内瓦市民的无知。要教导他们明白圣经真理,成为敬虔的人,一方面需要提高他们的教育程度,另一方面需要培养更多善于教导的传道人。没有装备精良的传道人,便没有好的教导者。但有了好的教导者,没有受过良好教育的民众,教导必然没有太大果效。要解决这个问题,就必须从教育入手。教育的核心是神的道。以下让我们结合加尔文的著作与教育实践,来考查加尔文基督教教育观的主要特点。

1 教育的目的在于认识神和荣耀神

加尔文的父亲送他去巴黎大学学习的时候,是为了让他学些神学,日后可以谋得一个圣职。后来父亲又让他转学法律,也是因为认为当律师更有前途。在加尔文父亲的眼中,教育的目的更多是为了谋得好的职位,好过上飞黄腾达的生活。出于上帝的恩典和护理,加尔文真正认识了神,他所受的教育为神所用。加尔文父亲的教育观显然是错误的。加尔文对于教育目的的认识完全不同于他的父亲。

法国古典教育史家马鲁(Henri-Irénée Marrou,1904—1977)认为,古典教育的目的在于塑造真正的人。“教育的目的不应当是培养专门从事某种行业的匠师,古典教育和现代教育最重要的区分也在这里,因为后者为日益专业化和技术化的历史进程所迫,不能不把大批量培养各类专门人才作为教育的首要职责。”<19> 古典教育的目的,在于培育智慧、美德和雄辩,实现人之为人的本质。基督教认同教育的目的在于塑造人,使人具有智慧和美德,只是对于何为智慧和美德,基督教有不同的理解。加尔文在《基督教要义》的开头写道:“我们所拥有的一切智慧,也就是那真实与可靠的智慧,几乎都包含了两个部分,就是认识神和认识自己。”<20>

[插图4:《基督教要义》(Christianae religionis institutio)第一版(1536年)扉页。图片来自https://archive.org/stream/christianaerelig00calv#page/n3/mode/1up]

教育的核心目的就是认识神,一切的美德也与此相关。加尔文所谓的认识神,并非只是头脑中知道。他说:“我理解认识神的意思是,人不但要意识到神的存在,也要明白认识神会如何使人得益处,并教导人如何荣耀他。”<21> 人是按照神的形象造的,教育的目的是把人引回到神的面前,从而恢复人身上神的形象。这才是人的真正益处。而人只有被圣灵开启,借着圣经上所启示的耶稣基督的救赎,才能认识神、侍奉神、荣耀神。在日内瓦学院的开学典礼上,校长贝扎致辞说,学校“不只是为了教导,更不是为了今世的好处,……,而是为了神的荣耀和他们的责任,使他们成为能完成使命的战士。”<22>

2 教育必须以神的道为中心

人如何才能认识神呢?通过神的普遍启示和特殊启示。普遍启示乃神借着他的创造之工启示他自己。然而,因着罪的影响,人无法通过普遍启示认识神。神出于对人类的爱又借着圣经来启示他自己,这是神的特殊启示。“圣经使我们迟钝的心开窍,并使我们原先对神模糊的认识变得清晰,而能正确地认识独一真神。这是神特殊的恩赐……”<23> 认识神是创造者和救赎者,这两种认识都来源于圣经。因此,认识神的关键在于明白神的道——圣经。教育必须以神的道为中心。神的道是一切知识的根基。一切的知识都汇聚在神这里,由神的道统摄。离开了神的道,一切知识只能是分离的、碎片化的,而且无法实现其真正的目的。不过,加尔文同时强调,圣经的重点在于引导我们认识耶稣基督,我们不能以圣经的字面意思(biblical literalism)来制约科学研究。

为了教导人明白圣经的要义,加尔文撰写了《基督教要义》。早在1537年,加尔文就编写了第一份《要理问答》来帮助日内瓦的孩子和市民把握圣经真理。这份《要理问答》由于过于冗长繁复,效果不佳。加尔文重返日内瓦之后,1541年做了修订的工作,使之变得简洁、清晰。圣经教导在日内瓦学院也处于中心的位置。在初级学校的高年级有《路加福音》和《使徒行传》的课程,在高级学校有两名神学教授轮流讲解旧约和新约圣经。

3 圣约是基督教教育的根基

加尔文的基督教教育观是以圣约神学为基础的。加尔文强调新约与旧约的一致性,认为“神与众族长所立的约在实质上和与我们所立的约完全一致,其差别在于立约的方式”。<24> 正如旧约里盟约的应许赐给了以色列人的后代,同样,在新约里盟约的应许也赐给了基督徒的儿女。在旧约里,割礼是盟约的记号,在新约时代洗礼代替了割礼。婴孩被包含在圣约的群体之中,应该接受婴儿洗礼。婴儿接受洗礼后,被接纳为教会的成员。婴儿洗指向的是孩子将来的悔改和信心。“这两个恩赐的种子已经借着圣灵隐秘的工作栽种在他们心里。”<25> 种子的生长要依靠圣灵的工作,同时借着基督教教育。“对于加尔文来说,基督教教养(Christian nurture)是上帝指定的一般方式,他借此来成就圣约儿女的救恩。”<26> 教育的首要责任在于父母。《申命记》6:4—9和《以弗所书》6:4这两处经文都明确指出了这一点。但是这教育又不能脱离圣约共同体——教会,而是以教会为大的背景,教会对于圣约中的孩子同样具有教育的责任。日内瓦学院是为圣约子民预备的学校,学校由教会主导,对于学生的教育也是在教会和学校中同时进行的。

4 一切的真理都是上帝的真理

在对异教文化的态度上,加尔文继承了多数早期教父的传统:一切真理都是上帝的真理。加尔文和奥利金(Origen of Alexandria,约184—约253)、巴西尔(Basil of Caesarea,330—379)、奥古斯丁等古代教父一样,鼓励基督徒效法以色列人,掳掠埃及人的财物,使之为神所用。奥古斯丁说:“异教的各种知识并不都是虚假、迷信的幻想和毫无必要地担当的重负,这些东西我们每个人在基督的引领下脱离与异教的关系之时,都当恨恶之,避免之;但它们也包含大量可以很好地适用于真理的知识,还有一些极为杰出的道德律令;甚至还能发现关于敬拜一位神的一些真理。可以说,这些就是他们的金子银子,不是他们自己创造的,而是从神散布在外邦中的矿藏里挖掘出来的……应当把这些也从他们手里夺走,并且在传福音的事业中发挥它们正当的用途。”<27>

[插图5:《书房中的圣奥古斯丁》(1494年)。作者为意大利早期文艺复兴画家波提切利(Sandro Botticelli,约1445—1510)。图片来自https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandro_Botticelli_-_St_Augustin_dans_son_cabinet_de_travail.jpg]

加尔文在解释《提多书》1:12时表达了类似的看法:“从这节经文,我们可以推论出,那些不敢从异教作家借用任何东西的人是迷信的。一切的真理都来源于上帝,因此如果恶人说了什么真实和公正的话,我们不应当拒绝,因它是从神来的。此外,一切都是出于神,因此,我们将可以用来荣耀神的一切归给神,有何不可呢?关于这个问题,大家可以参考巴西尔在《致年轻读者》一文中的讨论。”<28> 在注释《创世记》4:20时,加尔文明确表示,异教文化中的成就乃是神的普遍恩典,基督徒应当为之感恩,而不是鄙弃之。<29> 因为,圣灵是真理唯一的源头,在异教作家身上所彰显的真理之光,也是从圣灵来的恩赐,而轻看圣灵的恩赐就是羞辱圣灵。<30> 日内瓦学院的课程设计中非常重视学习自由技艺(liberal arts)和阅读希腊罗马古典作家的著作。

5 教育的内容包含神学和自由技艺

前面我们已经论述过圣经或神学在课程中的核心位置。下面我们来看看加尔文对于自由技艺的看法。在本文开头,我们介绍过加尔文的教育背景。加尔文所受的是人文主义教育,在自由技艺方面受过良好的训练。加尔文认为,自由技艺的训练对于人认识神智慧的奥秘颇有帮助。<31> 有些人借《哥林多前书》第1章的经文来否定人的学识和口才的意义。加尔文在注释《哥林多前书》1:17时写道:“认为保罗完全弃绝那些技艺是很不合理的。显然,可以说,那些技艺是神所赐的美好礼物,作为工具会帮助人达成重要的目的。那些不带任何迷信而是包含扎实学问的技艺,它们是建立在正确的原则上,对于人类生活的共同事务是有益的、适宜的,因此它们无疑来自于圣灵;它们带给人的益处,应该完全归给神。所以,保罗在这里所说的,不应该被理解为对于技艺的贬抑,仿佛它们有损于敬虔。”<32> 加尔文在《基督教要义》中也表达了类似的看法。<33>

从日内瓦学院的课程设置中,我们可以清楚地看到,加尔文采纳的教育方式是典型的古典教育模式,课程内容除了神学外,主要是和语言、辩证法和修辞这三艺相关的课程,也包括数学和物理学。相比于三艺,四艺(编按:指算术、几何、天文学、音乐)没有得到同等的重视。加尔文在《〈创世记〉注释》中表明天文学可以彰显上帝的智慧,但在课程设置中并没有天文学的位置,这可能与当时的天文学常与占星术混同有关。日内瓦学院的课程中也没有设置音乐这门学科,但是有物理学,虽然每天只有半个小时。当时人们普遍不重视物理学。加尔文之所以看重物理学,与他对整个自然的看法有关。“加尔文相信应该教授物理学,纯粹是因为自然是神的外衣,他在其中不断在各处向所有人启示他自己。他强调创造的观念,认为人应该研究自然,以便理解它的创造主。”<34> 加尔文强调创造的秩序,并将宇宙视为“上帝荣耀的剧场”。他的思想赋予了科学研究以宗教动力和意义,同时也扫除了一些科学研究的障碍,对后来科学研究的发展产生了积极的影响。<35>

6 经典是教育的重要工具

现代美国古典教育的推动者哈钦斯(Robert Maynard Hutchins,1899—1977)说:“直到晚近,‘伟大的作品’一直都是西方教育的核心。它们是博雅教育的主要工具。”<36> 这是古典教育传统的一个显著特征。在基督教教育史上,经典同样占有举足轻重的地位。加尔文受文艺复兴人文主义的熏陶,对古代教父和希腊罗马异教作家的作品都非常热爱。经典阅读在日内瓦学院的课程中非常突出。对于语言、逻辑和修辞的训练,通常是使用经典文本。如前所述,在初级学校,重点放在学艺上,更侧重经典的形式。到了高级学校,则更侧重经典的内容。圣经无疑是最主要的经典,但在初级阶段所占的分量不如在高级阶段那么重。在初级学校的课程中,明确列出来的经典作家有维吉尔、西塞罗、奥维德、凯撒、伊索克拉底(Isocrates,前436年—前338年)、李维、色诺芬、波利比乌、希罗多德、荷马、狄摩西尼(Demosthenes,前384年—前322年);在高级学校,有柏拉图、亚里士多德、普鲁塔克,以及一些希腊诗人、演说家、历史学家和基督教哲学家。<37>

加尔文的基督教教育观在许多方面是对在他之前基督教古典教育传统的继承和发扬。这个基督教历史上的悠久传统在现代渐渐被抛弃。基督教古典教育上个世纪下半叶在美国复苏,过去几年在中国大陆也引发了越来越多的关注和尝试。今天我们所处的时代和文化处境与加尔文的迥然有别,我们面临的问题和挑战也大不相同,但他在教育领域的勇敢实践和深刻洞见,可以带给我们许多的激励和启发。今天教会下一代的教育面临重重危机。愿我们能一面吸收和借鉴教会历史上丰富的教育传统,一面在中国的文化处境中不断探索、尝试,寻找一条合神心意的教育之路。

<1> 乔伊·帕尔默编,《教育究竟是什么?100位思想家论教育》,任钟印、诸惠芳译,北京大学出版社,2008年。

<2> Philip Vollmer, John Calvin: Theologian, Preacher, Educator, Statesman (Philadelphia: The Heidelberg Press, 1909).

<3> Elmer L. Towns, A History of Religious Educators (1975). https://digitalcommons.liberty.edu/towns_books/24/

<4> 转引自蒂莫西•乔治,《改教家的神学思想》,王丽、孙岱君译,北京:中国社会科学出版社,2017年,第157页。

<5> 阿利斯特•麦格拉思,《加尔文传:现代西方文化的塑造者》,甘霖译,北京:中国社会科学出版社,2015年,第20—21页。

<6> 同上,第61—63页;蒂莫西•乔治,《改教家的神学思想》,第160页。

<7> Randall C. Zachman, John Calvin as Teacher, Pastor, and Theologian: The Shape of His Writings and Thought (Grand Rapids: Baker Academic, 2006), 15.

<8>中文版译名为《敬虔生活原理》,王志勇译,北京三联书店,2012年。

<9>茜亚•凡赫尔斯玛,《加尔文传》,王兆丰译,华夏出版社,2006年,第68页。

<10> Elmer L. Towns, A History of Religious Educators; John T. McNeill, The History and Character of Calvinism (New York: Oxford University Press,1954), 135.

<11>转引自W. Stanford Reid, “Calvin and the Founding of the Academy of Geneva”, Westminster Theological Journal18.1(Nov. 1955): 8;另参见http://individual.utoronto.ca/mmilner/history2p91/primary/eccleord.htm

<12> W. Stanford Reid, “Calvin and the Founding of the Academy of Geneva”, 9.

<13> John T. McNeill, The History and Character of Calvinism, 193.

<14> W. Stanford Reid, “Calvin and the Founding of the Academy of Geneva”, 13.

<15>同上,第17、26页。

<16>同上,第14页。

<17> John Knox, Works, ed. David Laing, vol.4 (Edinburgh: Johnstone and Hunter, 1855), 240.

<18> James Edward McGoldrick, “John Calvin-Erudite Educator,” Mid-America Journal of Theology 21 (2010): 130-131. Ivan L. Zabilka, “Calvin’s Contribution to Universal Education”, in The Asbury Theological Journal Vol.44. No.1, 1989, 86.

<19>亨利-伊雷内•马鲁,《古典教育史》(希腊卷),龚觅、孟玉秋译,上海:华东师范大学出版社,2017年,第467页。

<20>约翰•加尔文,《基督教要义》(上册),钱曜诚等译,北京三联书店,2017年,第3页。

<21>同上,第7页。

<22> P. F. Geisendorf, Theodore de Beza (Geneva: Labor and Fides, 1949), 107,转引自Elmer L. Towns, A History of Religious Educators, 1975。

<23>约翰·加尔文,《基督教要义》(上册),第39页。

<24>同上,第411页。

<25>约翰·加尔文,《基督教要义》(下册),第1376页。

<26> Arie R. Brouwer, “ Calvin’s Doctrine of Children in the Covenant: Foundation for Christian Education”, in Reformed Review, 18 (Jan. 1965), 25.

<27>奥古斯丁,《论灵魂及其起源》,石敏敏译,北京:中国社会科学出版社,2004年,第86—87页。

<28> John Calvin, Commentaries on the Epistle to Titus (Grand Rapids: Baker Book House,1981), 300-301.

<29> John Calvin, Commentaries on the Book of Genesis (Grand Rapids: Baker Book House,1981), 217.

<30>参见约翰·加尔文,《基督教要义》(上册),第249—250页。

<31>同上,第21—22页。

<32> John Calvin, Commentaries on 1 Corinthians (Grand Rapids: Baker Book House,1981), 73.

<33>约翰·加尔文,《基督教要义》(上册),第249—251页。

<34> W. Stanford Reid, “Calvin and the Founding of the Academy of Geneva”, 15.

<35>参见麦格拉思,《加尔文传:现代西方文化的塑造者》,第256—257页。

<36>董成龙编译,《大学与博雅教育》,北京:华夏出版社,2015年,第20页。

<37> W. Stanford Reid, “Calvin and the Founding of the Academy of Geneva”, 26-32.

此文首发于《世代》第12期(2020年秋冬合刊号)。

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(世代Kosmos)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第12期的主题是“基督教教育”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(世代Kosmos);网站(www.kosmoschina.org)

发表回复