不久前,笔者与一位东正教的神父聊天,问及东正教对天主教和新教的看法。

对方回答:罗马主教宣称自己的权威在其他四大主教(分别是:君士坦丁堡主教、亚历山大主教、安提阿主教、耶路撒冷主教)之上,这是其他四位主教不能承认的;罗马教会私自篡改《尼西亚信经》,加入“和子”(filioque)一词;1204年第四次十字军东征,君士坦丁堡被洗劫,希腊正教会如今谈起此事,如同昨日刚刚发生一样;罗马教会的马利亚无原罪说,后来又确立教宗无谬误说;中世纪时期的炼狱说。这几件是东正教与天主教的最大冲突。不过,总体而言,两者的神学和实践分歧都是同大于异,谈合一虽然尚早,但言下之意乃是说合一是最好的结果,只是双方都需要一些耐心。

他继续说,但新教又是另一回事了,东西方大公教会虽然彼此不和,分歧一时无法弥补,但二者均知“本是同根生”,双方均承认彼此的大公教会地位、圣礼的有效性。新教毕竟是“分裂”的产物,远离“大公教会”,且于神学上有诸多“创见”,与古代教会传统的接续更打问号。意思似乎是说,天主教有些偏离正统,新教距离正统就更是十万八千里了。

俗话说,“他山之石,可以攻玉”。站在另一个角度审视自己的信仰可能看得更清楚。这位神父的话虽然不顺耳,但这也在某种程度上代表了东正教和天主教两大基督教宗派共同的立场。本文基于笔者在中国大陆家庭教会的所见所闻进行一些反思,在纪念宗教改革五百周年之时,呼吁大家开阔眼界,甚至批判性地看待这次改教运动。

教会再次分裂

如果说东西方大公教会分裂一事由来已久,所谓冰冻三尺非一日之寒,几百年的冲突终于爆发也属情有可原,何况分裂之后双方虽有积怨,但毕竟同根而生,基因颇为相似,同属古代教会传统流传下来的谱系,虽然双方不再往来,但也是一家人闹矛盾,最终还是一家人。毕竟如双方都认同的《尼西亚信经》所言,教会乃是“独一”的教会,虽然分裂,仍属同一教会,虽神学各有侧重,但信仰的核心层面,如敬拜、礼仪、对传统的重视等等均极为类似,所谓兄弟阋墙,虽有不同,但双方均予理解和包容。

至于五百年前的那次分裂,其性质便颇有不同,其发生原因有很多人已经给出了相当透彻的分析,无论是从当时的政治、教会层面,还是思想、文化层面,均相当有说服力,对此本文不再赘述,以下仅讨论这次事件中最核心的几个概念。

什么是教会

如果说《尼西亚信经》里的“独一、神圣、大公、使徒教会”所言非虚,就如路德、加尔文等人所言,改教家才是真正地回归正统,那么教会就不能有两个,甚至三个。针对此问题,改教家以信条的方式给出了自己的理解。

《奥格斯堡信条》第七章论教会,论到只要传讲福音真理和施行圣礼便是教会,即可维护教会合一。同样,《比利时信条》亦给出类似表述,“有纯正的福音真道”,“基督所设立的圣礼是否在这教会中得到纯正的施行”,“是否按教会法规惩处罪恶”。此所谓判断真教会的标记。两个信条均给出了判断教会的标准。<1>

《比利时信条》第二十七章论教会,宣称相信“大公使徒”的教会,且着重使用以下语言:“基督是永远的君王……这一神圣教会得蒙上帝的保守和扶持,抵挡全世界的攻击。虽然这一教会有时显得非常渺小,在人的眼中被视为乌有,正如在亚哈掌权的危险时期,上帝仍然为他自己保留了七千人,他们都是未向巴力屈膝的。” 很明显矛头对准了当时的大公教会,“得蒙上帝的保守和扶持”的,“抵挡全世界的攻击”的,“未向巴力屈膝”的“七千人”,无疑是改教者们。

第二十九条论及真假教会,其言外之意乃是,如果在天主教之外另有一个或多个教会,就会产生如下问题:

第一,在天主教不承认新教教会的情况下,如何看待两个教会。第二,当新教教会无法在制度上彼此合一之时,如何看待改教之后的各教会。对于第二个问题的解答放在第二十七章解决,只要符合大公教会特征的均属教会一员,无论这些教会之间有无相通。对于第一个问题的解答正是第二十九条,如果天主教无法承认新教诸教会,那么其中肯定有真有假,在此,《比利时信条》这么表述:“至于假教会,乃是更多地将权能和权威归于自己和自己的规定,而不是归于上帝的圣言,也不把自己顺服在基督的轭下。假教会不仅不按照基督的教训施行圣礼,还按照自己所认为合适的加加减减。她依靠人过于依靠基督,迫害那些按照上帝的圣言圣洁度日,并且责备她的谬误、贪婪和偶像崇拜的人。这两种教会各不相同,很容易分辨清楚。” 这一论述显然是说天主教会就是这样的假教会。

在教会论上的分歧,使得改教家们在教会层面无法再与大公教会团契,甚至爆发激烈的暴力事件与冲突。改教家们也纷纷向各地倾向改教的政府求助,试图寻求同情和庇护,如同情改教的瑞士诸多独立城市,英格兰,低地国家等。<2>

针对这种处境,天主教在天特(Trent,也有根据意大利语“Trento”,译为特伦托)召开公会议,试图解决这一棘手问题,后来产生了论战性极强的教会法令(decrees)和法规(canons)。会议前后历经18年(1545—1563),针对宗教改革产生的诸多教义冲突提出抗辩条款,语气极为强硬(全文充满“可咒可诅”字眼,可见天主教已经意识到极深的危机)。若说此会之前教会合一仍有指望的话,这次会议的召开可算是铁板钉钉,合一毫无指望了。会议针对改教运动提出的诸多教义争论,内容触及“信经”(重申大公教会《尼西亚信经》,确认自己正统之地位),“正典”(何为《圣经》正典书目,对抗路德等人的“圣经批判”),“原罪”(反对重洗派,反对新教对洗礼赦罪的理解),“称义”(反对“惟独因信称义”,强调行为的作用),“圣礼”(焦点在于圣礼数目、洗礼、圣餐礼),“炼狱”。除教义争端之外,会议试图改革教会纪律,针对中世纪晚期教会纪律松散导致的腐败加以改革。可以说,此次会议反映了天主教会与改教家们在教义层面的重大分歧与隔阂,也在教会实践层面区分了两者。<3>

有趣的是,早期教会确定“正典”的时间是四世纪末,教会在初期三百多年间并没有统一的《圣经》正典,但似乎并没有哪个教父很着急要解决这一问题。“原罪”、“称义”都是奥古斯丁神学下的词汇,奥古斯丁与伯拉纠之间的矛盾并非所有教父面临的抉择,恩典-行为并不一定是对立命题。(Pelikan, 22)东方教会似乎从来没有面临两难抉择的困扰。有学者研究,中世纪晚期出现众多神学家提出与路德等人相似的神学立场,但教会似乎容忍了前者却无法容忍后者,原因是什么?<4>

关键问题应当在于改教运动极大影响了教会合一,在天主教看来,使徒的统绪,或者说基督信仰肉身的传承仅在大公教会,即天主教会。没有人的判断可以高过大公教会的判断,《圣经》“正典”乃是教会认出并确立的,此外没有更高的标准,当改教家宣称圣经“正典”有别于教会传统之时,在天主教看来,这是人的权威大过了教会的权威。正如同改教家们定义谁是教会的时候,人的权威大过了教会的权威。

谁是权威

当改教家宣称《圣经》是最高权威时,他们并未完全舍弃传统,而是不断回到教父的作品支持自己的观点。改教家与天主教对于早期教父的观点不甚相同,虽然二者均引用教父,但天主教倾向认为教父的传统与《圣经》并行不悖,前者作为口传传统与后者的书面传统权威性相等。改教家却认为教父著作只是对《圣经》的见证,前者权威性无法与后者相比。但谁来决定教父的观点与《圣经》观点相同还是相悖?似乎只有改教家本人了。虽然改教家们不明言这一点,但从路德和加尔文等人的著作很容易便可看出来,教父作品是可以按照自己的观点进行褒贬的,比如路德专爱奥古斯丁,却很讨厌耶柔米(Jerome,也有译为“哲罗姆”)。<5>

另有人指出,关于“唯独圣经”存在多种理解。改教时期最为极端的重洗派,完全舍弃传统的教导;路德的进路也遭到批评,因为正如以上论证所指出,路德实际上已经凌驾于教父权威,甚至《圣经》权威之上了;第三种是改革宗最为推崇的加尔文倡导的进路,即尊重早期教父,以《圣经》为最高权威的传统(参见大牛,《宗教改革所理解的“唯独圣经”》<6> )。但值得一提的事实是,当这些先锋改教家去世之后,新教对于教父的研究热情极度减弱。虽有众多文献证明早期改教家都是教父研究的专家,然而教父作品的影响在改教之后逐渐式微,能够阅读奥古斯丁的人已是凤毛麟角,更别提后人编纂的上百卷教父著作集了。

回到天特会议论战的几条教义,其目录显明了宗教改革论争之焦点。改教家们的焦点重心在于教义论争,加尔文强调的教会传统也把重心放在正统教义之上,换句话说,如何用一种理性的方式获得古代教会留给我们的传统。如果这是值得我们注意的唯一问题,我认为加尔文已经用最好的方式表达出了最合乎中道的观点(详见上文提及的大牛的文章)。

肉身的传承

“道成了肉身,住在我们中间”(约1:14),耶稣传道带领门徒有三年之久,复活后又与使徒一起生活四十天。使徒约翰驳斥诺斯替异端的时候写道:“论到从起初原有的生命之道,就是我们所听见,所看见,亲眼看过,亲手摸过的”(约一1:1)。使徒多马亲手摸过耶稣的肋旁,耶稣复活之后向门徒显现,“后来一时显给五百多弟兄看”(林前15:6)。《圣经》显给我们的信仰并非真空中的信仰,“手里拿圣经,心中有圣灵”也显然不是使徒的信仰。大公、使徒的信仰需要观看,亲身经历,信仰的传承也是藉着观看与亲身经历。曾经有人从教会里出去,宣称旧约的上帝邪恶,新约的上帝才是真上帝,随口解释《圣经》,逻辑还能连贯畅通。教父爱任纽(Irenaeus)反驳此论的方式并非只是驳斥对方观点逻辑有误,或只引用《圣经》证明自己的观点更有道理,他也同时宣称,这些异端的教训是使徒从未教导过的,同时也是使徒的传人从未教导过的。换言之,爱任纽认为使徒留下了某种意义上“肉身”的传承,而这一传承是区分异端的重要指标。<7>

试想,如果上帝拯救人的方式并非道成肉身,而只是赐下一部圣书之后又给了一套正统解释,这样的信仰模式是否更加符合我们的理想呢?如果是这样的话,基督教岂不更容易保持其正统吗?然而上帝却选择一种更苦难的方式带领他的教会,使得我们的信仰不只是理性上的论辩,更是一种生命的传递。

关键问题是:大公教会到了中世纪末期是否还存在某种意义上的“肉身”传承?当改教家们为教义问题激辩的时候,不知他们是否想到信仰传承的另外一面。更重要的问题是,如果这肉身传递的重要性与教义争辩同等重要甚至更加重要,与大公教会断绝关系的改教家们又该如何去应对和平衡呢?

宗教改革时期有个名叫犹翰内斯·科克莱欧斯(Johannes Cochlaeus)的人文主义者写了本书,名叫《七头怪路德》(Septiceps Lutherus),指责路德的多面性,其中一面描述路德成为了新教宗。<8> 怎么可能?路德不是极度反对教宗吗?如何成为新教宗?科克莱欧斯是否盲目指责?从史料来看,科克莱欧斯的确有其道理。路德生前即被慈运理等人奉为先知以利亚,路德所写书籍被广泛印刷,加上口头传播,可谓影响深远。此时的路德已经不再仅仅是需要和同僚讨论、修正自己观点的大学神学教授,他俨然已经成为仅次于《圣经》之外的最高权威。(Kolb, 19-21)

不幸的是,这是新教教会的普遍情况。教会领袖解释的《圣经》成了“惟独圣经”的唯一诠释,若是此教会领袖还得了马丁·路德曾经得到的利器——媒体传播,就更容易落入成为“新教宗”的试探当中。

哪个传统

天特会议的焦点反映出改教家面对的主要问题,一是教义问题,二是教会纪律。假如改教家成其所愿,建立了传讲纯正教义,施行教会纪律的教会,所有的问题就会迎刃而解吗?

从早期教会开始,遗留到宗教改革时期的传统在我看来至少有二,一是我们先前讨论过的早期教父传统,基督教的基本教义信条都可以在教父的作品中找出来。不仅如此,早期教父的作品有一种灵性的追求、敬虔的热忱、对上帝圣言的狂热。理性不是干瘪无趣而是充满灵性的,如奥古斯丁的《忏悔录》对上帝的探问、恳求,很多问题没有答案,但这种信仰的好奇何等激励我们。<9>

教父奥利金饱受争议,教会在六世纪甚至定其为异端(是否合理仍待商榷),但他对信仰的热忱恐怕超过大多数人,他对上帝圣言的热心也恐怕超过大多数人(写了《圣经》大部分书卷的注释),其“寓意解经”方法屡屡遭人诟病,然而学者们逐渐发现其解经方式亦有迹可循,并非毫无章法。奥利金有名言:“我想成为教会的一员,不想被人归在异端名下,而是耶稣之名下,此生此世背负此名。此生所愿,行为灵魂,莫过成为基督徒,被人称作基督徒。在我尚能帮助你们,作长老,传讲上帝之道之时,若违反教会纪律,违背福音准则,在你们中间败坏了名声,就让全教会众口同声,将我砍去,丢在外面。” <10>

还有其他众多教父留下的属灵遗产,令改教家们受益良多,他们亦努力重拾这些遗产。这些属灵遗产也实在值得现今教会借鉴和努力重拾。

然而如我上文所言,教父的遗产在改教家的口中,多数乃是用来支持后者提出的诸多论点,主要的表现形式是理性的表达,这是基督信仰的其中一个维度。但并非全部。

第二个重要遗产是修院传统,与其主导的灵修传统。改教家对修院颇多批评,虽然中世纪晚期的修院堕落腐败,但褒贬应平衡,过度的批评有失客观。

提起修院,人们的第一反应可能是远离世界到一个封闭的地方去躲起来。听起来是一种逃避的态度,很容易做到。但如果你腰缠万贯,家境富裕,又年轻有为,选择这样一条道路似乎就没那么容易了。实际上修院从来都不是完全封闭的场所,最早的宣教士是修士,与异教文化接触最多的也是修士,能提供最好的教育场所是修院,最早、最发达的科学艺术思想也来自这里。可以说,修院并非与世隔绝之所,反而与世界保持一种动态的联系。<11>

早期的修士之所以离开繁华的世界去寻找宁静之所,目的是要与内心里的罪恶争战,因为这些修士发现,即使自己的眼目远离了花花世界,内心罪恶的挣扎仍然非常强烈。某种意义上说,这些内省的修士发现了更为深刻的现实。再者,修士看重各种德行的操练。尤其是保罗所说的“如今常存的有信、有望、有爱,其中最大的是爱”,请注意保罗说的并不是信,而是爱。早期一些关于修士的故事反映了这一侧重,其中一则如此记载:

“一天我看到三个修士同时受了同样的羞辱,第一位觉得自己很受伤,他倍感沮丧,但克制自己不发一言。第二位为自己高兴,反而替那位羞辱了他的人忧伤。第三位只想到另外两位受苦,内心充满同情,并为之痛哭流涕。”

这则故事结语是,“第一位源于恐惧,第二位内心渴望得奖赏,第三位乃为爱心所动。”

《沙漠教父言行录》里记载着这么一段:“阿爸迪奥多西问阿爸帕博:‘请赐我处世箴言。’ 后者犹豫良久终于说道:‘须有怜悯世人之心,因怜悯赐我们与上帝交谈的自由。’ ” <12>

耶稣不是同样讲到说“要爱你们的仇敌,为那逼迫你们的祷告”吗?早期教会的基督徒用生命践行基督的信仰,见证代代不息。这正是教会鲜活的“肉身”传承,批评教会腐败的同时,不应对这种优秀的传承视而不见,甚至完全拒斥。当改教家们力行改教,教会分裂,其后新教信仰与传统大公教会渐行渐远,这些先贤的事迹也变成了遥远的历史,鲜活的生命见证成为绝响。对此,新教的教会又该如何反思?尤其是当新教教会一再分裂的时候,虽然书面的教义可以保存和流传,但“肉身”的传承又该如何保存和接续?

让我不得其解的问题是,当改教家与传统的教会断绝关系的时候,“肉身”的传承又是如何从断裂的教会之间得以接续的?或者说,一种“正统”的肉身传承到底是如何产生的?新教产生的“肉身”传承品质与传统的教会之间到底有何异同,两者可以划等号吗?

结论

教会的分裂一定是基督身体的撕裂,所幸的是,后人能够从中看到上帝的恩典。可悲的是,很少人可以看到上帝的咒诅并从中汲取教训。我的东正教朋友看宗教改革,首先认为这是一次分裂事件,我认为这是一个不错的视角,有助于我们思想自身传统,并汲取有用的东西,最终让我们更加靠近那位道成肉身的上帝。

<1> 《比利时信条》,参照王志勇译本。

<2> 众所周知,路德在德国改教获得成功,原因之一便是选帝侯腓特烈三世保护。日内瓦、斯特拉斯堡等地也成为改教重镇,均因当地政府支持改教家,为之提供庇护。当宗教冲突升级,尤其法国的胡格诺派与和平的重洗派门诺会受到天主教或新教政府逼迫之时,很多人逃到低地国家(如当今的荷兰、比利时等地)避难。英格兰的亨利八世与罗马教廷决裂,在全国境内施行改教运动,不管其动机如何,这次事件显示了政治力量在宗教改革中强大的主导。详细内容请参考:Diarmaid MacCulloch, The Reformation: A History (New York: Viking Penguin, 2004)。

<3> 天特会议并非单次会议,而是在不同时间举行的一系列会议。官方文献显示共有25次会议,每次会议针对不同问题提出教会的官方回应。文献的重心放在“圣礼”一项,亦可反映出天主教会的神学重心。本文参考:Rev. H. J. Schroeder, O.P. 的译本,The Canons and Decrees of the Council of Trent。

<4> 有人发现路德等人对教会的批评早已在他们之前出现,改教家们提出的几乎所有命题都已经被人提出过了,但不同的是路德等被教会开除教籍,引发强烈的社会动荡和变革,但前人却没有。有作者使用“私意绝罚”(arbitrary excommunication)描述改教家的遭遇。详见:Paulette J. Buchanan, Arbitrary Excommunication: The Reformation Doctrine of Catholic Theologians。此文未经正式出版,为作者的硕士论文。

<5> 路德早年入奥古斯丁修会,后成为旧约博士,延续中世纪大学传统,曾教授彼得·伦巴德(Peter Lombard)所著《箴言四书》(Sentences)。此书以系统神学的方式写出,搜罗了众多教父对不同神学问题的见解,成为中世纪后期的标准神学教科书。其中奥古斯丁的引言尤其多,路德从此书获得了对奥古斯丁的初步了解。从路德的代表作《加拉太书注释》、《罗马书注释》等即可看出奥古斯丁对他的影响。然而,路德的批判方式太过极端,他甚至由保罗神学判断《雅各书》应该被移出《圣经》正典。有趣的是,在教父亚他那修(Athanasius)给出的一份《圣经》正典目录中,包括《雅各书》在内的大公书信被列在保罗书信之前,在某种意义上显示了早期教会对雅各、约翰的尊重甚至超过对保罗的尊重。这一传统仍旧保留在东正教会之中。

<6> 此文发表在《教会》杂志,2016年5月号,总第59期。此文给出几点建设性建议,分别是:“第一,教会必须在认识论意义上,重新确认并持守《圣经》作为神话语的最高权威。” “第二,教会必须在教会论和释经的意义上,尊重被历史教会借着《圣经》检验的教会传统,将其作为信徒解释《圣经》的帮助。” “第三,被历代教会借着《圣经》检验的教会传统,只能是信徒解释《圣经》的帮助,而不能成为最高准则。” 此文第二条论点与本文不谋而合,另外两点,此文给出了一些质疑和讨论。

<7> 关于爱任纽的观点,详细参考:James R. Payton Jr., Irenaeus on the Christian Faith: A Condensation of Against Heresies (Eugene: Pickwick Publications, 2011), 55-59。

<8> 此书全名为:Septiceps Lutherus, ubique sibi, suis scriptis, contrarius in visitationem Saxonicam。作者犹翰内斯·科克莱欧斯(Johannes Cochlaeus) 曾是马丁·路德最重要的论敌之一,言辞犀利。此书的想法来自于改教初期讽刺路德的一幅画,画像中路德庞大的身躯上有七个不同的头颅,分别代表了路德扮演的不同角色。这七个不同的角色分别是:博士、修士、异教徒、传道者(更清晰的意思是以传道煽动众人)、疯子、新教宗、手着刺棍的莽夫。

<9> 加尔文神学院的教会历史教授大卫·瑞拉斯丹姆(David M. Rylaarsdam)写过一篇名为 “Theological Reflection and Augustine’s Confessions”的文章,讨论奥古斯丁《忏悔录》的几个特点。在他看来,奥古斯丁的神学反思有六个特点,分别是:“专注”(attentiveness)、“探求”(inquisitive faith)、“祷告”(prayer)、“浸透于圣经的经验”(experience marinated in Scripture)、“对话”(conversation)、“塑造”(formation)。

<10> 引文出自奥利金 Homily 16 on Luke and Homily 7.6 on Joshua。有关“寓意解经”的传统和历史,参见:Biblical Interpretation in the Early Church, trans. & ed. by Karlfried Froehlich (Philadelphia: Fortress Press, 1984), 1-29。此文指出奥利金的“寓意解经法”并非他的独创,而是延续使徒的解经传统。后来中世纪的“四步解经法”延续了奥利金的解经实践。虽然教会认为奥利金某些教义出现偏差,但其解经方式却影响深远。

<11> 有关中世纪修道主义的资料汗牛充栋,若想简要了解可参考:Brian Tierney and Sidney Painter, Western Europe in the Middle Ages, 300-1475 (New York: McGraw-Hill, 1970),此书有中文译本。

<12> 节选自:Oliver Clément, The Roots of Christian Mysticism: Text and Commentary (London: New City, 1995), 271-274。

参考文献:

Kolb, Robert. Martin Luther as Prophet, Teacher, and Hero: Images of the Reformer, 1520-1620 (Grand Rapids: Baker Books, 1999).

MacCulloch, Diarmaid. The Reformation: A History (New York: Viking Penguin, 2004).

Pelikan, Jaroslav. The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine. Vol. 1 (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1971).

Rev. H. J. Schroeder, O.P. The Canons and Decrees of the Council of Trent (Binghamton and New York: B. Herder Book Co., 1941).

Archbishop Chrysostomos, A Patristic Reader (Belmont: Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, 2010).

题图:

《奥格斯堡信条》(The Augsburg Confession)绘本,作者为捷克画家瓦茨拉夫·豪勒(Václav Hollar,1607—1677),https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wenceslas_Hollar_-_The_Augsburg_Confession_(State_2).jpg。

插图:

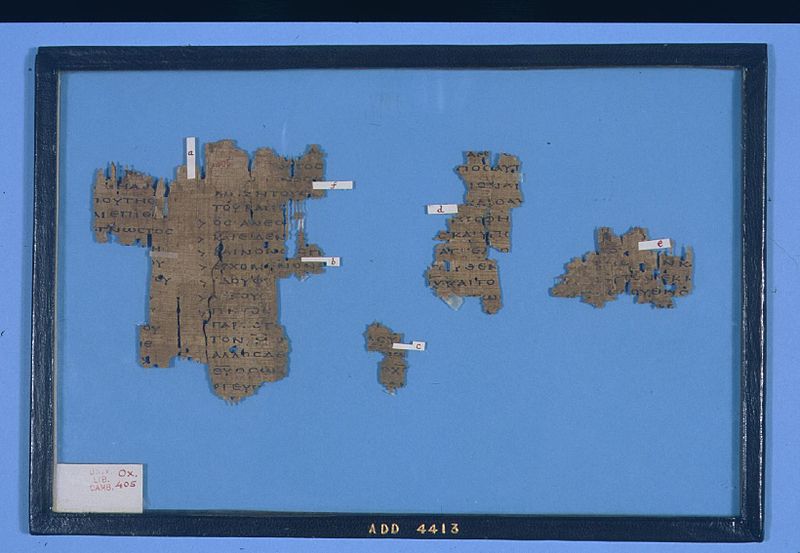

爱任纽(Irenaeus,?—约202)《驳异端》(Κατὰ αἱρέσεων)残卷,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:POxy405.jpg;

犹翰内斯·科克莱欧斯(Johannes Cochlaeus,1479—1552)著《七头怪路德》(Septiceps Lutherus),1564年版,http://expo.bib.kuleuven.be/excathedra/files/original/743379119709e3269b3af322b30fb8ae.jpg。

此文首发于《世代》第3期(2017年秋冬合刊)。 如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作,既有思想类文章,也有诗歌、小说、绘画。

《世代》第3期主题是“宗教改革”、世界观,却也有并非可以简单分门别类的文字。《世代》并不一定完全认同所分享作品的全部方面。

若有媒体或自媒体考虑转发此文,请通过微信或电子邮件与《世代》联系:kosmoseditor@gmail.com。

发表回复