[题图:青年教育学者余家菊和他的回忆录(1948年)。图片来自https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%99%E5%AE%B6%E8%8F%8A#/media/File:Yu_Jiaju1.jpg;http://www.bookinlife.net/book-158162.html]

一 引言

1922年4月27日,在海上航行40天后,24岁的官费留英生、年轻的教育学者余家菊(1898—1976)抵达巴黎,立即被巴黎优美的自然风光、便捷舒适的现代生活所吸引,特别是美术馆藏品之丰富、纪念碑雕像之绝妙,处处体现法兰西民族的伟大,令他不由赞叹“巴黎城中,处处皆历史。可以使人歌,使人泣”。 <1> 相形之下,中国处处显示出差距,这让身为中国人的他感到惭愧。不过,随着游历巴黎日久,这种自卑心没有持续多长时间,就转化为对民族自尊心的强烈渴求。他猛然发现民族主义而不是世界和平仍然是欧洲各国的主流思想。中国的国民意识必须树立起来,国家强盛,才能自保,并为将来的挑战做好预备。

“我到欧洲以后,和平的幻想,大同的迷梦,都粉粹了。我亲眼看见弱小民族的困苦,亲眼看见各国国民性的差异,亲眼看见各国国民意识之发扬,亲眼看见各国之剑拔弩张。例如中国人以能说洋话为荣,在巴黎遇见的法国人,都抵死不肯和你说英国语。在伦敦,只有一次参观一个中学,逗引得一位法文女教师和我说了几句法文。他们的国民自尊心,绝没有颜氏家训上所说纷纷教子弟学胡语的那种卑鄙。我感觉中国国民必须树立自尊心,中国国家必须强盛才能自保,中国的党派斗争必须无损于国家。我心中的火燃烧起来了!我为我们的国家着急!我为来日的大难紧张。我必得唤醒国人,只有写,……写……写!” <2>

从醉心世界和平迷梦中醒来的余家菊,从此走上国家主义之路。怀揣教育救国的梦想,酷爱心理学的他很快投书国内期刊,呼吁国人要志存高远,养成高尚人格,“发扬国民意志”。 <3>所谓国家主义,在与余家菊同为国家主义派的李璜(1895—1991)看来,正是西文之nationalism,之所以不译作“民族主义”,是因为这个译名容易强化人或种族的含义,而淡化“一定领土相当主权的重要意义”。 <4> 余家菊最初提出国家主义的教育时,也未就此给出明确定义,只是站在教育的立场,“要唤起青年以国家为至上,为国家而努力”。 <5> 可见,国家主义派言论中的“国家主义”,即一般所说的“民族主义”。

余家菊和李璜身在海外,却心系国内,二人担忧新文化运动以还,特别是五四学生运动以来国内教育界淡化国家主义(即军国民教育)的倾向,新教育宗旨“以养成健全人格,发展共和精神” <6> 遗忘“用教育确定国体”、“用教育以绵延国命”,故而在国势日蹙的当前有必要复兴教育救国论,提倡民族性的教育重建国民自尊心。<7> 所谓民族性的教育,其宗旨消极方面言之,应立足于对中国自身民族性的认识,积极方面在于培养民族意识和统一的国民精神。<8>

然而,提倡民族性的教育,并不意味着排斥世界主义和个人主义。余家菊小心地避免得出二者彼此冲突的结论。“世界大同,仍可容忍份子之独立,而份子之独立亦无妨于世界之大同。信世界主义即不欲别人讲民族讲爱国,似乎不免于知其一不知其二之讥”,不能自立的民族,没有资格讲大同主义。<9> 这种兼顾二者的做法,反映了近代中国士人言说民族主义而不忘世界大同,讲论世界大同而心怀民族主义的思维特点。<10> 但在实际上,余家菊提倡的民族性教育,在涉及对外关系时,还是带有明显的大中华主义色彩。<11> 借用胡适(1891—1962)的话说,“民族主义都是以抗议为开端”。<12> 这里指的“抗议”主要是因外侮引起的救国观念及卫国行动,几近于排外。这是最浅层次的民族主义。<13> 无怪乎以此视角,外人在中国的退款兴学,在余家菊看来,其扶助亲善的表面之下,其实是服务于经济侵略的教育侵略,所谓“非我族类,其心必异”。而教会学校因其外来性质、基督教色彩和在国内教育界自成体系,无疑为鼓荡国民意识提供了一个绝佳靶子。

在很大程度上,反对和攻击教会学校正是反对基督教的逻辑延伸。在1922—1927年的非基督教运动中,民族主义、共产主义,以及新文化运动提倡的科学理性,正是推动这一反教运动背后的三股思想力量。<14> 事实上,日后被看作揭橥1924年非基运动第二阶段之“收回教育权”口号的余家菊,也是加入1922年非基运动阵营的反教人士。他对基督教的轻视乃至反对,既像当时大多数国内反教人士那样是服膺科学理性、视基督信仰为迷信落后的结果,也是其个人成长经历中深受传统文化熏染使然。

二 阳明学与科学新知

余家菊,字景陶,1898年生于湖北黄陂县大余家湾,其父经营田产店铺,家境颇为殷实。清末兴学,在湖广总督张之洞(1837—1909)悉心经营下,湖北全省建立起近代学制,师范教育和国民教育得到推进,教育经费增加,一时间湖北教育中外称盛。<15> 像大多数1890年后出生的那代读书人一样,余家菊从小在私塾接受传统教育,学习儒家经典,即便在1905年清廷废除科举后,思想保守的家人仍然安排他继续在私塾学习,直到他12岁进入新式小学堂。传统教育将儒家世界观和伦理思想刻在这位少年人心里。据说他十岁左右,有一次曾在自家店铺写下孔子的名言“非礼勿动”示众,令现场众人惊讶不已。<16> 1910年,13岁的余家菊入本县道明学校高等小学堂,开始接受新式教育。该校校名本为纪念宋代理学大儒程颢(1032—1085)、程颐(1033—1107)兄弟,“较多志士气味”。学校多注重军事操练和体育,发扬尚武精神,教员中不乏推服阳明学说的教员。王阳明(1472—1529)的学说主张致良知和知行合一,既鼓励发挥个人独立的自我意识,坚固自信心,又要求赤身担当天下,投身实际行动,鼓动进取心,<17> 因而一度风靡明治维新前后的日本。受此刺激,清末流亡日本的维新派如康有为(1858—1927)、梁启超(1873—1929),以及革命派孙中山(1866—1925)、蒋介石(1887—1975),均极为重视乃至提倡阳明学。<18> 余家菊间接受此风影响,“后来关心时事以及爱国抗日等行径,也许就在此一时期植其根芽”。<19> 同受影响的还有同乡学长陈启天(1893—1984),他在余家菊考入道明学校同一年毕业,后入武昌中华大学政治经济科,师从黄陂阳明学者刘凤章(1859—1935)学习伦理学,一度欲以王阳明《传习录》应世。<20> 陈余二人后来联手推动收回教育权运动,成为国家主义教育思想的主要代表。

[插图1:王阳明画像。图片来自https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E7%8E%8B%E5%AE%88%E4%BB%81.jpg]

辛亥革命后,余家菊曾短暂就读武昌教会学校文华大学预科,也就是在这时与基督教青年会干事美国人柯乐和来往,经常讨论宗教问题。柯乐和虽不能给出令他满意的答案,但真诚希望余家菊能信仰基督。

“有一次,他(柯乐和)请我吃饭。他和他的夫人,在进食祷告中,公然祈祷上帝默佑我,使我信仰基督。我当时一面受传统风气的束缚,不敢“吃洋教”,一面受阳明学说的支配,只信自己的心而不信教主。”<21>

因嫌文华大学课程进度慢,校中商人子弟多商场气息,风气洋化,且“校中有教堂,朝夕礼拜,与乡习鄙视洋教不相容”,凡此种种,均与自己的习性及所受文化熏染格格不入,<22> 余家菊很快转入武昌中华大学预科,与学长陈启天同从刘凤章研习国学,只因年纪太轻,“于义理实少所得”。<23> 不久余入读中华大学本科中国哲学门,同班同学包括中共早期领袖恽代英(1895—1931)。二人相友善,时有切磋学问,余给恽的印象颇佳:“景陶为人,吾亦颇拜服。其人无多俗气,事理颇能商榷,精神发达亦颇合度,不易及也。”<24> 他们在同学中发起互助会、仁社,以召集志同道合者,砥砺品行,修身进德,还曾仿照美国自由派牧师富司迪(Harry Emerson Fosdick,1878—1969)介绍耶稣品格的著作《完人之范》(The Manhood of the Master),编写《淑身日览》,收录许多人生格言和贤哲言论,以鼓励养成奋发向上的人格精神。恽代英在其1918年5月4日的日记中记载道:

“与余景陶同作《淑身日览》,为警觉一般少年之用。作法:(一)排列有力之格言。(二)利用读者愿信从之贤哲理论。(三)自附短而激刺人使之起行的理论。(四)附引人反省的问题,皆以动人为主。此书仿耶教查经用书体裁,为非宗教徒用。”<25>

可见,此时的余家菊虽对信教不感兴趣,但无妨利用耶稣之人格榜样,来服务于自身人格的修养和建造。后来,他和恽代英又仿效蔡元培(1868—1940)在北京大学设立的进德会,计划在中华大学发起进德会。这其实反映传统儒家文化对道德、人格、修身的看重,依然影响着这些进入现代大学的新式知识阶层。从中华大学毕业后,余家菊留校担任中学部学监,因在五四学生运动中不鼓励学生采取激进行动,“已动辞职读书之念”,并于1920年考入北京高师教育研究科,从此“狼吞新知”,除了参加北京少年中国学会周会,“一切外务概不愿干涉”,专心读书。<26>

早在1919年10月担任武昌中华大学中学部学监期间,经王光祈(1892—1936)介绍,余家菊就加入少年中国学会,来京后不久当选学会评议部部员。评议部全体七名成员曾一致通过巴黎同人的一项提议,主张凡有宗教信仰者,不得介绍为本会会员,已入本会而有宗教信仰者,自请出会。<27> 该决定在学会内部引发热议,直接促成学会在北京举行三次宗教问题演讲大会,并在学会机关刊物《少年中国》月刊出版3期“宗教问题号”,由此形成新文化运动以来讨论宗教的第一次热潮。<28> 然而,余家菊并未参与这一阶段的宗教问题讨论,等他发表《基督教与感情生活》加入非基运动时,已是人在海外,第一阶段的非基运动已接近尾声。

[插图2:《少年中国》月刊第3卷第11期封面。]

该文站在人本主义心理学的立场,反驳当时为基督教存在之合理性辩护的一种观点,即认为科学是理智的,宗教是感情的,二者可并行不悖。人类健康的生活需理智感情并重。宗教可满足人的情感需要,故有存在价值。在余家菊看来,按心理学研究,宗教感情乃崇拜、寅畏、虔敬三者活动的结果。基督教利用人心理之弱点培养这三种感情,则是以牺牲人的理智、奋勉为代价。他认为所谓上帝,根本就不存在,“不过是人心观念之客观化(Objectivization)、人心观念之投影(Projection)”。那么,利用宗教活动如祈祷来满足人心的情感需要,就是自欺欺人而已,是不合理的宗教情感。要使理智情感得以贯通协调,养成坚定之人格,与其借助自欺的神道之力,不如假人道之法,而传统文化中的“存养”、“省察”功夫“正有待于吾人之发皇”。<29>

基督教之感情既然不合理,基督教学校的宗教教育之价值当然也就大可怀疑。何况教会学校得以在中国办学,完全依赖不平等条约,破坏国家教育主权,如果外交界声称尊重主权、保全领土,司法界高谈收回治外法权,那么教育界为何不主张收回国家主权之一的教育权呢?<30> 余家菊或许于此率先提出国内“收回教育权”之口号。<31> 不过,促使他由反对基督教转而关注教会学校,则源于去巴黎拜访友人李璜的一次谈话。当时留学巴黎的李璜,曾对从伦敦前来拜访的余家菊偶然谈起国内教会教育甚为发达,传教士办学目的不免有传教成分,且各宗派信仰各有成见,非但与自由教育的理念相左,且其排他性难免妨碍一国教育思想之统一。于是,二人不免忧心将来教会学校教出的学生,“不说一定有教义宗派之分,也难免忽略了中国文化与科学思想。”<32> 确实,教会学校自新教传教士来华创办以来,历经近一个世纪的发展,在20世纪初已是蔚为大观,但余李二人从国家主义视角对教会学校的担忧,与教会学校的实际也未必尽然相符。

三 教会学校及其问题

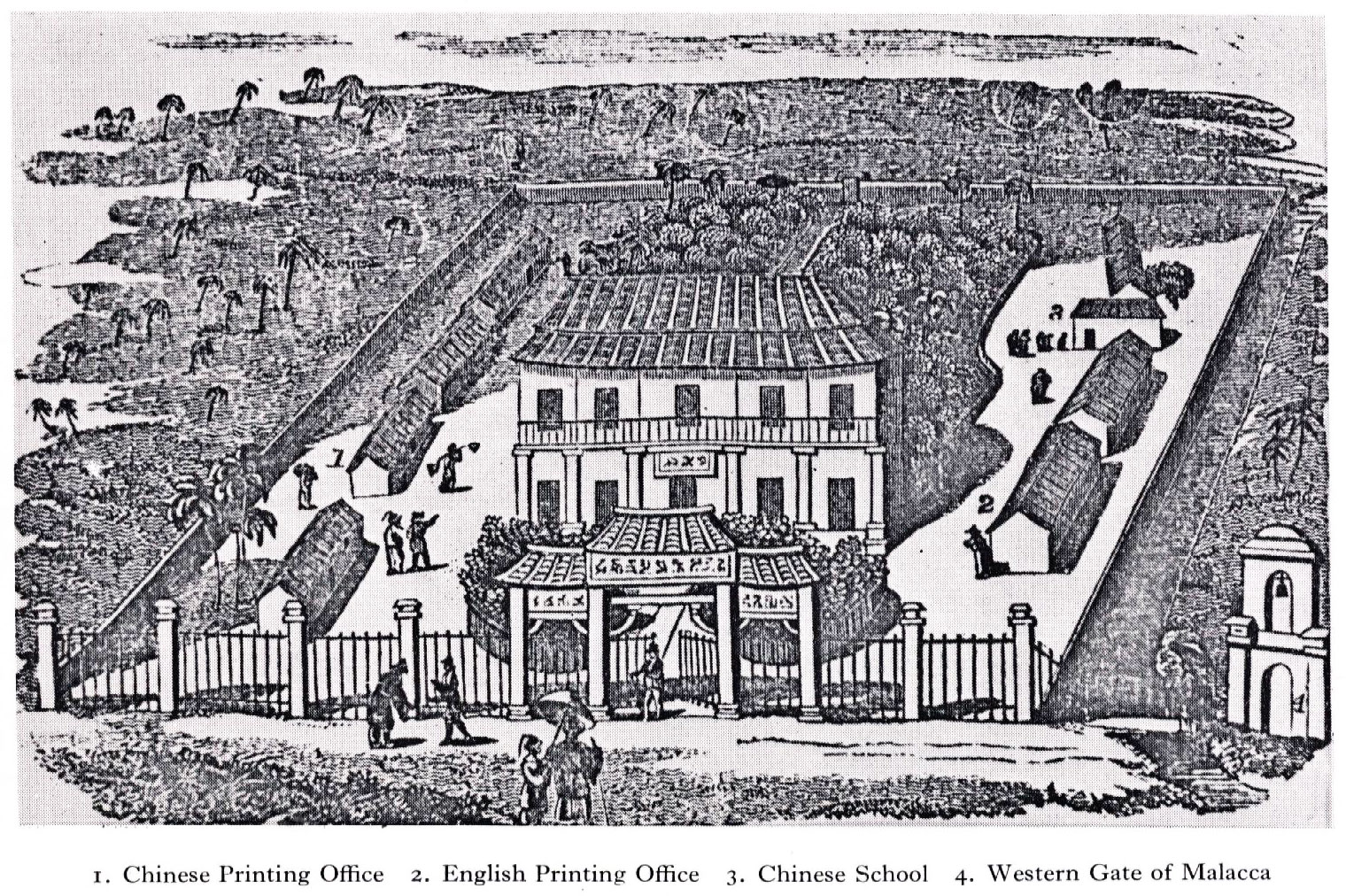

基督教会在华开办的学校伴随新教传教士来华而创立。1807年,英国伦敦会差派马礼逊(Robert Morrison,1782—1834)来华传教。由于清廷禁教甚严,马礼逊来华最初十年(1807—1817)仍未有机会开展任何福音布道事工,因此他转变策略,将目光转向教育,并于1818年在马六甲针对华人群体创办英华书院。该书院作为传教士来华创办的第一所学校,以促进中西文化交流、传播基督教理为办学宗旨。所招收的学生无须是信徒,也不必参与基督教崇拜,校方不强制其接受基督信仰。书院除教授中文、英文而外,还包括天文、地理、历史、数学、几何、机械、西方科学、伦理、基督教神学等等。<33> 马礼逊希望“借助书院,科学与启示之光,将和平地逐渐照亮亚洲东部边界和太阳升起的群岛”。<34>

[插图3:英华书院绘图。图片来自https://en.wikipedia.org/wiki/File:Anglo_Chinese_College.jpg]

1860年清政府签订《北京条约》后,基督教学校伴随教会势力深入内地,如雨后春笋般涌现。对于一些开办学校的传教士来说,马礼逊的理想可能过于高远,但他们的初衷则与马礼逊一样实际:既然中国人对福音不感兴趣甚至敌视,何不向街上的小叫花子和穷人家的孩子免费提供吃住,教他们识文断字,学习基督教基本教义呢?这样,一些小规模的学校发展起来,并且逐渐担负起培育信徒子女、训练中国助手传播福音的任务。<35> 只是这些分散在各地的教会学校几乎由传教士本人自办或由所属宗派资助,到了1877年第一届在华传教士大会成立学校教科书委员会(School and Textbook Committee)时,基督教教育事工才开始步入团体组织时期。<36> 长期以来,教会学校的传教目标,一度受到西方差会和不少在华传教士的质疑——他们担心传教士在教育方面花费太多精力,而忽略了福音布道才是第一优先,所以投入教育事工的传教士有时不得不向他们证明教会学校存在的合理性——但在1890年上海第二届在华传教士大会上,教育作为西方对华差会必须担负起的职责,似乎被大多数人接受了。<37> 一个教育协会(Educational Association,中国教育会)在这次大会上成立了,取代此前的学校教科书委员会,旨在促进中国的教育事业,<38> 其任务不仅局限于编译各种教科书满足教会学校之需,还包括讨论及解决中国的一般教育问题。可以说该会几乎是中国境内第一个研究教育的会社。<39> 该会除总会外,在国内各地有教育分会,并于1915年更名为中华基督教教育会,成为统筹各省区基督教教育的全国性机关。

1882—1911年三十年间,教会在中国成立了至少12所大学。这些早期的基督教大学基本上由六七十年代建立的教会中小学校发展而来。其创办者认为基督教大学应该为教会培养受过高等教育的当地牧师和教师,让他们摆脱对西方传教士的依赖,最终实现中国教会的独立自理。有人还进一步指出基督教大学应该让教外的中国人获得西学的好处。狄考文(Calvin Wilson Mateer,1836—1908)、施约瑟(Samuel Isaac Joseph Schereschewsky,1831—1906)、谢卫楼(Devello Z. Sheffield,1841—1913)等一批教会教育的先驱,多少继承了马礼逊的理想,相信教会学校教授的现代科学与基督教不但不冲突,还会加强基督教在中国的地位,因为科学知识有助于中国人破除迷信。这样,基督教大学成为这三十年中国最先进的现代教育机构,开设种种现代课程,满足这个刚刚才觉醒的国家之需要。<40> 教会学校的学生毕业后除了少数担任教会牧师,大多数在教会开办的学校和医院任职,还有些在海关、铁路、煤矿,甚至政界(包括外交界)和商界工作,从而扩大了教会学校的社会影响力,也为教会学校赢得源源不断的生源。

然而,教会学校发展壮大和声誉日隆的同时,也埋下了日后受人诟病的种子。其中之一就是自19世纪末以来教会学校普遍开设英语课程,以满足教学需要,及借招生(特别是招收上层人士家庭中渴望掌握英语能力以便找到薪酬优渥工作的非信徒学生)收学费解决学校经费日绌的问题,结果导致教会大学毕业生中文水平远不如已取得科名的士人。教会学校的中国学生熟悉外国事务,却不谙本国历史地理,曾让民国教育总长范源濂(1876—1927)质疑教会学校是否有存在的必要。<41> 此外,大多数教会学校要求学生无论是否为信徒,每年起码要修一门宗教课程,参加学校举行的宗教活动。<42> 这些规定自然引起非信徒学生的反感。

不过,教会学校最大的问题或许是其身份合法性问题。作为传教事业一部分的教会学校,也像基督教一样不得不面临与中国政府的关系问题。其中之一就是立案注册。清政府在第一次鸦片战争后对教会学校的态度基本上是消极限制。特别是在清末推行新政,振兴学务期间的1906年,学部咨文明确规定外人设立的学校在法律上得不到清政府保护和承认(“无庸立案”),其学校的学生不能与官办学校学生享有同等权利(“概不给予奖励”,如不许参加官方组织的考试,不得录为官员等等)。<43> 民国肇建,沿袭晚清政府对教会学校消极限制的政策,基本上采取放任自流的漠视态度。一俟政局初定,教育部便发布告,要求外人在华开办的大学应接受政府考核认定,主动报部注册。特别是1921年4月9日北京政府教育部专门针对教会中学立案问题发布六条训令,其中强调学校课程应遵照统一标准,国文、本国历史和地理不得变更,学科内容及教授方法不得含有传教性质,可以说这标志民国政府对教会学校的政策,由此前的消极限制转变为积极干预。<44>

至少在1920年代以前,由于民国政府奉行漠视教会学校的政策,教会学校发展迅猛。全国基督教教会学校学生人数1912年为138,937人,1920年增长为245,049人。<45> 但是自1903年中国颁布第一个现代学制癸卯学制,开始实行现代教育以来,官方教育发展更快。1906年,政府新式学校学生人数(200,401)是教会学生人数(57,683)的3.47倍,1912年是21.11倍,1917年是23.12倍。<46> 到了1922年,全国基督教各级学校学生人数仅占全国学生总人数的3.8%。<47> 此时,教会学校在19世纪中国教育界享有的优势地位已被动摇,加之1915年中日“二十一条”的签订再次点燃清末以来的民族主义情绪,民国政府开始推行积极干预教会学校的政策,于是,如何评价基督教教育事业的基础和未来发展的方向,显得极为必要。

在此背景下,1921年9月巴敦教育调查团(China Education Commission)来华调查国内基督教教育情况,并于次年出版《中国基督教教育事业》报告书,建议教会学校进行改革,少一些外国色彩,更加中国化,重质量而非数量,甚至遵守政府有关学校分类及课程制定方面所颁定之制度,但不能以牺牲宗教教育为代价。报告书敦促教会学校抓紧时机进行改革,“巩固中国基督教学校,使将来化中国为基督教国民之士女,将由是而出”。<48>

[插图4:巴敦教育调查团报告书英文版和中文版封面(1922年)。]

这种带有征服色彩的表述,给余家菊留下的印象是,教会学校的“野心”在于借教育把中国归化为一个基督教国家,使其最终成为“基督教之大本营”,由此可以看出教会学校“是彻头彻尾为宗教之传播而设立的”。基督教在此表现的“优越感”也让他感到相当不爽。他反问道,中国非野蛮国家化外之民,何须基督教来归化?即便中国之旧习惯、旧文化果有弱点,也决非基督教所能补助。<49>

就像非基督教运动中许多拥抱科学和理性的反教人士一样,余家菊批评基督教在历史上是科学进步的障碍,其信仰上具有排他性,“一手持经典,一手持宝剑”,而教会教育试图以基督信仰取代中国固有的精神,实在是自误误人。“教育与宗教,势不两立”,混宗教于教育,不独使“理智归于麻木”,妨碍文化之进步,而且宗教往往“利用人们情意与理智之不谐和,因而建立种种无稽之谈,繁琐之仪,以满足其情意上之要求”,妨害健全人格之养成,与教育之目的相去甚远,所以“将宗教掺入教育之中,无一可恕之处”,凡拥护教育的人,不得不反对宗教。<50>

最令他感到痛心的是,教会教育的宗教成分、自成体系的教育行政,妨害中国教育之统一,或者说侵犯了中国的教育主权。在他看来,“于中华民族之前途有至大危险的,当首推教会教育。教会在中国取得了传教权与教育权,实为中国历史上之千古痛心事。”教育权的丧失乃外人武力侵略的结果,而西方传教士正是武力侵略的前驱。鉴于教会学校有治外法权保护,背后有外国列强武力支持,“故教育权之收回实为一紧急问题”。收回的办法主要有二,目的是为了达到教育与宗教分离:1)在宪法中设立教育专章,明定教育对各种宗教恪守中立,2)实行学校注册法,禁止学校设立礼拜堂、教授学生祈祷、开设宗教课程和神学院、以任何形式提倡或宣传宗教,有违反注册法或不注册者,由当地政府官厅封闭之。此外,还应制定教师检定法和限制未经注册之教会学生享受相关权利等等。<51>

总之,余家菊提出的收回教育权,包括从外人手中收回学校交由国人自办,施行教育与宗教分离,取消教会学校的宗教色彩,实现其彻底世俗化。此后,国家主义派在收回教育权运动中提出的主张,大概不出这一范围。蔡元培<52>、胡适和丁文江(1887—1936)<53>等人虽比余家菊较早主张教育与宗教分离,实发日后收回教育权运动之先声,但就这一运动所提出的理论之说服力、实施办法之具体,和参与推动之用力而言,称余家菊最先举起国内“收回教育权”之大旗,实不为过。

四 收回教育权运动

1 时局与背景

当然,一场运动的形成或者某种思潮形成全国规模,绝非文人学士几纸文章就可奏效,毋宁说是时势使然,人力不过是借势而为,有时是势借人力而发,结果远超人们所预料。就在余家菊与李璜那次谈话论及国内教会学校甚为发达之后,二人决定合出一本论文集,收录各自所写内容相近文章,题为“国家主义的教育”。该书共收录七篇文章,其中大部分是余家菊所写,全书主旨在于重提清末以来的教育救国论。该书于1923年秋印行后,出乎二人意料之外,立即引起少中学会内外广泛注意,少中会友陈启天、恽代英读后均发表文章回应,<54> “从此,国家主义的思潮怒吼于全国”。<55> 教会学校此后备受攻击,许多学生因对教会学校不满而纷纷退学,攻击学校当局,“收回教育权”呼声之高不亚于“收回关税权”和“废除治外法权”。<56> 包括基督教教育界在内的整个基督教界,很快将感到这股强劲的思潮掀起的收回教育权运动,正在一步步改变中国教会教育的面貌。中华基督教教育会副总干事程湘帆(1887—1930)清楚意识到,在1924年兴起的反对基督教教育运动中,不是共产主义,而是这些抱持狭隘民族主义教育观,志在以谋国家富强为名欲将基督教教育世俗化的年轻人,才是教会学校的劲敌。<57>

国家主义教育思潮之所以能形成全国性规模,余家菊后来分析说,“这是由于时代的要求,绝不是谁提倡的力量,更不是由于谁的感召,所以从来没曾想过我有什么功劳。”<58> 这里的“时代的要求”,主要是国内反军阀、反帝国主义运动的兴起。国家主义的教育宗旨,即“凝成国民意识,发扬本国文化,以促进国家的统一和独立”,<59> 正与时代要求相合。

[插图5:《国家主义的教育》(1923年)封面。图片来自http://www.bookinlife.net/book-252392.html]

《国家主义的教育》印行的1923年,国内思想界掀起科学与人生观论战。虽然1922年爆发的非基运动已于当年6月底接近尾声,但在这次论战中,宗教问题再次引起争论。论战的结果更加树立了科学在大多数知识份子心中的权威。他们比以往更加确信宗教是中国走向现代化、实现富强进步的主要障碍,故此必须反对基督教。<60> 然而,国内政局的持续恶化,国家统一遥遥无期,中国向外国寻回所失去之主权屡遭挫败,特别是在华列强借口临城劫车事件商议铁路共管、组建长江联合舰队,<61> 不但令中国商人忧心国将不国,群起抗议,<62> 也使得越来越多的知识分子对产生科学精神的西方国家丧失信心,他们相信科学和民主不足以救国,而应采取政治手段消除给中国带来贫弱屈辱的两大势力:国内军阀和外国帝国主义。<63> 对国共两党来说,这是吸收知识分子和青年学生、扩大影响力的良机。

1923年6月,中共第三次全国大会通过青年运动决议案,要求其附属机构社会主义青年团加强青年工作,从“一般的学生运动引导青年学生到反对军阀反对帝国主义的国民运动”,并在党纲中规定取消不平等条约,限制外国国家或个人在中国设立教会和学校,实行义务教育,教育与宗教绝对分离。<64> 1924年1月,国民党在广州召开第一次全国代表大会,会后发表宣言及政纲,重提三民主义之民族主义,即外求“中国民族得自由独立于世界”,内求国内各民族一律平等,反对帝国主义和军阀。宣言还声明加强国民党的组织性和纪律性,教育及训练本党党员,使其能“宣传主义、运动群众、组织政治之革命”,全力宣传动员全国国民加入革命运动,对外则取消一切不平等条约。<65> 两党在反帝反封建的旗帜下联合起来,接受苏联的指导和援助,共产党员则以个人身份加入国民党。于五四学生运动期间成立的全国学生联合会,此时几乎成为两党在各地宣传主义、吸收青年党员的大本营。<66>

日趋政治化的社会环境,使得一向注重学术研究、反对参与政治的少年中国学会,因成员纷纷加入政党而走向分化,并且投入争夺青年影响力的运动中。1923年10月,少中学会苏州大会议决学会方针为“求中华民族的独立,到青年中间去”,决定今后注重青年工作,使其觉悟而联合起来,致力于中华民族的独立事业。为此,学会制定九条纲领,其中第三条为“提倡民族性的教育,以培养爱国家保种族的精神。反对丧失民族性的教会教育及近于侵略的文化政策”。总体而言,该纲领基本上反映了国家主义的诉求。<67> 12月2日,少中会友曾琦(1892—1951)、李璜等留法学生在巴黎郊外成立中国青年党,以对外“力争中华民国之独立与自由”,对内打倒军阀、实现全民政治为宗旨。<68> 该党与共产党、国民党竞相揭橥“革命”大旗,均以“革命党”自居,反对帝国主义和军阀,表面看起来无甚区别,其实就如何进行以及革命之后的目标设定,三党其实差别很大。<69> 但共同的一点是,三党均抓住了导致中国近百年来变化的一个最大动力——民族主义,<70> 利用民族情绪来发展其政治力量。在中共机关刊物《前锋》的主编瞿秋白(1899—1935)看来,英美在华开办教会学校,无异于对中国实行文化侵略,文化侵略可谓“帝国主义最新的形式”,比军事侵略“狠毒得多”。<71> 中共总书记陈独秀(1879—1942)则援引当时土耳其收回教育权、奉天教育厅拟收回日人在南满安奉铁路沿线所设置的学堂,鼓吹全国教育界反对英美在华的教育侵略,收回教会在华开办的学校。<72> 在这样的背景下,以收回教会教育权为目标的新一轮非基督教运动呼之欲出。

2 学潮与提案

1924年4月,回国不久的余家菊接受武昌师范大学邀请,担任该校哲学教育系主任。同年秋,曾琦、李璜先后回国,在上海创办青年党机关刊物《醒狮周报》,宣传国家主义,将余家菊列入发起人之一,并发展其为青年党成员。<73> 几乎在余家菊回国前后,广州圣三一中学爆发学潮,掀起自1922年春以来又一次非基督教运动浪潮。比起上一次非基督教运动,1924年的非基运动由于政党直接提供指导原则和资金,故此运动的目标明确(收回教会教育权)、组织性更强,影响范围更大,持续的时间也更长(1924年—1927年),并且在某种程度上成为政党用来吸收学生和青年以壮大党团组织的途径。<74>

学潮起因于该校学生因不满校方禁止组织有政治色彩的学生会而宣布罢课。校方则开除三名领头学生,规定凡参加罢课者不得在校住宿。学生因此被激怒,向学校提出取消三人处分,否则退学,同时对外发表宣言,指责教会学校培养学生的目标是“制造洋奴”,帮助帝国主义侵略中国,主张“在校内争回集会结社自由;反对奴隶式的教育,争回教育权;反抗帝国主义者的侵略”。<75> 显然,这样的要求超出了一般学潮主要是校内教育问题方面诉求的范围,带有明显的学生运动之政治宣传目的。<76>

罢课学生得到国共两党鼓励和支持。广东社会主义青年团的外围组织新学生社向罢课学生提供援助,孙中山知晓学生们后来向广东革命政府请愿,要求收回教育权,取缔外人所办学校后,称赞“汝等行动虽属幼稚,惟其志可嘉”。 在国民党中央党部工人部长廖仲恺(1877—1925)帮助下,退学离校的学生被安排转学到广东其他学校。风潮平息不久,由于招生困难,圣三一学校不得不停办。<77>

[插图6:国民党中央党部工人部长廖仲恺(1877—1925)。图片来自https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liao_Zhongkai.jpg]

由于国共两党的支持和宣传,圣三一学生的抗议运动,得到社会各界人士的声援,广州圣心学校和南京、福州、苏州的教会中学的学生起来发动学生运动。他们发表文章和宣言,谴责教会学校为帝国主义侵略服务,培养学生成为丧失民族性的奴隶,教会学校的行政人员专制独裁,不尊重学生的民族情感。7月,广州学生宣布收回教育权,要求所有外国人开办的学校必须向政府注册接受监督,废除规定的宗教课程和宗教仪式,学生享有结社、出版和集会自由。<78>

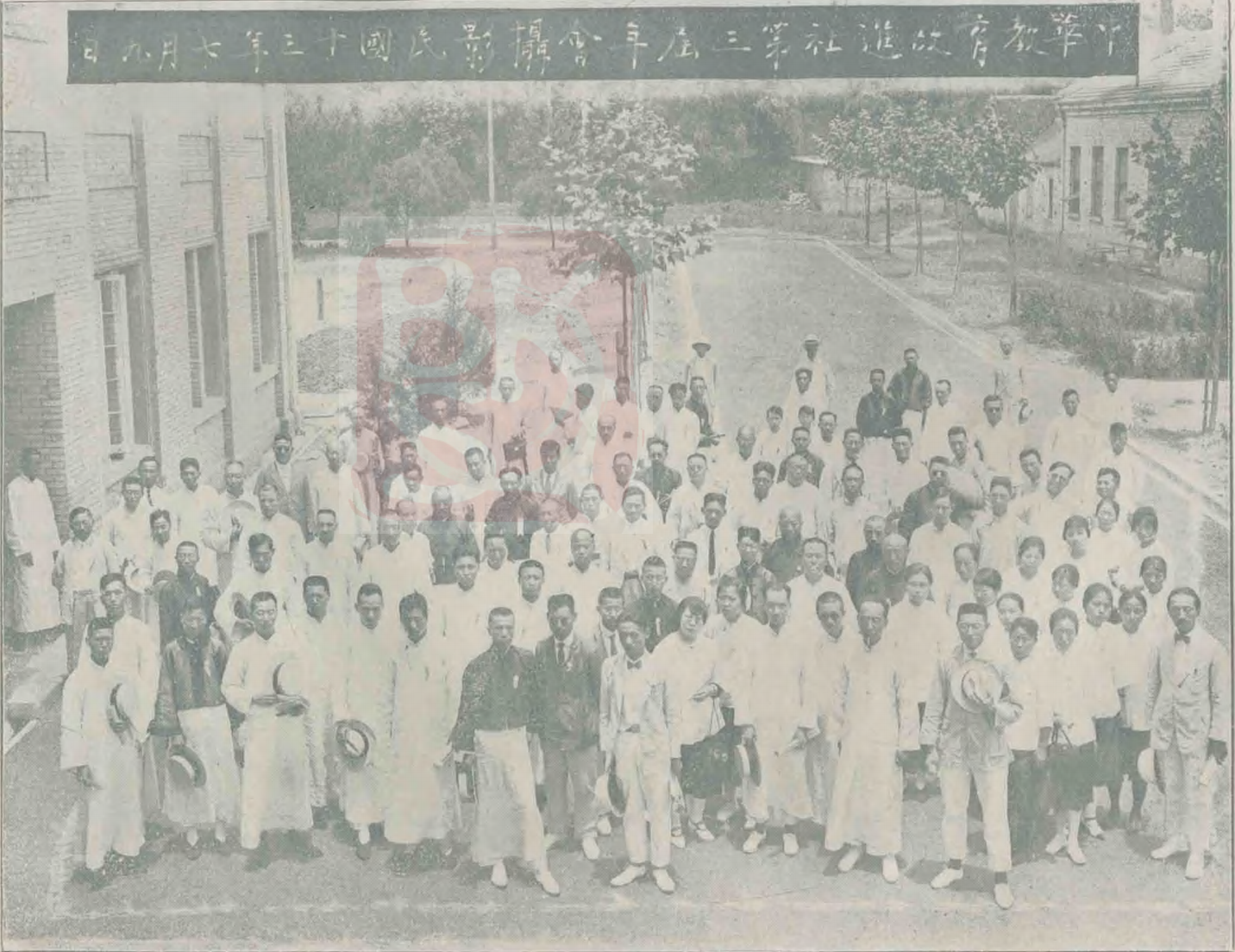

与学生辈直接诉诸罢课、示威、发表宣言不同,老师辈主要通过在教育团体提出收回教育权议案,以影响政府改变教育政策。7月8日,少年中国学会在南京召开第五届年会,通过了一份带有国家主义色彩的纲领,重申“提倡民族性的教育,以培养爱国家、保种族的精神;反对丧失民族性的教会教育及近于侵略的文化政策”。<79> 与会者余家菊、陈启天同时参加在南京东南大学举行的中华教育改进社第三届年会。出席大会者多为国内教育界人士。由余家菊领衔针对教会学校,向大会教育行政组提出“请求力谋收回教育权案”,<80> 由此拉开国内教育界收回教育权运动之序幕。

[插图7:“中华教育改进社第三届年会摄影”(1924年7月9日)。图片来自https://www.cnbksy.com/search/detail/8486b2980b425758175e95681ceb892b/7/5ffeab9684b84943ec8a99c8]

该提案以国家主义的教育思想立论,明言教育的目的从属于国家需要,将教会学校视作列强侵华的产物,又指其宣传宗教意在同化中国,几近侵略。其收回教育权的办法在于实行注册法:请国会及教育部制定严密注册条例,“凡外人藉学校实行侵略,或宣传宗教者一律不予注册”,不予注册之学校要限期封闭,且其学校的毕业生不得享受已注册学校学生之一切权利(如文官考试、公费求学、转学及当教师、官吏等等)。

照此办法,教会学校绝无注册之可能。与该提案一起在教育行政组提出的,还有另两件针对日本在东三省办学的提案。<81> 因三案性质相近,经行政组讨论后并归为收回教育权一案。因该提案关注的重点在“权”而非自办或者外人办学的成绩如何,因此所涉及的并非单纯的教育问题,且关涉重大,故由行政组提交大会讨论。<82> 与会者一方以国家主义者陈启天为代表,坚决主张立即收回教会教育权,另一派以有基督信仰和教会学校背景的朱经农(1887—1951)、陶知行(1891—1946)为代表,他们在强大的舆论压力面前,也不得不附和收回教育权,只是主张应以稳健的办法推行。

朱经农并不反对收回教会教育权,甚至也一定程度上承认教会学校存在削弱国民性之问题,但主张从采用中国课程纲要、聘用中国教师等办法着手解决。他赞同教会学校当实行注册,但收回教会学校自办要视国力而为。可以说,他是赞成收回教育权中的稳健派。另一位稳健派陶知行也赞同中国教育应由中国人自办,但要顾及国力,具体分析,不可一概抹杀外人在华所办学校。教会学校若宣传宗教便不予注册,此事不容易做到。此外,同情教会学校的范源濂,也认为若教会自立,学校由中国人来办,就不存在所谓教育权问题。最后,陶知行提出四点修正案,大体同意原提案请求政府制定严密之注册条例,国家负监督之责,又规定,凡外人藉学校实行侵略,“经调查确实者”,应由政府勒令停办。凡学校按照政府所定课程最低限度办理,并无妨碍中国国体情事,“经视察无讹者”,得行甲种注册。

该修正案大大缓和了原提案之激进态度,特别是绕开教会学校的宗教教育问题,因而获得大会通过。很难说,国家主义派对此修正案会感到满意。真正让他们“聊快人意” <83> 的是三个月后(10月15日)于开封举行的全国教育联合会第十届年会,通过“取缔外人在国内办理教育事业案”、“学校内不得传布宗教案”。两案呼应此前余家菊、陈启天在改进社提出的“请求力谋收回教育权案”,主张收回外人在华所设学校及其他教育事业,尤其强调外人不得利用学校传布宗教,各级学校内不得传布宗教,或使学生诵经祈祷礼拜等事。<84> 虽说两议决案之针对教会学校,与国内反帝国主义运动兴起,以及军阀混战导致直隶、江浙等省教育事业停办不无关系<85>,不全是由国家主义派推动,但议案的通过还是令余家菊“不禁为国家前途幸”。<86> 此后,收回教育权遂成全国一致的舆论,“凡是中国人似无敢公然反对的了”。<87> 河南教育界遂成立收回教育权促进会。

青年党领袖之一左舜生(1893—1969)对开封年会的提案方大加赞赏,在指出议案执行可能会面临种种阻碍后,巧妙地将议案的落实接引到国家主义派的立场,认为实行收回教育权的唯一办法,只有以国家主义的精神来统一全国舆论,使得收回教育权势在必行。<88> 于是,1925年2月,由陈启天担任主编、宣传国家主义思想的刊物《中华教育界》刊发“收回教育权运动号”,鼓吹国家主义教育思想,宣传收回教育权。

3 宣传与主张

该期“收回教育权运动号”登载的11篇文章中,以陈启天、余家菊的文章最具论战性。两文重申外人所办之教会学校破坏国家的教育主权,有碍中国国民性之培养及发扬,故此不得不收回自办。

[插图8:《中华教育界》第14卷第8期“收回教育权运动号”封面,1925年2月]

陈启天明确解释所谓收回教育权,就是从外国人手中办的学校(不论该学校是教会学校还是非教会学校)收归中国人自办;从教徒手中(不论是中国教徒还是外国教徒)收归非教徒办理,以实现宗教与教育分离。也就是说,收回教会教育权的直接目标是实现教会学校的去外国化和世俗化。余家菊本来就反对宗教教育,自然不会反对陈启天对收回教育权的解释。与陈启天一样,余家菊反对教会学校,其实着眼点不在于具体分析教会学校办学成绩之优劣,而是教会学校的外来性质和宗教属性;因此他们主张收回教会教育权的办法,重点不在于根据现实情况采取变通之计和善后之方,而在于教育“权”之不容商量,势必立即收回。这种对教会学校的态度明显带有排外性质。比如余家菊认为教会学校学生与公立学校学生之所以产生隔阂,要怪教会学生“洋气”太重。

“吾国教会学生,论其知识,于林肯、威林吞则颇熟悉其身世,于尧舜则常误认为一人,于唐虞三代率不知‘三’字之何所指。论其性向,则谈话耸肩,行路点头,餐必西式,茶必咖啡。虽行于大街之上立于广众之中,一望而能辨其为教会学生。公立学校学生与教会学校学生之隔阂盖从此起。吾尝告教会学校中人曰:‘君等果欲与吾人合作,当先使君等之学校成为中国化,使君等之学生少带外国人之臭味而多带中国人之色彩’。愿教会中人一深思之。”<89>

这种要求已经不再仅仅是对教会学校学生不熟悉中国文化感到不满,而是对一切不合中国人生活方式、性情习惯而带外国色彩的事物,均起反感。即便教会学校进行课程改革,趋近公立学校标准,余家菊仍然认为这是避重就轻,不能解决问题。在他眼中,教会中人,无论中国人还是外国人,对中国文化仅有肤浅了解,教会学生无法与公立学校学生有同一之国民理想。陈启天说得更直接,教会学校是中国的致命伤,“有百害而无一利,至少也是害多利少”,它没有能力发扬本国(中国)文化,且宣传一种有仪式有制度的有神教,足以破坏本国历史遗传,故在中国实无存在之余地。完全的中国性质和完全的基督教性质不相容,基督教是外国的,不是中国的;教会学校是外国侵略中国的工具,而不是中国自己继承本国文化光大本国国运的一种工具。<90>

结果自然是,教会学校中人谈爱国则值得怀疑,至少与余家菊心目中的爱国相差甚远。毕竟爱国是具体的,且要懂得发掘和欣赏本国国民性。余家菊就具体指出,中国有诸多胜于西人之民族性,且为全世界所公认。<91> 而目前中国出现的一般恶劣现象,西方要负相当责任。教会学校既然无存在之必要,也就谈不上所谓以教会学校补国内教育普及之不足。陈启天认为这种“补足说”是见小利忘大义,也不承认本身违背国家教育宗旨的教会学校可以取得私立学校的身份与公立学校并立,补后者之不足。在这一点上,余家菊干脆指出,中国教育不普及,并非外人享有教育权之借口。因为“我国国民之受教育否,乃本国国务,不干卿事”。教会兴学若真要补中国教育之不足,不如无条件捐款助学,不必自设开办。

两人就收回教会教育权提出的具体办法,均包括采取行动,由民间或者政府成立收回教育权的机关团体,援助教会学生转学,催促政府取缔教会学校。陈启天尤其主张对教会学校采取不合作态度,将其孤立,“凡本国教育团体绝对不与教会学校合作,凡袒护教会学校的,应认为全国教育界的公敌”。余家菊特别强调组织收回教育权促进会,不可依靠中华教育改进社,以为该社已经被教会势力浸透。不难发现,两人所针对的其实正是1924年10月9日—11日于圣约翰大学召开的全国基督教高等教育会议。该会议在全国教育会联合会于开封举行的第十届年会之前召开,议决与中华教育改进社合作,<92> 显然有意主动与国内教育界沟通,增进外界对基督教教育界的了解。会议还有一议决案,改良教会大学之国文教授,组织委员会专责拟定教会大学国学课程和课程中各学程大纲,据此编制课本,确定大学标准。委员会负责人为中华基督教教育会副总干事程湘帆,委员还包括沪江大学国文系主任朱经农。两人既然在国内基督教教育界乃至全国教育界享有盛誉,自然成为国家主义派论战的对手。前引陈、余二人的文章,特别是余家菊的“收回教育权问题答辩”,多有针对程湘帆替教会学校辩护而发。

4 基督教教育界的回应

程湘帆出身教会学校(南京汇文书院,即金陵大学前身),曾赴美留学,于哥伦比亚大学师范院专修教育,得硕士学位及师范学校教员证书,回国后任金陵大学国文主任,以及东南大学教育学教授,著有《小学课程概论》、《教学指导》及《中国教育行政》,在教育界享有盛名。1923年充任安徽教育厅第二科科长。<93> 或许是程湘帆的基督徒背景、学术地位和教育行政经验,为他赢得加拿大来华传教士、中华基督教教育会总干事吴哲夫(明濬,Edward W. Wallace, D.D.,1880—1941)的青睐。自1922年巴顿教育调查团发布考察报告《中国基督教教育事业》,提出中国基督教教育“更彻底的中国化、更切实的基督化、更有效的教育化”的改革目标,吴哲夫实现该目标“更彻底的中国化”之第一步,就是邀请程湘帆来中华基督教教育会充任总干事,研究、调查及办理教会学校注册,整顿国文教学。<94> 一俟走马上任,程湘帆便于1925年3月创办《中华基督教教育季刊》,对内主张改革教会学校使之中国化,对外宣传基督教教育之贡献,其直接目的在于回应国家主义派针对教会学校发起的收回教育权之宣传。<95>

[插图9:《中华基督教教育季刊》第1卷第1期扉页,1925年3月]

《季刊》编辑部汇集了当时国内教会大学和青年会一批知名的教育界人士。<96> 他们几乎在20世纪头十年赴美留学深造,攻读教育学或神学学位,回国后在教会学校担任教职或在基督教机构履职,构成裴士丹(Daniel H. Bays,1942—2019)所说的“中外新教建制”(Sino-Foreign Protestant Establishment)的一部分。他们将第一次世界大战后盛行于美国新教中的自由神学带入国内。该派神学强调道德和宗教情感乃基督教教义之核心,故而认为基督教教育中道德课程应占主导地位。自由派人士还认为基督信仰应适应现代世界,要有社会使命,因而在20世纪20年代的美国与基要派展开激烈论战。<97> 这场论战也在1920年波及国内基督教界,一些国内的传教士因不满神学教育中的自由派倾向,组建中华圣经联会(Bible Union of China),与建制派分道扬镳。故此,基督教阵营中的建制派,包括中华基督教教育会及其机关刊物《中华基督教教育季刊》,至少在第一次世界大战之后,不再能代表国内所有的差会或基督教机构发声。<98> 但由于它们掌握各种机构和资源,自然就在公共领域中扮演要角。

《季刊》发表创刊宣言,折衷国家主义和民主主义、信仰自由之原则,提出今后基督教教育改革的主张为“贯彻基督教教育之中国化,发挥基督化教育之真精神”。所谓“基督教教育之中国化”,具体表现为,行政管理必须逐渐加入中国人,至全由中国人主持。除特别情形,教学应以国语进行,应特别重视国学和社会学科。各级学校应一律立案,所有经济责任也逐渐由中国基督徒负责。总之,基督教学校若要在国家教育系统上占一席之地,必须由外国传教士主营的学校变为中国人管理的基督教学校;由外国教会的学校变成中国基督教的私立学校。

显然,“中国化”明显是回应国家主义派提出的教育主权问题,基本思路是从教育行政和课程设置方面去外国化,将教会学校以中国私立学校的身份纳入国家教育系统。如此一来,教会学校不但可避免妨害国家教育主权的指控,还可根据私立学校有自由试验的原则,于施行国家规定的相关国民教育标准之外,名正言顺地开展基督化的教育。只不过这种基督化的教育要被重新诠释,

“即以基督救世之热忱,与其乐于牺牲,勇于服务之精神感化学童。使其得着宗教上的无量力;庶爱国时,不为势利所屈伏,而得忠爱国家到底,一方,使其得着基督之牺牲决心与丰满感情,庶服务时,不因险恶环境而缺(绝)望,而得服事社会到底。基督化教育的主旨仅在这一点。此外皆非也,此外,皆为吾人所反对。”<99>

此种基督化的教育,其目标无异于人格道德教育和爱国教育。正如当期杂志另一位作者刘廷芳(1892—1947)所说,教会教育最大的贡献是基督化的人格,教会学校当首重公民教育,“为中国造成热忱爱国,能实行民治的国民”。<100> 它不以教会为中心,所培养的是将来“撑持国家,促进社会”的人才。要达到此培养目标,绝不能像一般教会学校那样仅教授圣经。所以,基督教学校若要对国家社会有更大贡献,就必须对教授基督教的制度与方法彻底改造,在教育上实现进一步的“基督化”,并以稳健的手段,转变为由中国信徒独立开办的中国化的私立学校。

可见,在面对胡适所说的“今日教会教育的难关”之一——民族主义兴起,要求收回教育权<101>——之时,这些教会教育界的领袖和知识分子们,不得不论证基督教教育与国民性并无冲突,并且寄望教会学校以私立学校的身份在政府注册立案,从而躲过收回教育权运动的狂风暴雨。时人称他们为收回教育权运动中的“稳健派”。<102> 显然,“稳健派”的做法得不到作为“激进派”的国家主义派的赞成。正如前文所说,陈启天所说的收回教育权,不但是从外国人手中收回学校教育权,而且包括收回中国信徒开办的学校,交由非信徒自办,以实现宗教与教育分离。换言之,就是实现教会学校完全世俗化。既然教会学校其办学宗旨在于传教(这是陈根据《中国基督教教育事业》所做的理解),与国家教育宗旨不符,也就没有理由以私立学校的名义继续存在下去。

而余家菊从根本上否定宗教教育的价值,认定教会学生无法与公立学校学生有同一之国民理想,而且质疑摆脱不掉外国色彩的教会学校在课程设置上的“中国化”是否有效。国家主义派所要求的是以国家至上为鹄的的国民教育,标榜的是受到反帝国主义情绪影响下带有意识形态色彩的国家主义。在这种意识形态的国家主义(或意理式的国家主义)之下,个体或自由主义,也可以说教育原则中的民治主义(或多元性)和自由原则,很难说有真正的存在空间。<103> 教会学校,在陈启天眼中,游离于中国教育界之外,自成一系,破坏了国家教育主权,要是允许其加入国内教育团体,则无异于给中国教育添一致命伤<104>;而在余家菊看来,“于中华民族之前途有至大的危险的,首推教会教育”<105>,自成体系的教会学校,本身就是对国家教育主权的破坏。

5 笔墨论战

针对国家主义派收回教育权的舆论宣传,教会教育界人士一方面发表文章或演讲表明立场,另一方面也采取实际行动向政府注册立案。比如各省区基督教教育会纷纷成立注册委员会,中华基督教教育会组织全国委员会,以程湘帆为委员长,代表教会教育界负责与北京政府教育部商谈教会学校立案注册事宜。其中就是否教授圣经、施行宗教教育,为教会学校是否注册的最大难题。<106> 而关于教会学校的注册立案问题,贯穿朱经农与陈启天、余家菊关于收回教育权的论辩,由此牵出双方对于国家主义的不同理解。

[插图10:朱经农肖像。图片来自https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%B1%E7%BB%8F%E5%86%9C]

起初,朱经农在自治学院发表演讲,公开批评用暗杀手段对付国内军阀和外人,认为这将危及国家本身,但又赞成以国家主义为教育方针。这引起陈启天质疑朱经农是否真的赞成国家主义及其教育方针。因为既然赞成国家主义的教育方针,就应该采用国家主义的两种根本教育方法,比如国家教育应由本国人自办、教育应与宗教分离。<107> 为了避免陷入国家主义派的话语体系,朱经农首先界定他所赞成的国家主义,是与民治主义不相冲突的“正当”之国家主义,简言之,“就是以国家为前提,消弭阶级制度的冲突,地方主义的仇视,协力同心,以谋国家的自强”。<108> 这种国家主义给个人自由、教育实验留有空间,准确说是一种功利性质的国家主义,即只要有利于国家强盛的其他因素,都可以存在。一方面,宗教信仰自由载在约法,可听个人自由选择。“强迫别人信教是应该反对的;强迫人家不信教,也是错的。”大学校应有讲学自由,可容忍各派宗教的学说,任学生自由选择。这就无关国家主权,更与政治侵略无关。所以,包含政治侵略的学校应立即收回,教会学校应该注册,受国家取缔,但不主张立刻收回。

另一方面,教会学校不过是私立学校之一种。只要私立学校合乎国家所定最低限度标准,应留试验之余地。教育改良进步的要件,就是承认存在差异,容许有试验的机会。作为私立学校的教会教育正可以以此试验成绩贡献于公立教育。更何况中国教育未能普及,国家财力并不充裕,也无力将教会学校收回自办,不如多一间学校,儿童就多一入学机会。至于宗教教育,它也是道德教育之一种试验。宗教之本旨,“不过劝人为善,学道爱人,并无政治侵略的意义在内,似无绝对不准存留的必要”。如果假宗教之名行政治侵略之实,则是违反宗教本旨,连信教的人也当起来反对。但教会学校并非都是如此,应加以区别对待。可见,朱经农的表述基本上是维护中华教育改进社第三届年会的决议。

陈启天显然不满意朱经农对国家主义的解读,认为他忽略了国家对外应求主权独立,国际平等而保存光大本国固有的国性。这是近代国家主义发生的原始意义。<109> 简言之,国家主义的两层含义或者两大目标,就是内求统一、外求独立。这种国家主义带有排他性的意识形态色彩,尤其置国家主权为高于一切之神圣地位。由此主导下的教育方针,视教育为一种国家职能或国家事业,也即一种政治事业,该事业被外人夺取,也就是一种政治侵略。在陈启天眼中,始终带有洋教色彩的教会学校,是一种传教机关,也是一种外国文化侵略的机关,绝无可能与本国人设立的普通私立学校等视齐观。教会学校即便不存在假宗教之名行政治侵略之实,也是假教育之名行政治侵略之实。何不急急设法收回?<110>

[插图11:陈启天肖像。图片来自https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B3%E5%95%93%E5%A4%A9#/media/File:Chen_Qitian.jpg]

在支持陈启天一方的人中,大概要属余家菊较能就事论事,少以偏概全攻击教会学校。<111> 余家菊敏锐地指出,朱经农试图将注册和收回分开,也就是赞同教会学校以私立学校身份注册立案,甚至由国家取缔,但不主张立刻收回。这种区分在余家菊看来是错误的,因为注册只不过是收回的方法之一,注册的目的是为了收回,这与教会中人利用注册求得教会学校之生路绝不相同。因为按照注册的两个条件,即非中华民国国民于中国国土内不得创立、管理学校和经营其他一切教育事业;其次,任何教育活动不得有宣传宗教之意味,显然“教会学校绝无注册之可能明矣。”<112> 教会学校只能存在于中国教育规程之外,绝不能取得法律地位。余家菊直言不讳说道,之所以现在要主张收回教会学校并实行注册,是为了矫正以往国家对教会学校之消极限制态度,打破教会学校威权,而非承认其合法地位。哪怕是私立学校,其存在的前提条件之一即不能实施宗教教育。因为宗教教育在西方一千多年的历史上造成黑暗时代,引发宗教战争,残害科学,罪恶滔滔。至于朱经农提出宗教的本旨不过“劝人为善学道爱人”,余家菊针锋相对回应道:

“不知朱君之所谓善者何善?科学之所善乎?抑宗教之所善乎?朱君之所谓道者,神道乎?抑人道乎?如谓为人道,为科学之所谓善,则有科学斯亦足矣,何必取径于宗教教育?人力为之斯亦足矣,何必假助于神?如谓为神道,为宗教之所谓善,则是善其所善,非吾所谓善,道所其道,非吾所谓道,姑不置论可也。”<113>

可见,教会学校之不能注册,其实重点不在其外国属性,而是其宗教色彩。只要这一宗教色彩存在,教会学校的教育宗旨就不可能完全遵循国家主义的教育宗旨,因此,以为达到国家规定最低课程标准仍可允许进行宗教教育,进而实行注册的法规,在余家菊看来,无异于“取其小节而忘其大体之注册法规”。

朱经农主张教会学校以私立学校的身份向政府注册,折衷国家主义和宗教教育的观点,在不久后召开的中华基督教教育会董事会年会中得到反映。该会议决基督教学校应立即向地方政府或中央政府注册立案,但须顾及基督教之特殊功用,不受注册之限制。所谓特殊功用,简言之,就是基督教学校作为辅助公立学校的私立学校,为基督徒父母的孩子,以及愿意接受基督教教育的一般教外人士,提供基督化的教育。<114> 换言之,父母拥有对孩子的教育主权,当然可以按照自己认为好的方式教育自己的子女,同时本着信仰自由的原则,人们有权自愿接受基督教及其提供的宗教教育。虽然教会学校向政府注册,按要求可以在课程设置、人事安排等方面符合相关国家标准,在宗教教育方面甚至可以加以调整,但底线是不能取消宗教教育,否则宁愿不注册。至此,基督教教育界关于注册立案的立场态度已很鲜明。

教会学校之所以必须立刻向政府注册,在程湘帆看来,主要还是为教会学校的毕业生前途计,因为只有教会学校取得合法地位,才能保证毕业生享有同等的国民待遇。其次,他们若获得与公立学校毕业生一样的政治权利,将来不但可在社会发挥积极影响力,基督教教育事业乃至教会也可因此受益而无需不平等条约来保护。<115> 由此可见,此前国家主义派提出的限制教会学校之注册办法,还是刺激了教会教育界积极采取行动向政府注册。自然,教会教育界人士根据会议精神提出的改良教会学校的办法,乃至取消不平等条约的提案,非但得不到陈余二人的理解,还被余家菊讥为教会的甜言蜜语(“甘言相饵”)<116>,因为只要教育与宗教不分立、教会学校仍然教授宗教课程举行宗教仪式,无论如何改良,都不如彻底收回让人放心。

五 国旗事件

国家主义派的宣传和与教会教育界的论战在学校中引起回响。一些接受国家主义信念的东南大学教育科学生行动起来,于5月4日致信他们在东大的老师程湘帆,请他要么辞去中华基督教教育会副总干事一职,要么离开东南大学,以免人们以为东南大学与教会学校有联系。他们不满意老师的回复,在回信中重复了国家主义派对于收回教会教育权的主张。<117> 东大学生们的担忧从侧面反映了教会学校处境之艰难。自广州圣三一学校发生学潮以来,由于校方禁止学生参加国耻纪念活动、过多重视圣经课程、未向政府立案,已引起不少教会学校学生罢课退学。特别是五卅沪案之后,因校方禁止学生参加示威活动,加之学生联合会从中鼓动,全国教会学校学潮事件激增,由沪案前的12起增加到沪案后的44起。<118>

沪案最初起源于5月15日上海日本棉纱厂一起劳资纠纷酿成日本工头杀害一名中国工人的流血事件,后来由于学生声援参与,导致5月30日英籍警察向学生群众开枪,造成13人死亡,20人受重伤的惨剧,这就是南京路枪杀事件。该事件被愤怒的中国人称为“五卅大屠杀”。在5月30日到6月3日被杀、受伤和被逮捕的83人中,18—24岁的年轻人占了75%,超过一半来自学生团体。国共两党藉此向中国民众表明,外国帝国主义才是中国真正的敌人。两党积极开展群众动员,发动包括工人、学生、商人、农民在内的全国性抗议运动,反对英日帝国主义和国内军阀。<119>

沪案发生后,余家菊号召国人起来抵制英货日货。<120> 陈启天呼吁全国上下立时与英国断绝各种关系,实行不合作运动,除抵制英货外,拒绝为英国在华所设之学校(包括教会学校)服务,不入该种学校就学。对于余陈二人而言,五卅事件是一次唤醒国民国家意识,一致对外反抗强权的绝好机会,特别是五卅运动抗议高潮中上海圣约翰大学发生的国旗事件,为二人鼓吹收回教会教育权提供了绝佳机会。<121>

[插图12:卜舫济与上海圣约翰大学校园。图片来自https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Lister_Hawks_Pott;https://en.wikipedia.org/wiki/St._John%27s_University,_Shanghai以及《中华基督教教育季刊》第1卷第2期,1925年6月]

事情起因于6月2日,圣约翰大学校长卜舫济(Francis Lister Hawks Pott,1864—1947)同意放假一周,以满足学生罢课要求,但学生须保持安定,不参加市内集会。3日,当学生在同学厅开会时,教职员注意到图书馆前面并排的两根旗杆上,中国国旗和美国国旗降了半旗,这暗示美国人同情事件当事人中中国一方。学校当局不愿卷入运动,所以特别小心将两面国旗同时降下。正在开会的学生们知晓后,拿出一面国旗,但卜舫济不允许升旗。学生们尽管表现出明显的不顺从,但还是把国旗交给卜舫济。卜舫济告诉同学厅的学生们,鉴于他们不听校令,大学部和中学部将停办。学生们则认为校长和一些教职员态度专横,非但对他们不表同情,而且对中国人不友好,故而群情激愤。事件引发强烈反应,几乎所有国文部教师宣布辞职,262名大学生(占总数58%)和290名中学生(占总数约75%)在一份声明中签名,发誓永远不回圣约翰大学。他们随后得到上海商人资助,成立光华大学,意即“光大中华”。圣约翰大学不得不提前放假,当年的毕业典礼也没有如期举行。<122>

陈启天批评教会学校多用提前放假的办法,阻止学生参加爱国运动,而圣约翰大学公然侮辱中国国旗,迫令学生离校,“尤其骇人听闻”。这恰恰暴露教会学校的教育宗旨,是在制造耶教教民和外国顺民。师生离校事件再次证明教会学校是中国的致命伤。他鼓励离校师生坚持到底,不受人调停,绝不回头向外人示弱,呼吁国人向新学校捐款资助,并建议新学校不带宗教“臭味”,不设宗教课程和仪式,不聘请宗教人士和外国人任教。<123> 余家菊批评卜舫济之行为,“实一举而完全暴露外国教育者之野心”,使国人彻底了解教会教育之用意,在奴化中国人。他反问道,学生爱国,何罪之有,为何压制?校长解散学生之集会有何难,何必侮辱中国国旗呢?这恰好证明卜氏内心不承认中国国旗之价值,不承认中国国家之独立。因此卜舫济“不仅为约翰学生之敌,实我全国国民不共戴天之仇也”。

余家菊赞同离校师生成立新大学,认为只要退学师生同心协力,加上社会爱国人士捐资助学,成立一大学必甚容易。不用担心中国无钱开办学校容纳教会学生,无钱不足忧。可忧者,在国人不知道教会教育之危险,不知收回教育权之必要。他相信圣约翰退学事件预示“今后国家主义之精神必充溢于教育界,而‘反国家’之教会教育必不能立足于教育界也”。鉴于这次退学事件于收回教育权运动之意义重大,余家菊建议新学校必须完全中国化,避免重英文轻国文的洋派习气;完全超越宗教,勿设宗教课程与仪式,不受宗教家或宗教团体之束缚。此外,新学校必须避免党化危险和外部干涉,而应以学校事托付教育专家集体治理,大家齐心协力,“务使此次退学事件得为吾国收回教育权之新纪元”。<124>

五卅运动期间教会学校的学生加入抗议行列,积极参与示威游行、罢课、抵制日货英货,赢得了社会各界支持,这反过来增加了公众对教会学校的普遍恶感,人们越发深信教会学校是帝国主义对中国实施奴化教育和文化侵略的工具。此后,收回教育权由此前教育界和知识界的鼓吹,变成一般公众的共识。在社会舆论压力下,1925年5月,浙江省教育厅下令禁止全省学校宣传宗教。<125> 北京政府教育部于11月16日发布第16号公告,明定外人捐资设立学校请求认可办法六条,其中规定学校名称应冠以私立字样,学校校长必须为中国人,若校长原为外国人,必须以中国人任副校长,学校董事会中国人应占过半数,学校不得以传布宗教为宗旨,不得以宗教科目列入必修科。<126> 与1921年4月9日教育部的训令相比,该规定虽稍显缓和,但其去外国化和非宗教的色彩则一以贯之,甚至延续到国民党夺取全国政权后于1928年2月颁布的《私立学校条例》。这说明国家主义派推动下的收回教育权运动,确实影响了政府的教育政策,产生了实质性的结果。

教会学校方面在沪案发生后更加努力证明自身“中国化”,基督教教育与国家主义、国民教育并不冲突,这一努力甚至在1927年第二阶段的非基督教运动偃旗息鼓后还在继续,反映了作为意识形态的国家主义或民族主义对教会学校构成持续压力。教会学校要么接受政府规定的办法注册立案,代价是不再坚持宗教教育宗旨,越来越世俗化,要么就拒绝向政府登记,毕业生因而失去在公共事业部门就职的机会,使得学校师生被孤立于国家教育生活之外,从此失去影响力。燕京大学的教育家们正是看到注册立案涉及到的这一实际问题,于1927年2月第一批服从登记,将所有宗教课程改为选修。然而几年之后,在党化教育的影响下,燕京大学不得不响应政府的要求对男学生组织军事训练、每周举行纪念孙中山的仪式,开设有关国民党党章的必修课程。<127> 不论教会学校的中外领导们是否乐意,到1933年,所有主要的教会大学和学院都完成了向国民政府登记。<128>

六 结语

19世纪早期,欧洲各国普遍建立起以现代学校教育为特征的国民教育体系。教育被等同于学校教育,而学校教育本身也成为国家的一项基本特征。随着公立学校逐渐取得优势地位,以及教育普及的推展,国家通过资金分配、给学校颁发许可证书并对学校进行审核、培训和认证教师等等方式,加强了对教育的控制。<129> 其结果不可避免地带来教育的世俗化和工具化。19世纪末中国在甲午一战败给日本,刺激士大夫起来变法维新,改革教育制度,此后,教育服务于国家富强成为国人上下的共识。基督教学校曾因率先在国内引入西方现代教育体系,介绍西学新知,在20世纪头十年一度成为国人建立现代学制的榜样。基督教甚至被等同于西方现代文明。基督教学校在晚清政府的消极限制下发展迅猛,在古老帝国走向现代化的途中有如耀眼晨星。

民族意识的觉醒不可避免要求国家对教育的控制。教育不再是少数人的特权,而是关乎每个人的国家事业。教育成为国民的一项权利,也是国家的一项主权,这种观念是近代中国由“家国天下”转变为民族国家的结果。非基运动刚把基督教与科学分开,树立起科学理性的大旗,紧接着又把民族国家送上神坛。以国家为至上、教育从属于国家相号召的国家主义派教育人士,从对传统文化的提倡中建立民族自信心,从现代国民教育理念中汲取思想资源,主张以国民教育培育国民意识,最终实现民族独立和国家统一。于是,教会学校因其外来性质、宗教色彩和独立于国家教育体系之外,成为国家主义派攻击的对象。在收回教育权运动中,余家菊及其同人所要求的,不但是教会学校的去外国化,更是去宗教色彩的世俗化,以让国家成为学校教育指向的最高目的。在民族主义席卷1920年代全国各地的浪潮中,收回教育权运动逐渐成为全国反帝反军阀的一部分。

政党或许利用这一运动发展其党派利益,但在余家菊看来,收回教育权不过是实现教育建国的一种手段。<130> 与蔡元培一样,他提倡教育独立于宗教和党派,可以和非宗教同盟人士站在一起,但他对国家主义的坚持,反对阶级斗争和依靠外国,追求全民革命,又把他与国共反教人士区分开来。当收回教育权由知识界的鼓吹变为实际的政治运动后,是现实政局而非理论宣传引导着运动的方向。未来国家教育宗旨的设定,不是掌握在教育专家手中,而是由夺取政权的党国来决定。但在后来党国制定的教育宗旨,特别是有关教会学校的管理条例中,依然吸收了国家主义派的教育思想。直到今天,学校教育在主张非宗教教育的同时,却又在倡导一种类宗教的无神论教育。民国时期教会学校的选择及其走向,固然有其面对外部压力和内部担忧的考虑,但最终还是取决于一开始其教育目标的设定。“中国化”和“基督化”的教育目标,追求兼顾爱国爱教,这在年轻的余家菊这样的国家主义派看来,根本就不可能,因为至上者唯有国家。反而是那些努力说明基督教教育与国家主义不矛盾的基督教教育界人士,因为本身没有多少盐味(太5:13),或许也就不会太在意立案注册后的教会学校会失去太多。

<1>余家菊,“海上日记(续)”,《学生杂志》第9卷第10号,1922年,第82页。

<2>余家菊,《回忆录》,上海中华书局,1948年,第43—44页。

<3>余家菊,“人格的动力”,分四期连载于《中华教育界》第12卷5—8期,1923年。

<4>李璜,“国民教育与国民道德”,收入余家菊、李璜,《国家主义的教育》,上海中华书局,1923年,第71页。

<5>余家菊,《回忆录》,第47页。

<6>朱有瓛主编,《中国近代学制史料》(第三辑)上册,上海:华东师范大学出版社,1990年,第106—107页。

<7>余家菊、李璜,《国家主义的教育》,上海中华书局,1923年,第1页。

<8>余家菊,“民族主义的教育”,《国家主义的教育》,第15—22页。

<9>同上,第3页。

<10>参见罗志田,“理想与现实——清季民初世界主义与民族主义的关联互动”,收入王汎森等著,《中国近代思想史的转型时代》,台北:联经出版事业股份有限公司,2007年。特别参考第三节“五四思想的两歧性”,第287—296页。

<11>经教育培养的民族意识,其目的第一步在“反抗侵略,保全国权,合汉满蒙回藏为一家,东西南北侨胞为一体”,第二步为,“东扶朝鲜,南扶印度,还我香港,收我台湾,助我南洋侨胞以建立自由邦,于是合亚细亚、澳洲各国以创立一大联邦。平时则尽力宣传东方人之平和信仰,有事则发吾海军,继以飞船,以伸正义,以便仲裁。此非大中华民族之使命么?”见余家菊,“民族主义的教育”,《国家主义的教育》,第25页。

<12>见胡适1927年2月26日在纽约外交政策协会(Foreign Policy Association)上的演讲“Forward or Backward in China”,收入周质平、韩荣芳整理,《英文著述(二)》,见《胡适全集》第36卷,合肥:安徽教育出版社,2003年,第216页。

<13>“民族主义有三个方面:最浅的是排外,其次是拥护本国固有的文化,最高又最艰难的是努力建立一个民族的国家。因为最后一步是最艰难的,所以一切民族主义运动往往最容易先走上前面的两步。”见胡适,“个人自由与社会进步——再谈五四运动”,收入《胡适全集》第22卷,第286页。

<14> Tatsuro and Sumiko Yamamoto, “The Anti-Christian Movement in China, 1922-1927”, in The Far Eastern Quarterly, Vol. 12, No. 2 (Feb., 1953), 133-147.

<15>苏云峰,《张之洞与湖北教育改革》,台北:中央研究院近代史研究所,1983年,第8页。

<16>余家菊,《回忆录》,第17页。

<17>岛田虔次,《中国近代思维的挫折》,甘万萍译,南京:江苏人民出版社,2008年,第42页。

<18>张崑将,“近代中日阳明学的发展及其形象比较”,《台湾东亚文明研究学刊》第5卷第2期,2008年12月,第35—85页。

<19>余家菊,《回忆录》,第20页。

<20>陈启天,《寄园回忆录》,台北:台湾商务印书馆,1972年,第13、15页。

<21>余家菊,《回忆录》,第30页。

<22>“余家菊年谱简编(1898—1976)”,见章开沅、余子侠主编,《余家菊与近代中国》,武汉:华中师范大学出版社,2007年,第382页。

<23>同上,第383页。

<24>《恽代英日记》,北京:中共中央党校出版社,1981年,第44、49页。

<25>同上,第363页。另参考“余家菊年谱简编(1898—1976)”,第385—386页。

<26>余家菊,《回忆录》,第32—33页。

<27>“评议部纪事”,《少年中国》第2卷第4期,1920年10月15日。

<28>杨天宏,《基督教与民国知识分子:1922年—1927年中国非基督教运动研究》,北京:人民出版社,2005年,第60—62页。

<29>余家菊,“基督教与感情生活”,《少年中国》第3卷第11期,1922年6月1日。

<30>余家菊,“中国教育的统一与独立”,《中华教育界》第12卷第8期,1923年3月。

<31>鲁珍晞(Jessie G. Lutz)依据余家菊1923年9月在《少年中国》月刊第4卷第7期发表的《教会教育问题》,以为这是余第一次提出收回教育权的口号,不确。此外,鲁氏还将该文发表的期刊和日期误记为《中华教育界》1923年10月。见Jessie G. Lutz, “Chinese Nationalism and the Anti-Christian Campaigns of the 1920s”, in Modern Asian Studies, 10, 3 (1976), note 14, 403。国内学者杨天宏、余子侠、杨思信等均认为余家菊最先明确提出收回教育权口号。见杨天宏,《基督教与民国知识分子:1922年—1927年中国非基督教运动研究》,第204页;余子侠,“综析余家菊在中国近代教育史上的贡献(节录)”,见章开沅、余子侠主编,《余家菊与近代中国》,第16—19页;杨思信、郭淑兰,《教育与国权——1920年代中国收回教育权运动研究》,北京:光明日报出版社,2010年,第3页。

<32>李璜,《学钝室回忆录》,台北:传记文学出版社,1978年,第32页。

<33>吴梓明,“十九世纪传教士创办的英华书院与马礼逊学校”,见氏著《百年树人——中国基督教教育意义重寻》,香港:基督教文艺出版社,2003年,第20—21页。

<34> Kenneth Scott Latourette, A History of Christian Missions in China (New York: The Macmillan Company, 1929), 214.

<35>杰西·格·卢茨,《中国教会大学史(1850—1950)》,曾钜生译,杭州:浙江教育出版社,1987年,第12—13页。

<36> Alice Henrietta Gregg, China and Educational Autonomy: The Changing Role of the Protestant Educational Missionary in China, 1807-1937 (New York: Syracuse University Press, 1946), 11.

<37>比如大会第二项决议建议,每年1月最后一个周四为祷告日,英美差会和中国教会在这一天为中国学校祷告。Records of the General Conference of the Protestant Missionaries of China held at Shanghai, May 7-20,1890, Ixiii.

<38>同上,Xlviii.

<39>程湘帆,“中华基督教教育会成立之经过”,《中华基督教教育季刊》第1卷第1期,1925年3月。

<40> Kwang-Ching Liu, “Early Christian Colleges in China”, in The Journal of Asian Studies, Vol. 20, No. 1 (Nov., 1960),71-78.

<41> Alice Henrietta Gregg, China and Educational Autonomy: The Changing Role of the Protestant Educational Missionary in China, 1807-1937,119.

<42>杰西·格·卢茨,《中国教会大学史(1850—1950)》,第64页。

<43>“1906年学部咨各省督抚为外人设学无庸立案文”,见朱有瓛、高时良编,《中国近代学制史料》第四辑,第26页。

<44>“1917年5月12日教育部布告第八号”、“1920年11月16日教育部布告第十一号”、“1921年4月9日教育部训令第一三八号”,见朱有瓛、高时良编,《中国近代学制史料》第四辑,第782—783页。

<45>《新教育》第5卷第4期,1922年。

<46>同上;Alice Henrietta Gregg, China and Educational Autonomy: The Changing Role of the Protestant Educational Missionary in China, 1807-1937,35;胡卫清,《普遍主义的挑战——近代中国基督教教育研究(1877—1927)》,上海人民出版社,2000年,第64页。

<47>《中国基督教教育事业》,上海商务印书馆,1922年,第378、380页。

<48>同上,第50、13页。

<49>余家菊,“教会教育问题”,《少年中国》第4卷第7期,1923年9月。

<50>同上。

<51>同上。

<52>蔡元培早在1922年3月写成的“教育独立议”一文中,主张教育事业当完全交与教育家,保持独立,“毫不受各派政党或各派教会的影响”,“教育事业不可不超然于各派教会以外”,为此又提出三项规定:“大学中不必设神学科,但于哲学科中设宗教史、比较宗教学等;各学校中,均不得有宣传教义的课程,不得举行祈祷式;以传教为业的人,不必参与教育事业”。同年4月9日,蔡元培在北京非宗教大同盟演讲大会上发表演说,再次重复以上规定,反对以宗教掺入教育。“教育独立议”、“非宗教运动——在北京非宗教大同盟讲演大会的演说词”,分别见高平叔编,《蔡元培全集》第四卷(1921—1924),北京:中华书局,1984年,第177—180页。

<53>胡适在1922年中华教育改进社济南年会上提议“凡初等学校(包括幼稚园)概不得有宗教的教育(包括理论与仪式)。”陶孟和、丁文江等人附议。理由是:“儿童当此时间受感力最强,而判断力最弱。教育家不应利用这个机会,灌输‘宇宙中有神主宰’、‘上帝创造世界’、‘鬼神是有的,并且能赏善罚恶的’等等不能证实,或未曾证实的传说;也不应利用这个机会,用祈祷、礼节、静坐、咒诵等等仪式来做传教的工具。总之,学校不是传教的地方,初等学校尤不是传教的地方,利用儿童的幼弱无知为传教的机会,是一种罪恶。”见“胡适等在中华教育改进社济南年会对于宗教教育的提议案”,《中华教育界》第14卷第8期,1925年2月。

<54>时为少中南京分会会友的陈启天曾就此书集会讨论研究,并为此写了一篇文章“何为新国家主义?”发表在《少年中国》月刊第4卷第9期(1924年1月)(改名为“新国家主义与中国前途”),加以响应,为当前中国急需采行国家主义鼓与呼,见陈启天,《寄园回忆录》,第22页。恽代英大致同意该书提倡国家主义,只是就具体的办法而言,认为着眼于经济方面的改造(社会主义大生产)而非民族性才是国家主义教育的根本立足点。要教育救国之先,须知中国如何才能得着经济独立。见恽代英,“读《国家主义的教育》”,《少年中国》第4卷第9期,1924年1月。

<55>余家菊,《回忆录》,第44页。

<56> N. Z. Zia, “The Anti-Christian Movement in China: A Bird’s-Eye View”, in The China Mission Year Book 1925, 54.

<57> Sanford C. C. Chen, “General Development of Education in China”, in The China Mission Year Book 1925, 268-269.

<58>余家菊,《回忆录》,第44页。

<59>陈启天,“国家主义的教育要义”,《中华教育界》第15卷第1期,1925年7月。

<60> Ka-che Yip, Religion, Nationalism and Chinese Students: The Anti-Christian Movement of 1922-1927 (Western Washington University, 1980), 30.

<61>尼铎,“长江联合舰队与海军示威”,《中国青年》第1卷第1期,1923年10月20日。

<62> Harley Farnsworth MacNair, “Present Political Tendencies in China”, in The China Mission Year Book 1923, 9.

<63>《五四时期期刊介绍》(第二集)上册,北京三联书店,1959年,第260—261页。

<64>中央档案馆编,《中共中央文件选集》第一册(一九二一——一九二五),北京:中共中央党校出版社,1989年,第153、141—142页。

<65>李剑农,《中国近百年政治史》,北京:商务印书馆,2011年,第593—594、596—597页。

<66>同上,第572页。

<67>九条纲领中除第五条外,几乎带有国家主义思潮的色彩。“少年中国学会苏州大会宣言”,《少年中国》第4卷第8期,1923年12月。

<68>“中国青年党建党宣言”(1923年12月2日),见中国第二历史档案馆编,《中国青年党》,北京:档案出版社,1988年,第3—4页。

<69>比如国共两党将其合作进行的革命称为“国民革命”,口号是“打倒军阀、打倒帝国主义”,但中共话语中的“国民革命”实质是“阶级革命”,最终目的是实现无产阶级专政和共产主义。孙中山并不同意在中国实行俄国式的社会主义,而是志在建立一个独立的主权国家和在政治、经济上比西方更平等的改良社会。青年党虽主张“内除国贼、外抗强权”,但反对阶级斗争,批评国共两党联合军阀和苏俄进行的革命是假革命。该派提出以“全民革命”为手段,内不妥协、外不亲善,力争国家独立与自由,建立“全民福利”之国家。参见王奇生,《革命与反革命:社会文化视野下的民国政治》,北京:社会科学文献出版社,2010年。

<70>余英时,“中国近代思想史上的激进与保守”,收入氏著《现代儒学的回顾与展望》,北京三联书店,2004年,第22页。

<71>屈维它(瞿秋白),“帝国主义侵略中国之各种方式”,《前锋》第1期,1923年7月1日。

<72>独秀,“投降条件下之中国教育权”,《向导周报》第63期,1924年4月30日。

<73>其实要到1925年夏秋之际,余家菊才有条件地加入青年党。见余家菊,《回忆录》,第50页。

<74>鲁珍晞,“一九二四至一九二八年教育权运动中的学生与政党”,收入中华民国建国史讨论集编辑委员会编,《中华民国建国史讨论集(第三册)——北伐统一与训政建设史》,台北,1981年版,第316—350页。

<75>“广州‘圣三一’学生宣言”,《向导周报》第62期,1924年4月23日。

<76>学生运动与学潮之区别,参见吕芳上,《从学生运动到运动学生(民国八年至十八年)》,台北:中央研究院近代史研究所,1994年,第1页。

<77>梁福文,“记大革命时期广州圣三一学校的反帝学潮”,《广州文史资料》第16辑,1965年,第169—179页。

<78>杰西·格·卢茨,《中国教会大学史(1850—1950)》,第224—225页。

<79>吴小龙,《少年中国学会研究》,上海三联书店,2006年,第213页。

<80>余家菊、陈启天等,“请求力谋收回教育权案”,《中华教育界》第14卷第1期,1924年7月。

<81>即由孙恩元提议之“无中华民国国籍者不得在中华民国领土内对于中华民国人民施行国民教育案”、吴士崇提议之“请取缔外人在中国设立学校案”。三案原文均见《中华教育界》第14卷第1期,1924年7月。

<82>讨论情形,参见“中华教育改进社第三届年会纪略”,《中华教育界》第14卷第1期,1924年7月。

<83>“国内教育新闻”,《中华教育界》第14卷第5期,1924年11月。

<84>“全国省教育会联合会议决案”,见张钦士选辑,《国内近十年来之宗教思潮》,1927年,第339—342页。

<85>中央教育科学研究所编,《中国现代教育大事记(1919—1949)》,北京:教育科学出版社,1988年,第87—89页。

<86>余家菊,“收回教育权问题答辩”,《中华教育界》第14卷8期,1925年2月。

<87>“第十届全国教联会关于收回教育权之议决案”,《中华教育界》第14卷第8期,1925年2月。

<88>舜生,“收回教育权应注意的一点”,《醒狮周报》,1924年10月25日。

<89>余家菊,“收回教育权问题答辩”,《中华教育界》第14卷8期,1925年2月。

<90>陈启天,“我们主张收回教育权的理由与办法”,《中华教育界》第14卷8期,1925年2月。

<91>比如余家菊认为西方人好争斗,划地自固,其社会理想在外在公平,以警察法律治之,故必为法治国,相反,中国人好礼让,感情互通,社会基础建立于内在之“和”,以德行互相感化,故必为礼治之国;中国人重自反,躬自厚而薄责于人,义和团乃西方压迫结果,国人提之不安,乃民族自我反省之天性,欧战各国互相指责推诿责任,乃喜责人之天性(孟子论人均有四端之心之“无辞让之心非人也”,则西人非人也,因其无辞让之心);中国人重理,可谓王道的国民,西方人重力,则为霸道的国民。总之,中国民族有伟大而咸宏之性质,此外还包括勤奋、忍耐、艰苦等诸美德久为全世界所公认。显然余对中外民族性的认识相当简单片面。

<92>“基督教高等教育会议决之要案”,《教育杂志》第16卷第12 期,1924年。

<93>于化龙,“本会前总干事故程湘帆先生略历”,《中华基督教教育季刊》第5卷第2期,1929年。

<94>湘帆,“编辑小言:本会之前途”,《中华基督教教育季刊》第3卷第1期,1927年3月。

<95>这一点不难发现。《中华基督教教育季刊》创刊号刊登的文章,除了“本刊宣言”提到赞同儿童一律接受“一种限度的教育”即国民教育外,如“基督教义是违反国家主义的吗?”、“今日中国需要之国家主义”、“国家教育与基督教”、“基督教教育和政府教育”等文,皆直接标示讨论国家主义教育思想的旨趣。见《中华基督教教育季刊》第1卷第1期,1925年3月。

<96>比如沪江大学国文系主任朱经农、燕京大学文理科主任洪煨莲(1893—1980)、东吴大学文理科主任赵紫宸(1888—1979)、青年协会教育部主任刘湛恩(1896—1938)、华中大学文理科主任韦卓民(1888—1976)、上海圣约翰大学国文系主任孟宪承(1894—1967)等等。

<97>乔治·马斯登,《认识美国基要派与福音派》,宋继杰译,北京:中央编译出版社,2004年,第24—27、45—49页。

<98> Daniel H. Bays, A New History of Christianity in China (Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2012), 106.

<99>“本刊宣言”,《中华基督教教育季刊》第1卷第1期,1925年3月。

<100>刘廷芳,“我对于基督教在中国教育事业的信条”,《中华基督教教育季刊》第1卷第1期,1925年3月。

<101>胡适,“今日教会教育的难关”,《中华基督教教育季刊》第1卷第1期,1925年3月。

<102>张仕章,“收回教育权运动的研究”,《青年进步》第92册,1926年。

<103>叶仁昌,《五四以后的反对基督教运动》,台北:久大文化股份有限公司,1992年,第147—149页。

<104>陈启天,“中国教育的致命伤与急救法”,《醒狮周报》1924年12月13日。

<105>余家菊,“教会教育问题”,《少年中国》第4卷第7期,1923年9月。

<106>教会学校方面最实际的考虑是,学校大部分经费均由外国信徒捐赠,若不教授圣经课程,就会动摇该经费来源。但若规定一律教授圣经课程,则侵犯了非基督徒学生的信仰自由。此为教会学校面临的两难。见“基督教教育界运动与重要文件”,《中华基督教教育季刊》第1卷第1期,1925年3月。

<107>陈启天,“请问赞成国家主义的朱经农君”,《醒狮周报》1925年2月28日。

<108>朱经农,“为国家主义的教育问题答复陈启天君”,《中华教育界》第14卷第11期,1925年5月。

<109>陈启天,“与朱经农君论国家主义的教育问题”,《醒狮周报》1925年3月14日。

<110>同上。

<111>以偏概全攻击教会学校在华办学成绩,来反驳朱经农的例子,见吴良珷,“为收回教育权问题敬和朱经农先生讨论”、潘德培,“问朱经农先生”,均见《醒狮周报》1925年3月28日。

<112>余家菊,“论教会学校之收回与注册——并质朱经农君”,《醒狮周报》,1925年4月4日。

<113>同上。

<114>“中华基督教教育会董事会年会议决案”,《中华基督教教育季刊》第1卷第3期,1925年10月;“中华基督教教育界宣言”,《中华基督教教育季刊》第1卷第2期,1925年6月。

<115>“中华基督教教育会董事会年会议决案”,《中华基督教教育季刊》第1卷第3期,1925年10月。

<116>陈启天,“与刘湛恩君论教会学校之改良与收回”,《醒狮周报》1925年4月18日;余家菊,“基督教会之甘言”,《醒狮周报》1925年4月11日。

<117>古楳等,“东大教育科学生请程湘帆君辞中华基督教教育会副总干事书”,《醒狮周报》1925年5月30日。

<118>五卅事件前后国内教会学校爆发的风潮状况,参见舒新城,《收回教育权运动》,上海中华书局,1927年,第81—86页。

<119> Hung-Ting Ku, “Urban Mass Movement: The May Thirtieth Movement in Shanghai”, in Modern Asian Studies, 13, 2 (1979), 197-216.

<120>余家菊,“论英人之性格及抵抗英人之方”,《醒狮周报》1925年6月6日。

<121>陈启天,“反抗强权的救急方法与根本方法”,《醒狮周报》1925年6月6日;陈启天,“评约翰大学退学风潮”,《醒狮周报》1925年6月13日。

<122>赉玛丽,《圣约翰大学》,王东波译,珠海出版社,2005年,第104—105页;叶文心,《民国时期大学校园文化(1919—1937)》,冯夏根等译,北京:中国人民大学出版社,2012年,第53页。有关圣约翰大学国旗事件的学生版本,没有提及图书馆旗杆上中国国旗和美国国旗同时下半旗,并称当学生们拿出另一面国旗时,卜舫济“突然出来,将国旗当众劫去”,学生因此以为校长侮辱国旗。见“约翰大学暨附属中学全体学生声明脱离学校关系纪事”,《醒狮周报》1925年6月13日。可见,当时国旗事件的实际情形,双方各执一词,难有定论,但可以确定的是,象征民族主义的国旗是双方公开冲突的导火索,表明校方与学生在民族忠诚问题上出现紧张对立。

<123>陈启天,“评约翰大学退学风潮”,《醒狮周报》1925年6月13日。

<124>余家菊,“约翰大学退学事件感言”,《醒狮周报》1925年6月13日。

<125>“1925年浙江省教育厅禁止学校宣传宗教令”,见朱有瓛、高时良编,《中国近代学制史料》第四辑,第784页。

<126>“1925年11月16日教育部布告第十六号”,见朱有瓛、高时良编,《中国近代学制史料》第四辑,第784页。

<127>费正清、费维恺编,《剑桥中华民国史(1912—1949)》(下卷),刘敬坤等译,北京:中国社会科学出版社,1994年,第385页;菲利普·韦斯特,《燕京大学与中西关系》,程龙译,北京师范大学出版社,2019年,第159页。

<128>费正清、费维恺编,《剑桥中华民国史(1912—1949)》(下卷),第385页。

<129>安迪·格林,《教育与国家形成:英、法、美教育体系起源之比较》,王春华等译,北京:教育科学出版社,2004年,第7—8页。

<130>余家菊,“国家主义下之教育行政”,《中华教育界》第15卷第1期,1925年7月。

此文首发于《世代》第12期(2020年秋冬合刊号)。

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(世代Kosmos)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第12期的主题是“基督教教育”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(世代Kosmos);网站(www.kosmoschina.org)

发表回复