[题图:广州十三行全景(1805—1810)]

一、引言:一个卑微的开始

1807年9月6日晚八时,经过114天的海上航行,25岁的伦敦会青年宣教士马礼逊(Robert Morrison,1782—1834)终于抵达此行的目的地广州。船还未在十三行码头靠岸,眼前的景象已令他颇受冲击:“(岸边)货船装卸的喧闹声,河中数百只穿梭往来的小舟中数以千计中国人的大喊大叫声,尤为刺耳······这真是我度过的最不舒服的一个安息日。大约八点,当我(乘坐的船)驶过这些小船时,我看见许多点燃的小木片像火柴那样在他们的船头闪闪发光,向船主们假想中的神明致敬。我自言自语道:‘噢,这些无知、精明又令人印象深刻的中国人,我能为他们做些什么呢?’”<1> 初来乍到的马礼逊想要立刻投入宣教工作的心情颇为急切,但当务之急是要先在广州商馆站稳脚跟,寻找学习中文的机会。

自1757年(乾隆二十二年)起到1842年中英鸦片战争五口通商,清廷在85年间对西方国家实行广州一口通商政策,交易在广州西关城外珠江沿岸的十三行地区进行。<2> 此地离珠江不到百米,东西宽约300米,来华外人唯一合法居住和开展商业活动的各国商馆就建立其间。每座商馆由许多间房屋组成,各馆间由一块狭窄空地或院落隔开,依次由南向北排开,其间有中国人开办的商行和鳞次栉比的商铺。<3> 马礼逊先租住美国人承租的旧法国商馆,在焦急等待居留问题如何解决的最初两个月,他抓住一切机会观察并记录下周遭中国人的宗教信仰活动,以为将来向中国人传福音作预备。然而,身处弹丸之地且处处受限的广州商馆,这样的机会终究有限。<4> 在清廷厉行禁教和严苛的广州贸易体制之下,即便后来马礼逊担任东印度公司译员得以立足广州和澳门,甚至在来华近十年之后以“在澳贸易夷商”代表、赴京特使阿美士德勋爵(Lord Amherst,1773—1857)中文秘书兼翻译的身份,第一次进入中国内地亲身体验庙堂的朝贡体系和江湖的宗教世界,他也只能以某种差别意识和外部视角加以泛泛的观察和评论。<5> 想要公开身份为中国人的灵性世界做点什么,既危险,又不切实际。马礼逊在大部分时间所能做的,就是遵从伦敦会董事会的指示:学习中文,编纂一部英中字典,把圣经翻译成中文。<6>

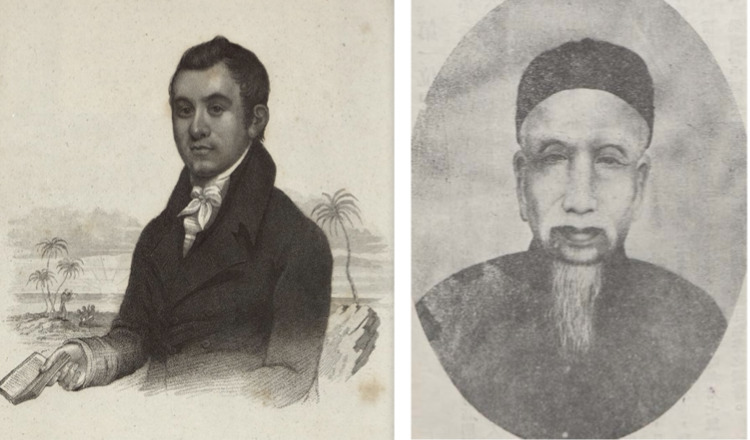

[插图1:马礼逊肖像(1825年)]

即便如此,马礼逊依然比晚他6年来华的同工米怜(William Milne,1785—1822)幸运得多。米怜于1813年7月6日抵达澳门的第三天,就遭到葡澳总督驱逐离境,英国东印度公司也拒绝雇佣一名传教士为翻译。米怜最后不得不接受马礼逊的建议,转往南洋华人侨居地寻找宣教机会,最终在马六甲建立布道站,在其中设立印刷所出版中文圣经译本和宗教书刊,并开办神学院培养华人牧师。<7> 遵照伦敦会三步走的宣教模式,即掌握当地语言、翻译圣经及创作字典和宗教书刊、为培养本土归信者开办神学院,马礼逊和米怜带出了新教历史上第一代中国基督徒和传道人。<8> 他们在从传教士的雇工、学生、帮手成长为成熟的基督徒后,效法他们的传教士老师用中文创作宗教小册子并秘密向周遭的乡民散发。此举可能会遭致杀身之祸<9>,但比起外国传教士,第一代中国基督徒可以自由进入中国内地,也较容易取得本地人的信任,更重要的是懂得如何寻找福音与本地文化的接触点,并且在向同胞传福音的同时也传播现代观念。直到1839年,这个群体的总人数不足百人,其中很多人要么受雇于布道站,要么是基督教学校中的学生,大部分来自与外国人有商业接触的阶层,几无社会精英,这确实是新教福音在华一个卑微的开始。<10> 这些人中最有名的一个就是梁发(1789—1855)。

二、米怜和梁发

严格说来,梁发的属灵之父不是马礼逊而是米怜。虽然梁发有可能在认识米怜之前因给马礼逊印刷中文圣经而有机会接触福音,但梁发自己曾说过在跟随米怜来到马六甲之前并不认识上帝。<11> 梁发1789年生于广州附近的高明县古劳村,自幼家贫,11岁才得以入读乡塾接受短期的儒家启蒙教育,习诵四书五经,三年后被迫离家到省城广州谋生,先学制笔,后改行刻印,因出色的刻印手艺受雇为印刷工,随米怜前往马六甲,从而开启了他的信仰追寻之旅。背井离乡对他来说是一次弃恶从善的机会。梁发决心从此与那些一起酗酒赌博的朋友断绝关系,重新做个好人。<12> 刚到马六甲的头一年,梁发对基督教并无好感,只是碍于雇工身份不得不参加米怜在布道站的讲道敬拜,但“心中极甚恶恨,不欢喜听之”,常与朋友谈论此种劝人不拜神佛菩萨之像的道理,必定是邪教异端,“只怕那些神佛不久就要打死你这样之人”。<13> 然而,客居他乡的孤独感和自我内省产生的道德挫败感,并没有在民间信仰的焚香膜拜中得到缓解,相反,梁发发现心中的恶念邪思依然如故,即便后来转向佛家尝试靠念经静坐来寻求赦罪之道,一连念了十数夜,却发现自己仍然“每天想恶念,讲恶话,做邪恶之事”。<14> 梁发相信只是念经而不做善事,不行善功罪就不能得赦,于是转向基督教,逐渐被米怜宣讲的基督教代赎赦罪之路,以及基督教对认信者道德更新的要求和允诺所吸引。

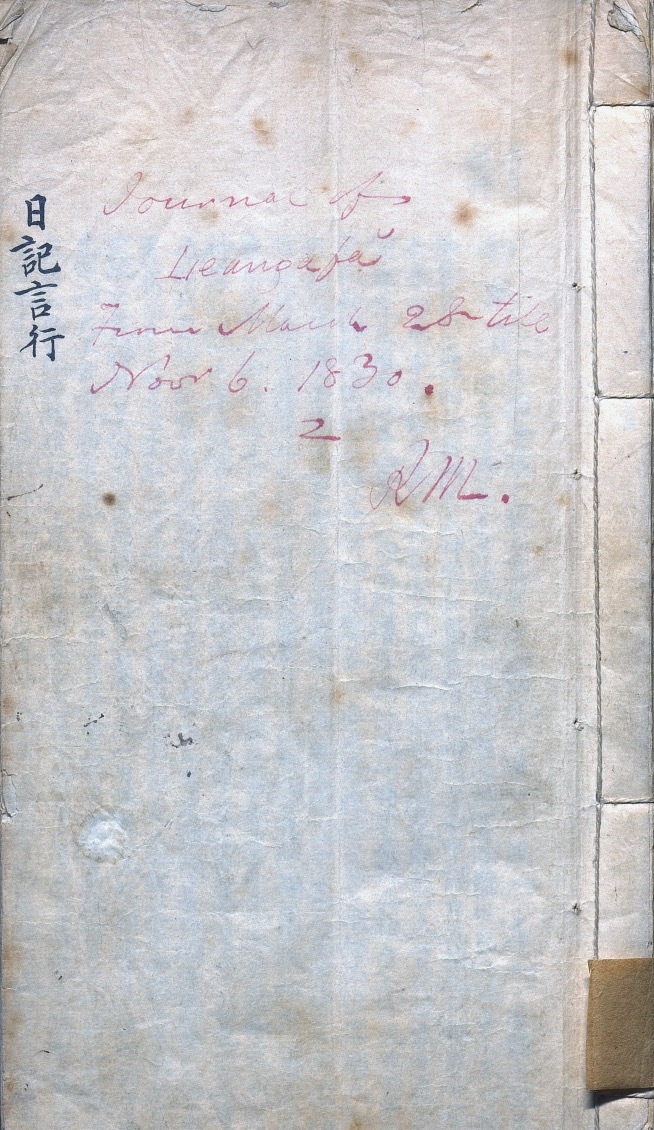

[插图2:米怜(左)和梁发(右)]

米怜比梁发大4岁,同样出身贫困家庭,从小没有受过完整教育,12岁之前是个“随时满口粗话,到处惹事生非的少年”,在成为传教士之前靠给人牧羊和帮工维持生计。米怜在16岁时经历信仰转变,认识到自身的败坏和将来审判的可怕,深陷忧愁绝望,最后在基督里找到得救的盼望,不久便立志做一名传教士。<15> 来华传教之前,米怜定志远离政治,以免自己从事的宣教事业受损,在向当地人传福音之时,要“像先知做的那样,使用比喻或比方(similitudes)把真理降到他们所能理解的程度”,将福音信息的重点放在基要教义,攸关灵魂得救的信心和行为,而不是复杂和有争议性的内容。<16>

如果说马礼逊把主要精力放在翻译圣经和写作教义书籍,米怜则是第一个用19世纪中国人的语言和文化习语写作小册子,来阐述福音派神学的传教士。他在担任英华书院期间努力整合东西方文明,更深知文化对个人灵魂的冲击,批评当地文化中撒谎、商业欺诈、吸食鸦片、赌博对家庭和社区的伤害,同时也通过著述来积极寻找福音与文化的接触点。<17> 这方面的代表作是1819年出版的《张远两友相论》,被誉为“整个19世纪最著名的基督教小册子”。 <18> 这本小册子用浅文理的语言,以对话体的活泼形式,经与中国传统文化对比,从而呈现19世纪早期主流基督新教的基本教义,诸如敬拜独一神、人要悔改归正、单单信靠耶稣的救赎恩典赦罪得救、末日审判以及死人复活等等。米怜避免强调基督信仰与中国传统思想文化的冲突,而是以一种温和乃至同情的态度指出儒家圣人理想的不足、佛教轮回之说的谬误。其中没有文化优越感的痕迹,反而在处理攸关救赎的恩典和行为,末日审判的赏善罚恶方面,似乎对应了中国人重视善行和积德的本土宗教救赎观念。<19> 这种写作形式和论述方式大大减少了这本福音册子在本地读者眼中的外来性,使其在后世经久不衰,但它内含的道德要求和某种程度上的律法主义,也给梁发的神学思想打上了烙印。

米怜最初对梁发的印象不佳,“性格沉稳,有节俭习惯。性情不像其他许多中国人那样合群和令人愉快。从前严厉而固执,有时令人生厌”,但追求信仰后改变很大。<20> 经过多次谈话、教导和祷告之后,1816年11月2日礼拜日午时(正午十二点),米怜在布道站一间屋子里秘密为梁发施洗。梁发坚持要在“日影不偏不斜”的午时受洗,尽管米怜怀疑这可能源自中国人对于“时辰”的迷信,但意识到对于初信者来说这类迷信观念短期不会消除,米怜还是做了让步,并未推迟洗礼,只是告诉梁发今后除了守安息日以外,要看日日一样。<21> 梁发在受洗之后取名“学善者”,自勉从今以后,专心改恶学善,不敢做恶事,十分谨慎自己的言行。<22> 米怜寄希望于梁发带领更多中国人信主,因此在他受洗后刻意栽培。他们一周会见一次面读经、交谈,一起祷告。学生梁发会趁机向先生米怜请教自己读经时遇到的难解经文,米怜都会用心解答,坚信在基督徒成长过程中,熟悉上帝之道最为重要。<23> 梁发的神学进步很快,受洗后不到两年所写的两篇短文(《论神主之爱怜世人》、《悔罪论》)就被米怜发表在由其主编的《察世俗每月统计传》上。<24> 或许是受此激励,梁发在1819年从马六甲返回家乡后接着写出《救世录撮要略解》一书,在经马礼逊修订后于广州刻印200本,计划回乡散发给乡民,不料被告发身陷囹圄,虽得马礼逊力保获释,但书及刻板被毁,自己也挨了三十大板,“打得我两腿流血,痛苦难堪”,又被衙役勒索银子七十余元。然而梁发却把这次为福音受苦的经历,理解为上帝因他的罪恶所加的刑罚,令其悔改。他从中学到的功课是今后更加小心守诫命,时刻谨慎修德,劝教世人。<25>

出狱后的梁发不久返回马六甲,一方面继续跟随米怜学道,入读英华书院接受神学教育,另一方面主要的工作仍是刻印已经由马礼逊和米怜翻译完成的中文圣经。这部中文圣经于米怜去世后的第二年(1823年)印刷面世,也在同一年,马礼逊差遣梁发为传道人(evangelist)回家乡传道,实现了米怜生前希望梁发能经马礼逊按立,成为中国籍传道人的遗愿。<26> 梁发在神学和写作方面的进步得到马礼逊的称赞<27>,但他回到广东之后跟随马礼逊继续研究圣经和神学的希望,因马礼逊回国休假而落空。不过这到给了梁发机会完成从外国传教士的学生到本土传道人的身份转型。等马礼逊1826年从英国回到广州时,梁发已经成长为成熟的本土传道人,可以用自己的方式向同胞传道并独立写作圣经注释。<28> 1827年,马礼逊正式按立梁发为传教士。<29>

同年,梁发在写给伦敦会的一封信中,感谢西教士及其母国会众在对华宣教上的付出与奉献,勉励他们发扬仁爱之心,继续资助宣教事业。整封信洋溢着基督肢体内推心置腹的坦诚和齐心合作的友爱之情,丝毫不见所谓“文化侵略”中所说的压迫和主从关系。<30> 梁发还在信中分析了拦阻中国人接受福音的内外因素,也即“教门多端,繁华之地,人心傲倨”、爱偶像的习俗根深蒂固,不易改变,加上人们听信有关天主教的淫人妻女、挖死者眼睛的谣言,对福音真理避而远之。梁发明白欲速而不达的道理,决心自己先学明真道,笔之于书,恒守遵行,“令人观看触目,或者可以感动人心”,求圣灵变化人心引人归信。<31> 梁发的分析没有提到来自官府的禁阻,马礼逊和伦敦会当然也不会不知道中国人信教将会面临来自官府的酷刑,避而不提恰恰表明在梁发看来,真正拦阻人归信福音的不是官府的逼迫,而是人心的骄傲和愚顽。相应地,梁发的传教策略在很大程度上继承了其师友马礼逊和米怜的策略:文字布道和个人见证。

1830年2月26日,美部会派遣的传教士裨治文(Elijah Coleman Bridgman,1801—1861)和雅禆理(David Abeel,1804—1846)抵达广州,受到马礼逊欢迎。3月25日,两人被马礼逊引荐与梁发见面,裨治文对梁发的祷告印象深刻,认为梁身上带有耶稣的形象。<32> 对于梁发来说,两位远方的弟兄不辞辛劳远渡重洋来向自己的同胞传福音,激励作为本土传教士的他更加渴望外出分发圣书传道了。<33>

三、《日记言行》

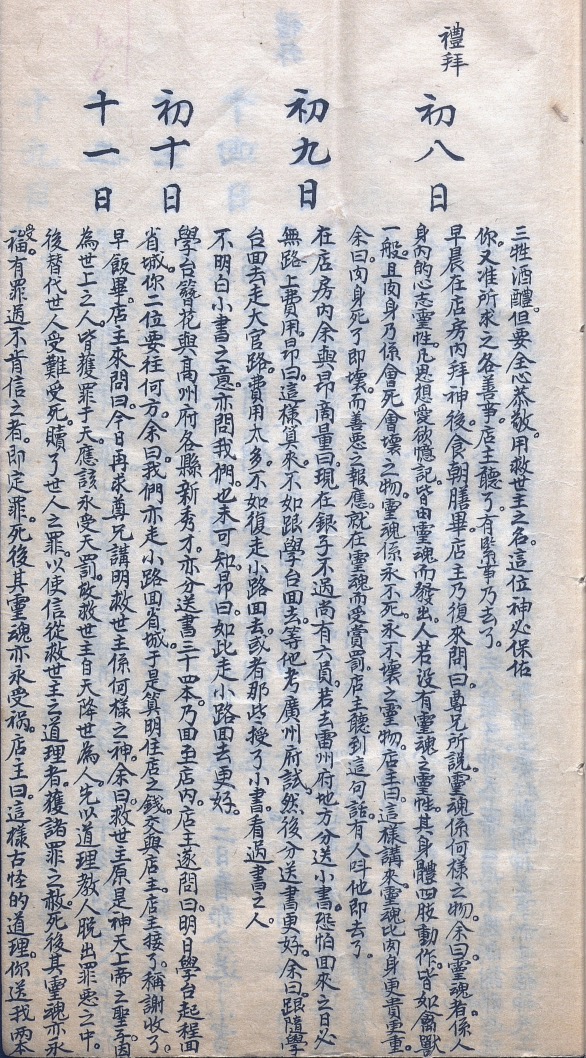

梁发将接下来的这次外出布道经历记录在一份题为《日记言行》的手稿中。这份手稿现藏于伦敦大学亚非学院图书馆特藏室。<34> 除去封面、封底和扉页,《日记言行》共60页,封面左侧上方以竖排黑色字体印有“日記言行”字样,正上方附有红色英文标题Journal of Leung a fa及记录日期From March 28 till Nov 6 1830,附属签名RM应指马礼逊(Robert Morrison)。日记以毛笔楷体书写,字迹工整,仅有少数几处做过修改,可能是至今所见梁发唯一手写的最具个人色彩的文本。内文有几处记载有“写日记言行”的条目<35>,表明这部日记并非通常意义上的个人日记,而是梁发向伦敦会汇报工作业绩的日志(journal)。<36> 事实上,马礼逊曾要求梁发和他的助手屈昂撰写工作日志,并将梁发的这部《日记言行》翻译为英文。<37> 日记片段据称曾被裨治文译为英文并发表在他主编的《中国丛报》(The Chinese Repository)创刊号上<38>,无疑提高了梁发在西方传教圈的知名度。

[插图3:伦敦大学亚非学院图书馆所藏《日记言行》封面]

这部日记记录的时间横跨将近八个月(1830年3月28日[道光十年三月初五]至11月6日[道光十年九月二十一日]),中间并无中断。从形式上看,整部日记给人最直观的印象是中(阴历)西(礼拜)历法合用,特别是在基督教的安息日当天在阴历上方标注“礼拜”字样,而在整个19世纪的中华帝国境内,只有外国人和基督徒才会用一周七天的日历来安排自己的日常生活,直到20世纪初这套现代历法才经现代学校传播开来。<39> 梁发此举正表明其作为基督徒新的身份认同。

由于日记写作时间为梁发最主要作品发表时间(1828—1832年)<40>的前后,可资文本诠释时参照之用,且记载了梁发如何沿途分发圣书、主日讲道、与人谈道及当地人听道后的回应,包括梁发的日常家庭生活,这不但为人们了解梁发本人的神学思想和信仰实践提供了难得的一手资料,今人也可从中得窥第一代中国基督徒的信仰生活,以及本土受众对福音的回应,故其史料价值和研究价值历来为人们所重视。<41>

(一)世俗功利的信仰观

《日记言行》一开头记载了梁发在省城广州租住的馆舍讲解十诫后,与听众之一的陈某有三次对话。陈某是做“刻字生意”的底层手艺人,他担心如果遵守第二诫不拜神佛菩萨,第四诫守安息日,会遭到家人反对,邻里耻笑,也影响生计。<42> 梁发劝陈某要惧怕神天上帝的审判过于人的嘲笑,自己先要弃绝偶像,再教训妻子家人遵守,爱神甚于爱家属,不要看重肉身之事,轻忽灵魂生命。而守第四诫恰恰是为了“善养灵魂之生命”,只要诚心遵守,神天上帝自然会供应。即便是在安息日做工,只要心存恭敬神之念也能遵守诫命。陈某仍觉甚难,并在第三天向梁发再次表达对于接受福音会影响自己“刻字生意”的担忧。梁发则鼓励其要对神天上帝的供应有信心。陈某的担忧无关信心大小,而是出于一种世俗理性的算计:“难道敬信了之后,就日日发财,家中人人都无灾难疾病之事么?”<43>

梁发批评了这种看待信仰的世俗功利态度,向陈某解释,信神天上帝的动机是出于自知有罪且希求赦罪,是为了救自己的灵魂脱离永远的灾祸,反之,不知己罪,不信灵魂贵重,独想发财,恋慕世界,则是自害灵魂。陈某对梁发的解释不以为然,也对自己的道德光景颇为满意:“以我所想自己的行为,十分大过是没有,小过系有的。若论小过,谁人没有?”<44> 梁发纠正陈某对罪的理解不要仅限于罪行之大小,而是每个人都有“原身连累之罪”,若不以获罪于神天上帝为标尺来衡量己罪,罪人并不会真正知罪。在权衡了信主的得失利弊之后,陈某放不下世上的好处,对上帝的供应没有信心,对罪不以为意,就不再问而离开了。梁发评价陈某“满腹贪财之心,好色之人,不是信奉真道之友”。<45>

这三次谈话虽说没有达到梁发心中预期的效果,却在一定程度上反映出当时底层中国民众对待福音的普遍心理,即将接受外来宗教与物质奖励挂钩,一旦发现接受信仰不但没能给他们带来现实好处,反而多有不便,最初对福音的好感就消失了。无怪乎米怜在给梁发施洗前,要特别提问做基督徒是不是期望获得世上好处,在得到否定回答后才给梁发施洗。<46> 另一方面,梁发并没有附和陈某对待信仰的世俗理性态度,而是坚持讲明独敬信神天上帝,弃绝偶像、守安息日、知罪和灵魂宝贵,以及信救主代赎等基本教义,这些基本教义在梁发接下来的旅行布道中一再被提及。

(二)神天上帝与神佛偶像

就在与陈某第一次谈话的第二天,梁发到马礼逊家中商量旅行布道事宜,拟定由梁发及其助手屈昂往各处分送“圣书”(即宗教小册子)传福音,马礼逊借给六十元银子,嘱其“见机而行”。<47> 这笔钱主要用于印刷宗教书刊和旅行路费。在开始旅行之前,梁发回家休整,做些预备,在居家49天中完成宗教小册子的写作并刊刻印出,计有《真道寻源》<48>、《灵魂篇》<49>、《异端论》<50>,此外还多次记录“印书接书”、“钉书裁切书”,其中还钉好《真道引解》五百本包了放在箱内。<51> 灵性预备方面,梁发则是借着读经再次立定心志出门传教,以尽传教士的本分。<52> 这段时期,梁发除了忙于写作和印书,主要是读圣经,看书写字,还有一次与众人论官府求雨的经历。

梁发向众人解释,大旱之灾是因为世人得罪神天上帝,官府不向真神而向泥塑木雕神佛之像求雨,亦是徒劳,所谓开光点睛,神佛即在雕像之内不过是自欺欺人,不知有一位管理天地万物,降祸降福于世人的神。这种自欺与无知导致了人拜偶像。这个观点成功吸引众人询问这是怎样的一位神。梁发回答说,这位神是从无造出高天厚地,生育万物,管理万有的全能者,“这位神,或称神天上帝,或称天公,或称真活神,都由得各处人的称呼,所有什么神佛,皆系这位神造化的”<53>,所以拜求神佛不但不得福还会遭悖逆之祸。梁发在此对神的名称之解释,效法米怜而没有像后来来华传教士那样纠缠译名的准确译法<54>,明显是作了处境化的处理,且别具创意地说是这位神或“天公”造化出神佛偶像。姑且不论此说明显有违圣经教训,其重点在于表达基督宗教的神比民间信仰的神佛更有能力。

最后,梁发也以米怜惯用比喻的方式,以一个比喻结束了他的回应:原本求财主借钱,却不是乞求财主而是财主手下的奴仆,不但借不到钱,还会遭财主罚其轻慢之罪。世人向神佛求雨而不向神天上帝求雨,正是犯了如此之罪,以为求福实则获罪。求福得祸说是梁发反对偶像崇拜的主要论点,这在后来旅行布道期间与车夫蔡亚四论打醮酬神一事还会提及。<55> 可以说,敬拜独一神,拒绝拜偶像,是梁发神学思想的主要特征之一,也是他批评民间儒释道各样宗教仪式和士农工商各阶层宗教习俗的出发点。<56>

(三)旅行布道

梁发这趟旅行布道的行程事先并未确定,而是从家出发到达广州后临时决定往西南方向,经肇庆府的恩平县抵达高州府,跟随学台举行考试的行程安排向高州府各县考生分派圣书,然后再折回广州继续向考生分书。分书的主要对象是各县前来赶考的考生(文童),用意自然是希望能影响士子,并借其将福音带往各处;其次也包括沿途接触到的店主、店客、路人、本地人、车夫、渡船乘客,其中有名有姓者如高州府城店主陈老三、车夫蔡亚四、广州林家馆林某、还有听众李新、张广等,多为底层民众。此行在外将近三个月,共计分书1423本,途中赶印各样小书每样200本<57>,所提到的书名有《道之本原》、米怜的《两友相论》、《真道引解》。庆幸的是,整个分书过程未受官府干预,却也不见记载各县考生与梁发屈昂有何交流。至于此类分书活动的果效,曾影响洪秀全(1814—1864)掀起太平天国革命则是后话。但从洪秀全在考场外得到《劝世良言》十年后才真正留意此书来看,当时的考场士子很可能只是把梁发赠送的“小书”当作民间流行的浅陋善书而未加重视。<58> 而梁发本人在回应所赠之书的来源时,确实也说过这些书是“劝人学好的”。<59> 至于从恩平县到高州府城一路上当地人对收到圣书的回应,基本上是漠不关心,“独见人务赌博,不见有人动问一声。回至店中,连店主亦独恋赌博而已,不问半声”,有些店主不问分书之意,“独慕与妓妇赌博”。<60> 然而仍有个别店主对这些赠书的内容感兴趣,陈老三和林某就是其中两位。梁发在《日记言行》中花了相当多的篇幅特别记载了与他们的对话。

1、“古怪的道理”

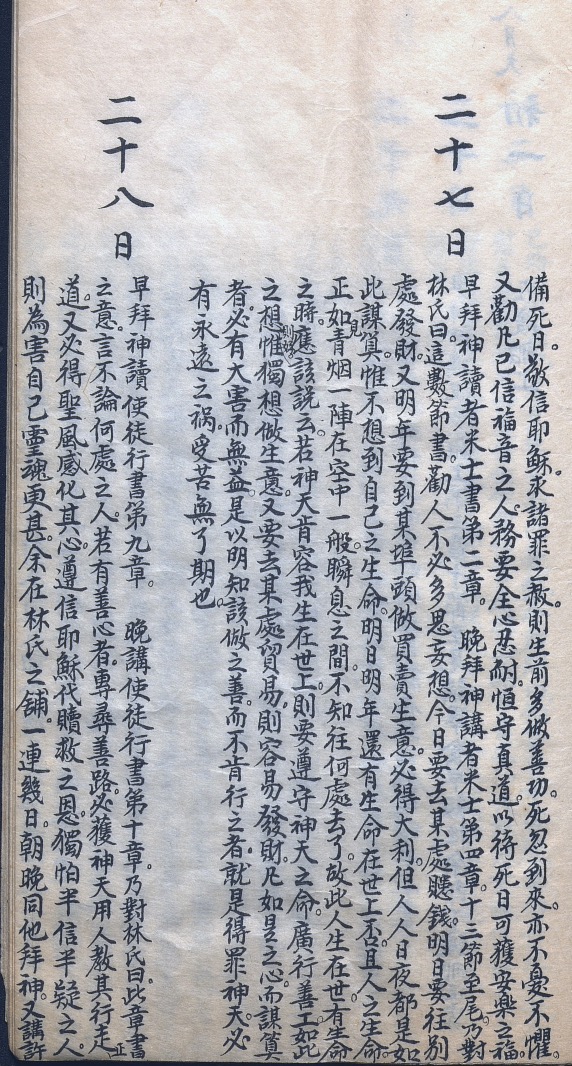

高州府店主陈老三得到《道之本原》、《两友相论》后来请教梁发,梁发向他介绍两书主旨,即独有一位神该受敬拜,有一位救世主救人的灵魂,人的灵魂比肉身更贵重。<61> 这三个主题一再出现在梁发的布道中。接下来陈老三三次来访,每次向梁发请教一个主题,分别是关于独一神及如何敬拜、什么是灵魂、救世主是怎样一位神。梁发均耐心给予回答,特别是指出灵魂有无是人与禽兽的重要区别,灵魂永不死永不坏,“善恶之报应,就在灵魂而受罚”。 <62>圣子降世为人,替代世人赎罪,使信从救世主道理的人,获诸罪之赦,死后灵魂受永福,不信者即定罪,死后灵魂受永祸。梁发主张的灵魂不朽、灵魂福祸报应说,尽管未必尽合圣经关于死亡状态和末日审判的教训<63>,所针对的则是传统的唯物论<64>和佛教轮回观<65>,这是其所传福音信息中尤具特色的重要部分。这可能是受其师米怜的影响。<66> 而恰恰是救世主降世替人赎罪,灵魂福祸报应说令陈老三无法接受,声称“这样古怪的道理······总是不合我这里的规矩”。<67> 也就是说,在陈老三看来,梁发所传的福音不能与当地文化风俗适应,故不接受。而梁发的回应也没有打折的余地:人欲与天理必不相合,你若信之则有福,若不肯信之,恐不能免祸。梁发告诉陈老三两种不同选择的结果,把选择权留给对方,丝毫没有强人所难的意思。陈老三的回应很有意思:听了,微笑而去。<68>

[插图4:”这样古怪的道理”,《日记言行》五月十一日]

像陈老三一样对梁发传讲的信息感到“出奇”、“古怪”的不在少数,尽管各人好奇的焦点不完全一样。<69> 个中原因大多是因为这些福音内容和仪式是中国传统信仰和习俗所缺乏的。<70> 与前文所载广州馆舍的陈某相比,陈老三对福音的理解没有明显的功利性,他在向梁发多次请教基督教的基本教义并将之与社会习俗比较后拒绝了福音。梁发也没有像对陈某那样批评陈老三。

2、“爱听神天道理之人”

在对待福音的态度上,如果说陈某是功利主义者,陈老三是文化本位主义者,那么林某则是耶稣所说比喻中的“好土”(太13:8)。从高州府城返回广州入住林家馆住宿,林某“偶见”梁发在屋中跪地拜神,出于好奇问所拜何神,梁发的回答突出所敬拜的是“无所不在、无所不知的活神”,只要诚心敬拜即可,不受时空限制。林某觉得这种敬拜方式“甚是方便”,并从梁发手中接过圣书两本,由此展开了林某接下来的五次来访。这种福音信息的切入方式,就是前文所引梁发1827年致信伦敦会所说的“文字布道和个人见证”,也让人不由得联想到《张远两友相论》的有关情节。<71>

林某第一次来访询问“真经圣书”从何而来?梁发的回答很有意思,认为其原本在如氐亚(犹大)国,因该国覆灭后“敬信真经守道之人”得神天默示,“令伊把真经圣书,带了逃走外国宣教劝人”。“真经圣典,从前存留在如氐亚之国,近今播散于各国。”<72> 如此对圣经来源和宣教历史的概说,显然是梁发自己的发挥,其用意在表明真经出于神天上帝的默示,“存在西方。故谚曰:真经在西方也”。<73> 如此主张真经或者真理西来说,在一个有着华夷之辨和天朝中心观的悠久文化传统中,十分少见。梁发还据此批判听众提出的传统观念“人死如灯灭”,以为这种否定灵魂永存的思想及其造成的世人不知死后赏罚报应,只知贪恋今生富贵,要归咎于“秦始皇焚书坑儒之后,把那最要紧的致知格物道理,尽行遗失,不知本末之义”。<74> 梁发主张真理源头在西方,这与崇洋媚外无关,相反,他在后来向林某讲解《使徒行传》17:22—29时,指出“万国各种人类,亦在神天上帝当始所造一人之血而出”,其生命、日用万物、居住地域,均由神天上帝赏赐安排,并无高低贵贱之分。<75> 可以说,是基督信仰使得梁发突破了周遭的传统天下观,将一种模糊的主张平等的近代国家观念引入传统中国。

林某接受了真经外来说,但希望梁发完全讲明圣经之义后才考虑信从。梁发虽然劝其要“先信后明”而非“先明后信”,但仍耐心解答林某此后几天的请教。林某第二次到第四次的拜访请教涉及基督论和救赎论话题。梁发简单解释了基督的神人二性、代赎、灵魂得救,尽管有些地方在今天看来并不完全<76>,但林某听后“心内甚爱听之”、“欢喜之至”,并不像此前的陈老三那样感觉“古怪”。林某在第五次拜访中谈及曾试图入佛门未果,引出梁发对佛教的评论。梁发站在基督信仰的立场,反驳佛教既缺少相应的功德可助人“升天”(比照基督教的代赎与称义),也无力提供赦罪之途(对比信基督罪得赦):“乃入了佛门,百艺不作,终日念经打坐,毫无益于人,就能消谴解罪,又能有功德而升天,享长安极乐之世界?”为了让林某明白“佛教之害,真经圣教之益”,梁发特别提到自己未信主前想入佛门的经历,再三告诫林某不可入佛教,否则“其受害则无穷矣”。<77>

梁发对传统佛教乃至道教的全然否定,并不是建立在对佛道教义悉心研究的基础上。他对佛教肉体灵魂之分、轮回报应之说的看法,由于旨在突出以基督信仰之所有来观照佛教之所无,可能未必令人信服。<78> 但要求梁发像现代人那样,以一种超然态度站在宗教多元立场来进行宗教宽容对话,无疑是犯了时代误置的错误,也不是对基督教传教士的合理期待。他在现实生活中对佛道的观感,主要是亲身经历和观察到的中国传统民间宗教信仰的世界,其中充满了焚香膜拜、各种虚妄迷信和功利色彩的宗教活动,用他所信的基督教话语来说,就是偶像崇拜。不过,梁发并未因此强人所难,而是把是否接受基督信仰的选择权留给林某。<79> 其实,选择以文字布道和个人见证的方式来传教,本身就拒绝使用任何外力强制。

这次拜访对话以林某告知有件心事,未敢领洗结束。显然,林某真心慕道给梁发留心良好印象,在这次长达84天(四月初三到六月二十八)的旅行布道结束后,梁发又两次主动专门回到广州,特意要引导林某信主。第二次来广州,“余在林氏之铺,一连几日,朝晚同他拜神,又将许多圣书道理听。”林某表示相信福音真理,但未下决心受洗,梁发则挑战其接受洗礼,因为“独有敬信之心,没有领受洗礼之表,不能获诸罪之赦,更不能领圣风之恩,感化恶心而脱恶俗”,并解释说“领洗礼之意,系入圣道之门,洗去罪恶之根,而受圣风引走常生之路”。<80> 严格来说,梁发视洗礼为赦罪、圣灵内住和引导的前提,并不符合圣经教训,但从梁发的坚持与林某的慎重态度可以看出,洗礼这一基督信仰的表征,在第一代中国基督徒心中意义重大。

[插图5:“一连几日,朝晚同他拜神”,《日记言行》七月二十八日]

直到梁发第三次来广州特意拜访林某,林某才将迟迟不愿受洗的原因和盘托出,原来是林某的父亲做卖元宝纸料生意,林某担心自己受洗奉教,则不能子承父业。<81> 林某的担忧与《日记言行》开头记载的陈某的担忧类似,但不是出于贪财,而是与传统孝道冲突。在一个强调孝道为社会秩序根基的国度,与家人失和是很严重的事情。而梁发听后的回应则是批评林某宁愿爱“不义之财而不要灵魂”,“宁信佛家之虚妄,不信神天的真道。你如今更多一重罪”。 <82> 平心而论,此处梁发对林某的定罪并不公平,并未真正理解和同情林某不领洗的难处来自父亲的压力,而非自己不信或者贪财。林某拒绝了梁发批评自己不信,坚持要先得到父亲同意才领洗,但梁发则主张领洗是关于个体灵魂得救的大事,应由自己决定,不必听父母主意,因为爱父母过于爱主不配做门徒。接着梁发建议林某,可以先领洗,做其他生意,遵行神天上帝诫命,再慢慢劝父亲改业。若听劝是好事,不听则也尽了为子之心,“方是孝道”;若借父亲之名不肯领洗,“你之不孝之罪更为大逆”。<83> 这里的“不孝之罪”显然是指着神天上帝说的。<84> 梁发通过引入对基督信仰中对天父的孝,从而把传统上对父母的孝相对化了,也就为个人自主选择信仰,进而挑战现有以世俗之孝为基础的家庭秩序留出空间。林某听后“无言可问,独低头自想”。

《日记言行》并未记载林某最终如何克服困难接受了梁发施洗。<85> 但从陈某、陈老三、林某三人与梁发的谈道情况来看,最初的本土受众对外来宗教的回应并不算积极。事实上,从全职传道到1834年因在广州考场外发福音书刊被缉捕,流亡新加坡,十多年间梁发至少带领十人信主并为其施洗,其中包括他的妻女、两名助手、三名制铅笔工、一名砌砖匠,以及一名秀才。<86> 这样的业绩并不理想。个中原因除了前文所引梁发给伦敦会的信指出中国之人人心倨傲、拜偶像根深蒂固之外,还应包括清廷推行闭关锁国、厉行禁教的政策,使得国人信教、与外国人来往要冒极大风险。然而,梁发及其助手屈昂此次旅行布道的重大意义在于,第一次在中国本土境内传播福音,从而开启了基督新教来华传教活动的新阶段。<87>

四、余论

《日记言行》除了记载梁发屈昂二人的旅行布道,还特别记录了梁发的家庭生活,比如家庭敬拜、与妻子论道、陪侍妻子生产、得闻妻舅去世后的悲伤等等,从中可以看出梁发谨守安息日、以信仰为中心的敬虔日常生活。尽管生活拮据,“无乳给婴儿饮,又无钱雇乳妈”,“钱财使尽,衣服当完”,但其中不乏令人感到温暖的场景。<88> 与此同时,这些带有个人色彩的记载,也显示出梁发在攸关得救的恩典与行为之天平上,向道德行为一端之倾斜。<89> 此种信仰特征,包括所传福音内容中对灵魂不朽、永福永祸的强调,既受米怜神学思想的影响,又带有本土宗教和传统文化习俗的痕迹。

如果说儒家文化对梁发潜移默化的影响,在于向其提出一个道德理想(“成为好人”),却无力成全,那么基督信仰则提供了赦罪之道和追求道德完全的途径与能力,正是这种信念引导梁发归信基督。在这个意义上,梁发接受了基督教,转而成全了儒家的道德理想。<90> 事实上,在对待儒家的态度上,梁发虽不满儒教与释道“独论今世的祸福”而不知“来生的真福”<91>,但他真正反对的是儒教的偶像崇拜(如士子拜文昌魁星二像求取功名),并未全然否定儒教,相反认为“儒教所论仁义礼智之性,至精至善之极,与救世真经圣理,略相符合”,与基督教相比,儒教“惟知性而不知灵魂”。<92> 至于佛道二教,梁发在《日记言行》中基本斥之为欺人惑世的偶像崇拜。<93>

此外,正如前文所述,梁发通过引入对天父的“大孝”而将传统上对父母的孝相对化,突出个人意志在信仰抉择方面的决定性作用,挑战了传统以父权为中心的家庭秩序。不但如此,由基督信仰带来的真经源于西方、万国同出一源的世界图景,也让梁发超越了传统的华夷观和天下观,尽管梁发对圣经来源和流传的知识还需要日后通过继续学习来更新。这些似隐似显的现代观念,加上《日记言行》所标识的双重历法的合用,显示出梁发作为中国人和基督徒的双重身份认同。当然,这得益于来华传教士的影响。

然而,这种影响不是单向的。像米怜这样的来华传教士,在信仰的表达和洗礼仪式方面,有时候也要迁就本土受众的观念。并且,在当时官府厉行禁教的大环境下,早期来华传教士的影响其实非常有限,他们不得不借助华人助手将福音传入中国内地。这些第一代中国基督徒,做到了传教士们想做而难以做到的事,就是进入中国内地,真正接触、观察和了解一般民众的宗教信仰状况,与之互动,从而走进他们的心灵世界,将好消息带给他们。《日记言行》为我们了解早期中国基督徒的传教活动和信仰生活提供了一扇窗口,从中不见一种文化对另一种文化的“侵略”或者压迫,而是信仰和文化传播中双方的各种相互调适,特别是本土受众不同的回应方式,以及从学生到先生的身份转变中,中国第一位本土传教士和牧师的形成与成熟。

<1> Memoirs of the Life and Labours of Robert Morrison, D.D., compiled by his widow… Vol. 1. (London: 1839), 151-152.经苏精先生考证,马礼逊夫人的回忆录误将马礼逊抵达广州的日期从9月6日延后一天为7日。见苏精,《中国,开门!马礼逊及相关人物研究》,香港:基督教中国宗教文化研究社,2005年,第26页。

<2>中国第一历史档案馆,“清代广州‘十三行’档案选编”,《历史档案》,2002年第2期,第10—11页;王尔敏,《五口通商变局》,桂林:广西师范大学出版社,2006年,第182—184页。

<3> William C. Hunter, The “Fan Kwae” at Canton Before Treaty Days 1825-1844 (London: 1882), 20-22. 亨特,《广州番鬼录·旧中国杂记》,冯树铁、沈正邦译,广州:广东人民出版社,2009年,第33—34页。

<4>苏精,《中国,开门!马礼逊及相关人物研究》,第38—39页。

<5>故宫博物院辑,《清代外交史料·嘉庆朝》,台北:成文出版社,1968年,第475、485页;马礼逊夫人编,《马礼逊回忆录》,顾长声译,桂林:广西师范大学出版社,2004年,第123—128页;Christopher Hancock, Robert Morrison and the Birth of Chinese Protestantism (London: T&T Clark, 2008), 122-123。

<6>马礼逊夫人编,《马礼逊回忆录》,第25—26页。

<7>苏精,《中国,开门!马礼逊及相关人物研究》,第134、137页。

<8> Christopher A. Daily, Robert Morrison and the Protestant Plan for China (Hong Kong University Press, 2013), 81-82.

<9>王治心,《中国基督教史纲》,上海世纪出版集团,2007年,第120页。

<10> Kenneth Scott Latourette, A History of Christian Missions in China (New York: Macmillan, 1929), 226-227; Daniel H. Bays, A New History of Christianity in China (Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2012), 46.

<11> Robert Philip, The Life and Opinions of the Rev. William Milne, D.D., (Philadelphia: 1840), 207.

<12>麦沾恩,《梁发:中国最早的宣教师》,朱心然译,香港:基督教文艺出版社,1998年,第28—32页;Bridgman, “Brief Memoir of the Evangelist, Leang A Fa,” in The Missionary Herald, Vol. XXX., October, 1834, No, 10., 354.

<13>梁发,《劝世良言》(美国哈佛大学藏本),台北:台湾学生书局,1965年,第292页。

<14>同上,第295页。

<15> Robert Morrison, Memoirs of the Rev. William Milne, D.D. late Missionary to China and Principal of the Anglo-Chinese College (Malacca: Printed at the Mission Press, 1824), 1-8. 苏精,《中国,开门!马礼逊及相关人物研究》,第130—131页。

<16> Robert Morrison, Memoirs of the Rev. William Milne, D.D , 16-17.

<17> P. Richard Bohr, “The Legacy of William Milne,” in International Bulletin of Missionary Research, Vol. 25: 4, October 2001, 174.

<18> Daniel H. Bays, “Christian Tracts: The Two Friends,” in Christianity in China: Early Protestant Missionary Writings, ed. Suzanne Wilson Barnett and John Fairbank (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985), 22. 伟烈亚力,《基督教新教传教士在华名录》,赵康英译,天津人民出版社,2013年,第20页。

<19>笔者参考的版本为米怜,《张远两友相论》,收入黎子鹏编注,《晚清基督教叙事文学选粹》,新北:橄榄出版有限公司,2012年,第6—46页。米怜在《张远两友相论》中的对比:独一神与天(第8—9页)、耶稣与圣贤(第13—14页)、圣福(永常之福)与世上之福(第18—19页)、灵魂不灭与范缜的神灭论(第20—21页)、对神的大孝与对父母的孝(第30页)、《新遗诏书》与传统典籍(第44页)。以及对佛教轮回观念的反对和同情(第25—27页)、末日审判之时不唯恩典,还有对生前行善或行恶的强调(第33—34页)。

<20> Robert Philip, The Life and Opinions of the Rev. William Milne, D.D., 206-207.

<21> Ibid., 154-155.

<22>梁发,《劝世良言》,第295-303页。

<23> Robert Philip, The Life and Opinions of the Rev. William Milne, D.D., 155-156.关于米怜对梁发的栽培及属灵指导,见BaiYu Andrew Song, Training Laborers for His Harvest: A Historical Study of William Milne’s Mentorship of Liang Fa (Eugene, OR: Wipf and Stock Publisher, 2015)。

<24> Robert Morrison, Memoirs of the Rev. William Milne, D.D., 213; 米怜主编,刘美华编校,《察世俗每月统计传》,上海古籍出版社,2021年,第10—11、160—161、164—165页。

<25>梁发,《劝世良言》,第305—307页;麦沾恩,《梁发:中国最早的宣教师》,第55—56页。

<26> Robert Morrison, To the Public, Concerning the Anglo-Chinese College (Malacca: Printed at the Mission Press, 1823), 6; 麦沾恩,《梁发:中国最早的宣教师》,第57页;马礼逊夫人编,《马礼逊回忆录》,第169页。

<27>马礼逊夫人编,《马礼逊回忆录》,第164页。

<28>麦沾恩,《梁发:中国最早的宣教师》,第63—64页。

<29>伟烈亚力,《基督教新教传教士在华名录》,第26页。

<30>邱志红,“麦沾恩与《梁发日记言行》及书信”,《世界宗教研究》2018年第5期,第172页。

<31>同上。

<32> The Life and Labors of Elijah Coleman Bridgman, edited by Eliza J. Gillett Bridgman (New York: 1864), 38—39、43.

<33>麦沾恩,《梁发:中国最早的宣教师》,第77页。

<34>感谢伦敦大学亚非学院图书馆特藏室档案管理员Joanne Ichimura女士提供《日记言行》扫描版。见https://digital.soas.ac.uk/CW00000127/00001?search=leangafa (2022年8月24日访问)。

<35>如“在林馆写日记言行”(六月初七、初九日)、“在馆看书,写《日记言行》”(六月十五日)、“在家看书,写《日记言行》”(七月初一日)。

<36>司佳,“从《日记言行》手稿看梁发的宗教观念”,《近代史研究》2017年第6期,第123页。

<37>苏精,《中国,开门!马礼逊及相关人物研究》,第245页;该译本见伦敦大学亚非学院图书馆网站 https://digital.soas.ac.uk/CW00000127/00002(2022年8月24日访问)。

<38>“Diary of a Chinese Christian,” The Chinese Repository 1:1 (May 1832), 27-28.该日记片段没有署名,其内容虽与《日记言行》记载日期不符,但二者对谈话方式的叙述、对教义的解释大体一致。Jonathan A. Seitz 认为《日记言行》可能在提交给伦敦会之前经过编辑。见Jonathan A. Seitz, The Comparative “merits” of Christian Conversion: early diasporic Chinese Protestanism (1803-1840) in Formation (2007). Thesis (Ph. D)-Princeton Theological Seminary, 227。

<39> Henrietta Harrison, Inventing the Nation: China (London: Arnold, 2001), 159.

<40>伟烈亚力,《基督教新教传教士在华名录》,第26—30页。

<41>麦沾恩可能是第一个利用《日记言行》撰写梁发生平的作者,参见麦沾恩,《梁发:中国最早的宣教师》,第八章。国内对《日记言行》进行过系统研究的学者是已故复旦大学历史系司佳(1978—2020)教授,见司佳,“从《日记言行》手稿看梁发的宗教观念”,《近代史研究》2017年第6期,第122—130页;“伦敦会藏梁发《日记言行》手稿解读”,《世界宗教研究》2019年第3期,第130—135页。另参见段琦,“从梁发看基督教在中国早期的传教方法”,收入李金强、吴梓明、邢福增主编,《基督教来华二百年论集》,香港:基督教文艺出版社,2009年,第683—699页。邱志红整理公布过《日记言行》部分手稿,见邱志红,“麦沾恩与《梁发日记言行》及书信”,《世界宗教研究》2018年第5期,第165—172页。英文世界利用《日记言行》对梁发的研究,参见Jonathan A. Seitz, The Comparative “merits” of Christian Conversion: early diasporic Chinese Protestanism (1803-1840) in Formation (2007)。

<42>《日记言行》,三月初五日。

<43>《日记言行》,三月初七、初八日。

<44>《日记言行》,三月初八日。

<45>《日记言行》,三月初九日。

<46> Robert Philip, The Life and Opinions of the Rev. William, 227.

<47>《日记言行》,三月初六日。

<48>《日记言行》,三月十八日、二十一日。

<49>《日记言行》,三月二十三日、二十七日。

<50>《日记言行》,三月二十五日、二十七日。

<51>《日记言行》,四月二十九日。

<52>《日记言行》,四月初七日、十七日。

<53>《日记言行》,三月二十六日。

<54>“远又问曰:‘其真神有别名没有?’张曰:‘有。或曰神,或曰主,或曰神主,或曰神天,或曰天地之大主,或曰一个天字亦皆有,而总皆指着一真神,此是信耶稣者所敬之神也。’”见米怜,《张远两友相论》, 第9页。1843—1851年来华基督教新教传教士就翻译圣经的译名进行过激烈争论,参见吴义雄,“译名之争与早期的《圣经》中译”,《近代史研究》2000年第2期,第205—222页。

<55>《日记言行》,五月十五日。

<56>梁发,《劝世良言》,第22—46页。

<57>《日记言行》,六月十六日。

<58>史景迁引韩山文《太平天国起义记》指洪秀全得《劝世良言》时期为1836年,但韩文所据为洪仁玕忆述,又承认时隔多年后洪秀全“关于此点彼之记忆不确”(韩山文著、洪仁玕述,《太平天国起义记》,简又文译,收入沈云龙主编,《近代中国史料丛刊续编》第29辑,台北:文海出版社,1974—1982年,第4页。)。邓嗣禹倾向接受洪秀全得《劝世良言》时期为1833年,析论较为合理,故从。见史景迁,《天平天国》,朱庆葆等译,桂林:广西师范大学出版社,2011年,第48、75—91页;邓嗣禹,“劝世良言与太平天国革命之关系”,附于前引梁发,《劝世良言》,第一—二十四页;酒井忠夫,《中国善书研究》(增补版)上卷,刘岳兵、何英莺译,南京:江苏人民出版社,2010年,第14页。

<59>《日记言行》,五月初二日。

<60>《日记言行》,五月十五日、十八日。

<61>《日记言行》,五月初五日。

<62>《日记言行》,五月初八日。

<63>参见迈克·何顿,《基督徒的信仰:天路客的系统神学》,美国麦种传道会,2016年,第27章,第911—922页。

<64>《日记言行》,六月二十日,“人死如灯灭”。

<65>《日记言行》,九月初六,“佛家以轮回报应为祸福,不知常生之道”。

<66>比较米怜《幼学浅解问答》(1817年)序,第八、九、十、十一问,与梁发《真道问答浅解》(1829年)第三十、四十二问,可见二者相似之处颇多。至少从1820年起,米怜开始写作《灵魂大全》(Treatise on the Soul),写作之因是在与中国人的接触和阅读中文书籍的过程中,米怜发现大多数中国人相信灵魂轮回,一些哲学流派主张人肉身死后灵魂随之灭亡,接受这两种观念的人只关心此世的好处。此外还包括灵魂多重说(比如七魂六魄?)、对人之救赎所论不足等等。见Robert Morrison, Memoirs of the Rev. William Milne, D.D., 86.这或许可以解释米怜和梁发所传福音信息为何特别强调灵魂这一主题。

<67>《日记言行》,五月十一日。

<68>同上。

<69>如《日记言行》六月十三日梁发讲《可罗所》2章(即《歌罗西书》2章,主题是基督论),听众都说从未听过道理讲得“这样出奇”;六月二十七日在从广州回家的渡船上赠书给同船乘客,乘客问这是什么书,“讲得古怪的道理,从来未曾见过”;九月初八,梁发向李新解释受洗的含义,李新表示“估你们还有别样古怪的规矩”。

<70>在《劝世良言》中,梁发也注意到听众很难接受救世主降世为人替人受死的教义。比起接受创造主宰天地万物的神,大多数中国民众更难理解基督教的救赎论。梁发的解释是,天地万物,人眼可见,中国古书上有许多略合天地主宰之说的记载,而降生救世主耶稣之事,原在西汉末年之时,三代以上的书又未曾记载,眼前不见凭据,所以一讲到救世主耶稣降世代赎罪,“好像是世上决定没有的事”。但在梁发看来,救赎论比创造论更为紧要。因为“世人的肉身,生长在世界上,了期甚速,最久不出百年。救世主降生代赎罪救世人之灵魂,乃关系于永远,并无了期之日”。(梁发,《劝世良言》,第156—157页)由此可见,出于默示的救赎论(梁发加入了灵魂得救)对于中国人是陌生的,是“古怪”的道理,不合“本地规矩”,可能是接受福音的最大障碍。其实,关于耶稣和复活的道理,即便是圣经中记载的听众也认为是“新道”和“奇怪的事”(徒17:18—20),原因在于这是神的特殊启示,这对于所有未曾听闻福音的人来说,可能都是新奇的。

<71>《日记言行》,五月二十六、二十七日;米怜,《张远两友相论》,第24、29、31—32页。

<72>《日记言行》,六月初一日、二十日。

<73>《日记言行》,九月初六日。

<74>《日记言行》,六月二十日。

<75>《日记言行》,七月二十五日。

<76>比如梁发对基督二性的解释:“耶稣二字,在真经原文,系救世之意。故论其系人之性,受难受死,而代赎世人之罪。论其有神之性,死之后埋葬地穴三日三夜,又能复活,而后升天,故能救凡信从者之灵魂出地狱之苦也。”(《日记言行》,六月初五日)其实在基督的受难和复活中,都有人性和神性的参与,并非可如此截然区分。见韦恩·格鲁登,《圣经教义与实践》卷二,麦陈惠惠、黄婉仪译,香港:学生福音团契出版社,2002年,第466—468页。

<77>《日记言行》,六月十四日。

<78>《日记言行》,九月初六。

<79>段琦正确指出梁发布道内容中的报应思想和反复出现的不拜偶像主题,是梁发批评佛道的主要论据,但说基督教不拜偶像是对中国传统信仰的不宽容,遭致基督徒被排斥社会之外,遭人耻笑,令许多人对基督教望而却步,甚至不肯接受洗礼,这种说法显然不适用于以梁发为代表的早期中国基督徒群体。见段琦,“从梁发看基督教在中国早期的传教方法”,收入李金强、吴梓明、邢福增主编,《基督教来华二百年论集》,第698—699页。

<80>《日记言行》,七月二十八日。

<81>《日记言行》,九月初四日。

<82>同上。

<83>同上。

<84>参照米怜《张远两友相论》:“盖在上天,神主为我人类之大父,其常赐万好与我们,而我们该行孝与他也。”见前引书,第30页。

<85>麦沾恩,《梁发:中国最早的宣教师》,第91页。

<86>苏精,《基督教与新加坡华人(1819—1846)》,新竹:国立清华大学出版社,2010年,第204页。

<87> Christopher A. Daily, Robert Morrison and the Protestant Plan for China, 190.

<88>《日记言行》,八月初二、十二日、十四日。另见《日记言行》,闰四月初一日外出布道前与妻儿离别之时的嘱咐;六月二十八日回到家中,“见男女老少之人,俱各平安,心中欢喜,坐了一回,即与妻子儿子,拜谢神天上帝保祐平安之大恩”;七月二十日,梁发第二次回省城访林某前与妻子的对话。

<89>如《日记言行》,七月十三日,得知妻舅亚茂死讯后回书房静坐暗思,“现有送书宣传福道之职,若不尽心分送圣书劝人,我死了之后,亦不免要受地狱之永苦。”

<90> P. Richard Bohr, “Liang Fa’s Quest for Moral Power,” in Christianity in China: Early Protestant Missionary Writings, edited by Suzanne Wilson Barnett and John King Fairbank (Cambridge: Harvard University Press, 1985), 35-46.

<91>《日记言行》,六月十三日。

<92>梁发,《劝世良言》,第25、136页。

<93>梁发在《劝世良言》中有对佛道义理的简单探讨。见该书第134—135页。

题图:“广州十三行全景(1805—1810)”,图片来自https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%81%E4%B8%89%E8%A1%8C#/media/File:View_of_Canton_factories_2.jpg

插图1:马礼逊肖像(1825年)。图片来自https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Morrison_(missionary)

插图2:米怜与梁发。图片来自https://en.wikipedia.org/wiki/William_Milne_(missionary);简又文,《中国基督教的开山事业》,香港:基督教辅侨出版社,1960年,第20页。

插图3-5:《日记言行》封面及内页部分,藏于伦敦大学亚非学院图书馆。感谢该馆特藏室档案管理员Joanne Ichimura女士提供。

此文首发于《世代》第17期(2022年夏季号)。

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(kosmos II)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第17期的主题是“反思文化帝国主义”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(kosmos II);网站(www.kosmoschina.org)

发表回复