1793年9月14日,乾隆五十八年八月十日,英使马戛尔尼(George Macartney,1737—1806)率团以祝寿名义在热河觐见乾隆皇帝。目睹金碧辉煌、穷极华丽的皇家气派,这位伯爵不由想到全盛时期的所罗门王国。乾隆皇帝以“不合天朝体制”、天朝“无所不有”,“不贵奇巧”为由,拒绝英国派驻使节和扩展商务的建议,并且敕谕“尔国王惟当善体朕意,益励款诚,永矢恭顺,以保义尔有邦,共享太平之福”。<1> 尽管这次寻求平等外交的努力一无所得,铩羽而归,马戛尔尼还是有机会亲眼观察这个东方帝国的方方面面。他从清廷朝野上下的封闭守旧和骄傲自大中,判断中国的前景犹如一艘陈旧而古怪的战舰,在过去的一百五十年间多亏能干和机警的官员设法维持不坠,然而一旦才不敷用的人掌舵,这艘战舰便失去纪律和安全,即便不会立即沉没,也终将撞在海岸上粉身碎骨。<2>

马戛尔尼能透过“康乾盛世”后期表面的繁荣看出内在的衰败端倪,其观察和判断可谓敏锐。其实不独乾隆,嘉道两朝昧于近代工业文明孕育的国际大势和世界变局,继续活在“天下共主”的迷梦中。直到1840—1842年的中英鸦片战争以及清廷被迫签订南京条约,中外关系才由“天朝”时代转入条约时代,从而开启了李鸿章所谓“三千年未有之变局”。<3> 在这个意义上,晚清中国人开眼看世界,认识自身所处的国际地位及对中西关系的理解,是被动的,而且是以西方近代文明为参照的。

19世纪中国士大夫对时代变局的体认、对中西关系的认识和理解,随着历史进程的发展而逐渐深入,其应变之道及思想观念的总趋势是逐渐西化,核心目的则在求国家富强。按照梁启超(1873—1929)的概括,近代中国人学习西方可分为三期,内容由鸦片战争后的“器物”到甲午战争后的“制度”,再到新文化运动期间的“文化”。<4> 可见,学习“西学”的范围不断扩大,并且在与中学的对比中自然出现从文化上进行辨别、选择乃至调和的态度,比如甲午前后盛行的中体西用论。作为一种分判中西学术的概念,中体西用论旨在调和,对中西学问作道器、本末、主辅、内外、存我等价值判断,代表这一时期中国士大夫接受西方知识的原则,也成为晚清更改学制的思想基础。<5>

来华宣教士在晚清西学东渐中扮演不容忽视的角色。这一点与明末清初来华耶稣会士将西方科学文化引入中国类似。可以说,晚清士人学习西学,无论是为了了解世界、求富求强、救亡图存,还是进行民主革命和科学启蒙,受益于宣教士的译书办报等文化事业可谓班班可考。<6> 于是乎,人们往往称誉外来宣教士为沟通中西文化的桥梁,却往往忽视伴其左右充当翻译和“记室”的华人助手。殊不知,恰恰是后者所属的群体因与宣教士的紧密关系,比大多数中国人更早接触和直接面对西方文化的冲击,有条件参照中西方两种不同文化的特点,而且有可能因为不必取实用主义的态度故而广泛而深入地了解西方文明源流,也比较能够以持平理性的心态对待中西文化。比如这个群体中的晚清基督徒文人沈毓桂(1807—1907)。

本期主题文章《“欲为中西通学术”——晚清基督徒文人沈毓桂》通过考察这位百岁老人的成长环境和信主经历,及其一生襄助来华宣教士开展办报和办学等文教活动,试图表明沈毓桂承自来华宣教士的含括宗教、道德和科学的基督教教义,非但不构成其文化活动的局限,反而提升了其“会通中西”的层次,也就是在认定普世真理的前提下,以平等、理性的态度来看待中西思想文化,由此为追求现代化变革以应对时代危局的晚清中国,提供了基于信仰立场、不为中西之别所缚的现代化方案。尽管这一方案的信仰立场因与传统中国政教关系的结构发生龃龉而不被采纳,<7> 其原初的中体西用教育原则也被流行的版本口号所遮掩不彰,但它在普世主义的框架下立足本土,对中西文明取融会贯通和开放互鉴的态度,对当下依然有现实意义。

如同明末奉教士人徐光启(1562—1633)一样,沈毓桂从儒家传统的“东西理同”普世主义来接引基督信仰,并且又以这种融合宗教、道德和科学的信仰来积极参与西学东渐的文化浪潮,从而在近代中西文化交流史上留下不容忽视的印记。二者皆以整体的基督教世界观来回应各自时代的需要,其言其行给关注信仰与文化、教会与社会之关系的后来者以启迪,这正是本刊今年头两期主题文章关注二者的原因。

<1> Helen H. Robbins, Our First Ambassador to China: An Account of the Life of George, Earl of Macartney (New York: E. P. Dutton and Company, 1908), 307; 中国第一历史档案馆编,《英使马戛尔尼访华档案史料汇编》,北京:国际文化出版公司,1996年,第165—166页。

<2>乔治·马戛尔尼、约翰·巴罗,《马戛尔尼使团使华观感》,何高济等译,北京:商务印书馆,2013年,第63页; Helen H. Robbins, Our First Ambassador to China: An Account of the Life of George, Earl of Macartney, 386.

<3>茅海建,《天朝的崩溃:鸦片战争再研究》,北京三联书店,2005年,第483—497页;蒋廷黻,“中国与近代世界的大变局”,《清华学报》第9卷第4期,1934年,第783—827页。

<4>王尔敏,《中国近代思想史论》,台北:商务印书馆,1995年,第1—94页;梁启超,“五十年中国进化概论”,《饮冰室合集·文集14》,北京:中华书局,2015年,第43—45页。

<5>王尔敏,“清季知识分子的中体西用论”,见氏著,《晚清政治思想史论》,桂林:广西师范大学出版社,2007年,第39—56页。

<6>参见熊月之,《西学东渐与晚清社会》(修订版),北京:中国人民大学出版社,2011年,第15—17页。

<7>参见李欣然,“‘政’在体、用之间——‘西政’对晚清‘中体西用’典范的冲击”,《清华大学学报(哲学社会科学版)》,2022年第5期,第50—65页。

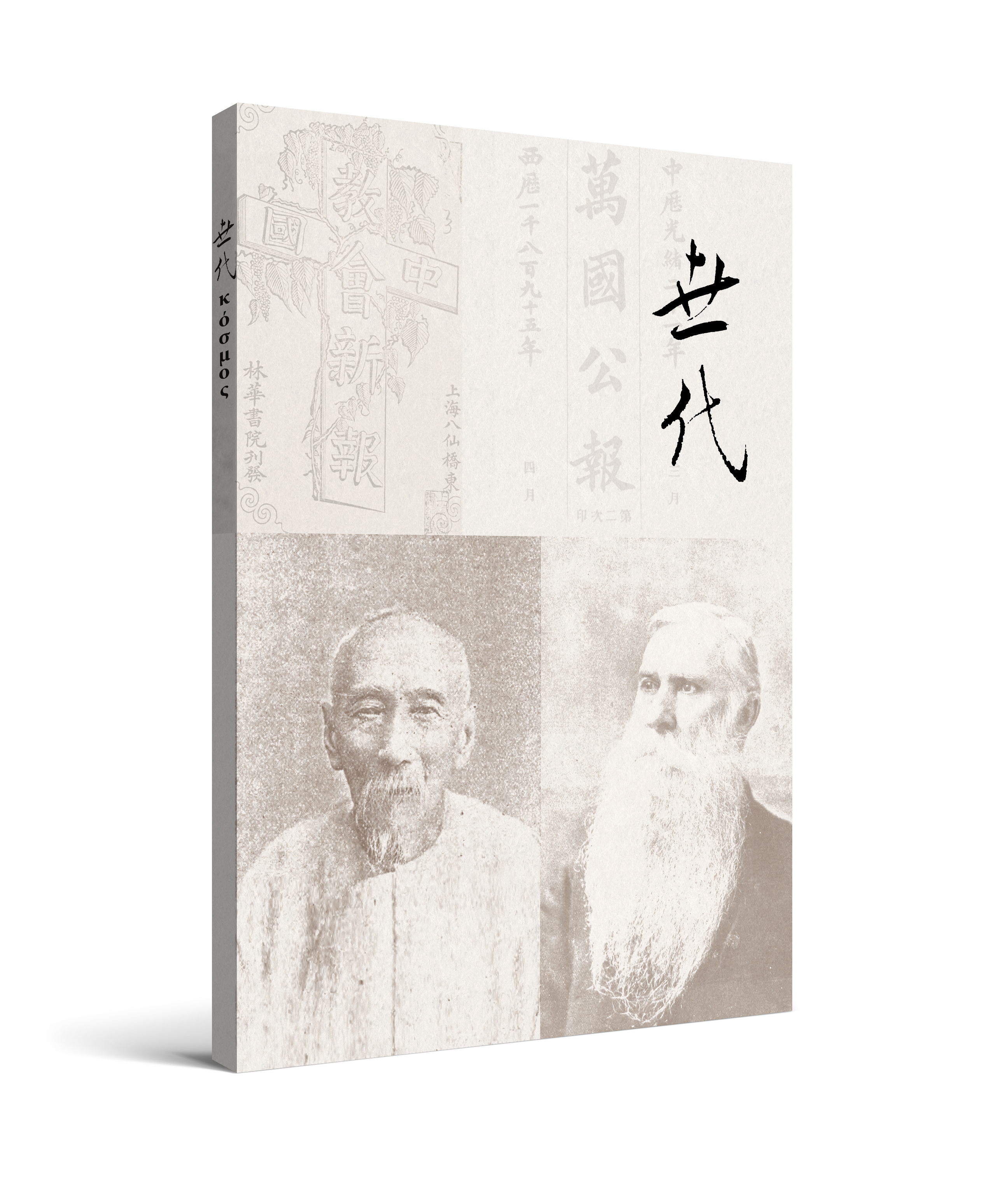

封面人物:沈毓桂(1807—1907)/林乐知(1836—1907)。图片来自林乐知著、范祎述,“褒扬耆儒奏折书后”,《万国公报》复刊第215期,1906年12月/“林乐知先生遗像”,《万国公报》复刊第222期,1907年7月。

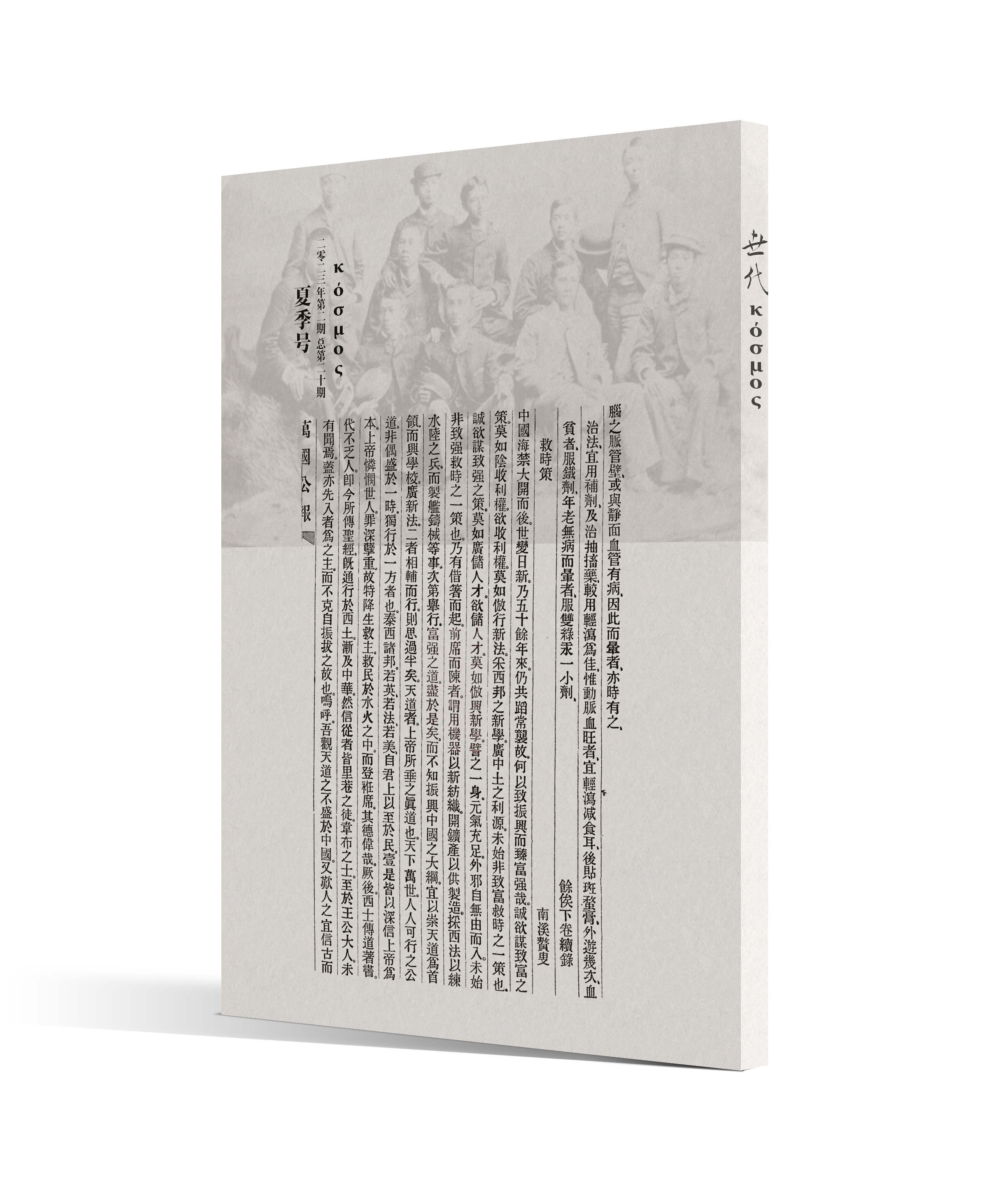

封底人物/文字:中国留美幼童回国途中于美国旧金山留影(1881年)/沈毓桂著《救时策》。图片来自Stacey Bieler, “Patriots” or “Traitors”? A History of American-Educated Chinese Students (London and New York: Routledge, 2015), 11/《万国公报》第75期,1895年4月。

美术编辑:陆军。

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(kosmos II)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第20期的主题是“时代变局中的基督徒知识人·晚清”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(kosmos II);网站(www.kosmoschina.org)

发表回复