新冠疫情未平,南方洪灾又起,国内国际局势发生重大变化,庚子年确实是多事之秋,难忘之年。历史惊人地相似,又不可能完全重复,因此,生活在历史进程中的我们,并不知道这个变动的世界终会把我们带向何处。历史会提醒,却不能预知,更不保证今人会从中吸取教训,据此做出明智的判断和行动。基督教世界观并未声称知晓这个变化的世界下一步具体的走向,因而不会给我们提供一份如何应对危机的行动指南或操作手册,而是一方面让我们把眼目定睛于那位历史的掌管者,不必与世沉浮,另一方面帮助我们看到这个世界变化之下的深层与实况,直面真正的问题。

正如上一期(点击下载:世代第10期PDF)卷首语所说,基督教世界观理解人类社会发生的问题时,一般会将其与人类的堕落带来的罪性关联起来,也因此将解决问题的出路最终指向耶稣基督的救赎。换言之,世界的问题其实是人的问题,最终是灵性层面生与死的问题。从这个角度来说,近来这些重大灾难的发生,其实不单单是自然世界演化之过,我们人类也并非无辜的受害者,相反,“这些灾难的发生是人的罪在现今这个时代日益明显、无所约束带来的结果,更具体地说,是人的罪借着日益向前推进的国家主义与技术主义被放大到更大范围产生的结果”。讽刺的是,今天的我们面对由国家主义与技术主义造成的问题,同时又不得不寄希望于国家主义和技术主义去解决。这或许就是现代性(modernity)的深层悖论。也即,国家主义的兴起原本以民族国家的出现为前提,因而是现代性的产物,却又因为人们以“神圣”之名赋予国家某种独一排他性(国家崇拜),使得国家成为社会生活方方面面必需服从的权威和中心,因而国家主义又是反现代性的;现代人相信自己凭借科技进步正在成为自然的主人,殊不知却正在遭受技术的奴役。换言之,现代性赞美人的主体性,赋予人们改造世界的力量,与此同时也在改变人自身,使人沦为被改造的对象。这一矛盾表现为人们对现代性的体验,交织着向往与怀疑、激情与失望、进步与倒退、理想和现实。

现代性是一个聚讼纷纭的概念,广义的现代性意味着成为现代(being modern)。现代(Modern)及其派生词源自拉丁文modus,意即“尺度”或“测量”,而“当下”(just now)以及晚期拉丁派生词modernus,均指向一种时间的尺度。后来各种词形变种均以modernus为基础。成为现代,意味着“新”,意味着时间之流中一个前所未有的事件、最初的开端、某种前所未有之物、世界上一种新颖的存在形式,甚至最终不是一种存在的形式(a form of being),而是生成的形式(a form of becoming)。把自己理解成新的,就意味着把自己理解成自我发源、彻底自由和有创造性的,而不仅仅由传统、命运或天意所决定。换言之,成为现代就要自我解放、自我创造,因此就不仅仅存在于历史或传统中,而是要创造历史。[1]

这种作为哲学概念的现代性,其基本观念来自启蒙运动的精神,包括对理性、科学、个人自由和自主的肯定与推崇,以及相信随着启蒙(Aufklärung)的增长,逐步掌控自然成为可能,这将给人类社会带来普遍的自由、繁荣和永久和平。明乎此,我们就不难理解作为人手创造物的技术主义和国家主义,向人们所允诺的是一幅怎样美轮美奂的未来图画。

作为一个社会学概念,现代性往往与现代化过程密不可分。而大体反映现代社会形成的历史进程,通常包括世俗政治权力的确立和合法化、现代民族国家的建立、市场经济的形成和工业化过程、传统社会秩序的衰落、社会的分化与分工,以及宗教的衰微与世俗文化的兴起。[2]

从历史上看,中国人对现代性的理解是与对现代化的追寻结合在一起的。自清末以来,几乎每一次追求现代民族国家的思想或社会运动,都与“新”有关。从1898年维新运动到梁启超(1873—1929)的“新民”,乃至五四时期出现的“新文化”、“新青年”、“新学”、“新文学”,不但着眼于反抗传统儒家偏重古代的立场,更是包含对未来乌托邦理想的向往,以及对西方新事物的热烈追求。[3]进入20世纪,这种乐观的现代性日益受到激烈批评,尤其是在两次世界大战显露出可怕的破坏能力之后,这种现代性及其文化已陷入危机。但它所留下和衍生的问题,特别是在社会领域中诸如个人主义、世俗化、技术主义、全球化、民族主义、国家主义等等价值观念和制度安排,依然影响着今天的我们对待这个世界的方式。

另一方面,当前尚未止息的全球疫情、国内日益严峻的洪涝灾害,很难想象会以如此的广度和力度,出现在科技水平和交通方式有限的前现代社会,更难想象的是,前现代社会的人会像今天的我们那样,面对可怕的灾难,在心态上不是转向内在的自省和谦卑,从“天地人”三方的维度来反省人所处的位置和应承担的责任,而是不断重复在应对灾难中人自身的善良、勇敢、智慧和能力,似乎只有激昂的自我肯定才能缓和人们心中的忧虑。这种忧虑来自于对将来未知的惶恐,恰恰表明了人的渺小无力。其实,这种在面对灾难时内心亲历的体验,恰恰有可能是一种召唤的力量,让久居所谓“祛魅世界”习焉不察的现代人意识到,他们生活的世界不是一直以为的封闭的和水平的世界,还有垂直的和超越的层面。[4]启蒙思想构建的现代性世界观,特别是对人自身的认识和理解,并非理所当然。

事实上,神学议题一直与现代性问题关联在一起。被认为等同于现代性的世俗化或祛魅过程,实际发生的并不是神的简单清除或消失,而是将其属性、本质或能力转移到其他事物或者存在领域中。从这个角度说,所谓祛魅过程也是一个返魅过程,在这个过程中,人与自然都被赋予了此前被归于神的若干属性或能力。[5]

这就让我们回到启蒙运动对人的看法,其中一个进路就是考察宗教改革关于自由意志的争论与启蒙运动人观的关联。本期主题文章表明,启蒙运动的现代性思想更多继承了受希罗文化影响的人文主义观念,高举理性认知和个人自主,最终不可避免走向个人主义,并随着日后对普遍理性及其规则的怀疑走向自身的反面:现代大规模群众运动和国家主义。然而,宗教改革的主导思想,一种可以远溯至以奥古斯丁(Augustine of Hippo,354—430)为代表的圣经思想传统,却可以给我们提供另一种看待自身乃至现代性的视角。这种视角看到心灵在决定意志选择方面具有更为基础的作用,而心灵的反转在更深层次上与一位更高的存在者相连。这样,心灵层面的确定性以及与更高存在的关联,导致的不是个人主义,而是有机的团体生活,让人既保持个体性、抵抗国家主义对个体权利的种种侵蚀,又为与他人相连留出空间。[6]

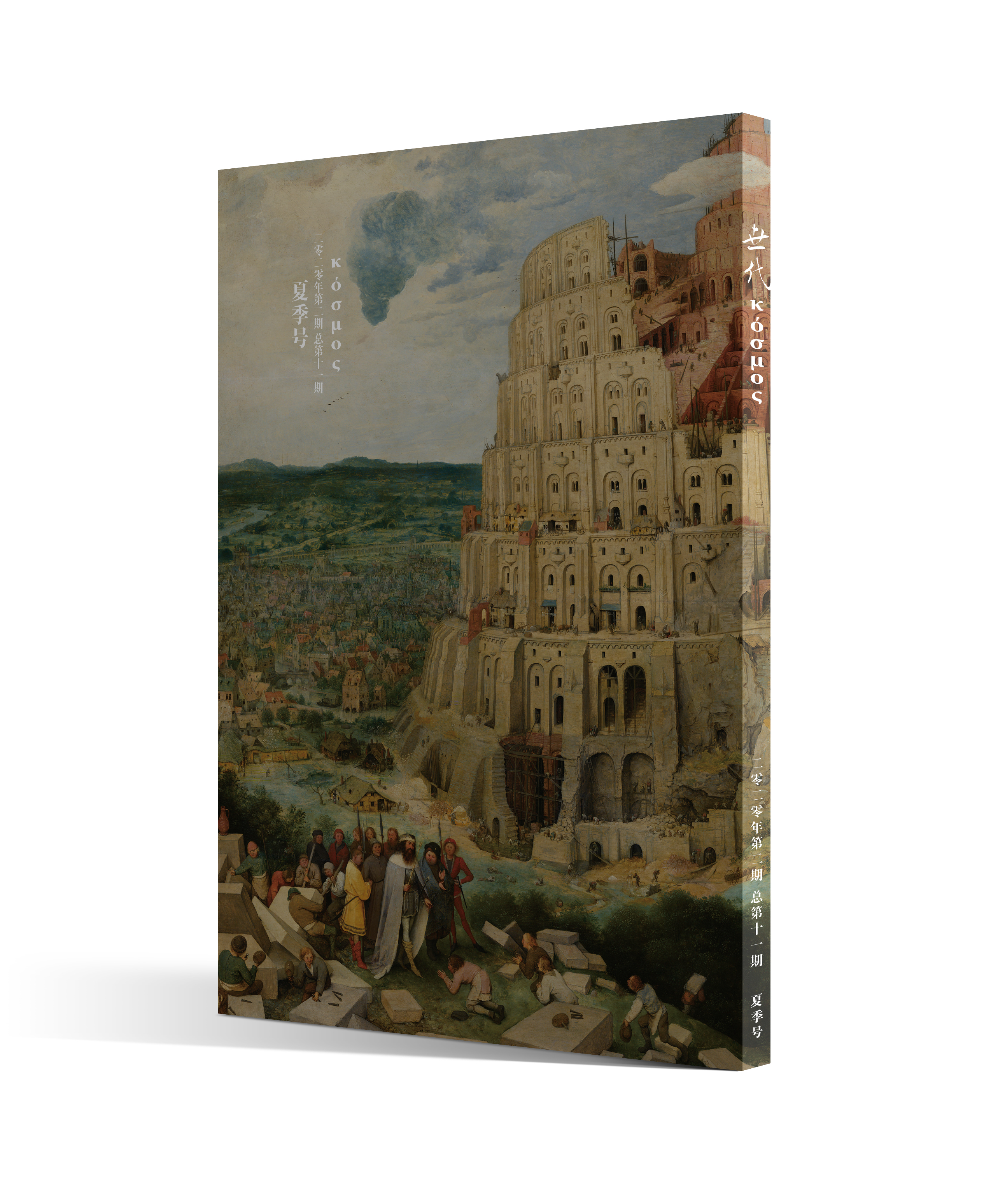

因着与这位更高存在者位格性的关联,我们得以站在一个超越的位置看待身边发生的灾难,思想人在灾难中真实的处境和当有的心态,并且在众声喧哗的人类历史长河中,看清我们自身古老的倾向:往往依靠人自身的力量,在混乱中寻求秩序,在危机中寻找依靠。这在本质上是一种致死的“疾病”:骄傲之罪,其在圣经中的极致表现就是建造巴别塔,欲与天公试比高。[7]

回看20世纪上半叶的中国,民族国家的建构终于胜过文化启蒙的呼声,西方现代性带给中国的表面上看似乎是世俗化和去中心化,实则是党国权威重夺中心之后的“宗教化”,也即,宗教被边缘化的过程,也是国家权力日益增长的过程,而为现代自由民主制度张目的世俗主义,本身也越来越走向礼仪化或神圣化。[8]

世俗宗教,或者说世俗宗教性,这一现代性构建的产物,取代了宗教在启蒙运动之前的位置。在20世纪上半叶的中国,这种世俗宗教表现为不断涌现的一众带有宗教性的“主义”竞相登场,走向齐一。那是一个儒家道德与社会价值取向、宇宙论、世界观产生认同危机的思想转型时代[9],也是一个寻找信仰(信仰的对象可以是宗教,也可以是主义),提倡“神圣”,为了信仰可以牺牲自己因而充满“宗教感”的时代。在这个意义上,1920年代的非基督教运动,看似反对宗教、反对基督教,实则是对另一种信仰(科学主义、马克思主义、三民主义等)的热烈追求,继而形成1920年代特别是国民革命时期的“革命精神”和“革命信仰”。[10]这样看来,现代性无论怎样标榜世俗化,怎样高举人的独立和智慧,仍然无法否认人的宗教性。诚如加尔文(Jean Calvin,1509—1564)所说,“宗教的种子”根深蒂固地存在于所有人心中,连偶像崇拜也充分证明这种意识的存在。[11]

本期《世代》的主题延续上一期基督教世界观这一议题,主要关注基督教与现代性的关系,一方面探讨宗教改革关于自由意志之争与启蒙现代性思想的关联,由此观照现代人面临的生存困境,另一方面考察19世纪末到20世纪上半叶现代性如何在宗教层面冲击中国,影响中国的政治和社会的走向,并基督教在其中发挥的作用,由此透视世俗化处境下基督教可能扮演的工具性角色。盼望通过这些考察和梳理,我们对自己和所生活的现代社会有更多的认识和反思,从而更加认识基督及他给这个世代的福音,既不被现代社会中人的传统、世俗的言论、各种哲学和骗人的空谈所掳去[12],还能在这个让人越发感到动荡不安、前途未卜的当下,活出因尊基督为圣而来的生命平安,并且预备自己在世人面前能够回答我们心中所盼望的缘由。[13]

[1] Michael Allen Gillespie, The Theological Origins of Modernity (Chicago and London: The University of Chicago Press, 2008), 2-3.中译本参见迈克尔·艾伦·吉莱斯皮,《现代性的神学起源》,张卜天译,湖南科学技术出版社,2019年,第7—8页。

[2] 周宪、许钧,“现代性研究译丛总序”,见马泰·卡林内斯库,《现代性的五副面孔:现代主义、先锋派、颓废、媚俗艺术、后现代主义》,顾爱彬、李瑞华译,北京:商务印书馆,2002年,第3页。

[3] 费正清编,《剑桥中华民国史(1912—1949)》上卷,杨品泉、谢亮生等译,北京:中国社会科学出版社,1994年版,第490—491页。

[4] 查尔斯·泰勒,《世俗时代》,张容南等译,上海三联书店,2016年,第629页。

[5] Michael Allen Gillespie, The Theological Origins of Modernity,274;迈克尔·艾伦·吉莱斯皮,《现代性的神学起源》,张卜天译,第355—356页。

[6] 参见本期文章,孙毅,“宗教改革之争及其对现代性的影响”。

[7] 见本期封面封底图片:老彼得·勃鲁盖尔(Pieter Bruegel the Elder,约1525—1569),“巴别塔”(The Tower of Babel)(1563年)。原作藏于维也纳艺术史博物馆(Kunsthistorisches Museum)。世代所用版本见https://en.wikipedia.org/wiki/The_Tower_of_Babel_(Bruegel)#/media/File:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_(Vienna)_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg,本期美术编辑:陆军。

[8] 参见本期文章,孙泽汐,“宗教、现代性与历史中国——从四个关键词看基督教在其中的角色”。

[9] 张灏,“中国近代思想史的转型时代”,见氏著《幽暗意识与民主传统》,北京:新星出版社,2010年,第134—152页。

[10] 石川祯浩,“走进‘信仰’的年代——1922年反基督教运动初探”,收入氏著《中国近代历史的表与里》,袁广泉译,北京大学出版社,2015年,第184—185页。

[11] 约翰·加尔文,《基督教要义》上册,1.3.1,钱曜诚等译,孙毅、游冠辉修订,北京三联书店,2010年,第12页。

[12] 参见《圣经·歌罗西书》(新译本)2:8。

[13] 参见《圣经·彼得前书》(和合本)3:15。

此文首发于《世代》第11期(2020年夏季号)。

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(世代Kosmos)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第11期的主题是“基督教与现代性”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(世代Kosmos);网站(www.kosmoschina.org)

发表回复